需求调研的三个坑,你踩过哪个?

source link: https://www.woshipm.com/pd/5813423.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

需求调研的三个坑,你踩过哪个?

在实际调研中,我们经常会踩很多坑,有些是向上进步的阶梯,有些则是耽误成长效率。这些所谓的“坑”,大部分是认知盲区,本文作者总结了需求调研的三个坑,希望能对你有产品启发和职业参考。

最好的机会,往往存在于认知盲区中。

这两周我一直在招聘高级产品经理,在面试环节我的关注对象实际只有三点:专业能力、学习态度和学习能力,并且,镜同学一直认为这是产品人才快速发展的「铁三角」。

而在关于「专业能力」的面试交流中,我都会问很多关于「业务抽象」的问题,比如,平台的商业模式、盈利模型;用户需求痛点的收集方法与分析策略;竞品的业务价值点与优劣对比;诸如此类,等等。

实事求是地说,如果有人问我,什么是最重要的产品专业能力?我会毫不犹豫地回答:业务抽象。

因为,在镜同学看来,高阶产品经理的专业性主要体现在对业务的抽象能力上,我们绝非需求的传声筒,但却是业务的翻译器,也正如《大话软件工程》书中所说:如何从错综复杂的目标需求、业务需求中提炼出产品功能需求,是进行高质量产品设计的关键前提。

前天,有个3年的产品朋友第一次进行出差调研业务需求,他火急火燎地询问我有没有系统性的经验总结,看着他待嫁闺中的样子,我不慌不忙地翻看之前的文章,竟然发现基本所有文章都是正向的建议指导,缺乏有吸引力的「陷阱」,老话说得好:犯错才是快速进步的良药。

事实上,在实际调研中,我们经常会踩很多坑,有些坑属实不亏,也是咱们向上进步的阶梯;但有些坑掉进去后才发现坑底写满了「冤枉」与「遗憾」,实在是耽误成长效率。

其实,这些所谓的坑,很多都是认知盲区,有句话老话说的好,你很难挣到认知以外的钱,凭运气挣的钱也会凭实力丢掉。

于是,我决定给大家熬上一副汤药,希望能矫正一些产品认知盲区症,也希望对你有产品启发和职业参考。

01 调研准备不充分,缺乏清单思维

关于准备意识和清单思维这个话题,老读者应该清楚,镜同学分享过很多次,这里也绝非炒冷饭,再次强调是因为我发现很多人并没有这个意识,或者经验并没有系统化,以至于严重低估了这个原本确定性的红利。

对于陌生领域或者重要的工作事项,比如,需求调研或沟通会议,尤其需要提前准备,因为,如果准备不充分很容易手足无措,甚至沟通无法保证基本的同频共振,以至于犯一些基础的常识错误,这会对你的专家效应带来极大伤害。

知己知彼、运筹帷幄是决胜千里之外的前提,因此,在需求调研前,产品同学一定要梳理调研相关的问题与标准话术,并将其做成待办清单,甚至反复推演和彩排,只有前期论证越充分,现场调研才越容易成功。

而专家效应对于第一印象又极为重要,我以前公司流传一个故事:

某产品经理第一次参加客户需求调研时,没有提前彩排,结果漏洞百出,最过分的是产品方案里引用的客户图片竟然是客户竞争对手的。

当时,客户一脸懵逼,据说对方老板扭头黑着脸就走了,估计一是感觉太浪费时间了,二是觉得我们不够专业,也不够尊重他们。

前两年,我们产品同事去拜访客户、调研业务需求,当时客户提出来想看下系统,结果没有提前准备演示账号/密码/网址等信息,耽误很长时间,也让客户感到失望,体验很不好。

再举个正面例子:上周一我告诉一个产品经理,周四可能安排他去某化工企业做需求调研,让他提前准备下,大概周二下午,他使用Markdown做了一个简单的计划方案。

我一看,计划准备的还挺充分,结构也很清晰,比如,主要包括:需求讨论的功能清单、使用演示系统的账号密码、可能讨论的议题、待办清单(名片、宣传页、U盘)、需要提前内部沟通的问题,等等事项。

并且还提前约了我的时间,针对他不清楚的问题进行了沟通确认,事实上,我们周四的汇报非常成功,我深知这与我们精心准备密不可分。

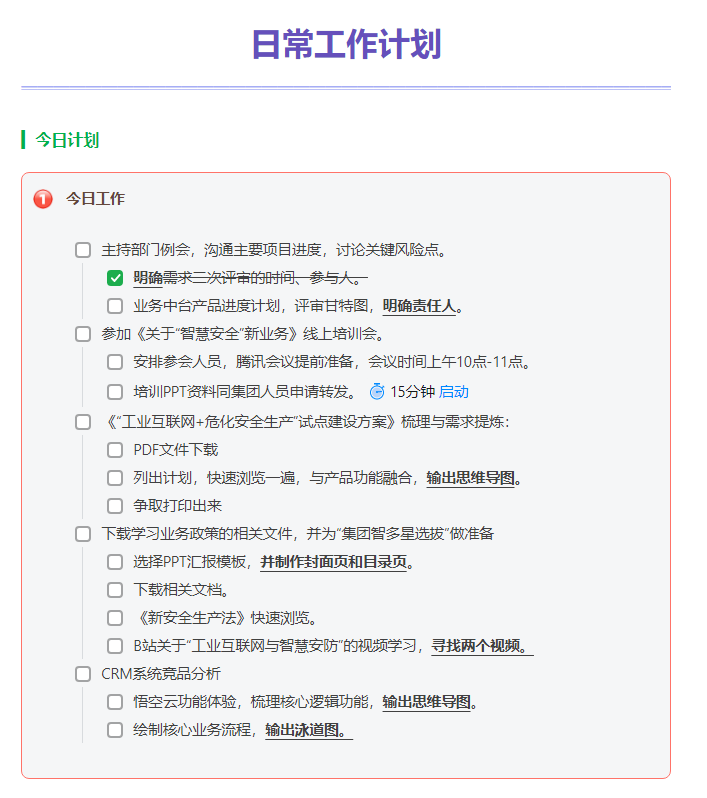

正是因为我十分清楚“准备意识”和“清单思维”的巨大作用,我才在团队里“强制”大家必须做清单工作计划,逐步养成这样的习惯。

比如,之前参加很多行业研讨会,虽然有些只是随场交流,我还是做了不少工作,列了问题清单,也读了好几篇行业研报,看了几个B站科普视频,后来在沟通时我明显能感受到对方的认同感。

说到这里,想起上周有个产品同学私信我,询问做好需求调研最重要的方法是什么,我提到的第一点就是“清单思维”,事实上,镜同学认为,不仅是需求调研,日常工作也需要具备“清单思维”。

02 姿态过低、反而适得其反

先问大家一个问题:你觉得最牛的乙方是什么?

这是前几年我第一次陪同我们总裁出差拜访客户时他问我的问题,最后他告诉我说是医生,还提醒我:我们要做像医生这样的乙方。

这对我启发很大,甚至后来还让我总结出来一句话:持续性的价值互换是建立平等对话的基础。

但是在实际工作中,尤其是作为乙方向客户进行需求调研、用户访谈或现场产品汇报沟通时,总是不自觉地「降低身段」,甚至不敢高声语。

于是,很多产品同学在需求调研时本能的向客户妥协,甚至对客户所提出的不合理需求也一味应承,满口没问题,这就导致出现「过度承诺」的现象。

这也脱离了产品本位主义,偏离了需求调研的内核,完全被客户需求所绑架,而且,这种情况下,很容易给客户传递错误信号,让他们误以为任何需求都可以被满足,也不利于后续的工作推进。

正常态一旦被错误打破,纠偏的成本就指数上升。

比如,我们前段时间一个产品同学随业务出差,现场调研需求时,就犯了这样的错误,姿态摆的过低,认为自己是乙方,为了协助业务成单有责任改进产品以满足业务需求。

实际上,当时客户只是随口提了一个需求,希望能在他们内部系统上增加我们系统的某功能,该同学不假思索地直接满口应承,但我们回来一讨论,该需求属于典型地伪需求,且ROI极低。

事实上,需求调研也好,用户沟通也罢,大家的出发点都是价值互换、互相成就,如果单方面过于低姿态很难持续合作,也很容易使得真实需求产生较大偏差。

03 情况不明,先“下手”遭殃

很多时候我们总在说「先下手为强,后下手遭殃」,但在和客户进行需求调研分析与业务沟通时,在情况不明确、信息不充分时就过度主观表达,就很容易陷入被动,也难怪古人说「不敢为天下先」。

我想起早些年的一件往事:

当年我和一个产品同学共同陪同业务出差,主要做业务调研和需求收集,我们调研的是客户的生产部门,在办公室会议沟通和演示系统,其中有个客户A走进来询问到我们系统的价值,这个同学表达力很好,就说我们系统的智能化效果,能提高效率、降低成本。

最后该产品同学还“口若悬河”地说道:等我们系统上了之后,计量岗位就可以优化掉,实现无人值守,极大的降低企业经营成本。

后来我们系统推进时总是遇到阻力,最后我们多方打听才找到病症,原来当时的那个客户A就是计量主管,我们完全没有搞清楚情况,细细回想,当时这简直就是在「与虎谋皮」呀。

再举个例子:

我在面试时,在开放性的压力测试时,还经常问大家一个问题:

假设有这样一个场景:客户A部门对你们的产品不熟悉,提出的需求也不是很合理,但拥有决策权;客户的B部门对你们的产品很了解,提出的需求也比较合理,但没有决策权。请问,这种情况下,你会如何处理A/B部门间的需求期望,使得产品需求得到有效落地。

这个问题其实并不复杂,有很多同学的回答都非常优秀,也很结构化,但也有很多同学忽略了一点,那就是「先搞清楚情况」这个关键前提:我们必须先搞清楚客户的内部情况、不同的需求差异度,而后再线下沟通解决。

所以,我们未搞清楚业务的动态时,应该多去了解,多做沟通。

实际上,我经常给大家说,如果我们想把需求调研做的更充分,可以提前先和某一两个客户建立链接,请他们告诉我们一些内部情况,再让他们在开会时支持我们,这样效果往往会非常好。最后,需求调研是产品经理的必修课,同客户沟通交流更是产品基础的能力,我们在调研时需要具备系统的方法论,也需要逐渐扫除认知盲区,只有形成体系认知,才能问题自解。

正如孔夫子所教诲:知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

专栏作家

产品大峡谷,公众号:产品大峡谷,人人都是产品经理专栏作家。七年B端产品经理,供应链物流与金融领域,擅长需求设计、业务指导、商业观察等。

本文由@产品大峡谷 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于CC0协议。

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

-

367

367

微信号:

-

43

43

学习编程的过程中可能会遇到“25”个“坑”,不仅初学者可能中招,专业人士有时也难以逃脱,我自己也毫不例外。 0. 忽视了编程终究是以人...

-

61

61

毛泽东说过,没有调查就没有发言权。 读前思考3秒: 你觉得有效的调研方法是什么?

-

9

9

编辑导语:对于企业和一些产品来说,用户的黏性是非常重要的,用户形成习惯之后,会长期的使用产品;但如果用户中途换了产品或者对产品的一些功能有些许不满,就会造成用户流失;本文作者分享了关于用户流失分析的三个误区,我们一起来看...

-

8

8

InfoQ 写作平台

-

5

5

现在很多小伙伴都会选择自学编程,相信身为程序员的你,曾经也自学过编程吧?那么,究竟是什么原因,让我们都会想到要自学编程呢?通过和粉丝私聊,我总结了以下四种原因: 1、在校学生:在将来(或下学期),学校会有这一方面的课程,所以现在...

-

3

3

定位理论5大坑,你踩过几个?_广告营销策略_鸟哥笔记 定位理论5大坑,你踩过几个? 品牌圈圈...

-

7

7

2022年上半年十大牛股出炉,你踩中了吗?读数一帜·2022-07-05 11:05从上半年十大牛股所属板块来看,有4只新能源概念股入围,另有两只医药股跻身其中。涨幅...

-

9

9

JAVA中简单的for循环竟有这么多坑,你踩过吗

-

4

4

融资避坑指南丨BP撰写的十大坑,你踩过几个?开氪精选·2022-08-23 02:34一份好的BP是融资的敲门砖。 商业计划书也被我...

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK