首尾相连:DID和链上数据构建的去中心化链路

source link: https://www.btc798.com/articles/91543.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

首尾相连:DID和链上数据构建的去中心化链路

当我们推开Web 3.0的大门后,看到的只有荒芜。

DID本身是不能独立存在的,必须和Web 3.0各项内容互相促进,相互成长。DID如同一扇大门,可以足够多,以此来保障去中心化,防止某些守门员一家独大后收取过路费的冲动,但是推门而入之后要有内容可看,否则永远无法留存用户,DID也会成为无源之水无本之木,我们对于DID的探讨,建立在我们相信Web 3.0是未来趋势的基础上。

DID作为入口的前端设施,是建构完整去中心化用户体验的第一步,但在其后,需要SocialFi、GameFi、DeFi等DApp的配套,因此还需要公链作为运行网络,IPFS、AR等作为去中心化存储,预言机、去中心化网络节点等中间件来保持信息传入、传出的去中心化,最后需要链上信息的验证,以确保数据真实上链而未受到欺骗。

在这个链路中,SBT和DID的功能是高度类似的,很难说有一种产品是DID或者SBT,即使是BAB或者GAL,更像是一种PASS通证,其保证的是经由中心化验证后的信息的上链,这从根本上是中心化的,如同USDT不能称之为算法稳定币一样。

Uniswap是一种DeFi,但不能说DeFi只有Uniswap,即使是其下的DEX也可继续分为现货、衍生品协议,以及AMM机制和订单簿等组成原理。

DID和SBT是用以验证个人身份的一种功能性描述,链上地址、非托管钱包、去中心化邮箱、Web3社交协议,都可是DID或SBT的载体,目前以其为卖点的产品都只是市场初期的一种卖点宣传。

也只有在DID的保障下,用户才会有意愿和动力大规模产生有效数据,链上数据分析也会由此进入2.0时代,而非目前的DeFi、NFT市场分析模式,直接分析用户行为是更具备经济前景的发展方向,进而重构Web 3.0应用迭代方式,跳出旁氏和模仿。

从DID出发,积攒的原生数据必然会呈愈发丰富的趋势,而不仅仅只是单纯的转账、巨鲸地址追踪等使用场景,丰富的数据价值不仅对于个人隐私具有支撑作用,而且也是未来Web 3.0经济模型的货币化之源,成为整个Web 3.0应用的价值基础,而非目前各大厂依赖的广告模式。

一句话,我们需要的是完整的去中心化,任何环节的缺失或者对中心化的妥协,都会造成一种破碎和断裂,Web 3.0的优势就无法被真正发挥出来。

ID跌入数据网:DID和个人数据统分史

媒介即讯息,灵魂即身份。

去中心化带来个人价值的回归,DID从更广的角度看是DeSoc的配套措施。正如Vitalik在《寻找Web3的灵魂》中所言,未来更广阔的世界是一个去中心化的DeSoc社会,在这个社会中,DID会成为个人唯一身份标识符,不仅用于Web 3.0网络世界,会有更广阔的使用空间。

如果一切都要被去中心化,那么身份被去中心化也是应有之义,一个去中心化的社会如果继续使用Twitter、Facebook,显然不会是长久之策,而当Web 3.0成为新的基础设施之后,那么反哺现实世界也是可能实现的,比如Debank围绕链上地址显示链上活动来作为个人的展示页面已经取得一定成效。

而DeGenScore走的更远,聚焦于给个人链上活动评分,而信用记录在现实世界已经显示了威力,从官方的征信记录到支付宝芝麻信用,信用记录的信息化已经展示了相较于传统风险控制更有效的一面。

当然,这样的讨论在一定程度上脱离了DID作为Web 3.0入口的思路,可以视为一种思维发散,将DID视作更广泛去中心化社会的“灵魂”的一种实体表现方式。从这个角度而言,DID就不再是一种入口工具,而是成为链上和链下交互、Web 3.0与Web 2.0之间交互、以及人与人之间交互的节点,这会比入口概念更为广阔。

但同时,我们要注意一点,只有实现了DID作为Web 3.0的入口功能,所谓的链接才有可能在更大的时间尺度范围内实现。

下面R3PO对我们使用互联网进行一次回溯。

万物起源:信息化网络初现

Web 1.0:万维网WWW和浏览器

在网络通信技术走出DARPA实验室和大学之后,之后才有所谓民用互联网的概念,此时入口是浏览器和万维网,构成了网络的全部概念,此时的ID是主要是邮箱地址、个人域名以及论坛ID,而诸如RSS、BBS才在其后数据沉淀的主要场景。

换言之,在最初的开始,ID出现在应用之前,一如Web 3.0其事。

万恶之源:个人数据的增长和滥用

Web 2.0和UGC、博客、iPhone、5G、XR

从论坛、博客到Twitter、Tik Tok,从个人分享权开始,互联网发展史经历了持续的表达权下放阶段,从开始的精英人设到全民皆媒,从中年精英到青少年触网,截止到Web 3.0概念提出,互联网以及成为Z时代的先验性存在,如同水电煤一样,成为一种空气般无处不有的基础设施,地位不可置疑。

从2016年美国大选爆发出的Facebook倒卖个人数据,后确证剑桥分析公司利用这些数据某种程度上“左右”了美国大选,而能够做到这一切的前提有二,第一是人们会在网络上留下大量有关自己隐私的的数字痕迹;第二是人们会集中在某些应用上留下自己的个人数据,如Facebook,Twitter上。

我们要明确,首先出现的是个人数据的概念,其次才是有关隐私权的争论。此时的ID逐渐迁移至社交工具,这并不意味着邮箱的消亡,而是人们使用习惯的变迁,更恰当的说,Facebook也成为邮箱之外的可选登陆工具,这里隐含的前提是人们默认每个人都会使用Facebook。

但这种情况的弊端在今天日益明显,我们的个人数据是被沉淀在Google、Facebook等应用之内的,看似我们在讨论自己的隐私,但其实我们在谈论我们和这些应用的关系。

如果说在Web 1.0时代并不存在个人隐私和数据的分离问题,那么Web 2时代的社交巨头、搜索引擎无一例外都侵占了用户的劳动成果,这一切都以免费之名。

在此背景下,用户ID、游戏道具、社交媒体数据都至少不完全属于用户所有,而至多只有使用权,GDPR的出台一定程度上保护了用户数据主权,但这种保护仍然无法将用户数据产生的经济利益回馈至个人,问题仍旧在恶化。

Web 3之下的DID:个人和数据的重新统合

用户的归用户,协议的归协议

在中本聪的设想中,人们最好每次交易都使用一个新地址,这样可以最大程度保障隐私,但事实上除了黑客和忘记助记词的人之外,没人会这么干,因为这违反了人偏好便利的天性。

Web 3.0是概念的交叉点,从2004年概念被提出,经历了对传统互联网的改造,逐步和区块链产生联系,这种联系并非是一步到位的,至少经历了(公链)比特币以太坊和EOS时代,以及现在正在进行的多链及Layer 2时代,试图用一条公链取代WWW万维网,在现有技术条件下,仍是一个进行时,公链TPS本身无法媲美现有网络的并发能力,也无法表现出替代传统中心化数据库的高效率优势。

但至少,我们坚信下一代人类会在使用Web 3.0的过程中共同成长,那我们现在就会坚信DID的重要性,总会有入口的,而且也不会是一个入口,但是在可交互性与去中心化的协调中,数量一定会是有限的,这与社交工具类似,真正的基础设施工会形成强大的用户黏性,人性总是懒惰的,人们可能会随时修改昵称和头像,但没有人会日常更换微信号和手机号。

换句话说,Web 3.0会反客为主,吸纳区块链、DeFi、NFT这些概念共同组建下一代花联网,而DID会成为最直接的交互入口,我们暂时不能确定是VR设备这样的硬件,也无法直接认为钱包这种软件就是最优选,但总归会有的。

而个人数据控制权的回归是其成功与否的判断标准,这种数据所有权不是一种平台对用户的承诺,而是链上真实的哈希值,无可伪造,永久存续。

在FTX的史诗级崩盘中,我们可以轻松跟踪各地址的金额变化,从而亲眼目睹大象倒下的每一步,但问题在于CEX仍旧在控制我们的数据,个人用户无法掌控自己的地址,就会损失自己的价值。

反其道而行之,数据和价值的统合,才能激发出去中心化链路的伟大价值——确保个人的价值掌握在个人手中,没有链上信息,任何的DID、SBT都无法真正宣称做到了去中心化。

DID X 链上数据:主流项目进展一览

以下为整理的涉及DID功能以及链上数据的主流项目,因为DID的牵涉面较广,因此包括SBT、社交、登录器等能产生大量链上数据的项目均包括在内,以对DID和链上数据的结合进行较为深刻的认知。

社交协议与链上数据

社交协议的数据类型,主要在于用户在其内产生的个人数据,在目前阶段,用户生产数据量的多寡会直接关系到空投等直接的经济利益,而在其运作模式上,可分为原生社交协议和插件型协议两种。

lens protocol为代表的Web 3.0原生社交协议;

Lens Protocol是深孚众望,由Aave团队打造的Web 3.0社交应用,于推出2022年2月份推出,从其架构上而言,更接近于元协议的范畴,希望其他社交应用能基于Lens Protocol来打造属于自己的社交Dapp,比如由官方推出的示范应用——LensFrens,基本可视为去中心化的Twitter,用户可在其中关注与自己相似的用户。

图片说明:lens protocol

图源:lens protocol

Lens 生态中目前较为出色的应用包括去中心化社交媒体应用 Lenster、可基于用户 Web3 足迹推荐 Profile 的 LensFrens、Share-to-Earn 社交应用 Phaver、链接趋势排行榜 Refract、去中心化「YouTube」Lenstube 等,也有针对创作者或资深人士的时间拍卖网络 Soclly、提供名人视频定制服务的 Clipto、AI 技术创作 NFT 图片生成器 LensAI 等相对创新的项目。

此外,Lens官方生态中还有以下出镜较多的项目:

去中心化流媒体服务LensTube

AI创作NFT工具LensAI

去中心化社交协议服务Lenster

去中心化的社交媒体应用程序ORB

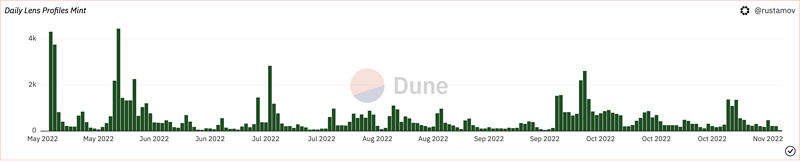

图片说明:每日铸造量

图源:dune.xyz

但大部分应用仍未取得明显的网络效应,目前其Profile Mint数量在10万+量级,但其日活在600人左右,并且只有44%的注册用户发布过内容。

在Lenster中,发帖超过20篇的只占10%左右的比例,而36%的用户至多发布过一篇贴文,网络并未取得活跃之时便已经出现创作者的中心化趋势。

其详细运行数据可见https://dune.com/iamyakuza/lensprotocol

Mask Network代表的插件型协议

本质上这种模式的用户识别工作由推特、Instagram来完成,而用户数据掌握在用户手中,是一种对中心化的妥协。

但是在Meta系社交产品对NFT的支持愈发友好,Twitter落入马斯克之手后日益走向去中心化社交协议的概念,Mask等插件型协议也有一点起色,Web 2.0和Web 3.0双向奔赴连接点。

受马斯克收购推特的利好,其币价$MASK在短时间内实现了价格翻倍,并且在长期建设来看,其在2022年7月份和Next.ID达成合作,Mask Network成为其去中心化身份即服务(DIaaS)的首选。

Next.ID是一个去中心化的身份聚合器,正在建立身份的基础层。它采取了一种独特的去中心化身份的方法,无缝整合Web 2.0和Web 3.0账户,创造了一个高度互操作的层,两者共存。

总之,不论是链接推特等平台的内容,还是链接Next.ID等插件型DID服务,Mask的用户数据将成为更为去中心化。

个人域名的数据化

个人域名是真正的Web 1.0时代的遗存,在ENS一举之力的推动下,成为Web 3.0时代的入场券,掀起时代的热潮。

ENS,个人标识符的链上版本

ENS,全称是Ethereum Name Service,即运行在以太坊网络上的域名服务,主域名可以充当用户跨平台 Web 3.0 用户名和 Profile,还允许直接访问去中心化网站。

Vitalik曾称赞ENS是迄今为止最成功的非金融类以太坊应用,可以类比为一个去中心化的通讯录。

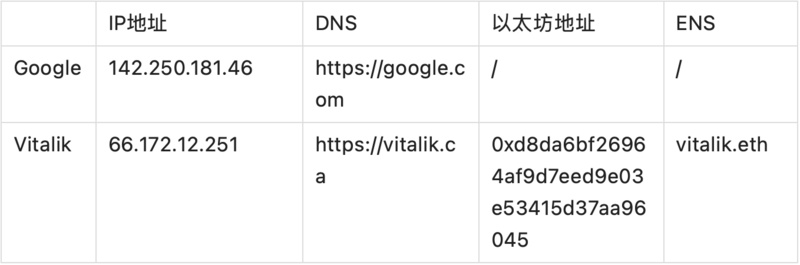

2017年5月4日,以太坊基金会的Alex Van de Sande 和 Nick Johnson发起ENS项目,目的是构建人类友好型的域名服务,类比传统IP地址和DNS(Domain Name System)域名的关系,ENS和以太坊地址的关系如下:

同时,每一个ENS域名同时也是NFT,其完全运行在链上,目前使用的协议是ERC-721,其不仅可以被铸造,也支持在OpenSea等NFT市场上转售,目前在OpenSea上最高售出价格是投资机构paradigm.eth的域名,其出售价格高达420ETH。

ENS功能众多,目前比较典型的用例有用户域名、web3名片以及DID三种类型。

首先,ENS不仅可以被作为NFT进行展示,也是实际可以运行的以太坊网络域名,通过启用IPFS服务,可以构建完全去中心化的用户体验流程,完全做到个人对网站域名、数据的掌控,而不依赖于中心化服务商。

这也是其在上线5年多的时间里,从最初的以太坊地址解析服务进化为个人在Web3世界名片名片的主要原因。

比如说,Vitalik便使用了vitalik.eth作为自己的个人域名,当我们在支持IPFS服务的浏览器中输入这个域名后,会自动跳转至:

https://dweb.link/ipfs/bafybeic3y6oc2dai3uypyyuaggp4xx3krocpgzbwst2z4ha73jdh7y6nea

最后呈现的是如下界面:

图片说明:Vitalik个人网页

图源:vitalik.eth

不单单是IPFS,ENS 域名解析服务运行商 ETH.LIMO ENS 域名网关现支持多种内容,用户现在可以使用每个 ENS 兼容存储层,包括 IPFS、IPNS、Swarm、Skynet 和 Arweave等。

此外,ENS虽然存在于以太坊网络上,但本质上是一个跨链域名系统,比如说也可以在波卡网络上使用ENS域名进行地址绑定。

随着链上域名系统的深入人心,ENS会继续支持其他区块链网络,构建统一的链上用户自定义域名系统。

web3 名片

其次,ENS域名也可以被作为个人名片进行展示,个人、组织在购买个人相关的域名后,可以放在Twitter等社交平台,展示自己的独特形象。

个人在链上的信息,主要属性有时间、金额、币种、NFT持有等具体指标,但是缺乏统一的身份标识系统,换而言之,我们需要一种能展示自我的东西。

而ENS域名是可读的数字、字母、符号组合,并同时和个人链上地址相关,展示自我的形象是一种刚需,如同纸质时代的名片、互联网时代的域名,个人都有权利进行自我形象的展示与建设。

比如最近流行的数字ENS地址,就代表人们对美好数字的一种祝愿,风投机构 1confirmation 创始合伙人 Nick Tomaino 购买「1492.eth」,并表示「1492 年哥伦布开始第一次航海」。同时他称 ENS 是完美的 NFT 系列,「有些人不认为 ENS 是 NFT,但事实是它是最广泛持有的 NFT」。

不仅个人可以使用,企业也可以利用ENS域名进行自身形象建设,著名运动品牌 PUMA 曾在2月份将官方推特更名为「PUMA.eth」,另据 ENS 网站信息显示,该域名下绑定的网址与推特均已设定为 PUMA 官方信息。

图片说明:PUMA.eth

图源:ens

ENS域名作为个人账户昵称,具备标识个人唯一身份的作用,尤其是当ENS绑定个人的Web 3- Web 2社交媒体之后,我们可以唯一确定某人的身份,而无需知道其链上具体地址。

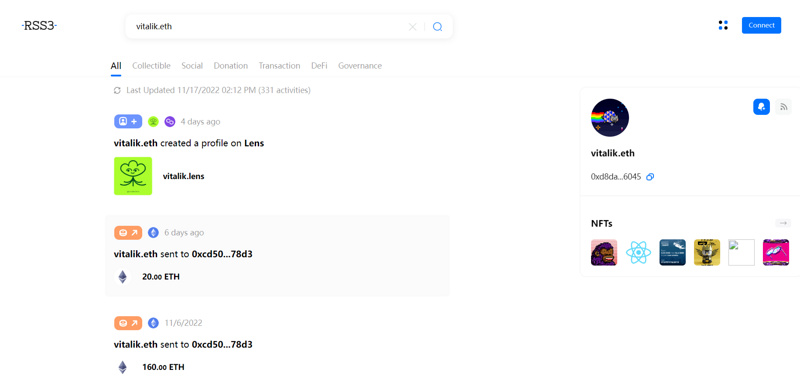

在web 3时代的社交平台RSS3中,我们可以直接使用ens来检索地址信息,并对其相关结果予以确认,体验上高度接近于谷歌搜索,但其背后则是完全去中心化的用户体验。

图片说明:RSS3搜索界面

图源:RSS3

如果链上地址,同时打通NFT头像,ENS域名、Twitter账号信息等所有平台的展示链接,则会构建链上链下统一的用户身份标识系统,甚至NFT 市场 OpenSea 已支持用户按 ENS 形式「.eth」直接搜索相关账户与 NFT 项目。

ENS 总域名注册数量已突破 255 万个,用户人数57万。2022年9 月份 ENS 新域名注册数量近 40 万个,超过 7 月份的 37.88 万个,创月度注册数历史新高。

ENS行情火热的背后说传统互联网的域名生意的再一次复活,其炒作逻辑如下:

买入现实中顶级企业、组织的域名,等待其出高价收购;

注册吉利号,如666.eth、888.eth等符合特定受众的号码,等待出售;

批量购买,以投资PFP NFT的逻辑低价“扫货”,等待ENS域名市场的火热后在二级市场上售出。

目前在ENS市场上,最受欢迎的是10k club的4位数域名,24小时销售额为1445ETH,比如7000.eth以170ETH的价格成交,其次是 Arabic 999 club提供的三位数域名,这也是ENS支持的最短域名,24小时销售额为95ETH,比如???.eth以30 ETH价格成交。

此外,还有100K club的五位数域名,Triple Ethmoji的表情包域名,以及支持中文数字的 999 Club ENS Chinese的域名。

目前ENS总市值在9300万美元,但是其流动性只有0.78%,甚至卖家数量会强于买家,其在二级市场表现难称优秀,目前仍旧以炒作和投机为主。

图片说明:ens持有数据

图源:NFTgo.io

这是因为ENS域名不同于一般DeFi代币和NFT,其跟使用者个人有非常强的绑定关系,类似于个人手机号,一般人会较为长期和稳定的使用,难以经常性出售和交易。

TwitterScan,围绕用户数据的挖掘者

TwitterScan由MetaScan开发,其目的在于围绕Twitter这个Web 3最为活跃的公开信息集散地来挖掘有关币价、NFT和新项目动态。

不同于纯粹的链上数据配合DID使用,TwitterScan的数据完全基于Twitter,其身份标识符和推特保持一致,其最重要的创新是将链上数据分析的思路引入传统Web 2服务。

目前其可追踪1万7千余Token,15万KOL的动态以及300余种话题。

这种反哺Web 2.0的思路指的深入研究和学习的,更多传统的Web 2.0平台都可被视为可用数据源的一部分,可对其进行上链、识别和分析等操作。

登录器:身份识别沉淀的链上数据

从较为单一的登陆功能而言,登录器有其独特用途,在Web 2.0时代,最为典型的用途是M2F工具,比如Microsoft Authenticator以及Google Authenticator,基于时间的二次验证工具在CEX安全验证上经常使用。

在Web 3.0中,围绕登录和验证的工具可以统称为登录器。

Unipass,统一登陆器

基于 Nervos CKB 打造,为 Web 3.0 用户搭建去中心化数字身份 (DID,Decentralized Identity) 的身份识别协议。

其运行逻辑在于使用的用户足够多,可积淀足够的用户数据,从而围绕流量进行商业模式的开发,比如手续费模式或者机构服务,C/B端皆可进行扩展。

Bright ID,V神点赞的15+应用集合DID服务

开源软件资助平台Gitcoin第七轮捐赠活动中,BrightID因取得不俗的获捐支持度,受到Vitalik Buterin的点名表扬。 而是用创建一个针对集成 BrightID 的应用程序的营利性咨询业务,该业务可以将其部分利润用于 BrightID,即BrightID的价值取决于它集成的应用程序。

BrightID将以1美元的价格向每个人出售一份“赞助”。这将由最初将用户带到BrightID的某个应用支付每用户1美元的终身费用,应用通过购买赞助来巩固自己作为用户“第一站”的地位。

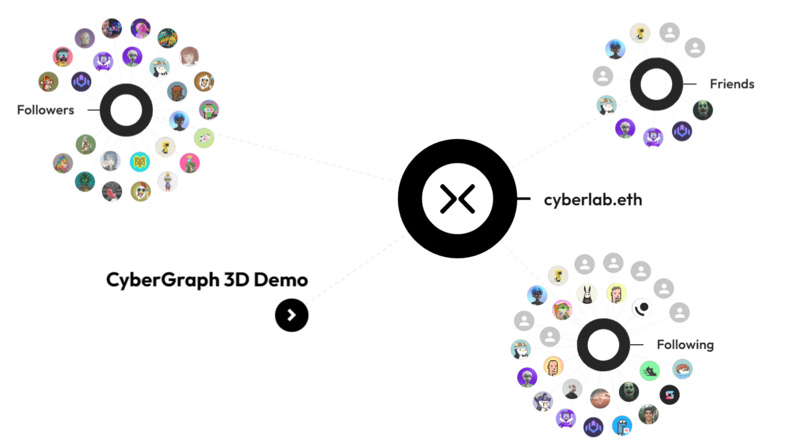

CyberConnect,WalletConnect的DID改版

图片说明:cyberconnect运作模式

图源:cyberconnect

准确而言,CyberConnect是一种“元”DID,跟walletconnect提供的是钱包集成服务类似,CyberConnect也是类似的思路,通过不断融合新的DID合项目方、公链,从而构建出最为完整的登陆体验。

CyberConnect 目标是将社交图谱数据的所有权归还用户手中,并且将身份系统贯穿至整个应用体验的全流程中去。

目前,其用户规模迎来一波大涨,在今年一月,其用户规模在40万人左右,但截止10月,其用户量已经突破150万人,Binance,Protocol Labs等24家深度参与其中,并且还包括SpaceID,NFTGo,helloword,ZKlink等35种生态应用。

声誉系统:链上数据和DID的最相关用例

我们将此部分安排至文章末尾,以此作为DID和链上数据的后端体验示例,之前的应用都是DID在前,随后才能产生用户行为数据,但是声誉系统的逻辑是相反的,必须在沉淀出足够的数据之后,才能去为某个用户进行信用“评级”,这种信用评级可作为SBT的唯一标识物,也可作为社交恢复的识别码,还可作为DeFi中的借贷圣杯——无抵押借贷的“芝麻信用评分”。

POAP,声誉系统真正的开端

POAP是一种保存链上经历的可靠记录的新方式,每次参加活动,POAP收集者都会得到一个独特的徽章,该徽章由链上信息支持。POAP徽章都是非同质化代币(NFT),记录在链上每一步的信息足迹。

组织者可以在POAP平台上创建自己的活动,以定制设计和他们将提供给与会者的产品,用户可以留意POAP赞助的活动中的QR码,以便收集徽章和参加不同的活动,一旦你的社区有了POAP,这种关联将会永久性保留在双方之中。

如果说社交是双向的点对点高频模式,那么POAP是人和事的链接证明,一次参与,终身有效。

美国高尔夫球公开赛、Lollapalooza、阿迪达斯和百威等主要品牌和赛事都与 POAP 合作,截止到2022年5月,已向超过 50 万 POAP 收集者发行了超过 450 万份 POAP。

本质上,这和Lens Protocol类似,是一个供其他POAP服务调用的一个组件,任意POAP项目或者项目方都可使用POAP来搭建自己的声誉系统,当这种系统积攒的数据足够多,个人的链上信息也就会足够丰富,每个活动POAP都可实现DID的功能。

Galxe (Previously Project Galaxy),“伪”去中心化信息评级系统

Galxe是一种通过KYC服务来标明个人身份,从而上链进行身份识别的ID服务。

在现有的解决方式中,一种是通过不断核验链上行为,从而确定链上地址归属,比如nansen的smart money追踪功能;另外一种就是通过直接的前端KYC来确保上链信息的真实性,从而将其作为链上行为的标识来源。

在其产品矩阵中,包括为币安的 SBT项目BAB提供服务,也包括Web3 Passport等一体式服务,但是都无法避免其身份系统从何处来的尴尬。

目前其支持7条以上的主流公链,合作项目方打1223,ID注册用户达8百万,可以说是整个Web3最为丰富的DID数据提供商。

包括Yearn等主流DeFi应用,BNB和ETH等公链,以及cyberconnect等皆可接入Galxe网络。

但如同KYC不是去中心化的操作方式,Galxe ID运作的实际原理不是其所宣称的去中心化方式,这也是其产品最为人诟病之处。

从用户体验的视角出发,DID是Web 3.0的真正起点,而并不是预言机和公链等底层网络协议,DID标明了进入者的身份;

DID必须是一种功能、模块,而不适合单独作为一种产品形态,钱包、邮箱、社交媒体、登录器、验证器都可内嵌DID功能;

DID作为身份标识串联起Web 3.0全部场景,DEX取代CEX、ENS取代域名等会解放个人数据的所有权问题,个人价值可迁移;

链上数据是场景的后验,SocialFi、Web 3.0社交协议产生的数据上链可以被验证,如同CEX的默克尔树证明,再无平台作恶;

从链上数据反推DID,前后端、中间件的统一去中心化才能堆叠出真正完整的Web 3.0应用,完成对现有互联网的取代和再造。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK