5个好友租下鼓浪屿对面一层楼,每天对着海景工作

source link: https://www.36kr.com/p/1968125161065345

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

5个好友租下鼓浪屿对面一层楼,每天对着海景工作-36氪

海祥大厦是一栋位于厦门民族路的老楼,

兴建于八十年代末。

在这栋老楼里,

却驻扎了一群充满创意的年轻人。

▲ 站上天台,可以看到对面的鼓浪屿

曾获得集美阿尔勒发现奖的90后艺术家朱岚清,

在这里设立了生活方式类的买手店与展厅;

Peter和邦尼是颇有名气的艺术商店“散步去”的店主,

他们也在这拥有自己的陶艺和写作工作室;

还有设计师卜佳新和青年画家魏 乀,

他们以“共享”的形式,

分担了厦门房价高企的压力。

一条在这栋鼓浪屿对面的老楼里,

见到了这群松弛自在的年轻人,

和他们聊了聊在这里的创作和生活。

▲ 不规则的大楼形状和棕色的玻璃窗,是典型的厦门老建筑

在厦门海滨,走过游客如织的沙坡尾,进入民族路的尾端转弯,路上行人的密度降低不少。因为紧邻码头,空气里的海洋气息明显强烈了起来。其他城市的秋天到来的时候,这座南方城市的绿色仍然茂密。

海祥大厦就在这里,这座兴建于八十年代末的老楼是典型的厦门老建筑:不规则的外形,棕色的玻璃窗,楼梯间是开放的。据说填海造陆之前,海祥大厦周边全是海,大风天的海浪会直接打上来。

▲ 他们的空间互相连通,以门相隔,既独立、又亲近

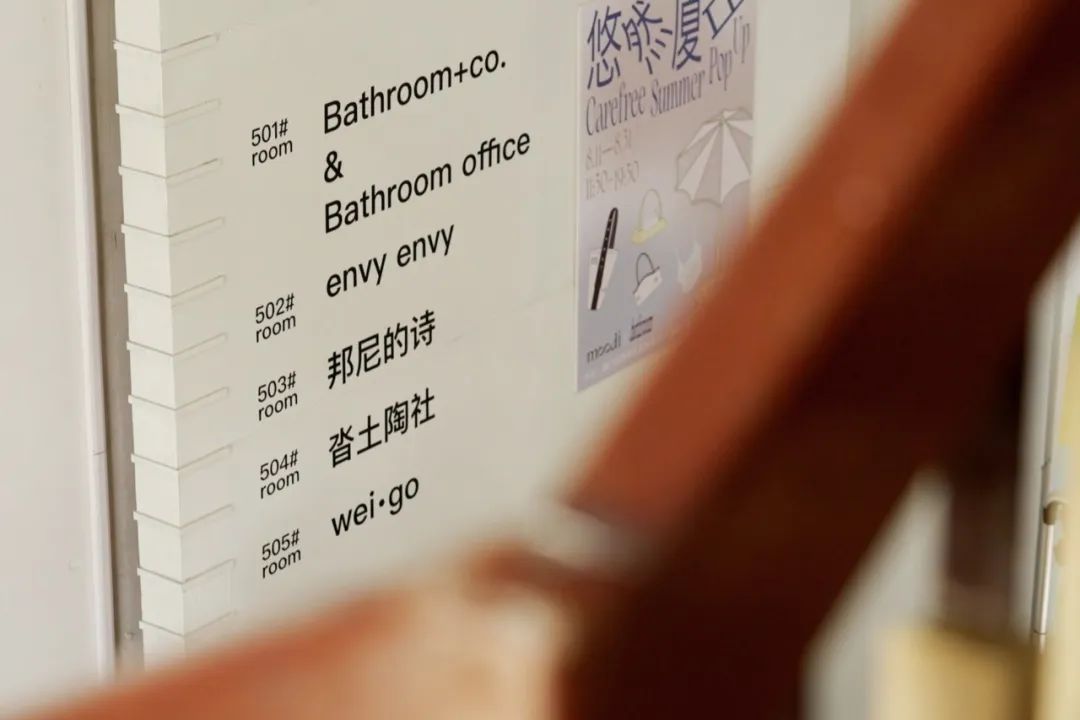

五楼面积大概有375平米,被五个年轻人“瓜分”。楼梯左侧是青年画家魏 乀的画室和客厅、Peter的陶艺工作室和邦尼的写作空间;右侧是买手店“bathroom store”的展厅,由艺术家朱岚清设立,再往里是设计师卜佳新的工作室。除此之外,他们还共享了楼梯间的舒适海风。

▲ 自由艺术家朱岚清创作的同时,经营着一家买手店

这里堪称这座城市的黄金地段,bathroom的展厅面积最大,透过窗户可以直接看到对面的鼓浪屿。天气好的傍晚,晚霞会洒满整个展厅。

▲ 青年画家魏 乀在工作室

每个空间都有自己的气质。魏 乀的画室里,地上支着大幅的画作,墙上是自己的摄影作品。

整个房间好多东西都是捡来的:南方特色的大片棕榈叶,落在地上会砸伤人,所以清洁工会定期修剪,她讨来放在墙角;窗台陈列着一排石头,分别来自福建安溪的矿场、德化的瓷窑,内蒙的火山和甘孜的支流,等等各种她去过的地方。

▲ 墙角的石头,都是捡拾而来

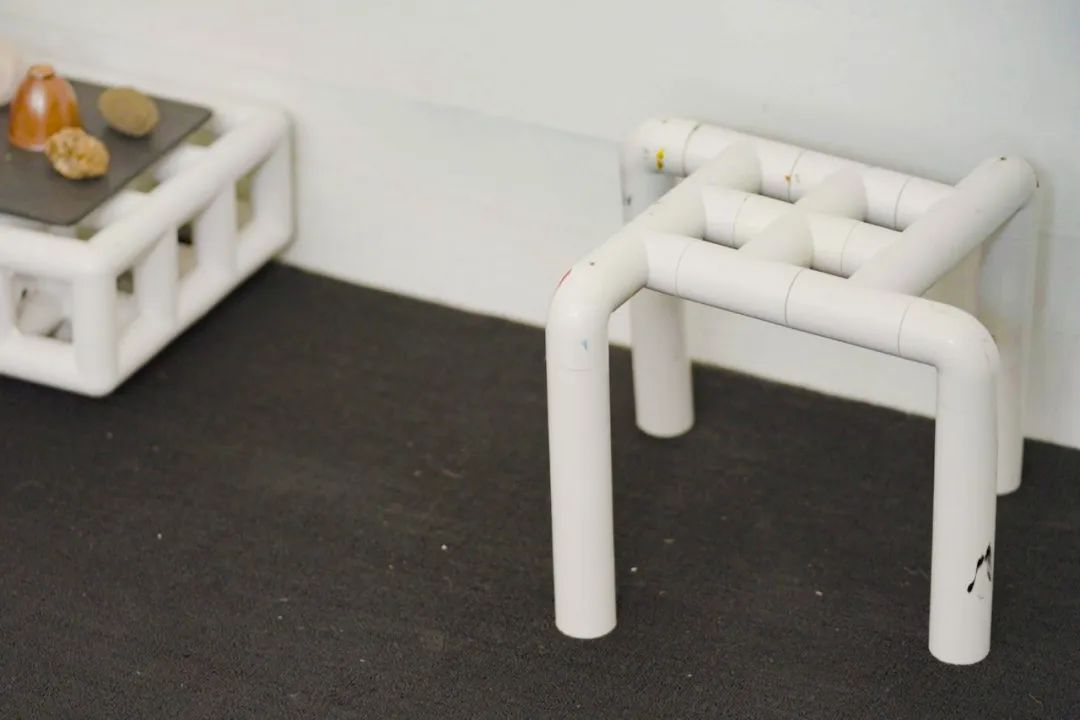

▲ 设计师卜佳新送她的礼物

唯有一把pvc管做成的小凳子显示出工业气息,那是入驻空间时,卜佳新送她的礼物。

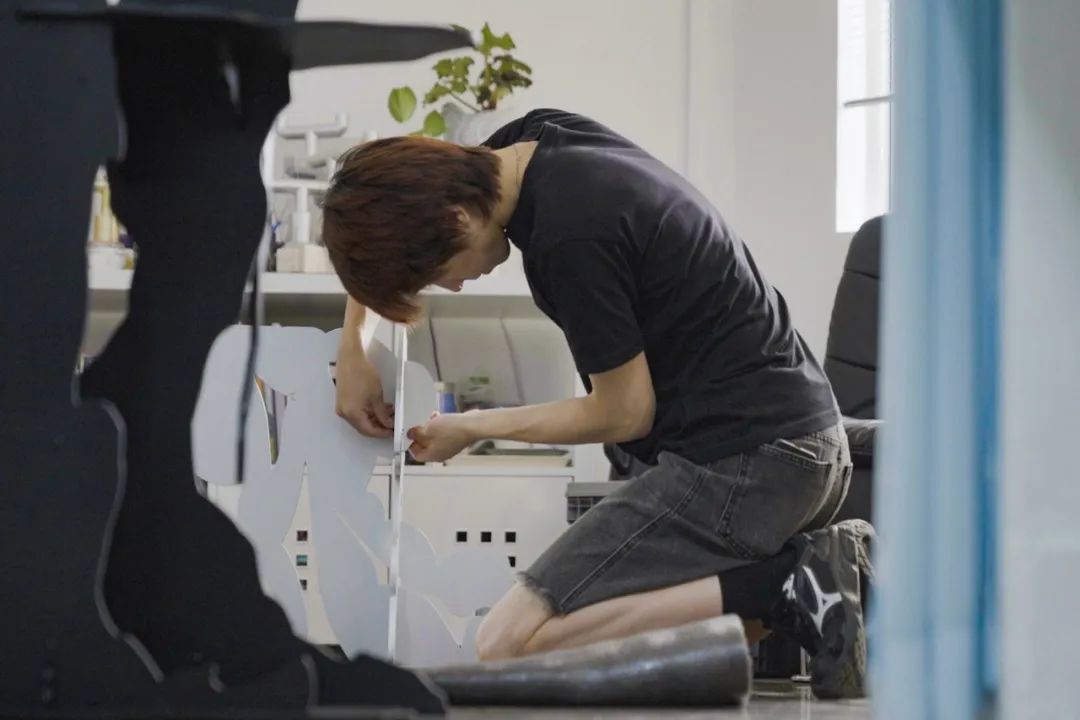

▲ 卜佳新和他的作品

卜家新自己的工作室则有摆满了各种作品。他喜欢用pvc管、金属做材料,最近期的作品,是用金属呈现“山水”的质感。

▲ 做陶中的Peter和他的作品、收藏的老物件

Peter的空间原本只是一个隔断的位置,是最小的一间,倒是被他塞下了各种稀奇的玩意儿。他爱有古老气息的物件,搜罗了许多,有清末民初的手编竹篮,也有八十年代产的哥斯拉摆件。他自己的陶艺作品也陈列在一起,手工的痕迹和那些物件相得益彰。

▲ 邦尼和Peter保持了工作室的独立性

邦尼和Peter是一对恋人,但仍然在工作室上保持了独立的状态。邦尼把自己写的长诗做成了折叠的风琴状,悬挂在台子上。墙上贴着两幅画,一幅是魏 乀的作品,一幅是她自己的涂鸦。(她们是多年的老友,曾经合租过画室,现在又重新做了邻居)。

一年前,朱岚清需要寻找一个更大更好的空间,找到海祥五楼。因为是老楼,价格相对实惠,要求是整租。

她发了条朋友圈寻找同租的伙伴,现在的几位租客很快一拍即合——他们都是认识挺久的老朋友,在厦门这座不大的城市,互相建立连接、达成共识,并不是一件难事。

▲ 闲暇时,朋友们也会来串门

很好运的是,楼层原本的切分、布局,恰好和每个人所期待的都相差无几,每一寸空间都不浪费。黄金地段的房租,在他们的分担下,也一下子变得轻松起来。

他们没有什么特别的公约或规定,房租商量着确认下来,平时各自经营自己的业务,仿佛天然就有一种默契。

“气场这东西很玄,但是看见了,互相都能感受得到”。魏 乀形容他们之间的相处是“彼此亲近,但又很有边界感”。

▲ 空闲时,他们一起去周边城市露营

▲ 魏 乀在自己山上的居所招待朋友们

大家在工作时,是互不打扰的状态;但敲敲门就能聚在一起吃饭、聊天、下棋、喝咖啡;下班后,相约着一起去做瑜伽、打球。魏 乀的客厅有地毯和沙发,或坐或躺,大家都很自如。

▲ 魏 乀山上的居所,是朋友们都喜欢来的“基地”

魏 乀住在厦门东坪山的山村里。山村安静、缓慢,距离海祥大厦不过二十多分钟车程,也自然而然成了朋友们的据点之一。“山下的城市生活多少有点浮躁,他们都爱在我家里看书。大家一起做饭吃饭,心情也会平静下来。”

魏 乀是泉州人,自小跟随父母来厦门定居,如今已经有21年,几乎从来没有长期地离开过厦门。

她看到的厦门,一直在快速地变化。“矮平房都变成高楼大厦,钱和人都来去得很快”。八十年代以来,厦门设经济特区、填海造陆,发展旅游业,成为初代的网红城市。

厦门的房价也因此高企不下,根据这几年的数据,厦门的房价/收入比常年处于全国城市的前五名,意味着购房压力不亚于大家耳熟能详的“北上杭深”。厦门其他各类物价也不算低,常被人吐槽是“三线收入,一线消费”。

▲ 魏 乀住在厦门的东坪山里,距离市区二十多分钟的车程

但在这样高成本的城市里生活,这些年轻人们反而都显得颇为松弛。魏 乀说她很少担忧,主要是因为自由的生活状态和相当低的物质欲望。

她曾经也换过几份工作,但是无法克服上班带来的疲惫感。“早上闹钟大作被吵醒,感觉会心悸一整天。”决定转向自由创作以后,“有更多时间画画,因为住在山里,其实很早也会被阳光晒醒,但自然醒的感觉和闹钟叫醒完全不一样,会感觉很放松。”

▲ 山上的创作生活

魏 乀曾经半开玩笑地介绍自己是“个体户”,现在既做画画的创作,也同时在在当摄影师、文身师、小朋友的绘画老师。

▲ 热爱画画的魏 乀选择了自由职业

“自由职业肯定没法很稳定,需要对自己很了解来保持平衡,这个月赚得少,那下个月就努力一些……也可以把很多欲望给放下。我现在只要能满足日常的吃喝和交通就可以,所以真的没什么压力。”

除此之外,他们多是闽南人,闽南素有重商的传统,很多人在创作之余还经营着自己的小店或空间,使得他们可以在现实和理想里维持一定的平衡。

“厦门城市小,圈子也很小,很容易就能互相认识。年轻人有什么想法、想做什么事,大家一起帮个忙,好像就真的能做成。如果是在北京上海之类的大城市,会感觉阻力强很多。”

▲ 朱岚清买手店里的中古器物

朱岚清是人大新闻摄影系毕业,之后一直在做摄影工作。几年前她硕士毕业后来到厦门,发现朋友们创业、做空间的氛围很浓,她也被感染到。

机缘巧合地,本来没有想过在厦门发展的她留了下来,又开启了自己的买手店。“一方面是兴趣所在;另一方面,做自由摄影终归收入不稳定,有个副业可以额外增加一些保障。”

▲ 朱岚清是福建漳州东山岛人,距离厦门不远,作品也多以闽南家乡风物为主题,曾获得“集美阿尔勒发现奖”和“三影堂摄影奖”

小圈子很快给她提供了各种力所能及的帮助:暖场的派对上,灯光设计、dj也都是由朋友完成的。第一批客人,也几乎都是熟悉的面孔。

Peter和邦尼除了分别做陶和写作之外,两人还共同经营着一家名叫“散步去”的艺术商店。店面不大,就在沙坡尾,在游客中已然颇有些名气。

▲ Peter和邦尼各有自己的创作领域,并一起经营了一家艺术商店

“散步去”由邦尼自己的工作室演变而来。四年前,邦尼开始在自己的工作室做一些小型的分享、读书、展览等活动,慢慢变成了现在的“散步去”。“散步去”延续了原先的活动传统,同时也有一些艺术家作品的寄售。

▲ “散步去”时常有小型的展览和活动

或许是受到他们的影响,厦门这几年又陆续有艺术商店开出。“其实艺术商店并不好做,现在大约也就是维持一个收支平衡的状态,我们也会因为疫情的影响有些焦虑……但能够在厦门多一些同行,我觉得还是好事。”

这种“附近”的感觉,使得彼此之间的影响时时刻刻都在发生,海祥大厦五层共用一个洗手间,每天Peter都会穿过bathroom的展厅,那些中古、中世纪现代风格的陶器,对他做陶也是一种启发。

▲ 海祥大厦距离海非常近

厦门曾经是一个小岛,在填海造陆之后,厦门岛仍然是商业文化活动最密集的中心城区。这个被称为“岛内”的区域,面积仅仅158平方公里。即使算上“岛外”,交通仍然非常方便。

这里的年轻人几乎没有大城市里的通勤烦恼,Peter和邦尼住在岛外稍远的距离,坐地铁过来也不过半个小时有余。卜佳新住得近些,十分钟就能到。

卜佳新是湖南长沙人,是1995年出生的年轻设计师。在毕业后,他去过上海短暂居留,感受过上海的压力,之后又因为换工作来到厦门,从此在厦门待了下来。

▲ 卜佳新作品,今年入围了Wallpaper“设计新星”。图|朱天轩

留下来最重要的理由是人。来厦门之后,他很快认识了现在的这些朋友。大家有共识、互相关照,性格投契。他和魏 乀关系很好,尤其喜欢去到魏 乀在山上的居所,静静地待一会儿。

▲ 大家在中秋节,按照闽南人的习俗“博饼”

▲ 魏 乀用灯笼画了个“月亮”

虽然是不同的文化环境,但是对他来说没有“适应”的问题。而且他很喜欢海、沙滩和这里温暖合宜的气候。住在这里,他似乎不再对北京上海有更多的向往。

Peter情况也类似,他毕业后在国外工作了两年,两年里绕着地球跑了大半圈,最后回到厦门来。一开始只是因为家人在厦门,但慢慢地感觉“认识了一些人,又喜欢岛屿的感觉,慢慢地感觉再也走不掉了。”

厦门是闽南人和外来者的结合体,也同时是新和旧共生的地方。

朱岚清八年前回到厦门的时候,曾经就住在海祥大厦周围,“那时候还是一个渔港边小镇的感觉,居民多是从事渔业相关,是一个很老的社区。”

▲ 新的高楼和旧的社区共存

这几年里,这一带成为旅游景点密集的地方,商业气息渐浓,起了不少高楼,但也间杂着不少传统的厦门矮厝。

对于朱岚清和魏 乀这样,常以故土闽南文化为创作根基的创作者来说,厦门有熟悉的部分——类似的方言、饮食和传统习俗。但同时,这里又因为快速的发展,而掺杂了很多“新”的东西。

▲ 漫步厦门街头

厦门因此是一个包容性很强的地方。魏 乀的感受是,虽然地方很小、圈子很小,但感觉不到一些偏见或传统观念的压力。

即使是他们这些关系亲善的朋友,生活方式也各不相同。魏 乀是住在山里、不想明天的“逍遥派”;Peter和邦尼的空间保持独立;朱岚清和卜佳新则也会在高房价之下跃跃欲试地想要买房……差异的存在,并不影响他们彼此理解、互相尊重。

“甚至楼下的保安,他可能也会对我们这些奇奇怪怪的年轻人有好奇心,但是不太会是那种评判的样子。”

拍摄的当天,我们登上了海祥大厦顶楼的天台,保安大叔微笑着跟了上来。傍晚时分,太阳正以肉眼可见的速度落入海中,海面浮光跃金。在天台上,年轻的朋友们一起吹着风、观看远处的落日海景,大笑着聊天,看上去无忧无虑的样子。

朱岚清说,在大城市的时候,人对于自己“是否舒适”不会那么敏感,“会把压力当成一种理所当然的事情。”然而在厦门,“可以重新体会到一个好的空气、好的空间,或者一个很蓝的天,对于生活有一个什么样的作用。”

本文来自微信公众号 “一条”(ID:yitiaotv),作者:搜索下载一条,36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK