和孩子一起学书法:书体演变

source link: https://www.biaodianfu.com/shuti.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

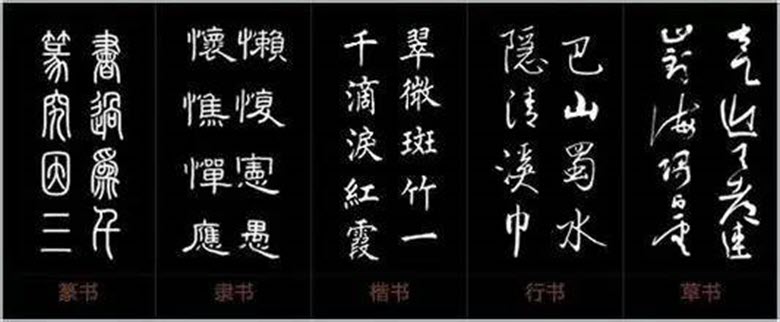

在学习书法的时候,我们一般都会遇到“篆隶楷行草”这五种书体,这天就一起来认识下这五种书体的情况。

初识“篆隶楷行草”

一般说书法分为篆隶楷行草五种书体,但大类又可以细分为细分出不同的小类。

篆字分为大篆、小篆两种。这里的大小并不是文字的大小。“小”篆的命名或许来自李斯的自谦。书法中所说的篆书一般指的是小篆。

大篆,是西周晚期开始使用的汉字字体,相传为周宣王的史官籀作《史籀篇》时发明。广义上的大篆可以泛指小篆之前的所有文字,包括甲骨文、金文(或称“钟鼎文”)、籀文、蝌蚪文与鸟虫书;狭义则仅指籀文,由于小篆是以此为简化,因此古文记载的大篆通常指籀文。

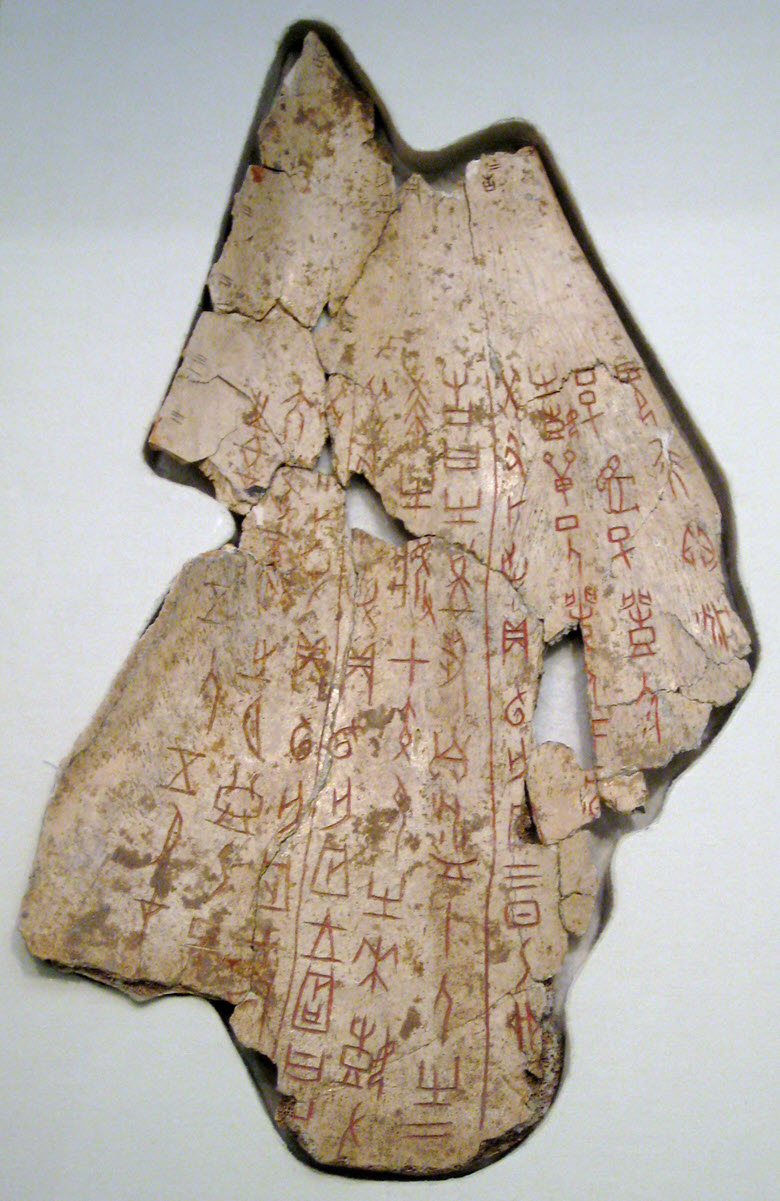

甲骨文

甲骨文为商朝晚期王室用于占卜记事而在龟甲或兽骨上契刻的文字。

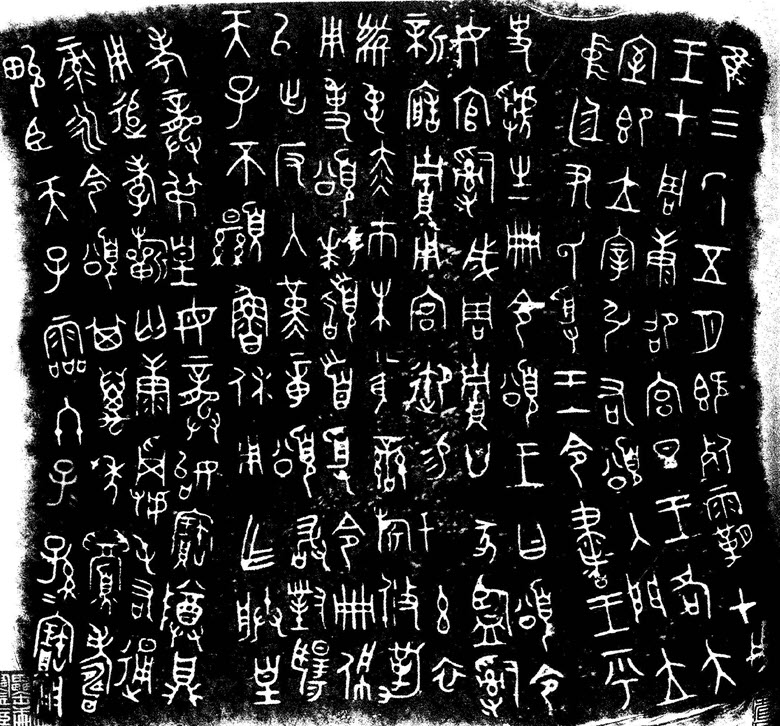

金文(或称“钟鼎文”)

乃铸或刻于青铜器上的文字。初始于商朝中期,盛于西周。

籀文

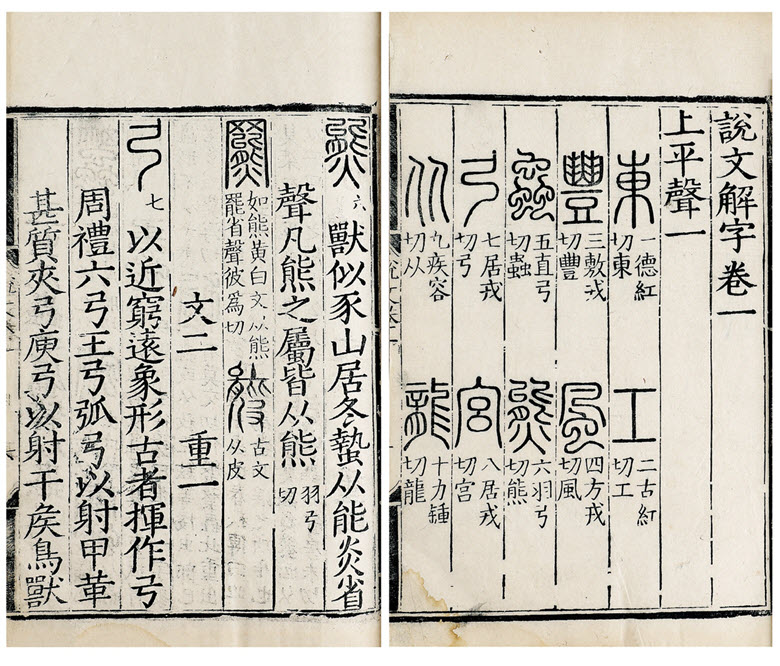

籀(zhou)文,又称大篆。传说是周宣王时太史籀所造,春秋时期已在秦国流行。许慎《说文解字》收籀文大约二百八十字。近人王国维认为这些文字“左右均一,稍涉繁复,象形象事之意少,规旋矩折之意多”。

蝌蚪文

由于古人无笔墨,于是就用竹签点漆,在竹筒上写字,称为书契文,亦叫竹简书。因竹硬漆腻,书写不流利,笔画起止皆以尖锋来书写。尤其是战国时期的山东六国的古文多为硬笔漆书,有的字头粗尾细,像蝌蚪之形,故叫蝌蚪书或蝌蚪文。

鸟虫书

鸟虫书,细分可分为鸟书与虫书,是中国春秋中期至战国时代盛行于中国南方的一种文字。它的特点是其字型类似鸟虫鱼的形状,故有此命名。属于篆书的一类。鸟虫书在春秋时期发展成为各种不同的类型。最早的鸟虫书出现在春秋中叶,在春秋晚期流行开来,于战国时期达到鼎盛。鸟虫书较常见于当时的南方各国,如吴、越、楚、蔡、徐、宋等。在战国时代,可能每个国家都有自己的鸟虫书变体。

- 鸟书经常能够在越国的青铜器或铁器文物上找到,而且常常是青铜或铁制兵器,比如剑。这样的做法是为了标示剑主人的身份或者表明武器生产的时间地点。越王勾践剑上的文字是最好的例子(见右图)。在同时期的铜制容器和玉器上也有一些鸟书出现,汉朝的篆书中偶尔也会有。

- 虫书比较常见,很可能最早产生于吴国或越国,盛行于吴越强横的二百年间(自吴国称王开始直至越国衰败),并在此期间一度流传至楚、宋、蔡、徐等周边各国。例字可以在青铜武器、青铜容器、玉器、篆书甚至建筑或装饰用品(比如墙砖)上面找到。吴王夫差矛上的文字是最好的例子。

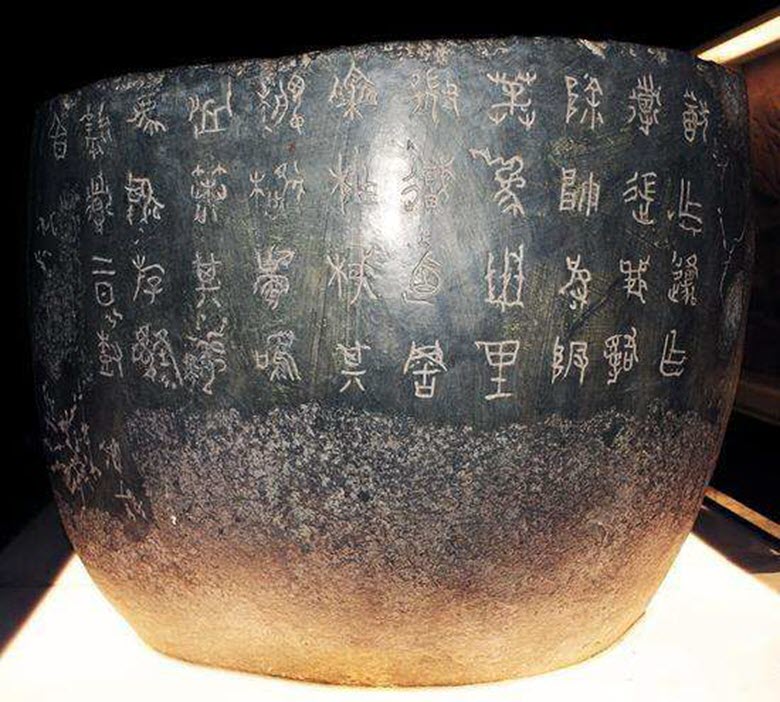

石鼓文

石鼓文处于承前启后的时期,承秦国书风,为小篆先声。石鼓文刻于十座花岗岩石上,因石墩形似鼓,故称为“石鼓”。石鼓文与金文有较大差别,具有明显的动感,是中国现存最早的刻石文字。

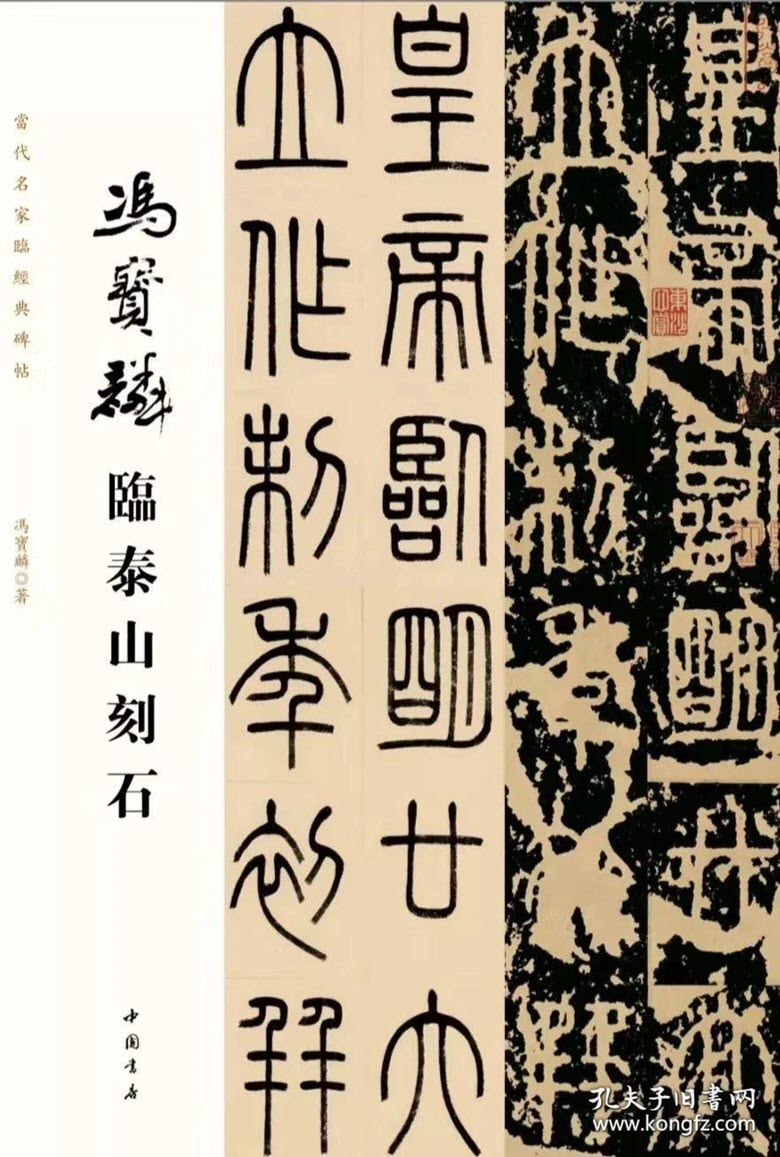

小篆,又称秦篆,作为秦始皇制定推行的“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”政策的一部分,以秦国本国的篆文为基础,增损后代替了原先山东六国所使用的版本,由此统一了大篆这一字体的书写形式。根据考古所得,可知迟至从战国中后期,社会上流行着大篆和隶书两种功能和性质不同的字体──大篆主要用于经典书籍及金石铭文;而隶书主要用于官府的政令及日常的书信。因此,小篆是将大篆的各种写法统一了的结果,它和隶书同时间流行于世。两汉时的小篆字形趋于方直,笔法稍掺隶意,说明隶和篆两种书体有相融合的趋势。隶书后来在更大的范围内流行与使用,于此或可见一端。小篆本身,由于其字体本身的优美,被后世传承下来,并被历代的书法家所青睐。

秦丞相李斯被称为小篆的鼻祖。根据《史记·李斯列传》的记述,丞相李斯为赵高所害被下狱囚禁后,曾试图上书秦二世,文中反讥自己当政期间“更克画,平斗斛度量文章,布之天下,以树秦之名”是一项罪名。由此推断,李斯很可能直接参与了“书同文”的工作。复次,编撰于唐书法理论家张怀瓘的著作《书断》,以及清代《康熙字典》也认为小篆者为秦相李斯所作。于是后世往往把秦代器物上所刻画的小篆,一律比附李斯手笔,其中比较可信的有《泰山刻石》。

隶书,汉字的一种字体,有秦隶、汉隶等,一般认为由篆书发展而来,字形多呈宽扁,横画长而竖画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。根据出土简牍,隶书始创于秦朝,传说程邈作隶,汉隶在东汉时期达到顶峰,上承篆书传统,下开魏晋、南北朝,对后世书法有不可小觑的影响,书法界有“汉隶唐楷”之称。

关于隶书的定义,近人吴伯陶先生一篇:《从出土秦简帛书看秦汉早期隶书》的文章中说道:“可以用这个字的本义来作解释。〈说文解字〉中解释‘隶’的意义是‘附着’,〈后汉书·冯异传〉则训为‘属’,这一意义到今天还在使用,现代汉语中就有‘隶属’一词。〈晋书·卫恒传〉、〈说文解字序〉及段注,也都认为隶书是‘佐助篆所不逮’的,所以隶书是小篆的一种辅助字体。”

其次究竟什么样子才叫隶,隶与篆又有什么样的严格区别,吴伯陶先生在上述的文章中又有所分析订定,这里再节录吴文中值得考虑的几小段。吴云∶“小篆还保存了象形字的遗意,画其成物随体诘屈;隶书就更进了一步,用笔画符号破坏了象形字的结腹,成为不象形的象形字”。

秦始皇在“书同文”的过程中,命令李斯创立小篆后,也采纳了程邈整理的隶书。汉朝的许慎在《说文解字》记录了这段历史:“……秦烧经书,涤荡旧典,大发吏卒,兴役戍,官狱职务繁,初为隶书,以趋约易”。由于作为官方文字的小篆书写速度较慢,而隶书化圆转为方折,提高了书写效率。郭沫若用“秦始皇改革文字的更大功绩,是在采用了隶书”来评价其重要性(《奴隶制时代·古代文字之辩正的发展》)。

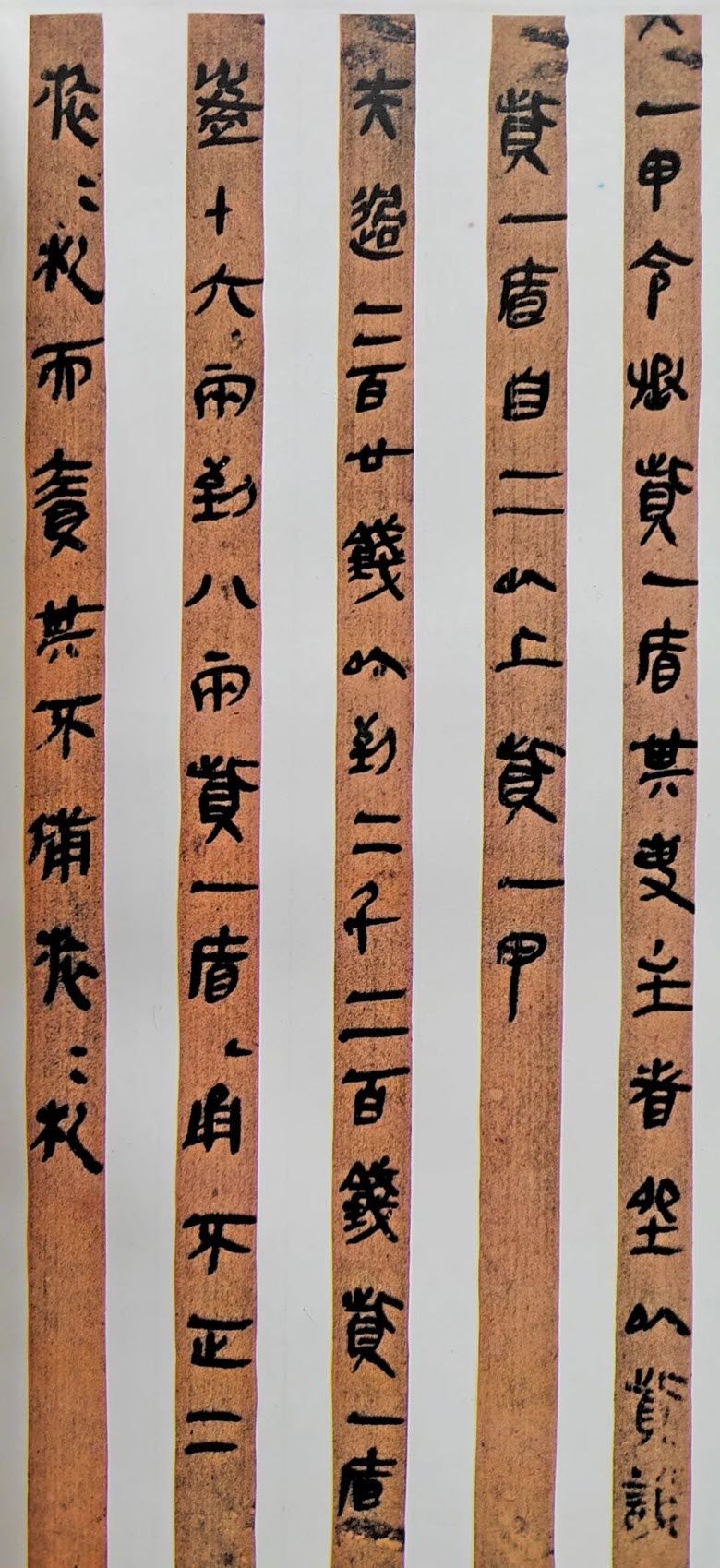

出图的文物,初期有前309年的青川木牍,后期有睡虎地秦简。下图为《云梦睡虎地秦简》

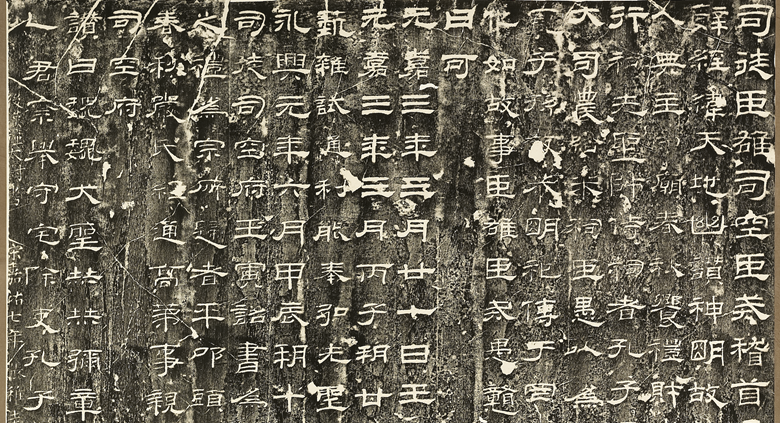

西汉初期仍然沿用秦隶的风格,到新莽时期开始产生重大的变化,产生了点画的波尾的写法。到东汉时期,隶书产生了众多风格,并留下大量石刻。《张迁碑》、《乙瑛碑》、《曹全碑》是这一时期的代表作。下图为《乙瑛碑》:

汉隶在笔画上具有波、磔(zhe)之美。所谓”波”,指笔画左行如曲波,后楷书中变为撇;所谓”磔”指右行笔画的笔锋开张,形如”燕尾”的捺笔。写长横时,起笔逆 锋切入如”蚕头”,中间行笔有波势俯仰,收尾有磔尾。这样,在用笔上,方、圆、藏、露诸法俱备, 笔势飞动,姿态优美。在结构上,有小篆的纵势长方,初变为正方,再变为横势扁方汉隶具有雄阔严整 而又舒展灵动的气度。 隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面。隶化的方法有变圆为方。变曲为直。调正笔画断连。 省减笔画结构等等。其中以横向取势和保留毛笔书写自然状态两面点最为重要。横向取势能左右发笔,上下运动受到制约。最终形成左掠右挑的八分笔法。而毛笔的柔软性以使汉字笔画产生了粗细方圆。藏 露等各种变化。还有字距宽。行距窄也是其章法上的一大特点。

八分书是隶书的一种,人们把带有明显波磔特征的隶书称为“八分书”。亦称“分书”或“分隶”。汉末魏晋之际,“八分”这个名称才在典籍中出现。其中晋卫恒《四体书势》曰:“鹄弟子毛弘教于秘书,今八分皆弘法也。”关于八分书体,后世的解释极为繁杂多变,众说纷纭。秦代上谷散人王次仲创造“八分书”。据记载说是割程邈隶字的八分取二分,割李斯的小篆二分取八分,故名八分。后被汉代蔡邕简化为汉隶用作官方字体,有三体石经流传于世。

汉代蔡邕《夏承碑》八分书:

隶变与六书造字

隶变,是汉字由小篆演变为隶书的过程,大约发生在秦汉之间,是汉字发展的转捩点。由于小篆笔划繁复,书写不方便,一些下级官员(隶)于是将笔划简化(如将“艸”头简化为“艹”,“靁”字下的三个田减为一个,变成“雷”),将弧笔改为直笔,方便书写;又将同一偏旁用在不同位置时改为不同形状(如“心”用在旁:情;用在下:恭)等等。对后世的汉字有很大的影响。现代的楷书和行书写法绝大部分和隶变之后相差不远。

中国文字在小篆以前仍然遵从“六书”造字原则,汉隶则不再遵守“六书”原则,自行变化造形。六书是由汉代的学者把汉字的构成和使用方式归纳成的六种类型。六书说是最早的关于汉字构造的系统理论。汉字的形体构造分为内部结构和外形结构两部分。内部结构指汉字的构造方法,或称造字方法,传统叫做六书:象形、指事、会意、形声、转注、假借,其中:

- 象形、指事是“造字法

- 会意、形声是“组字法”

- 转注、假借是“用字法”

中国汉字中,形声字占最多。

在汉字发展的过程中,为了更贴合当时社会急速发展的需要,文字有需要变得更方便书写。因此,无论笔画多少,都要逐笔拉长,并要求每笔都要配合疏密长短的篆书,有需要变为更便于书写的、有平直方正的字型特点的隶书。在隶变的过程中,许多汉字构形的理据都被简化了。汉文字从此脱离了图画的性质,变成了便于书写的符号。有些偏旁和笔划系统至今仍沿用,而且偏旁都有一定的规律,例如“亻”“口”“火”“木”“冫”等形旁多在汉字的左边;“力”“见”“刂”“鸟”“斤”等形旁都在右边;“冖”“雨”“穴”等形旁都在上边;“凵”“心”“皿”等形旁都在下边等。这些书写的规律,对认字和书写方面都带来很大的方便。

楷书,亦称今隶、真书、正楷、楷体或正书,是汉字书法中最常见的一种手写字体风格。楷书相传由汉章帝时王次仲以汉隶作楷法,是隶书的变体,其字形较为平直正方,去除隶书笔划尾部的挑法及蚕头燕尾的笔法,不写成扁形,结构不合“六书”原则。到直至今日,楷书的写法和美感仍然是汉字手写体中的第一参考标准,无论繁体字或简体字的手写体皆需要透过临摹楷书而习得。

北宋《宣和书谱》:“汉初有王次仲者,始以隶字作楷书”认为楷书是由古隶演变而成的。据传:“孔子墓上,子贡植的一株楷树,枝干挺直而不屈曲。”楷书本笔画简爽,必须如楷树之枝干也。

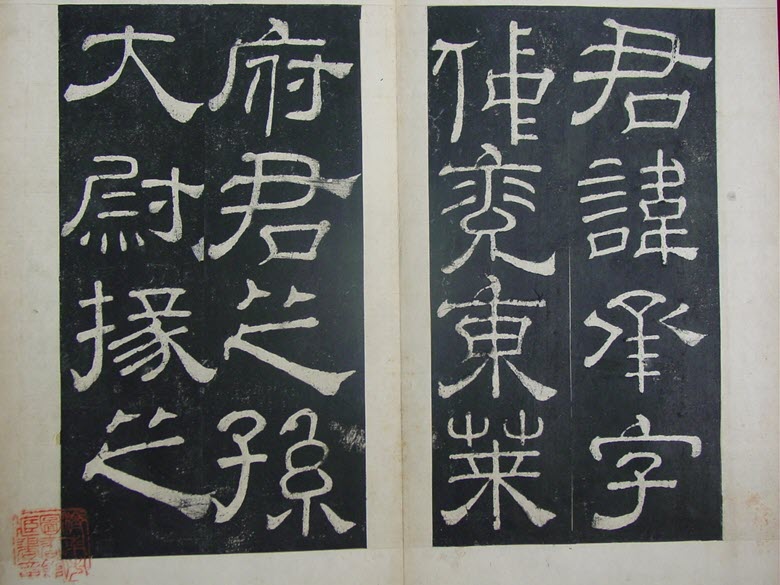

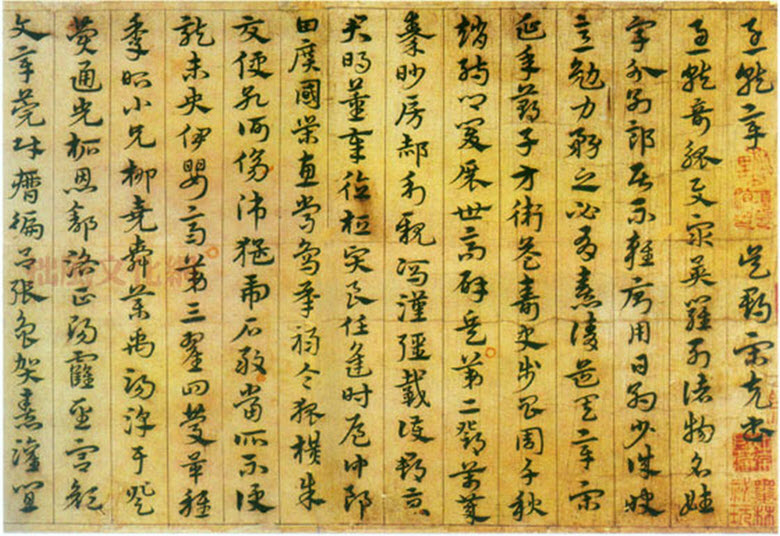

初期“楷书”,仍残留极少的隶笔,结体略宽,横画长而直画短,在传世的魏晋帖中,如锺繇的《宣示表》、《荐季直表》、王羲之的《乐毅论》《黄庭经》等,可为代表作。观其特点,诚如翁方纲所说:“变隶书之波画,加以点啄挑,仍存古隶之横直”。下图为锺繇的《宣示表》:

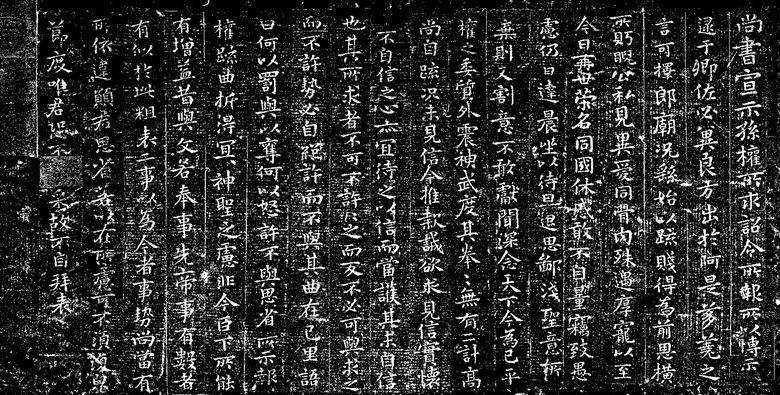

东晋以后,南北分裂,书法亦分为南北两派。北派书体,带著汉隶的遗型,笔法古拙劲正,而风格质朴方严,长于榜书,这就是所说的魏碑。南派书法,多疏放妍妙,长于尺牍。南北朝,因为地域差别,个人习性、书风迥然不同。北书刚强,南书蕴藉,各臻其妙,无分上下,而包世臣与康有为,却极力推崇两朝书,尤重北魏碑体。康氏举十美,以强调魏碑的优点。魏碑《元怀墓志》拓片局部:

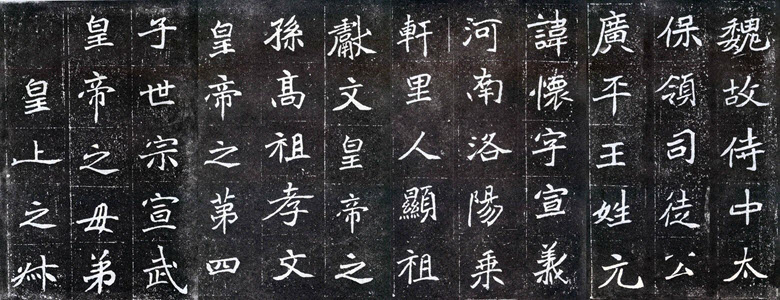

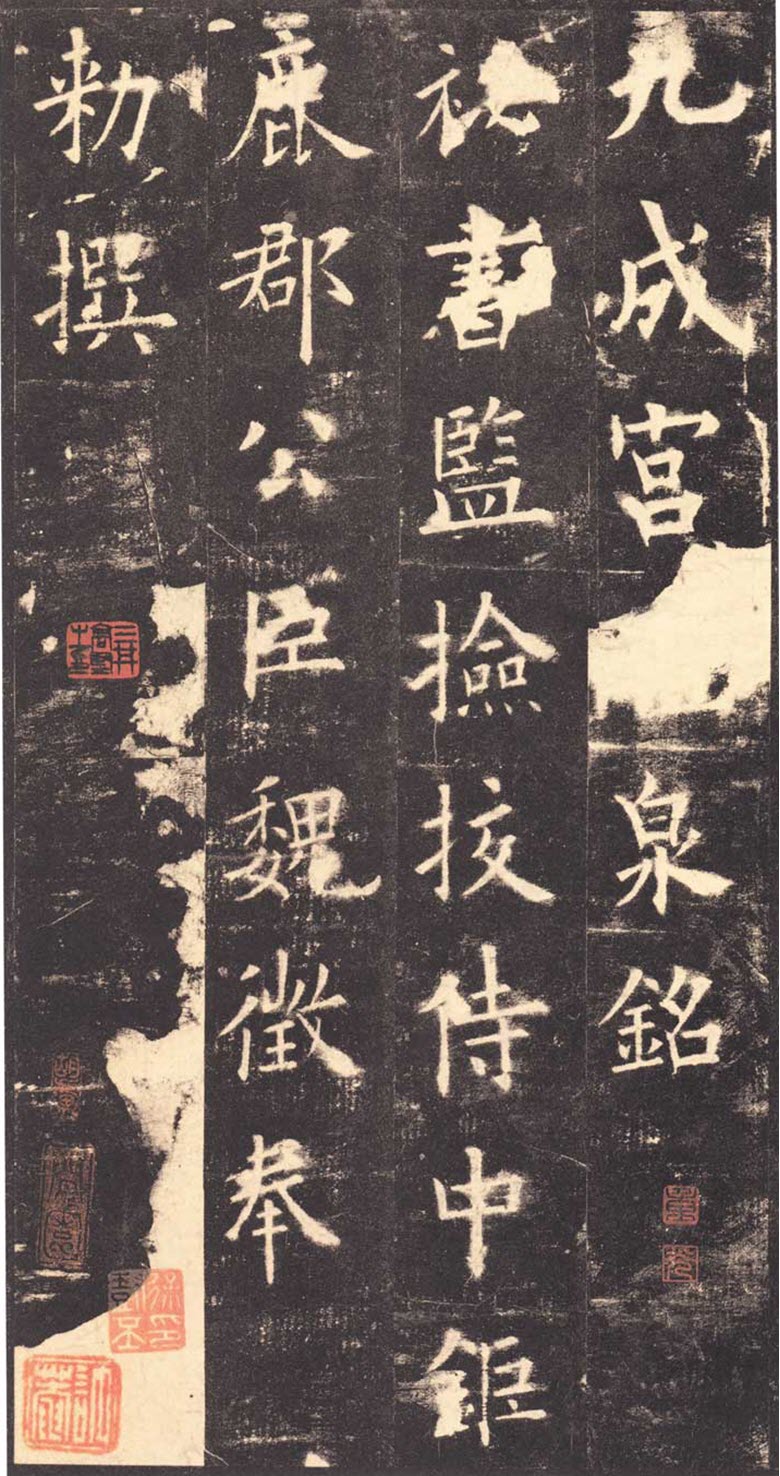

唐代的楷书,亦如唐代国势的兴盛局面,真所谓空前。书体成熟,书家辈出,在楷书方面,唐初的虞世南、欧阳询、褚遂良、中唐的颜真卿、晚唐的柳公权,其楷书作品均为后世所重,奉为习字的模范。下图为欧阳询《九成宫醴泉铭》:

楷书又可以按大小分类:1-2厘米的为小楷(小字),5厘米以上的为大楷(大字),之间的为中楷。但这仅仅是笼统的分法,实际上出现过10厘米的小字和大到1.8米的大字。

- 小楷,顾名思义,是楷书之小者,创始于三国魏时的锺繇。他原是位隶书最杰出的权威大家,所作楷书的笔意,亦脱胎于汉隶,笔势恍如飞鸿戏海,极生动之致。惟结体宽扁,横画长而直画短,仍存隶分的遗意,然已备尽楷法,实为楷书之祖。到了东晋王羲之,将小楷书法更加以悉心钻研,使之达到了尽善尽美的境界,亦奠立了中国小楷书法优美的欣赏标准。

- 大楷,指用毛笔书写的较大的楷体字。语出元 郑杓 《衍极学书次第之图》:“大楷:《中兴颂》、《东方朔碑》、《万安桥记》。”

古人学书法有这一种说法:“学书须先楷法,作字必先大字。大字以颜为法,中楷以欧为法,中楷既熟,然后敛为小楷,以锺王为法”。(丰坊《童学书程》)

楷体书法最为著名的四大家是:

- 唐,欧阳询(欧体)

- 唐,颜真卿(颜体) 颜真卿是唐代的大书法家,山东人,楷书代表作有《多宝塔碑》、《麻姑仙坛记》。

- 唐,柳公权(柳体) 柳公权也是唐代的大书法家,陕西人,出生于颜真卿之后。他的楷书构体严谨,刚劲有力。代表作有《玄秘塔碑》。人称“颜筋柳骨”

- 元,赵孟𫖯(赵体)

其他有名的楷书书法家:

- 晋,王羲之 大书法家,山东人,楷书代表作有《黄庭经》。

- 唐,褚遂良,

- 唐,虞世南

草书是汉字书法中的一种手写字体风格,因字迹潦草而得名。

它出现较早,从汉代初期,书写隶书时有时才“草率”地书写而形成的,也称为“章草”,是一种隶书草书。章草字字独立,接近于行草,但对难写之字简化不多,书写不变。后来楷书出现,又演变成“今草”,即楷书草书,写字迅速,往往上下字连写,末笔与起笔相呼应,每个字一般也有简化的规律,但不太熟悉的人有时不易辨认。一般也把王羲之、王献之等人的草书称为今草。

今草简化的基本方法是对楷书的部首采用简单的草书符号代用,代入繁体楷书中(尽管草书出现得不比楷书晚),往往许多楷书部首可以用一个草书符号代用,为了方便,字的结构也有所变化。因此,不熟悉的人较难辨认。草书符号的整理可以查阅《标准草书》。

到唐朝时,草书成为一种书法艺术,因此演变成为“狂草”,作为传递信息工具的功能已经减弱,成为一种艺术作品,讲究间架、纸的黑白布置,是否让人能认清写的是什么已经不重要了。在狂草中,有“词联”符号,就是把两个字(常见词组)写成一个符号。由于当时书写多是从上到下地竖行书写,词联符号的设计也类似。“顿首”“涅槃”等都有草书词联符号。

清朝石梁将历年收集的历代名帖整理汇编成《草字汇》十二卷。

日语中的平假名是以汉字的草书形式为蓝本创作的。中国大陆的很多简化字来自草书楷化。

现代人学习草书一般以今草为起点。普遍认同的草书写法有于右任先生编著的标准草书(有同名字帖)。

章草,由隶书直接演变而来,“凡草书分波磔者名章草”,起于西汉,成熟于东汉。章草的起源,按照唐朝张怀瓘主张,“章草者,汉黄门令史游所作也。”“因章帝所好名焉。”,认为章草起于史游所做的《急就章》,得名于汉章帝。另有因《急就章》得名和因用于章奏而得名的说法。下图为《急就章》:

著名的章草作品有《平复帖》(陆机)等。章草名家包括沈曾植、王世镗、马一浮、章太炎、王荣年、王蘧常、钱君匋、郑诵先、高二适等。

行草,介于行书、草书之间的一种书体,字迹较易辨认,又不失草书的动感。

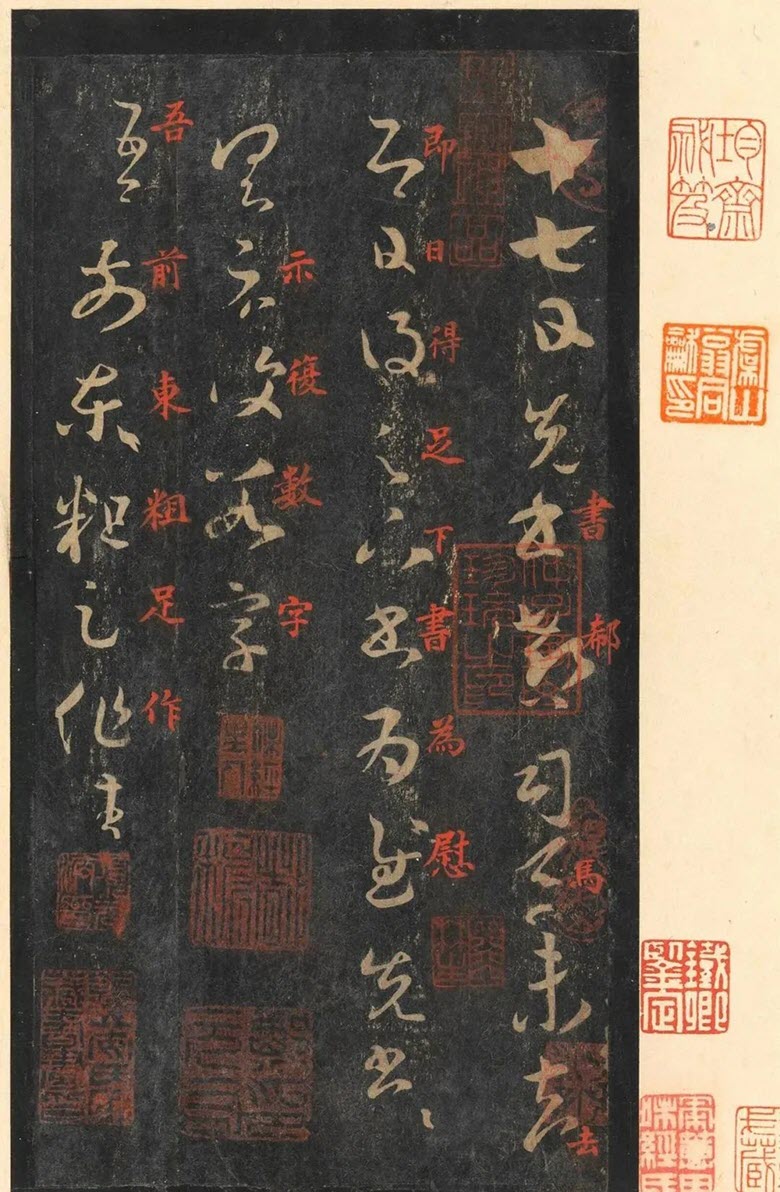

今草,亦称“小草”。相传起源自东汉末年张芝冠军帖,由章草演变而来。东晋之后逐渐成熟,以王羲之、王献之的《十七帖》为圣品。

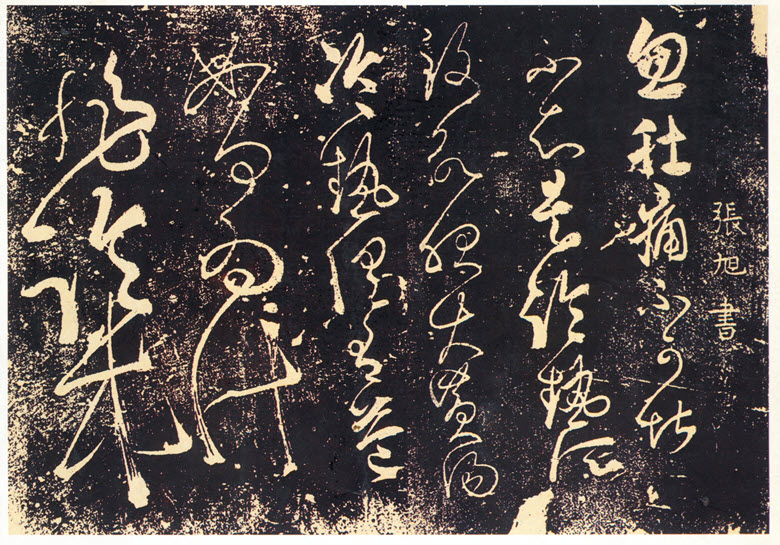

狂草,唐朝张旭喜欢在酒醉之后书写作品,称之为“狂草”。书法多以奇形怪状、粗细对比夸张、以及充满情感的线条相连,在《旧唐书》中赞誉为“变化无穷、若有神助”。而唐朝怀素狂草继承张旭,谓之“以狂继颠”,并称“颠张醉素”。下图为张旭《肚痛帖》:

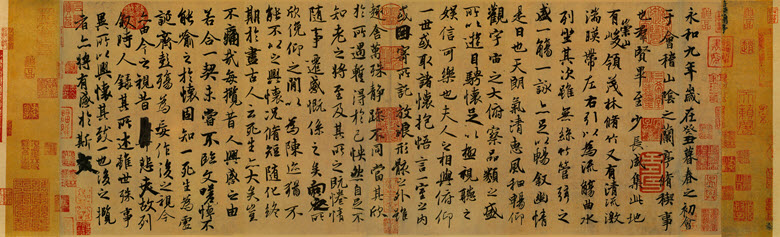

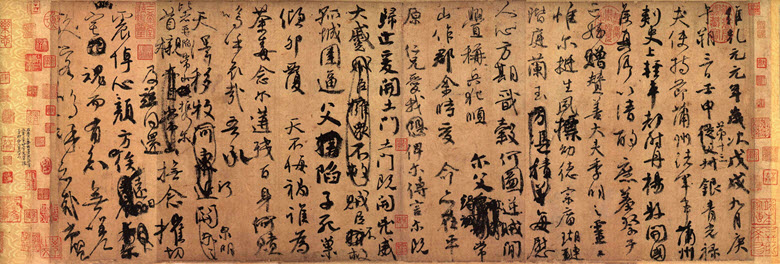

行书,分为行楷及行草,是汉字书法中的一种手写字体风格,相传是在东汉年间刘德升所创。唐朝张怀瓘《书断》对行书的来源有如此看法:“行书即正书(楷书)小伪,务从简易,相间流行,故谓之行书。”晋朝以来,多数书法家都兼工行书,其中最著名的是王羲之及其《兰亭序》。

《祭侄文稿》是颜真卿著名的行书作品,感情生动,因此被元朝鲜于枢誉为“天下第二行书”。

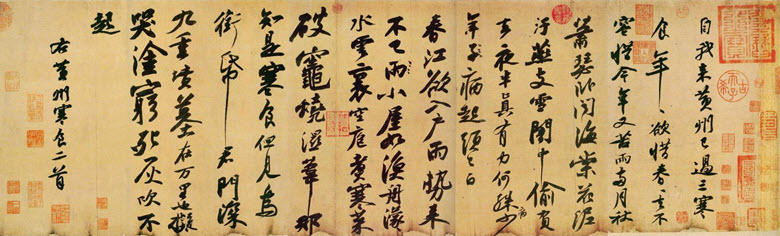

《寒食帖》是苏轼被贬黄州第三年(1082年)的寒食节于东坡雪堂写成,是平生最得意的作品之一,被称为“苏书第一”,20世纪90年代有人讹称鲜于枢评其为“天下笫三行书”,其实鲜于氏一生从未评论此帖。

行草则介于草书与行书之间,文字动感也较易辨认。

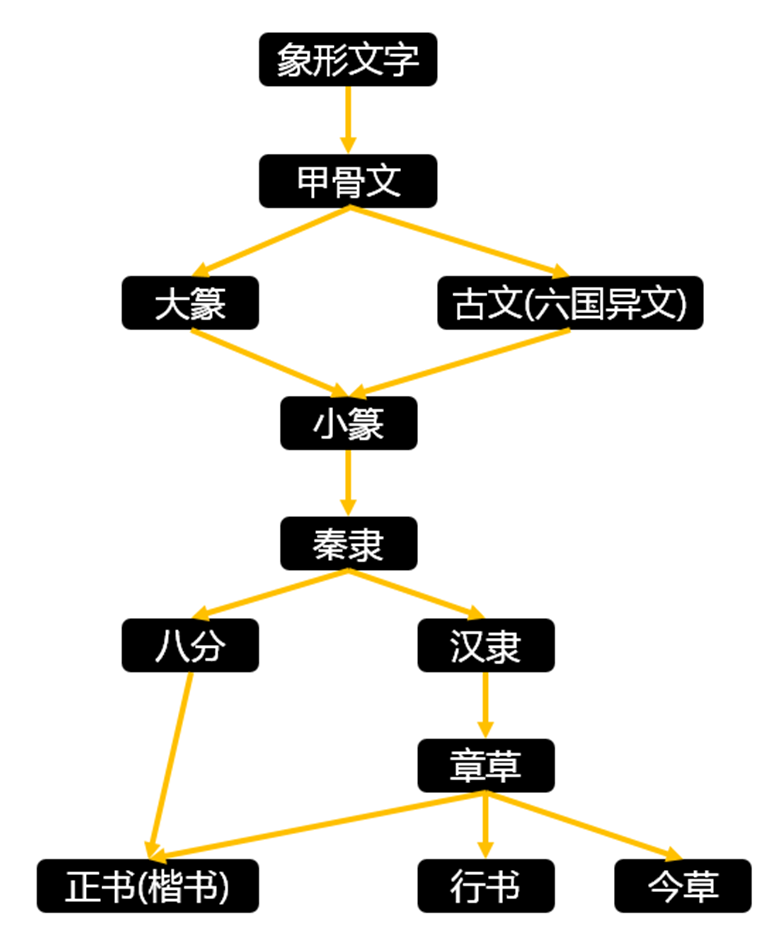

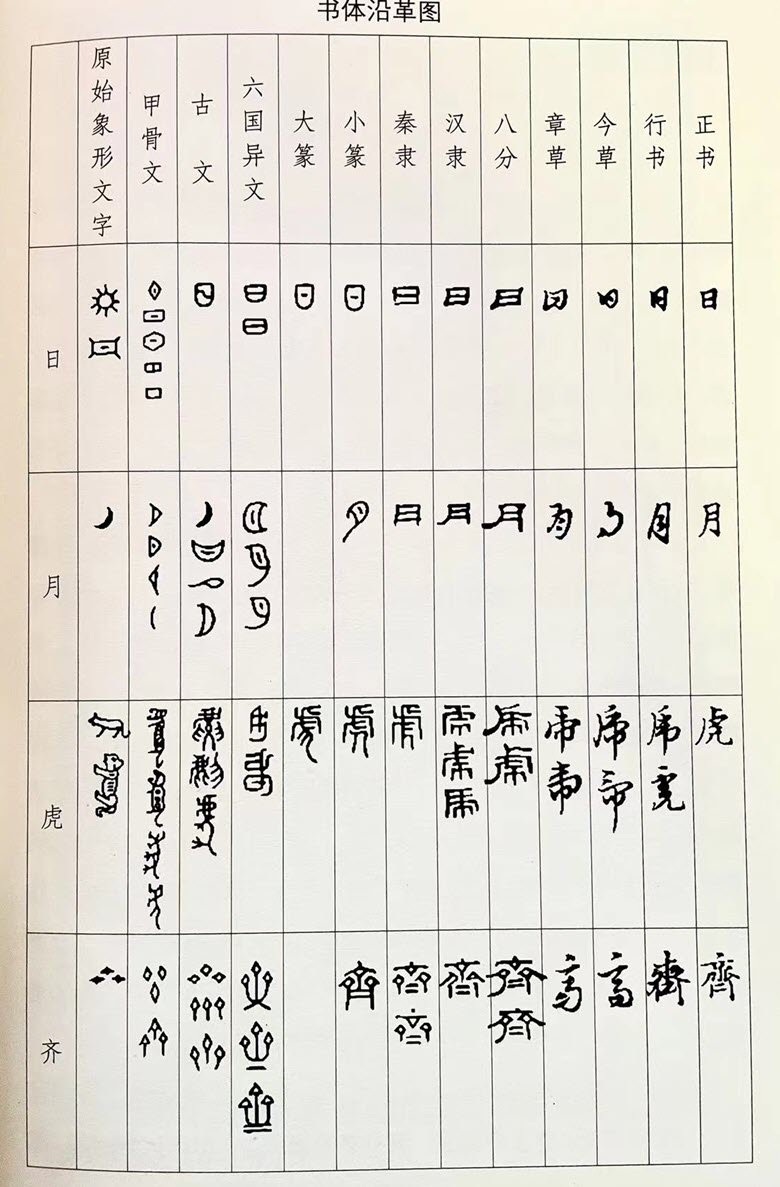

中国书法的演变

以下内容取自邓散木的《中国书法的来龙去脉》,绘制如下图:

没看资料前我一直以为是先有楷书再有草书的,其实不然。

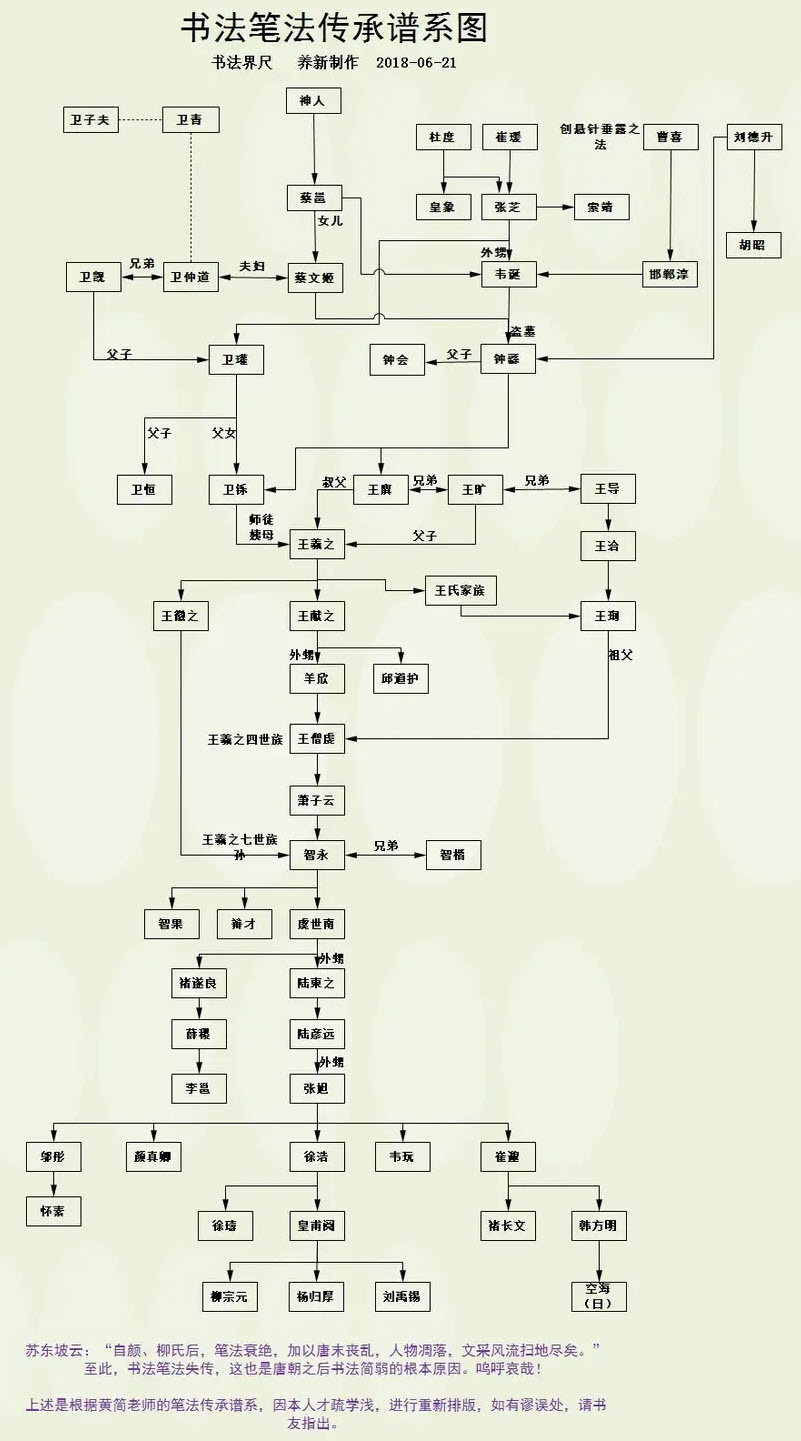

书法笔法传承

以下为网上找到的衣服传承图,非常的不清晰,将就着看下了解下大概。

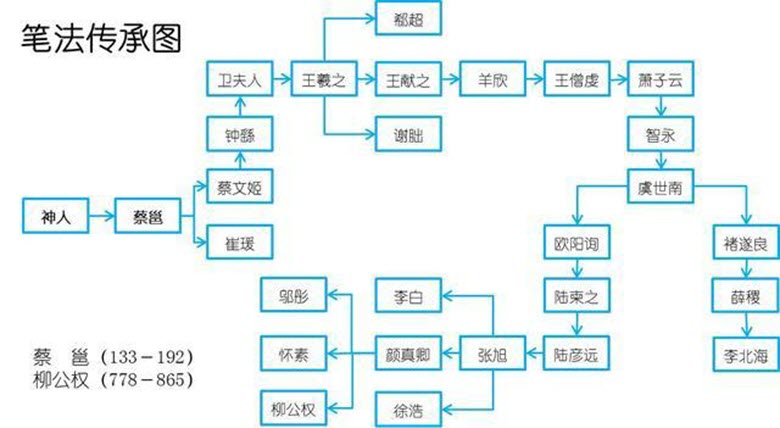

以下为简化版本的:

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK