操作系统学习笔记9 | 内存的换入和换出 - climerecho

source link: https://www.cnblogs.com/Roboduster/p/16673201.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

分段和分页是内存管理的最重要的两个机制,而虚拟内存是实现分段和分页结合的重要方法。为了实现虚拟内存,就必须要有换入和换出机制。

参考资料:

1. 为什么要引入 换入和换出

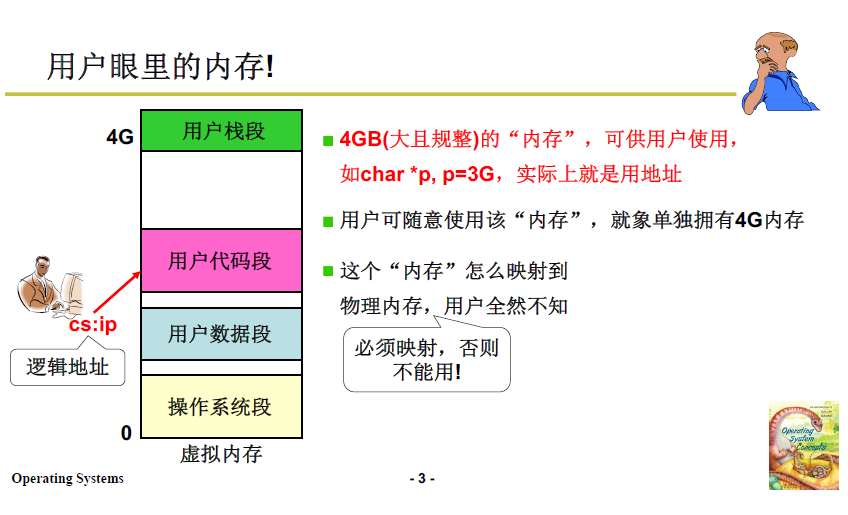

虚拟内存机制,让用户的视角中形成了每个进程都可以操作完整 4GB 内存的假象。比如从一个用户代码的角度,它可以随意使用计算机的全部内存地址,就像单独拥有内存(4G)一样。而后续虚拟内存向物理内存的映射,是对用户不可见的。

这样就很容易产生一个问题:

- 每个进程的虚拟内存加起来是很可能大于物理内存的,比如下图中,虚拟内存高达4G,物理内存仅有1G,怎么办?

答:用换入、换出实现用户眼中的 “超大内存”:

-

比如下图中:当虚拟内存请求使用0G~1G地址时,将相应的代码、数据从磁盘换入物理内存,将这部分地址由虚拟内存映射到物理内存上,进行读写操作;

而当虚拟内存请求使用3G~4G地址时,换出之前内存上的数据,换入这部分的代码、数据,再将这部分由虚拟内存映射到物理内存上...

-

通过动态出入物理内存的代码数据,来实现更大空间的虚拟内存映射。

一个很恰当的例子就是:

厂房(磁盘)很大,而店面(内存)很小,不见得把所有的商品都上架,而当客户(虚拟内存、操作系统)请求某件商品(某段代码、数据)时,快速实现从厂房到店面的切换,就能够满足用户需求。

2. 换入机制及其实现

2.1 换入机制

首先不考虑原先内存的代码和数据。

-

用户代码中的逻辑地址=段号+偏移,此时用户眼中的可用空间是0~4G(32位操作系统);

客户的商品意愿

-

根据 学习笔记8 中的逻辑地址向虚拟地址的映射机制,得到虚拟地址:虚拟地址=页号+偏移;此时空用空间也是0~4G。

客户的商品清单

-

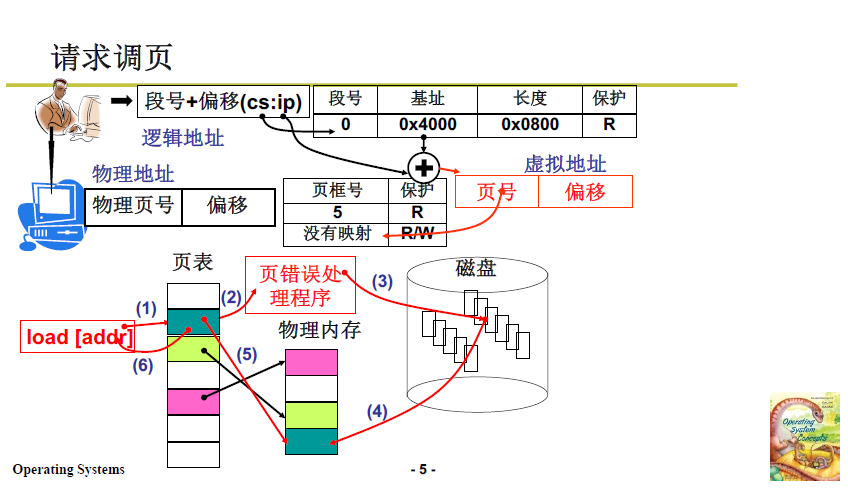

当虚拟内存发出请求,发现地址所在的页不在内存中,则产生缺页中断,执行页错误处理程序,请求调页,从磁盘中读出数据放入内存中,并更新页表;

客户的商品清单中的东西店面上没有,到仓库取换商品。

注意一定有请求,有请求才会有调页。

-

这有一个小机制可以抠一下:即进程在

load [addr]时发现地址所在页不在内存中时产生中断,但中断返回后通常是执行中断语句的下一句,即load [addr]的下一句但此处是回来继续执行

load [addr],只需要在硬件层面加上一些限制,使其在内存缺页中断的时候不自动执行PC+1即可。

问题:为什么采用请求调页而不是请求调段?

- 请求调页的粒度更细,可以提高内存效率。

2.2 换入机制实现

在代码执行/进程前进的过程中,寻址是硬件 MMU 来做的,一旦在内存中没找到就会中断,软件层面需要考虑的事情就是缺页中断的处理机制。

-

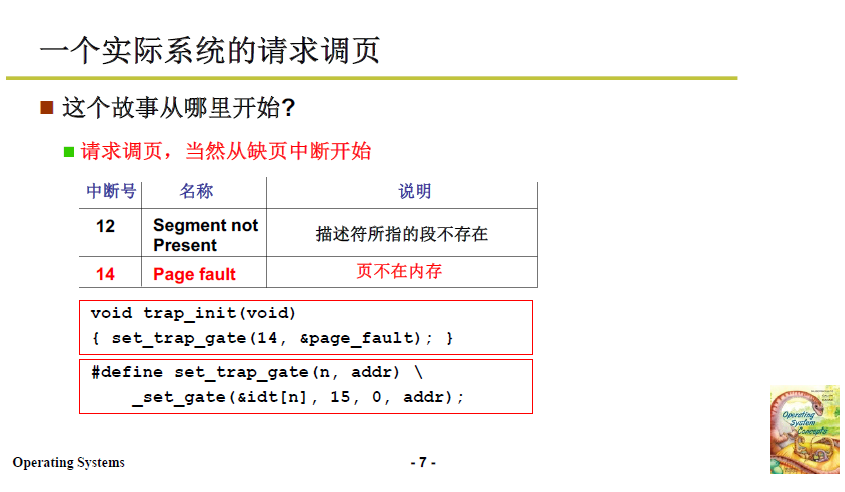

设置中断:查找硬件手册,看看缺页中断对应的是几号---14号 Page fault. 在系统初始化时,就应当设置14号中断的处理函数;

-

系统启动时:trap_init,设置14号中断的处理函数:

set_trap_gate(14,&page_fault); -

set_trap_gate 实现:设置IDT表,在IDT表中初始化缺页中断的处理代码

这部分参见我前面发过的操作系统学习笔记2的 int0x80 执行理解。

-

接着就是在IDT中找到处理缺页中断的功能代码。

-

压栈保存现场,切换为内核数据段和代码段;

这部分依旧参见:操作系统学习笔记2

-

cr2中保存的是引发缺页的地址(页错误线性地址),压栈作为 _do_no_page 的参数;

虚拟地址也叫线性地址。

-

-

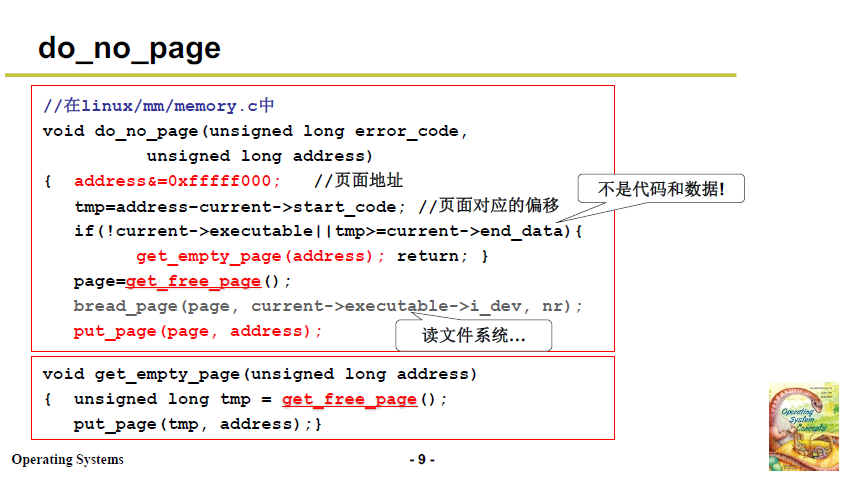

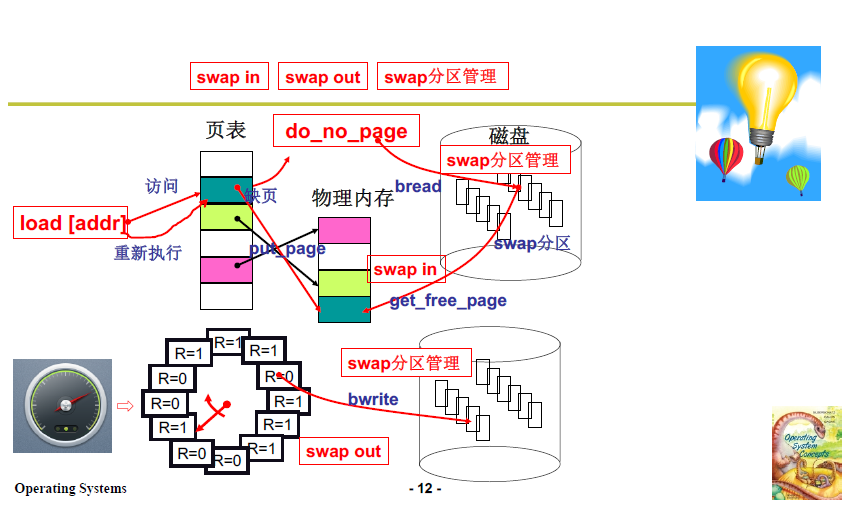

do_no_page,实现读磁盘换入页并完成映射的功能代码。

-

address 是 上文cr2 传入的形参,为缺页地址。

-

address&=0xfffff000;得到虚拟页号; -

get_free_page();申请物理空闲页; -

bread_page();到磁盘上去读入数据到刚分配的页中;- bread: block-read,磁盘是一种块设备。

- current->executable->i_dev,当前进程对应的可执行文件所在的磁盘设备。

-

put_page(page,address);将物理页 page 和虚拟地址 address 建立映射,即填写页表。当然下面代码中还有判断是否需要载入 代码和数据 的语句,如果不是代码和数据,调用

get_empty_page()取得一页空闲内存并映射到指定线性地址处。-

与 get_free_page() 不同。

get_free_page()仅是申请取得了主内存区的一页物理内存。而该函数不仅是获取一页物理内存页,还进一步调用 put_page(),将物理页面映射到指定的线性地址处

-

这里调用该函数的意义是:

若请求调页的进程刚刚开始创建(也符合其地址在内存中找不到的特点,根据缺页中断也会调度到这里,需要考虑这种情况),那么直接获取物理页并映射即可;

另一种可能是,进程已有的页不再满足需要,需要申请新的内存空间,也需要批一片新的物理内存,并映射。

-

具体判断条件及其参数,详见参考资料:linux0.11内核源码剖析:第一篇 内存管理、memory.c_

这一篇博文对于 memory.c 介绍的很详细(并且是远古高质量博文)

-

-

-

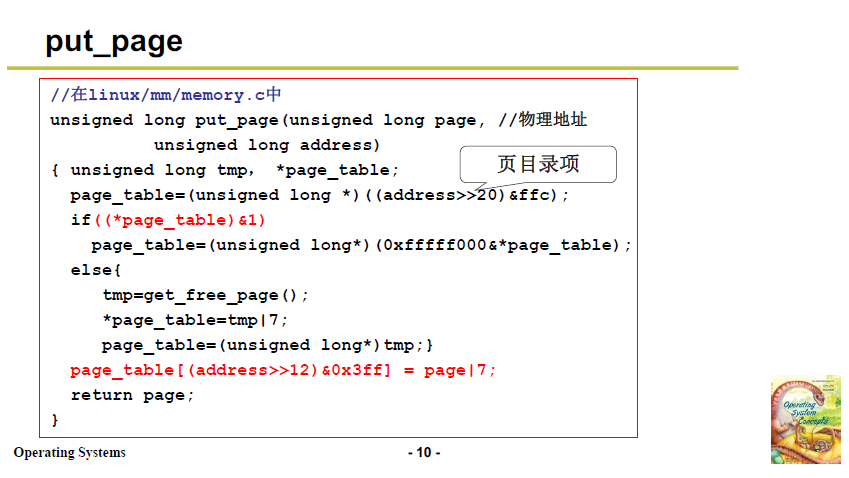

put_page,建立虚拟内存到物理内存的映射,也就是修改页表。

-

不断通过位运算,分别找到 页目录项 和 页表项

-

将 读入内存的物理页 page 放入 页表项

page_table[(address>>12)&0x3ff]=page|7;右移12位是为了去掉页内偏移,再与 3FF与 是为了只保留页号。然后以 页号 作为索引在 page_table 找到这一页对应的表项。

-

2.3 总结

实现调页换入,主要就是三步:

- 申请空闲物理页;

- 从磁盘中读入;

- 建立映射,修改页表。

这三件事完成,就实现了用户眼中的 超大内存。

3. 换出机制及其实现

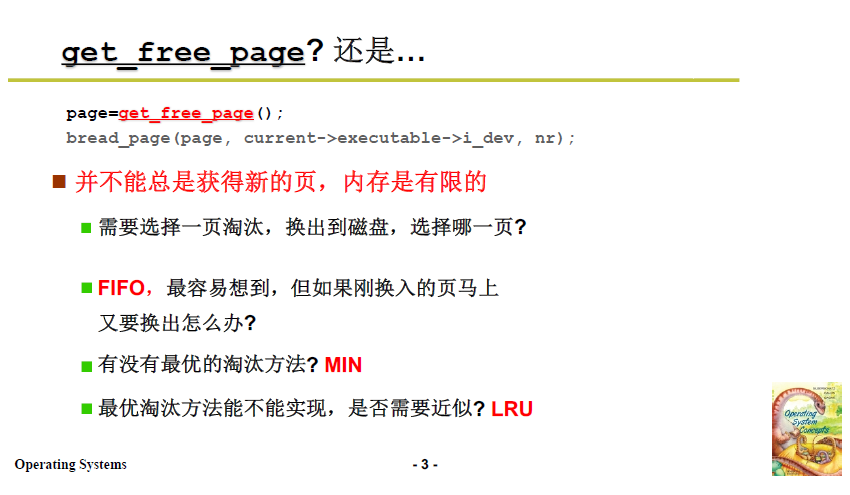

有换入必然有换出。前文提到,14号中断的处理程序中page = get_free_page(); ,可以申请获得空闲的物理内存页,但是不断地换入总有一天会将内存占满,这时就需要选择一页换出到磁盘。(提到选择就会有算法);所以本部分代码应当就在 get_free_page() 中。

常见的基础置换算法如下:

- FIFO,先进先出,但是刚换入的页需要被马上换出的情况无法顾及到;

- LRU,本部分重点介绍。

各个算法的评价准则应当是:缺页次数。

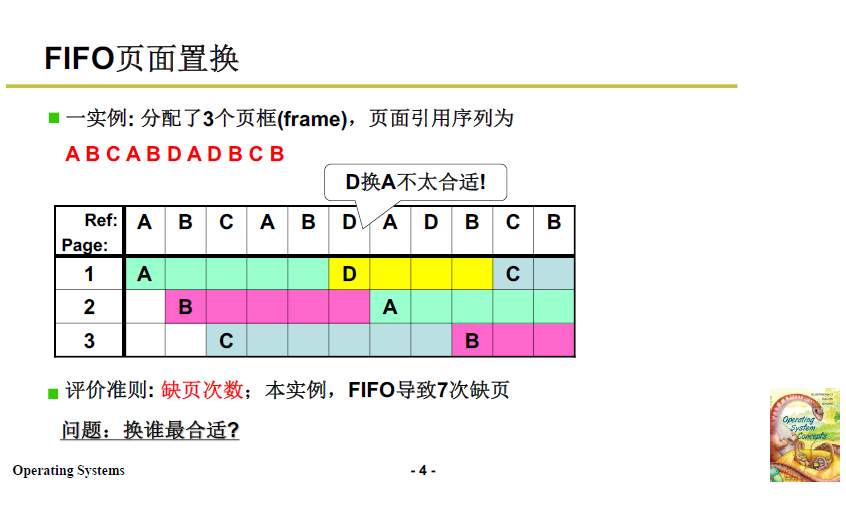

3.1 FIFO

-

如下图所示,假设一个内存仅有 3 个页,在执行ABC时分别放入

-

接下来继续遇到 ABC时,继续保有其在内存的占用即可;

-

遇到D时,就需要考虑替换,FIFO 算法中换出最先进入的,即A。

-

而下图页考虑了一种可能:D刚把A换出去,A又要申请内存;

每次申请都需要磁盘读和分页建表,效率就不高。如下图,FIFO导致了7次缺页。

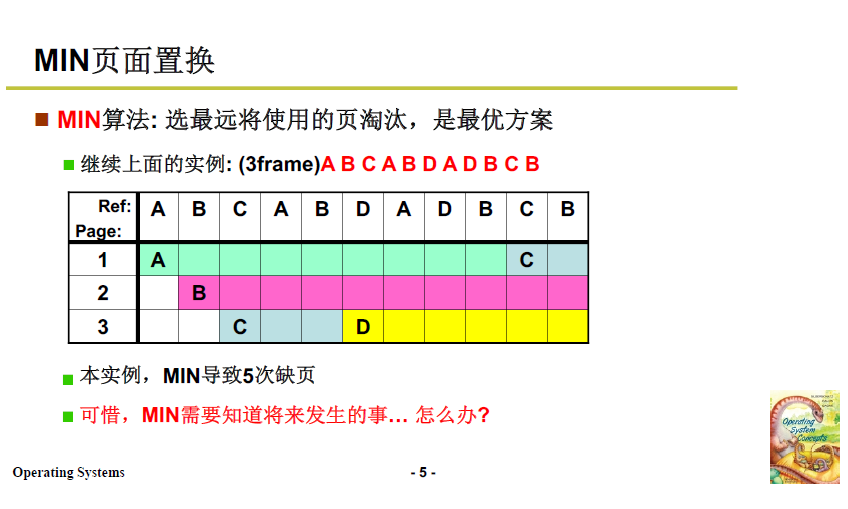

3.2 MIN

FIFO 算法虽然简单但并不好,那么在上述序列中,换谁最合适?

- MIN 算法,选最远使用的页淘汰,这是个最优方案,缺页次数仅为5;

- 但是这种算法肉眼可见需要预测将来的序列,这在实际的操作系统中是基本不可能完成的;因为无法预测哪一页最晚使用。

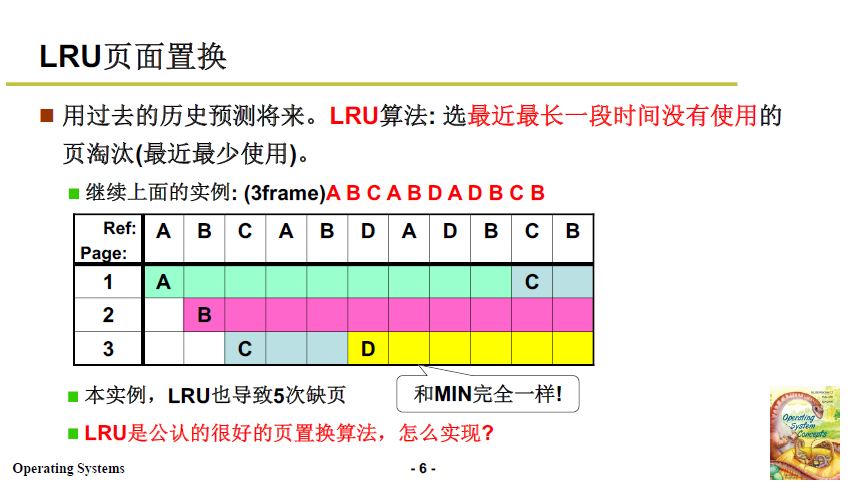

3.3 LRU

Least Recently Used.

MIN 算法是一种最优方案,但是它不太可能被实现,因为未来无法准确预测。但就像生活中人们可以通过历史推测未来一样,操作系统也可以根据历史执行情况来判断未来的情况。

- LRU,选最近最长时间没有使用的页淘汰,也即最近最少使用;

- 这也利用了 局部性原理;最近一段时间总被使用的页将来也会频繁使用;

- LRU是公认的很好的页置换算法,LRU的缺页次数为 5;

3.4 LRU的实现

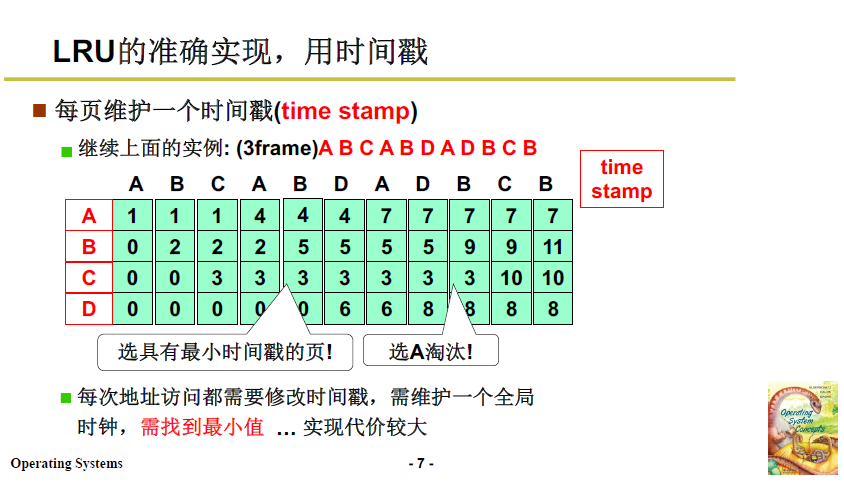

3.4.1 全局时钟+时间戳

- 建立一个全局时钟,每页维护维护一个时间戳,表示这一页的最近使用时刻,每使用该页就更新这个时间戳;

- 若出现需要页面换出的情况,选择最近使用时间最早的页淘汰,也即上述时间戳最小的页;

- 这种算法很容易实现,但在实际的操作系统中不大可行:

- 每次执行指令访存时都需要更新时间戳(需要考虑时间戳溢出)

- 换页时还需要遍历找到最小值,而这里的遍历是访存遍历,时间复杂度太高;

这里的关键是维护时机的问题;

如果不缺页,程序应该是直接通过MMU访问物理地址,内核没有机会进行时间戳或者栈的维护;

只有在缺页中断的时候内核才有机会接触处理页换出;

任何在不缺页的时候的数据结构维护都会带来巨大开销;

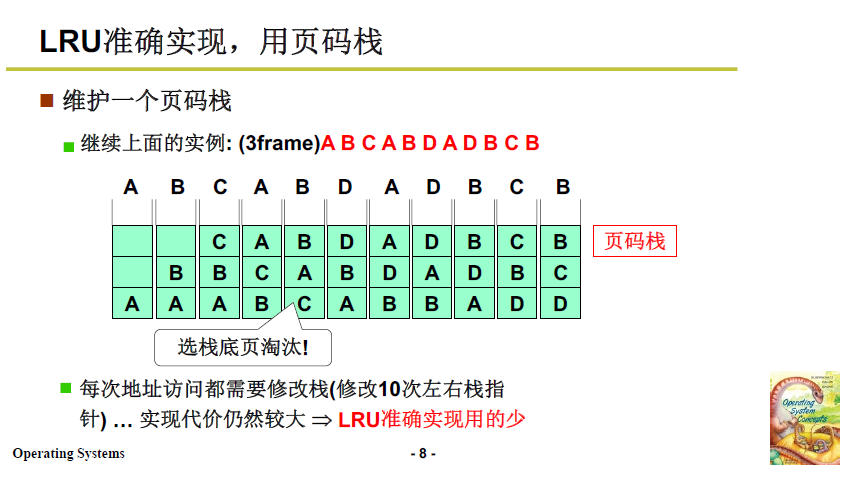

3.4.2 页码栈

结合 栈 这种数据结构来简化算法。

-

新来的页,如果栈空间还够,就加到栈顶;如果栈空间不够,则淘汰栈底元素,新来的加再加入栈顶

-

如果内存已有的页又被使用,从栈中原来的位置上浮到栈顶;

-

这样我们建立的栈,从栈顶到栈底,就是按照最近使用时间戳从大到小的顺序排列的;

注意这里的栈并不是严格意义上的数据结构中的栈,因为在内存中,栈顶指针和栈尾指针可以灵活的控制栈的移动。

下面来看看这个算法的局限性:

- 首先不能用数组做,因为涉及上浮、删除首元素、尾部加入元素这些操作,如用数组会涉及大量拷贝操作;

- 用 链表 / 指针 的话,需要修改指针的次数太多:每次地址访问都需要修改10次左右的栈指针,实现代价很大

- 因此 LRU算法的准确实现 在实际操作系统中用的很少。

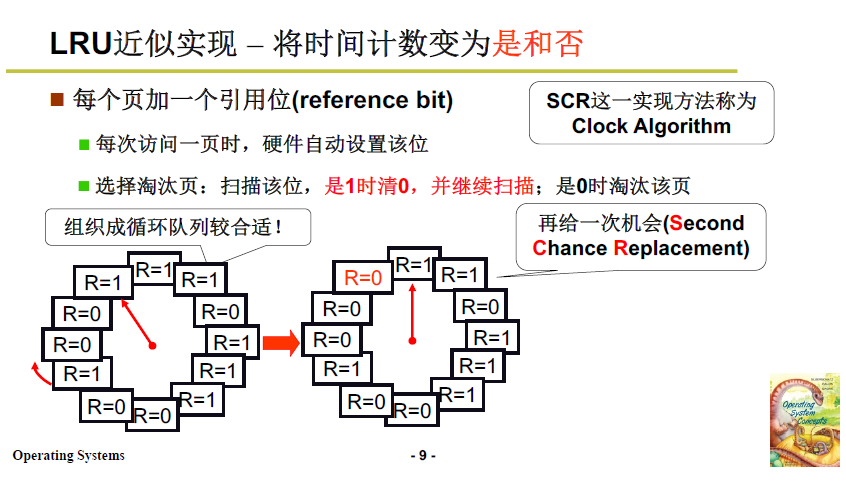

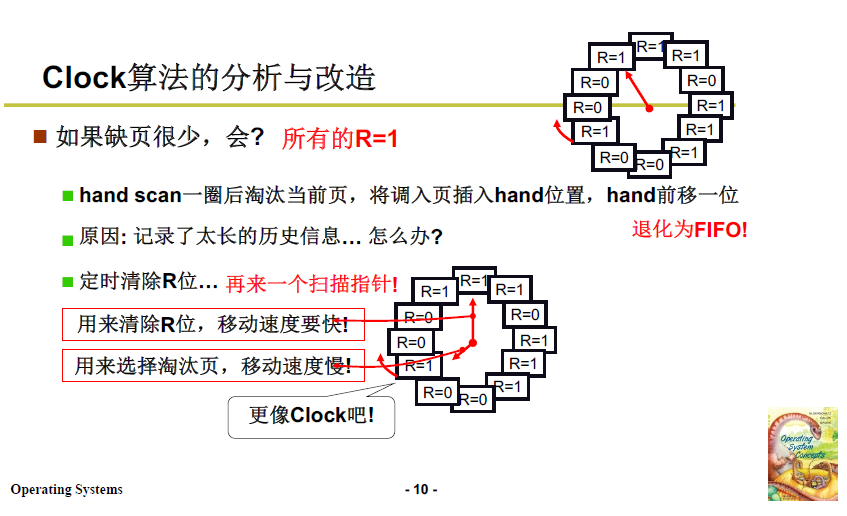

3.5 LRU 近似实现:SCR算法/Clock算法

想法是,在 3.4.1 的基础上,将时间戳改为 引用位 是和否,采用 ”再给一次机会“ 的策略进行淘汰:

-

每个页加一个引用位;

-

每次访问一页时,硬件自动将这个引用位设置为1,在不缺页的情况下维护代价较小(而不缺页正是绝大多数情况);

-

需要淘汰页时,扫描每一页的引用位,碰到1则置为0,碰到0则淘汰该页

这里有一点像一把牌进行反转。

LRU是最近最少使用,这种算法是最近没有使用

下面来分析这种算法:

-

如果缺页很少,那可能会出现所有的引用位 R=1,那么下一次缺页需要淘汰页的时候,需要扫描一圈,把所有的 1 置为 0,然后才能把第一个0的页淘汰掉;

此时缺页时处理成本变大,并且不止于此:

每次扫描都需要扫描几乎一圈,下一次淘汰页时,如果像时钟一样继续从下一个位置开始扫描的话,淘汰的就是下一个位置的页(因为它是0)

退化为了 FIFO

-

产生的原因:在缺页很少的情况下,历史信息一直没有被清零,记录了太长的历史信息,就无法反映出“最近”这段时间的情况;

-

所以可以想到的解决方法也就是:定时清除标记位,再加一个扫描指针用于清除,并且这个清除标记指针移动速度要快于页面淘汰指针,很像一个时钟。

Leetcode中有一些算法题,经常会涉及快慢双指针,没想到在这里碰到如此经典且优美的一个应用场景。如下图右下角所示,时针代表使用,分针代表最近:

这也是 SCR 被称为 Clock 算法的原因。

在实际系统中,定时清除历史标记位的分针程序,可以放在时钟中断中,而负责缺页淘汰的时针程序,则放在缺页中断的 get_free_page() 中。两部分配合,就完成了页面选择换出。

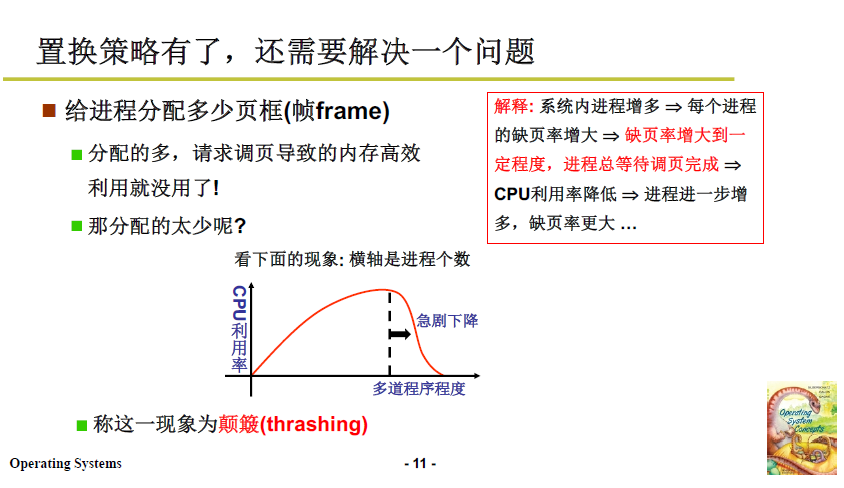

3.6 进程的页框分配问题

整个换出机制还有一点漏洞,即:我们应当为一个进程分配多少页框呢?

-

分多了,那么根据内存的换入换出实现的内存高效利用就没啥用了

因为单个进程使用的页框数 n 太大,则内存中能够驻留的进程数量少,系统并行率低。

-

分得太少,则缺页频繁,CPU等待换页时间变长,系统吞吐量太低;

参考资料:操作系统-进程内存分配 - Jeff的技术栈,这部分对应该博文的 3.7 节页框分配策略。

-

进程个数与CPU利用率的关系如下图的图像所示:

-

- 这个图像的起伏背后的本质原因就是 缺页。

- 只需要加入一条:内存一定,进程多则页框少。

- 下图的现象就是 ”颠簸 thrashing“。有的地方也叫 抖动。

如何合理地分配页框数量进而避免上述”颠簸“呢?这个问题有很多算法,下面提出一种:

- 局部性原理;

- 一个程序在某一段时间内,用到的数据具有空间局部性。我们经常使用一个局部空间内的数据,如果我们分配的页框的数量可以覆盖这个局部空间的大小,那就是足够的;

- 可想而知,求解局部空间并不容易,但也有许多算法;比如求工作集:这里课程不再细说,详见操作系统-进程内存分配 - Jeff的技术栈

- 当然,颠簸 这个现象在进程过多的时候是无法用算法避免的,所以OS应当限制同时进行的进程的最大数目。

当页框分配完成,再根据 3.5 中的 Clock 算法组成循环链表/环形数组(表盘),通过快慢两个指针进行换出。

换入换出的整体机制其实很好理解。

程序运行,某逻辑地址要求访问内存,MMU 硬件管理单元发现 这个逻辑地址在内存中找不到对应位置,启用缺页中断,从磁盘中读页进来。如果内存没有空闲位置可供磁盘读入,则需要 Clock算法 选择页进行换出;换出后,有空闲位置,则可继续读入需要的页。

如果安装过Ubuntu(博主反复安装过很多次),需要在磁盘上分配一个 swap 分区,这就是 Linux 的虚拟内存分区。当物理内存不够用的时候,操作系统会从内存中取出一部分暂时不用的数据,放在交换分区swap 中,相当于将这部分磁盘虚拟化成内存使用,从而为当前运行的程序腾出足够的内存空间。

- 好处:实现了类似于 Windows 虚拟内存概念的超大内存;与Windows 不一样的地方在于,Win 可以自动调大,也可以通过设置关闭(关闭就可能发现内存不够用)。

- 缺点:与 Windows 一样,实际上还是磁盘与内存之间的通信,速度还是较慢。

回到最开始,换入换出的机制实现后,虚拟内存就可以投入使用,进而实现了 段页式内存管理 。

至此,操作系统的核心——内存管理和CPU管理都已了解完毕,后面继续了解设备驱动、文件系统、系统接口以及系统引导初始化,就是完整的 操作系统。

本文作者:climerecho

本文链接:https://www.cnblogs.com/Roboduster/p/16673201.html

版权声明:本作品采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆许可协议进行许可。

</div

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK