B站鬼畜兴衰史:反叛而生,娱乐至死

source link: https://www.36kr.com/p/1658271685834888

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

兜兜转转,B站鬼畜,又遇到了成龙。

因为成龙在一档节目中,向儿童传递各种正能量观念,比如节制玩游戏等;但同时,他却拍了一系列的游戏代言。

这层反差下,B站网友突然玩起了各种“荒诞说辞”的拼接式鬼畜。

90后网友们应该还记得,2015年2月20日,在美国读书的UP主@绯色toy,运用鬼畜剪辑制作的新视频《成龙—我的洗发液》,让一声魔性的“duang~”,瞬间响彻全国。

如今,正在B站流行的,是又一次“成龙教做人”的鬼畜洗礼。

2015年,让人记住的,还有4月30日,一位高中UP主@Mr.Lemon制作的时长2分12秒的视频。

标题是《【循环向】跟着雷总摇起来!Are you OK!》,封面上的雷军拿着话筒喜笑颜开,“ARE YOU OK”几个英文大字标在空白处。

截至2022年3月,这条视频播放量高达4008.5万,弹幕18.4万条,被B站收录进“入站必刷85大视频”。这也让雷军IP和小米品牌,成为广为人知的互联网营销标杆。

不到一个月,江南皮革厂倒闭和黄鹤的故事,也通过鬼畜视频传遍大街小巷。那个时候,还没有太多人知道B站,原视频在半年多时间内也只获得80多万播放量。

但B站,显然看到了通过造梗引发大众狂欢的“内容娱乐价值”。

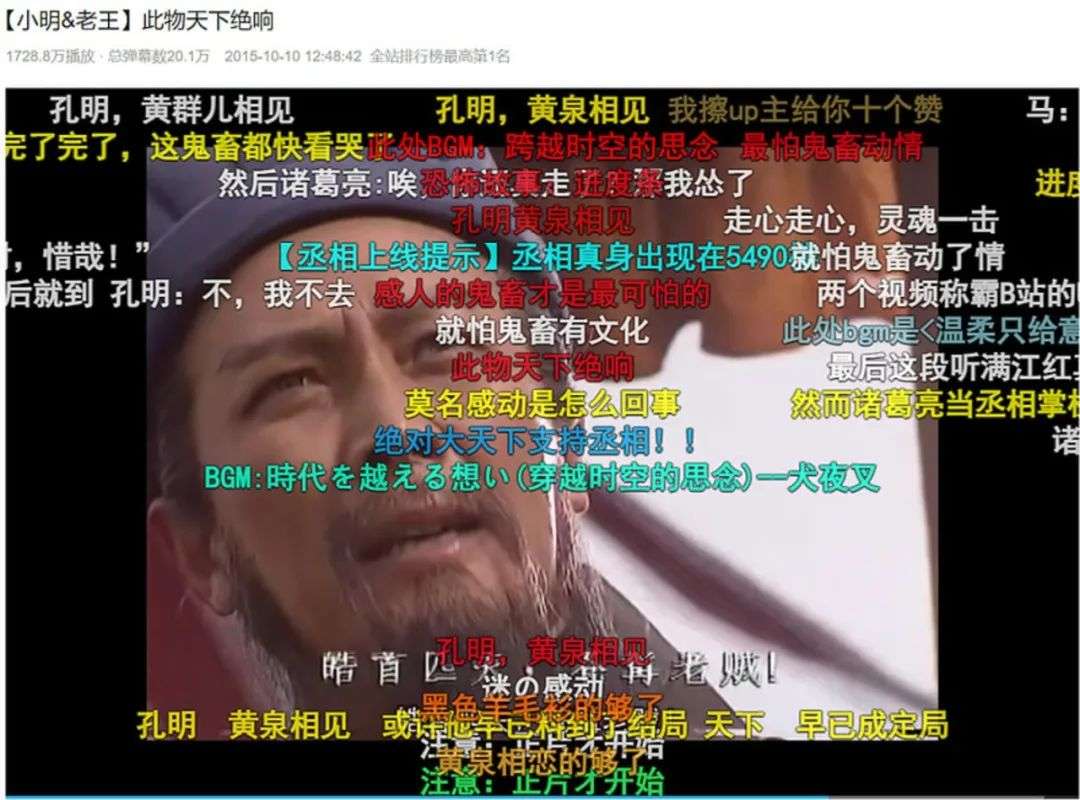

同样是这一年,在老三样之后,B站迎来了“诸葛亮和王司徒”这对神之cp。自此,B站鬼畜的经典素材,开始呈现出爆发之势。

2015年,称得上是B站鬼畜真正的“超神之年”。也是这一年,B站正式成立鬼畜区,开始了B站特色的短视频运营之路。

成龙与鬼畜的缘分,已经有7年;而B站鬼畜从破圈、壮大到衰退再复兴,也是这7年。

从恶搞走向大众,14年的鬼畜兴衰史

“鬼畜”一词,取自佛教用语。是六道中的饿鬼与畜生两道合称之简写,在日语中意指残酷无情的行为或表现。

正如其名,一开始的鬼畜作品,就凸显出以“神经折磨”为乐的特点。

在日本,其早期的ACG亚文化中,“鬼畜”多指代有性格缺陷的反派角色。

后来,随着各类反派角色人气水涨船高,且日本90年代开始流行恶趣味风潮,鬼畜系作品及其相关词汇,也就成为日本亚文化的一种特征表现。

在这一背景下,2008年日本弹幕视频网站NICONICO,兴起了一种通过音视频剪辑,用频率极高的重复音画组合而成的视频类型。

其一般以高度同步、快速重复的素材配合“鬼一样的抽搐节奏”的BGM,来达到病毒般“洗脑”的展现效果。

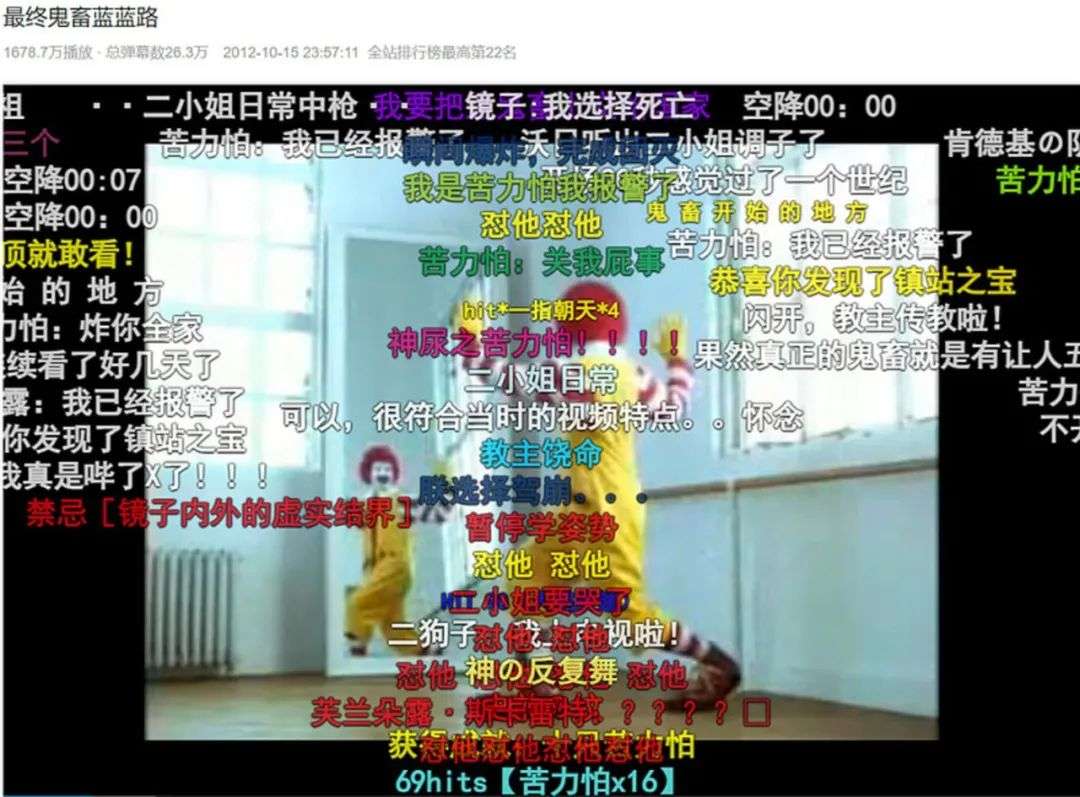

其中,作品《M.C.ドナルドはダンスに梦中なのか?最终鬼畜道化师ドナルド・M》在“麦当劳叔叔”IP加持和格外魔性的节奏及动作记忆下,迅速引爆流量、霸占热榜,并成为公认的“鬼畜界鼻祖”。

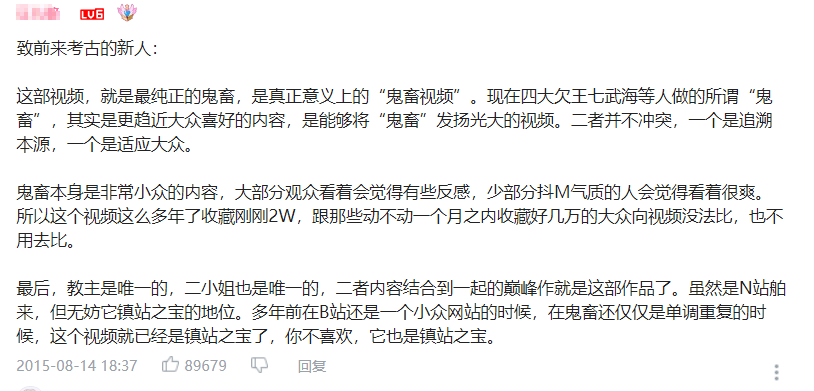

同年5月,该视频被搬到国内的二次元网站A站,引发这一小众群体的狂热追捧。而翻译后的名字《最终鬼畜蓝蓝路》,也因包含“鬼畜”二字,成为国内“鬼畜文化”的起源。

其实,这类作品的学名为“音MAD”,相应的还有人力VOCALOID、鬼畜调教等类别。

从技术上看,人力VOCALOID注重人声调音,追求将人声调音成歌曲,也有填词的要求;相比之下,音MAD只需要调出旋律即可,要求更为泛化。

而当下的鬼畜作品,往往是几种形式兼备或者部分具备,更注重展现鬼畜效果而非遵循严苛的技巧规范。

2010年,UP主@女孩为何穿短裙就是借助对音MAD形式的改造,开始在刚刚成立的B站投稿相关视频。

这个时候的鬼畜作品,以“金坷垃”、电影《帝国的毁灭》里的“元首”、动画片《蓝猫淘气三千问》的配音演员葛平等广告、影视人物为素材,呈现出小众文化人群对经典角色、广告营销等流行内容的,滑稽、夸诞和戏谑构设的不留情面态度。

这种更偏向娱乐的“鬼畜”模型之所以走得通,是因为国内互联网早在几年前,就有了颇受网民追捧的“视频恶搞”风潮。

比如在土豆网时代2000-2009年,引发全网关注的《一个馒头引发的血案》,以无厘头的旁白、不正经的法制节目叙事、天马行空的视频分接,让其下载量比其参考的陈凯歌导演的《无极》原片都高。

还有2005年的后舍男生,其对口型表演的后街男孩的《I Want It That Way》视频,不仅在国内各大论坛竞相传播,且被上传到YouTube,标题为“tow chinese boys:i want it that way”,成为刚刚兴起的YouTube平台上的亚洲榜单第一,也是最古老的20个视频之一。

所谓恶搞,顾名思义,就是恶趣味+逻辑混乱地搞。

这类视频表达,不追随主流精神的言说秩序,不主张以正能量宣传为主要立场,也不追求意料、情理之内的逻辑惯性。而往往是以“灰色隐喻+不和谐叙事乃至直白脏口”的方式,来进行随心拼接。

因此,B站用户迅速领悟了鬼畜恶搞的“真谛”。最具代表性的初代创作者群体,也开始逐渐爆发。

2012年到2013年,UP主@A路人、@呀呀呀痒(现ID:痒局长)、@吃素的狮子和@伊丽莎白鼠,分别以其现象级的作品传播,在B站脱颖而出。

@A路人为人熟知,不是他仅有的25个鬼畜视频,而是他的翻唱鬼畜系列,比如英文版的《改革春风吹满地》就曾风靡B站;

@痒局长更注重调音,可以说是用“金克拉”素材唱遍了当年的流行歌曲,并让这一经典元素重获第二春。

“南逸峰,北大力”中的梁逸峰朗诵素材,则让@吃素的狮子的《红日》作品登上全站第一;

@伊丽莎白鼠,可能是很多非鬼畜粉都眼熟的一个UP主,也是四人中至今仍在坚持做鬼畜的UP主。

其9年来,仅凭借不到80部鬼畜作品,就获得了近650万粉丝,约5亿的播放量。全站历史播放前十的视频里,他曾一人独占两席。

而他成功的诀窍,就是以轻松有趣的鬼畜调教为主,用填词去娱乐观众,这使得其作品更为搞笑而大众。

2014年,四人组建“四大欠王”,成为B站鬼畜史上至今最耀眼的创作者团体的记忆标签。

不过,高山之下,流水方激。

像@肥鱼等一些技术类UP主由于更新缓慢、退站及内容不够大众化等原因,逐渐被人遗忘,也让鬼畜的技术路线,变得不再重要。

同时,在2015年鬼畜大火之后,分区导致的圈内冲突、审核压力以及嗅着流量来的大量圈外创作者,让这一小众文化圈子,开始出现在公众目光中,接受形形色色的“检阅和审视”。

这个节点,也是以电竞游戏圈为主的网络主播,乘势而起的时刻。

主播、骚话、表演、恶搞、引流,所有的元素杂糅在一起,都导向两个字——“鬼畜”。

其中,@起小点是大腿制作的《全英雄联盟最骚的骚猪》,不仅传遍B站,也走向了各大电竞主播直播间。

从此,在B站做主播鬼畜,在主播间看B站鬼畜,成为了互相引流的完美闭环。

于是,鬼畜的素材不再局限于创作者的筛选,而更倾向于流量趋势和用户多元化需求的双重决定。

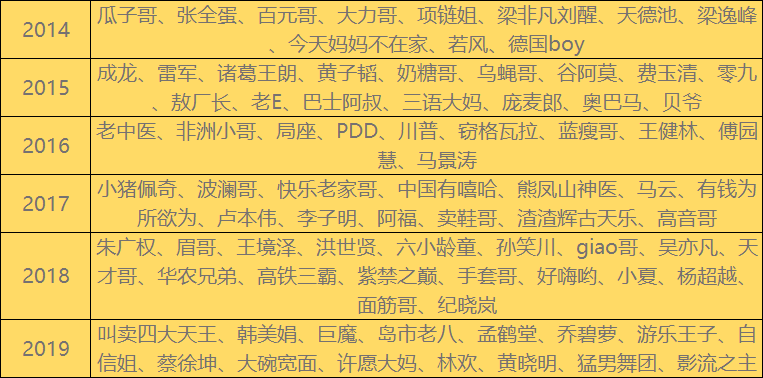

一些资深鬼畜粉丝认为,“鬼畜素材开发”在2016年,彻底成为群体性意识和跟风行为。电竞主播、互联网广告主及娱乐明星,纷纷进驻鬼畜区。

在一哄而上之中,难免出现抄袭填词,标题党泛滥等现象。

且无论是热门主播、热门UP主,还是热门游戏、热门电视剧、热门综艺、热门动画,只要具有潜在的流量效应,就会被当作搞笑素材消费,鬼畜只是一种“幌子”,而非技术限制。

因此,从单纯的音MAD形式到鬼畜恶搞,再到搞笑视频,鬼畜技术和形式要素的重要性越来越不重要,深入人心的作品也越来越少。

带动流量、吸引受众的自媒体化,则成为核心性的创作导向。

但潮水,听不到”鬼畜日衰“的慨叹,依然奔涌向前。

2017年之后,随着B站逐渐出圈,其对内容的大众化运营愈加重视;2018年3月末,B站于美国纳斯达克上市,同步开启激励计划,并在2019年宣称用户月活首次破亿。

这让B站对内容的合规化审核、引导和商业化运营,更为迫切。

在此期间,B站删除大量不合规的鬼畜内容,引发部分老观众和创作者不满,造成鬼畜区流失严重。

另一方面,鬼畜区也涌入大批新人创作者,推动了以“搞笑剧情向”娱乐为主的低创剪辑盛行。

自此,B站基本上进入了以平台推送题材为主的“稳定更新”,和以大众创作者为主的“土味恶搞”的鬼畜梗时代。

反叛而生,娱乐至死

鬼畜是什么,可能很难定义。

但作为一种亚文化的变体,鬼畜的精神,无疑包含着年轻血液里暗黑色彩的叛逆感。

对于年轻人而言,他们总是要制造属于自己的时代语言。90后是非主流,00后则是鬼畜。

是的,在短视频时代,不仅仅文本符号是一种语言。视频和音频本身,也是一种表达。

Z世代们不再需要用难懂的火星文,去排斥其他群体的介入。他们只需要借助看起来毫不正经且表现混乱的“鬼畜画面和节奏音效”,就可以达成目的。

年轻人之所以喜欢中老年人看不懂、不中意的抽象文化,是因为这里可以成为不被凝视、从而自由发挥和无拘束表达的集体地带。

年轻人的愉悦、年轻人的玩梗、年轻人的言语,都让年轻人找到“作为年轻人”的独属感觉,而不是被定义、被殷殷嘱托的“后浪”代表。

但鬼畜,也在反向塑造着年轻人。

尼尔·波兹曼在《娱乐至死》一书提到,我们对语言的了解使我们知道,语言结构的差异会导致所谓“世界观”的不同。

人们怎样看待时间和空间,怎样理解事物和过程,都会受到语言中的语法特征的重要影响。

他认为现代主义,是实体的大工业生产的语言结构产物。印刷机不仅是一种机器,更是一种书写带来的知觉革命:眼睛代替耳朵,成为语言加工的器官。

后现代主义,则是文化工业的符号生产模板化后的结果,比如千篇一律的抖音BGM。

借助算法下的短视频,耳朵和眼睛达成了新的感知权力共谋。它们就像两个派别,互相制约又互相妥协;它们排除某种类型的内容,然后更不可避免地选择成为另一种一类型的受众。

文字的自我诉说,是隐藏的、无形的,需要阅读者对于文字和逻辑的细腻把握与深刻体会,才能够完成良好的阅读理解。

因此,大部分营销类文字,恨不得把文字做成最简易、最通俗的直白短句,来遏制阅读者必要的思考。

但至少,文字的消化,还需要阅读者一定的主动性沉浸。视频媒介,则是彻底的不为人掌控。

当观看者的思维停止流动时,视频依然在渲染和自我表述,构成一种无主体性的主体陪伴。

这意味着,观看者不需要再思考,你只需要“听说”,即听视频来说。

于是,在鬼畜的从文本到视频的媒介变化中,有意思的事实发生了:荒诞变得平常,反叛变得戏谑,严肃变得娱乐。

这一切,无疑是鬼畜从小众亚文化走向大众化开始的。

杰姆逊在《后现代主义与文化理论》一书中,悲观地论述:“大众文化是一种宰制性文化,是一个被商业意识形态操纵的堕落风景。”

他认为,大众文化的重要特征是重复,它极少能给受众带来经验更新的内容与形式。人们沉浸在对“新”的追逐之中,不断地抛弃未曾损坏的物品,而购买“新型”产品。

比如购买书籍后并不能反复阅读与揣摩,而是草草地阅读了事,或者仅仅是为了炫耀。

文化成了商品,在市场上被叫卖,并遵循市场逻辑,流通的越快越好。

于是人们不断更换手头的书籍,这让我们在文化商品充斥的市场里,却遭遇到了精神危机。每个人离自我的内心和精神世界愈发遥远,处于一种烦躁和不安之中。

文化如同快餐,快餐盒被一次性消费扔进了垃圾桶,快餐被匆忙吃下而导致消化不良。

就像短视频网红,走了一茬又来一茬;就像鬼畜,它号称要解构流行文化,却变为了流行文化本身。

年轻人,却又十分需要这种快餐式文化的填补。

对于移动互联网时代的年轻人来说,他们不渴望社交,但渴望交互。不追求热闹,但需要社群的共同体,来掩盖自身的碎片化存在。

福柯在《疯癫与文明》中吐槽,人依恋自身,以致以谬误为真理,以谎言为真实,以暴力和丑陋为正义和美。

“这个人比猴子还丑陋,却自以为如海神般英俊;那个人用圆规画出三条线,便自以为是欧几里德;第三个人自以为有美妙的歌喉,其实他在七弦琴前像个傻瓜,他的声音就像公鸡在啄母鸡。”

是的,这种自恋精神如果过于坦白,就让年轻人像一个愚蠢的疯癫者一样,遭受被所有人耻笑的风险。

于是,一种对于公共语境里的被自恋崇拜包围的,比如广告、影视、娱乐明星等“主流文化”的恶趣味和反叛的群体无意识,出现了。

年轻人荷尔蒙驱动的叛逆意趣,和社群压力之下反符码化的原始本能的精神潜意识流动,构成了自由主义式的娱乐化嬉皮士运动。

就像孩童,有意无意地对成年人递来的玩具,摧毁再拼装一样。主流叙事的讽刺、言说秩序的拆散、展现形式的疯癫,在鬼畜中集体上演。

同时,鬼畜的出现,让碎片化的视频材料,映射了观看者碎片化的自我。

在鬼畜的过程中,原子化的宅居者们,感受到了碎片化对象,重新被规整和构设的现象流动。这种精神反馈抚慰了自我碎片化的不安,展现了自身自恋意识的可能性,并激活了进入共同体的激动。

而打破权威,也由此并非鬼畜的本质。鬼畜背后的真相,实际上成为以“打破他者自恋”为目的的,一种“无意义自恋氛围创建”的青年群体共谋。

所以,我们才会看到,鬼畜逐渐成为了“建立被取笑对象”的狂欢。

如果说物质消费,让中年人收获证明自身存在感强烈度的配套符号。

以鬼畜为代表的文化消费,则让尚无社会地位的年轻人感到,自身成为了“主人公”:既是被娱乐、被关注和被服务的对象,也是有选择、有声音和有腔调的个体。

但不幸的是,年轻人始终定居在一个消费主义的社会结构中。

流量和平台试图夺取这种文化的主导权,以使其更符合商业利益和监管刚性。也就是更加娱乐化和主流化,而非一味地、无目的地任意解构权威和展现叛逆。

有B站前员工在受访时称:“你观察一下近期流行的鬼畜梗,从开始的诸葛丞相、金坷垃到印尼电信、马保国再到二仙桥、山东菏泽曹县、华强买瓜、穿山甲,每个梗的流行时间都在1~2个月间。超过这个时间,梗可能会失去创作动力和灵感。此外,马保国这样被官方媒体定性的不良价值取向,平台方也会以停止上首页、取消推送等手段加以规制,并很快代替以新的梗。”

“确保‘梗’不断的根源动力,在于它能带来巨大流量。”

可以看到,鬼畜由无意义被赋予意义,意义又被作为商业和流量渗透的工具。

最终,以解构为内核的鬼畜,反而成为了一种赤裸裸的自我讽刺。因为它早已被纳入市场结构的范畴,承担着投喂年轻人娱乐消费需求的角色。

换言之,B站的鬼畜内容与抖音、快手的土味视频,已经没有了本质区别。

鬼畜,不过是沦为内容工业化流水线上,一种另类的产品型态罢了。

这就使得,年轻人在鬼畜娱乐中,实质上处于一种潜在的、流动的矛盾状态:既无法尽情地发泄其叛逆的、朴素的颠覆性精神,也无法实现心灵的舒畅和内在自我的安定。

反之,他们一边嘲笑综艺文化的消费主义符号,一边陷入另一种同质化但形式差异极大的内容快餐的消费主义中去。

毕竟,充满后现代风格的鬼畜文化,只能在表面上被称之为“解构”:它既是在解构权威,也是对于权威解构的解构。

复杂的说,符号的解码过程,就是符号的再符号化。就像文件,在解压缩后的型态并非底层代码,而是一种新的通用性的文件编码。

简单的说,对沉浸于鬼畜消费的用户而言,如果一个教授的讲解里,没有用梗或者造梗的能力,就不会受到格外的欢迎。比如罗翔的鬼畜以及“张三梗”,可能比他的课程更受追捧。

写在最后

米歇尔·福柯在《疯癫与文明》中说:“灵魂如同一叶小舟,被遗弃在浩瀚无际的欲望之海上,忧虑和无知的不毛之地,知识的海市蜃楼中或无理性的世界中。”

这是一个娱乐的时代,一切公众话语都日渐以娱乐的方式出现,并成为一种文化精神。

文化,则在欲望的放任中被套上枷锁。对于B站年轻人而言,戒掉鬼畜逐渐变得像白领戒掉奶茶、老铁戒掉快手、小学生戒掉王者荣耀一样,面目可憎。

正如精神分析学者指出的,我们每个人都会筑起自己的空中楼阁,但我们想要住在里面,问题就出现了。

从而,我们将毁于我们热爱的东西,我们也将毁掉我们热爱的东西。

固然,在主流化过程中,鬼畜包含的一些糟粕被淘汰。但支撑“鬼畜之所以为鬼畜”的地基,也在塌陷。

以前,人们说B站是“一站两区”,即鬼畜区和鬼畜素材区。

现在,鬼畜区只是B站排名靠后的数十个分区之一。甚至在B站官方的内容生态报告里,2015年的鬼畜崛起事件,也被隐藏。

毕竟文化公益,并不符合市场经济规律。因此,文化必然在其被赋予了一定的商业价值时,才会具有存续的活力。

但这种交易,有其代价。

“人类无声无息地成为娱乐的附庸,毫无怨言,甚至心甘情愿。其结果是,我们成了一个娱乐至死的物种。”

本文来自微信公众号 “三节课”(ID:sanjieke01),作者:游人,编辑:游人 ,36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

-

46

46

2018年微服务将疯狂至死 18-01-16...

-

60

60

-

7

7

《娱乐至死》笔记 谢益辉 / 2018-04-12 去年五月初我接触到尼尔·波兹曼的《娱乐至死》,五月底读完。这本书在我过去这一年的日志里提起过几次,是去年对我影响最大...

-

11

11

越过山丘,至死方休,即便无人等候 创业 • Jul 4, 2021 • 7...

-

11

11

娱乐至死:别让短视频成为“认知退化剂” 陈辞令 • 2021-08-30 19:30:08 来源:陈辞令 E2536G...

-

7

7

-

4

4

三星李在镕:至死仍是“太子” - 精选 - 商界网 | 商界APP-专注于商人-企业以及商业思维三星李在镕:至死仍是“太子” 周慧娴 2021-09-08 14...

-

3

3

动手好奇反叛的Hacker精神 浏览:1322次 出处信息 这两天正好赶上给办公室新的WIFI的SSID命名。我建议网络...

-

6

6

脏话的禁忌、反叛与争夺:从诗人余秀华“反杠精指南”说起 Original...

-

3

3

短视频当真就娱乐至死么 – 扯氮集 人类关于媒介形式使用的评价,这数千年历史下来,回头看总觉一种很奇怪的可乐感。 古希腊先贤苏格拉底是很看不上文字的。在他看来,文字是脱离情境的存...

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK