生鲜救不了无印良品

source link: https://www.niaogebiji.com/article-83852-1.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

双十一结束一段时间了,回过头看,品牌的热闹不只在线上,线下也造出了些许声响。

无印良品在今年双11期间,于上海虹口区瑞虹天地推出了国内首家生鲜复合店,总面积达到4130平方米。不同于传统的无印良品门店,这家新店面其实是由无印良品和京东旗下七鲜超市组合而成,后者主要负责售卖蔬菜水果肉类等生鲜。

至于价格,京东七鲜的负责人说到:「生鲜品比其他的生鲜超市价格相对高一些,因为有很多附加值包含其中,例如可以将鱼切片等。」

无印良品生鲜店开业当天,就引来许多消费者争相打卡,人们还将逛店的体验分享至各大社交平台,形成了一波热烈的出圈势能。

实际上,这不是无印良品第一次和菜场产生关联了。

「无印良品+生鲜」起于日本的品牌延伸

无印良品的品牌和生鲜挂钩,最早可以追溯至2017年7月。彼时,无印良品首个菜市场在东京有乐町店正式开业,该店成为以蔬菜水果为主题的大型旗舰店。

店内以小菜市场的形式,出售蔬果等基本食材,不拘泥于产品的形状与尺寸,只要求品质良好、风味正宗。商品上还附有符合季节时宜的食用方式,帮助消费者选择最合适的烹饪方式。

周围摆放着的各种农耕工具,以及商品上标示出的生产者想法,能触发人们对生产者及生产过程的想象,从而通过食物形成某种有趣的连接。

到了2018年3月,无印良品进一步在大阪推出了号称全球最大的精品菜市场,面积达到4300平方米,主打高端食材的销售,意在帮助无印良品提高品牌形象。

这是第一家以「食」为主题的门店,突出展示蔬菜、鲜鱼、肉食等高价生鲜,现场工作人员会向顾客介绍应季食材和烹制方法。附近还有带烹饪区的美食广场,在视觉设计上和朴素的卖场区隔开来。

从进入生鲜的路径来看,无印良品无疑是比较稳健的。此前在2017、2018两年开了两家店,直到3年后的现在,才在中国开出第一家生鲜店,可以说是谨小慎微了。

无印良品之所以进入生鲜,其中的考量之一应该是产品。

原本无印良品专注于服饰,渐渐拓展到了生活用品,乃至于开始售卖零食。无印良品在人们的认知中不再是一个服饰品牌,而更像是一个生活的杂货铺。那么再进一步,涉足生鲜对无印良品来说没有那么突兀了。

从营销来看,无印良品跨界推出菜场,确实是一个自带流量的动作。

无印良品此前都是简约素雅的模样,而生鲜菜场给人的印象却是嘈杂喧闹,这种阳春白雪和下里巴人的强烈对比,让无印良品实现了一定程度的出圈,在人声鼎沸的双十一中,收获了属于自己的目光。

再往深了说,推出生鲜复合店还可能和无印良品的困境有关。

早在2019年,无印良品的业绩就开始呈现颓势,财报显示2019年的营业净利润的降幅高达30%以上;2020年受疫情打击,营收更是直接减半,亏损数额达到了186亿日元。

与此同时,中国生鲜市场的规模巨大且依然逐年上升,数据显示将在2023年突破6万亿。这里或许就有无印良品的机会,而生鲜店的开业,就是品牌自救的一次新业态探索。

无印良品初试生鲜,或许只是过家家

在上海推出的生鲜复合店,可以看作无印良品在国内转型的第一步。然而在生鲜的赛道上,无印良品能行走多远,笔者认为应该要打一个大大的问号。

首先,生鲜复合店的消费者记住的不一定是无印良品。

无印良品此前专注的「生活用品」和如今跨界的「生鲜」,无论在品牌还是经营上,都有着不小的距离。或许是考虑到这一点,无印良品才选择和京东七鲜联手,把两个品牌拼配成一家复合店。这样的好处在于,能为自己的品牌赋予生鲜的元素,又能减少经营的压力。

然而这样的弊端也很明显,消费者会自动把「无印良品」和「京东七鲜」两个品牌区隔开,那么生鲜的顾客最终记住的,很可能是「京东七鲜」,而不是「无印良品」。

果真如此的话,无印良品跨界只能说是跨了个寂寞。

再看生鲜市场,最有价值的其实是「线上品牌」。

生鲜市场巨大规模中的机会,实际上很大程度上指的是线上。数据显示,电商平台在生鲜领域的渗透率仅仅为3%左右。

明白了这一点,就可以理解为什么各大互联网巨头,都在大力教育广大消费者习惯在网上购买蔬果鱼肉,减少到线下买菜的频次。同时也能推知,在生鲜领域要形成线上品牌的消费者认知,才是成功抓住了机会。

反观无印良品,生鲜店起于线下,线上仍未见到踪迹,更谈不上什么线上品牌了。

最后,生鲜领域的品牌竞争是无比激烈的。

在线下,有一直深耕线下的永辉超市,也有巨头撑腰的盒马鲜生,一众品牌早已经安营扎寨;线上的主角则是新兴的互联网品牌,如每日优鲜、叮咚买菜,乘着疫情促进线上购物的势头,这些生鲜领域的新品牌得以迅速发展壮大。

这些品牌的打法,需要疯狂的烧钱来支撑。以每日优鲜和叮咚买菜为例,两者在今年三季度分别亏损了近10亿元、20亿元,同比亏损幅度都是进一步扩大。

面对这样砸钱造品牌的狠角色,很难看出无印良品在生鲜领域能有什么大作为。

那么无印良品和生鲜的联系,或许无法深入,最终只能成为一次过家家而已。

无法自救的无印良品

实际上,生鲜领域的尝试对无印良品不是核心问题,最关键的是,无印良品的品牌基本盘已经显著动摇了。

最明显的地方在于产品。

曾经的无印良品,是高品质的代名词,产品设计美观,质量上乘。然而这种美好的品牌印象,渐渐被无印良品自己毁灭了。

无印良品的产品开始问题频发。比如2019年7月,北京市场监管局通报家具质量抽检结果,在11件不合格产品中有6件来自无印良品。主要问题是标识材质与实际不符,例如标识主要材质为胡桃木的客餐厅两用沙发椅,实际材质是胶合板;标识主要材质为白橡木的组合式木架,实际材质是纤维板。

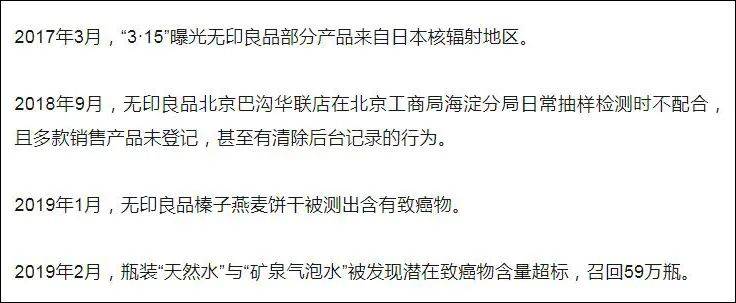

此事一出,大众哗然。更让人大跌眼镜的是,之前无印良品早已出现过多次质量问题。

产品是品牌的基础,作为标榜优质的品牌,无印良品在这个关键上反复犯错,那么遭到消费者的抛弃就是自然而然的结果了。

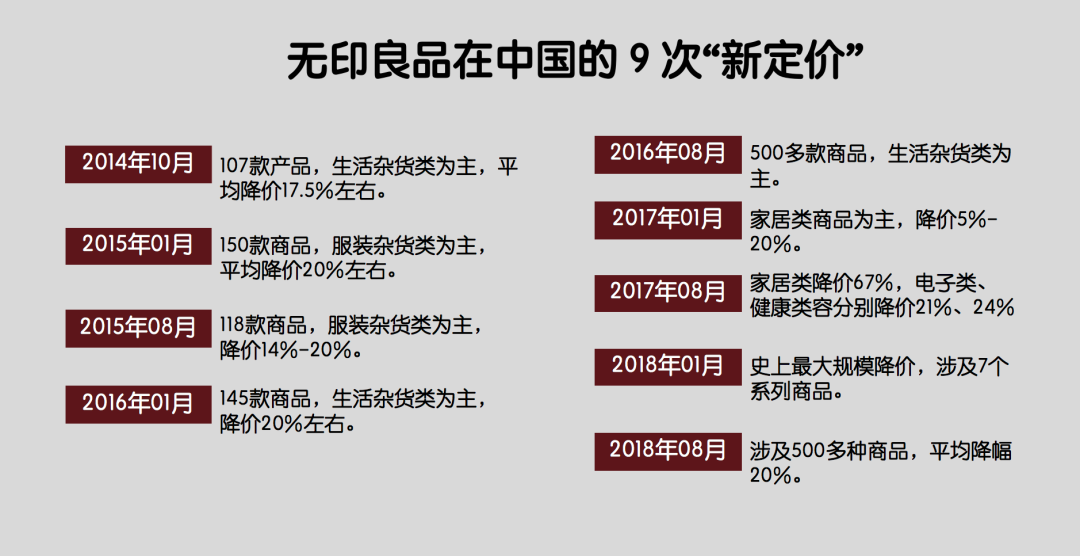

在营销上,无印良品让人印象最深的是「新定价」。

自2017年以来,无印良品的价格就开始下调,2018年在日本对2400种商品进行大规模降价,涉及40%的商品类别。而在中国,无印良品的降价更加频繁,比如2018年9月,无印良品在官方微博宣布,第九次「新定价」活动已经上线,涉及500余种商品,最高价格降幅40%。

而所谓「新定价」,无印良品官方给出的定义是「持续检视商品的开发及设计,对商品的价格进行重新审视」。

能把无奈降价说得这么清新脱俗,也只有无印良品了。这种文字游戏,可能并不讨好,反而给消费者一种不诚恳的感觉。

更关键的是,频繁地降价,已经说明无印良品的品牌力大不如前了。

无印良品原本有着独特的价值观——产品本位主义,既只做产品本身,不加任何非必须内容,做到极致简单。那么,品牌就能提供品质和百货店一样的产品,但是只卖70%的价格,做到「优质而平价」。

然而来到中国后,无印良品逐渐偏离了品牌的初衷。「优质」还在,而「平价」没有了。在国内,人们对无印良品的印象是一个轻奢的日本品牌。

没有了「物美价廉」,在某种程度上导致了无印良品只能在一二线城市徘徊,难以下沉至低线地区。

与此同时,无印良品的理念被国内的竞争对手贯彻得更为彻底。

最好的例子是网易严选,凭着「好的生活,没那么贵」的品牌口号,网易严选帮助消费者享受到和名牌一致的品质,却只需付出平民化的价格。而在线下,也有把性价比做到极致的名创优品,迅速打出了自己的品牌声名。

总的来说,纵然有外界的因素,但无印良品的自毁行为,才是品牌没落的根源。更有些伤感的是,这个陨落的趋势依然没有停止。

-END-

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK