刘擎:悬而未决

source link: https://www.huxiu.com/article/425072.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

刘擎:悬而未决

本文来自微信公众号:谷雨实验室-腾讯新闻(ID:guyulab),作者:张月, 编辑:糖槭,头图来自:视觉中国

《西方现代思想》的第20节课,刘擎开始讲德国哲学家汉娜·阿伦特。

他的声音温和稳定,有某种让人安心的力量。那节课的题目是“怎么才能不变成坏人”,阿伦特出生于德国一个犹太家庭,一生漂泊,二战前流亡至美国。她研究德国纳粹对犹太人屠杀的根源,在生命的最后几年,反复求索人类的“思考”和“善恶”之间的关系,然而,书还没有写完,她就因突发心脏病去世,留在打字机最后一张纸上的是一个孤零零的单词,Judging(判断)。

在刘擎看来,那个遗留的单词是理解这位哲人的重要线索。纳粹时期的德国诞生了新的法律和道德:为了种族利益,可以合法杀人。德国人陷入一个严苛的道德困境:遵纪守法就要作恶,行善则可能触犯法律。阿伦特希望回答的问题是:在这样的困境中,人应该如何做判断?

从结果来看,大部分人选了前者,那是风险最小的选择,因此才有了20世纪最惨烈的大屠杀。阿伦特说,“独立判断是艰难的选择”,这很难,但还是有人做到了,刘擎讲了一个例子,一个名叫安东·施密特的德国士兵,没有受过太好的教育,但他尽力帮犹太人逃亡,后来被纳粹逮捕,判处死刑。

审判时,律师为他辩护说,帮助犹太人是为了给国防军保存劳动力,但施密特否认了这个理由,他坦言自己帮助犹太人就是为了拯救他们的生命。临刑前,施密特给妻子写信,“亲爱的妻子……请原谅我,我只是作为一个人类来行事,我不想伤害别人。”

那节课的结尾,刘擎声音低沉,讲他对那个遗留的单词的理解,“阿伦特曾经说,‘就各种特殊情况做出判断而言,没有什么恒常的通行标准,也不存在什么确定无疑的规则’。我们只能在具体的情境中,冒着风险,真诚地去做出自己独立的判断,并为此承担责任。这是现代社会的公民格外艰巨的道德任务。”

脱不花漫无目的地走在路上,戴着耳机听完了这节课。她反复听了几遍,然后发现自己不知不觉走了很远。那是去年冬天,疫情之下,周围所有人的生活都陷入一种巨大的不确定性里,大家充满焦虑,没人知道明天要发生什么,但耳机里那个哲学家冷峻地告诉她,不确定性就是人恒常的处境。街上一个人都没有,冷风呼呼地刮着,但又仿佛四野俱寂,“你感觉自己身处洪流,好像变成了一个更大的东西的一部分。”

脱不花是得到App联合创始人兼CEO,她第一次见到刘擎是在一个热闹的饭局,席间都是上海滩知名的学者,她注意到,在这样一桌最为擅长高谈阔论的人当中,刘擎是那个话比较少的人。大部分时间他在专注地听别人说话,偶尔出现几分钟的冷场时,他会出来讲个好玩的段子。

刘擎58岁,相貌温厚,在华东师范大学教了将近20年的书,专注于一个对大众来说有些冷门的专业——政治哲学,是一个典型的“学院派”,身上有着和专业气质相符的沉静和温和。脱不花想邀请他来“得到”开一门线上课,给听众讲讲西方现代思想。

这门课程在去年疫情期间上线,围绕着“现代性”这个主题,刘擎一共选取了包括韦伯、伯林、尼采、萨特等19位20世纪重要思想家,讲解他们对于现代性带来的社会问题和个人精神危机,这也是刘擎自己学术研究中最关切的问题。

他最近意外收到了陈丹青的微信,对方刚听了这门课,大为赞赏。“有些哲学家,像尼采、萨特,以前也听木心讲过,当时还不太明白,现在有点明白了。”课程的编辑裘德是一个爱染头发的姑娘,也是刘擎的研究生,她说:“他(刘擎)是有那种能力,就是把一个东西让你更容易听懂。你知道一个人要把一个东西给另外一个人讲懂,他一定是自己非常懂才可以。”

结课那天晚上八点,刘擎收到裘德的微信,课程订阅量过了两万。相比起那些在得到动辄几十万的订阅课程,这不算是一个太耀眼的成绩,但刘擎还是高兴了一下。

2020年9月11日,刘擎在文景讲座上

彼时,疫情阴影下,网络上公共讨论的品质也让人忧心,充满了各种极端化的表达。他正好刷到清华大学副教授刘瑜的一条朋友圈:

“极端太有诱惑力了,它的确定性以及确定带来的自信,它的简单以及简单带来的省心,它的易辨识以及因为辨识度所迅速集结的情感群体,真是太有诱惑力了。从此不用在不同的观念之间颠沛流离,不用根据路况不断调整方向,不用经受自我怀疑的折磨,不用被渺小感经年累月地审判,这种人可能的确很幸福吧。”

裘德记得,刘擎跟她聊起过,这门课微不足道,但也许可以成为某种缓慢的变量,让听众通过成为更清醒的人,抵抗那种让人轻易获得确定感、简单、易辨识、幸福感的极端观念。脱不花记得,这门课有答疑环节,刘擎做得很认真,最高兴的时候是学员提出了一个好问题,一个50字的提问,刘擎会回答两三千字。最后,这门课仅答疑就有十几万字的篇幅。

刘擎的听众里还包括了主持人马东,他听完了课,决定邀请刘擎来参加《奇葩说》。这档在今年初播出的节目将刘擎推到了更大范围的公众面前。

奇葩说辩手陈铭记得第一次见到刘擎时的样子,那是一个安静的背影,没有人跟他说话,工作人员在后台给所有人戴麦克,声音噪杂,他上去跟刘擎打招呼,对方回头点了个头,“第一印象就是非常羞涩,并不是那种很容易把场子打开、很热情的人,应该还有一点被动的感觉。”陈铭说。他很担心这样的人能不能适应这个娱乐的、热闹的、充斥着剑拔弩张的场域。

出乎所有人意料的是,刘擎在此后成为了这档走过七年、略显疲态的综艺中最受关注的人物。华师大历史系教授许纪霖是刘擎多年的好友,在他看来,刘擎之所以“出圈”,是因为他和其他导师展现出了明显的差异,经济学家薛兆丰代表了一种现实主义的工具理性,蔡康永代表了贴近生活和大地的感性,而刘擎是从抽象的哲学精神世界中降下来,去俯瞰现实生活里那些具体的问题。他补上了这个节目长期以来缺乏的理论性视野。

刘擎成为《奇葩说》导师

陈铭对一期节目印象深刻,辩题是“30年后的自己给现在的自己写了一封信,要不要看?”刘擎的立场是不要看,他使用一个政治哲学的“主权”概念:“看了,会让你的人生进入到双主权时代。”“双主权是一个非常短的表达,但是他就把那种悖论感、挣扎感淋漓尽致地体现出来了,谁为你的人生作主呢?现在的你还是30年后的你?你在里面来回摇摆,无所适从,就三个字,击中所有矛盾的靶心。”陈铭说。

在陈铭印象里,引经据典、使用陌生概念、掉书袋都是奇葩说这个场域不受欢迎的表达,会给人一种高高在上的感觉,但刘擎始终没有留下这种印象,他觉得原因可能在于,即使掌握了那么多思想工具,但刘擎身上始终没有流露出知识的优越感和傲慢感。

“他知道没有什么是绝对正确的……所以他不会有高高在上的那种绝对压迫性,也不会有那种要誓死捍卫某种真理的东西,他往往是淡淡的、柔柔的,我讲给你听,我也愿意听听你相信的,他是一个包容的、尊重多元的人。”

尊重第一人称

说理常常蕴含暴力。如果参加过大观学术小组的研讨会,会充分领略这一点。

用小组发起人、外交学院教授施展的话来说,每次开会都是一个“互殴”的过程。小组的每一位都在自己的领域里小有所成,一位学者发完言,其他学者会从自己的学科角度指出他论证中的漏洞和盲区,“你会被怼得体无完肤,感觉没面子嘛,你就会拼命反抗,然后接下来你再去找下一个人报仇。”施展说。

刘擎加入大观的第一次发言就遭遇了这种“围殴”,他后来感慨:“从没见过以这种方式开会的。”施展记得,在被劈头盖脸“围殴”时,与大多数学者不同,刘擎很少与人发生意气之争,“他看上去总是慢条斯理的,不急也不恼,但是头脑思路极其清明,一层一层反驳你,把你对他的批评抽丝剥茧,说出你的问题在哪。”施展说。

华师大历史系教授唐小兵见过很多具备权威性人格的学者,“自以为是的、唯我独尊的,有人会自己把自己当领袖”,但刘擎在学术场合“有点像苏格拉底一样的,他不断地扮演一个质疑、追问的角色,澄清自己的立场,把学术议题往深的地方去推进。”

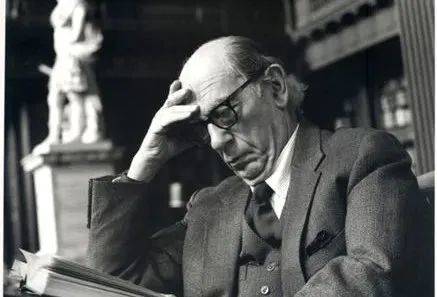

在很长的时间里,刘擎的办公室里都贴着一张英国哲学家伯林的黑白照片,他穿着西服,戴着黑框眼镜,以手支额,垂眼看书。

刘擎办公室里贴的伯林的照片

伯林是20世纪杰出的自由思想家之一,极富洞见地区分了消极自由和积极自由,提倡价值多元主义,认为应该以自由宽容的态度维护多元的价值追求。刘擎深受柏林影响,曾翻译过《以赛亚·伯林的遗产》,写过很多篇关于伯林的论文。

中国政法大学政治学教授李筠告诉我,他和刘擎是差不多20年前在一个学术研讨会上认识的,当时的李筠还是硕士生,刘擎在上海入职不久。他们在小宾馆的房间里抽着烟,聊伯林聊到了半夜,李筠觉得伯林写文章有些絮叨,云山雾罩,像是一桩桩让人迷惑的悬案,那天晚上刘擎帮他破了好几个“案子”,“你一听就知道他花了很长的时间去研究和理解伯林,”李筠说。他还记得,当那些破案线索获得认同时,刘擎的脸上神采飞扬。

伯林曾在《关于偏见的笔记》里写过,英国传统中最有价值的因素——或最有价值的因素之一,正是那种摆脱政治、种族与宗教狂热与偏执的相对的自由:与你不同情甚至根本不理解的人妥协,这是任何一个体面的社会必不可少的……过一种虽有所不同却完全是人性的,值得爱、尊敬或至少是好奇的生活,是可能的。

刘擎觉得伯林对他的影响在于:“我们要真正理解他人,要理解他的意愿和观点的来由,他的来由可能跟我们非常不一样,而且我们根本就不知道这个意愿有什么好处。他的看法也可能是错的,但是这不意味着这不是他真实的意愿,最终,你要尊重第一人称视角。”

裘德记得,在《西方现代思想》的答疑环节,曾有观点偏激的听众提了个不太善意的问题,另一位维护刘擎的听众和他吵了起来,刘擎看到了之后,认真地回复了两人,“他讲了他对这个讨论的看法,还回应了最开始那个人的质疑。他没有把他当成一个网络喷子,反而用一个非常温和又非常讲道理的方式答复了他。”

裘德告诉我,她原本是个有点急躁好辩的人,“不一定赢,但一定要显得我特别正确,”但是在读研和打磨课程期间,刘擎的一些做法还是潜移默化地影响到了她,“我现在在网上和人争论的时候,快速打字的时候就会想起来,要好好说话,无论在什么样的情况下,你都是可以好好说话的。”

刘擎觉得,认真对待反方立场,始终保持犹疑和不确定,也许是一个开明的学者内在的品质,“总是认为真理、真相、理论是一个试错的过程,有终极的真理也不是你一个凡人能把握的。就是我们总是保留可塑性,人是可错的。”

在《西方现代思想》结课时,他说了一句话,如果大家从这门课上只记住一句话,他希望那句话是,“人类因为理性而伟大,因为知道理性的局限而成熟。”

“那不是我喜欢的生活”

在奇葩说的第二期,刘擎遇到了一个意外状况。

那期录制时间很长,现场进入了疲惫状态,主持人马东为了调节气氛,请刘擎和薛兆丰打了一场表演赛,辩题是“学哲学,还是学经济学更容易找对象?”并且规定让他们都为对方学科辩护,刘擎的持方是,学经济学更容易找对象,薛兆丰则相反。

刘擎并没有多少准备,他以为那会是一个和薛兆丰变相夸赞对方学科的过程。但薛兆丰“心有城府”,他说:“为什么学哲学更容易找对象?学哲学让人看上去很博学......很容易为自己的行为开脱......学哲学的可以一事无成,而且于心无愧……”

刘擎愣了几秒钟,反应了过来,之后迅速调整了策略,“薛老师论证的不是学哲学更容易找对象,而是学哲学更容易当骗子......为什么学经济学的人的更容易找对象?他们把所有的事物看成是一个大市场,里面有成本、机会、收益,他咔咔画曲线,比如说薛老师追求三个对象,画三条曲线一比较,然后,嗯,got it”现场笑声、掌声和口哨声同时响起,那场对战后来成为成为奇葩说最精彩的场面之一。

刘擎后来告诉我,在那个瞬间,他感觉自己仿佛回到了更年轻的时候,二十啷当岁,站在舞台中央,充满激情与斗志地演讲,那个他和现在的他截然不同,那个他骄傲、强势、自以为是、“自以为正确”,“现在看到那个“我”,会觉得有点讨厌吧。”他说。

2018年5月25日,刘擎在华东师范大学涵芬楼参加 “我的1978”对谈

1978年,15岁的刘擎从青海考到上海华东纺织工学院,读化学工程专业。他成绩极好,父母对他的期待是成为一个工程师,为当时的社会理想实现四个现代化而奋斗,他也对此坚信不疑。

少年心怀远大的抱负,对技术进步和经济发展充满信心,这种信心有时近于傲慢,他会嘲讽文科的同学:“我们学的科学技术领域,几百年来获得了多么巨大的进步,简直就是日新月异啊。你们文科生在干什么呢?忙了2000多年,到现在还是在引用孔子、孟子、苏格拉底,亚里士多德,还是在研究那些老问题,不觉得丢人吗?”

然而,那种信心在某一个时刻出现了微小的裂缝。学校有一次请一位国外的历史学教授来讲课,刘擎现在已经不记得那位历史学教授的名字,但依然记得对方站在台上讲的内容:1900年元旦的时候,西方人很乐观,相信现代化的力量会带来光辉灿烂的前景。但没过几年,一战爆发,接着是二战,接着是核危机、冷战、经济危机、文化危机、个人的精神危机交错缠绕,那些危机到现在都还没有过去。

对于现代化的反思,是刘擎闻所未闻的问题。他甚至发觉自己并不明白现代化这个词的确切含义,“我就像是一条生活在水里的鱼,却从来没有反思过我生活的这片水。”他说。

自那之后,刘擎开始对人文社科领域产生兴趣。某种程度上,那是一个恰逢其会的转向,他赶上的是炽热的、充满理想主义的1980年代。那几年,他读了很多庞杂的书,看11卷本的莎士比亚,读托尔斯泰、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基,一个暑假读完了《约翰·克里斯朵夫》,图书馆不能借出的书,就站在那里一个下午看完。他不确定将来要做什么,于是尝试很多事情,写诗、写戏剧,演讲、做文艺评论,还写过小说(被退稿了),“在80年代我是一个很喜欢玩的人,有一种恐慌,深怕错过什么的恐慌,小时候就有这种害怕,他们一起去动物园怎么没带我,成年之后也是,学校里搞诗社、戏剧社,我什么都不想错过。”

1985年的刘擎

做得最好的也许是演讲。他梳着当时最流行的五五开发型,谈炙热的恋爱,把爱情写在诗里,手握一卷16开的杂志,站在舞台中心深情地朗诵。他从来不背稿子,现场发挥是他的强项,因为写过戏剧的关系,他总是能找到更有力量、更具煽动性的语言,慢慢的,他变成了上海演讲协会的“一哥”,协会的顾问之一是文学评论家、和钱钟书齐名的王元化,时任上海宣传部部长,老先生很喜欢他。

因为演讲才能和文艺天赋,刘擎渐渐有了名气,也有了一批“粉丝”。1983年10月,上海团市委组织“振兴中华演讲团”,刘擎去北京向团中央、清华大学、人民大学等汇报演讲。他结束演讲回到上海的第二天,《文汇报》的头版发表了一篇关于他的报道和评论员文章。他后来回忆说,当时感觉“生活在一种特别耀目的光环之中。”

“我在报纸上看到的好像不是自己。”刘擎说,他记得王元化先生有一次曾问过他,“你特别聪明,擅长旁征博引,但你引用的那些话,你准确理解了吗?”

那次巡演之后,刘擎对口若悬河滔滔不绝的演讲渐渐生出疏离,他并不确知自己未来要走一条什么样的路,但却模糊地明白,继续走下去,“不是我喜欢的生活”。

对刘擎来说,青年时代也许是一个确定性被逐渐瓦解的过程。他笃信的、为他博得名声的,都在某一个时刻逐渐淡出,让他从潮流中抽离出来,重新审视自己的生活。很多年后,他在《中国有多特殊》的自序里写道:“我们是谁?我们追求的理想生活图景究竟是什么?在新的地平线上,许多确定无疑“原本如此”的信念与感知,会遭遇到“为何如此”的疑问,或者“未必如此”的困惑,甚至“不必如此”的否定。”

“美国把你变成了一个乡下人”

今年三月,在一个名为“超越挫折与幻想”的讲座上,有一个女读者问刘擎,“我们要怎么面对这个变动不居的时代呢?”他低头想了几秒钟,说:“对于我来说,如果没有开启学术生涯的话,我会很慌张的。”

1991年,刘擎赴美,先后在马凯大学和明尼苏达大学获得政治学硕士和博士学位。之所以选择这个专业,是希望能回答自己当时真实的困惑:“要走现代化,但路上又有很多挫折,要怎么理解这一切?”

对一个聪明的“小天才”来说,在美国的求学一开始充满了挫败。他并不是对政治学一无所知,1980年代末,他结识了当时领风气之先的金观涛,后者主编的“走向未来”丛书翻译和引进了当时西方的新思潮,代表了中国思想界当时最前沿的思考。金观涛希望刘擎考自己的博士,总是给刘擎推荐书,借笔记给他看,他被当作金先生的弟子。“在国内我认为我自己很强,但是到了那(美国)完全是amateur,完全是票友。”刘擎说。

先是语言。最开始上课时,他只能听懂20%,他的好朋友张昭告诉他:“听不懂你就猜,猜着跟下去,不然,就只能放弃。”他用录音机录下来反复听,一年之后,他终于能听懂了大半的课程内容。

还有最基本的思维和写作方式。得益于80年代的滋养,他对一些“大问题”具有敏感性,也写得一手漂亮文章,修辞华丽,充满诗意,但到了美国,老师告诉他,学术文章不是这么写的,“它有一套学术标准,那个标准现在看来有一点死板,但是不管你谈的大问题、小问题,都要言之有据、言之有理,它的论证、证据、推论的过程特别重要。”

马华灵是刘擎2006年的研究生,这个长头发的年轻人和年轻时的刘擎很像,是典型的文艺青年,曾经的理想是当个作家。读研第二年,他写了一篇论文,题目是《现代性危机的两幅肖像:伯林与施特劳斯的世纪悬案》,他告诉我,在文中,他使用了大量的修辞,“炫耀性的文笔”,洋洋洒洒两万多字,然后发给了刘擎。几天之后,收到了回复,密密麻麻的红色批注,内容和它的颜色一样尖锐:

这些文字是在说什么?空穴来风,似是而非。完全没有实质性的问题的梳理、展开和解释,也没有对这个领域的研究有所回应,就大发议论并且抒情,这是很糟糕的蹩脚诗人的文风。由此,一个清楚的问题是,你的导言文字不合格。你需要训练如何写一篇论文的导言,如何introducing你的问题,你的论题。导言有各种写法,但这样的写法是戒除的。

你为什么如此沉迷于这类浮华轻佻的文字?为什么就不能做一篇踏踏实实的论文,比如“伯林与相对主义”,明确地界定论题的来由(包括施特劳斯的批评质疑),细致地处理相关的文献,展开充分的分析,然后给出自己的论点和论证?你是在正规大学受正规训练并且有志于学术生涯的研究生,不是什么“自由撰稿的二流文人”。这样的文风will lead you to nowhere! Come on, be professional!

马华灵记得,看到那些批注时,是人生里一个很特别的时刻,“当头棒喝,你被敲醒了,”他告诉我,“我一直沉迷于辞藻华丽的文字游戏,忽略了缜密论证的逻辑力量。我以为文字优美的作品就是优秀的作品,那一刻我才知道,论证严密的作品才是优秀的作品。”此后五年,他再也没有写过任何学术论文,直到彻底摒弃那种浮夸的文风。后来他走上了学术道路,成为华师大的青年教师,依然保存着那份带着批注的论文,偶尔会拿出来再看一下,还有没有再犯那些错误。

在美国马凯大学读硕士时,刘擎的老师詹姆斯·罗德之是一位专注而沉静的柏拉图学者。哲学注重说理,他告诉刘擎,说理有两种不同的方式,一种是律师型的,雄辩、强势,使用一切对自己有利的论据,漠视一切对自己不利的,唯一的目标就是要赢得论辩。另一种是苏格拉底式的,审慎、细致,严肃面对不同立场的论据,真诚辨析令人困惑的问题所在,最终是为了寻求智慧。罗德之告诫刘擎,真正的学人要提防沾染过多的律师话语习气。

2019年4月23日,刘擎在第五届思勉人文思想节

后来他回到国内,参与学术讨论时,常常有身处律师事务所的错觉,他会反复提醒自己不要如此。

刘擎在美国还经历了一个重要事件:马丁·路德·金抄袭,他见证了这个社会如何面对偶像的幻灭。开始在报上看到这个消息时,刘擎第一反应是不相信,那个民权运动领袖是英雄一般的人物,怎么会和抄袭联系在一起呢?他甚至怀疑这是美国右派对民权领袖的抹黑和污名化。

但他很快发现,抄袭本身是无可争议的事实,金的博士论文有2/3以上的篇幅来自抄袭,他的演讲和布道辞也几乎都有挪用的情况,甚至包括那篇最著名的《我有一个梦想》,最后一组极具感染力的排比句和黑人牧师阿奇博尔德·凯里1952年在共和党全国代表大会上的演讲高度雷同。

让美国人发生分裂和走向两极的并不是抄袭本身,而是如何面对一个伟人的污点,其中有人落井下石,也有人为用各种各样的理论为其作虚弱的辩护。在这两极中间,让刘擎印象最深刻的是代表美国知识界主流《美国历史学刊》发布的一组文章,包括了事实材料和抄袭的多角度阐释。

主编西伦在导言中写道:“金的抄袭是毋庸置疑的事实,媒体的关切主要是放在道德评价以及抄袭在多大程度上有损于金的历史地位和英雄形象。这种关切是正当的和可以理解的,但学者的工作应当走得更远,因为值得探索的问题还有很多:构成金抄袭的原因究竟是什么?如何就此探究金的心理和文化认同?他的抄袭在其个人生涯和政治事业中起到了哪些作用?”那组文章对这些问题作出了回应和探索。

刘擎很多年后都还记得这个事件,他认为那是非常值得称道的学人态度,他在一篇文章中写道:“面对令人困扰的事件,并不回避事实及伦理后果,不至于简单的道德臧否,而将事件转换为历史与文化以及自我反思的契机。即使存在纷争,整个知识界也不会因为一个意外的丑闻而堕入丧失理性、是非不清的混乱,也不会陷入谩骂攻击与恶性对立的分裂。这是一个有尊严的心智成熟的知识共同体的标志……如果没有这种清明与成熟,我们的道德判断永远会处在偶像崇拜与极度幻灭的分裂两极,会在无限赞美与恶意诽谤之间反复摇摆,但这不是对良知的考验,而是对心智的绑架。”

明尼苏达大学位于明尼阿波利斯,这座城市有着漫长的冬天,历史上只有七八月份不下雪。密西西比河穿过大学的中间,这段河流的两岸种满了加拿大枫,秋天的时候都是灿烂的红色。在这所大学读博士的时候,刘擎确认了自己能够以学术为业。

那是人生里最寂寞也最安静的时光。博士有很重的阅读任务,每周要看七八百页的书,写二三十页的作业,刘擎没有任何娱乐时间,像个清教徒一样苦修,明尼苏达大学有一个50米的游泳池,在这所学校读了七年的书,他从来没有去过。

最常待的地方是图书馆,他总能在每个图书馆找到一个特别合适的位置,隐蔽而舒适,在那儿看一天书,中午跑出来啃个三明治,看累了就趴在桌子上睡会儿觉。

“时间一点一点在走,你的书一开始大概一个小时只能看六七页,最后可以到三四十页,然后你有心得,那个时间是很慢的,你可以看到光阴的痕迹。”刘擎说。

他读韦伯、伯林、阿伦特……现实中有很多没有答案的问题,但那些伟大的思想帮他建了一个“小房子”,在那里,他阅读、思考、想问题,有一种仿佛feel at home的笃定感,“随便什么问题,你会发现有特别精彩的人给过富有启发的回答,不一定有定论,但你知道所有的问题都有办法去应对,不一定能解决,但现成的工具都在里面。这个过程中你感到你作为一个人在生活,不是作为一个动物。”

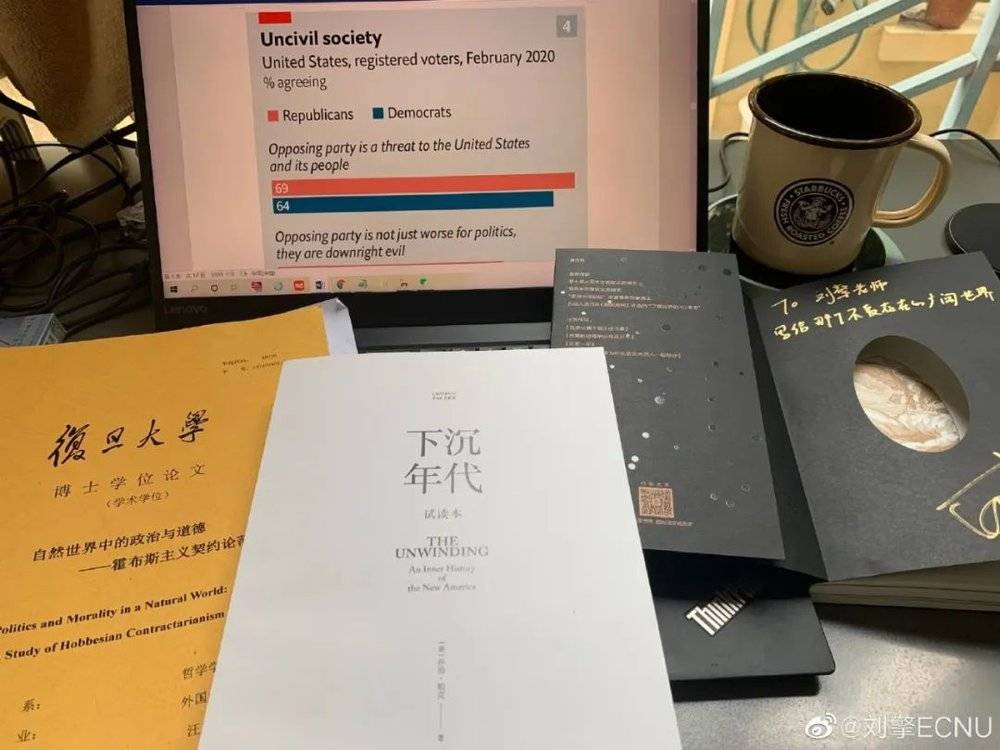

刘擎的日常阅读与思考 ©微博@刘擎ECNU

那个年轻时的自己在这个过程中被掩埋了,他变得沉静内向,像是换了一个人,“以前小时候我会觉得你得有一个很稳定的价值体系,这个体系里面遇到的问题都有比较明确的回答,你才能很好的生活,现在我知道这是错误的方式。既不可行,也不可欲。你的生活其实是在套那个公式,但生活它是特别复杂,复杂到你没办法用这样一套原理来把握的。”

2003年,刘擎回上海教书,许纪霖来接他,看他半天,开了一句玩笑,“美国把你变成了一个乡下人。”

时代的印记

此后很长的时间里,那个“小房子”都是刘擎的掩体,《奇葩说》将它拆掉了,让他更充分地暴露在公共视野中。

刘擎接受了几十个采访,出现在更多的演讲和对谈的场合,谈论最多的是人生意义的话题,为人们生活中极为具体的困惑答疑:要不要辞职?要不要分手?生活里太丧怎么办?职场人要如何面对内卷的大潮?

“今天刘擎是以人生导师的形象出现的,并不是以一个谈论宏大问题的学者形象出现的。”许纪霖说。

但对他来说,那也许是目前唯一可行的方式,“从日常的生活当中生发到一些更具有公共性的话题。这就是让人从思考自己来思考这个社会,包括公平、正义、宽容这些问题。

在许纪霖看来,无论是得到还是奇葩说,刘擎做的是一件事情:降维启蒙,“学院里的学者用的是一套语言,但在大众那个场域里面你必须用大众能够接受的方式和语言来说话,实现降维启蒙。”

刘擎最受关注的言论来自于在《奇葩说》讨论996工作制的时候,他说,人是应该作为目的的存在,而不仅仅是作为发展的工具。那个观点来自于康德,奠定了其伦理学的基础,在许纪霖看来,那本应该是一种常识,却被很多人视为振聋发聩的新知,“今天一些人之所以为人、社会之所以社会的一些底线价值观都被淡漠了,但是很好的是,刘擎借这个舞台和这个空间说出来了。

但在此之外,刘擎始终萦绕着一种悲凉感。有一次录完《奇葩说》,他晚上回去看一个博士生的论文,内容是某位思想家面临的论争。他一读就知道作者花费了很多心血,内容很吸引他,但在某个瞬间,刘擎突然产生一种怀疑,“我现在发现这个社会主要关怀的事情不是这些,学界里面有一些人做了很好的工作,但他们很难引起公众的关注,或者真正对社会造成影响。”

他对我解释政治哲学基本的研究思路,思想家们研究自由、平等、公平、正义……为一个好的社会建立规范性原则,然后以此来构建社会制度,推动公共政策,“但公共政策从来不是这么制定的,它从来没有这样影响过公共政策的制定,也没有影响到所谓的文化趋势,你就会有个what a waste的感觉。”

他感觉自己处在某种悬而未决的困惑状态,既不能肯定,也不能否定,“我疑惑这个(政治哲学和现实的)相关性哪里,除了我们对自己训练自己的思维、做一个智力体操。”他想起很多年前美国哲学家理查德·罗蒂生前来中国访问,说过一句话:“哲学有一种日益增长的无关紧要性,increasing irrelevance。”当时的刘擎并不太明白这句话,直至此刻。

他一直想写一本“扔在桌上砸一个坑”的专著,中国人民大学哲学教授周濂记得,他们前些年在香港一起吃完饭,在香港中文大学的半山腰散步,刘擎用手拍着一棵热带树的树干,兴奋地说:“我要出一本专著。”他设想着打通从身体政治到国际政治的理论框架,给这个思路命名为“广义政治学”。

很多年后,那本专著还没有写出来。他有时候想:“写出来又能怎么样呢?”他不确定自己是不是在做一件徒劳的事情。

有时候会有惭愧的感觉,曾有很多杰出人物帮助过他、启迪过他,但他不知道现在的自己有没有辜负那些命运的眷顾,“要怎么才算不辜负呢?”我问,他看着桌子上的杯子,缓慢地说,“最现实的是你做出一个很好的研究,写出一本很好的专著。再远一些,你如果可以改变一些公共讨论的一些方式,做出更显著的贡献来推动社会发展,但这是完全可遇不可求的。我相信我现在做的事情也在往这个方向走,但是太微不足道了,太trivial,太间接了。”

2018年8月14日,刘擎在萨特波伏娃之墓

许纪霖记得,在刘擎赴美读书之前,大家曾有过一个聚会,争论知识分子应该走米兰·昆德拉还是哈维尔的道路,这两位都是捷克的知识分子,深受存在主义的影响,不同的是,前者更强调人生的荒谬和虚无,提倡一种置身事外的超脱态度,后者则更注重人在社会中的责任,呼吁知识分子勇敢介入现实。

许纪霖记得,当时刘擎更加赞同昆德拉的选择。今年四月,我和他在再次聊起这个话题。他的想法发生了变化,他说做昆德拉是更容易的,而后者选择了更艰难、更了不起的道路,“昆德拉在理论上看上去很fancy,让他自己变得又抽离、又安全、又漂亮。但是他其实是避重就轻的。”

刘擎清楚媒体对自己的热衷并非因为其学者的身份:“我只是做了一点点公众教育,作为学者,我还没有作出第一流的工作,有真正优秀的学者和知识分子在那里,但很少有人去关心。而一个人可能走了更容易的路、甚至避重就轻的人,却被放大了。”

他坐在我对面,看着眼前的桌子,说:“我接受了现在这种名望、带来的好处,但是你在夜深人静的时候就是会想到这一点。这是这个时代特有的印记。你如果忘记这个或者假装没看见它,就是一个耻辱的印记,但是你记住这个印记,它可能就不再是耻辱,很多年后,当你回顾这一代知识分子的时候,在2020年代的时候,是有人想过、问过这种问题的。”

回到“小房子”

这学期给硕士研究生开的第三节课,刘擎继续讲汉娜·阿伦特。

教室里有些昏暗,厚厚的窗帘遮住了窗外的大树,一张长桌前围坐着十几个华东师范大学政治学系的研究生。长桌旁边的几张小圆桌也坐满了人,那是来蹭课的学生。

他喜欢给学生上课,每次上课都可以再重新读书。没有PPT,也没有固定教材,他拿着一支麦克风,开始剖析阿伦特的名著《人的境况》,“大家知道自然世界是无生无死的,但人必须面对死亡……为什么人终有一死会成为一个问题呢?因为你会想,我死了,大自然依然存在,太阳照样升起,死亡对我个体而言是一个如此重大的决定性的事件,但大自然竟然不为所动,这里有一种很深刻的荒谬感、一种虚无感,就是我是无关紧要的存在,一种徒劳无益的存在,那‘我’的意义在哪里?”

读阿伦特原文的时候,刘擎得坐着,戴上老花镜看电脑,但讲到关键处,他会摘掉眼镜站起来,“在阿伦特看来,人能超越这种荒谬感的方式是行动,人只有在行动中才是自由的,行动就是言语、思考激发出来的展现自己的东西。人只有在这个过程中,才能不断地彰显唯独属于人的那些品质,唯其如此,我们这些终有一死的人才可能具有存在意义上的不朽。”

在那堂课的末尾,他提到阿伦特的传记《爱这个世界》,摩挲着手里的麦克风,缓缓地说:“大家想想,如此渺小的人,在神之下,我们那么像动物,但是我们就有超越动物的一面,然后会有这么多生机勃勃的、精彩的事情被人类造就出来了,我们有苦难、有灾难,这个世界仍然是值得爱的,这是阿伦特她特别内心的情怀的一面。”

那些伟大的思想总能给予安慰。刘擎的白天变得愈发忙碌,只有晚上才有一点安静的看书和写作时间。2003年开始,刘擎每年都写《西方思想年度述评》,已经写了17年,每年盘点当年西方思想界的热点话题,堪称国内学界和媒体圈的“大餐”。但刘擎把这个工作称作“学术民工”,是个力气活儿,阅读大量的文献,然后从中进行筛选。最近密集的采访和活动让他的心脏感觉很不舒服,他有心血管阻塞,他想,也许这个“学术民工”也当不了几年了,再坚持个一两年,也许就得把这个工作交给更年轻的学人。

2020年是极其难下笔的一年,往年看二三百篇文章,今年看了四百多篇,裘德记得,刘擎跟她说:“我去了《奇葩说》,就更要把这个写好,不然人家就会说你看刘擎不务正业吧,去上电视了就不好好写文章了。”

2018年11月27,刘擎在华东师范大学出版社参加年度好书评选

去年国内的一个热点话题是美国大选及之后的动荡骚乱,刘擎想表达的是,美国的民主从来就没有许多人想象的那么好,如今遭遇了政治危机,但也没有走向崩溃。从结果来看,它守住了一个很低的底线,“所有的争论没有破坏对法治程序本身的尊重,即使是特朗普的支持者他们挑战的是选举的结果,他没有挑战选举程序本身。”

但这个观点要怎么表达,他卡了很久,希望传达一个有力的、具有智识深度的观点。

在三月的一个晚上,他突然想起了林肯早年的一个演讲,他相信美国政治制度的危险“必定发端于我们内部”,对于应当如何防御危险,林肯的回答是“捍卫宪法和法律”,他呼吁让法律成为这个民族的政治宗教,从这处展开逻辑,刘擎开始阐释自己的观点。

他平时写作和看书的地点在阳台上,一张窄长的桌子,对着窗外两棵不知名的树。那天他对着那两棵树写到了凌晨四点,然后怀着某种幸福感睡觉了。

回到“小房子”,是件让人感到踏实和幸福的事情,“你长期的探索一个问题,有的时候经过特别绝望黑暗的时刻,最后你走通了,写出一个东西,那种幸福感是无与伦比的。它不仅是喜悦,它带给你意义感。这是一个好的事情,是高贵的事情,是值得尊重的事情。”

媒体人李宗陶和刘擎认识多年,她曾经想问刘擎,以他的智识能力,为什么要做这个看似“笨笨的”工作。但她后来没问,“其实每一部年度述评的分量跟撰写者所下的笨功夫相当,而且这分量在今天越来越重。”

她记得,刘擎跟她说过,其实很想要做回学生。他告诉我,老师、学者、学生,那么多重身份中,他做得最好、最快乐的,还是学生。哲学家陈嘉映这学期在华师大开了一门哲学课,讲解“感知与理知”,前一天晚上写《西方思想述评》写到凌晨,刘擎第二天还是背着黑色双肩包去了陈嘉映的课上,他坐在第二排,戴上老花镜,做笔记,下课前陈嘉映问学生们有没有想问的,刘擎摘下眼镜,举了手。

(感谢童世骏老师、吴冠军老师、光磊老师、孙奕丹同学、张筱琦同学对本文提供的帮助,实习生王雅淇对本文亦有贡献。)

版权声明:腾讯新闻出品内容,未经授权,不得复制和转载,否则将追究法律责任。

本文来自微信公众号:谷雨实验室-腾讯新闻(ID:guyulab),作者:张月,文中图片均由受访者授权使用。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK