当社会 GAI 变成社会主义 GAI

source link: https://www.huxiu.com/article/230512.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

2018-01-21 09:23

当社会 GAI 变成社会主义 GAI

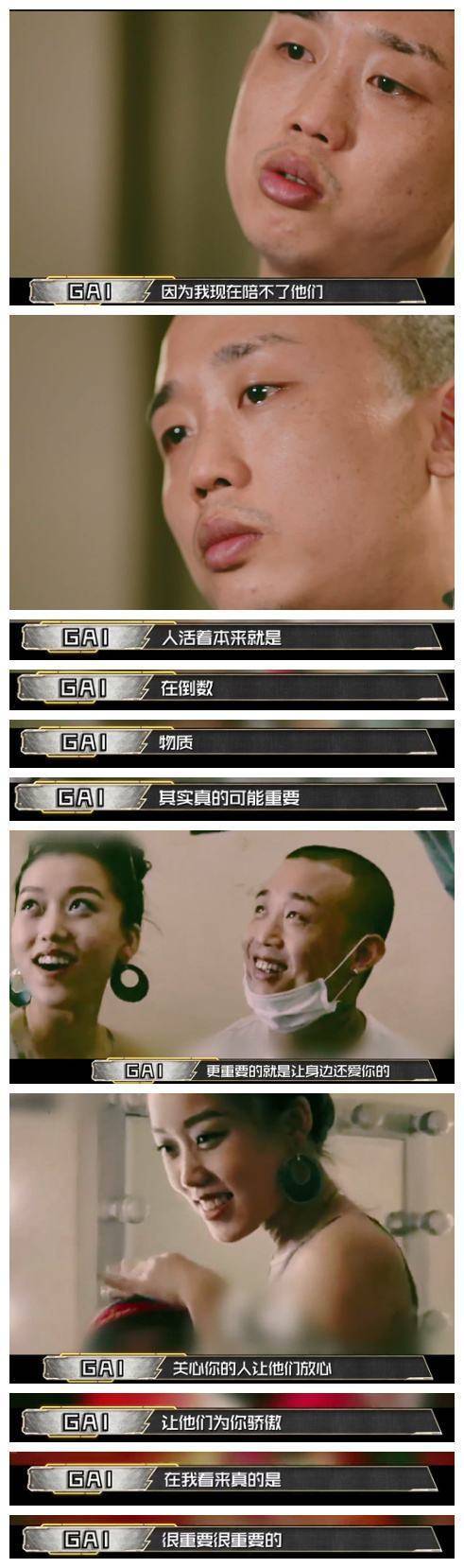

嘻哈歌手GAI来自四川内江小镇,是城乡结合部的一名小镇青年。

在《中国有嘻哈》获得冠军爆红后,他在接受采访中不止一次提到,他只不过是个平凡人,“想要有一个家”,期望自己身上有传奇的故事,希望成为父母的骄傲,计划2018年和女友完婚。

贫穷曾是困扰GAI许久的问题,为此,他曾得不到家人认可,要去自认为比较”low”的酒吧驻唱。2017年上了《中国有嘻哈》之后,他终于熬出头了。GAI在接受《GQ中国》采访时说到:“好不容易从地下爬上来,谁也不想再掉下去。”

接踵而来的,是GAI在音乐风格和发展的转变。他开始创作“红色”歌曲比如《Rainbow》、接受主流媒体的采访,甚至上了《我要上春晚》。相对于最初大家对他的“社会GAI”富有争议的人设认定,GAI在与制作人刘洲合作后,少了很多匪气,多了江湖气。最近他《歌手》中的《沧海一声笑》的实力演出,也是吸粉无数。

网友戏称,社会GAI终于变成了社会主义GAI。

亚文化:从主流文化的世界路过

以GAI为代表的众多嘻哈歌手,具有Keep it Real的地下气质,对于掌握话语权的互联网原住民来说,很新鲜:“哇,原来在精致的精英文化之外,还有这样的一群人。”

这群人可能是来自城乡结合部的小镇青年,深受嘻哈文化影响,通过网络综艺、社会化媒体等通道跃身走进主流视野。

亚文化早就不是什么新鲜话题,嘻哈歌手只不过是亚文化的又一波浪潮。

也许你已经听说过欧美的无赖青年、光头仔、摩登派、朋克、嬉皮士、雅皮士、摇滚的一代、迷惘的一代、垮掉的一代、烂掉的一代。

那些在年代上都略微遥远了。

那说点近的。我们中的大多数人正逐步经历着国内此起彼伏的亚文化浪潮,从知青文化、布尔乔亚小资格调,到令人眼花缭乱的网红现象(沉珂、木子美、芙蓉姐姐等等)、“走火入魔”的粉丝群体(玉米、凉粉、朝鹿等等)、恶搞文化、嘻哈浪潮,还有兴起的草根现象(快手等等),各种亚文化“你方唱罢我登场”。

这些亚文化之所以引起关注,最核心的原因在于互联网将人与人、人与信息、信息与信息之间的节点打散,重新构造连接。对于大量重构的连接后带来的问题,我觉得克莱•舍基做了很好的归纳:

每个人的能见度提高。换句话说,不管你做什么,都能够通过互联网的各种渠道被别人看到。你的思想、见解、观点甚至不经意流露的态度和情绪,都已经被切断碎片在网上流传。

每个人的自由时间增加,尤其是碎片化时间。在忙碌的工作之外,我们的碎片化时间也在增加。比如知乎日报的slogan是这样自我营销的:每天三次,每次七分钟。

在这样的背景下,人群是追求个性化的,为了吸引别人注意而个性化。在这种对个性化的不断追求,背后是焦虑在驱动,也是认知盈余在驱动。

《中国有嘻哈》就是在这样的背景之下引爆了嘻哈浪潮。嘻哈文化的兴起与蓬勃态势也是分众群体的一次革命。这包括在互联网世界的话语权革命。

从这点出发,关于GAI的人物争议不断,自然可以理解。在网络影响价值观导向的主要群体,岂容卧榻之侧,有他人鼾睡?社会能见度提高,自然是扒出每一个黑点论证。而另一方面,GAI凭借独特的个人特质、“老天爷赏饭”的音乐才华吸引了不少粉丝群体,这些群体不断与主流群体抗衡。这就形成了网络上关于GAI的不同站队。

要路过,还是接受收编,这是一个选择

在《亚文化:风格的意义》一书中,作者迪克·赫伯迪格提到了这样的观点:

“青年亚文化孕育出了诸多的形式,这些种种的形式都指向了一个方向,那就是抵抗。它们的抵抗源于社会结构矛盾、阶级问题以及相应产生的文化矛盾。

他们抵抗的不是整个社会,不是不理解有代沟的父辈文化。他们抵抗的是社会结构中的矛盾和集体经历的问题,比如贫穷、失业、不公等等。他们在抵抗中从音乐、服装、艺术以及其它特殊的交流方式等方面,形成了特别的风格,而这些风格成为他们手中最有力的抵抗武器。”

从历史经验上看,亚文化无论怎样声势浩大,最终的结局大都是接受收编。

这种收编通常有2种形式:

亚文化出现——风格传播——主导文化和支配社会感到矛盾、困惑——意识形态收编开始——主导文化对亚文化进行界定,贴标签——媒体引发道德恐慌——亚文化作为替罪羊——亚文化被重新安置、定位——亚文化风格失去抵抗意义或改弦更张

亚文化出现——商业收编开始——风格的传播,风格的缓和——亚文化风格成为消费风格和市场风格——亚文化风格失去抵抗意义或改弦更张

收编方式有利有弊,毋论好坏。对于亚文化收编方式,也可能在重新界定和标签化之后转向商业收编。欧美对于嘻哈文化的采用了第2种收编,这也就是我们看到的,Jay-Z借嘻哈音乐之手创建了自己的商业帝国,嘻哈潮流正在以饶舌音乐、涂鸦等街头文化横扫美国。

亚文化群体在最初对这种收编,当然大都是保持抗拒态度的,因为一旦收编就很可能意味着独立性的死亡。

但迪克·赫伯迪格认为,这种收编也是不可避免的,亚文化产生之初就埋藏着被收编的宿命。因为这些亚文化形式要发出自己的声音宣传自己,不可避免地用到主流媒体的力量。

GAI个性要强,他从小镇中走到公众视野这个大舞台,底色本身就是“抵抗”。这种抵抗,关于阶级、贫穷以及种种,也关乎他个人际遇。

30岁的人了,挣扎了这么久,到底是想赢的。想赢,那得借力,也得顺势。

当被问到最终为什么下定决心与刘洲签约了,GAI沉默了一会儿,跟助理要了一根烟。他猛吸了一口,双眼直视着记者说道:

“我想挣钱。这个理由够吗?”

GAI这个个体案例,既是亚文化在争夺公众话语权中遭遇了一次滑铁卢,也多少意味着嘻哈文化在本土接受商业收编的必然性。

做好自己,无问西东

Gai确实不完美。他旁观过,也可能参与过《超社会》里描述的群体;他和红花会互撕不断;他的歌词中有隐忍有坚定,但是被某些大V批评带着“喊麦”歌手风格的写词痕迹, 比如虎山行与牡丹亭难以产生直接联想。

可GAI贵在真。当你真的拿着放大镜去钻研他时,可以清楚地看到这个小镇青年有好有坏有血有肉,他很用力地生活、创作音乐,甚至偶尔用力过度。

在成名之前,GAI的微博名字是“GAI爷只认钱”。很多人误以为他是一个唯利是图的人。

就是这样的一个人,他将自己在《中国有嘻哈》节目中获得的100万元冠军奖金,全部捐给了“希望工程快乐音乐教室”项目。

GAI确实不完美,但他的生活相对很多人完整。没别的,就想对GAI送一句话:“做好自己,无问西东”。

毕竟,多少亚文化,都是主流文化的匆匆过客。

猫毛卯帽,江湖不行骗小中医,微信公众号hirollingmolly,常驻北京,欢迎勾兑。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK