小米造车,就是小米最佳的投资方式

source link: https://www.ifanr.com/1579415

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

小米创始人雷军不久之前发过一条微博,大意是朋友说他「雷军造车,天命所归,雷字带电,军字带车」,不过大概是觉得有点迷信,最终还是删了这条。

天命所归不一定,大势所趋也未必。

在 2020 年到 2024 年之间的时间里,手机厂商造车,被认为是一种必然发展路径,传言和事实交织出现,比如有传言说步步高创始人段永平牵头 OPPO 和 vivo 联合造车,再就是时不时传出的苹果造车新进展和新挫折,还有就是关于华为是直接造车还是赋能造车的路线争辩,以及,小米 SU7 在去年年末的一次高调亮相。

但到了 2024 年,OV 辟谣造车,苹果放弃造车,华为确定不造车而是赋能造车之后,雷军倏然发现,既造手机又造车的路上,自己已成孤勇者。

李斌见状,掏出了 NIO Phone,嘿嘿一笑:哥,有我陪你。

▲ 小米 SU7 发布会现场,蔚小理三家创始人均到场观礼

小米,既像苹果,又不像苹果

在手机厂商造车是大势所趋的共识破掉之前,造车,确实是手机企业业务延伸的自然选择。

我们可以这么大致归纳一下智能手机厂商的业务拓展路径:自 2007 年 iPhone 面世,到 2016 年智能手机出货量见顶的这近 10 年时间里,智能手机飞速发展,智能手厂商的主要精力和营收,基本集中在手机业务上。

2010 年初代 iPad 发布,平板电脑成为诸多厂商在手机业务之外的重要营收补充。

到了 2014 年,可穿戴设备概念大火,初代小米手环发布即是爆品;次年 Apple Watch 发布,也成为果粉必备单品,这类创新型设备,成为手机厂商营收的另一翼。

接着,2016 年智能手机市场饱和,逐步进入存量竞争时,传统的 PC 业务成为小米和华为扩大营收范围的新选择,当然苹果例外,它本身就是做电脑起家的。同年,苹果 AirPods 发布,真无线耳机又给手机厂商的业务增长贡献助力。

这个进程当中,围绕「智能家居」和「IoT」的概念,电视等大家电,还有智能音箱,路由器这些被认为是「智能中枢」的硬件,也开始接受手机厂商的改造。

可以看到,对于智能手机厂商们来说,维系增长的方法主要有三种:

- 手机业务本身的增长:市场增长我增长,市场饱和我出海,全都饱和我涨价

- 品类创新,制造新市场:如平板,手表手环,无线耳机,以及不太成功的 VR、无人机和机器人等尝试

- 攻入红海,抢占老市场:如电脑,电视,冰洗空调等家电家居

2020 年之后,大伙发现了一个很严峻的问题:新品类,创新不动了;旧市场,改造潜力也不大了;业务增长和维系基本上依靠华为手机遇挫留下来的市场空缺。

但华为迟早要回来的。

在华为手机业务来去之间的时间窗口里,小米做了 2 件事,一是小米手机的高端化和小米品牌的高端化,二是造车。

前不久发布的小米 2023 年财报,可以帮助我们看清不少问题。

去年小米总营收为 2710 亿元,低于 2022 年的 2800 亿元和 2021 年的 3283 亿元,这事实上已经说明,在营收上,小米现有业务已经无法支撑业绩继续增长。

不过好消息是,2023 年小米净利同比增长 126.3% ,为 193 亿元,尤其是第四季度,小米收入创 7 个季度以来新高,达 732 亿元,经调净利同比大涨 236.1% 达 49 亿元。

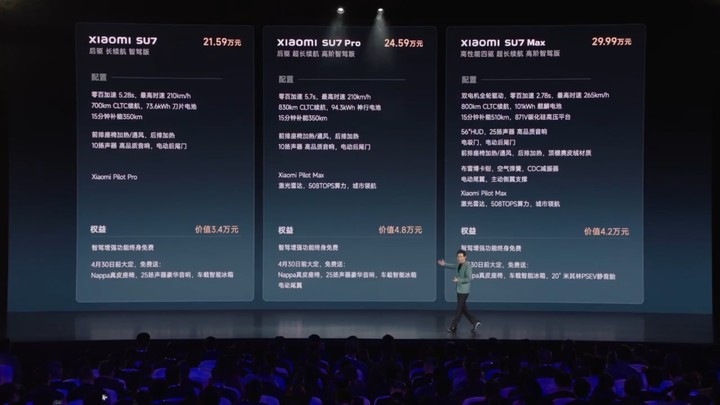

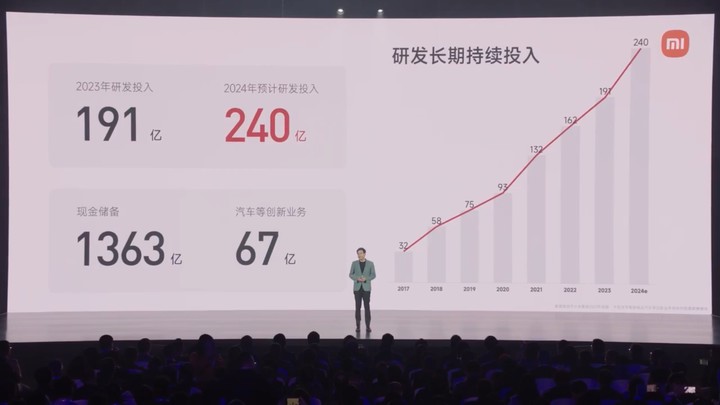

另外,到 2023 年年末,小米的现金储备为人民币 1363 亿元。

除了营收增长受限之外,我们还可以从财报信息我们可以分析出一些信息出来:

去年第四季度的营收和净利良好表现,很大程度上归功于小米 14 系列的成功,小米在高端机市场竞争中站稳了。

小米拥有非常健康的财务表现,1363 亿元的现金储备意味着之前对于汽车业务的投入并未拖累业绩,也意味着在没有外部投资者的情况下,小米能够持续为新业务进行投入。

如果去翻一翻苹果的财报,我们可以看到非常类似的情况。

2023 年财年(周期为自然年 2022 年 9 月 24 日到 2023 年 9 月 30 日)苹果营收 3832 亿美元,略低于 2022 财年的 3943 亿美元,利润也有微降。

同时,苹果也有海量的现金储备,达到了夸张的 1620 亿美元。

更相似的还有业务构成:手机收入占比在 50% 到 60% 之间;手机之外的硬件占比 25% 到 30% 之间,还有不错的互联网和软件收入作为持续补充。只要是身处于智能手机及其生态之中,受限于整个行业的需求放缓和换机周期增长影响,出货量几乎不可能获得显著增长,目前最有效的保住营收的手段就是提升客单价。

2023 年,小米手机在国内的客单价(ASP,Average Selling Price)就增长了 19%,这是小米手机整体往上的例证,也是当下主流智能手机厂商在整体出货量下滑后的必然选择。并且小米总裁卢伟冰也表示,2024 年,小米手机一定要突破 6000 元到 1 万元的价格段。

苹果的情况也一样,三年前苹果手机每部售出均价为 860 多美元,现在已经逼近 1000 美元了。

市场调研机构 Counterpoint Research 给出的数据是 2023 年全球智能手机市场总收入规模为 4100 亿美元(约人民币 29489 亿元,其中苹果占据了近 50% 的营收,90% 的利润),同比下降 2%。

如果说华为以鸿蒙智行模式创造「四界」和 Hi 模式深度参与到造车,是一种主动衡量技术趋势和消费趋势之后,再被动衡量世界格局与自身处境之后的一种权衡和抉择的话,那小米和苹果思考造车这件事,更像是一种基于自身处境的自然选择。

相比于每年 4000 亿美元左右的智能手机市场,汽车是一个更大更广阔,玩家更多,品类更盛,且正处于世纪转型的行业:乘用车加商用车年销售额规模接近 2 万亿美元,加上保险维修装饰和配件,市场规模会更大,是房地产之外最大的单一品类市场。

汽车不像智能手表和无线耳机这种凭空出现的品类,是一个已经存在百多年的成熟市场。

汽车也不像电视和电脑这类形态固定,创新幅度受限的品类,当下正在进行的座舱智能联网化,动力电动化,驾驶自动化的变革,让汽车行业和此前的消电行业衔接更为顺畅。

总体逻辑而言,小米和苹果造车的背景并没有什么太多不同:主营业务难以增长,手上握有大量现金,剧变的汽车市场提供了最大的可能性。

当然这两家企业可以挑出许多的不同,比如苹果的系统生态更封闭,小米开放许多;苹果通过 App Store 收过路费的模式,比小米推送广告赚更多也更优雅;小米和米家的 IoT 产品品类远远超过了苹果的硬件品类……

但在造车这件事上,真正关键的不同,决定了两家企业的分道扬镳。

小米更像一家制造业公司,但苹果不是

10 年前的 2014 年,小米完成第五轮融资,估值 400 亿美元,这一年,小米营收约 700 亿元人民币。

如今小米市值折合美元约为 485 亿美元,去年营收 2750 亿元人民币。

10 年过去,小米收入和利润持续增长,但小米的市值并没有比当时的估值高多少,这中间发生了什么?

如果对 2014 年的小米还有印象的话,一定会记得一个词:互联网思维。

小米在 700 亿人民币年营收的时候,获得了 400 亿美元估值,是因为投资方把小米当做一家「移动互联网公司」,在 10 年前,这就是最性感的赛道,这个赛道的公司,比如腾讯和阿里巴巴,可以比传统行业高得多的市盈率或者市净率来获得价值评估。

但是到 2018 年小米真正上市的时候,投资者却以手机制造业公司的实业模式去给小米进行价值评估。

现在的情况是,移动互联网也不性感了,腾讯和阿里都存在价值被大大低估的情况。现在性感的是 AI 赛道,主要是 AI 行业的卖水者,比如前不久市值突破 2 万亿美元的英伟达。

这个时候小米也不再提及「互联网思维」这个词了。

至于汽车行业,除了特斯拉和比亚迪这种代表趋势的,还有法拉利这种只做超高端豪车等少数品牌之外,基本上都属于市盈率和利润率双低的典型赛道,因为汽车实实在在的就是实业,就是制造业。

哪怕是只做豪华车的保时捷,最近其净利率(近期 15% 左右)远远不及苹果净利率(约 26%),而宝马、特斯拉和丰田这些不同赛道的车企净利率,基本上都处在个位数水平。

当制造业、低净利率,低市盈率,这些关键词汇聚到一起,加上智能化,网联化的趋势,雷军盯着财报上个位数的净利率(2023 年为 7.1%),穿上小米汽车的工服,刷着小米 14 Ultra 上的 HyperOS,使命感油然而生:

做感动人心,价格厚道的产品,当然也包括汽车啊。

苹果不一样啊,库克看着财报上 incredible、 unbelievable & amazing 的毛利率(约 45%)和净利率,再看看保时捷,宝马,奔驰这些豪车品牌,无奈摇了摇头:真是三瓜两枣的利润啊;再看看丰田、大众和比亚迪,又叹了口气:这么大的车,怎么卖这么便宜呢?

继续看一看特斯拉,库克终于看不下去闭上了眼睛,默念一句:老马你吃在工厂,睡在车间,就赚这么一点儿啊?

虽然是玩笑话,但这也是分析师们几乎一致的共识:

汽车是一个方方面面都透明的百年行业,投入多少钱,成本多少,售价多少,盈利多少,背后的利润率和投资回报,其实是相对好预测的。苹果无法像重新定义智能手机那样,去重新定义汽车市场,然后撬动万亿美元的行业,以 10 万美元的价格每年卖出千万辆的汽车,并且每辆汽车还赚两三万美元。

苹果囿于科技公司和美股第一的定位,没法画出「高售价,高利润率和高市占率」的汽车不可能三角形,甚至三占其二的汽车厂商都已经是凤毛麟角,但苹果在手机行业却是切实做到了这样的不可能三角。

如前面所说,小米对这种极限商业模式没有兴趣,也不擅长,甚至还主动拥抱低利率,承诺不搞高的硬件利润率。

现在,雷军带着这个承诺,和绝不让你痛快赚大钱的汽车行业来了一场双向奔赴,这就是制造业的浪漫,整天瞄着数字的华尔街西装男们根本不懂拧螺丝的快乐。

这场创业和投资的正当性:天时地利人和

在思考小米造车逻辑的时候,我突然想起来一个名字,Uber 创始人特拉维斯・卡兰尼克(Travis Kalanick)。

在 10 年前,Uber 所代表的「共享经济」作为移动互联网重要模式创新被媒体大肆报道时,特拉维斯・卡兰尼克也是硅谷当红的创业明星,享受着聚光灯的照耀。

当「共享经济」也不再是热词的时候,人品拙劣的特拉维斯・卡兰尼克现在也几乎绝迹于媒体报道。

而在 2013 年以小米芯片供应商身份出现在小米手机 3 发布会的英伟达创始人黄仁勋,已经从移动芯片竞争的失败者,变为了当下硅谷最有威望的科技公司掌门人。

马斯克的形象,则从单一的「硅谷钢铁侠」变得愈发难以描述,一方面是星辰大海,一方面又是烟鬼暴君。

每隔一段时间,总会有一个元叙事主题出现,它是 PC 与互联网,社交网络,智能手机与移动互联网,也可能是元宇宙,还有新能源汽车,以及当下的 AI,这种元叙事也会有各种各样的代言人,比如杨致远和盖茨、乔布斯和扎克伯格、特拉维斯・卡兰尼克、马斯克、黄仁勋和 Sam Altman。

雷军,是国内极少数穿越了早期 PC 软件,到互联网,再到智能手机与移动互联网数个创业周期的连续创业者和投资者,参与创办或者投资了金山软件、YY、UC、小米等等国民级别的企业。

从小米公司层面考虑,汽车是小米发展的最合适选择领域。

从雷军个人角度考虑,汽车作为新的元叙事主题,对创业者和企业家来说,有天生的吸引力。

理想创始人李想这么评价苹果放弃造车:

苹果放弃造车,选择聚焦人工智能是绝对正确的战略选择,时间点也合适。

第一,做成了 toC 的人工智能,苹果会成为一家 10 万亿美金的企业;人工智能输了,苹果会成为一家 1 万亿美金的企业。人工智能会成为所有设备、服务、应用、交易的最顶层入口,苹果的必争之战。

第二、做成了汽车,大获成功,苹果会增加 2 万亿美金的市值,但是汽车大获成功的必要条件仍然是人工智能。汽车的电动化是上半场,人工智能才是决赛。

手机延展的人工智能是比特,汽车的人工智能是原子,人工智能横跨数字世界和物理世界。

人工智能成功的三个必要条件:人才、数据、算力

同时他还认为,AI 和造车两个选择不可兼得,只能取其一:

战略层面,新业务能聚焦一个,就决不做两个。恒大、乐视在内的战略闹剧不会在苹果上发生。另外,选择那个最大的,以及距离自己核心优势最近的,知难而上大概率不是好战略。

AI 和造车,这两个时代元叙事下的分支选择,对于小米和雷军来说依然适用,只不过小米选择了自己路径,以及地缘性更有力的造车。

毕竟国内做 AI,很长时间里都会是追赶者的角色,并且不确定性太强。在国内做新能源则有着极为丰富的人才和供应链储备,也有大量的成熟经验可供借鉴,并且还是大规模制造业。

于是乎,我们可以这么定义小米造车:是小米企业业务的扩展,是雷军的再次创业,也是一次小米资产的再投资。

这种投资行为不仅发生在小米汽车业务本身上的三年百亿,也包括对于新能源汽车产业链的投资。

比如去年蔚来创始人李斌和副总裁沈斐轮流开着一辆搭载着 150KWh NCM 固液混合电池的 ET7 ,从上海开到厦门,沿途没有充电和换电,完成了 1000 公里续航挑战。这块电池的供应商是北京卫蓝新能源,投资方除了蔚来,也有小米。

当然雷军也是蔚来的首批投资人之一,小米集团更是小鹏汽车的多轮投资方,曾在 2019 年小鹏汽车最困难的时期给过救命钱。

自宣布造车之后,小米集团和小米长江产业基金这两个投资主体,就把投资的主要方向调整到了先进制造和汽车产业链两个主要方向。

比如光是在高阶智能驾驶传感器中至关重要的激光雷达领域,小米就投资了禾赛科技和速腾聚创,这两家企业都是激光雷达领域的龙头企业,去年禾赛科技全年交付了 30 万颗激光雷达,更是在去年 12 月成为全球车载激光雷达行业首个单月交付量突破 5 万的公司。速腾聚创则在年初成功登陆港股,财报显示,去年速腾聚创交付了 24.3 万颗车载激光雷达。

尚在创业早期阶段的自动驾驶芯片研发商辉羲智能和汽车传感器公司冰零智能则分别获得了小米的天使轮投资。

同样获得小米早期投资的还有汽车创新零部件供应商华申瑞利。

这家企业正在研发基于整车中央控制架构的集成式 EMB(驱动电机系统的干式线控制动技术),这种技术结构简单,体积更小,能减少汽车的布置空间和重量,同时因为取消液压传导,通过电信号直接控制轮端电驱制动器,将汽车制动响应速度大幅提高,从而提升了安全性。

业务范围涵盖车规级图像传感器和车规级 MCU 芯片的比亚迪半导体更是早早就获得了小米的投资,其中车规级 MCU 芯片已经大规模装载在比亚迪汽车上。

在电池领域,小米的投资版图也相当之广,赣锋锂电、中航锂电和蜂巢能源这些已经成功上市的公司背后,股东都出现了小米的身影。

在刚刚过去的 2023 年,小米大部分的投资项目,都和汽车息息相关,排在前两名的细分行业分别是汽车零部件和自动驾驶。

简言之,和不少试驾博主反馈的小米 SU7 在造车本身上的成熟相呼应的,小米在汽车产业链里的扎根深度,也要比普通人想象得深许多。

在对待造车这件事上,小米的态度,配得上认真两个字,和那些 PPT 造车,或者皮尺部造车的企业完全不能相提并论。

很早之前马斯克说:

在美国汽车工业史上人们必须铭记的一点是:迄今只有两家车企尚未破产,它们就是福特和特斯拉。

另一方面,看一看全球汽车销量榜单,在前列的丰田,大众,本田,福特,奔驰等等,无不是大几十年甚至百年企业,也正是因为汽车工业是一个国家工业能力的最佳代表,加之能带动巨大的市场规模,产业链和就业,让汽车工业也迥异于其他行业,具备了深刻的国家印记和地缘因素,这是车企们能够基业长青的外部因素。

这和智能手机行业里苹果三星对诺基亚摩托罗拉的摧枯拉朽,华米 OV 后来居上的逻辑有所不同,因为产品和技术之外的影响因素太多了。

这是一个既快又慢,死亡和长青同在的行业。

雷军说小米汽车是自己的最后一次创业,也确实是再难找到比造车更复杂更艰难,同时也更有挑战性和高回报的事业了。早早财务自由的雷军当初选择再次创业做智能手机,因为只做投资人的成就感,远远不如自己创业,投身汽车行业更是如此。

小米品牌的高度,现在由手机的售价和市场占有决定,未来则是由小米汽车的业绩决定的。这也就是为什么小米的第一台车如此定义的原因:一辆面向驾驶者的车,一辆并不便宜的车,一辆智能化的车,这三点分别表明了做车层面的态度,小米品牌的需求,和小米品牌的本质。

如果用更俗套和易懂的话来说雷军的这次创业,小米的这场投资,其实就是:天时,地利,人和。

中国最成功创业者之一,手握海量现金和资源,在新能源供应链和技术都非常成熟,且发展潜力巨大的中国,在智能手机及其周边业务面临增长困境,以及新能源转型和中国汽车从大到强的转变阶段,投身到了造车运动当中。

逻辑简单且严密。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK