北京「相亲特种兵」:一年相亲100次,仍然遇不到爱情

source link: https://www.36kr.com/p/2710355938670720

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

今年春节前,我偶然刷到一篇名为《相亲人年度报告》的帖子:

“这是我们一起走过的第6个念头,你下载过的dating app有二狗、陌上花开、青藤、她说、花田、探探(一半已卸载)。今年一共相亲84人,125人次,比上年减少15人,尚未上岸。持续时间最长的一个,尬聊6个月。”

据说这已经是发帖人征战相亲市场的第6年了。从2017年第一次相亲开始,她每年见的男嘉宾越来越多,到2023年已经年均125人次。然而,心仪的另一半却始终没有出现,2024年她还要继续挣扎。

年均100人次都没能上岸,北京的相亲市场已经卷到这种地步了吗?我半信半疑地联络到了发帖人——李雨霏,一位北京某郊区的中学英语老师。提出希望见面约访后,李雨霏圈定了郊区的一片商圈,把餐馆的选择权交给了我。

周五的晚餐时间,我们在一家泰餐馆见了面。她穿了一件简单的白色衬衣加长裙,一刀切的短发,有一种女教师的知性气息。从朝阳过去路程将近2个小时,仿佛跨越了一座城。李雨霏说,因为自己在郊区,地点偏僻确实曾成为劝退不少男嘉宾的因素。但如果有男生愿意长途跋涉来找她,证明他还是有很大的诚意。

原来从定约会地点开始,对相亲对象的一轮筛选就已经开始了。

今年李雨霏32岁,来北漂已经14年了。2010年开始,她来到北京读书,念完硕士后在西二旗的一家互联网大厂上班,直到2年前改行做了教师。如今,她已经拿到了北京户口。

我迫不及待问出了最好奇的问题,“你真的一年相过100次亲吗?”李雨霏掏出手机简单算了下,告诉我,“不止。”

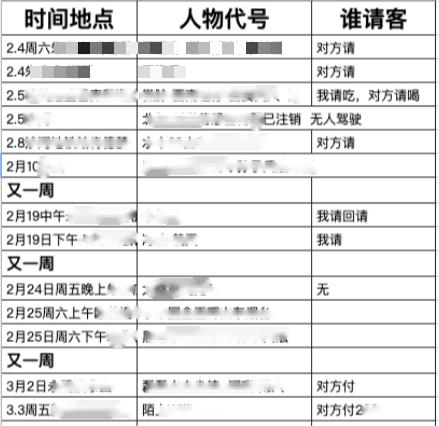

准确地说,2022年开始的这两年是她相亲最密集的时间段,一年见100多人是常态。因为人数过多,她建了表格来记录每个人的基本信息和约会情况,包括对方的地理位置、是否有房车、在哪里见面、由谁请客、自己是否回请了等等。

其实在2020年时她就短暂相亲过一段时间,当时她28岁,刚和第二任男朋友分手,同事推荐给她二狗APP见见新人。

见面的第一位男嘉宾她并不心动,双方只是简单聊了聊日常就草草收尾了。但这次经历为她开辟了新的渠道,约见过几次后,她又相继下载了其他约会软件搜罗更多男嘉宾资源。

李雨霏几乎是在尽最大的努力挖掘潜在男嘉宾。 最忙的时候是在2022年,她在水木清华论坛的鹊桥板块发了征婚帖,当时有100多人来添加她。她要求每个人都备注好姓名年龄常住区域,以便更好筛选。甚至在寻找相亲对象上,她的妈妈也出了不少力。即使远在老家,她的妈妈也加入了好几个付费的京津老爸老妈群,隔一段时间就会物色几个合适的人选推给她。

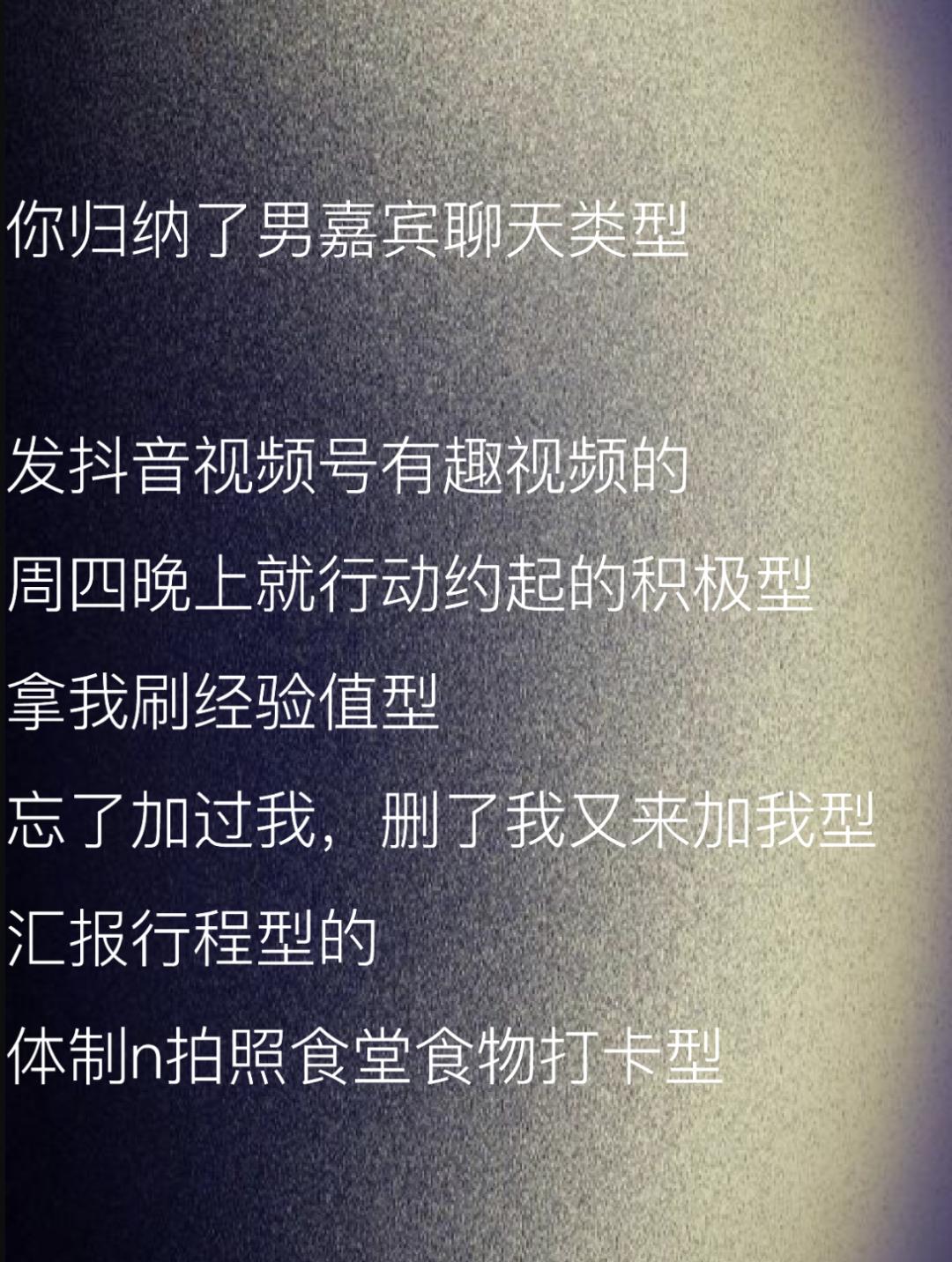

李雨霏在小红书上发的帖子

可为什么,她为相亲倾注的巨大努力始终收效甚微?

李雨霏率先反驳了“眼光太高”的说法。在她看来,她的筛选标准已经放得相当低了。 男生身高在167以上,相貌端正即可。她很少在颜值上卡掉候选人,至于房车,也没有硬性标准,有的更好,没有也无所谓。她更倾向于选择略长自己几岁的成熟男生,见的人半数以上都是理工男——而这个范围可以说,在北京随便一捞一大把。

每一位符合条件的男嘉宾,她都会见一面来判断对方是否合适。久而久之,她摸清了相亲套路,总结出一套自己的相亲“标准化流程”。

首先在软件上匹配后,她会承担起第一个主动的职责,向对方发出见面邀约。“第一次邀请由女生来主动推进是没问题的。”但在见过第一面后,她便不再主动联系对方,只等待男方主动。“很简单的道理,不主动就是不喜欢,女方主动的情形大多都不太灵。”

遵循这个策略,男嘉宾们从一面到二面,基本只有10%-20%会留下,从二面再到3456面,又只会剩下50%。“我现在的策略就是走量,只要基数够大,最后总会剩下4、5个人。”

我开玩笑说,一面二面再到终面,这个流程实在太像面试了,是不是应该加个群面。她也说,如果能有群面那倒是能让她省了不少心。现在她每次和相亲对象约在星巴克见面,隔壁桌似乎也总能遇见相亲男女,有时看邻桌的小伙也不错,还不如大家一起资源共享了,一次能多见几个人呢。

“我觉得我就像一个HR,相亲就是在做一种项目管理。” 她说。

而所有人最终失败的原因都是——她并不心动。

这就是一个很模糊抽象的答案了。“我已经尽了我最大的努力在寻找另一半,为什么见了这么多人却很少有心动的,又很少有真正匹配的,能继续发展下去的?”她问。

饭桌上,我也一度被问懵了。北京户口+教师编制+长相端庄,在我看来,李雨霏完全符合刻板印象中相亲市场的“好嫁风”。

对这个说法,她也是赞同的,硬件条件并不是相亲始终无法上岸的原因。而且据她所知,条件优秀的30+女生,也有很多人在做“相亲特种兵”。运气好的两三个月就能找到对象,运气不好的,也有像她这样经历过“百人斩”的。

这个过程是很消磨人的,但也并不像网上传的那样充满了奇葩,事实上,对高学历、高收入的女性而言,大部分相亲对象都是世俗意义上正常、甚至是优质的男性。

“如果次次遇到奇葩,那不是也证明你在初筛时的眼光就有问题吗?”高知女性都是具备基本判断能力的,“相亲没那么drama,就是一个很平淡的过程,聊聊双方工作爱好等等。”

可在一次次见到类型大差不差的相亲对象后,她却逐渐变得有些麻木了。

那些联系过一次后石沉大海的人都去哪了,她不清楚。她这个“HC”为什么始终空缺,她更不清楚。我们很好奇李雨霏是怎么将相亲速配一步步标准化的,又是在哪一环出了问题。

以下是她的讲述。

相亲“标准化”,我都能当HR了

我第一次相亲是在26岁,那时还在北京读研究生。第一回的体验就是, 见到这个人的一分钟以内就能判断这个人是不适合的。那次相亲很仓促地结束了。

之后一直是断断续续地进行,我真正开始密集相亲是在2020年4月,入职了一家互联网大厂后,同事给我推荐了二狗这个软件。随后我也尝试了不同的相亲软件,饭团、探探、青藤、花田、陌上等等,还用过水木清华论坛的鹊桥板块发帖。

最后觉得最靠谱的还是二狗和陌上花开小程序,主打的都是高学历相亲,我的相亲对象基本都来自于这些软件。徒步野外社团等婚恋交友社群基本不怎么参加,我觉得软件上大家的目的会更明确,更方便我找到合适的人。

另外,我妈也在几个北京付费家长相亲群里帮我物色,她推给我的人我基本都会见一下,不行的话再给她一个反馈。我的男嘉宾库里也有一部分是经过家长筛选的。

久经沙场后,我逐渐总结出一套相亲流程。

大部分相亲对象我会先从软件上筛查一遍,硬件条件合格的话互相匹配,就马上加微信,简单聊几句后就邀约。以我的节奏,还是见面最重要,见面前我不会跟他勾搭来勾搭去的频繁聊天。

基本上打招呼就是开门见山,“哈喽我的坐标在XX,你在哪里呀?”从地理位置开启话题,这时候第一轮筛选已经开始了,如果有的人加了微信发现我在西北,他在东南,我们再合适也有点难度,对方可能就失踪了。

那么如果对方能接受这个位置,我们就能顺理成章过渡到约见面。

从线上匹配到进入一面,大概有70%的男嘉宾能进入这一轮。一面结束后就是观察对方的反应,后续的一周如果对方相对频繁地来找你聊天,或者周五的时候约周末见面,这就是一个判断的信号。

能进到二面的人已经非常少了,上周我见了6个人,有2个人转化到二面,这还算是非常好的情况。二面再往后可能还会筛掉50%。

从二面到后面的3456面就是这么个相处模式,还是男生主动更多一点。有时女生觉得这个男生快要凉了,就再主动一下。

曾经有一个男嘉宾我们藕断丝连了6个月,断断续续地,开始对方可能有点激情,但事后我们不联系的话,我就发现我心里真的一点感觉都没有,纯粹出于同情,或者说觉得他是个好人,还能再相处看看,才持续联系着。就是鱼池的管理制度吧,我觉得我也挺茶的。

所以到最后还是能剩下几个的, 只要基数够大的话,像我去年见了100多个人,最后总能剩4、5个。

见的人太多,现在我只能靠见面的场景回忆这个人模糊的样子。我就建了个表格记录他们的详细信息,这么多人要全记住也挺难的,有的人不需要占用我的脑存量了,只化为表格里的一行词条就可以了。

用于记录约会信息的excel表格

同时聊六七个,就容易忘了人家是住哪的。有一回我和人家说你过来一趟挺远的,人家就说不是,我不住那,有时会出现这种尴尬的乌龙。

后来我在通讯录里就会把他们的坐标注明,按地理位置分组,还有一些是我觉得不行的,就会标一个“P”把他们单独分组,这个组里的人是最多的,有300多号。

相亲已经实现“标准化”了,体验一两次新鲜还好,像我这样,都能当HR了,就是在做项目管理。

我有一套相亲战袍,一套谨慎高领毛衣加白色背心,下面是一个半裙,比较知性风格。因为只见一面的人太多了,我也不用考虑我下个星期穿什么,反正都是第一次见,就一套战袍一直用。秋天一套、冬天一套、夏天一套,男生跟女生的审美也不太一样,统一一套衣服能减少我花在这个事情上的思考时间。

见面后的话术也都是重复过很多次的了,主要话题就是工作怎么样,平时闲暇时间做什么。然后我带他们去的那些地方,有很多是我引导的,那条路我走过无数次,我熟悉的有一个地方,在那儿我见了得有20个人。

最极限的时候还有过腾讯会议见面的,那一天我见了4个男嘉宾,早晨遛弯,中午吃饭,下午喝茶,晚上会议,这是最极限的操作,又加了个晚上场出来。

虽然人很多,但我并没有敷衍,一对一的时刻我都是全身心专注的,每一次都认真对待。尽管后期见得多了疲了,路上我可能有1万个不愿意,但对待当下的每个机会我都会很认真,全程连手机都不会拿出来。

相亲这么多的好处就是帮我刷了经验值,看了这么多案例后,对方什么态度很快就能辨别出来。一开始我可能还会在一面后主动联系有好感的男嘉宾,但现在套路我更熟了——见一面之后我就不会再有任何动作,等待对方来主导。

男生的态度是很明显的,如果他一面后不主动,不主动就是不喜欢,我也不会再花更多精力。所以我现在的策略就是保量,这么多人总有能看重我或者是契合我的,在这些主动的人中再选我喜欢的。

首先他表示出了足够的诚意,然后我再自己问心,看是不是能接受。

被标上“P”的男嘉宾,被归类到pass的分组里

聊得再多也是朋友,就是不心动

我的理想型是找一个年纪稍长我一点,相对成熟稳重的人。以前我是有一点慕强心态,希望另一半是能在事业上引领我一下的老师角色,现在我觉得这个条件很难,至少两个人能同步,家庭背景差不多,发展方向一致就行。

很多人都觉得是不是我要求太高了?我真觉得不是,在社交软件上我的标准已经放得很低了,对身高我不在意,167以上就行,外貌差不多能看顺眼就行。

很早我就认清一个现实,软件上很少有通俗意义上的帅哥,也就占5%吧。当然如果是一看就是玩咖小白脸的类型也绝对不行,探探上还有好多带大金链子的、单手握方向盘的,或者是对着镜子自拍的腹肌男,这种都是直接pass,看着很不真诚。

我选的人都是差不多相貌端正就行,也有一回遇到很离谱的照骗,看他照片是20来岁,还挺有少年感的。我们约在星巴克见面,我进去半天没找到人,然后就有个老头和我打招呼,他已经很臃肿了,其实快40岁了。当然这种都是少数案例啦,大部分人在外貌上还是过关的。

其他硬件条件,有没有房我其实无所谓,当然有房最好,有的人没房他也会写个有购房能力啥的。我自己是有北京户口的,工作是教师也比较稳定,在相亲市场里应该算最好嫁的?

其实30多岁的高学历男性,在相亲时不像大家以为的,一上来就罗列条件说房车户口如何,几岁要孩子,这些在网页上已经写得七七八八了。如果见面以后说这个,我会觉得他是个新手。只要在软件上匹配成功,大家肯定是默认双方硬件条件是OK的。

李雨霏在小红书上发的帖子

所以相亲其实没那么多奇葩,每次和他们聊天我都觉得挺好的,但聊得再多也就是朋友,毫无心动,一点也不暧昧,这也是我始终无法成功的原因。

相了这么多亲,我的标准也在逐渐变化。最开始我挺喜欢见体制内的,觉得国家已经帮筛了一道,但是见了一些人后滤镜就被打破了。好多体制内的人都有点小优越小骄傲,觉得自己还是有一定地位,在相亲市场也是比较抢手的那款。

而且他们过得很安逸,有个男嘉宾和我说,“就想过点安稳的小日子,3000也是过,8000也是过,几千有几千的过法,几万有几万的过法”,就是合理化自己收入低这件事。我还是希望另一半能有上进心,敢拼敢闯,和我一同进步,说白了还是慕强。

另外就是金融男,和我的风格也不太搭,都是那种精英小背头,很多特别爱滑雪的,我也承受不来这种烧钱的户外运动。另外文科男我很少见,搞艺术的传媒的,平时喜欢看展看话剧,阳春白雪,我觉得我也不是高雅的人,和他们相处不来。

有一回我和家里人开玩笑,就觉得我见的人能组建一个城邦了,什么工种都有。

李雨霏在小红书上发的帖子

后期我见的基本都是理工男了。也是在21年初遇到了我的前任,我们三四个月就成了,交往了一年,但都走到谈婚论嫁的地步还是分手了。对方觉得我工作太忙,在22年我换了工作做高中老师,他的工作位置距离我太远了,就希望我能换工作到他那边去,但这个是我的底线,我很喜欢现在这份工作,也不想放弃。

我们中间各种磕磕绊绊,也因为好多其他因素纠结,最终还是觉得不匹配,尽早分手止损。

所以从22年开始我又进入了一年见100个的相亲高峰,期间一直处于想躺平和爬起来再战的撕裂状态中,躺几个月又觉得焦虑得不行,就再去加人,又过几个月相得实在太难受,还一个结果没有,我就又想弃疗了。

相亲市场,取决于男生的捕猎能力

为什么找到一个合适的对象这么困难?这个问题我也想知道啊!

首先我不是母单,我之前有过三段感情经历,有爱人和被爱的能力和经历。初恋是在大学时和辩论队的对手,他主动追的我,当时我就想我大概再也遇不到对我这么好的人了。大学毕业因为要去不同的地方工作读书,双方也觉得年龄还小不考虑结婚就分手了。

之后一次恋爱是前一份工作中的同事,还是因为慕强,那会我硕士毕业刚工作,学生气比较重,对方是本科毕业就出来工作了,虽然和我同龄,但工作能力很强。后来是因为家庭条件不匹配,他们家庭情况一般,是东北的农村,我们家就不同意。在之后相亲也会尽可能避免农村户口,不是因为歧视什么的,我从小在城市长大,是不太习惯农村生活环境的。

第二次感情经历结束后,我还处于28、9的年纪,觉得二字打头有恃无恐。但后来就发现,什么时候才能遇上下一次心动?在不断刷相亲战绩的这个过程中,心动真的是太难,我越来越心如止水了。

另外对北漂而言,地理位置也是一个很重要的因素。我妈在帮我介绍人,很多人一听我在郊区就直接不聊了。这块是郊区离城里很远,我和前任就是因为地理位置分手的。我也试着找过这附近的人,如果他位置离我很近,我都会多给一些机会,努力劝自己试试能不能接受,但结果都是不行,还是不心动。

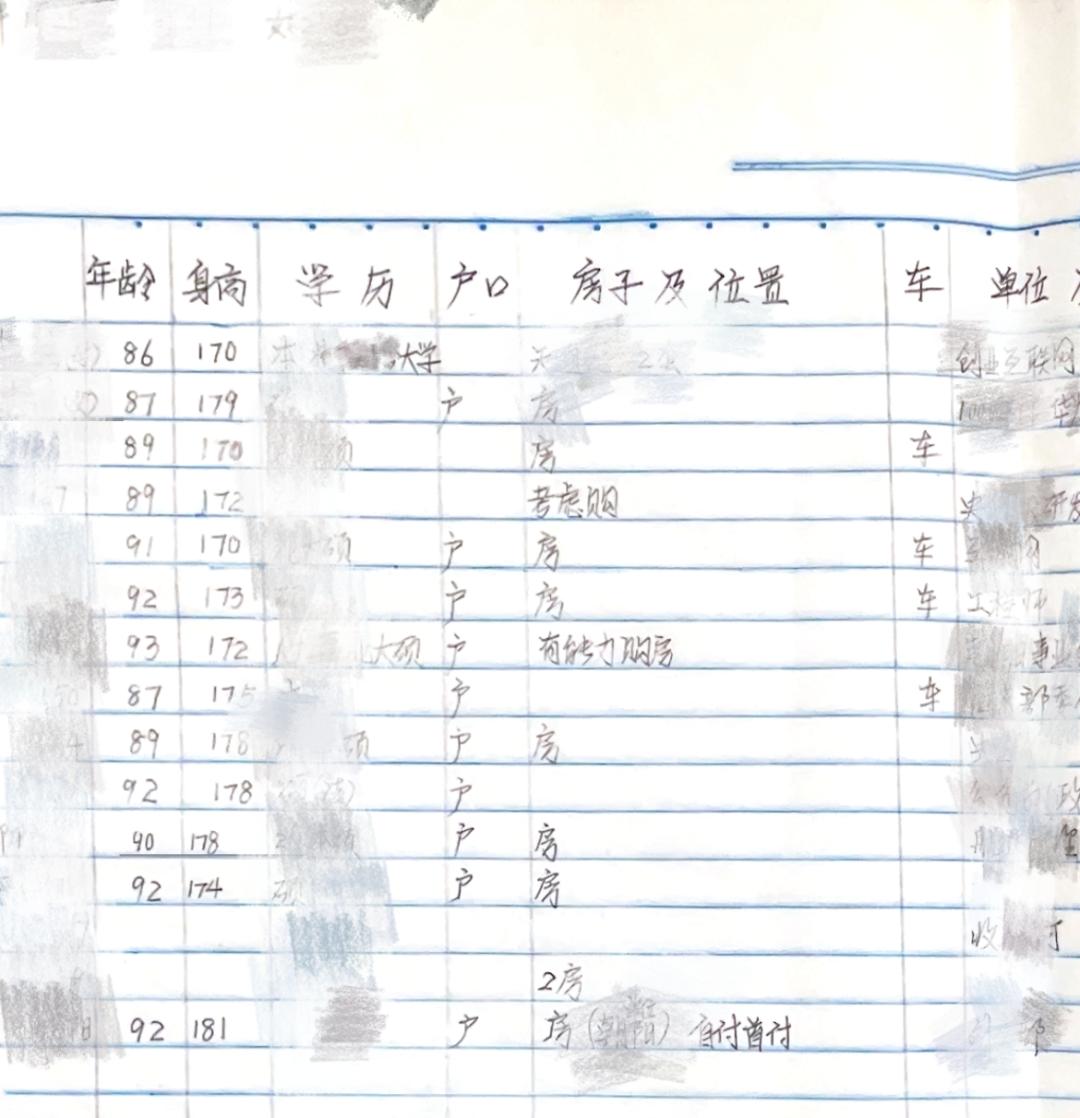

妈妈的记录表

我也给一些男嘉宾做过回访,看看是不是我自己有什么问题。这个过程是一个看见自己的镜子,比如在我没换工作之前见过一个律师,当时我就很消沉,见面后对方也能察觉出我的气场,他说“我感觉你不太自信”。因为我眼睛一直在看别处,不敢看他的眼睛。我就非常感谢他能给我这样直接的反馈,后续我换了工作后就更积极了,也能用更饱满的能量面对这件事。

还有一个公务员,他不是庸庸碌碌的那种人,有点想法,我就回访了一下他,问当时为什么没有联系了。他就说觉得我家庭条件比他好一些,不太合适。

我不知道这是不是他真实的想法,反正回访有时候男生会隐藏一下,说一个能让你接受的原因。但他说的可能会代表大多数人的想法,门当户对是决定因素。

我有个同事是北京本地女孩,她开始相亲差不多一个月就找到了。我就问她你怎么这么顺利,她就说是因为门当户对。这个男生已经是别人通过不同途径第三次介绍给她了,但前几次都没见成,这次见到了他本人。这就说明这个男生无论怎样都一定会和她见到,因为她们是同一个阶级的人。

我同事说她之前也见了一个博士,虽然对方人很好,但家境跟她差别很大,后来去她家的时候就特拘谨。所以如果有家里能介绍的话,还是能优先于网络渠道多看看。但对北漂来说,我妈远在老家,也没办法帮我物色本地资源,我就只能靠自己在软件上刷量。

相亲市场对男生的捕猎能力要求很高,成不成,非常大的原因取决于男生的捕猎能力。 我觉得我的前任就是那种天生的猎手,见了三四周就成了。但大多数男生其实都做不到主动,他们不太会主动出击,还有好多人来相亲能明显感觉出是被家里逼的,硬着头皮来应付应付。

在这个过程中,女生可以释放一些信号,但并不会是主导的那一方,相对立场也会被动一些。在各大相亲平台都是女生人多,男生就会觉得自己是稀缺资源。像我妈有时候在群里面联系到的男生就是爱答不理的,觉得自己有两把刷子。

男生还是挺算计的,他们会把女生分为可以结婚的和只是玩一玩的。有人会直接希望找有北京户口的女生,我还见过一个,就是在我28、9的年纪,他当时和我说,见我就是觉得28、9是最佳生育年龄,然后就开始问生育的打算。

其实我并不抗拒生育,我是很想组建家庭,把日子过好的,我还是比较传统的人。但是很多男生都不是特别有事业心、责任感,下了班就是玩,喜欢享受生活,这种就和我的价值观不一致。

现在我爸妈在家里摆了一尊佛像,每天拜,敬一炷香,每天都给我念叨念叨。其实他们也佛系了,也不催婚什么的了,包括老一辈七大姑八大姨,亲戚们的观念也在提升,大家都同意“嫁错不如不嫁”。

大家虽然着急,但也认同不能操之过急以至于找错,我爸妈看到我的努力,知道我也是很上心的——不是说我恐婚啥的,我都那么努力了,还找不到。我就让他们看到过程之艰辛,他们也就不会说什么了,有时我也会跟他们说我真的好累,想停一停。

所有相亲的人都是在逼自己一把,小红书上也有不少姐妹都是“百人斩”了,没有人喜欢这件事。 现在我已经不会把自己搞那么累了,有资源能相一下就看看,成则成,不成也无所谓。现在我每周末依然会见2、3个人,维持这个频率。

你要问我相信能遇到对的人吗?我会说我依然抱有希望。我很喜欢播客里听过的一句话,“太阳马上就要落山了,你马上要走出这片稻田了,最后那一下你拿到一个麦穗,不是最大最饱满的,但就是你最想要的。”

我始终坚信,下一个有可能就上岸了。

(文中受访者为化名,图片均由受访者提供,封面图源视觉中国)

本文来自微信公众号“后浪研究所”(ID:youth36kr),作者:许嘉婧、薇薇子,36氪经授权发布。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK