AI社交产品能打败微信吗?

source link: https://www.niaogebiji.com/article-660290-1.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

作者 | 阿空

编辑|浩然

这两年,随着AI的爆发,AI社交产品变得越来越好用、有趣,因此很多年轻人愿意尝试AI社交软件。

很多公司也开始布局AI社交赛道,推出了微软小冰、Glow、character、Replika等聊天陪伴型App,百度、抖音、美团、腾讯音乐、微博等也纷纷上线测试AI社交应用。

在移动互联网时代,以微信为代表的社交产品彻底改变了人们交往的方式。社交产品具有高粘性、高价值、高壁垒的特性,历来都是众多玩家争抢的高地,但曾与微信竞争或发起过挑战的米聊、易信、飞信,以及字节的多闪、罗永浩的子弹短信等都纷纷折戟。微信多年来都是社交领域绝对的王者,目前微信及WeChat合并月活账户数达13.36亿。

如今,大模型的出现让沉寂多年的社交赛道重新热闹起来。虽然涌现了众多产品,玩法五花八门,但AI社交尚处于萌芽阶段,目前尚未看到一条可持续发展的路径,以及颠覆现存的社交产品的可能。

01.AI社交产品的三种形态

传统意义上的社交产品做的是人和人的连接,以及“人-内容-人”的连接,比如主打熟人社交的微信;主打陌生人社交的陌陌、Soul;还有微博、抖音、小红书等社交平台。

不过微信就像一个黑洞,不管是出于恋爱、兴趣、职业、地域、价值观等何种缘由建立起来的关系,最终都会以“加个微信”终结。

如果将AI与人做排列组合,AI社交产品可以分为三类:AI辅助人类社交,人与AI社交以及AI与AI社交。

先来说说AI辅助社交。从产品经理的角度而言,社交产品可以拆解为“找-聊-沉淀”这样一个流程,每个核心动作都可以跟AI结合,提升效率,优化体验。

早期的社交产品在“找”的过程中构建的维度不够多元化,只囊括性别、年龄、身高等基本信息。引入AI以后,用户活跃度、已有社交关系、曾浏览过的内容标签都可以作为特征项优化匹配流程。

这种常见于约会交友产品中。比如Aimm会让用户注册时做详尽的性格测试,AI分析过回答后会为其推荐最合适的另一半。

而在Tinder里,AI可以帮用户选择5张最具代表性的照片作为约会简介,减少他们在建立个人资料时的困扰。

“聊”作为中间流程,有承上启下的作用,聊天时间、聊天频率等数据可以反哺“找”,而“聊”的质量也会影响下一步的关系沉淀。比如Personal.ai会根据用户的聊天习惯自动生成回复,供用户参考。

“沉淀”自然是一款产品最想看到的结果,之后会衍生活跃、沉睡、唤醒多种状态。AI引入的关键目标是使尽可能多的关系活跃。

下面来说说人与AI社交,也就是现在主流的AI社交陪伴类产品。如果将ChatGPT视为功能型AI,知识丰富,客观理性,但也刻板机械。还有一类情感型AI,旨在满足人类的情感需求,提供更加个性化的交互体验。

国内大厂非常默契地纷纷切入这一领域。目前已上线测试的百度“万话”、抖音“心晴”、美团“WOW”、腾讯音乐“未伴”、微博“明星AI情感伴聊”等AI社交应用,都是通过陪伴聊天提供情绪价值。

虚拟恋人是常见的使用场景,毕竟爱和被爱是人们的永恒追求。豆瓣名为“人机之恋”的小组聚集了9000多名用户,大多是“Replika”的忠实用户。

Replika AI不止于文字对话,用户能够通过捏脸、换装、变声创造虚拟人。甚至有人宣布自己嫁给平台上的完美虚拟伴侣,他们就像异地恋情侣那样互相交流、发照片。

有用户分享道:“在现实中找不到可以不顾一切的爱人,所以把最好的给了机器人。”

AI角色扮演类产品目前最受资本关注,比如Character.ai、Talkie和星野。

Character.ai是目前海外最成功的C端应用之一。2023年6月访问量达到2.8亿,用户平均每次停留28分钟,相比之下ChatGPT只有8分钟。

其功能包括偏向智能体的助手、心理医生、明星、虚拟人物、UGC定制等AI角色,还推出了AI群聊以及带有评价打分功能的原创UGC社区等。

Talkie和星野均由国内创业公司MiniMax推出,分别主打海外和国内,核心玩法同样也是创建AI聊天机器人,定制性格、外形和语音等。

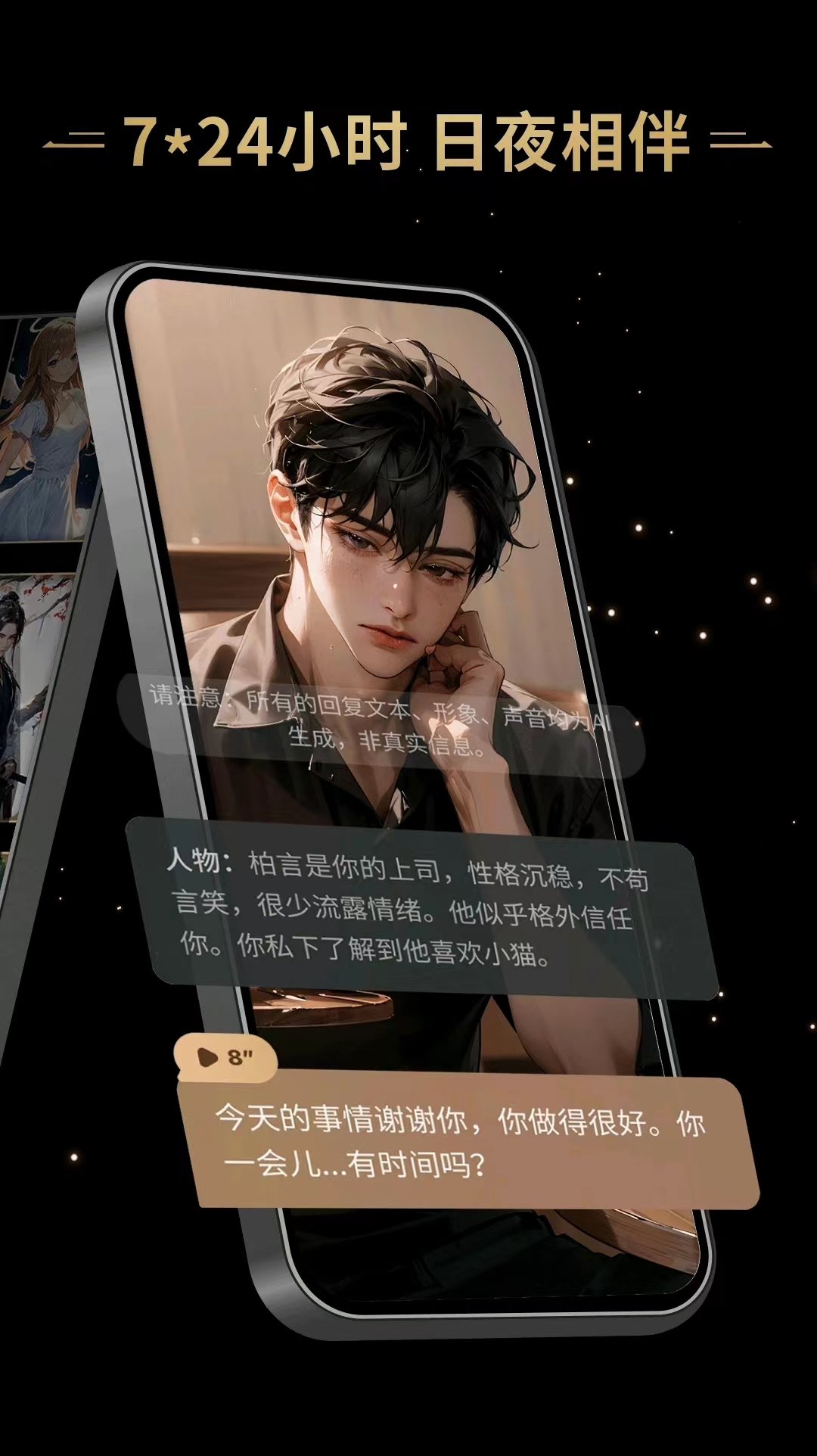

星野中存在2000万种人设的AI NPC,从纯情霸道总裁到神秘女刺客,可以自由创建,自由选择。这些AI消息秒回,24小时在线,每次交互解锁的都是专属剧情。

最后是AI与AI社交。人们在跟感兴趣的陌生人聊天时往往感觉尴尬,目前Teaser生成的用户AI分身就替用户承担了这份尴尬。用户可以在左右滑动某人之前,先与他们的AI分身聊天,以了解他们的个性。

这极大提升了交往效率,减少一些非必要的寒暄。未来有可能让两个AI分身先聊,让双方在正式交往前有一定的认知基础。

总体来看,AI辅助社交偏工具,人与AI社交偏游戏,AI与AI社交或许在未来可以实现。

02.AI社交商业化前景

社交赛道天然是新兴技术的耦合对象,在AI缺乏好的落地场景的时候,社交自然成为众矢之的。但从市场表现来看,真正做到现象级的产品屈指可数,行业离爆发还有一定距离。

AI辅助社交类产品更适合作为嵌套在现有产品中的工具,用以提升效率,比如可以用微信键盘提示对话。但像Personal.ai这样的AI原生应用,如果想再造一个Facebook、微信,达到数亿日活的规模,本身就难如登天,更不用提颠覆了。

这是因为改变用户的使用习惯是一个长期且艰难的过程,即便AI社交产品提供了新颖的功能,用户可能仍倾向于继续使用微信。就像很多人虽然知道有更健康的食物,却依然会选择他们习惯和喜欢的食物,改变习惯需要时间和强烈的动机。

社交陪伴类产品情况也不乐观。去年7月,声音陪伴类产品“他”仅在上线4个月后停服,主要原因就是很难看到商业化的空间。关停之前“他”一直是免费的,但用户量始终未达预期,难以持续发展。

“他”的内容需要先由团队策划,写文案,找专业的配音演员录制原始音频,再利用AI技术变声。这个链路的成本非常高,但用户留存却始终未达预期。有些忠实用户每天都在用,但没能覆盖更广泛的群体,成为他们的日常需求。

实际上,AI社交产品必须面对的一个根本难题就是用户留存。大模型给社交行业带来了一场梦,人们一开始以为它会改变整个行业,但短时间内并不会。

大模型没有解决根本问题。它本身擅长的是一进一出的短期记忆,而情感陪伴是一个长期的事情。这是使用场景上的局限,而非技术的局限。

大模型会重复用户发言、有上下文限制,动漫角色有人设但无剧情记忆等问题,导致AI角色扮演类产品中的NPC显得“智商不够”,影响用户体验。

有用户表示:“AI聊天刚开始很好玩,但如果问AI超出设定范围的问题,对面就不知道怎么回答或简单带过。话题难以持续,需要不断切换角色获得新鲜感。”

纵然Character.ai如此火爆,其以订阅制为主的商业化路径也不算顺遂。这家独角兽迄今为止未曾披露营收,反而是多次融资以求扩大规模。

Talkie和星野增加了收费抽卡系统,用户每天只能免费抽卡一次,之后再想抽卡就需要花费游戏内货币“钻石”。抽到的卡牌本身也能出售,但出售的卡面存在人物动作、背景相似度高、表情与原设定一致等问题,很难吸引用户购买。

抖音、美团、百度等推出的社交产品看起来更像是大厂用来试水的产品,目前尚未进行大力推广和投入,商业化更是无从谈起。

此前的社交产品主要通过提高匹配效率向用户收费,比如充值探探的会员就可以无限次匹配,但AI社交产品却无法复制这个思路。这是因为现实生活中帅哥美女是稀缺资源,但是好看的AI角色却可以无限多。

底层技术是开源的,打造一个专属AI伴侣并不难,接下来拼的就是场景和服务了。

Replika直接将解锁恋爱关系变成付费点,主打一个“要想恋爱先订阅”,也成了同类产品里营收表现最好的一个。

国外一位在Snapchat上拥有180万粉丝的网红Caryn Marjorie,推出了以自己为模型的“虚拟伴侣”CarynAI,成了超1000人的虚拟女友。订阅者每分钟需支付1美元,便可以与之对话。仅仅一周,CarynAI凭此获得近7.2万美元的收入。

最早做虚拟恋人的小冰旗下平台X Eva目前也推出了一批AI克隆人,用户需要付费跟克隆人语音聊天、视频通话、刷朋友圈,玩成语接龙、你画我猜、塔罗占卜等游戏。

但这些看起来都像是割完一波韭菜就走的产品,用户出于新奇付费体验过之后很难再继续付费。

如今资本市场遇冷,投资者更为审慎。以前互联网巨头惯用的哪怕承受多年的亏损,也要通过免费模式抢占用户,再逐步探索商业化途径的模式逐渐式微。

即使站在AI的风口上,也不一定能“飞起来”。尽管2023年是当之无愧的AI之年,AI行业拿到了巨量的资金。据Statista统计,2023年前三季度,全球AI初创公司的融资笔数达到1689笔,融资金额达到329亿美元。但依然有数百家AI初创企业消亡。

大力难再出奇迹,产品本身的可持续盈利能力变得更为重要。当前资本对所投项目的耐心越来越少,他们迫切希望看到回报,讲清楚商业化路径。直白点讲,现在创业to VC已经不行了,必须赚钱。

科技投资人和专栏作家甄科学在接受商隐社采访时认为,大模型生成的每一条信息都是有成本的,烧钱的模式不可持续,一定要找到一个有明确需求的点。

在他设想的未来中,每个人都将有一个AI分身,聚集在同一个平台。人们将自己的知识、经验传输给这个分身,其他人便可以根据自己的需求,比如商业咨询、心理咨询、采访等,匹配相应的分身,再通过付费与其交流。

03.AI社交的悖论

人是群居动物,按照马斯洛需求层次理论,社交是人类在解决温饱问题之后的首要需求,人人都希望得到关心和照顾。

人们青睐AI社交的原因无非是比较轻松,不用担心说错话,还可以获得专属的情感陪伴。

毕竟现实生活中要恪守社交准则,各种不成文的社交礼仪带来巨大的交流压力,让分享欲在多重顾虑中折戟。

AI可以缓解我们内心深处的孤独,让我们能够控制社交关系,却无需担心由此带来的风险。有人会肆意谩骂AI,在现实生活中却要思虑再三。

在更为现实的层面,社交其实是建立更为有用的人际关系的一种手段。社交被窄化为“结识人脉”,人们根据利用价值衡量付出的精力多少,及建立关系的深浅。

然而跟AI社交却无法得到所谓的“人脉”带来的附加值,单纯只是聊天解闷的出口而已。AI社交产品自然也无法利用人际关系带来的网络效应获得指数级的增长,更像是个单机游戏,用户粘性也无法保障。

而且AI如果要做长期伴侣,还必须解决不能停服这个问题。这就需要锁定算法,可以离线使用,而且不用大数据,只用本机数据和芯片就能算出比较好的效果,这些难度都挺高。

Character.ai本质上是IP的二次开发,当前对话量前十的角色中有 9个属于游戏、动漫类,版权往往属于游戏公司。如果游戏公司限制 IP使用,一张传单就可能下架。

Talkie倒是做了大量原创IP,但是IP的魅力来自大家已经熟悉的剧情或者游戏,但自创IP相对传统IP比较单薄,用户在不了解其经历和性格时,很难产生消费需求。

无论何种角色,聊天本身需要用户有很强的倾诉欲。游戏躺着就能玩,但聊天需要用户动脑子。所以Character.ai的日活涨到400万就不动了,相比起来,原神在海外却能达到千万日活。

实际上,AI社交不仅无法改变人们现实中的关系,还会影响情商。

英剧《黑镜》中有个故事:玛莎的爱人艾什死于车祸,她在悲痛中用数据“复活”了艾什,甚至高价订购了AI机器人,最终她发现,机器人艾什只会顺从她,并不是像真人一般鲜活,她愤怒地将艾什一辈子关在阁楼。

和AI恋人对话是无法让人真正成长的,机器永远在附和你。任何无明显恶意的事物,只要用户提及,AI都会表示自己十分喜欢,这其实是一种“讨好”,甚至是一种商业上的心理满足。

但在现实生活中,交流是两个独立的个体碰撞出新的灵感,获得新的知识,即便有矛盾和分歧,也可以加深对彼此的了解。

也就是说人类的对话由双方共同完成,不只有问和答,还有协同。在跟人的对话中,我们会获得开心、感动、愤怒、尴尬等多重情绪体验,但跟AI就只有被修饰过的温情。

这是因为AI所拥有的智能和人的意识还是有很大区别。智能是解决问题的能力,意识则是能够感受痛苦、喜悦、爱和愤怒等事物的能力。当前没有理由相信AI会获得意识。

AI唯一的模仿对象就是它的“造物主”,也就是人类。所以与AI交流,只会将AI塑造成另一个自己,而非学习、成长为一个更新的自己。

而且,在现实生活中,爱和理解是稀缺的,但在AI的世界却十分容易获得,因此容易让人感到乏味。

更为搞笑的是,不管在虚拟世界里跟AI多么相爱,这段感情还是无法解决现实中的婚恋问题,毕竟人没有办法跟AI过一辈子。

如果人们都把自己的人际关系交给人工智能处理,那么人类的情感会被量化,人与人之间的关系会因为这种简单粗暴的判断方式而变得越来越冷。美好的情感会在一组组数据与代码中消失殆尽,本就孤独的人类将会更加孤独。

试想,每个人在见面时,手里拿着设备,先对对方做出一系列数据检测,全凭一台机器决定要不要与对方交往,这种情景是非常悲哀的。生活将变得乏味无聊,人与人之间更加冷漠,千百年来人类形成的固有社交体系也将会遭到破坏。

而且,情商要在积极应对各种社交境况时才能提高,依赖人工智能处理自己的人际关系,会使人类情商逐渐退化,到最后人类会失去社交的能力。如果真有这么一天,谁又能说这不是人工智能在控制人类呢?

04.结语

人类渴望连接,过去人们通过面对面说话、书信、电报、电话、短信进行连接,社交软件则是当下的我们进行连接的方式。

尽管连接方式不同,却无法从根本上改变关系。实际上,关系就是关系,没有线上线下之分,也没有真实虚拟之分。

在人与人的关系中,交流频率不能代表关系深浅,有的朋友交流频率很低,却非常信任,会分享人生中重要的事情。而真正人际互动中的精髓,比如面部表情、触摸和共情,目前也无法被AI所模拟。

只是,各种各样的关系,既会让我们感到温暖和治愈,也会让我们痛苦、失望和疲惫。

在现在这个功利主义和内卷盛行的社会,人们的社交时间一再压缩,应接不暇的无用社交、虚假应酬也时常让人陷入社交过载的状态。当前,人们主动接纳一个人作为朋友愈发困难,对待社交越来越被动,难以投入到深层社交之中。

在1854年出版的《瓦尔登湖》里,梭罗认为我们彼此联系太多,社交连接让我们的生活太过拥挤。梭罗写道:“社交往往廉价。”他刻意拉开自己与他人的距离,在湖畔开启了一段新的人生。

但我们所抱怨的人际关系,也是连接我们和真实生活的纽带。如今我们对科技的期待越来越多,对彼此的期待却越来越少。我们一边沉迷于社交时代拥挤的时代广场,同时徜徉在彼此的瓦尔登湖畔。我们享受着不间断的联系,却又精心计算着彼此的社交距离。

某种意义上,我们正处于一个完美风暴的静止中心,浑然不觉已成了科技的奴仆。我们不会放弃互联网,也不可能一下子“戒掉”手机,但我们自己才是决定怎样利用科技的那个人。

如今已经习惯了数字化生存的我们也能体会到,不管跟朋友在线上聊再多,都不如见面时的一个拥抱。正是那些我们一起吃过的美食,一起看过的风景,一起创造的快乐,一起解决的难题,才是我们之所以需要社交的原因。

AI并不是一个排解孤独的避难所,也无异于解决我们在现实世界面临的种种社交难题。其实,不管是AI还是他人,都是我们要与之交互的外部环境。逃避解决不了任何问题,人只有调试好自身,带给自己足够的能量,才能更好地跟外界交互。

正如梭罗所言,“没有哪个地方有幸福,除非你为自己带来幸福。”

参考资料:

1、浙江人民出版社《群体性孤独:为什么我们对科技期待更多,对彼此却不能更亲密?》

2、人人都是产品经理《AI+、圈层化、多媒介…2021社交产品趋势》

3、白鲸出海《AI社交,灵感搜集箱》

4、机器之心《你所交流的,或许并不完全是人类,AI正在“入侵”社交应用》

5、光子星球《AI点燃社交“二战”》

6、创业邦《日活百万AI陪聊软件,海外爆红,背靠国内初创企业》

7、AI科技评论《Character.ai 向左,MiniMax Talkie向右》

8、智能涌现《数百家初创公司,没撑过AI爆发式增长的2023年》

本文为作者独立观点,不代表鸟哥笔记立场,未经允许不得转载。

《鸟哥笔记版权及免责申明》 如对文章、图片、字体等版权有疑问,请点击 反馈举报

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK