小红书究竟是什么?

source link: https://www.woshipm.com/it/5883578.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

小红书究竟是什么?

前几天,小红书刚刚度过自己10周年。最近大家讨论最多的,要么是小红书被微信等巨头围追堵截,或者是变成大红书,或者是其自身的定位——有人说是一个分享平台,也有人说是种草平台,这篇文章,我们一起来讨论一下。

2023年8月2日,小红书成立整整10年了。

不知道有多少人记得它当初的样子:7个制作精良的购物攻略PDF文档,一个简单甚至单薄的旅游和购物攻略笔记社区。然而健忘的大多数人更熟悉它的现在:每天服务超过1亿的用户;越来越多的女人、男人、老人、成人、少年、职场精英、家庭主妇、高校学生、教授学者、明星和运动员等,已经习惯把它当成大千世界的搜索入口——他们当中的一些人也是符合各自领域专场的小红书内容创作者,在这里上传和精心地维护自己创作的视频和图文内容;品牌和广告主在期待它更多的机会开放;而巨头们——无论淘宝、天猫,还是抖音和微信,则纷纷把它放在竞争的靶心。

“小红书”正在变成“大红书”,似乎是一个共识。

在“人口红利”和“流量红利”早已见底,大多数中国互联网平台失去了看得见摸得着的增长引擎的当下,小红书在变大、变强的轨道上继续增长。

这是一个增长乏力周期的增长故事,也是通过自我节制获得新生命力的社区实践。

小红书今天的一切,都与中国移动互联网过去10年的起伏跌宕和涨落逻辑形成了鲜明的反差:在别人都大而全的时候它小而美;各家平台都高速增长的时候它默默无闻;在大家陷入增长乏力的境地,“标签感”越来越强烈的时候,它居然变得多元和丰富了起来……

小红书是一个“反常识”的存在,反的是中国互联网基本增长逻辑的“常识”。

8月2日,小红书CEO毛文超在公司内部做了10周年分享演讲。40分钟的时间里,“流量”、“网红”、“日活用户”和“增长”等等互联网公司CEO最擅长讲的术语和概念,一次也没有出现。

反之,他用了一半时间讲述小红书这家公司的来历和去处,另一半时间在讨论人文精神和科学技术的关系。

当然你可以说,任何一家互联网公司的CEO都喜欢在一些特殊的庄严场合跳出具体业务讲这些“形而上”的东西,修饰自身的业务不足甚至道德困境,为公司找到业务和价值观上的合法性和合理性。但是,一个人讲出来的关于初心、价值观和人文关怀的东西是为了“上价值”而上价值的牵强附会,还是自己长期以往有迹可循的思考和实践,人们的感受是不同的,得到的反应也是不同的。

有理由相信,小红书CEO毛文超讲的是自己相信的话。

有很长时间,我们已经习惯了从互联网公司的CEO和高管那里听到新的“打法”和创造的新概念新名词、关于竞争和增长的被高度浓缩的方法论、“黑话”和密码,以及“几个关键决定”之类的东西,似乎一切的增长、成功和进步,都源自几个无比前瞻且正确的决策,一套见招拆招无往而不胜的组合拳,一张从0到1绘到底的蓝图,以及那些被总结成互联网公司组织建设“法宝”的金科玉律……

但是你很少听到一个CEO跟你说:进步是在彷徨中取得的;增长都是“熬”出来的;很多尝试和努力在一开始的时候并不成功,到了某一个时间点却以意想不到且无可控制的方式得到了验证;以及在科技与人文、审美和效率、个性与规模、社区氛围与商业化之间的“天人交战”,是几位关键决策者10年以来日复一日的自我拉扯……

毛文超讲的就是这些。

听很少公开发表演讲的毛文超说话,你会发现他非常执迷于复原这10年经历的一些刻骨铭心的细节、团队里每一个人的情感和情绪、以及“小红书应该是一个什么样的社区”的场景化而非概念化的描述。在这些叙事的背后,与其说是理想主义的彰显,倒不如说是一个人、一个团队、一个组织对一个美好愿景的努力复现,无论它有没有结果。

一、那些没有答案的关键瞬间

2020年中,小红书开了一场战略共创会。

据描述,会上不少人一度失声痛哭。前一年的小红书刚刚经历了最困难的一年:公共舆论对小红书上时而呈现出的物质主义和拜金主义氛围进行了批评,一些用户也表达了厌烦和不耐,社区生态等严峻问题,让小红书必须做出改变。

“我们反思了对生态的漠视,反思了对用户和创作者的傲慢,反思了对外部巨大环境变化的视而不见,也反思了内部团队的目标和动作的割裂。”毛文超说。

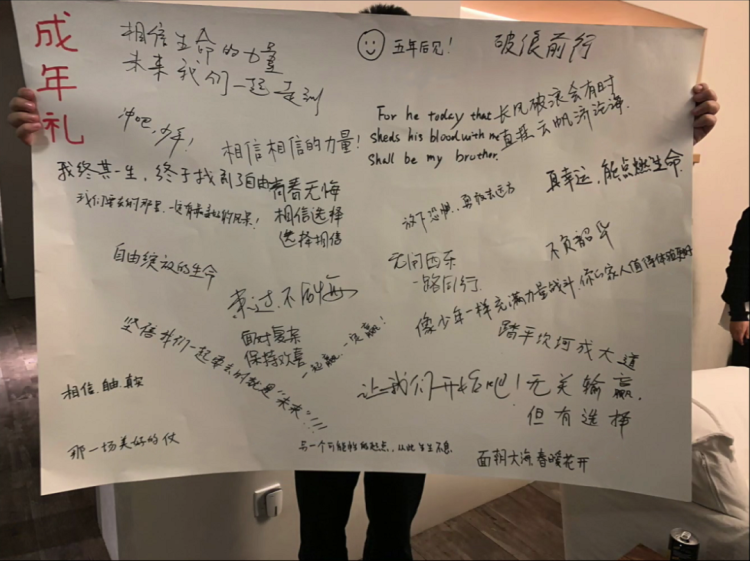

他感慨这些三年前的事情让他感觉恍如隔世。“这是小红书的成人礼,”毛文超说。

小红书似乎在坚持原则的同时丢掉了一些原则。而在那之前,毛文超是个连和合伙人瞿芳第一次决定要创业时,都先讨论“原则”的创业者。

2013年时,毛文超和瞿芳决定一起创业。但他们一开始就没有讨论商业模式或市场规划等,却先是互相提出一个问题:如果一起共事,你有哪些原则是必须要坚持的。

毛文超说。“当时我提的是:未来小红书里的任何岗位,都要留给最胜任的人。我和木兰永远不能让自己的能力成为公司的天花板。木兰提的是要把耳朵打开,倾听彼此;关上门我们可以尽情地表达不同的观点,但打开门,我们就是一个声音一个决策。”

木兰是瞿芳在小红书的“薯名”(来自对小红书谐音“小红薯”的化用),而毛文超的“薯名”是星矢。

于是,小红书成立。

小红书的第一间“办公室”, 上海复兴中路

之后的故事如外界所熟知:小红书的第一款产品是七个制作精良、内容丰富的PDF文档,主要是中国香港等地的购物攻略。“我们当时就是一个小型编辑部”,毛文超说。

这倒给我们呈现了一个此前被人们无意忽略的事实:小红书在诞生的初始,并不是一家典型意义的互联网公司和科技公司,而是一家纯粹的内容公司,准确地说,更像是本世纪早期流行的“孤独星球”或是“iLook”的电子版。在那个随便一个团队都能开发一款移动APP的时代,在那个洋码头、蜜淘和蜜芽等一批最早期的“跨境电商”APP方兴未艾,轻易就能获得超额融资的时期,一个团队在一开始用几个PDF,而不是一款APP进行跨境购物推介,足见这个团队不是冲着“趋势”,而是按照自己的审美、原则和对事物的理解,去做一些事的。

它肯定不能体现这个团队在当时的产业趋势前瞻性——小红书在很长时间之内没能成为一家真正意义上的电商公司也不是没有道理的,但这并不妨碍小红书很快有了自己的APP,也开启了跨境电商,仓储布局也陆续展开,在那个移动互联网每天都在往外喷薄新应用、新场景的年代,学会这些并不是一件特别难的事。

小红书的第一次技术“自觉”是在2015年,这一年小红书有了自己的算法工程师。

但这是一个在当时的小红书很“鸡肋”的岗位——每天新增几百篇的内容,10分钟大概就能刷完,这样的数据量用“算法”推荐,效果肯定不如编辑推荐好,“杀鸡用宰牛刀”如果不是为了赶时髦,肯定得有点别的理由。

更何况,当时算法推荐也谈不上时髦,靠算法推荐一张蓝图绘出来的今日头条正在被各种传统的坚持编辑推荐的新闻客户端围剿和质疑,抖音离真正意义上的诞生尚有两年的时间。“算法有没有价值观”也成了被放在桌面上讨论的问题。大多数从事内容社区的人们在当时更相信编辑推荐的力量,也相信运营出来的效果,但没多少人真的愿意靠算法打天下。

“小红书首先是一家科技公司”,这是毛文超在那个时期的首要判断。两年前,别人都在做跨境电商APP的时候,小红书坚持埋头编辑导购攻略的PDF文档。两年后,大多数当年做APP的同行对“算法”且疑且惧的时候,小红书抢先一步拥抱了算法,不能不说是一次小红书团队在认知上一次的巨大革新。但“超前”的认知并不一定带来更好的结果,这也是常识。

更何况,今日头条当时已日活近亿,每天滚动着数千万条新鲜的资讯,每天几百条新增笔记的小红书“何德何能”靠算法定义自己?

当时的小红书没有答案。

“在审美与效率、个体与规模、人文与科技的拉扯之中,我们好像不能放弃任何一边,但我们那时候好像也没有找到一个方法让他们很好地融合在一起,” 毛文超如是描述。

毛文超说,他在那个阶段看了非常多的书,关于科技、艺术、社会学、心理学、哲学,以及“科技史上为数不多能够做到既伟大又美好的公司”年轻时候的成长故事。

这些书看似庞杂,但其实都在复现事物发展的终极规律,而不是短期的方法论。这些书里不会告诉你“流量密码”,也没有什么“增长黑客”的神话故事。“科技与人文的十字路口”这句话在当时就有些滥了。很多人觉得在一个开机画面里藏一点摇滚乐的元素,在一场演讲的PPT里插上几张波普肖像就是“人文精神”,世界上哪儿有那么简单的事。

思考的多了,动作就一定会慢。小红书就是那时候被打上的“慢公司”标签。

思考的多了,人就一定会迷茫和痛苦,也就会自我拉扯。到最后,还不得不逼得自己做出一个多少有些倾向性的选择。

“聚焦生活方式必须用好推荐,才有机会为每一位用户度身定制一本最适合他的小红书,带他看大千世界的美好和身旁的精彩”,毛文超如是阐述小红书早在2015年就拥抱了算法推荐的原因。

这也意味着,算法推荐被用在了当时看起来并不该用到的地方上。

众所周知,算法推荐最无所不能的使用场景是在海量的内容信息中调动每一个消费这些内容的人们内心最隐秘的欲望,卷起千堆雪,让人欲罢不能。比起“热闹”和“焦虑”,“美好”并不是算法推荐最擅长的用武之地。

但“美好”同样是一种价值观,当它被定义为算法推荐的使命的时候,这种“算法”本身也就有了价值观。

“我不知道如今的黑客是否会流芳百世,但我们可以看到如同艺术家一样,这些数字时代的手工艺人正在改变世界。”,这是小红书的第一位工程师路飞当时写在办公室一层的一块黑板上的话。

在“黑客增长”与“手工艺人”之间,当时的小红书已经做出了某种若隐若现的选择。当时行业里有太多“方法”被标榜,太多“打法”被神化,甚至被印证能带来立竿见影的增长,做与不做,只是一个选择的问题。

小红书从第一天就在拒绝成为某种更容易成为的物种。即便在找到了“算法”的武器之后也不例外。毛文超称,在那时他确定了一件事,就是要拥抱算法为代表的新科技,因为他们是时代给予的神奇画笔,“如果我们有幸掌握了这支神奇画笔,不同的人,不同的公司,会画出不一样的画”,但画出的是什么,他和团队一直都没有答案。

没有答案,也就意味着得一直摸着石头过河,即便是在问题和危机暴露的时候。回到2020年初的那场“战略共创会”——内容生态出了问题,对创作者和用户的傲慢心态逐渐抬头等迫在眉睫的新问题新挑战被摆在桌面上。而这些关于小红书当时面临的“生死考验”,又何尝不是在“没有答案”的摸索中获得了成长,进而积聚产生的新问题?

如果不是算法推荐起了作用,如果不是创作者生态繁荣了起来,如果不是“大千世界”过于精彩了,又哪儿来的这些问题?小红书要还是那个日更几百篇的迷你社区,又哪儿来的生态问题,物质主义又能泛滥到哪儿去?

面对这些新的问题,小红书有解决的方法,但仍没有唯一的答案。

它最开始的时候,两名创始人只知道要按照自己的原则,做一个分享生活美好的产品,它应该就是几个PDF,还是一个社区,一个内容平台?没有答案。

两年之后,小红书决定拥抱算法推荐,但算法用来推荐什么?怎么推荐?机器学习该怎么兼具人文精神?让用户得以刷新和分享的是美好的事物而不是单纯的欲望和焦虑,没有答案。

又过了四五年,小红书第一次遭遇成长的烦恼,有了自己的青春残酷物语,它该如何完成一场爱与痛交杂的成人礼?它有了觉醒,但那不是答案。

承认“没有答案”,任由答案在时空中飘荡,也是需要勇气的。

二、答案在“不做什么”

在2020年的阵痛和彷徨中,小红书首先探讨如何制定新的《社区公约》。

《社区公约》是任何一家具有社交属性的互联网平台的标配,本无稀奇之处。在大多数互联网平台,它是约束用户基本行为的一个“底线原则”,比如禁止发布违反法律法规的内容、禁止辱骂和网暴等。

大多数平台在执行《社区公约》的时候小心翼翼地维持着“不触及底线”和“制造流量繁荣”的平衡。

相较之下,小红书的《社区公约》对明确创作者和用户“不做什么”,枪口压得更低。

在2020年开始的用户深度调研中,小红书意识到,以前“有用”的消费心智,逐渐被虚假的种草所影响,用户认为一些内容变得虚荣、浮夸和不真诚,从而心生倦意。基于此,在2021年4月公布的小红书《社区公约》中,明确提出了“真诚分享、友好互动”的社区行为规范,要求甚至是强制社区创作者在分享内容时,应遵守申明利益相关、抵制炫富、反对伪科学、避免过度修饰等分享原则。

它肯定会抑制那些在社交网络上最活跃而邪恶的因子自由飘荡,损失一部分流量和用户,甚至失去一些把增长快速运营出来的时间窗口。不过反正,小红书在历史上就从来不以擅长抓住每一个增长的“风口”而著称,很多东西就是给了小红书,它也不一定抓得住。

接下来它还做了更“绝”的事:对一些明显带有负面情绪和隐藏的攻击性的评论内容,尽管没有触及《社区公约》的底线,小红书的运营团队会主动地降低这些评论的权重,不被更多的用户看到。

在接下来的产品设计上,小红书对“不做什么”,也形成了越来越明确的原则。

比如,它坚持不用满屏信息进行轮番轰炸,也不搞 “五四三二一”的抢购倒数,它尽可能给用户最大限度自由地浏览界面……更重要的,是对不同粉丝量级用户的原创内容的有意识平衡,让任何人的原创内容通过算法推荐机制,尽可能地被更多人看到。这一系列“坚决不做”的事所竭力避免的,是小红书作为强势的平台一方,对用户随时可能带来的 “侵略性”。

在商业化方面,小红书也是把“不做什么”的红线划在前面的。

2020年的反思之后,作为“成人礼”的一项标志,就是小红书开始认真探索商业化的问题。

常识和直觉都告诉人们:小红书最容易实现商业化。

有哪个平台比小红书更适合讨论“买买买”的话题么?有哪个平台比小红书更有消费的气质么?可是人们发现,小红书在商业化这件事上的动作太“慢”了——直到今天,你在小红书的信息流里刷出的带有导购链接的内容,都远比其它的信息流内容平台要少得多。

在小红书的商业化实践中,不难发现它在极其审慎地克制着物质主义的欲望。克制“物欲”对一个人的挑战,并不比一个互联网平台克制恣意生长的欲望要轻松。对小红书这么一个一度弥散着物质主义气息的互联网社区来说,它需要用克制物欲泛滥的审慎规制无序增长的欲望,自然是一件很不容易的事。

让我们回到一开始的小红书——那7个购物攻略的PDF开始。那时的小红书没有产品经理、工程师、运营和商务,就是一个单纯的编辑部。毛文超和瞿芳相信精品和优质的内容才能真正地打动人,包括击穿人们的兴趣和欲望。一个极度追求内容品质的编辑部在10年的时间里嬗变成一个最大的生活方式内容社区,抵御商业化进程对社区氛围的破坏和“侵略”,就变成了小红书的本能。我们经常说一家优秀的媒体,通常都建立起了内容编辑和商业广告之间的“防火墙”,现在看来,“编辑部”起家的小红书,居然在一个生活方式分享社区的内容和商业之间,也建起了一堵类似的防火墙。

这并不是一场单向度的抵抗。当一家公司必须要商业化的时候,当几乎所有同行都五四三二一上链接的时候,当在大多数平台都刷五条视频出来三条带货广告的时候,压力势必更多来自内部而非外部,社区氛围与商业化的平衡一定是越来越脆弱而非越来越坚固的。

在一个最不缺速成“打法”的中国互联网业,小红书内部用尽各种方式避免自己的思路变成为增长而作增长,避免天天把流量挂在嘴边,杜绝为了阶段性的增长而牺牲长期目标,这总要真的相信点什么才能做到吧。

而当今天外部环境骤然变化,整个行业都不得不告别日渐失效的快速逐利法则的时候,小红书从来不去追逐的这些东西和它形成的习惯,反倒成了它的优势和禀赋。

因为平台真的决心不做一些事儿的时候,用户是感觉得到的。

2020年开始,小红书的内容从美妆开始破圈,到冰雪运动、露营等户外生活,进而蔓延至数码科技、读书、健身等各个领域的多元化内容,今年还一不小心成了世界前沿人工智能知识学习的大本营。小红书有意为这个变化做了一些事么?当然做了,但做完了他们自己都觉得有点沮丧:想推的门类没推起来,效果看上去并不好。但是过了一段时间,在一个“没有答案”的时间点,这些内容爆发了,或者其它某一个意想不到的门类爆发了。

这也是小红书自有的“成长逻辑”。瞿芳形容小红书像是在播种,一切在此生发,但不是当下就要产出果实,而小红书在做的就是松松土浇浇水。在经历了曲折的成长后,它浇水松土的手法也在进步。

它铺垫了小红书未来的答案:当它真正做一些商业化的探索时,可能破坏社区氛围的“物欲属性”已经极大的降低了,多元内容属性凸显了,社区氛围友善了,生活的多棱镜被点亮了。昔日的克制、放弃甚至迷惘,给“干净”的商业化环境铺好了路。

有品牌方形容今天小红书发展出来的商业化与其他平台的差别:“在小红书,大家很爱讨论买买买,一些品类在小红书上的搜索量可能是电商平台的两倍;而在其它一些平台,讨论 ‘买’这件事其实对于用户是一种打扰。”

今天的小红书已经确定了自己的商业化路径,蒲公英和聚光等商业产品作为“骨骼”已经成型,为参与者提供了商业上的确定性。这个生态里,品牌、KOL、普通人、KOC,各个方向都有了自己的驱动力去做分享,具有小红书特色的商业化路径,也就这样自然地长了起来。

在10周年的分享演讲中,毛文超说现在的小红书是一个“有少年气的成年人”。所谓成年人,是它现在已经走上了增长和商业化的正轨,而所谓的“少年气”,则意味着更多。

“少年气”意味着既要论利弊,也要论对错;意味着无论别人相信不相信未来,它相信未来。更重要的,就是有“不做什么”的坚持和笃定,这是一种不被定义的,不刻意寻找唯一答案的,有选择权的自由。

三、广阔与温暖

2019年,小红书的几位核心管理团队成员“展望”了一下五年后的小红书。在筹备10周年的内部活动之前,毛文超翻出了瞿芳当年写下的一段话,在当天的演讲中,念了出来:

“(五年后的小红书)在用户价值侧有高的壁垒,是生活方式的心智入口,并在接下来的五年内无法取代。初步完成了商业价值的探索,成为国内生活方式相关最重要的平台之一。

从用户使用习惯来看,遇到生活方方面面的需求时一定会来小红书搜一下,平时碎片化的时间里会浏览大量小红书的内容。

商业价值上,让创新有价值。不管是用户创造的UGC内容,还是结合“故事+设计+制造”的品牌,从本质上都是创新驱动。打破过去十年主要以效率提升为商业模式的形式,它更像是一种liberal arts(自由艺术),能让art的部分创造出不一样的精神体验,继而创造巨大的商业价值,社会价值,让世界因为我们变得好一点点。”

这几乎变成了一段“预言”。

是的,小红书正在成为国民级的搜索入口之一,人们来这里不仅仅是找美妆,也来找旅游体验、烹饪技巧、健身心得、签证经验、升学秘笈,甚至各类科技和人文知识。

是的,小红书已经从“物欲横流”的繁华世界变成了多元且包容的精神世界。当人们想认真地分享和感受一些美好的事物的时候,小红书成了很多人的首选。毕竟,能让人忍着不生气不吵架的互联网社区不多了。

是的,大多数互联网公司在“效率提升”这件事上已经走到头了,“不靠效率还能靠什么”的答案他们没有。小红书过去也没有这个答案,现在好像有了:靠一个苦心孤诣、历时十年形成的“美好生活”氛围。

只有拥有一些不改变的部分,才能让时间的长度发挥作用,才能有温度和广度。

2023年7月,小红书内部又开了一次务虚会,希望聊聊十年之后的小红书——比上一次的问题,时间跨度又增加了。

最终得出了三句话:

“发展第一,以人为本,小即是大。”

在内部的思考之外,小红书继续用关注具体的人的方式做着用户调研,他们与大量用户细致的聊天。一名小红书用户把小红书比喻成灵魂伴侣,能让他获得安慰。一个用户甚至形容,小红书像是一个温柔而什么都懂的朋友,ta也因此注定有很多其他朋友,甚至会让他“吃醋”。

这些发散的语句都被毛文超记了下来,在分享中一字一句念出来,它们都让毛文超又开始思考那个2015年留给自己的问题。

“读到这里我突然有一点感动,我眼前浮现出一幅理想社区的画面,在这样一个线上世界中,幅员辽阔、人丁兴旺,社会文化经济活动都非常发达,人们在大小空间或高谈阔论,或低声细语。”他说。

在此前一次与品玩的交流中,小红书联合创始人瞿芳也曾提到这样的场景:尊重多样性,一切都有向上的动力,各个空间的边界清晰而彼此之间也有着良性的交互,就好像一个“当代的清明上河图”。

毛文超最终把这种理想的城市般的画面归结于两个短语,“广阔的大世界”和“温暖的小社区”。

两句略显文艺的描述之间,是互联网历史上各类社区属性产品的夙愿。它们往往都有一个造城的梦想,却一直难以解决这个城里不同人群和不同属性的街区之间的界限与交互的最佳方式。

城市的管理者很容易或是出于一种自以为的上帝视角,或是难以抗拒的短期利益而侵入这些有机会自然生长的体系,追逐效率高过维护多样性,而在拒绝了诸多诱惑后的小红书,使用的更像是一种人们已经淡忘了的“附近”的逻辑,在不断泛化的过程里,用户用附近来确立边界感,维持住不同圈层无论大小的存在自由,然后也用附近来提供彼此交流的通路,让用户自己组建自己需要的“附近”,并和有交集的人们互相看到对方。过程中的关键其实是平台让渡出自己的一些执念,比如对效率的追求。

有了这样的思路,算法也可以走出第二条路。

过往人们被那种吃进一切数据反馈然后制造出天眼一般的信息漏斗,为你决定一切信息消费的逻辑所笼罩,所吸引,所征服,而忘掉了算法本身是一种可以带来进步的技术,或者,像毛文超所说,是一种画笔,当它不是一种全能上帝的角色时,它是可以对人们发出的具体信号进行更好的理解,更细致的维持多样性,最终避免而不是增强一个全能者的角色。过程中的关键同样也是平台让渡出自己的一些执念,比如操控一切的诱惑。

前者连接更广阔的世界。后者带来温暖。

在一切浮躁的东西被不得不放弃的时候,它们显得更加清晰。

“讲到这里我仿佛回答了五年前那个问题。”毛文超说。

“小红书在这个时代存在的意义是什么,就是以科技为笔,以人文精神为墨,勾画人间烟火气,最抚凡人心。”

在这里,“科技”是算法推荐的机制,人文精神是人与人之间包容、多元、广阔和温暖的关系,人间烟火气是人们每日在社区里的日常,而你我皆凡人。

作者:骆轶航,玄宁

来源公众号:品玩(ID:pinwancool),有品好玩的科技,一切与你有关。

本文由人人都是产品经理合作媒体 @品玩 授权发布,未经许可,禁止转载。

题图来自小红书官网截图

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK