知乎下线“匿名功能”:迷雾散去,重现开放真诚生态

source link: https://www.yunyingpai.com/news/940083.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

知乎知乎下线“匿名功能”,“匿名”的面具下,不同行业、圈层的人可以从现实生活的身份中脱离,在网络“理想国”中自由发言。本文讲述相关内容,希望对你有帮助。

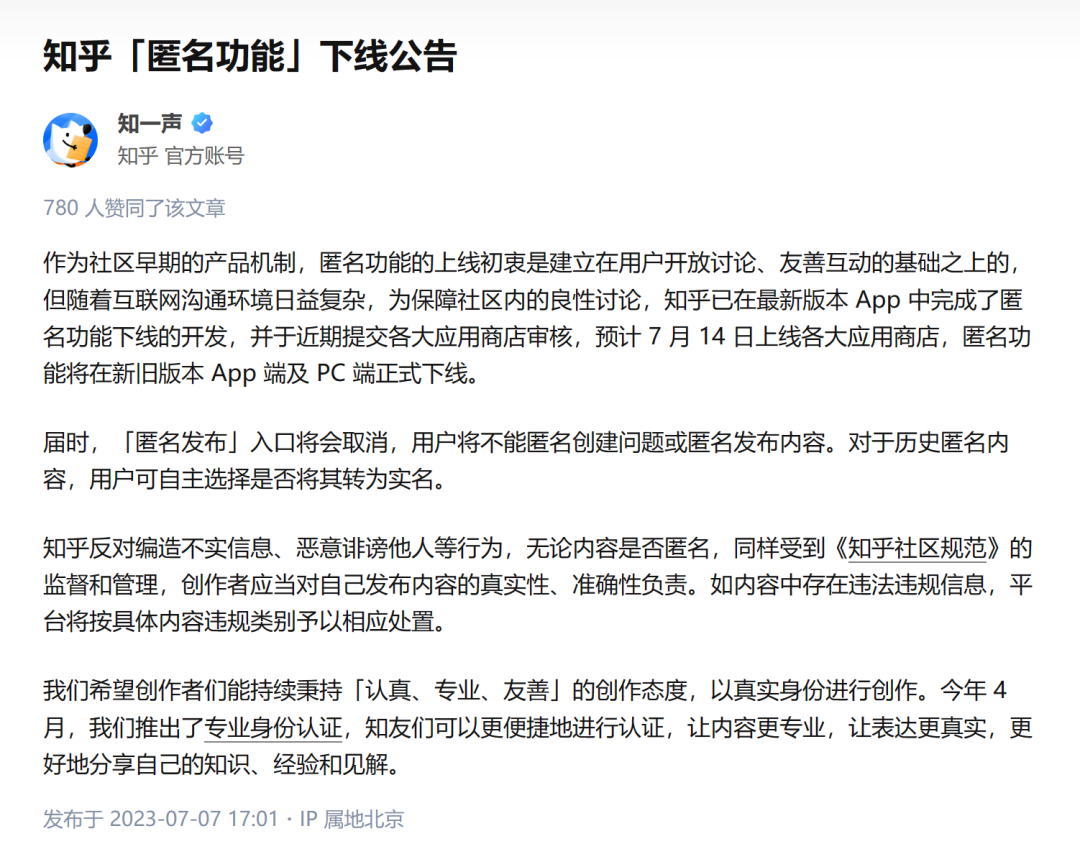

作为知乎社区早期的产品机制,匿名功能的上线初衷是建立在用户开放讨论、友善互动的基础之上的。

但随着互联网沟通环境日益复杂,知乎表示“为保障社区内的良性讨论”,在新版本中“匿名发布”入口将会取消,用户将不能匿名创建问题或匿名发布内容。

(知乎公告)

这一改动引起了网友的热议。有网友认为取消匿名后的知乎,不过是“天涯”的余晖,难掩其落寞之路。

也有人支持取消匿名,认为知乎匿名为该平台虚假信息蔓延、网络暴力等问题提供了温床。

对知乎匿名功能的争论指向对于互联网社区生态的讨论,支持或反对取消匿名功能的人似乎都在借此机会描绘这心中理想的互联网社区蓝图。无论匿名与否,开放、真诚似乎永远是“互联网居民”的原始基因。

一、匿名“树洞”:打破圈层的理想国”

知乎的匿名功能曾是它与其它社交媒体平台最大的不同,为知乎提供了独特的陌生人社交氛围。人们像是在参与一场“假面舞会”,在“匿名”的面具下,不同行业、圈层的人可以从现实生活的身份中脱离,在网络“理想国”中享有较大的自由度和短暂的安全感。

“人在美国,刚下飞机。利益相关,圈子太小,匿了。” 是“匿名时代”知乎回答常见的开篇用语,一度成为“知乎体”,引发网友的模仿与戏谑。

但从这句话,我们或许可以窥见知乎用户对于“匿名功能”的钟情源自于何处。

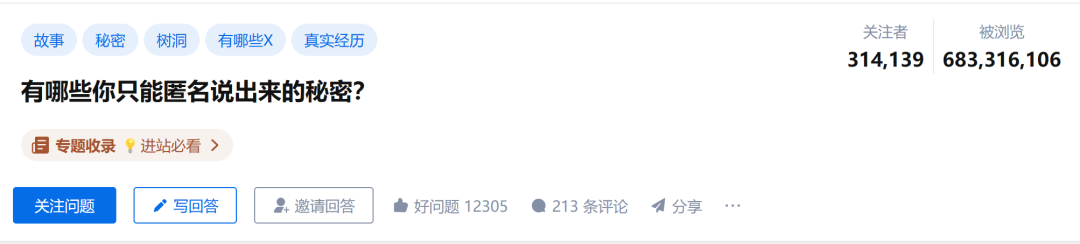

知乎社区内有多个关于“有哪些你只能匿名说出来的秘密?”的问答贴,这些问题的关注量和互动量都居高不下,在微博、小红书、豆瓣等社区基本上无法看见这样规模的匿名互动,这一问题也被收录进“进站必看”,彰显着知乎对自身平台的构想——开放、包容的互动问答社区。

(知乎提问)

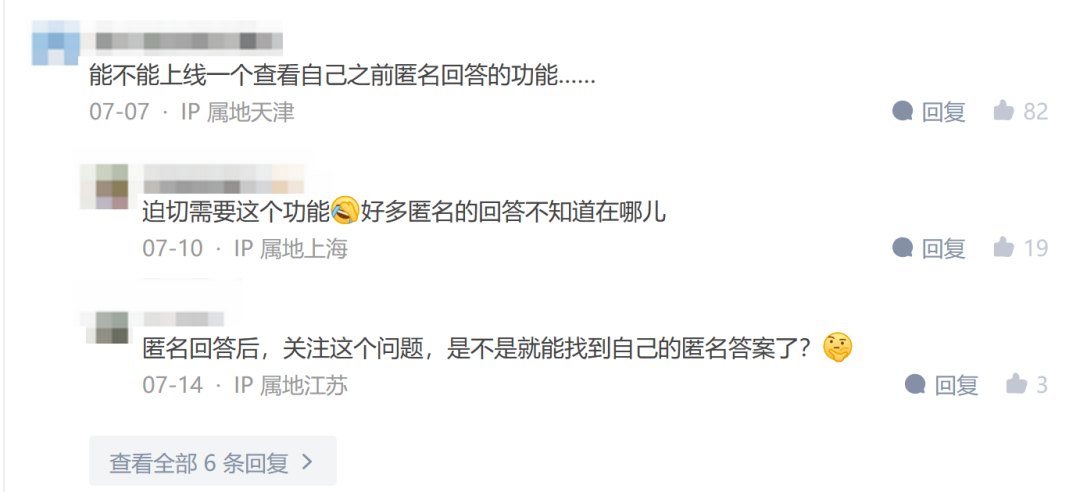

匿名将社交媒体用户的头像、简介、背景页、历史回答等社交线索掩盖,不仅围观者无法通过匿名回答找到发帖人,发帖人自己也无法从自己的历史回答中找到这条记录,对于使用知乎匿名的人来说,就像是对着大海扔出一只漂流瓶,随后隐于“佚名”。

(知乎网友评论)

在匿名功能的帮助下,知乎像一个树洞,承载着人们在真实世界中不愿开口诉说的故事。而对于知乎“资深用户”来说,其意义远超于赛博树洞。知乎在其品牌调性中不断强调专业”“严肃”“精英”等特性,这也表明,对于不少用户来说,知乎“匿名”是联系不同圈层,打破“信息差”的工具。

(知乎网友评论)

无论是吐露一波三折的情感故事还是“利益相关”的精英圈层揭露行业内幕,匿名问答实际上寄托着人们对于社交压力的规避和个人隐私的保护。

匿名问答是一种“既隔离又连结”的弱链接,发言者和讨论者在匿名的面纱下免于自我和他人的种种审视,放下性别、职业、身份等外在因素,更聚焦于问题本身的探讨。

在没有匿名功能的平台,也有网友通过设置头像ID等方式实现某种“伪匿名”。目前“声势浩大”的momo风潮就是一种人为的“伪装”,momo们试图在网络乱流中保留一片精神自留地。随着知乎“匿名”下线,网友们戏称“进入momo时代”。

(知乎网友讨论)

这些真真假假的社交马甲,实际上表达着人们对于“个人隐私保护”与“社交连结“之间的矛盾,承载着人们对于打破圈层壁垒、人人畅所欲言的“网络理想国”的向往。

二、匿名之伤:面纱下的潘多拉之盒”

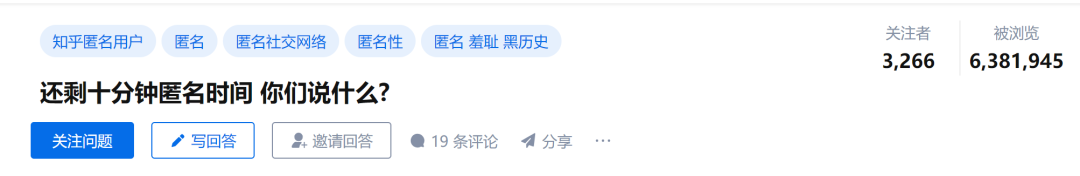

在知乎匿名功能下线前,问题“还剩十分钟匿名时间,你们说什么?”冲上知乎热榜。众多网友友充满惋惜地追忆“匿名”岁月。而与此形成鲜明对比,也有不少网友为“匿名”功能下线欢呼叫好。

(知乎提问)

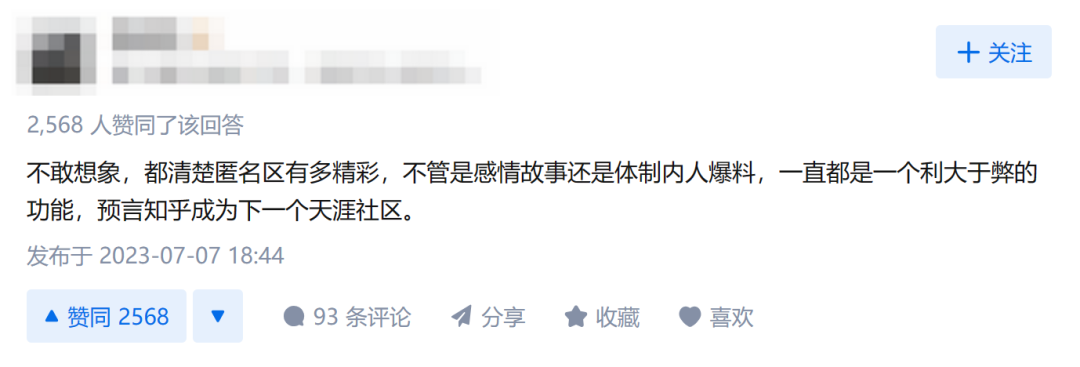

不少网友认为,“匿名功能”是知乎社区“高质量内容”的重要保障,取消匿名后的知乎,将不可避免地走上“天涯”的老路。

(知乎网友回答)

随着互联网文化的不断发展,匿名社交的“没落”似乎是一个普遍的趋势,而非知乎所独有的调整。

尽管“匿名社交”有着种种美好设想,人们可以放下线上线下各种社交顾及,专注于交流话题畅所欲言。但在实际情况中,人与人之间的交流,似乎是更加复杂的情形。

2020年,一款名叫“Popi提问箱”的匿名社交软件在朋友圈中火爆,大家纷纷po出自己的“提问箱”链接,期待能得到来自朋友们的匿名提问。此后一系列标榜“匿名”的社交软件雨后春笋般出现在人们的视野中,但是大多数都如“昙花一现”,在一年或者更短的时间内,匆匆退出社交舞台。

正如知乎在其公告中所披露的,这些主打“匿名社交”的软件大多都被“虚假信息弥漫”“骚扰谩骂”“仇恨言论”等问题所困扰。“匿名功能”的双刃剑,在帮助人们畅所欲言的同时,也在刺伤着一些人。

(知乎网友回答)

“匿名功能”在满足人们社交参与感的同时,也可能打开人性的“潘多拉之盒”。“匿名”功能为用户提供了某种“社交豁免”,释放了平日在“社交礼仪规范”下不曾展露的窥私欲和恶意。

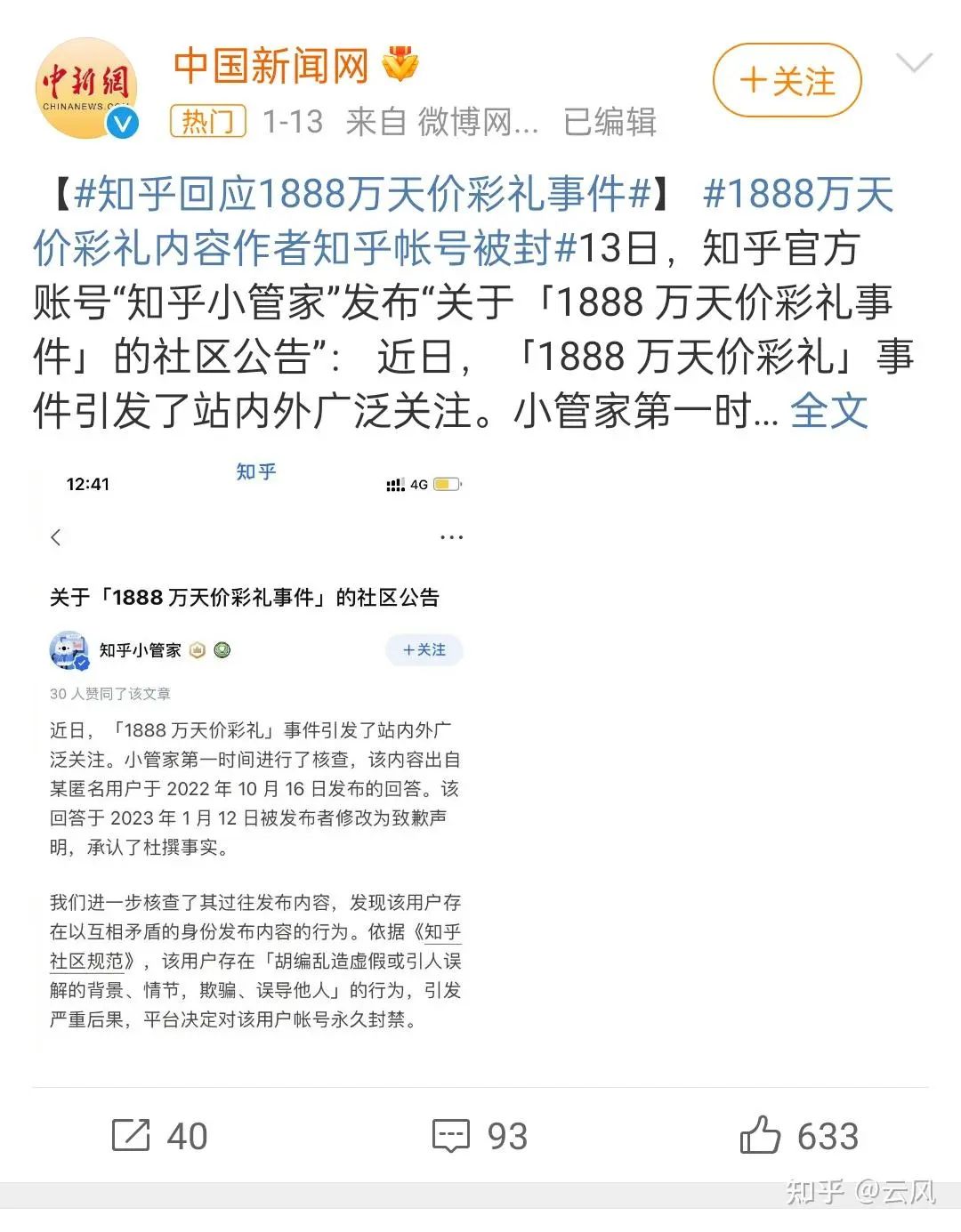

在“匿名功能”的几次虚假信息风波中,知乎近些年风评似乎每况愈下,其形象不断从专业问答社区变成“编乎”“故事汇”。曾经引起轰动的“江西1888万天价彩礼”,曾经冲上微博热搜榜一,在引起网络争论后,却被证实是知乎平台上一网友杜撰的虚假故事。在话题“大家觉得江西的女生怎么样”下,一名“匿名用户”以第一人称男性视角书写了自己因天价彩礼与女友分手的故事。

(微博相关截图)

涉及地域、婚姻、性别等多个敏感因素,不同网友在这一故事下肆意揣测,不断触动大众的神经。这一事件随后惊动相关单位,在多方查证后,“整治天价彩礼,寻回公平正义”的想象破碎,这则虚假故事不过是重复着”重情义“的男性与”拜金势利“的女性形象的“地摊文学”。

近期亿欧网联合创始人黄渊普还实名“diss”了知乎的“匿名”功能,表示自己曾在知乎平台上看到“亿欧活不过两年,黄渊普架空了投资方”、“听说黄渊普做得太差,CEO职位被股东给捋掉了”等匿名回答,知乎没有相关反证和反制机制,不实的揣测和编造给自己造成了负面影响。

“匿名”的伪装更容易让人们将真实的自我与网络世界的“化身”进行责任的切割,从而降低了人们在网络上发表虚假、恶意信息的心理负担。

匿名功能创造了一种“不对称”的社交黑箱,在使用匿名功能的发帖人和围观匿名回答的观众之间形成一道区隔,然而出于保护用户隐私的设计带来了新的问题,当“诽谤”“谩骂”不断增加时,任何一方的“追责”都像是“虚空索敌”。

三、“匿名”消逝:开放社区社交如何转型?”

“匿名”功能下线引起讨论,或许在于这意味着互联网社交模式的转型。正如许多人在讨论中所表示的,当“匿名”这个独特的功能“下线”,“知乎”等互联网社区的未来会是什么样?

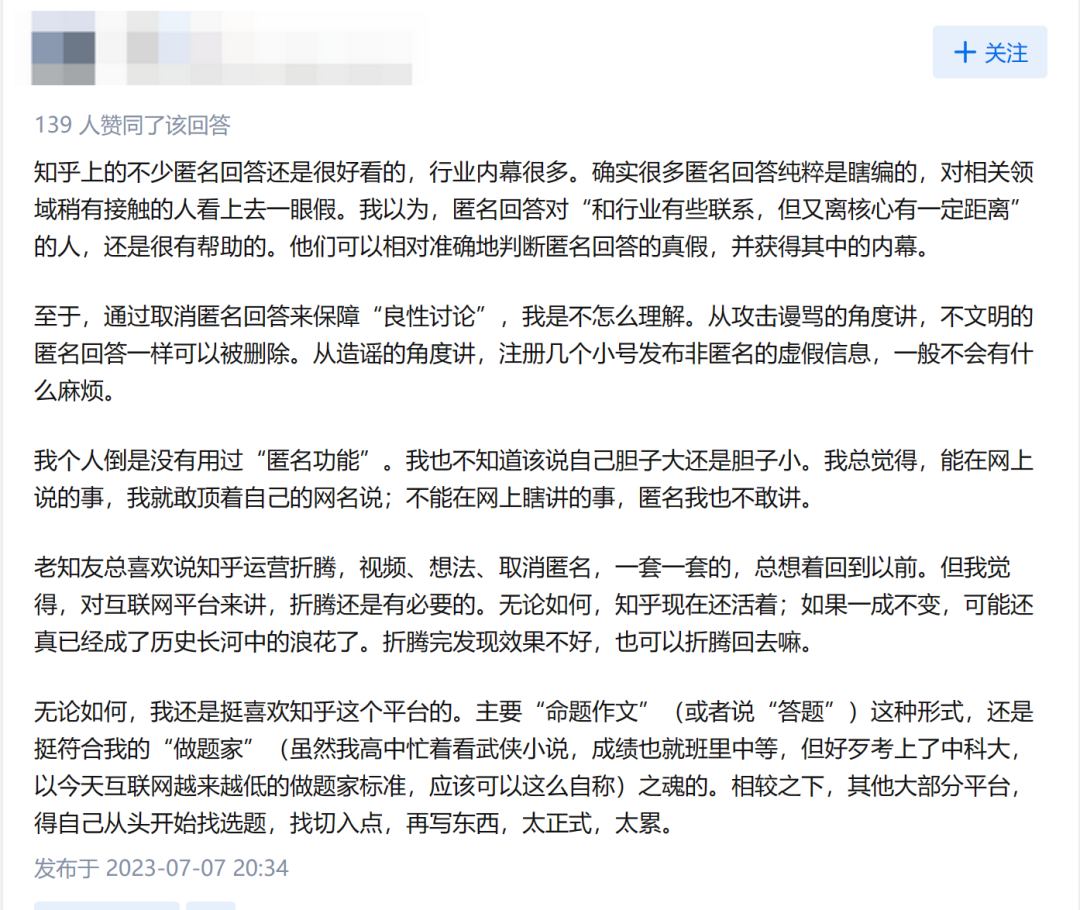

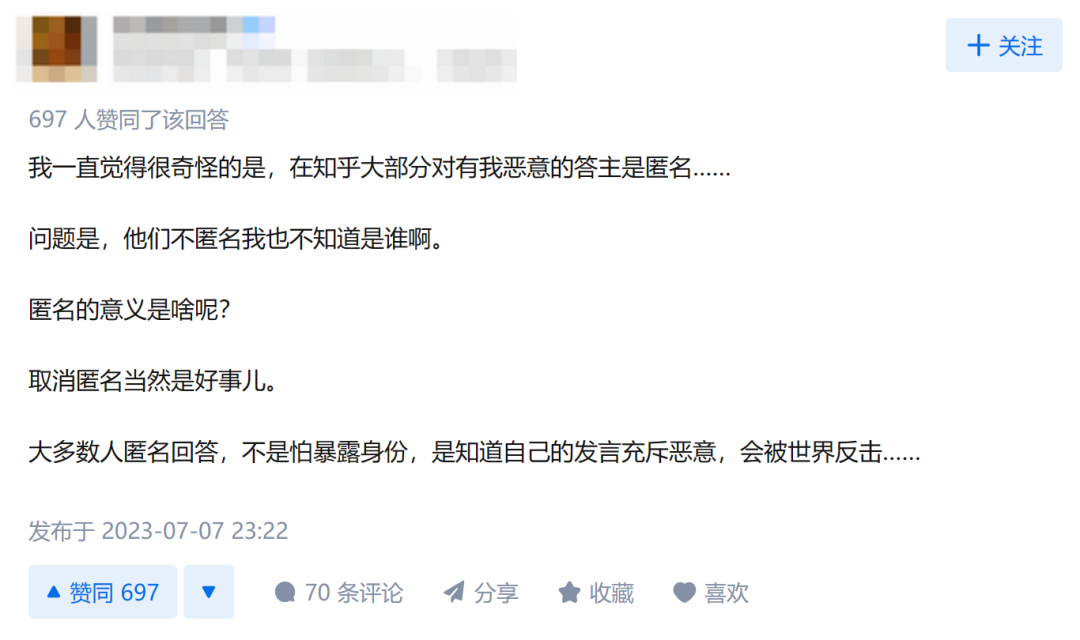

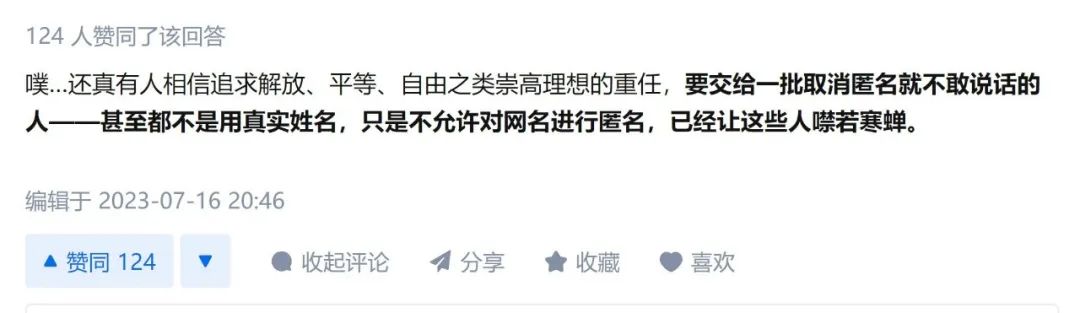

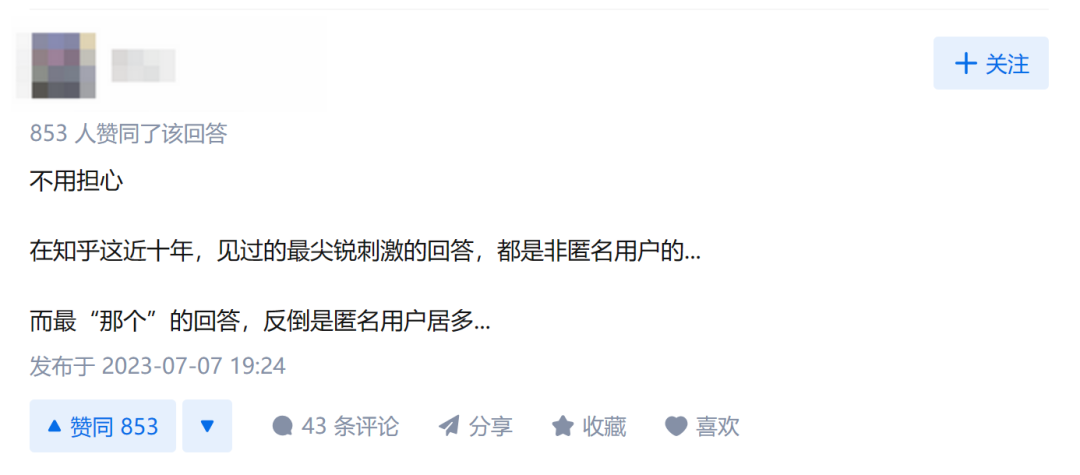

有人认为,“匿名”下线将使得知乎用户无法畅所欲言。不可否认,非匿名会让人们在发言时更加谨慎,但这或许并不意味着交流质量的下降。

(知乎网友回答)

在“匿名”的另一面或许能找到答案,互联网仍旧是一个由“赛博化身”聚合的虚拟社区,匿名的消逝意味着连接的回归,意味着互联网上的交流不再像大雪覆盖下杳无踪影的足迹,而是“飞鸿踏雪”,有迹可循。

正如有些网友的回答,“匿名”与否在本质上并不影响沟通与交流,那些“讳莫如深”的回答固然增添了几分想象的空间,却并不能增添其真实性。作为一个问答社区,知乎“匿名”的下线或许让我们重新思索互联网社交的本质。

(知乎网友回答)

扎克伯格曾说:我们的使命是让世界更加开放、联通。通过让人们分享想要分享的内容,与想联系的人进行沟通,无论他们身在何方,我们力图实现这一点。“开放”“联通”是互联网最原始的基因,也是千禧一代对于互联网最初的想象。互联网打破时空界限,知识、经验、情感以前所未有的效率在不同的人群之间传播。

但是随着介入网络的人越来越多,网络社区的环境似乎也越来越复杂,人们相互理解的成本越来越高。正如石黑一雄所描绘:“身处一个科技爆炸、沟通无限的世界,我们感受到的,却是史无前例的孤独无助。在全世界都可以社交起来的时候,我们却无法用最原始的方式获得真正有效的沟通。”

互联网不断迭代,与现实世界不断交融。无论“匿名”与否,在复杂多变的生态中,“人与人之间的良性互动”才是构建生态的核心。北京大学阎步克老师的课程视频多年来在互联网上广泛传播,校园网改动,校园外的人看不到PPT的更新,网友们之间的连接互助,使得知识能够畅通地流动。

知乎在10周年时将品牌主张更换为“有问题,就会有答案”,这也许彰显着知乎对于互联网社区的未来的洞察,相信人与人之间的连接会因互联网社区而更加美好。

迷雾散去,“匿名”下线,互动却不会消失。

梭罗在《瓦尔登湖》中写道:“这世上,每个人都是一座孤岛”,而开放互动会将“互联网原住民”们紧密连接成一片陆地,互洽共生。

作者: 秃秃不秃

来源:微信公众号:“知著网(ID:covricuc)”

本文由@知著网 授权发布于运营派,未经许可,禁止转载

题图来自于Unsplash,基于CC0协议。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK