大厂砍业务,为“未来故事”烧钱的时代结束了

source link: https://www.woshipm.com/it/5837638.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

大厂砍业务,为“未来故事”烧钱的时代结束了

中国企业和互联网企业过去对于通过高投入换取更大市场份额、“烧钱大战”等策略的使用,改变了许多行业的竞争格局。但现在,很多企业正在逐渐告别规模扩张;注重增长的质量,更加注重节流和财务管理。经过一些大厂的经验教训,他们正在慢慢保留自己的实力,更加注重市场的变化和质量,这也成为新时期的主要特征。

曾几何时,对中国企业尤其是互联网企业来说,用高投入换取更大的市场份额、布局更广的业务范围、替公司提前布局前瞻性业务,是统一共识。

在这一共识下,从互联网诞生至今,在电商、网约车、共享单车、社区团购等多个细分市场,爆发过多轮不同程度的烧钱大战,竞争异常惨烈。

这一过程中,很多行业的格局都被重新改写。参与到核心竞争的企业们,有的黯然退场,有的被并购,有的一步一步长成体量更大的巨头。

对那些通过高额投入拓宽业务边界的大厂而言,从市场竞争中胜出,并不意味着战事结束了——他们需要持续证明,他们烧掉的钱,是可以在未来为公司带来回报的、是能够沉淀为公司的核心竞争力的。

而一旦他们花大力气争夺下来的某个市场,事后被发现离商业化太远或市场表现始终欠佳,选择题就出现了:是及时止损还是继续投入?

从最近一些大厂的动态来看,他们很多都选择了止损。

今年5月,OPPO终止自研芯片ZEKU、顺丰将丰网出售给极兔、达摩院自动驾驶部门转入菜鸟,等等。

不难发现,面对宏观环境和市场的变化,大厂们正在慢慢告别规模扩张,它们越来越注重增长的质量。与此同时,企业也更注意节流问题,财务管理变得日益审慎。

收藏梦想,保留火种,似乎正在成为新时期的主题词。

一、止损,大厂裁撤业务背后的“断舍离”

今年5月,对很多大厂来说,关键词只有一个:裁撤业务。

5月12日,OPPO宣布终止自研芯片ZEKU(哲库)业务,令人猝不及防。有博主称,此前一周ZEKU还有研发出国商谈合作。

而且目前哲库已经结出硕果:比如搭载于手机的影像NPU芯片“马里亚纳X”,以及蓝牙音频芯片“马里亚纳Y”。

OPPO微信公众号

对于关停哲库的原因,OPPO在声明中归结于“全球经济、手机市场的不确定性”。此言非虚,受宏观环境等因素影响,市场下行。

2022年,全球智能手机出货量同比下滑了11.3%,OPPO出货量同比下滑了22.7%。

时间进入2023年,手机市场依然没有迎来反弹。

一季度,虽然OPPO在中国市场的份额重回第一,但出货量录得8.8%的同比跌幅。大盘更艰难:同期中国智能手机市场出货量同比下降11.8%。这让OPPO未来的销量不得不挂上问号。

OPPO裁撤业务的动作,并不是孤例。

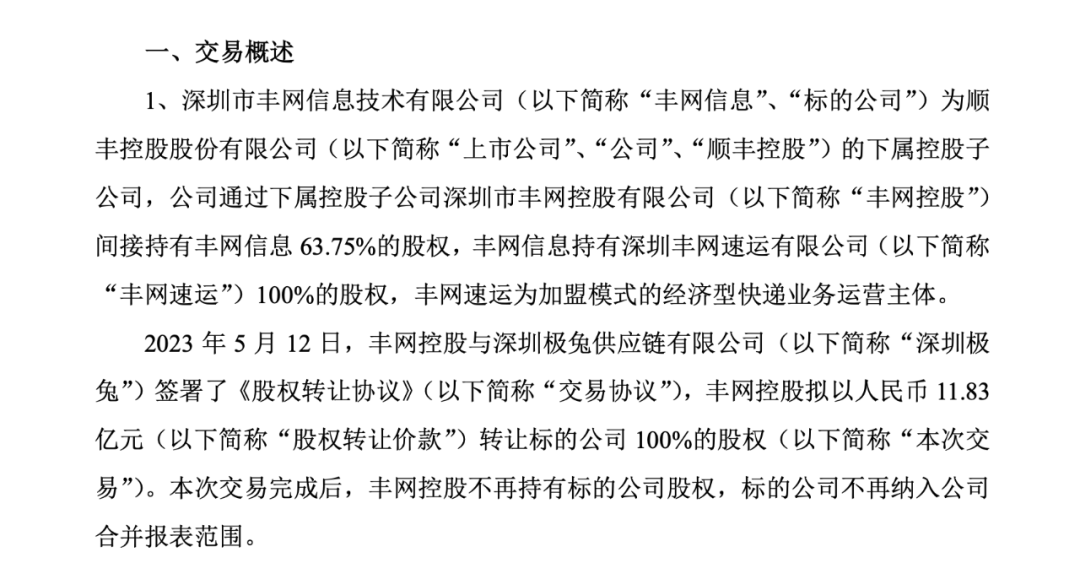

OPPO关停ZEKU同一天,顺丰控股发布公告,宣布拟以11.83亿元的价格,将控股子公司丰网的全部股权出售给极兔快递,同样事发突然。

有加盟商对媒体表示:连省区领导都不知道这个事情,前一天还在发考核数据之类的东西,第二天就变天了。

从顺丰的过往经历来看,出售丰网是一个较为罕见的动作——顺丰一般会直接关停或者内部并转业务,很少将其出售,何况是卖给竞争对手。

不过,从财务数据来看,顺丰出售丰网也很容易理解。

根据华创证券报告,丰网速运2022年和2023年Q1实际经营净亏损分别为7.47亿元和1.43亿元。也就是说,丰网不仅没有帮助顺丰完成扩张电商件市场的战略目标,还带来了财务上的压力。

对顺丰而言,将丰网出售一方面可以为上市公司减亏,另一方面也能拿到反哺其他业务的资金,总体而言,这是一次及时止损的动作。

除了OPPO及顺丰,这股 “断舍离”之风,也吹到了互联网大厂。

作为阿里专注前沿科技的研究机构,达摩院日前进行了业务变动:达摩院自动驾驶业务和部分人员转入菜鸟。

某种程度上,这意味着达摩院未来的业务将向商业化和业务实战看齐,不再是象牙塔般关注“未来”的支持性机构。

此外,字节跳动也在进一步进行业务梳理,积极求变。

先是过去一年,字节相继下架了内容社区“识区”、元宇宙社区“派对岛”、种草社区“可颂”,还被传整体裁撤战略投资部门,放弃证券业务。

再到近日,从今日头条房产频道起家的“幸福里”进行业务调整,全面回归线上业务,并将线下业务整体转让给房产经纪公司麦田。双方称,未来将侧重各自优势,继续合作。

大厂一系列裁撤业务的动作背后,不难发现,他们的业务布局逻辑已经生变。

他们不再执着于那些着眼未来、具有前瞻性甚至重大产业意义、但离商业化太远或市场表现欠佳的业务。而是更加务实,更看重成熟业务和产品带来的“确定性”。

从中国不同商业领域的变迁来看,这是一次集体转向——早些年,扩张曾是第一要义,大厂们不惜承担较大亏损,也要烧钱求规模。

二、烧钱曾是扩张利器,也带来了代价

过去十几年,对大厂而言,烧钱一度是主旋律。

从早期的“千团大战”、网约车大战,到后来的共享单车竞速赛、社区团购规模站、电商百亿补贴战等等,在多个不同领域,惨烈的市场竞争背后,烧钱是最直接有效的手段。

“烧钱”背后的逻辑,其实不难理解。

一来,宏观经济形势向好、数字化水平带来的潜在市场空间大等因素,为大厂的成功及业务扩张带来了时代机遇,再随着新赛道不断涌现,为大厂们提供了业务扩张、开辟新市场的客观条件。

而在新经济发展历程中,企业尤其是互联网企业扮演了一个类似收费站的角色:路网越大,往来车辆越多,那么企业平台获得的“过路费”就越多。流量池越大,利润分成越多,市场地位越稳固,规模效应也会更加显著。

某种程度上,一家企业在人员上的扩张,是观察其业务扩张步伐、也是观察烧钱力度的一个视角。

以字节跳动为例,2016年初,字节跳动只有1270名员工。

曾有媒体报道:当时稍早一些,2015年时,张一鸣在电梯里偶遇新员工,还可以叫出对方的名字。不过短短四年后,2020年时字节跳动的员工总数已经超过了10万人——巅峰时期,字节仅HR团队就多达5000人。

做个对比,员工总数从0到10万,腾讯用了23年、阿里用了19年,字节跳动只花了8年。

人员极速扩张背后,也是字节不断融钱、烧钱的十年。

二来,对大厂而言,烧钱不仅意味着规模扩张,还有机会起到抵御竞争对手、加深企业护城河等作用。而一旦这些作用没有达到,代价也就出现了。

2020年,极兔在国内起网并发起价格战,丰网速运应运而生。顺丰的战略定位非常清晰,用丰网的加盟网络,提供优惠价格并服务于下沉电商市场。

但结果不如人意:业务量的增加并没有带来收入,反而越亏越多。

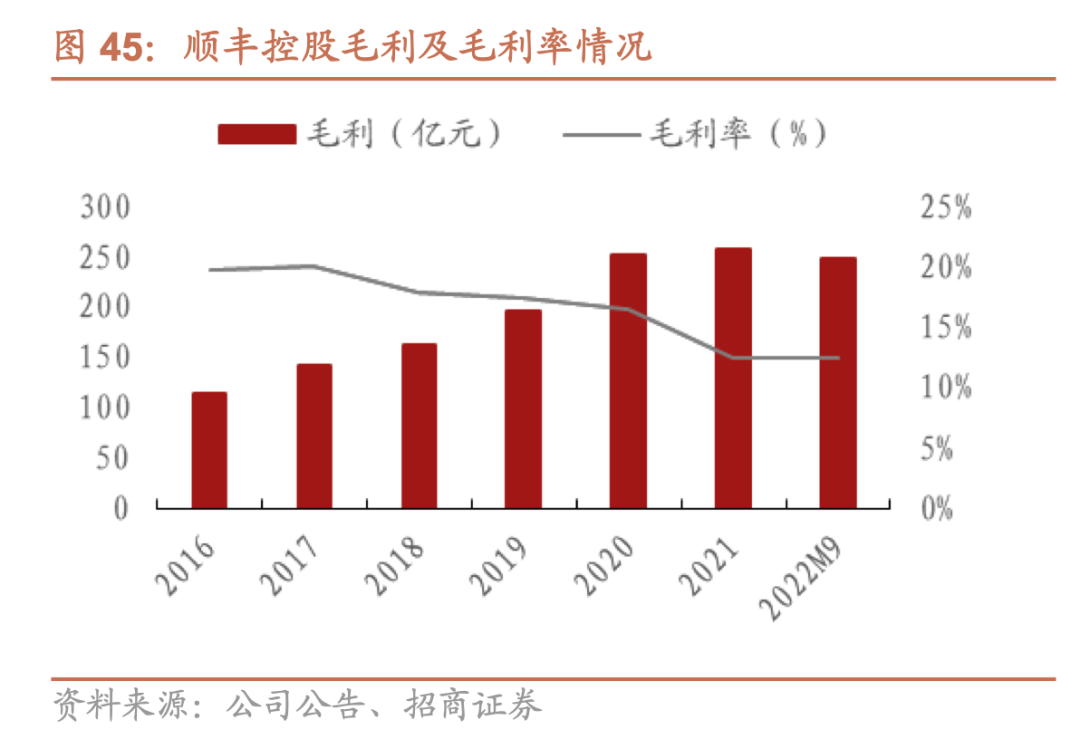

2017年,顺丰毛利率高达20%多;2020年推出丰网后,毛利率下降至16.35%;2021年毛利率降至12.37%,直到2022年毛利率依然没有复苏,仅为12.49%。

2022年6月,极兔的全网日均票量已经超过4000万单。若仅以票单量作为衡量标准,极兔仅次于中通、韵达和圆通,但丰网日单量刚刚达到800万单。

不难看出,持续亏损的前提下,丰网已经承担不起自己的战略任务,最终迎来了“卖身”的归宿。

再来看OPPO。

2019年,OPPO开始自研芯片。OPPO创始人兼CEO陈明永当时表示:未来三年,OPPO将投入500亿研发预算,除了持续关注5G等前沿技术,还要构建底层硬件核心技术以及软件工程和系统能力——芯片。

理想是丰满的:如果OPPO自研芯片可以在局部技术参数和性能上明显优于友商,那么就可以在同质化的手机市场找到新的突破口。

只可惜,从技术深度和市场反馈上来看,两款马里亚纳芯片并没有为OPPO带来理想中的效果。手机市场整体萎缩的背景下,“烧钱”无法带来确定性的增长,OPPO砸钱自研芯片,很可能变成一个“无底洞”。

在骨感的现实面前,OPPO同样选择了及时止损,将代价降到了最低。

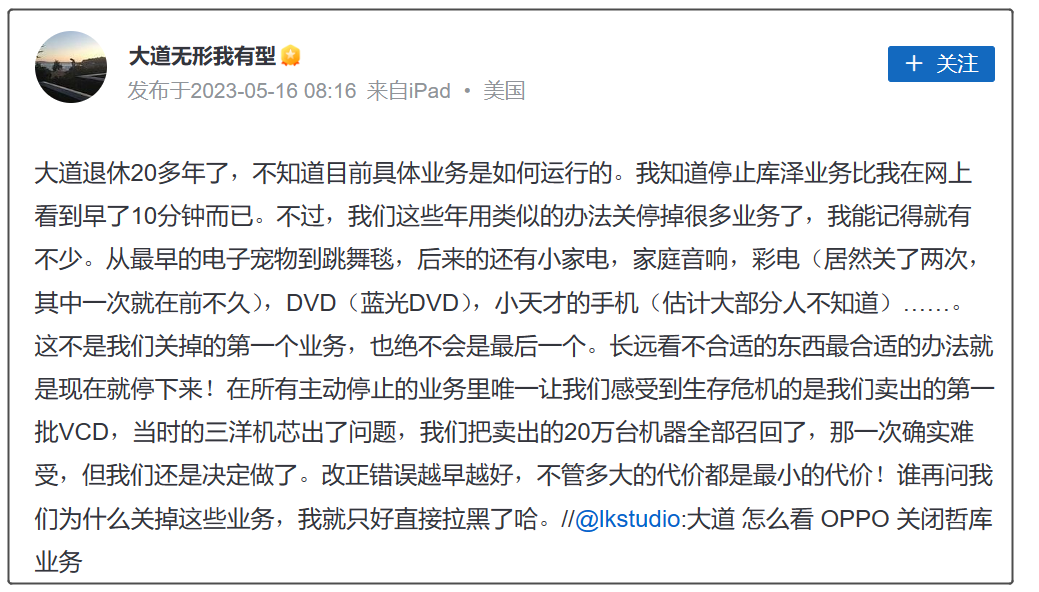

段永平在社交媒体发声

步步高创始人段永平谈及此事时就提到,改正错误越早越好,不管多大的代价都是最小的代价。断臂割爱,也许止损也是某种胜利。

三、大厂业务收缩,一场市场逻辑的重构

过去,大厂“狂飙”最重要的两个引擎,一个是宏观环境,一个是市场潜力。

在增量市场中,烧钱就是放长线钓大鱼,企业和资本都乐于为此买单。站在这个角度想,很多互联网大厂在主营业务成熟以后,都变得像一家投资公司。

新经济的快速增长,给了互联网扩张的信心,很多大厂甚至将业务伸向和主营业务完全搭不上边的地方。这可能是一大批人的共识:只要赛道够宽够长,就可以熬到守得云开见月明的那天。

不过在如今的环境下,这种打法已经难以奏效了。

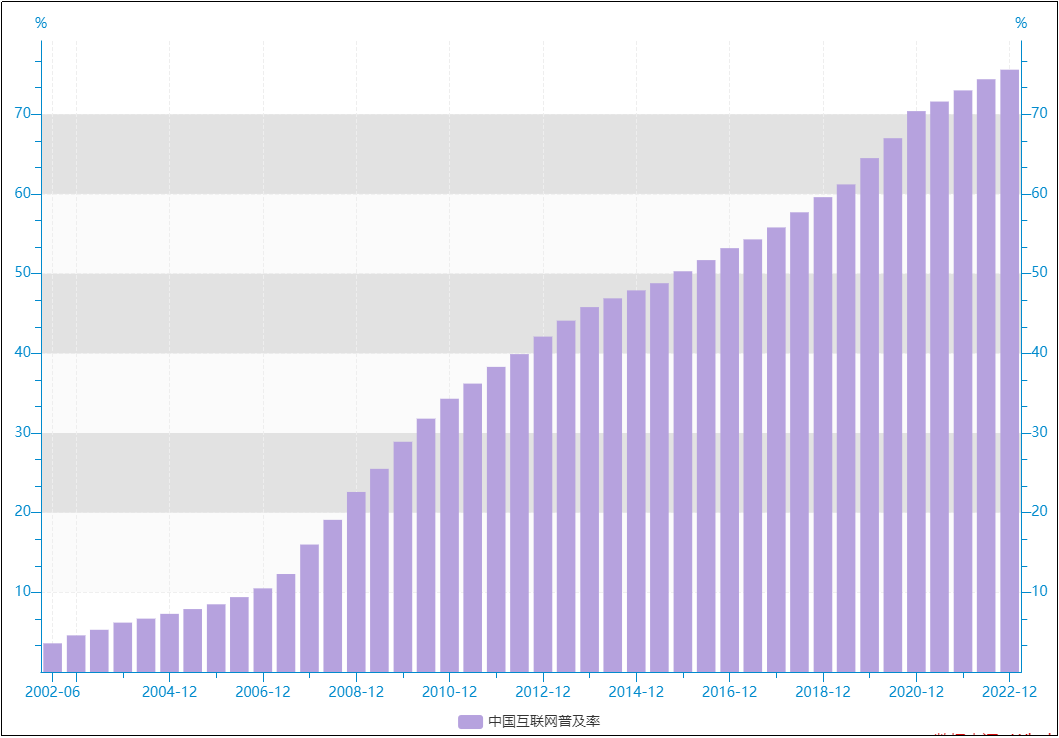

一方面在于,“烧钱”的逻辑支撑是找到增量市场,赛道越长回报越多,但是这样的赛道已经越来越难找到了。

截至2022年12月,我国网民规模达10.67亿,互联网普及率达75.6%。仅说短视频,五年间短视频用户规模就从6.48亿增长至10.12亿。

中国互联网普及率变化

另一方面在于,之前的风口,竞争已经白热化。

以电商行业为例,收入说到底取决于用户数和转化率。在以前的增量时代,通过烧钱补贴可以获得流量,用户拉新带来的规模增长必然意味着收入的提升;但在现在的存量时代,烧钱投入和提升转化率的关系并不直接相关。

互联网红利见顶,“未来故事”已经越来越难讲了。

规模扩张时代,不可避免地出现了粗放增长,贪腐等问题随之出现。

近年来,贪腐成为企业重拳出击的对象,也从侧面体现了收缩是大势所趋。尤其是在业务和财务管控上,企业正在变得更谨慎、更细心,这或许是时代变化的缩影。

对大厂而言,“故事”虽然美好,但是在未来的不确定性面前,它们已经没有当年的那种勇气、信心和耐心了;在竞争上,大家现在正是短兵相接的白热化状态,裁撤出售一些业务,回归财务和业务核心,或许也有助于聚焦核心竞争力。

回顾新经济企业的变化,往往可以看到时代的影子。过去受益于庞大的增量市场,企业高歌猛进、四处布局,可谓百家争鸣;如今环境变化、市场转向,大厂野心收缩,聚焦主营业务,这何尝不是从外部拉动转向内部驱动的良机。

为“未来故事”烧钱的时代过去了,但一个回归理性,专注业务本身的时代也许正在向我们走来。如果说前十年,互联网的机遇属于勇敢的人;那么今后十年,互联网带来的机会,将属于那些冷静思考的人。

这未必就不是另一件好事。

作者:张断川,编辑:周烨

来源公众号:一刻商业(ID:yikecaijing),花十五分钟,读一篇干货

本文由人人都是产品经理合作媒体 @一刻商业 授权发布,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

-

49

49

聪明人太多了。

-

18

18

“烧钱”时代已结束优步向“钱”进股价大涨财联社(上海,编辑吴斌)讯,当地时间周五优步股价大涨,此前这家网约车公司制定了一项雄心勃勃的计划,预计在2020年底之前实现盈利,比先前的目标提前一年。截至发稿,优步上涨8.01%,报40.03美元,

-

9

9

近日,有网友爆料称,一名供职于拼多多旗下多多买菜业务的23岁女性在凌晨1点下班的路上猝死。 1月4日,第一财经记者向拼多多方面求证,截至发稿,对方尚未予以回应。 这一不幸事件让人们重新审视买菜业务背后互联网公司之间竞逐的...

-

12

12

图片来源:摄图网 编者按:本文来自微信公众号镜像娱乐(ID:jingxiangyule),作者舍儿 编辑李芊雪,创业邦经授权转载。...

-

19

19

出 品 | 异观财经 作 者 | 鬼神前鬼 北京时间2月3日,谷歌母公司AIphabet公布了截至2020年12月31日的2020财年第四季度及20...

-

9

9

字节跳动游戏业务“向后退”: “烧钱”仍难突围 自研游戏收缩 《科创板日报》6月21日讯(记者 黄心怡)一度在游...

-

5

5

美团单车骑行卡最高涨30元!告别烧钱时代 共享单车涨价将成常态? 记者/赵雯琪 编辑/刘雪梅 ...

-

4

4

大厂烧钱也要追捧 AI 大模型的迷与思 作者:陈彩娴、王玥 2022-08-19 15:02:38 在未来,AI 将成为赋能各行各业的「电力」。那么,从 AI 大规模落地的维度看,大模型与小模型哪一个更好?业界真的想好了吗?...

-

3

3

“烧钱”的CVC,进入了“断奶”时代 胡描 发表于 2022年09月07日 12:42 ...

-

6

6

手机业务难回暖、第二曲线要烧钱,小米压力山大...

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK