孔乙己文学,满街长衫,为谁而穿?解构孔乙己文学

source link: https://v3u.cn/a_id_293

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

孔乙己文学,满街长衫,为谁而穿?解构孔乙己文学

鲁迅先生创作《孔乙己》的背景是20世纪初期的中国社会。那时,中国正处于民国的初期,社会动荡不安,人民生活贫困。在这个背景下,鲁迅开始写作并发表了一系列揭露社会黑暗面的作品。《孔乙己》是其中之一,它讲述了一个被社会边缘化的小人物孔乙己的故事,反映了社会的不公和人性的悲剧。这篇小说具有深刻的社会意义和人道主义精神,成为了中国现代文学的经典之作。

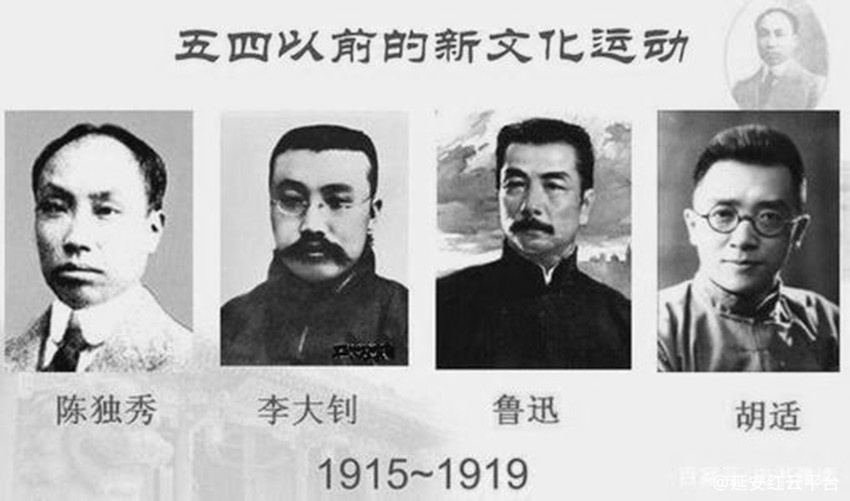

鲁迅先生是新文化运动的代表人物之一。新文化运动是中国现代文化史上的一次重要运动,它发生于20世纪初期的中国,旨在推动中国社会的现代化和文化的更新。鲁迅在新文化运动中扮演了重要角色,他的一系列文学作品,如《孔乙己》、《狂人日记》、《阿Q正传》、《药》等等,揭示了当时中国社会的黑暗面和人性的悲剧,引导了中国现代文学进入了一个新的阶段。

同时,鲁迅先生也是新文化运动中的思想领袖之一,他对中国文化的批判和反思,促进了中国社会的思想解放和文化的创新。他提出的“文学革命”思想,影响了中国文学的发展和进步。

公元1915年陈独秀先生创办《新青年》杂志,标志着新文化运动的开始。这场运动高举民主和科学两面大旗,向封建复古势力进行猛烈的冲击。1917年《新青年》以“文学革命”为大旗,提倡白话文,反对文言文,提倡新文学,反对旧文学。

这引起了守旧文人的恐慌和反击,清末民国初年文学家翻译家林纾创作了一篇小说《荆生》。

《荆生》是一篇发表在《新申报》上的小说,它影射攻击了新文化运动的领袖陈独秀、钱玄同和胡适三人。这篇小说的出现,标志着守旧文人对新文化运动的强烈反对和打压。

在小说中,主人公荆生是一个文化人,他在官场中摸爬滚打,却一直无法得到官位。荆生最终沦落到卖艺为生的地步,成为了一个无家可归的乞丐。这篇小说的寓意是,新文化运动的代表人物陈独秀、钱玄同和胡适等人,也将会走上荆生的道路,最终被社会所抛弃。

《荆生》的出现,引起了新文化运动的领袖们的强烈反感和抵制。他们认为这篇小说是对新文化运动的诽谤和攻击,是守旧文人对新思想的恐慌和反击。这也表明了新文化运动在当时社会的影响和地位,以及守旧势力对其的恐惧和排斥。

鲁迅先生的这篇《孔乙己》就是在这样的文化背景下发表的,但是这篇小说并不单单是为了“反击”而创作的。在《孔乙己》发表时,鲁迅先生在小说后面的附记中说:“这一篇很拙的小说,还是去年冬天做成的。那时的意思,单在描写社会上的或一种生活,请读者看看,并没有别的深意。但用活字排印了发表,却已在这时候,——便是忽然有人用了小说盛行人身攻击的时候。大抵著者走入暗路,每每能引读者的思想跟他堕落:以为小说是一种泼秽水的器一具,里面糟蹋的是谁。这实在是一件极可叹可怜的事。所以我在此声明,免得发生猜度,害了读者的人格。一九一九年三月二十六日记。”

所以,鲁迅先生创作这篇小说的本意是反映社会现实,并且他反对利用小说进行人身攻击、用小说进行“泼秽水”的。鲁迅先生以更深刻的目光、更尖锐的笔触伸向了社会层面,剖析这个社会。以小人物的命运引发人们对科举制度和封建文化的反思与批判。

鲁迅深知人性的脆弱和渴望尊严的本质,对孔乙己的刻画并没有一味的批判,即表现在他的清高,迂腐,有时还会去偷窃,但是也表现了他身上的善良、守信。复杂的人性聚焦在一个人物身上,更显真实,更接地气,让读者更有代入感,因为他希望通过孔乙己这个人来呼吁人们要关心和尊重每个人的尊严和人格。

小说发布的那个时代里,科举制度虽然早已废除,但它的文化根基还在,科举文化禁锢了一些人的思想,阻碍了新思想新文化的产生,也阻碍了社会进步。鲁迅先生对科举制度的批判在《名人与名言》中有讲过:“不过名人的流毒,在中国却较为利害,这还是科举的余波。那时候,儒生在私塾里揣摩高头讲章,和天下国家何涉,但一登第,真是‘一举成名天下知’,他可以修史,可以衡文,可以临民,可以治河;到清朝之末,更可以办学校,开煤矿,练新军,造战舰,条陈新政,出洋考察了。成绩如何呢,不待我多说。”

孔乙己与科举制度之间的联系主要体现了科举制度所导致的社会阶级固化、文化教育资源不平等和人性扭曲等问题。这些问题在鲁迅的作品中反复出现,也成为了鲁迅文学的重要主题之一。

归根结底,鲁迅先生写孔乙己不是为了讽刺孔乙己这个人,而是揭露封建社会下的“被吃人的社会吃掉”的读书人的现状,也许这里面有一些孔乙己们自己的原因,比如恃才傲物,自负等等,但科举制度的僵化,教育体制的落后,社会风气的腐败,还有封建思想对人的压迫和腐蚀,这些原因同样造就了孔乙己的悲剧。

孔乙己大概的确是死了,但倘若孔乙己今天又出现了,那么大抵是因为什么呢?人们不禁要问。

Recommend

-

102

102

-

74

74

引子 单例模式的文章可以说是百家争鸣,今天我也来说道说道,大家共同提升。 单例模式的作用和使用场景 单例模式(Singleton Pattern) 确保某一个类只有一个实例,而且可以自行实例化并向整个系统提供这个实例,这个类称为单例类,它提供全局访问的方法。

-

41

41

新津酒吧的格调,是和别处不同的:别处的酒吧都是用来喝酒的,而新津酒吧却是用来装13的。装比的人,得了…

-

6

6

地下车库空无一车小区周围满街违停上热搜:这到底是啥情况?-停车,立体车库,车库 ——快科技(驱动之家旗下媒体)--科技改变未来 地下车库空无一车小区周围满街违停上热搜:这到底是啥情况?

-

8

8

要流汗不要流泪,脱下“长衫”的年轻人还好吗? • 2023-0...

-

8

8

从孔乙己脱不脱长衫看文化影响 【念念有余】文学作品通过情绪共振的方式,影响我们的价值观和做事方式,貌似客观的作品也有倾向,这些倾向会潜移默化影响我们的选择。孔乙己很早就是一个文化符号,现在长衫...

-

2

2

丁磊脱下了长衫 丁磊,似乎也脱下了“游戏热爱者”的长衫。 北京时间5月25日,网易发布了2023年第一季度财报。财报显示,第一季度网易营收250亿元,同比增加6.3%;非公认会计准则下净利润76亿元,同比增长47.8%。其中,一直承担...

-

3

3

地摊穿“长衫”,攻占CBD 鲸商 2023-07-07 0 评论...

-

2

2

三只松鼠脱下长衫新熵·2024-01-31 12:34三只松鼠卷入白牌厮杀战 。

-

5

5

三只松鼠脱下长衫 • 2024-02-01 14:16:57...

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK