30年过去,终于看懂了《灌篮高手》

source link: https://www.36kr.com/p/2240016162238086

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

很少有一部运动题材的电影会像《灌篮高手》这样,开场即高潮。

许多运动题材的电影,往往需要首先交代前因,主角需要在历经身体和心智的双重磨炼后,才能最终站在某个颇具分量的比赛场上——这场比赛常常也被设定为全片的高潮而加以精心刻画,力求跌宕、震撼人心。《灌篮高手》却一反套路,一开始就把镜头对准了一场全国大赛,对前因的交代则放进了穿插其中的闪回里,与其说它是在讲一个故事,不如说它是把一场原本二十分钟就可以讲完的比赛,拉长到了两个小时。

这也是作为一个二十多年前从未在电视上看过《灌篮高手》动画片的观众,看电影时最直接的观感。

《灌篮高手》TV动画在日本的播出时间横跨1993年至1996年,在中国内地,除了有少数粤语区的观众能有幸以一年左右的时间差观看到这部动画的粤语配音版本(当时的粤语版片名还叫《男儿当入樽》),大部分内地观众接触到普通话配音版是在1998年。用“风靡”来形容《灌篮高手》当年在国内大范围播出后的盛况一点都不夸张,沉迷追剧的中学生小学生,每天讨论的话题除了《还珠格格》,大概就是《灌篮高手》。

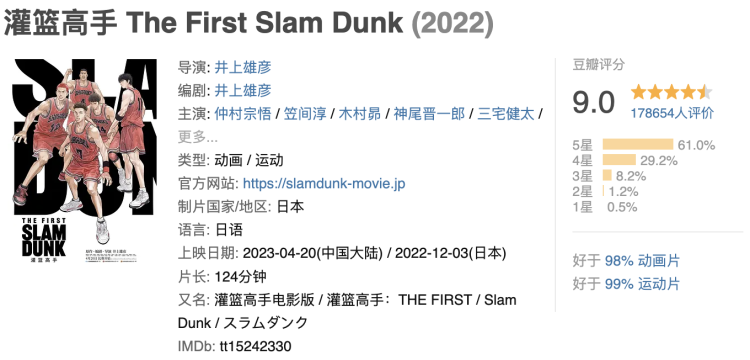

所以当25年后《灌篮高手》电影出现在内地大银幕,上映十天(截至4月29日)拿下4.86亿的超高票房和9.0的豆瓣高分(17.9万人评分),其实并不令人惊讶。

对于绝大部分当年的青少年观众来说,《灌篮高手》可以说是足以冲击自己生活和观念的存在。它代表了一种现实中不可能被满足的欲望,在国人的衣着打扮还没有从宽大西装、干部风衬衫和素色连衣裙走出的90年代,他们无法像樱木花道一样染一头红发,像流川枫一样戴着耳机酷酷地骑自行车,又或是像宫城良田一样戴耳钉;更多时候,他们要面对的是父母老师给自己的学业压力,被压抑的运动需求这时也只能借助《灌篮高手》这样的文艺作品来得到短暂满足。

篮球恰好又是当时迅速发展的一项运动。90年代中期,乔丹带领的公牛王朝刚拿下第一个NBA历史三连冠,CBA正式创立,中国男篮“黄金一代”第一次打进世锦赛八强……看完《灌篮高手》开始打篮球的人更不在少数。

《灌篮高手》似乎就是为那个时代而生的,在文化资源稀缺的年代,它也难能可贵成为了一部深刻参与了一代人成长的作品。

因此我们也无法脱离“情怀”来谈《灌篮高手》,这或许可以解释文章开头提到的,电影为什么会以一场比赛作为主线。三十年前的那版TV动画,结尾停留在了湘北篮球队出发前往参加全国大赛之前(这原本是漫画中的高潮部分),但不同于许多老牌日漫IP持续推出新剧场版动画的运作方式,《灌篮高手》自1996年完结之后,几乎没有再进行过任何改编和更新。“全国大赛”几个字就像观众的一块心结,直到这部《灌篮高手》电影,它就好像在说,是时候给观众一个交代了。

这种“情怀向”的电影通常会被认为对新观众不那么友好,就像如果不去了解《灌篮高手》的故事背景,初看电影的观众也许就会有“为什么要花两个小时讲一场比赛”的疑问。

尽管如此,类似的疑问却并不会持续太久。

即使你不能把听说过的角色名字和形象一一对号入座,你一样能看懂《灌篮高手》电影。电影选择将宫城良田——这位在之前的漫画和动画里着墨并不多的角色作为主角,在穿插的闪回片段中讲述了他从最早开始打篮球,一路以来经历的曲折,到最终和母亲和解的故事——这几乎已经是一个完整到没有瑕疵的故事。

《灌篮高手》电影制片人松井俊之近日在接受日本当地媒体的采访时就提到,井上雄彦(《灌篮高手》原作者)导演带领的创作团队里,大家贯穿始终的核心理念就是,将这部影片打造为“井上雄彦新作”来欣赏,“这是一部只有在电影院才能看到的《灌篮高手》”,同时“也希望能让所有观众,在没有任何先入为主门槛的情况下也能享受这部影片”。

至于为什么会选择宫城良田作为主角,井上雄彦本人也在采访中谈到,他希望电影能从一个新的视角入手,“三年生是以 ‘大猩猩’为中心,三井也有他自己的故事,樱木和流川枫是对手,身为二年生的良田被夹在中间,于是我这次就想讲述良田”,他还讲到,“如果只是按照原作来做同样的东西,对我而言实在不太有欲望”。

看上去,《灌篮高手》电影讲了一个再朴实不过的故事。它不像宫崎骏老爷子的作品充满了各种奇幻想象,也不是新海诚式的唯美,更和今敏那样充满哲学式的探讨不沾边,它只是在原原本本回忆和还原一个故事,这让《灌篮高手》显得比大多数的日漫作品都要写实。

有媒体曾这样评价《灌篮高手》,“这是一部有浓烈现实风格的作品,它没有怪力乱神,没有飞天遁地,忠实还原了校园和球场的情愫,能给读者极大的心理共鸣。”而与其说《灌篮高手》电影具有现实主义风格,不如说这种风格本就是这部作品的底色。

如果再去回看《灌篮高手》TV动画的剧情,就会发现这部作品其实充满了遗憾和无奈,就像这位作者的描述——

“三井寿因为受伤和混社会两年没有练球;赤木刚宪终于找到了能够制霸全国的队友却即将毕业;湘北好不容易击败了卫冕冠军,却倒在了作者都没画出来的一场比赛;樱木花道看似用不尽的精力和天赋,其实也有被耗尽的时候,他不过是一个普通高中生而已;赤木刚宪在认清自己只是 ‘泥巴里的比目鱼”后,终于甘心当一个为队友挡拆、抢篮板的蓝领球员……”

同样延续到电影里,宫城良田168公分的个头让他一直以来在篮球场上备受质疑;从哥哥那里继承了对篮球的激情和信念,却一直都活在优秀的哥哥的阴影之下;他孤单的成长轨迹和严肃的家庭氛围何尝又不是很多人的真实写照。

《灌篮高手》的现实主义风格,有很大一部分也来自它的绘画风格。

《灌篮高手》其实代表了上世纪90年代日本漫画主流的一种写实画风,它不同于早期许多由简单线条组成的日漫,也区别于今天市场上主流的萌系画风。据说井上雄彦在花比赛分镜时有时甚至会去临摹NBA赛场的画面(电影版则采用了“三渲二”的画法,即用3D模型渲染出2D作画的风格,同时结合动捕以及对关键帧的手动修改),这也使得观众一直以来围绕《灌篮高手》的一个很有趣的讨论点在于,几个球员到底谁技术更好、谁比谁跳得高、谁比谁更快、谁又比谁投篮更准——这让人感觉似乎不是在讨论一部动画,而是一部真人作品。

表现手法的写实,也让《灌篮高手》中的情感表达更加真实,观众从而更有代入感,去更深刻地感受角色的喜怒哀乐。

尽管《灌篮高手》的故事里充满了遗憾和无奈,但它更是富有力量的。电影在豆瓣的一条高赞短评是这样写的,

“《灌篮高手》里让我印象最深的两句话,一句是安西教练说的 ‘现在放弃的话,比赛就提前结束了’,一句是井上雄彦在画完《十日后》(注: 井上雄彦于2008年出版的一本记录全国大赛结束十天后发生的小故事的画册)说的 ‘人生本来就有很多事是徒劳无功的’,这两句话陪我走过了很多年,一句在迷茫时用来加油打气,一句在失败的时候安慰自己。 30年过去了,故事里的少年仍是少年,而我已经成为了他们眼里的欧巴桑。 ”

《灌篮高手》里的这些情绪,也是很多观众在长大后才经历和明白的事。甚至是连井上雄彦自己,也在从当年创作《灌篮高手》时20岁左右的小伙子长成如今50岁大叔的过程中,有了更多对作品和角色的理解——

在被问及为什么在电影中增加了许多原作中没有出现的宫城良田的家庭故事的部分时,他回答说,“当年漫画连载的时候,我是20岁左右,我最擅长的是描述高中生的视角,或者不如说我只知道高中生的视角。在那之后我年纪也长了,视野随之也变宽了,我想要描述的东西也变得更多了。”

或许在很多新观众着迷于《灌篮高手》电影中紧张刺激的比赛段落时,老观众们会在电影院座位上悄悄感叹一句:30年过去,终于看懂了《灌篮高手》。

本文来自微信公众号 “品玩”(ID:pinwancool),作者:李禾子,36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK