每日一个心眼子:“世故”的考题,“事故”的解法

source link: https://www.yunyingpai.com/%e7%83%ad%e7%82%b9%e8%af%9d%e9%a2%98/916434.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

每日一个心眼子:“世故”的考题,“事故”的解法

近期练习反应力、心眼子的帖子在网络上广泛流传,文章从如何面对尴尬环境,心眼子焦虑形成原因,到与社交面具和解三方面来梳理表达观点。我们最终都要学会正面问题,接受戴着社交面具的我,也是我的一部分。如果你也对此感兴趣,那就让我们一起往下阅读吧。

「社交之中的“我”,恰好也构成了“我”的一部分。」

你还在为没心机、社恐、嘴笨被套话困扰吗?你还在为同事的阴阳怪气、上级的无理要求而难堪吗?不如试试在线练习一下心眼子?近期,练习反应力、心眼子的帖子在网络上广泛流传,浏览评论区,就能欣赏一场情商与智商的交锋。

(每日一个心眼子相关贴)

“你还没资格给我倒酒吧。”“别乱碰,你知道这件衣服多少钱吗?”“拿了奖金,那还不得请我们吃饭呀?”“别光看别人,什么时候能喝上你的喜酒啊?”起初,这种心眼子练习中不乏颇具“人情世故”意味的答案,讲究道法自然、以四两拨千斤之势扭转不利局面,引得围观群众连连赞叹。

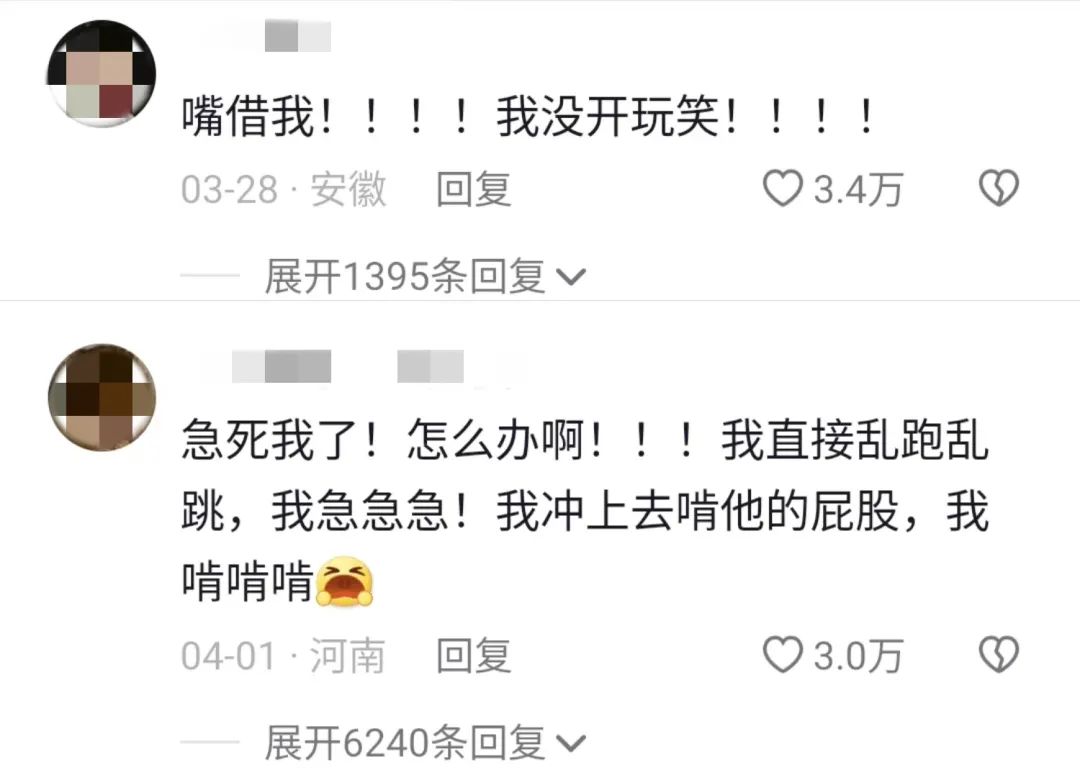

(网友评论)

然而,随着大量年轻网友的加入,“人情世故”的考场上出现了新的声音。面对别人的刁难、误解,各大门派轮番上阵,风格迥异的回答背后,是对所谓“人情世故”的反感与回击。

(网友评论)

每天一个心眼子,高强度真题模拟,就能从此不惧尴尬,开挂走向社交巅峰?

一、新解法:跳出三界之外,不在五行之中

针对社交尴尬境地,如何破局,成为了网友关注的焦点。试想一个情境:你去参加饭局,因为堵车迟到了,别人已经开吃了。此时,有人开玩笑说:“还是你靠谱啊,饭不来吃,直接来买单来了”。你会如何回应?

排除掉超然物外(呆若木鸡或直接买单)的选项,网友们的回复大致可以分为两种方向。

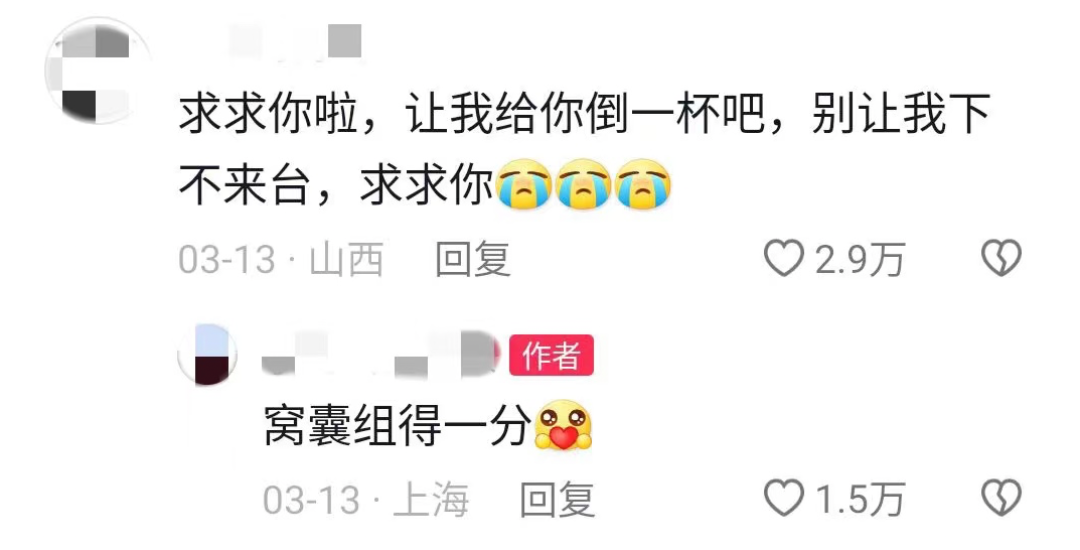

一方面,我们已经被浸润在这样的教导之中:真正会说话的人会兼顾所有人的面子,不会让任何一句话掉到地上,同时也要不动声色地达成自己的目的。

于是,一场心眼子大赛拉开了帷幕,在交锋之中,交谈者话捧着话,没有一句话落在地上,也少有话落在了实处。明明是黑白分明的文字,却让人隔着网线就能感受到酒杯里液体晃动的眩晕感。人们享受言语上的博弈,却也接受着语言的束缚。

(网友评论)

而另一方面,各个门派的网友重拳出击,打破了场面上的和谐,生生将“精神酒局”变成了逗笑场。

首先登场的是阴阳怪气组,先来一个深呼吸,再用怜悯的眼神扫视周围,睥睨众生、话不说满,却将矛头直指发问者。

(网友评论)

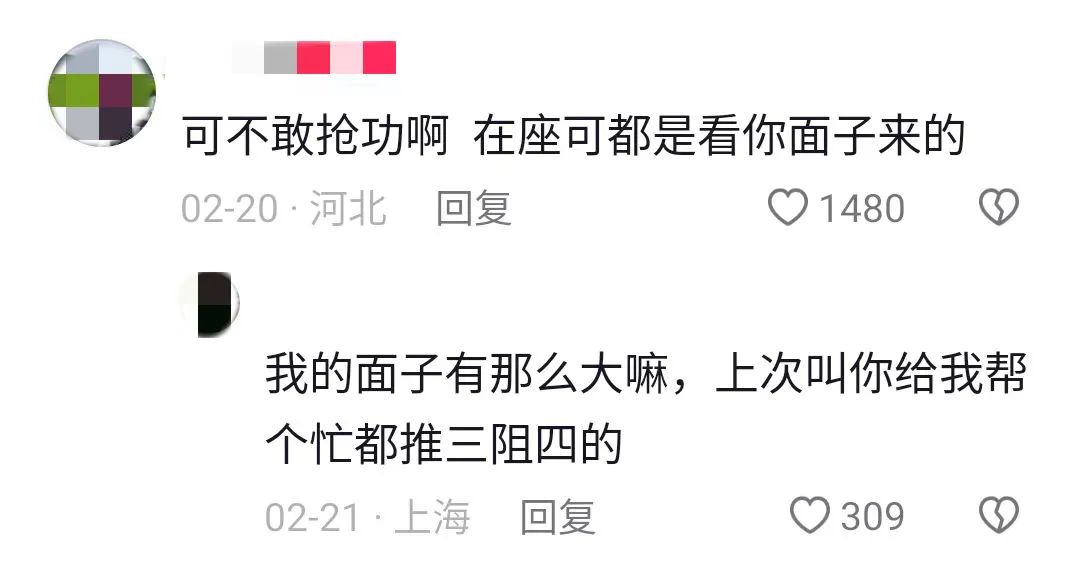

发疯组则直接拒绝答题,高声疾呼、阴暗地爬行。更有甚者直接将发疯的维度升级到暴力倾向,精准踩爆围观群众的爽点。

(网友评论)

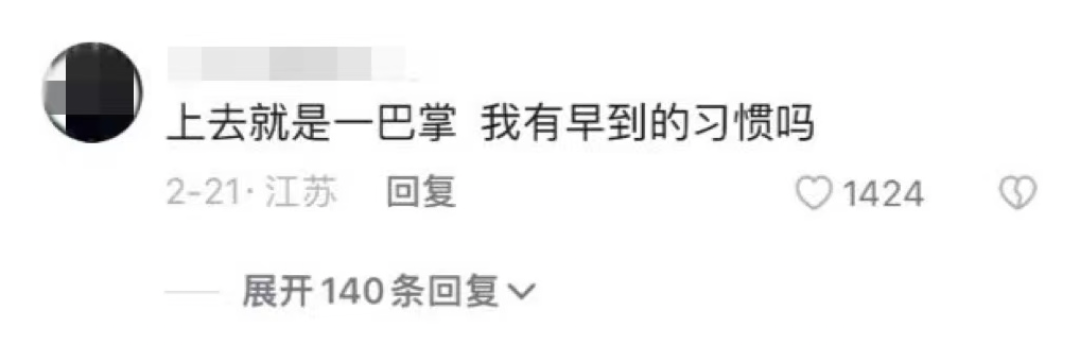

窝囊组则放弃在气势上的争锋,一个滑铲跪倒在地,顺流而下,心中秉持一个信念:只要从人格上藐视自己,就能战无不胜。

(网友评论)

真诚组主打一个表达自己内心最真实的需求和感受,用冒犯回应冒犯,用真实打破阴阳怪气带来的尴尬。

(网友评论)

俗话说,天下武功,唯坚不摧,唯快不破。各大门派招式不同,背后却隐藏着相似的逻辑:跳出三界之外、不在五行之中。通过解构场景,增强尴尬的效果,将压力拆分给在场的每一个人,以此抚平自己心中的羞赧与不甘。

如果场景要求维持表面上的和谐,那么参与者就用一句尖锐的话语冲破和谐的防线;如果目标任务是解决冲突,那么就让自己更深地陷入冲突的漩涡。

放弃体面,追求自身情绪上的平衡,颇有几分“与其焦虑内耗自己,不如发疯外耗别人”的“唯我主义”色彩。然而,玩笑背后,人们对此类互联网爽文的追捧,可能恰恰反映了对“心眼子”一词的厌倦与疲乏。

二、心眼子焦虑:无处不在的印象整饬

随着“练习心眼子”的帖子不断发布,越来越多人乐衷于成为智囊团的一员,从各种刁钻的角度贡献自己的智慧。

诚然,相当一部分答案并不会是大多数人在生活中的选择,但网友们有些许荒谬色彩的“共情”却展现出了人际交往的现实困境。

一条条帖子将网友们抛入一个个熟悉又陌生的尴尬场景,用最尖锐的方式呈现出了人际关系中的面子与里子权衡的难题。面对或许带有一些恶意的揣测,除了呆若木鸡、张口结舌,找到一种巧妙而合理的回应方式一直是一种隐秘的“刚需”,而现在,这种需求正在网络上寻求一个出口。

(网络上的社交主题内容)

向上社交、情商课、尴尬症、社交恐惧症越来越成为网友们热议的焦点,在各大平台裹挟着流量和观众无穷无尽的焦虑。

在哲学家韩炳哲看来,现代社会已经从福柯笔下的“规训社会”演化成为一种“功绩社会”。在机会与选择极大丰富的时代,人们问的问题早已不是“规定我不能做什么”,而成为了“我应当去做什么?”

一种积极向上的信念也许能给人动力,但会带给人极大的倦怠感,让自我的需求变得模糊。“这种新型的人类,毫无防御地陷入过度的积极性之中,没有任何独立自主性可言。”而这样的感受,在练习“心眼子”和“人情世故”过程中,通过一种荒诞的撕裂感传达给每一个人。

(Janice《老友记》)

在以往,“心眼子”一词往往带有一丝贬损的意味。暗示每一句话背后的精心设计都是出于达成目的的考量,一定程度上违背了自身的欲望,呈现出一种虚伪的客气。

而现在,对功绩的追求似乎放大了人际交往的压力,出于“工具理性”利用心眼子达成目的、扩大优势成为了人们认可的一条捷径,却也违背了内心对于真诚、理性的情绪沟通的需要,一定程度上构成了人们内心的矛盾。

作为一种社会性的动物,我们似乎已经习惯了随时关注自身呈现给他人的形象,并从自身与他人的互动之中不断打磨自己的外壳。不断观察他人的反馈、形成相应的处事方式,正是不断社会化的必经之路。

(@三联生活实验室《95后,整顿职场》)

网络上大规模的“练习心眼子”风潮更像是一次大型的社会实验,一次集体照镜子。在其中,人们以互相的行为作为参照,通过他人的反馈学习社会规则,也从中感受到自我与社会需求的矛盾关系,从共情中重新梳理内心的秩序。

当印象整饬变成了一种惯常、甚至一种压力,对于“人情世故”的反思似乎不再难以理解。

三、反人情世故:追求自我的留白美学

对于“人情世故”、“心眼子”在现代社会中角色的反思一直存续,而在网友们的玩笑演绎之下,“说话留三分”的留白美学被挤压到话语的角落,甚至带上了一点“油腻”的意味。

(网友评论)

有人说,对“反骨”这一形象的塑造出于对自我的探求。“整顿”成为形容当代年轻人绕不开的词汇,很多年轻人被塑造成一身反骨、无视规则的刺头和逆鳞,在职场上对所有的潜规则say no,在社交关系中不屑于应付人情世故、礼尚往来。

然而,这真的是年轻人内心认可的形象吗?

(席瑞《荒野会谈》)

制度往往难以规定人际交往的每一个细节。在秩序与混乱之间的灰色地带,“人情世故”反而承担了部分社会功能,用行动和言语的留白维护微妙的平衡。

我们常常将那些言不由衷的话、那些违背自己欲望而做的事归咎于社交本身,认为人们带着面具交往,虚伪的人际关系让找寻自我变得困难。

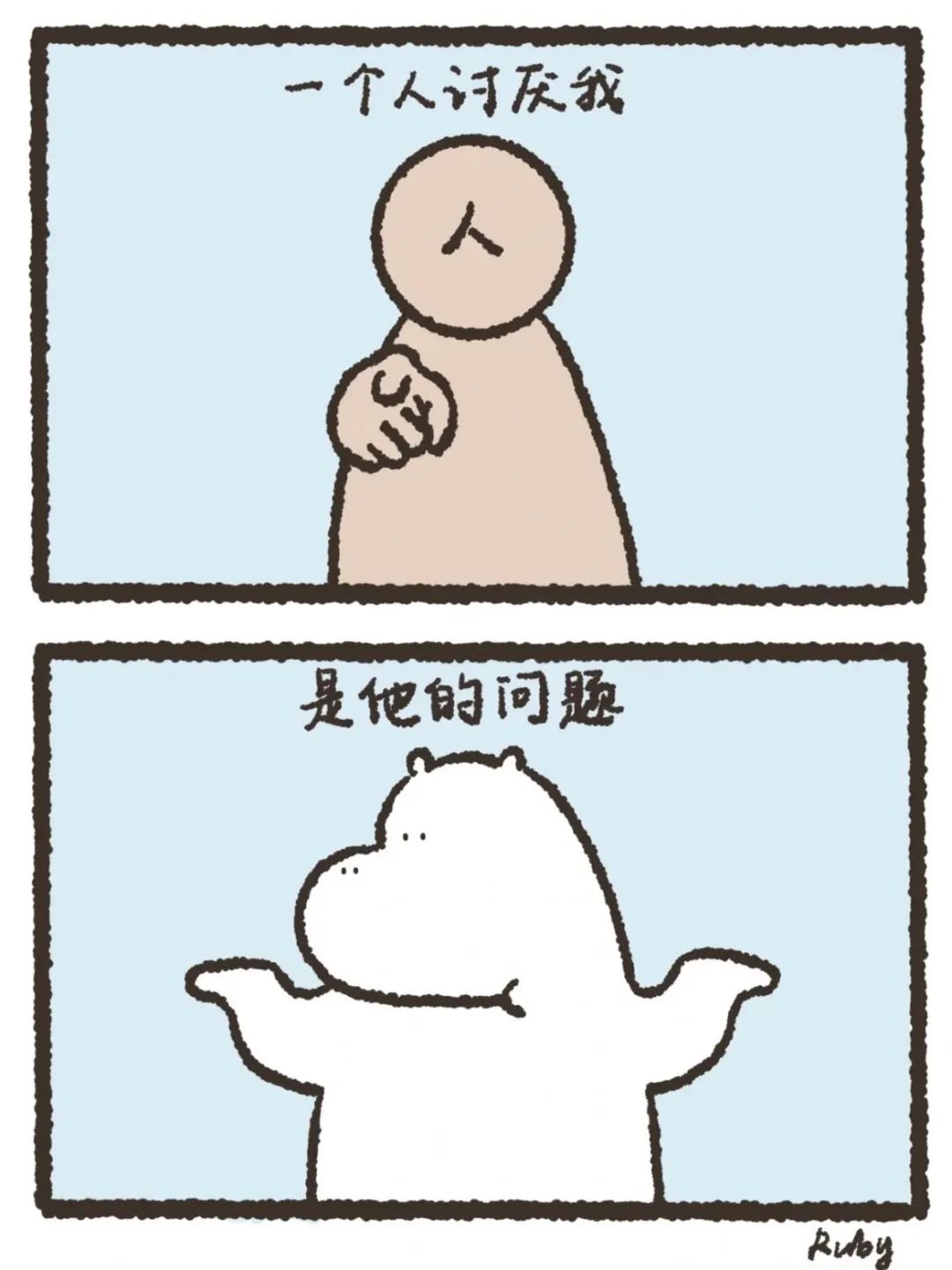

于是,越来越多的人追捧极端的课题分离,秉持“绝不为别人的情绪买单”的信念,形成以绝对自我为核心的思考方式。

(小红书@王坏坏)

回避冲突,或将冲突完全定义为他人的课题,是一种心理疏解方式,却不一定能够真正达成自洽。社交面具是一种外在的形象,但却又不只是一种外在形象。

社交之中的“我”,恰好也构成了“我”的一部分。戴着面具跳舞的人,也无法保证,表面的自我与真实的自我完全分离。

(刘擎X罗翔对谈 bilibili@刘擎教授)

当一句句戏言将对“心眼子”的反叛推向神坛,当“牙菜”梗(你牙上有菜)变成了回应复杂问题的滥觞,我们的表达是否显得单调而又无力?是否存在更加温柔和理性的方式,拥抱每一个在人际交流漩涡中的个体?

“我们彼此知之甚少。我们都是厚皮动物;我们相互伸出手去,却徒劳无功——我们只不过磨掉了对方粗糙的“皮革”而已。我们都很孤独。”

正面处理冲突,从真诚连接需求,远比灵活使用俏皮话、将问题推向极端困难。或许,铸就坚硬的盔甲,才能更好地呵护内心那个烂漫的小孩。

作者: 秃秃不秃

来源:微信公众号:“知著网(ID:covricuc)”

本文由@知著网 授权发布于运营派,未经许可,禁止转载

题图来自于Unsplash,基于CC0协议。

</div

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK