比亚迪长城吉利集体入局,混动车成销量密码,背后技术揭秘

source link: https://www.36kr.com/p/2174146063216905

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

混动车型,率先成为今年汽车行业最卷的赛道!

就在今晚,比亚迪又拿出了一款重磅产品唐DM-i冠军版,该车采用了比亚迪的混动系统DM-i,上市后将承担起比亚迪冲击20万以上市场的重担。此前,比亚迪还拿出了混动车型秦PLUS DM-i 2023冠军版,将混动车型的售价拉到了10万元以下。

可以说,今年一开始,比亚迪就在混动领域放出了多个大招。但瞄准混动市场的却并非只有比亚迪。

日前,长城汽车正式发布了全新的混动技术Hi4,既降低了混动系统的成本,又实现了四轮驱动,成为长城汽车今年重点打造的技术王牌之一。

无独有偶,吉利汽车也在前一段时间正式发布了雷神电混8848系统,也将会在混动市场上进一步发力。

再往前看,理想汽车在今年初正式发布了理想L7,零跑汽车也推出了增程版的C11车型,这两款车从本质上来说也属于混动车型。

可以说,在短短的一个多月内,国内各大车企关于混动系统的军备竞赛已经开始了。

而之所以会出现这样的情况,则和目前混动车型的火热分不开,比亚迪去年卖出了94.62万辆混动车型,成为销量暴增的关键原因之一,而另一方面,市场上的混动车型占比也在快速增长,去年的增幅达到了夸张的155%,直接翻了一倍以上。

由此来看,今年混动车型的销量增长还将会进一步增长,这也是车企频频布局的关键。

那么,如此多的玩家布局,其技术能力是否有区别呢?谁家的技术又更突出呢?车东西经过深入研究之后,找到了问题的答案。

01. 混动市场持续扩大 厂商蜂拥而至

2022年比亚迪乘用车累计销量186.85万辆,其中混动车型占比超过一半,94.62万辆的销量占比50.94%,其中仅比亚迪宋PLUS DM-i这一款车型销量就高达38万。

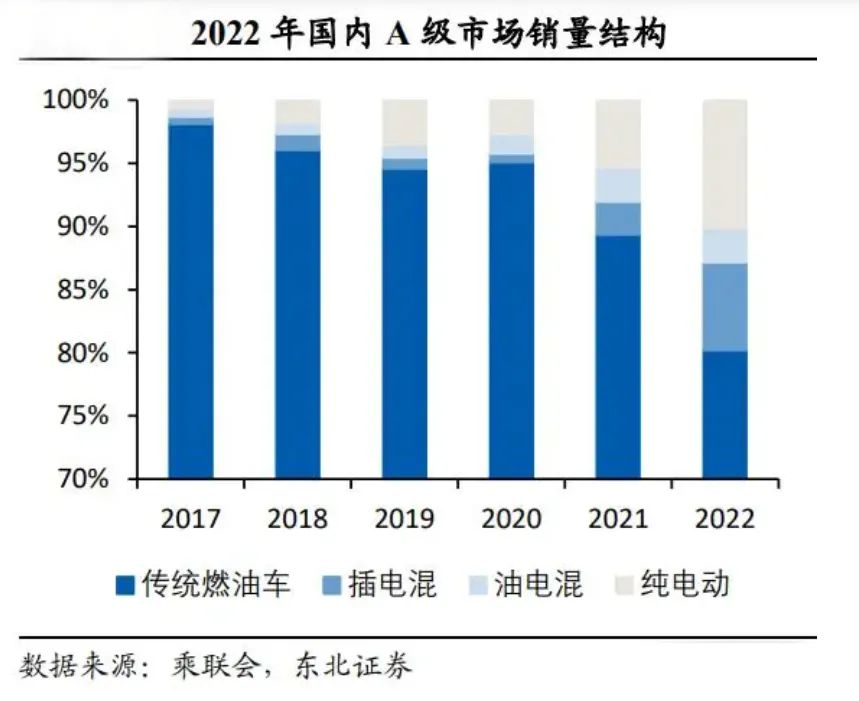

不止是比亚迪,整个新能源汽车市场中混动车型的销量也在大幅增长,2022 年我国新能源车型累计销量688.7万辆,其中混动车型151.8万辆,占比22%,混动车型销量同比增长 155%,市场表明混动车型大有可为。

▲2022年国内A级市场销量结构(图源网络)

各大厂商显然也不想错过这一市场趋势,尤其进入2023年后,各个厂商对于混动技术的重视明显加强。无论是混动技术的迭代频次还是混动车型的发布占比都有提高。

那么为什么混动技术在现阶段这么热门呢?我们认为有以下三大原因。

1、政策端:混动车型依旧具备政策优势。

在过去的几年,国家为鼓励新能源汽车的发展,相继出台多项新能源汽车的优惠政策,而大多数混动车型都可以享受与纯电动车型相同的国家补贴、免购置税、新能源绿牌等政策优势。

尤其在新能源汽车进入大众市场的初期,政策优势作用巨大,在较短的时间内提升了消费者对新能源汽车的关注度。

随着新能源车市场发展,目前已经逐渐由政策导向转型为市场导向。

尽管国家补贴、免购置税等政策有逐渐退出的趋势,但部分政策激励仍会在今后较长的时期内存在,政策上的优惠依旧会对混动车型的市场状况起到促进作用。

2、需求端:用车成本低,无续航焦虑。

混动车型能够较好地弥合内燃机和电机的工作特点,极大降低了用车成本,甚至部分场景的用车成本还要低于纯电动汽车。

除去生命周期内的用车成本优势,混动车型的一次性购车成本也要低于纯电动车型。

即便是考虑到后续新能源车购置税减免政策的退出,混动车型相比传统燃油车仍然具备全生命周期成本优势。

此外,混动车型还可以避免纯电动车型的续航焦虑问题,这对消费者的购买心理有重要影响。

3、技术端:纯电动汽车技术瓶颈短期内仍旧无法解决。

不可否认,市场普遍认为纯电动车型是未来的大趋势,混动车型只是短期内由燃油车向纯电动车型的过渡举措。

这个过渡期会有多短,这取决于电池技术的发展和充电设施的建设,如果电池的能量密度、低温衰减等问题有了突破性进展,显然就可以打消消费者的续航焦虑。

但技术的突破需要时间,充电桩的建设也需要时间。车企不可能错过这个过渡期,一旦在现阶段落后,很难保证在后一发展阶段还能够追上来。

02. 串联与并联 高度对立

尽管市场普遍认为纯电动汽车是未来的主要趋势,但现阶段纯电动汽车及其相关基础建设不成熟的问题仍旧存在。

消费者对于纯电动汽车充电和续航方面的顾虑短期内无法完全解决,而现阶段混合动力汽车则具有部分电动车的优点,同时可以避免续航焦虑。

于是混合动力汽车充当起了燃油车到纯电动汽车过渡的角色,混动汽车也成为了2023年车企争抢的热门赛道。

虽然都是混动车型,但由于技术路线不同差异也很大。我们可以依据内燃机和电机的相对排列方式分为串联式、并联式和混联式。

在这三种中当属串联式结构简单,成本低。并联和混联式增加了更多的机械结构,来达到更省油的目的,但同时机械结构的增加会带来车身自重和成本的增加,以及NVH性能的降低。

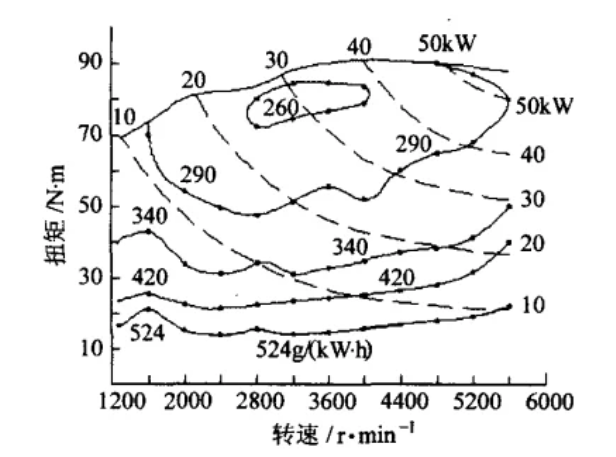

在正式了解三种混动模式之前,必须要对内燃机和电机的工作特性有个常识性认识,首先要认识下内燃机万有特性图,内燃机的万有特性图表示的是内燃机扭矩、转速和油耗之间的关系,图上每一条曲线都是等油耗曲线,越靠近中心油耗越低,从图中可以知道,内燃机在中负载中高转速工况下油耗是最低的,即处于高效运行区间。

▲某内燃机万有特性图(图源网络)

其次还要清楚纯电动汽车在高速场景下电耗会急剧增加,这是因为纯电动汽车没有变速箱,只能依靠提高电机的功率来提高转速。

这两点很重要,因为这几乎是后续所有混动技术都在努力弥合的两点。下面将分别介绍三种混动技术。

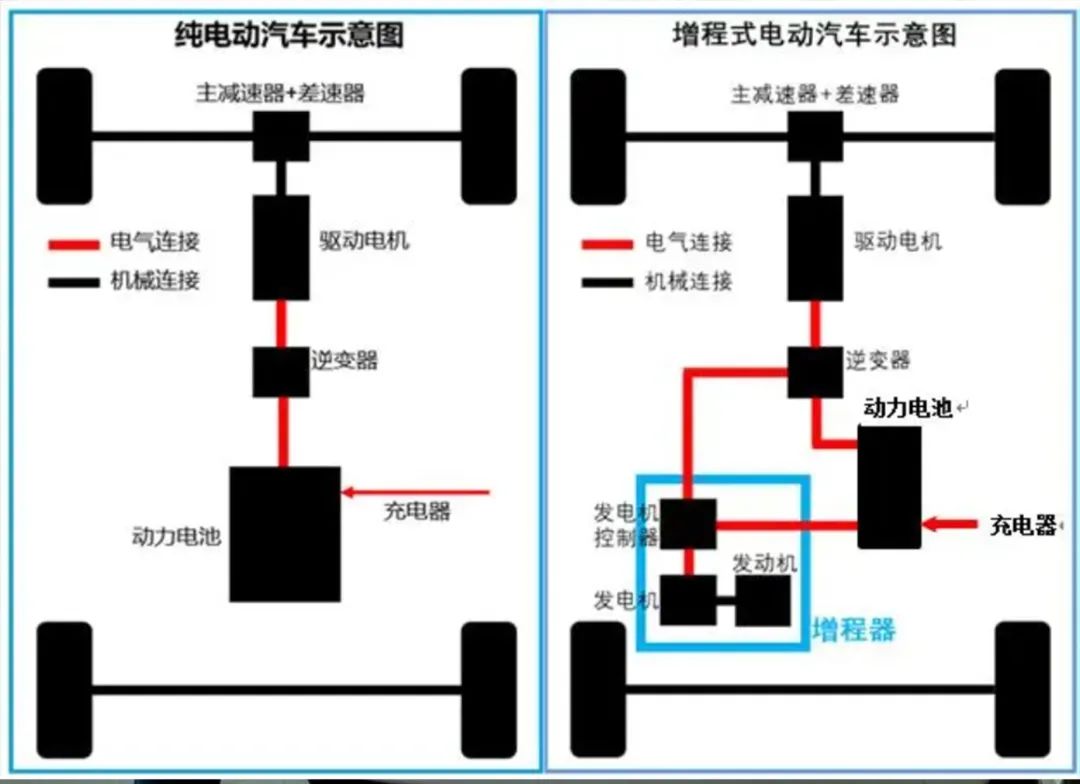

第一种是串联式,串联式也叫做增程式,可以认为是在纯电动汽车上添砖加瓦,保留了纯电动汽车的完整动力系统,在此基础上增加内燃机和发电机。

即内燃机、发电机、动力电池、驱动电机和车轮串联起来。这也非常直观地展示了串联式的优点,即相比并联式结构更加简单。

串联式混动的工作原理理解起来也相对容易,即内燃机、发电机、动力电池、驱动电机和车轮串联起来,由内燃机带动发电机发电,发出电能输送给动力电池和驱动电机,再驱动车轮。

动力电池就像一个蓄水池,起到调节功率的作用。在纯电动模式下,发动机和发电机不工作,此时与纯电动汽车无异。

在增程模式下,当需要的驱动功率小于内燃机的高效运转功率时,内燃机驱动发电机发出的电能,一部分直接驱动车辆,另一部分充入电池。当需要的驱动功率大于内燃机的高效运转功率时,不足的动力部分由电池补足。在整个过程中内燃机始终维持在高效功率区间。

▲串联式(增程式)与纯电动结构对比(图源网络)

维持内燃机运转在比较高效的功率区间,并不就意味着一定是省油的,因为功率等于扭矩乘以转速,相同的功率值可以对应无数的扭矩转速的组合,而只有在中转速中扭矩的工况下,内燃机才可以真正跑进高效区,才会真正达到省油的效果。

因此在同等功率下,调节扭矩和转速至关重要,这就需要电控系统使发电机达到最合适的磁场强度,可以理解为发电机不同的磁场强度带来不同的阻力,从而使内燃机达到类似中负载中转速的高效运行区间。

这也是串联式中不需要变速箱的原因,磁场强度的调节就实现了变速箱的功能。

串联式混动内燃机理论上可以固定在某个最高效区间或点上,对于内燃机运转效率利用率更高。

但由于高速工况下是通过驱动电机驱动,没有变速器的辅助,功率需求会大幅提升,也会更加耗电。同时由于整个动力传输路线全部是由电能作为介质来完成,能量传递损耗较大。

因此,增程式电动汽车馈电油耗表现并不佳。这也是为什么还有那么多厂商在进行并联以及混联的路线研究。

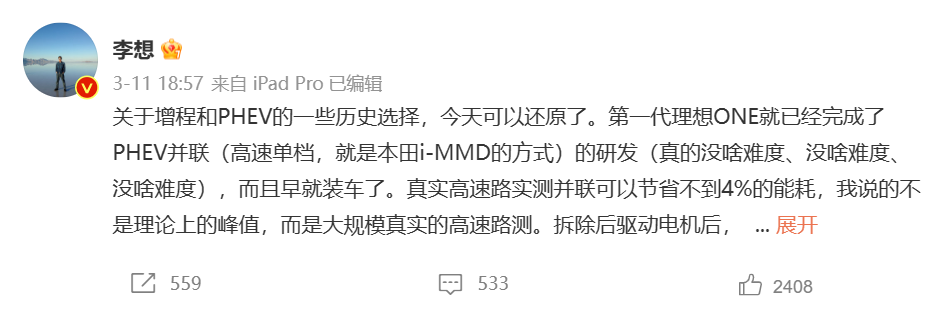

那么可以因此就说串联式混动落后吗?显然是不能的,无论采用串联式还是并联式,其实都是厂商在不同的倾向之间做出的选择。串联式结构更加简单,整车的NVH性能也更加出色,但是个别场景能效表现不够极致。

简单理解就是串联式购车成本会相对低,但用车成本会相对升高。并联模式与之相反。

▲李想微博截图

理想汽车CEO李想也曾解释过理想串联模式的选择理由。即牺牲部分NVH性能换来节省4%的油耗是否值得。显然李想认为不值得。

距离理想one首次发布,混动技术又经过了5年的发展,或许并联模式以及混联模式下油耗表现有了更大的提升。

第二种是并联式,并联式与串联式相比则恰恰相反,可以认为是在燃油车的基础上进行改造的。

保留燃油车的完整动力系统,增加一个相配合的电动机驱动系统作为辅助,通过机械连接共同提供动力。

两套系统均可以独立输出动力,也可以共同输出动力。

▲串并联模式动力连接对比(图源网络)

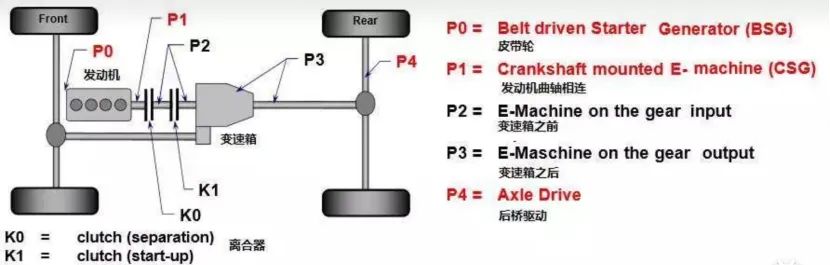

并联式混合动力根据电机位置不同可以分为P0~P4,P0~P1无法与内燃机脱开,所以他们不能单独驱动车辆,因此只用作微混系统或辅助作用。

P2啮合于变速箱的输入端,P3啮合在变速箱的输出端,P4是指不连接在内燃机和变速箱的机械传动路径,而独立驱动另外车轮的电机。目前大多数的技术路线驱动电机都采用P3的位置。如下图所示。

▲并联模式下电机的不同放置位置(图源网络)

虽然P2~P4都可以独立驱动车辆,但是他们只要在与内燃机协同工作时,由于不与内燃机直接相连,都无法通过自身改变内燃机的转速,因此并联式混动无法省略常规变速箱。

在运转过程中,电机和内燃机机械连接时,传动效率高。相比串联式电热损耗少,同时理论上整套系统只需要一台电机。不同工况下,既可以发电为电池充电,又可以接收来自电池的电能,完全或辅助驱动车辆。

缺点就是电机无法调节转速,这也导致并联式混合动力在内燃机和电机的工况应用上,难以充分协调,会对综合效率造成折损,从而影响了使用混合动力系统降低油耗的程度。

串联式没有保留变速器,内燃机理论上可以始终处于最佳运行区间,但在高速工况下只能依靠提高功率,因此电耗油耗增加。

而并联式保留了变速器,内燃机与驱动轮机械连接,虽降低了传动损耗,但内燃机却不能始终处于高效运行区间,从而也增加了油耗,同时并联式纯电驱动并不持久。

可以看出串联式和并联式优缺点高度对立,串联式更多的是基于纯电动汽车的动力系统进行改造,并联式则更多基于燃油车进行改造,两者均很难做到纯电动车与燃油车的高度融合。

03.混联正成为市场主流 关键还是核心技术

那么有没有一种动力结构可以很好地融合两者呢?那就要说今天要介绍的第三种了——混联式混合动力,混联式既可以使用串联模式,又可以使用并联模式。

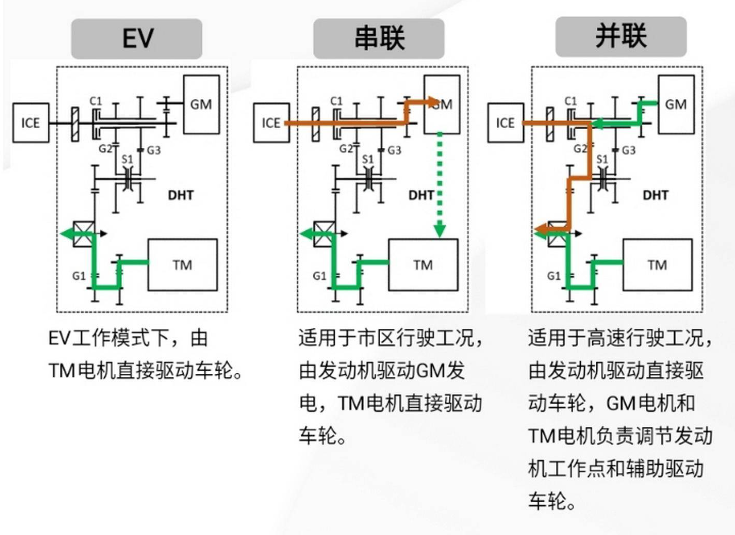

在混联式混合动力中,目前最为流行的当属双电机串并联结构,如丰田的THS混动系统、本田的i-MMD混动系统、长城柠檬DHT混动系统、比亚迪DM-i混动系统、吉利雷神智擎HI·X混动系统等均属于此类。

▲双电机串并联结构(图源网络)

混联的工作原理理解起来也不复杂,在纯电驱动工况下与串联和并联无关,因为这不涉及到内燃机的介入。

而在中低速和动力需求变化较大的工况,采用串联式策略,最大程度使内燃机运转在高效区。

而当进入中高车速段且动力需求变化不大的情况,如高速巡航等流畅平稳行驶工况,此时功率需求可以达到内燃机的高效驱动功率,为了降低传动损耗,将内燃机、发电机、驱动电机和车轮之间机械连接进入并联模式,由于是机械传动,所以避免了电传动带来的大量损耗,并通过合适的传动比设定,使内燃机的转速保持在高效的区间内。

双电机串并联的结构是目前主要的技术方向,但各家在这个基础上又有些许不同,不同点主要集中在并联模式下发动机直驱挡位数量以及电机的位置。

一般厂商会有一个挡位的直驱,例如比亚迪DM-i,但有些厂家提供了两个甚至多个不同的传动比,可以理解为不同的挡位,发动机可以在更多的工况直驱,例如长城DHT。

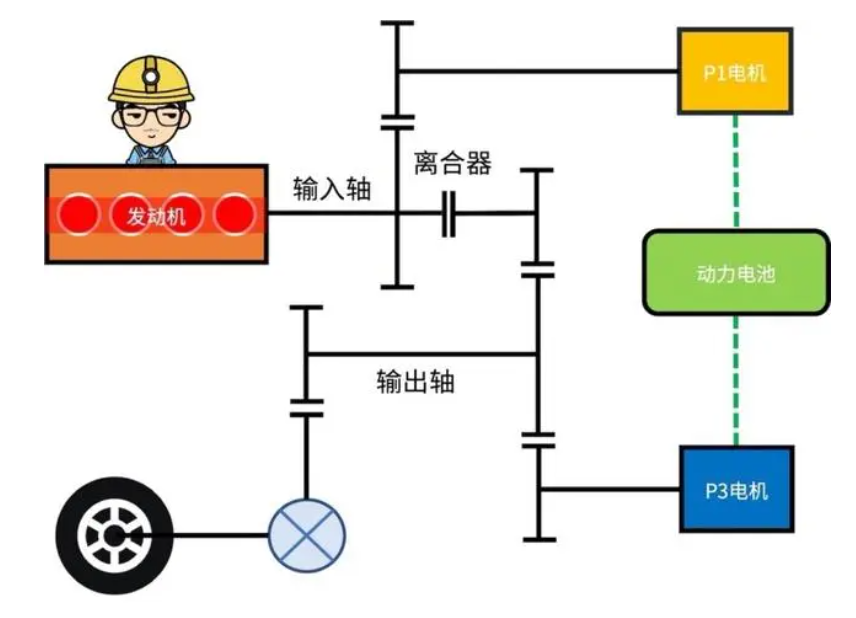

▲比亚迪第一代DM混动系统与DM-i混动系统对比(图源网络)

比亚迪在2008年基于燃油车F3改造的F3DM混动车型采用的便是单挡直驱的混联模式,这是比亚迪的第一代混动技术,从技术路线上来讲是没有问题的,甚至是领先的,但由于当时发动机、电机、电池等技术积累差,并没有获得很好的效果。

在后来DM2.0,DM3.0采用的都是以油驱动为主的并联模式。直到2021年比亚迪DM-i横空出世,也就是比亚迪第四代混动技术,这才令比亚迪大获成功。

比亚迪DM-i采用的技术路线与2008年第一代混动技术并无太大差异,不同的是此时的比亚迪在发动机、电机、动力电池等方面的技术储备已大幅提升,专用于混动车的骁云插混发动机热效率可达到43%,刀片电池也已量产。

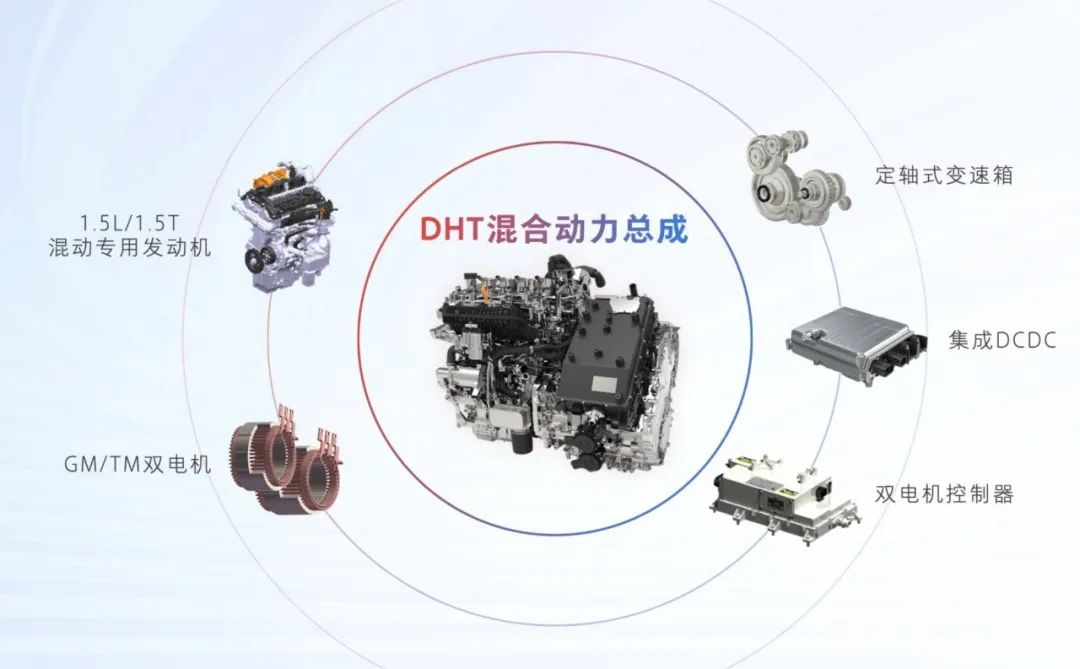

▲长城DHT混合动力总成(图源网络)

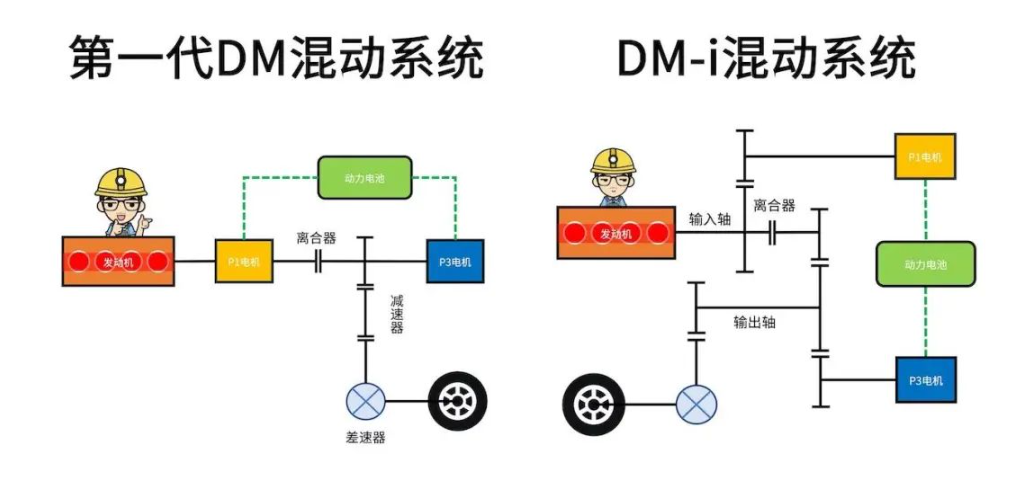

长城的DHT也是基于双电机串并联的结构,相较于比亚迪DM-i的高速单挡直驱,DHT采用了双挡直驱,增加了一个低速档位直驱,车辆在启动和低速爬坡时,发动机可以参与直驱,为的是低速时仍然具备足够的扭矩输出,所以低速驱动力比DM-i更强。

但也有缺点,DHT由于有两挡直驱,所以再次增加了一个插混专用的变速箱,机械结构更加复杂,成本上也会有增加。总的来讲就是长城DHT通过增加部分结构来使低速爬坡等场景表现更加优异,理论上部分场景性能表现会比比亚迪DM-i要强,但是长城DHT在油耗和成本表现上不如比亚迪DM-i极致。

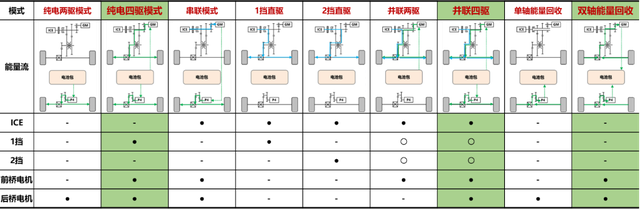

▲长城Hi4的9种模式(图源网络)

而长城最近发布的Hi4则可以认为是在DHT基础上再优化。简单的说就是将原有的系统里前桥驱动电机移动到后桥,一般驱动电机在P3位置,而长城Hi4放在了P4。

此外,还将集成在DHT插混变速箱内部的发电机放置到前桥位置,这个电机既可以充当前桥驱动电机,还可以充当发电机。

这套系统是基于电机高效复用理念,减去了一个电机,前电机既可以发电还可以驱动,从而打破了国内目前采用的“双电机”理念。从成本上的降低从而实现与比亚迪DM-i进行正面硬刚。

这样,不仅减少了生产成本,还实现了四轮驱动,在以往此类混动车型要想实现四驱则需要至少三个电机。

此外长城Hi4的1.5L发动机具有16:1的超高压缩比,比比亚迪的15.5:1还要再高一些,与比亚迪均采用了扁线绕组提升电机效率。至于Hi4的油耗性能表现能否更进一步,还需要等待量产车型。

04. 结语:归根到底还是核心技术

不同技术路线确实各有特点,甚至会有落后与先进之分。但当技术路线足够成熟,路线本身不构成门槛时,会发现企业之间还是会存在着较大的差距。就好比答题的方法已经告诉大家了,但并非每个人都能拿到高分。归根到底还是企业的核心技术积累起着决定性的作用。

当有多个企业都采用双电机串并联的技术路线时,不是每个企业都有自研高效率高压缩比的插混专用发动机,不是每个企业都有自研混动专用电池,不是每个企业都有精准调节扭矩的电控系统。每个企业核心技术积累的不同,也就决定了同样的技术路线带不来相同的表现。

本文来自微信公众号“车东西”(ID:chedongxi),作者:阿超,36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

</div

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK