美国能源部宣布首次实现「核聚变点火」,是真突破还是搞噱头?和中国有何不同?

source link: https://www.qianzhan.com/analyst/detail/329/221215-a5a96f0f.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

美国能源部宣布首次实现「核聚变点火」,是真突破还是搞噱头?和中国有何不同?

作者|Caleb 来源|大数据文摘(ID:BigDataDigest)

大数据文摘出品

周二,美国能源部周二宣布其下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)国家点火设施的一个团队进行了历史上第一次可控核聚变实验,实现了“核聚变点火”(fusion ignition),创造了历史。

这个消息一出来,就在中外互联网引发了大量讨论。

因为普通人(包括文摘菌)在内,对于核物理方面的理解都是一知半解的,大家都有一个很朴素的认知——原子弹是核裂变、氢弹是核聚变,核聚变产生能量比核裂变要厉害,但是更难,现在人类只能做到可控的核裂变,不能实现可控的核聚变。

大家应该印象中还有一句话,得到2050年左右,人类才能使用上核聚变。

和文摘菌理解的差不多的同学,可以举个手。

所以看到这个新闻之后,文摘菌也很好奇,不是说好到2050年吗?怎么就进行了历史上首次可控核聚变?什么叫实现了“核聚变点火”(fusion ignition)?

带着这样的问题,文摘菌查阅了一些资料,和大家尽量用“能听懂”的语言分享一下。

历史上首次具有性价比的“核聚变点火”

大家都知道,原子能的利用包括核裂变和核聚变:

核裂变堆的核燃料蕴藏极为有限,不仅产生强大的辐射,伤害人体,而且遗害千年的废料也很难处理,核聚变的辐射则少得多,核聚变的燃料可以说是取之不尽,用之不竭。

举个简单的例子,核聚变反应燃料是氢的同位素氘、氚及惰性气体氦-3,氘和氚在地球上蕴藏极其丰富,据测,每1升海水中含30毫克氘,30毫克氘聚变产生的能量相当于300升汽油。

这就是说,1升海水可产生相当于300升汽油的能量。

显然,核聚变很好,但是实现核聚变却很难,主要在三个方面:

首先我们要注意到的就是第一个条件——极端的高温。我们需要创造出一个极度高温的环境,才能让核原料发生核聚变,但是产生极端的高温就需要消耗足够的能量,如果说一次成功的核聚变产生的能量还没有创造高温消耗的能量高,这种入不敷出的状态显然是不行的,但遗憾的是,之前的实验确实都是这样入不敷出。

美国能源部这次的实验,就是第一次实验条件下实现了能量产出大于消耗。

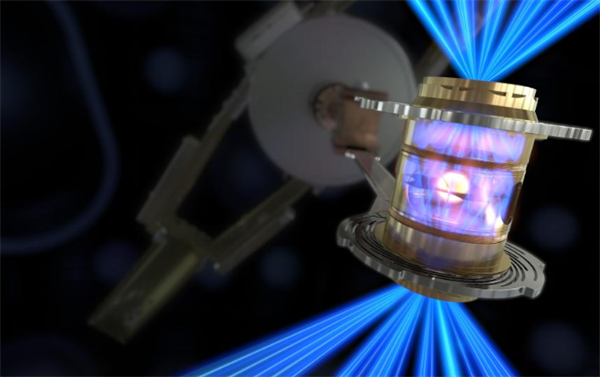

这次实验,科学家们是使用了总计192束高能激光,射向装有氘-氚燃料球的环空器,大约300万℃的高温。

这次实验聚焦到高能激光束的输出达到了2.05兆焦,而通过科学的观测手段取得的实验结果显示,瞬时聚变产生的能量达到了3.15兆焦。

3.15 > 2.05,终于是输出大于输入了。这种情况在科学上称为“科学能源盈亏平衡” (scientific energy breakeven)。

美国知名科普作者、天体物理学家 Neil deGrasse Tyson 表示:“你获得的能量比你投入的能量更多——我们终于来到了这一天。”

距离核聚变使用2050年被缩短了吗?

实现了“科学能源盈亏平衡” ,人类离用上可控核聚变发的电还有多远?

答案是还得到2050年。

实验条件下,科学家们关注的是激光的输入能量是2.05兆焦,而聚变产生的能量达到了3.15兆焦,但是实际上,产生激光整个使用了总计使用了大约300兆焦的电能。

尽管这一实验的决定性成果是一个科学上的突破,但是显然,从实际应用出发,这100倍的电量支出显然是不划算的。

LLNL主任Budil博士对此回应:我们的计算预测显示,可以通过规模化和合理安排激光装置的方式,来实现百倍增收,也即获得数百兆焦的能量产出。研究团队有一个理论路径去实现那样的未来,但距离它还非常非常的远。

“某种意义上,一切都在改变,一切又都没有改变。”牛津大学物理学教授Justin Wark接受《卫报》采访时也表示,NIF(国家点火装置)证明了在实验室中产生核聚变是可能的,“然而,制造像商业反应堆这样的东西需要克服的障碍是巨大的,绝不能低估。”

还有一些不一样

除了实验性质的能量盈亏比,这次实验还有哪些重点值得关注?

那肯定是惯性约束了。

核聚变过程中极端的高温,如果任由它发挥,那就是氢弹的效果,所以要用一些手段,将反应约束在一定范围内。

约束手段包括了两个技术路径,磁约束和惯性约束。磁约束利用强磁场将氘氚气体约束在一个特殊的磁容器中并加热至数亿摄氏度高温来实现聚变反应,惯性约束是超高强度的激光在极短的时间内辐照氘氚靶来实现聚变,就像这次LLNL的实验一样。

磁约束核聚变的设备比较大,但反应持续性能好,不需要反复点火,但其缺点在于设备开关火灵活度不够,而且维持强磁场所需的电能成本也不低。

惯性约束核聚变的好处在于设备可以做小,而且开、关火控制性能也比较好,但其缺点是需要消耗大量能源产生激光用来点火,容易入不敷出。

这次实验显然说明,惯性约束至少在实验层面,是可以做到输出大于输入的。

直观来说,惯性约束核聚变可能更适合未来搭载到各种航行器上,作为小型发动机,而磁约束核聚变则可以作为大型发电厂,两者各有千秋。

LLNL主任Budil博士也同意,作为核聚变的两种主要实现技术方案,磁约束和惯性约束在一些数据分析检测方面有些共同点,但在技术原理和实验场景上还是有着本质的区别。

目前中国主要研究的还是磁约束核聚变。

1965 年,我国成立聚变能开发专业研究基地,并于1984年建成我国核聚变领域第一座大科学装置——中国环流器一号托卡马克装置。它是我国核聚变研究史上的一个重要里程碑,其成功建造与运行,为我国自主设计、建造、运行核聚变实验研究装置积累了丰富经验,培养了人才队伍。

2020年,由中核集团核工业西南物理研究院研发的我国新一代“人造太阳”——中国环流器二号 M 装置在四川成都建成,它是我国目前规模最大、参数最高的先进托卡马克装置,将为我国深度参与国际热核聚变实验堆计划及未来自主设计、建造聚变堆提供重要技术支撑。

中国核工业集团有限公司表示,我国核能发展“热堆—快堆—聚变堆”三步走战略中,将聚变能作为解决能源问题的终极目标,预计经过30年左右时间,预计到2050年左右,也就是建国一百年之际,人类可使用上聚变能。

参考报道:

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/12/221213102033.htm

https://www.llnl.gov/news/national-ignition-facility-achieves-fusion-ignition

https://www.cnet.com/science/fusion-energy-breakthrough-major-milestone-achieved-in-us-experiment/

https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/13/what-is-nuclear-fusion-what-have-scientists-achieved-ignition

https://www.wired.com/story/the-real-fusion-energy-breakthrough-is-still-decades-away/

https://www.zhihu.com/question/572144660

编者按:本文转载自微信公众号:大数据文摘(ID:BigDataDigest)

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK