个性化护肤"开闸",定制护肤品能否迎来春天?

source link: https://www.36kr.com/p/2022605902375938

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

11月10日,国家药监局官网发布了《国家药监局综合司关于开展化妆品个性化服务试点工作的通知》(以下简称通知》。

据悉,本次试点自2022年11月开始,为期1年,试点区域包括北京、上海、浙江、山东、广东省(市)五地,各试点省(市)可择优选取1—3家注册人备案人作为个性化服务试点企业,重点围绕彩妆、护肤等普通化妆品,在皮肤检测、产品跟踪、个性化护肤服务方案等方面进行试点。试点不包括特殊化妆品、儿童化妆品和使用新原料的化妆品。

通知一出,在行业引发了较大关注。

△《国家药监局综合司关于开展化妆品个性化服务试点工作的通知》截图

个性化护肤,困在监管法规不允许

个性化护肤,即根据皮肤检测结果定制更适合个人皮肤状态的产品,甚至“一人一方”,一直被认为是大数据时代护肤品发展的高潜力趋势,也被认为是满足消费者需求,推动品牌建设和产业高质量发展的重点方向。

虽然需求和预期呼之欲出,但该市场迟迟没有爆发的最大原因,是法律层面上基本“不支持个性化护肤”。无论是先前的《化妆品卫生监督条例》或是去年施行的新《化妆品监管管理条例》,都没有个性化护肤的生存空间。

旧版的卫生监督条例要求所有化妆品都必须有第三方权威机构的检测合格证明,并在国家食药监总局备案才能上市。而新条例更是要求任一化妆品原料及任一化妆品成品的完整配方都只有在完成注册或备案后,才能进行大规模生产并投放市场,并且两个法规都要求化妆品成品的配方在上市后不发生实质性改变。

“完整确定配方后,先备案才能上市销售”,这与“先取得消费者个性化皮肤数据,再定制产品”的个性化模式相悖,先天就违背了法规的底层逻辑。

1、目前的“定制化妆品”,基本是“伪个性化服务”

行业现存的“定制化妆品”大致可划分为模块化化妆品和独一性化妆品两类,前者主要体现为不同功效化妆品的搭配及组成,后者则是更凸显其可提供独创原料,打造独一性化妆品,并无限接近“一人一方”的理念。

但按照先备案后销售的常规流程,若是定制模块化化妆品,消费者从检测肌肤信息到拿到手,至少得几个月时间;若是定制独一性化妆品,如欲提供独创性原料实现“一人一方”的目标,相当于一次全新产品的开发,即从原料的安全及功效,到成品的安全及功效均需开展针对性的研究评估,所需时间更长。

这种定制流程所附带的长周期性,不仅降低消费者体验感,与消费者即时使用的购买期望也是相违背的。

因此诸多主打定制的品牌会选择提前做好备案,提前按照排列组合做出各种可能性配方,此种情况下,消费者即时比对,便可快速带走匹配产品。这就使得当前市面上的“定制化妆品”实际上为“伪个性化服务”,只是已有成品的个性化搭配。

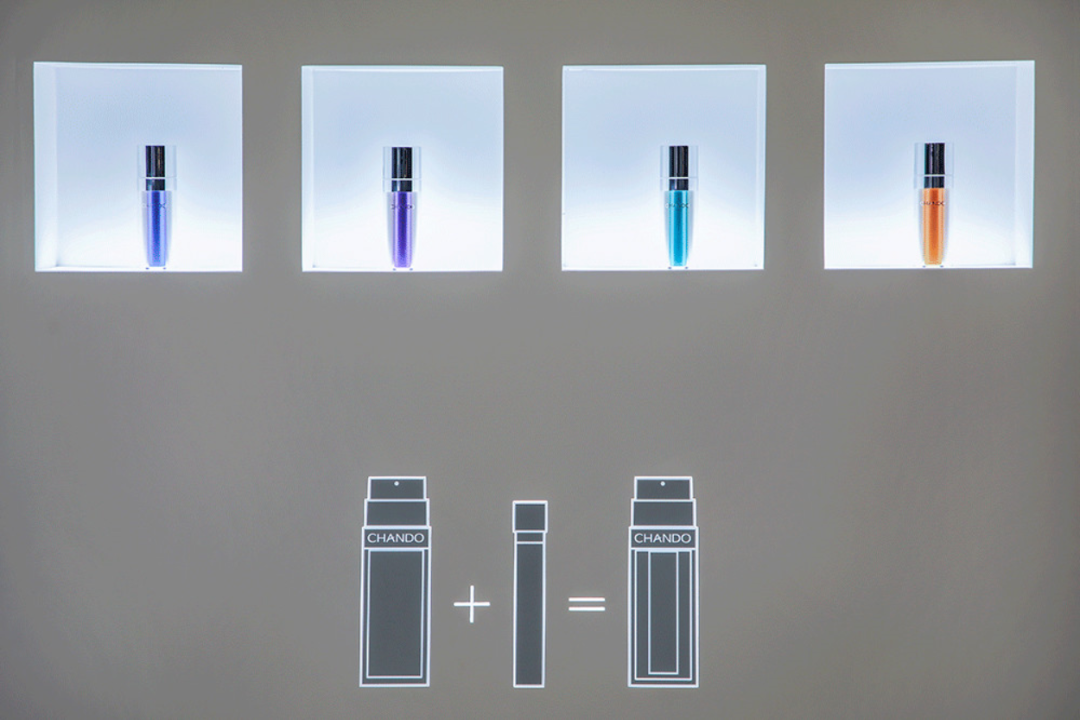

比如,2019年自然堂便推出的“定制化双管精华”,对应10个不同肌肤问题,提前搭配出120个配方进行备案、制作,因此自然堂宣称,消费者从进店测试到产品到手,大概只需15分钟。

△自然堂定制精华系列

但假设法规放开对个性化定制护肤的管控,那对于皮肤检测标准、企业生产可行性、以及有效监管都提出了新的挑战。

2、皮肤检测仪器的精准性:标准尚未统一,测试方式有争议

其一,定制化妆品,虽已在国外盛行多年,但由于多数政府并未采取引导政策,目前全世界仍未形成统一标准,而如何界定消费者的肌肤状态并匹配合适产品,一直是品牌在发展过程中的难题。

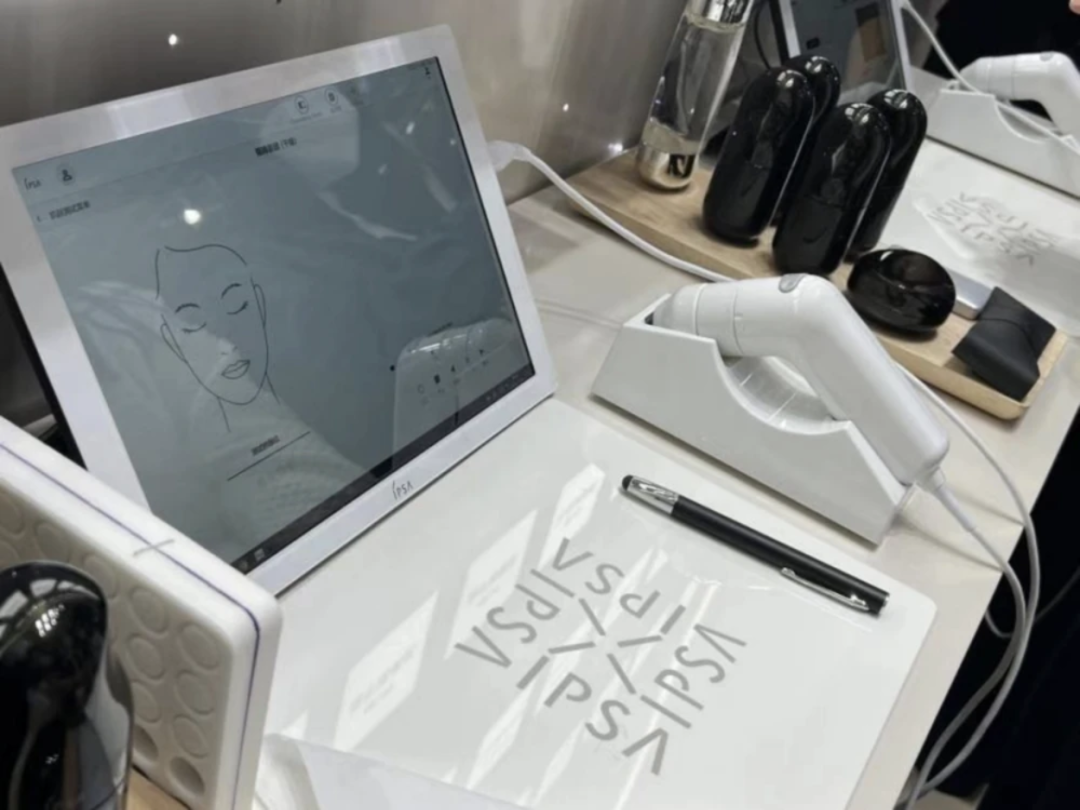

其二,定制化妆品若想精准达成定制效果,产品定制前,收集动作的精准性非常关键,但依照目前的科技手段,品牌多使用的智能仪器和DNA检测两种模式,不仅有着各自的局限性,并伴有争议。

△智能仪器

弗图医学创始人、第十四章品牌创始人梅鹤祥认为,“皮肤测试仪能直接看到肌肤特征,但会受到光线、温度、水分等多要素的影响,这就要求品牌建立起标准的测试环境。DNA检测,基因只是前提条件,不容易直接联系到皮肤表型问题,还要往下游推理,难度很大。”

“智能仪器的作用,其实并没有品牌宣称得那么大,特别是摄像头捕捉到的信息非常有限,尽管已经把粗糙的信息通过人工智能细分到很精细,但如果通过一张照片然后借助人工智能进行演化获得数据虽然更直观了,但是可能也更远离科学,所以不宜过分渲染。短期内要代替众多研发人员甚至皮肤科医生在做的事,还是有点过于简单化了。”荃智美肤生物科技研究院研发总监张太军表示。

3、企业生产的可行性:工作量大、成本高,安全性难保障,价值存疑

目前法规下,一款相同配方的化妆品,即使只是换一个包装或是香料都需要重新备案,而按照定制化妆品的操作模式,工作量是巨大的。并且,在个性化定制模式中,每一个定制产品所需的备案流程和之前量产的产品是一样的,这会为企业带来极高的成本。

同时,在定制化妆品的制作过程中,很多品牌会在门店现场为消费者测试肌肤并调配相应产品,但这个过程存在诸多安全隐患。

1) 不同原料的储存条件不同,如何储存原料对门店的空间和技术设备提出了要求;同时,原料从车间里取出,到摆到门店配置,这些增加的环节都是风险暴露的环节;

2) 一般化妆品的生产是在GMP10万级等标准的生产车间进行,而门店的操作台是远远无法企及的,极易受到外界环境影响,如空气;

3) 目前市面上的产品配方,都是结合理论基础并通过无数次测试才最终成型,并且对调配师的技术有着一定要求,门店现场调配有一定失败风险;

“生产过程的小型化,是一项具有极高挑战的技术。”张太军如是说道。

此外,针对“一人一方”概念,行业人士认为,也是充满争议。

梅鹤祥认为,“我们观察皮肤,主要是皮肤的形态、色泽、湿润度、光滑度、柔软度等,这些统称为皮肤表型。什么会影响表型变化?环境+基因=表型。对个体而言,基因非常稳定,短时间内,基因是不会发生改变,是个定量,这时能造成皮肤差异的就是环境暴露。因此,精准护肤主要考虑环境因素导致的皮肤表型差异,如日光引起的光老化、个人护理习惯导致的皮肤敏感,或生活方式引起有皮肤外在差异,并通过探究上述不同环境因素影响皮肤表型特殊机制,从而设计相对应的产品或护理方案。”在此方面,上海人大于今年8月颁布的新法是一项非常有意义的创新。

4、对监管能力提出了更高的要求

推行个性化护肤,由于企业将对产品备案、生产监管、风险监测等流程都将发生变化,这给监管带来了新的挑战,监管模式必须在备案、检测、留样、销售管理等方面都进行优化。

这也是为什么此次试点只在化妆品产业较为发达的五省市开展,在圈定普遍化妆品范围的同时,也设定企业准入门槛的原因。“试点不是希望企业冲破安全性、功效性的底线,而是从‘尖子生’开始去建立更高的发展高度,通过建立差异化、个性化,打破同质化的市场局面,这才有利于整个行业的高质量发展。”

“野蛮生长”的小众市场,仍处“有限”定制水准

实际上,定制化妆品并不是新鲜事。早在1968年倩碧推出“皮肤分析器”之时,首个“定制”概念就在美妆领域诞生,此后欧莱雅集团、爱茉莉太平洋、联合利华、花头、资生堂等巨头争相布局定制方向,20世纪以来,我国也开启了对定制化妆品的缓慢探索,国货美妆品牌、头部供应链企业等都有开启相应布局。

1、 国际美妆企业:

1)定制化妆品发展较为成熟,但进入中国化妆品市场仍难“落地”。

就整个定制化妆品市场来看,海外美妆企业的发展已较为成熟,品类上从香水、彩妆到护肤,定制方式从分装、产品间混合调配、产品与特定成分混合调配,到配方定制,其背后其实与国外对定制化妆品持宽松态度密切相关。

据了解,至今绝大多数海外国家对定制化妆品仍未制定针对政策,如欧盟和日本,在满足标签、具体技术要求等特定条件下,即允许个性化和量身定制产品。

但受限于中国法规对定制化妆品的严格限制,这些海外美妆企业虽在海外市场发布了系列定制化妆品,但如何进入中国仍是个“老大难”问题。不过,中国早在2019年便尝试打开定制化妆品通道。

据资料显示,2019年,在上海市药监局、市商务委、静安区商务委、上海海关、市场监管和消防等部门和上海日化协会专家的共同努力下,娇兰精品香水概念店的个性化香水试点成功启动。“当时若没有受到疫情影响,现在可能已经面世了。”某行业人士如是说道。

而在8月和11月相关法规发布之后,国外定制化妆品的引入或将在中国市场迈入快车道。

2)美妆巨头发力定制领域有优势。

“个性化定制化妆品仍是小众市场,定制的实现需要背靠大平台/大企业,因为它需要数据库这些来支撑,并且如果没有规模效应,很难形成利润回收。”张太军提出。

而就目前的定制化妆品市场来看,布局主力还是国际美妆巨头。据聚美丽不完全统计,自“定制”概念出现以来,欧莱雅集团便推出过6个个性化定制相关产品,其中涵盖兰蔻推出的Le Teint Particulier 定制肤色粉底项目、推出口红定制仪YSL Beauté Sur Rouge Mesure、YSL圣罗兰“电波穿香室”等。

△口红定制仪YSL Beauté Sur Rouge Mesure

在8月《浦东新区化妆品产业创新发展若干规定》正式实施后,国际美妆巨头亦是第一时间展开了动作。例如,圣罗兰的“口红打印机”,目前已进入位于浦东陆家嘴的国金中心化妆品柜台;修丽可的高端个性化皮肤学配方仪以及一款个性化化香水,已经蓄势待发;茵芙莎品牌的个性化定制项目落地在浦东,预计明年在国内实现产品首发。

3)在空白的定制化妆品政策领域,韩国是先驱探索者。

尤为特别的是,在定制化妆品领域,韩国企业具有一定政策优势。

在全世界的定制化妆品都处于“野蛮生产”的无法规出台状态之时,韩国从2016年便开始了定制化妆品的政策探索,将定制化妆品分为分装和混合两种形式,并规定了定制化妆品销售企业的登记制度,要求定制化妆品销售企业需具备定制型化妆品调剂管理师并通过相应的资格考试。

4)未达“一人一方”标准,只能提供个性化定制方向。

“以目前的科技水准来看,‘一人一方’更多是炒作噱头大于实际操作。”某行业资深人士表示。其中,护肤品尤甚。

比如,在第五届进博会,联合利华旗下主打肌肤护理定制的品牌渡美,宣称消费者可以根据实际肌肤需求针对性选择产品进行肌肤护理。但实际上,其定制方式为,配方师根据消费者的肌肤检测报告,指引消费者从58种原液中挑选调配独特的原液精华,最后由每个人自己亲手贴上写有自己姓名和专属配方的产品标签。

△渡美产品

爱茉莉太平洋推出的个人定制服务“BESPOKE NEO”,宣称通过皮肤测试和一对一咨询,即时制作符合全球女性肤色的150款气垫和粉底液,但定制上限仅在150款。

而这些都已经是国际美妆企业在定制化妆品中的最新成果。

对此,梅鹤祥也表示,“目前‘一人一方’只是个美好的理想,针对特定人群或者环境提供相匹配的解决方案,这条路子相对来讲比较合理,关键也能实现。”

2、 国货美妆企业:

1)国货美妆品牌:探索者还是少数,偏重集中在洗护领域,市场存在乱象。

虽然我国法规严重限制了定制化妆品的发展,但定制化妆品只要按照法规执行,并不属违法领域。因此,近年我国在定制化妆品领域虽进展缓慢,但也出现了一些提倡个性化定制的品牌,主要集中在洗护领域。

比如,2020年上线,获得联合利华战略投资的至墨实验室,主打植物活性成分,并推出 “量肤定制”服务。2018年成立的effortless主打精准护发,通过问卷诊断+智能推荐算法,为用户提供专业护发方案。定制化香氛洗护品牌无沁SECRETFORM,通过调查问卷等形式提供定制化服务。

而国内在定制领域的发力多集中洗护领域,也是受到定制模式带来的成本影响,“相对护肤产品,洗护的成本壁垒更低。”不过值得注意的是,定制化服务,只是这些品牌推出产品中的部分,毕竟个性化定制在我国仍处于探索初期。

此外,聚美丽在天眼查以“定制化妆品”为关键词进行搜索发现,在与定制化妆品相关的近一万条搜索结果中,混杂着诸多“**县量肤定制化妆品店”“**县定制化妆品坊”“**县**镇私人定制化妆品商店”“**县定制化妆品网店”的字眼,其背后团队的专业性、产品安全性皆是不得而知,其中存在一定乱象。

△天眼查截图

2)头部供应链企业:早在2016年开启探索,0DM/OEM属性有先天优势。

其实,定制化妆品并不只是品牌端的重要方向,早在2016年,国内供应链企业也开启了相关布局。

2016年珠海伊斯佳在挂牌新三板时,就称在推进“化妆品私人定制+智能制造”项目,目前其通过建立皮肤检测方法技术、原料和配方技术的匹配性模型、安全和功效评价体系、智能制造及交付系统,已实现生产端成功交付。

栋方股份联合单品牌店瑷荟妆园启动基因检测项目,通过采集消费者的唾液进行基因检测来了解消费者的肌肤状况,提供定制产品。

针对中国市场,科丝美诗在2022年推出 “免费私人定制”系列服务,通过检测科技公司的科学仪器测试,结合一线皮肤科医生专业面诊,为消费者提供免费的定制配方体验,首期祛痘精华定制项目由此吸引了诸多业内人士的关注。

而供应链企业之所以能积极探索个性化定制领域,也是与其自身的企业属性相关。“他们都是ODM、OEM的企业,原来就给不同公司开发不同配方,本身就有这种先天条件。”

综上,此次试点工作或将加速国内化妆品个性化服务的探索与落地。无论是国际企业或者国内企业,定制化妆品确已成为其未来重要方向,化妆品个性化服务的试点将加速这场行业浪潮。

但与此同时,我们也必须正视,定制化妆品无论于政策制定方或者企业都是一场挑战,如何在安全性和功效性的底线之上,通过政策的灵活变动和企业的积极试点,开启全新可行的个性化模式,并通过个性化的方式冲破当下同质化严重的市场僵局,达到药监局通知中所说“促进化妆品产业高质量发展”,让我们拭目以待。

本文来自微信公众号 “聚美丽”(ID:jumeili-cn),作者:Age,36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

</div

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK