用户画像的五个底层问题

source link: https://www.51cto.com/article/721655.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

用户画像的五个底层问题

用户画像人人都想做,可用户数据从哪里来呢?今天就结合一个问题,详细探讨一下。话不多说,直接上场景。

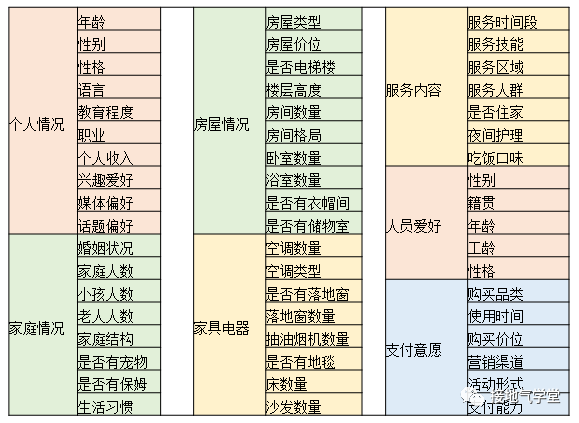

问题场景:一个O2O平台提供家政服务业务,运营和数据团队讨论“如何建立用户画像,精准服务用户”,大家越聊越嗨森!

- A同事说:家里老人、小孩决定阿姨工作量,所以得收集

- B同事说:房屋面积也要的,200平和60平工资不一样

- C同事说:人员籍贯也很重要,比如我家就不要**省和**省的

- D同事说:还要关注地毯、抽油烟机,这都是细分业务

- E同事说:那还要加上浴室清洁、衣帽间整理

- F同事说:还要关注时间点,比如春节前大扫除

- G同事、H、I、J、K、J、M、N、O、P同事轮流发言……

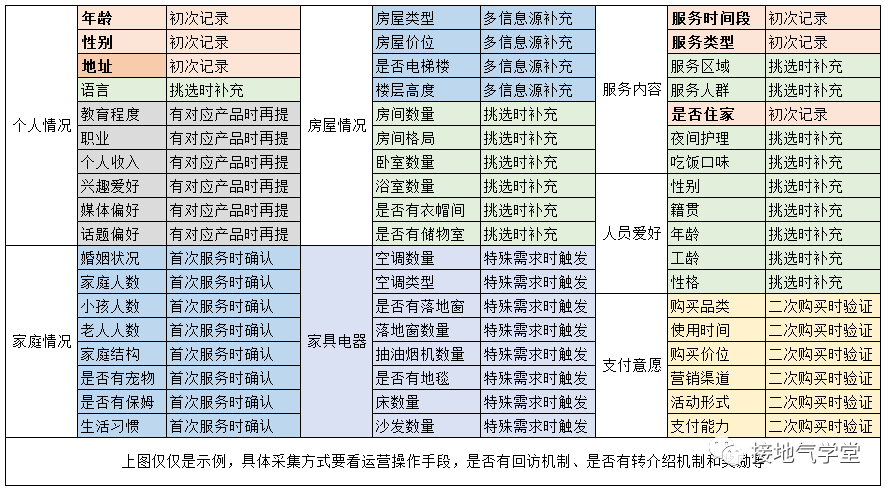

聊完,大家心满意足地总结出一个54道问题的用户画像清单(如下图):

开开心心地交给产品经理,就等着上线了。

产品经理当场就炸了

产品大呼:“脑抽了吗,让用户填这么多问题,业务还做不做了!”

那现在咋破局呢?

A、让上门服务的阿姨去填。

B、接入头腾阿大数据,他们肯定有。

C、不采集了,用人工智能模型算出来。

显然以上回答都不靠谱。想解决这个问题,得理清5个基本问题。

问题一:用户的需求到底值不值得做

比如“手办模型保养”服务,肯定是一个真实需求,肯定胶佬们很喜欢,问题是:

1、有多少人有需求?

2、有多少人愿意付费满足需求?

3、这种需求值不值得给所有用户在问卷上增加俩问题

Q55:是否喜爱玩手办?是/否

Q56:喜爱的手办类型是?高达/航模/战锤/二次元(你懂得)……

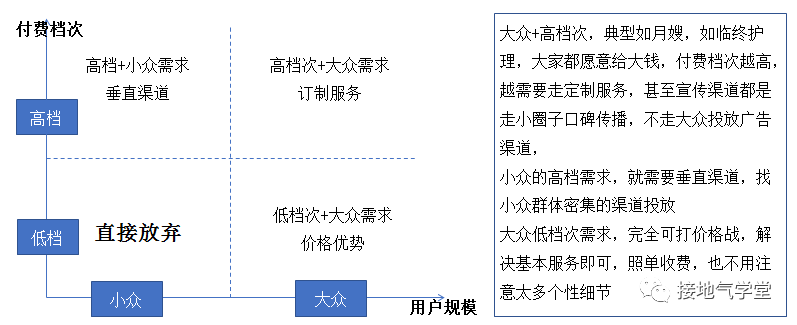

在产品档次与大众化程度之间,需要做权衡有取舍,才能在市场竞争中脱颖而出。并且特定的类型有特定的运营手段。(如下图所示)

产品的定位是不需要等到用户来了以后,才给他填表格收集的。在设计产品和服务的早期就能开展工作,比如:

1、竞品走访

2、用户调研

3、行业研究

4、产品测试

5、价格测试

从用户、竞品那里,直接摸清目前市场情况。根本不用等着业务上线了,再让用户填。这种选赛道的工作,考验的是产品和运营业务能力。

特别是家政服务,其细分领域是有一些约定俗成的惯例的:月嫂/保姆/钟点工/老人护理,在一个城市也有相应的市场价位,这些基础工作完全可以通过前期研究解决。

问题二:有没有能力满足用户

比如真的有一个顾客,要求:会5国外语(他家多国混血),有研究生学历,只在中午11点到下午4点服务,年龄30-40岁之间,会同时做胡辣汤与惠灵顿牛排的保姆。

是不是平台真的要满足她?当然不是呀。平台有自己的供给能力的上限,有自己的产品定位。也没有必要满足特别刁钻的用户需求。

如果在供给端,就没有能力提供大面积、高质量、个性化、低价格的服务,那也完全没必要获取特别多的用户画像——知道用户需求又满足不了,知道了也没用。

实际上,在竞争中,满足用户的基础需求是第一位的,满足基础需求以后,可以根据平台的供给能力,提供一些特色的服务,比如保姆信用、比如价格优惠等等。

对于O2O业务而言,首先要解决的还不是个性化需求的问题,而是区域覆盖问题。如果在用户需求区域内没有足够服务,一切都是空谈。有意思的是,前边讨论用户画像一大堆指标,所有人却都忘了:地址,这个最基础,最重要的东西了。没有地址,咋评估供应能力呀。

问题三:有没有影响客户的可能性

反问一句:是否用户的需求就是金科玉律,一个字都不能改?当然不是。很多时候用户会妥协,或者因为市场上没有更多可以选的产品,或者因为价格很优惠,或者因为需求很紧急没得选。

这意味着:用户画像不是一成不变的,用户需求随着运营手段变化而变化。因此运营手段本身即是采集用户标签的手段,又是影响结果的工具。

比如家政服务中,清洁服务就相当标准化,就有机会做低价策略,额外做一些服务,加量不加价。这时候根本没必要一点点研究清楚用户房子面积户型家具等等细节,而是提供一个加量不加价的上限即可。

问题四:需不需要一次性满足所有需求

经过了前三个问题的梳理,这里的答案是很清晰的:当然不是!

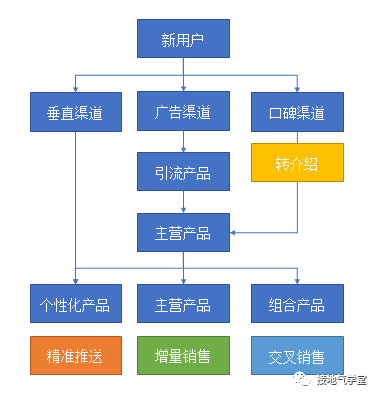

根据推广渠道的不同,至少有三种路径可以选择:

1、如果能找到小众用户密集的垂直渠道, 就能直接精准推送满足小众的个性化产品。这种情况下,能直接用来源渠道做标签,标识小众用户群体,后续也能进一步分析,制定进阶策略。

2、如果走大众广告渠道,就直接拿最抢手的引流产品出来,先吸引用户消费一次,把用户捞进来,再考虑推二次购买,推增量销售或者交叉销售。有了首次消费记录以后,不但数据本身更丰富,而且天然留下了二次消费的跟进机会。

3、如果有转介绍渠道,则转介绍人可以直接指引用户购买某款主营产品。此时,转介绍人的行为标签(转介绍的产品、活动)就能直接影响用户行为。用转介绍人标签,配合被介绍的用户标签,就能标识出用户需求。最典型的就是月嫂和老人护理,转介绍效应非常明显。

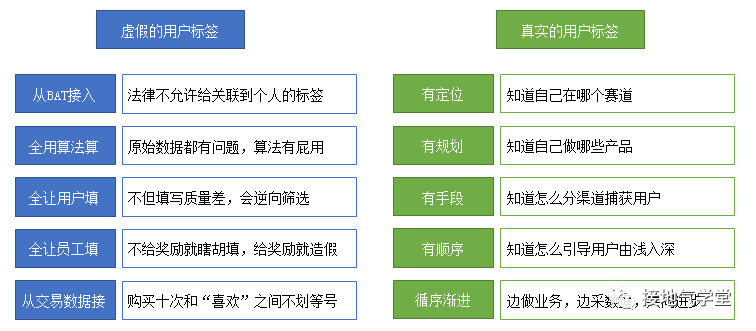

问题五:需不需要一次性填所有数据

经过了前边四个问题,结论当然是不需要。本质上,无限度地索取用户画像指标,是一种业务懒政行为。打着“用户喜欢啥我做啥”的旗号,把获客渠道、产品设计、运营方案、推广计划、促销优惠、二次跟进所有设计都甩锅出来。

数据不是天上掉下来的,数据是从业务流程里产生的,如果业务流程都没有设计好,产品没吸引力,推广没有重点,运营没有计划,连数据都不会有,哪里来的分析呢。所以数据要一步步走,事要一件件办。

这里每一步都能和业务动作结合起来,比如:

1、在用户首次接触时收集关键信息(地址、需求类型、是否住家),先促成第一次匹配。

2、在用户挑选产品与服务过程中,收集个性化略高信息,一边打标签一边匹配产品。比如用户语言要求,房子面积。

3、在用户成交/失败以后,根据用户来源、前期信息,反推产品定位是否合理,优化产品。

4、在用户首次成交后,尝试不同方式引导用户,一边打标签,一边锁定用户需求。

比如针对用户密集的小区,利用第三方信息丰富房屋信息;针对用户重复购买次数多的,从消费行为挖掘其他需求;针对转介绍行为直接给奖励;建立星级阿姨评选,推动阿姨一边做交叉销售,一边返回用户数据。如果不是指望数据一次成型,而是配合运营活动,数据可用的范围就大大增加了。

好的数据是好的运营产生的,不是从天上掉下来的,大家切记切记。不过有的同学会好奇:说用户不会好好填信息,这个好理解,问题是员工为啥也不好好填?

实际上内部同事没有标签意识,不会贴产品标签、活动标签、信息标签,只留原始字段,导致无法分析的情况多了去了。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK