你是在做更好的选择,还是在逃避?

source link: https://www.36kr.com/p/1925880303287043

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

01你以为的更好选择,也许只是在逃避

我大学最好的哥们跟我们说,他又辞职了。

我印象中,这是他毕业3年后的第4份工作,等找到新工作,就是第5份了。

我的这个哥们其实是很努力的,很喜欢考各种证书和参加各种学习课程。

就我所知的他考过的证书和参加的职业培训,就有导游证、英语教师资格证、会计证、证券从业资格证、职业生涯规划师。

可能也正是因为他太努力了,所以换工作才很频繁。

像我这等懒人就做不到他这样。我自从2018年10月来YouCore实习,2019年大学毕业后就一直留在YouCore工作了,因为我觉得换工作是件很麻烦的事,能过得去就懒得换。

但他不同,一份工作做得稍有不如意了,他就想着换个公司、职业,甚至行业试试。

比如,他2019年毕业后做的第一份工作是导游,为此还专门考了导游证。

但不巧,2020年就赶上疫情了,那时K12培训特别火爆,他就赶紧折腾着考了英语教师资格证,想做培训老师。

刚换到一家培训机构,没多久赶上2021年的双减政策,他只得又转行。

经过一番考察,他决定换到证券公司做销售,为此又考了会计证和证券从业资格证。

在证券公司做了一阵子,他发现跟分析师相比,销售岗实在是太没前途了,而且颜值一般,还是男生,就更没前途了,就琢磨着要做职业规划顾问。

因此他又去了一家做职业规划咨询的公司,做了一阵子后,发现这份工作又不行,于是刚离职。

毕业三年,他主要的功夫就花在考证和做更好的选择上了。

因为时间还短,我没法判断他的做法是对还是错,但从我跟他的沟通中,我发现:很多时候,我们以为的更好选择,只是换一种方式逃避而已。

02为什么我们会通过选择的方式逃避?

逃避不快,是人的本能。

在遭遇挫折时,为了降低受到挫折时的痛苦感,我们往往会采取逃避的方式去应对。

所谓更好的选择,往往就是一种更隐蔽的逃避方式。

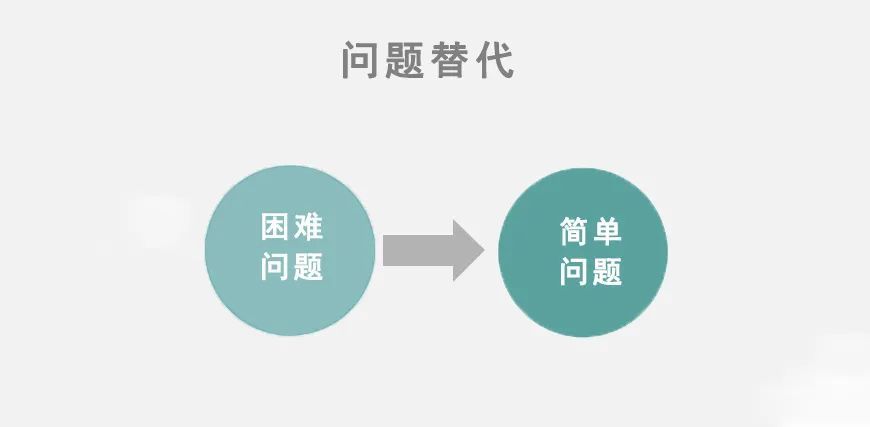

诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼在《思考,快与慢》中揭示了一个现象:在面临难题的时候,人普遍存在一种“问题替代”的做法。

所谓问题替代,就是对于有难度的问题,因为很难快速找到令你满意的答案,你就会找到一个类似的,但更容易的问题来回答。

比如,有人问你:“为什么人一定要有领导呢?”

你就可以用一个更简单的问题来回答:“就像火车跑得快,全靠车头带!”

简单来说,问题替代就是用简单的问题取代难题。

我大学的好哥们,频繁换工作,用的就是问题替代的做法。

在一个遇到外部压力的行业里好好做下去,这是要花大功夫的,而且一时努力的效果,还不一定明显。

因此,他将在本行业里如何做好的不确定性问题,替换成自己更加熟悉容易的考证换工作问题:

◆ 将结果难以衡量的职场努力,替换成结果可衡量的考证。

◆ 将路径不明确的职业发展,替换成换一份新工作的简单问题。

这种问题替换,跟逃避问题相比,还非常地隐蔽。

因为,你为了自己的认知协调(行为选择和内在信念保持一致),你会告诉自己:我不是在逃避,而是在做更好的选择。

比如,一项技能学不会,你往往会选择换个技能来学习,但你不会告诉自己是因为学不会才逃避的,而是会告诉自己,我对这个不感兴趣,我更喜欢下一个技能等等。

这种问题替代的做法,一旦形成习惯就麻烦了,你可能什么都做过,但什么都不精通。

因为,每次稍有麻烦,你就换个职业、换个技能重新开始,完全没法享受时间的红利。

那是不是不管什么情况,都要傻傻地坚持,不能更换选择呢?

当然不是,我们又不是不知变通的头铁女孩或头铁莽夫。

只要满足了下面两个判断,你就可以果断更换选择。

03判断一:当前选择是否投入了必要的坚持成本?

入门任何一项技能,需要20小时。

养成一个习惯,需要21天。

作家格拉德威尔还在《异类》一书中指出,

“人们眼中的天才之所以卓越非凡,并非天资超人一等,而是付出了持续不断的努力。1万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要条件。”

他将此称为“一万小时定律”。

这些练习时间是否严谨,暂且不论,但它们都揭示了一个道理:任何一个选择,假如你不投入足够的坚持和练习成本,都是很难看到效果的。

如果没有投入足够多的坚持成本,就放弃了,你就无法验证是选择错了,还是只是因为你的坚持投入不够。

比如,你想入门画画技能,但去上了两节课,不到4小时就放弃了;想养成早睡早起的习惯,坚持不到3天就放弃了;等不到1万个小时成为大师,能坚持100个小时就谢天谢地了。

每一个选择都是浅尝辄止就放弃,继续不断地换下一个选择,你当然看不到成效了,又如何验证自己到底有没有画画天赋、早睡早起是否适合自己呢?

同时,坚持也不能是盲目的瞎努力,或者只是日复一日、无意义地重复混时间,而是要以刻意练习的时长为衡量标准。

刻意练习是指有目标、方法、结果的练习。练习过程中需要综合考虑这三个要素:

▼ 1、是否有不断设置更高的目标?

20年待在同一家公司做财务,有人混成了老会计,有人成了CFO,这其中的差别是什么呢?

两者的核心区别就是:

◆前者是重复再重复地做熟悉的事,时间在流逝,但经验没增长。

◆后者则是不断完成挑战越来越高的事,经验随着时间在不断增长。

▼2、你对当前目标的实现路径和方法清晰吗?是否依据方法框架去努力?

我们都知道方法不同,做事的效果可能天差地别,也很容易获悉方法;但差距往往就在获悉方法后的执行力上,是否能克服本能,将新方法形成习惯。

▼3、练习过程中,是否一直有结果反馈?

重复坚持还必须有结果反馈:

◆要知道自己对在哪儿,什么地方值得奖励和坚持?

◆错在哪儿,下次该怎么调整?

04判断二:更好的选择有更好吗?

“问题替换”本质上是一种偏见直觉。为了降低认知负担,遇到问题时,我们往往采用直觉和经验去作出反应,将行动问题替换成更容易的选择问题。

偏见直觉除了问题替换,还有心理暗示和易得性偏差两种形式:

▼1、心理暗示

心理暗示指的是,文字、语言或动作会影响你的想法和感觉。

比如,你刚看了一些鼓舞人心的词汇:奋斗、拼搏、使命必达。

这时老板让你反馈某一个任务的完成时间,你很大可能就会乐观估计,将实际要2个月完成的任务估计成1.5个月。

▼2、易得性偏差

易得性偏差指的是,你往往根据认知上的易得性来判断事件的可能性。

比如,看到考证培训班宣扬的案例“同龄人通过考证换岗换行业,薪水涨了好几倍”,你会觉得自己大概率也能做到。

如何避免心理暗示和易得性偏差这样的偏见直觉影响我们的判断呢?

解决的方法是推迟直觉。

也就是利用决策模型,为直觉提供依据判断:新的选择有更好吗?

这样既能有效利用我们的经验和直觉,提高决策效率,又能避免偏见直觉的影响。

这里给你推荐两个量化决策的方法:加权打分模型和必要优先模型。

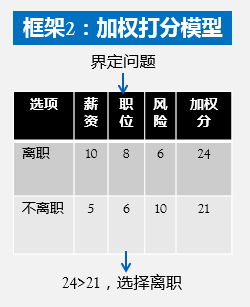

▼1、加权打分模型

加权打分模型可以由你自己设定影响决策的关键因素,并且设定不同因素的权重。

比如某个因素的权重为2,另一个因素的权重为1,如果两者的打分都是5分的话,那第一个因素的得分就是5分乘以权重2,得分10分;而第二个因素因为权重分是1,因此得分是5分。

假如你在纠结于要不要离职,你可以根据实际情况将影响决策的因素设为3个:薪资、职位、风险,并分别进行打分。

为了简化起见,我们将3个因素的权重设置为一样的,都是1。将得分加权之后,离职分数高于不离职,所以选择了离职。

加权打分模型,适用于影响决策因素比较确定的情况,也就是你自己已经清楚主要的影响因素,以及它们影响的大小程度。

万一影响决策的因素很多,你自己还不是很确定的情况,怎么办呢?

我在这种情况下一般用的是必要优先模型。

▼2、必要优先模型

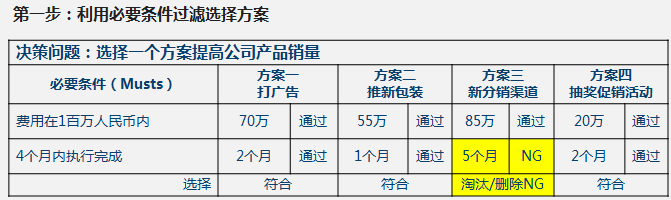

将决策的选择条件分为“必要条件”与“优先条件”。这个决策方法分为两步:

1)第一步,先考虑“必要条件”

这是一个强制满足的选择条件,不符合必要条件的方案即予以删除。

比如,下图的方案三,因为无法满足“4个月内执行完成”的必要条件,因此就直接给它删除了。

2)第二步,“优先条件的筛选”

优先条件的筛选是一种加权分析。

怎么理解呢?

就是先设置每个优先条件的权重,不同条件的权重可以不一样。

你可以看下图中的第一条和第二条优先条件,它们的权重w是不同的,一个是7分,一个是6分。

权重设计好后,就是给不同方案打分,也就是下图中的R列。

权重乘以打分,就是每个方案针对每个优先条件的得分,将所有得分加总之后,得分最高的就是决策选择优先级最高的。

05总结

当面前这条路遇到困难,我们很容易就会想着换条路走,觉得换条路走就会顺畅得多。

这其实就代表你的心理防御机制开始偷偷地起作用了:用逃避和消极的方法去降低受到挫折时的痛苦感。

而做更好的选择,恰好给了你一个很完美的逃避借口:

1、问题替代的隐蔽性,让你自己甚至都没意识到,自己已经偷偷地将难题替换成一个更简单的问题了。

2、认知更协调,因为你心里压根没认为自己是在放弃或者逃避,反而认为自己是在做更努力、更高级的选择。

不过这么做,虽然骗过了你自己,但却骗不过时间。

时间一长,你就会发现自己一点时间的红利都没享受到,每次都是稍有积累就重新开始了,跟用沙子搭房子一样,看似忙得团团转,到头却是一场空。

因此,当你又觉得自己在做更好的选择时,你要做下两个判断:

1、我是否在当前的选择上,已经投入了必要的坚持成本?

2、新的选择,我有从量化分析的角度上,认真评估过确实更好吗?

你只要这么做了,我相信,你的更好的选择,一定不是逃避,确实就是更好的选择!

本文来自微信公众号“YouCore”(ID:YouCore),作者:YouCore幸仔同学,36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK