美国芯片和科学法案背景下的EDA发展思考

source link: https://www.eefocus.com/eda-pcb/525769

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

美国芯片和科学法案背景下的EDA发展思考-EDA/PCB-与非网

近日,美国总统拜登签署了《2022芯片与科学法案》,其中最受关注的是对芯片行业投入527亿美元补贴,试图提升美国的芯片技术研发和制造能力。这种违背美国自己“政府不应该补贴企业”长期宣传的行为固然值得吐槽,但更受国内关注的是该法案宣布针对包括先进半导体在内的四项技术设立新的出口管制,其中涉及到半导体和EDA的是“专门为开发具有全场效应晶体管(GAAFET)结构的集成电路而设计的电子计算机辅助设计(ECAD)软件“。该禁令于8月15日正式生效。

“芯片与科学法案”引起了很多讨论,主流观点是目前这一轮的EDA科技封锁,主要还是针对最先进的EDA制程工艺,短期内看似影响不大,但是随着最近几年的高科技封锁从芯片领域逐渐过渡到EDA领域,并且从针对部分公司发展到针对国家和全行业,这种趋势不可忽视,并且长期会有阻止中国半导体领域发展的可能。总体来看舆论偏悲观,甚至有人认为先进制程受到封锁后国内芯片和EDA产业无路可走。但是,被封锁绝不代表就无路可走,我们仍然要分析和思考这种情况下的发展之路。

首先,我们要对高科技封锁问题有总体认知:美国牵头对中国搞的科技封锁,是一个“合纵抗秦”式的操作。美国虽然在半导体制造和EDA领域有深厚的积累,但芯片法案中提到的GAA制造工艺是韩国和台湾的,EUV先进光刻机是荷兰ASML的,美国EDA公司的领先地位,也是基于全球产业包括中国公司们的长期协同合作基础上发展起来的。因此,美国在这里只是扮演了一个“盟主”的角色,发号施令。合纵联盟式的封锁,有其虚弱的一面:ASML公司已经公开表示反对全面停止对中国的销售;而芯片法案里重点针对的GAA工艺,属于台积电“下一代的下一代”工艺(N2),为什么没有针对本代和下一代工艺?背后也是多方利益博弈的暂时结果。以史为鉴,合纵策略依赖于各方利益计算,应对这样的利益联盟,以自身发展和多方合作为核心的连横对策,早已是融入中国人血液的基本智慧:立足自身市场、技术和人才,发展自身力量,适当借助而不依赖外力,在发展过程中寻求“一强”之外的多国家、多公司、多生态合作,打破合纵联盟,就是我们最好的战略方向。

应该如何去看待目前的封锁以及如何在这种情况下去发展?下面是笔者的一些思考和认识:

超级工艺的迷思

FinFET或GAAFET支持的超级工艺(5nm及以后),虽然还没有达到理论上的线宽极限,但是在几十个nm量级上进行物理制造比如刻蚀、沉积的难度会越来越高,要达到高可靠性,必然带来成本的提升和良率的降低,而且要投入越来越多的开发资金和时间。

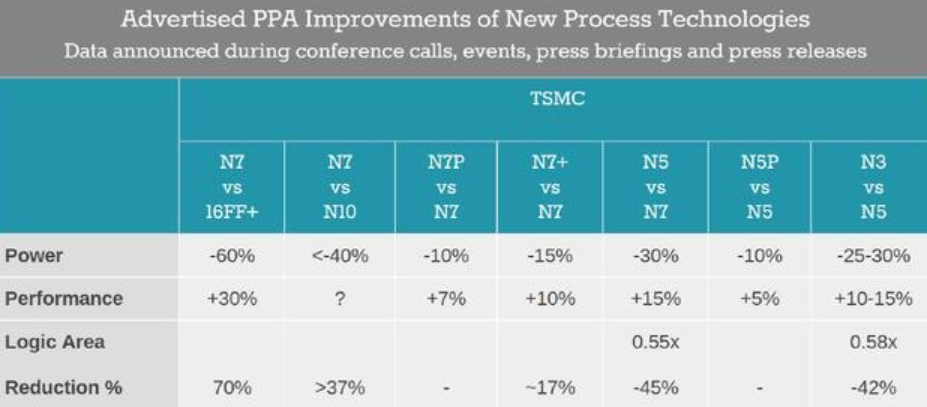

实际上业界早已公开的秘密是,现在的工艺数字并不是实际晶体管线宽,很大程度上是芯片厂根据宣传需要标称的,大体上仅能满足理论晶体管密度是上一代两倍左右。但实际芯片能达到的晶体管密度也跟工艺库和内存大小有密切关系。更有甚者,根据Techinsight网站对天玑9000处理器的分析,TSMC 所声称的N4关键工艺尺寸与其早期N5产品完全相同。同样的事情也发生在三星,Techinsight对骁龙8 Gen 1的部分型号分析发现,4LPX(N4)工艺与上一代5LPE(N5)工艺相比几乎没有带来区别。

半导体技术研究机构Semi Engineering统计了不同工艺下芯片所需费用,其中28nm节点上开发芯片只要5130万美元投入,16nm节点需要1亿美元,7nm节点需要2.97亿美元,到了5nm节点,开发芯片的费用将达到5.42亿美元,从趋势来看,3nm芯片研发费用或将接近10亿美元。

这么高的成本提升,带来的收益如何?根据TSMC数据,其5nm工艺对比7nm,只有15%的性能提升,而刚刚初步成功的3nm性能相比5nm提升约18%,功耗提升34%(根据TSMC最新发布数据),而晶体管密度增长是60%(低于传统上工艺节点提升要求的100%密度增长)。也就是说,从7nm到3nm增长两代工艺,芯片研发费用增加了3倍,却只得到70%的功耗优化和35%的性能优化。这背后有功耗墙、内存墙、面积墙、并行墙等多方面的瓶颈,并不是晶体管密度高了就一点能给电子系统带来线性增长的性能和性价比。

列举这些数字,不是说我们不需要继续发展半导体制造工艺,而是需要对工艺发展有全面的认识:

- 90%的应用目前还不需要超级工艺,即使是需要超级工艺节点的芯片,其设计、验证、EDA工具也不仅仅与工艺制造相关。

- 超级工艺节点的制造困难,成本极高,带来的收益回报增长却并不快,因此28nm-7nm大概率会在很长时间内作为大多数器件和应用的关键工艺节点而存在。

- 超级工艺节点的发展还需要时间,而且每前进一个节点都会更困难,这给国内半导体产业在上述关键工艺节点上的追赶提供了宝贵的时间。

- 从过去几年的发展趋势看,美国今天禁止中国进入GAA工艺节点,也存在未来进一步升级EDA和工艺封锁的可能性,发展自主芯片制造、国产EDA等科技迫在眉睫。

系统,系统,系统

如果超级工艺不是核心关注点,那么应该关注什么?从一个例子来看:国内某处理器公司的14nm CPU,与国际公司的同工艺级别CPU相比,虽然在部分benchmark测试中能够取得较好成绩,但是具体到数据库等多核、复杂应用中,综合性能还是有所不逮。这充分说明了,在先进工艺之外,应用系统决定的芯片架构和针对性的软硬件联合优化,还有很大进步空间。代工厂格芯(GlobalFoundries)从2018年放弃追求更先进制造工艺后,成立了GF Labs,大量招聘系统工程师,寻求从系统层面为客户提供更全面的优化。后摩尔时代的EDA工具,同样应该一切从系统出发,去辅助设计、制造工程师完成系统级优化的任务。

以系统分割为核心的架构设计

系统分割指从应用系统的需求出发,实现软硬件功能分割、硬件多芯片分割、芯片多模块和异构分割、模块内多单元并行分割等多个步骤,其本质是大型系统的架构设计流程。

同时,系统分割不光关系到芯片设计,同样也对芯片验证工作中的软硬件仿真有很大影响。大型复杂芯片的快速并行仿真,已经越来越得到系统公司的关注,迫切需要EDA工具从系统分割阶段出发去高效支持。

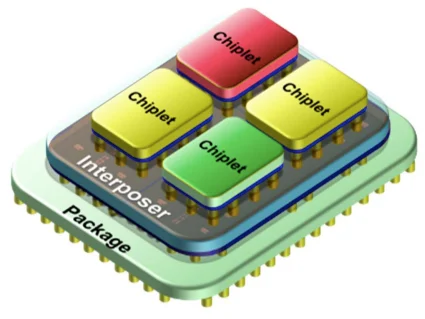

Chiplet先进封装

Chiplet目前是一个很热的话题,涉及到制造、测试领域的很多创新,作为先进封装技术,可以基于当前可用工艺,做更合理的成本、功耗、面积控制,优化芯片架构。通过Chiplet技术,我们可以基于主流工艺节点,提高大型芯片的良率,降低设计和制造成本,同时在单颗芯片上突破面积墙等限制,实现主流工艺下类比超级工艺的晶体管密度和性能。当然,封装和工艺是芯片制造的两个面,并不是有了Chiplet就不用发展先进工艺了,先进工艺也同样可以用Chiplet综合优化系统。

但笔者想要着重指出的是,Chiplet不仅仅是一项或多项芯片制造技术,它也会从系统层面给EDA带来全新的模式。Intel、AMD、ARM、微软、高通等行业玩家在2022年3月共同成立行业联盟,正式推出通用芯粒的标准规范“UCIe”。在这样的通用标准之下,基于Chiplet的IP、建模、EDA设计、EDA验证工具必然在未来几年有突破式发展,形成一些新的行业模式和系统设计流程。国内半导体设计、制造、EDA产业链更加分散,需要尽快加强合作,跟进这个趋势。

DSA领域专用架构

DSA是一个统称,针对垂直应用专门设计或修改通用芯片所产生的垂直应用型芯片都属于DSA,它体系结构和摩尔定律发展到如今的必然选择,比如AI芯片、自动驾驶芯片等都属于DSA的范畴。DSA的设计参数包括了指令集、内存架构、内存类型、计算单元、并行化、数据类型和宽度、编程语言等等,这些设计参数的定制化,可以在工艺不变的情况下优化应用系统性价比。DSA的典型代表有Google的TPU、Nvidia的DPU等。这些领域专用芯片,同样给EDA工具带来了“更快、更好、更自动”的要求,因为垂直化的应用必然要求快速设计和快速部署。

软件-芯片协同优化

在应用系统推动芯片创新这个大背景下,系统软件配合芯片的针对性优化,也是一个重要的方向。从苹果公司开始,现在很多电子产品公司,从手机到电动车,都已经在发展自己的软硬件一体化生态,这种一体化生态不仅仅是商业模式,更重要的是软件可以针对自己的硬件平台进行针对性优化,给终端用户提供更好的体验。甚至在AI类芯片上,Tesla和Nvidia等公司连核心数据结构都做了软硬件一体化的创新。这种级别的优化,是需要覆盖多种应用的通用芯片和通用平台所必然无法平衡的。

当然,从系统出发的多维创新EDA和半导体流程,不仅仅有以上这些角度。列举以上内容,仅仅是为了说明,5nm及以下的超级工艺及其配套全流程EDA工具,当然是中国产业发展的长期目标。但是,在这些长期发展目标之外,也有足够多、足够好、市场足够大的技术领域,让国内芯片设计业、制造业和EDA产业公司有机会在自己擅长的领域逐步发展,在中短期内得到市场和客户的认可。要达到这个目标,国产芯片和EDA公司,需要时刻保持系统化思维,一切从系统优化出发,才能在后摩尔时代打造最优的EDA和芯片设计流程。

造还是买?

国际EDA巨头成长过程的收购历史,经常被国内作为参考。但我们也要注意到,收购对象主要是美国本土公司和少数欧洲公司。其背景是随着半导体产业在欧美国家的快速发展,诞生了一批EDA工具来填补空白的新兴市场,在此过程中逐渐发生了产业整合,大鱼吃小鱼。当时被收购的这些公司,绝大部分都已经有了自己成功的EDA工具产品,有些甚至已经是行业重量级上市公司,产品已经有广泛市场。比如Magma被Synopsys收购时,已经是当时的全球第四大EDA公司。因此,EDA巨头公司们的并购史,实际上是美国为主导的EDA产业在特定的快速发展时期内部整合的缩影,很多资金、技术、团队是同源的,也需要收购者自身有很强的产业主导能力,不是“靠收购买成了产业巨头”这么简单。

而当前的EDA产业环境,半导体设计、验证、制造流程已经非常成熟,如果将Ansys包括在内,四大EDA巨头公司已经形成绝对垄断,在资金、技术、客户方面都有优势。他们在近年来的并购方向上已经转向扩展业务范围为主。垄断性的产业环境意味着全球新兴EDA公司的数量质量都不一样,再完全参考过去巨头们的全球并购成长史,希望靠并购获取核心的EDA产业链技术,有刻舟求剑的意味。

除了产业环境变化,国际政治环境也发生了变化。2018年,美国国家安全委员会阻止美国半导体测试公司Xcerra Corp以5.8亿美元出售给中国半导体投资基金湖北鑫炎。2021年,意大利政府否决了深圳创疆投资控股有限公司收购一家总部位于米兰的半导体设备公司LPE。此外还有更多国内公司收购欧美半导体、EDA等高科技公司被政府强制干预的案例。法规方面,美国于2018年通过《外国投资风险审查现代化法案》(FIRRMA Act),并于2020年发布了针对FIRRMA的最终实施细则,其中半导体领域的有关“敏感技术”首当其冲成为监管的重点。以美国为例,跨境半导体收购案从2015年后呈明显的减少趋势(下图中蓝色数据)。

以上事实充分说明:认为“EDA工具可以靠收购国外公司,我们自己做好整合”的思路,跟过去那种“我们自己只要做好应用系统整合设计,核心芯片和EDA都可以采购国外产品”的思路,本质上并无区别。这种思路在当前的产业、政治、经济环境下,已经不可能实现。国内多家国际巨头级产业公司,在EDA、芯片等核心技术上被卡住命脉,被迫退出部分市场,就是前车之鉴。

综合来看,一定时期内,对外收购只能作为一种辅助性手段,在一部分创新领域中收购技术、产品和团队,扩展国内EDA公司的能力。但要靠收购获取EDA核心技术来完整化国产EDA产业链,必然是难以实现的。国产EDA们还是要立足自研为主、拓展合作的基本路线,以细分功能工具为基点,从点到面在EDA这个相当长的链条上逐步扩张。

为什么EDA是可以自研的?相比高端半导体制造工艺中的一些核心设备,比如EUV光刻机,其中有很多理论点和工程实现属于“机密”,后来者需要长期摸索。而EDA工具链上大部分的点工具,其核心理论、基本流程和功能都是公开的,甚至不少工具有开源实现,过去已经有很多芯片完全基于开源EDA工具实现了低端工艺全设计流程。那为什么商业EDA工具仍然处于极其重要的地位,还成了“卡脖子”技术?首先因为EDA和芯片设计流程天然是一个超级复杂、成本很高的系统级工程,开发一个单点工具,解决一个或几个EDA流程中的点需求,实现基本功能,并不是非常困难的工作。但是硬件芯片设计和制造的投入越来越高,也越来越依赖EDA工具,因此设计团队对工具的要求不仅仅是“能用”,而是“好用”、“实现最高效率”,需要EDA工具帮助实现从系统需求到前后端实现的反复迭代、设计、验证,这个过程不仅仅要求每个工具的性能、功能达到最好的效率,同时还要求各工具之间有紧密的配合协同,尤其后端工具与制造流程还要有紧密配合。

因此,EDA单点工具要进行性能的极限优化、功能做到全面、质量稳定可靠、支持真实项目的高效开发,是困难的工作,需要长期耐心的投入、与客户设计的磨合。而发展多个互相配合的EDA工具,通过彼此的功能、接口协调,把客户的整个设计流程变得更加自动和智能,有效缩短商业客户商业芯片产品的设计周期和成本,是更加困难的工作。国内很多EDA公司,目前正从单点或多点工具可用的第一阶段,向工具极限优化和多EDA工具协同、并向客户提供高价值技术方案的第二阶段过渡,以实现真正的国产替代。

应该清醒认识到,这个第二阶段的发展需要更多的决心,每一个点工具可能都需要几十人规模以上的研发和方案工程师投入。对比Synopsys等巨头在EDA工具上有几千人的投入(不包括IP部分),才能支持其基本覆盖全EDA流程的产品规模。从基点到全链,形成全流程的EDA不是一朝一夕能完成的,不能脱离最基本的商业逻辑和技术逻辑。目前国内EDA从市场规模、人才规模、基础积累方面,都还需要更多脚踏实地的投入,低头做事,一点点完成核心技术研发,形成核心竞争力。

芯片产业诞生在上世纪五六十年代,之后的20多年都是以IBM、Intel这样的独立设备制造商(IDM)为核心逐步发展的。在IDM的内部,芯片设计、制造都是互相合作的不同部门,而EDA更只是服务于从芯片到系统的一系列工具和团队。一直到80年代后期台积电成立,以及90年代基于RTL的设计流程逐渐成熟,芯片产业才逐渐发生EDA、设计、制造、封装的互相独立。到2000年代,除了Intel等极少数IDM外,独立芯片厂商已经处于各行业核心地位,例如手机行业几乎是围着高通等少数厂商的CPU打转,“有什么样的芯片可用”这个问题是那个时代所有下游系统厂商整日关心的。而EDA也逐渐独立,三大美国厂商在20年内迅速崛起,成为一个独立、重要而且地位显赫的行业,EDA工具和芯片制造厂甚至可以在关键时刻一把卡死下游巨头厂商。

但是,科技和产业有其发展规律,芯片成为整个系统的核心和创新中心,EDA成为卡脖子技术,下游系统厂商必然会转身将命脉控制在自己手中。在过去的十年特别是最近四五年,我们已经看到这种明显的趋势,即系统应用厂商直接参与和控制芯片的定义、设计、制造,并将其纳入自己的生态系统。这种转变代表着未来的趋势,即包括了EDA工具和芯片设计的电子设计领域,必然要回归其诞生之初的使命:以软硬件融合的复杂电子系统为核心,服务于系统应用需求。虽然分离的产业链条不会完全回到IDM模式中去,但是EDA和芯片作为一个整体,需要反过来整日思考“下游系统客户有什么样的需求”,以需求为核心、以服务为理念去打磨自己的产品。过去曾经有行业人士围绕云计算提出过EDAaaS (EDA as Service)的概念,而国内厂商芯华章科技也曾在2021年发布的《EDA 2.0白皮书》中,提出“电子设计服务化,Electronic Design as a Service”,即EDaaS。EDAaaS和EDaaS,笔者更加赞同EDaaS,虽然只是一个字母的差别,但体现出了以芯片为核心还是以系统为核心的关键区别, 同时也体现出EDA行业应该从产品思想向服务思想的转变:EDA不是天然独立存在的最终用户产品,它与芯片设计、验证、制造是本质一体的电子设计,是为最终用户产品、为人服务的上游环节。转变思想,扎根和服务于中国强大而健壮的下游系统产业,并走向世界,是国内上游电子设计相关厂商的根本生存之道。

踏实做好产品研发,向“EDaaS--电子设计服务化”思路转变同时,我们也要认识到,目前的基于硅半导体的芯片制造流程和基于90年代技术基础发展起来的EDA设计工具和流程,都已经接近“可控规模”的极限。随着通用芯片规模越来越大,物理制造流程碰到功耗、面积、工艺、良率各方面的瓶颈;而大规模芯片的设计和验证,也在设计周期、验证覆盖率、芯片成本、软件、人力等方面碰到越来越大的挑战。这些物理上的和资源上的限制,也必然会影响半导体和EDA产业的发展。

另一方面,垄断性质的市场,也在一定程度上影响了EDA巨头们的产品发展。很多时候技术的创新会影响中短期商业利益,举例来说,EDA很多环节的计算效率极大影响着芯片设计验证的效率,但是几十年以来,这些计算从未能真正充分地利用快速发展的HPC计算资源特别是云资源,这并不完全是一个技术问题。诸如此类的例子我们可以举出很多,这些也说明了我们不必过于迷信现存的EDA设计、验证、制造流程,一个高科技领域长期使用20年前的技术和工具,意味着必然存在大量技术点和流程模式可以创新,可以利用近年来的IT领域各项新技术去进行改进。

过去的一些新兴技术点,也曾被前人推动应用于EDA领域,并总结为未来的发展趋势。过去曾经有“地平线EDA(Horizon EDA)”,重点关注开源EDA工具的发展,IBM总结过“EDA 1.0/2.0”,重点总结上世纪独立EDA工具出现到形成目前这种集成式EDA流程的变化,并预测了“EDA 3.0”,指出设计规模的增大需要大规模数据处理软硬件集群的支持。另一个版本的“EDA 3.0”则侧重在新型EDA创业公司如何找到生存之道。

这些总结和预测,都是去试图结合新技术和需求两个方面,推动行业的快速进步。但是这些软硬件技术的客观发展,属于EDA领域发展的内在推动力,在过去缺少外因的拉动,因此EDA长期来看变化还是较慢。

但是最近这些年,我们已经看到,各种高层次硬件设计语言、设计流程已经纷纷出现,全自动化的后端设计流程正在被探索,设计验证与芯片测试环节开始统一,敏捷设计和敏捷验证已经在部分设计公司得到应用,多样化的开源EDA和开源硬件项目数量快速增加,AI已经被应用在不少EDA设计环节,甚至部分下游系统公司和制造公司,如谷歌等,已经自己在开发基于新型技术和独特应用需求的EDA工具。 而且这些新兴的EDA变革趋势,主要不是由商业利益驱动的,而是下游产业的需求在目前EDA平台上无法得到充分满足而“自发”出现的,是上下游产业发展速度不匹配的结果。

总的来说,EDA领域的全面革新已经出现在地平线上,这是最近二十年全行业软硬件技术发展作为内力的推动,同时系统应用各领域的全面需求作为外力所拉动的,是全球电子设计产业不可阻挡的趋势。芯华章的《EDA 2.0白皮书》,核心思路也是抓住电子系统需求对EDA提出更高要求的契机,进行产业创新升级,并提出“开放与标准、自动和智能、平台与服务”三大发展目标。这相比其他对新一代EDA的论述,对电子系统设计的改革与创新,更有意义,也具备一定的开创性。

2.0还是3.0、4.0,2025或是2030,标什么数字并不是核心,重要的是这种抬头看路的思路对长期发展非常重要。正如国产汽车产业抓住了电动车替代油车的历史机遇,实现了快速增长一样,国产EDA厂商在打通核心产品核心技术的同时,也需要关注未来长期的趋势,我们不光要开发比肩国外厂商的EDA全流程工具,更应该发展“下一代”的全新EDA,争取在产业升级的最前端抓住弯道超车的机遇。

结语

1937年7月7日,北平卢沟桥的隆隆炮声开启了全面抗战的序幕,随后北京、天津、上海、南京、太原等相继失守,华东华北大半沦亡。1938年5月,在那个悲观绝望、黑暗迷茫的时刻,毛泽东同志发表了光辉著作《论持久战》,从战略高度指明了发展方向,陪伴无数中华儿女坚持到胜利。今天,让我们复习和借鉴《论持久战》中的核心思想:“速胜论”和“必亡论”都是错误的,半导体和EDA技术有几十年的前人积累需要去追赶,一朝一夕就追上是不可能的,但是暂时的落后也不代表中国产业会被消灭,或者无法发展。我们应该像建立抗日民族统一战线那样,通过自身的发展建立起国内的半导体和EDA产业链上下游、企业间、产学研的统一合作,以及国内与国际产业间的统一合作;像农村包围城市的战略那样,优先发展主流的关键工艺而不是单纯追求超级工艺,同时积极推动系统级优化,用新型架构、新型软件、新型设计流程配合新型封装技术,赢得市场和客户;像持久战中指出的那样,充分服务于国内大规模的市场、系统制造业,结合优势制造业所带来的大量出口产品海外市场等优势,先立于不败之地,生存下来并创新出自身优势的电子设计产品;“积小胜为大胜,以空间换时间”,最后的胜利终将到来。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK