杨戬看不懂,白蛇难敌哪吒,动画电影票房到底是什么玄学?

source link: https://www.36kr.com/p/1902248920574089

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

今年暑期档有三部值得关注的电影,《独行月球》、《隐入尘烟》、和《新神榜:杨戬》。

其中《独行月球》是开心麻花和喜剧电影的基本盘,票房高且符合预期(甚至有些超过)。

《隐入尘烟》因为口碑和当下的情境,目前已逆袭获得接近9000万的票房,破亿在望,远远超出原本预计。并且,这是在上映一个多月之后,票房才突飞猛进的。这种现象接连出现,说明我们应该重新思考电影本身主题和大时代的关系,在营销上如何抓住影片特质,把握时间节点与节奏。

这俩之外,《新神榜:杨戬》也非常有意思。

上映前,国内某龙头动漫企业负责发行的副总和笔者在交流动画宣发时提到,“你知道‘杨戬’明天就要上映了吗?我还是在《独行月球》前的片花里看到的”。我也表示惊讶,说我是在追光的官方视频号里看到的,因为我订阅了他们。当时那个视频点赞大概十几个,截止到目前差不多有几千。

对比当年依靠“二次元人群”获得票房突破的《大圣归来》和《你的名字》,我们这群人已经不值得被动画电影抓住了?还是说我们其实不够二次元?

不仅是杨戬,动画电影的票房,对于动画人来说都挺玄学的。

圈内口碑一致好评的《白蛇缘起》(豆瓣7.8,豆瓣评分不代表圈内评分只是综合参考所用)和《雄狮少年》(豆瓣8.2),只有中不溜的票房,票房分别是4.7亿和2.5亿。评价一般的《哪吒之魔童降世》(豆瓣8.4),票房50.4亿。被喷真的不行的《姜子牙》(豆瓣6.6)、《青蛇劫起》(豆瓣6.8)、《新神榜:哪吒重生》(豆瓣6.9),票房分别是16亿、5.8亿和4.56亿。

这其中,自然有本身主题和作品质量,发行时间,和当时档期的原因,但也同样有非常重要的一点——宣发。对比同是高水平的动画电影制作方光线(哪吒之魔童降世和姜子牙)和追光(白蛇系列新神榜系列)来看,双方的票房水平某种程度上就展现了他们的宣发水平。

今天,暂抛开制作的问题,单就从宣发的角度上看看,大家都是怎么做的?

1 可怜的2022年动画电影

暑期档结束,基本可以断定今年还是动画电影的“小年”。

据有饭统计,2022年前8个月国内共上映了24部动画电影,总票房约24.9亿元,2021年同期是31部,总票房约28.9亿元,数量和票房继续双降。

这两年间,国内票房过亿的动画电影有13部,过5亿的只有3部,过10亿的没有,国产的没有《哪吒》《姜子牙》,海外的没有《寻梦环游记》《你的名字。》。

原因还是老几点:

1.疫情,万能理由了,大致是居民消费习惯变化、影院开开关关等

2.制作,动画公司成本、能力不足,品质不行等

3.宣发,即便质量够了,但许多发行公司还在用传统电影营销那一套做动画电影,找不到目标用户,更别提转化

这仨里面,前俩一个靠等,一个暂时没辙,第三条详说。

2 找谁?

无论什么产品,营销的主要任务无外乎就三个:确定目标用户——去他们常在的地方——用他们喜欢的内容去做聚集和转化。如果用户都没找到对,营销工作不仅会没效果,甚至还能自创debuff。

比如2017年的《烟花》,整体宣发没拿原作和岩井俊二粉丝做核心,而是选了前面大火的《你的名字。》粉丝和一批更泛的青春爱情动画用户,宣传“原装团队”“新海诚风格”,结果老粉不知道,新观众落差大,最终豆瓣5.5,票房不足《你的名字。》的七分之一。

这之后,还有2018年的《大世界》,小众成人动画选了春节档上映,营销做了个“成人动画”概念,然后档期内成人真人影片观众对动画不感兴趣,动画爱好者有不喜欢题材,圈里名头挺响但票房只有262万。

回顾这几年的案例,对动画电影来说,确定用户一般分三层来做。

第一层,是大类,都写在名字里了:电影、动画。

电影用户不用多说,就是有观影习惯、付费观影意愿的老百姓。

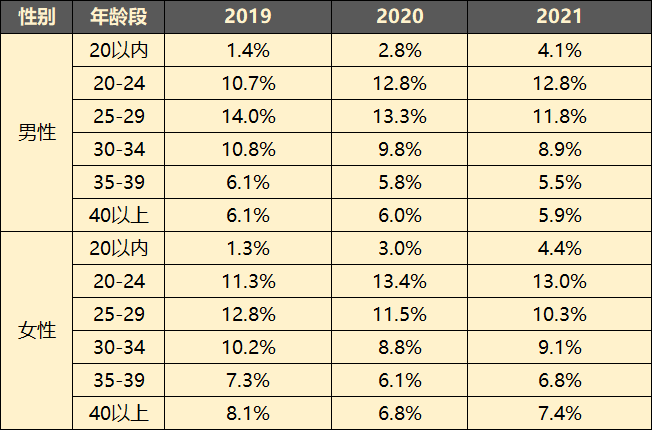

照猫眼购票数据显示,近三年的主力电影用户以20-34岁之间的成年人为主,其中20-24岁占比最多,其次是25-29岁。一个明显的变化,是25-29岁的初阶打工人群体购票逐年减少,而20岁以内的青少年逐年增多。

总之,24岁以内的年轻人正逐渐成为票房主力。这些人大多没有房车压力、是互联网原住民,热爱数字内容,76%以上的观影是社交性质,喜爱值最高的四种题材是青春、爱情、惊悚、悬疑。

相比电影用户,动画用户的特征就更明显一些。据艾瑞咨询、国信证券数据,2021年国内动画用户以24岁以内的年轻人为主,其中占比最高的是18-24岁,约42.8%,18岁以内约19.3%,呈增长趋势。这些人多是互联网原住民,有超过70%的娱乐在线上进行,愿意为精神需求买单,最爱的四种题材是冒险、历史、搞笑和惊悚。

第二层,是对动画用户的一次细分。

从内容来看,动画有两种大类。全年龄向,如各种日漫剧场版、《哪吒》《小黄人》之类;低幼向,主要给儿童看,比如《熊出没》《猪猪侠》等。

其中,全年龄层向作品的用户以能独立付费的青、中年为主,属性基本与动画用户重合。低幼向的用户则以家长付费的儿童用户为主,其中儿童本身不具备成熟的资讯搜索能力,是走到哪看见啥要啥、听别人说啥要啥。

儿童的家长多在30岁以上,属性基本和普通的中年电影用户重合,大多有一定房车压力、多数观影为家庭亲子活动、传统媒体和互联网两种传播和社交习惯都有。这一类用户跟普通电影用户的重合度较高,同时通过亲子的渠道也可以有更深的触及。

而全年龄向的作品,如开头提到的那几部作品,则可能需要通过网络原生渠道去做一定的覆盖,如长短视频网站,兴趣社交媒体等等。

第三层,是确定作品本身针对的核心用户。

一般来说,判断谁是核心用户的标准主要有四个:题材、IP、视觉风格和概念。

例如《西游记:大圣归来》,题材是英雄冒险、IP是西游记、视觉风格是强特效+国风,核心用户就定了三种:

1.喜欢动画、对西游记有情感记忆的用户,主要是18-30岁的城市白领、大学生

2.喜欢英雄题材、特效大片的电影观众

3.有传统文化、国漫情怀的电影、动画观众

之后的《哪吒》《姜子牙》用户判定都和《大圣》相似。

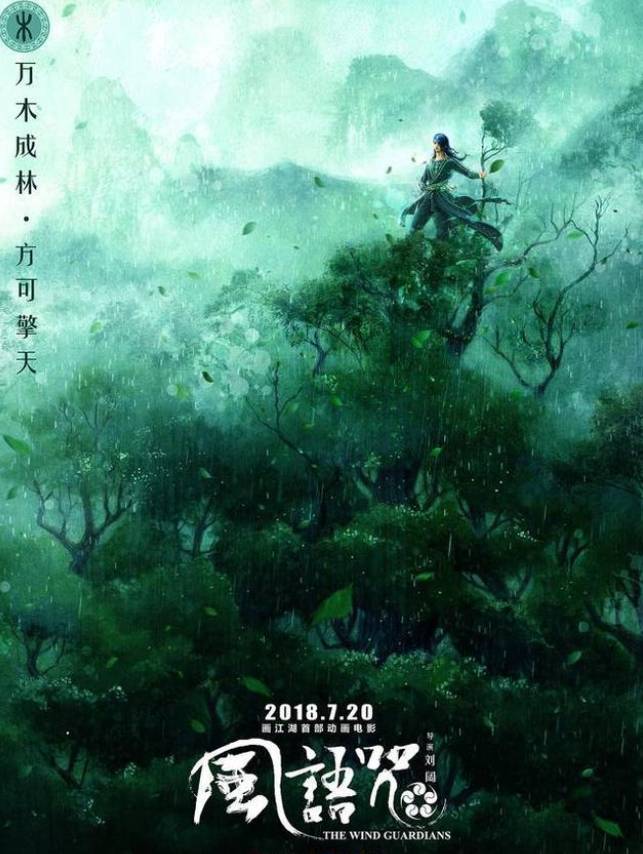

此外,《风语咒》,是国风美术+故事+奇幻题材,核心用户就是国风、国漫爱好者和奇幻题材电影观众。

《你的名字。》,是新海诚+日式画风+青春爱情,核心用户即是日漫爱好者和青春爱情电影观众。

在锁定用户之后,营销的下一步,就要去判定这些用户同场都在哪些场所获得资讯、展开社交,以及他们会喜爱、信服,乐于传播什么样的内容。

3 去哪找?

关于动画电影的宣发,若森数字副总裁杨磊、光线传媒董事长王长田等多位资深从业者都在采访里提过两个共识:

第一,电影宣发的关键工作在于在上映前一个月,通过营销聚集大量的关注。

第二,动画电影在国内电影市场上映初期很难获得超过15%的排片 量,一定要在前期形成良好的口碑传播和口碑循环,以保证上座率,提高排片量。

总结一下,动画电影营销就是两个要点:在大众市场让更多人知道、在核心市场形成口碑然后影响更多大众用户去消费。

这里的两个“市场”,指的都是用户所在的场景,也就是营销物料投放渠道。

在这块儿犯错误的厂商也有不少,最常见的,是动画电影营销但主攻线下渠道,在商场、车站牌打广告,线上也只打传统媒体渠道,使动画用户很难看见物料。

特殊一点的,比如《声之形》,知道线上为主,宣发也用了“主攻年轻人”的泛米娱乐,但在线上渠道选择上过于看重微博这类大众社交平台,忽视垂直内容平台和社区,搞出了京阿尼是个“演员”,古天乐水军乱入等莫名其妙的营销内容。最终,影片在日本风评不输《你的名字。》但国内票房只有可怜的4450万元,不足后者十分之一。

在渠道选择部分,因为动画电影用户以喜爱动画的年轻人为主,这些人更习惯于在线上娱乐、通过互联网和兴趣社区、社交圈子获得信息,目前较成功的案例都是线上下兼顾,同时更侧重线上渠道。

一般的,是基本沿用传统电影营销路数,稍微增加线上渠道。

比如线下,大众渠道有电影院、商场、公共场所终端屏等,垂直点的也有漫展、电影展、主题乐园等。

在线上,多数传统宣发会兼顾传统媒体和新媒体平台两种,电视、纸媒、电台、搜索引擎、综合类新闻门户都有,同时,也有部分资源分配至自媒体平台。

但线下的营销还是占了绝对的比例。虽说也有线上,但在一些从业者眼里,这种对线上渠道的重视和供给内容的品质还都不够。

所以,从近几年的热门动画电影营销案例来看,其中两个明显的共性:一是将营销资源更大幅地倾向线上渠道,同时更重年轻人的兴趣社交、口碑传播渠道。二是线下尤其重视观影会和IP联动、衍生。

相比上面的一般选择,这类案例还会在线上重视和细化几类新的渠道:

1.社交平台,陌生人社交的微博等热搜、话题、大V账号等,私密社交的如微信朋友圈等

2.视频平台,B站、抖音等开屏、等待广告、短视频平台KOL、话题、榜单等

3.兴趣社区,B站、小红书等开屏广告、话题、创作征集、KOL等

4.垂直内容平台,比如动漫平台、影视平台的社区、榜单

5.关联平台,如购票类、生活类APP的开屏和这些品牌常用的投放渠道

例如国风三件套,《大圣归来》《哪吒之魔童降世》和《姜子牙》都把传统线上渠道做了改良:

1.线上媒体,但重社交平台

因为是“国风”,这三部作品在上映初期都在主流媒体平台做了大量投入,不过不仅限于网页、APP端的稿件投放,更看重各家媒体在新浪微博等社交平台上的话题发布。

通过主流大媒体、大V以社交账号参与话题的形式,在社交平台造势,使看XX电影成为进入一个热门社交话题的门槛,增加曝光量和观看欲望。

2.社交平台,但更私密

除了微博等公开社交平台,这三部作品也着重做了针对垂直兴趣社区(B站、动漫社区)和更私密的朋友圈营销,使最初的消息在更具信任关系的环境里传播,让用户更感兴趣,并产生许多“一起去看”、持续参与讨论的念头。

3.视频平台,但重UGC

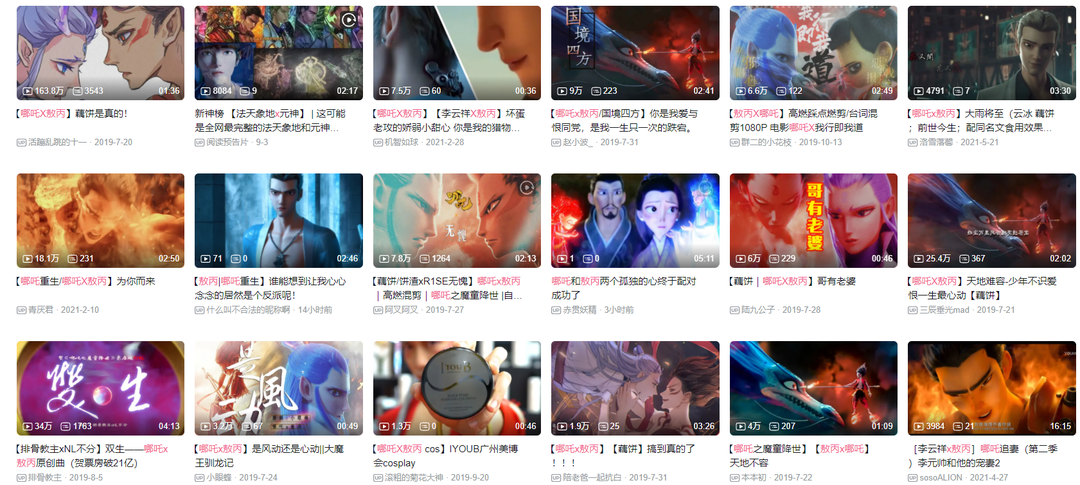

从《大圣归来》开始,动画电影开始对A站、B站这类有UGC创作能力的垂直兴趣社区增加投入,和平台合作创作计划给流量支持、创造社区话题是常规操作。

在《大圣归来》上映初期,A、B站都开展了大量观影、主题创作活动,几乎是不遗余力地向平台用户推荐电影。后来如《哪吒》的哪吒x敖丙同人创作更是官方主导UGC的进化版本,再到《白蛇》《青蛇》系列,UGC已经从长视频延伸到短视频平台。

4.联动,但不只限于动漫

除了以上这些场景,部分动画电影也会选择和其他动漫产品所在平台、社区进行联动营销,但这三部把选择做得更宽,包括购票、生活类APP的开屏、游戏、甚至电商、汽车等均有联动,更大范围和高频地增加曝光。

在线下,近年成功案例的绝对重心都放在了观影会,通过在正式上映之前频繁地举办只邀请核心用户的观影会,可以形成第一波美誉度更高的口碑传播,之后再通过观影人群向垂直渠道、大众渠道缓慢传播,保证一个良好的口碑循环。

比如《大圣归来》《哪吒》和《风语咒》,都是在上映之前就在圈里流传出“不得不看”的名声。《你的名字。》直接联动了新海诚的个人品牌。

另外,在线下还要提到一个更特殊的例子——《熊出没》系列,因为本身属于低幼向,方特在营销时还会选择自家的线下乐园、玩具售卖点、亲子乐园等场所进行营销,同时告知IP用户、儿童、家长三类用户。

目前,如光线传媒等头部厂商会选择全内容、全渠道地覆盖宣发,稍差一些的则要注意选择最合适的渠道、内容,做更具性价比的投入。

4 拿什么做转化?

用户和场景都定了之后就是选内容,也就是营销物料,这块儿的乐子更多。

最多的,是选错了营销物料。比如《我想吃掉你的胰脏》想蹭个热点,把唯美恋爱变成了小吴cos秀。

之后,是自家不重视内容营销,或没做到点子上的。比如豆瓣8.2高分的《雄狮少年》,本来美术风格是个特色,结果自己在营销时没占住这个话题,却被一些博流量的社交账号带了节奏。

质量不差但票房远不如《哪吒》的《白蛇:缘起》,明明电影里做了《新白娘子传奇》的记忆点,可以去打情怀、记忆牌,但营销内容却没用。

这都是对营销内容的选择、制作有误。

一般来说,传统的营销物料大致就是四种:通稿、海报、剧照、宣传片。更新的,还有音乐、MV、衍生品、滤镜特效等等。

这块儿,最明显的两个方法论就是细化和新增。

细化是对原有几种物料做更细的规划,使其能被更多领域用户关注、传播,同时也堆量,增加营销阶段的曝光量,做大声量。

比如通稿,至少有立项、开机、定档、上映、票房进度、后续衍生等6个阶段,内容方向又至少有基础信息告知、制作过程、IP运营、文化拔高四个,不同媒体平台选什么内容方向,用什么口吻,谁来发,多久发一篇都要细化到位。

当然了,在这个文字不受待见的时候,图、音乐和视频会显得更重要一些。

其中图,主要是海报和剧照。其中剧照没什么好说,海报,原先主要是信息宣告、用户传播两类。宣告的,主要信息包括开机、定档、预告、上映、成绩等等,比如还有xx天上映、首日票房过xx亿。传播的,最常见的是节日类,比如弄个电影主题背景,然后文字是中秋安康。

这块儿再细化,就是做更多版,设计上往文化、情怀和功能性上做延伸。

比如风语咒,上线前做了两款预告和五行、水墨主题海报各一版,用以表现电影的美术特色。

此外,他们也做了多款新媒体海报,其中包括电影人物细节搭配专业画家讲述创作过程的营销物料,上映之前就把品质、格调和国风情怀拉满。

再比如《哪吒》,除了基础海报,还做印有经典热血台词、国漫和传统文化情怀的文化海报。此外其实在游戏圈,由H5小游戏生成的,带有用户个人信息和表达的个性化海报也是个不错的选择。

图之外,这几年花样最多的是音乐和视频。

音乐,主要是主题曲MV、配乐等作品在视频、音乐平台上发布,视频,则主要是各阶段预告片和联动品牌片。变化主要有两个,一是更精致、多样,二是开始做PGC和UGC混合。

这块的例子很多,多和精致的比如《风语咒》,上线前发了3个预告片、4个MV,其中主题曲是方文山作词、霍尊演唱,主打国风和知名度。插曲,则有当时正火的“有嘻哈”系列艺人,如艾热、JonyJ、TT等演唱。

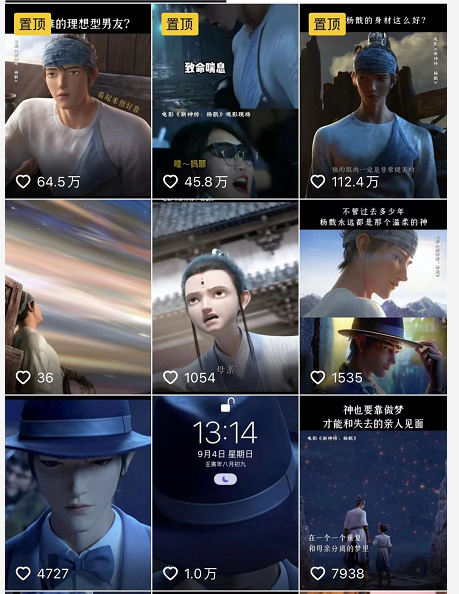

在形式上,官方MV和预告片也不再是唯一选择,最近的《封神榜:杨戬》就做了同人物但不同主题的抖音小剧场,结合“理想男友”“好身材”“帅哥”几个大众话题在抖音上积累了近800万点赞。也算是扬长避短了。

讲究IP联动的,最明显的是哪吒和大圣联动片,以及后来的姜子牙和哪吒联动片,聚集流量,实现N厨狂喜。

和UGC混合的,其实自2017年来,几乎所有大制作电影都有尝试,在影片上线前期各个阶段一方面找视频平台KOL做主题内容(解说、二创、科普等),另一方面也在B站、动漫平台等垂直渠道做创作征集活动,邀请用户创作同人画作、音乐等。

细化之后,这几年也出现了许多效果更好的新型物料,整体的特点是更适合社交、往线下衍生品延伸。

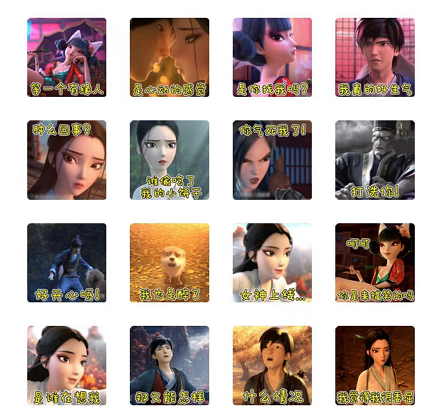

其中,和新媒体海报作用相似有滤镜、短视频特效和表情包,都是表现作品主题、增加曝光同时让用户更乐于传播。

比如《风语咒》《白蛇》系列做了动态表情包,《大圣归来》《熊出没》做了红包皮。

《哪吒》有抖音相关特效。

《你的名字。》有主题滤镜。

第二种,是比通稿等长篇文字内容更容易引起讨论的“话题”。在一些动画从业者看来,因为不能用流量演员本身作为物料,动画电影在话题营销上一直处于劣势,但近几年还是有人把这一套传统影视,甚至是饭圈的营销手段玩出效果。

一般来说,动画电影的话题由发行方和社交、媒体平台共同制造,并以图文、视频在各个阶段引起用户讨论,话题的类型主要是观影感受、情怀、IP几个方面。

比如《你的名字。》上映初期,营销话题是新海诚的癖好、日式爱情、好哭。《风语咒》则绑定了陶虹、徐峥等影视明星做国风、感人话题。《大圣归来》则在口碑发酵第一波时就推出了“国产之光”“西游记”“孙悟空VS海外超级英雄”等话题。

这些话题由官方引导、KOL造势,配合日常打卡福利等搞活动,可以引起用户高频、激烈的社交讨论,效果比通稿、海报等告知式的官方物料效率更高,且容易产生新的爆点。

第三种,是线上物料和线下品牌、实体结合。

一般来说,这种结合也是品牌联动的一种,是去另一个市场,给另一个品牌的用户宣传自己的品牌,所以双方之间要有一定的契合点。

比如动画和潮玩用户重叠度高,《白蛇2》上映第二天,追光和花果山就开起了潮玩众筹,半个月收到700多万,并在社交平台上带出了白蛇潮玩话题。

再比如概念上,《风语咒》和苏宁易购都主打“国货”概念,二者也在更偏现实生活的电商、商场促销活动里做了联动营销。

过去五年间,国产动画电影已经做出了几部圈内满意,大众市场叫座的作品,但也仅是那么几部。聊起动画电影的未来,人们总会说“加强内功、提高品质”,而实际情况来看,不少作品票房不佳的主要原因并不只是品质,在头部厂商往更大的目标冲刺的同时,数量更多的腰部企业不妨先从一些力所能及的地方做起,让更多人先看见中国动画,愿意走进影院去赌两个小时。

连营销都不进步,不知道新的用户是谁、想要什么,又哪谈得到叫好叫座的电影呢。

本文来自微信公众号“有饭研究”(ID:YouFunLab),作者:有饭蛋包饭,36氪经授权发布。

</div

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK