学习运动品牌背后的策略与创意 | 品牌就是打比方

source link: https://www.yunyingpai.com/%e5%93%81%e7%89%8c%e8%90%a5%e9%94%80/851620.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

学习运动品牌背后的策略与创意 | 品牌就是打比方

编辑导语:从过去到现在,国内外运动巨头推出过数不清的品牌战略以及传播Campaign,有眼花缭乱的策略概念和创意表现,本文详细介绍了几大运动品牌背后的策略和创意,感兴趣的小伙伴快来看看吧!

提及运动品牌,肯定绕不过耐克、阿迪达斯、锐步、匡威、彪马、安踏、李宁、特步等等国内外巨头。

这些品牌不仅体量庞大,还动辄有几十年乃至上百年的历史。从过去到现在,推出过数不清的品牌战略以及传播Campaign,有眼花缭乱的策略概念和创意表现,在一篇文章里将其全部收集、分析、学习是不可能的事情。

越是判断复杂的事情,越需要简单的原则。这篇文章,我打算从“根本上”和“整体上”两个维度,简明扼要的辨析主流运动品牌背后值得学习的策略与创意精髓。

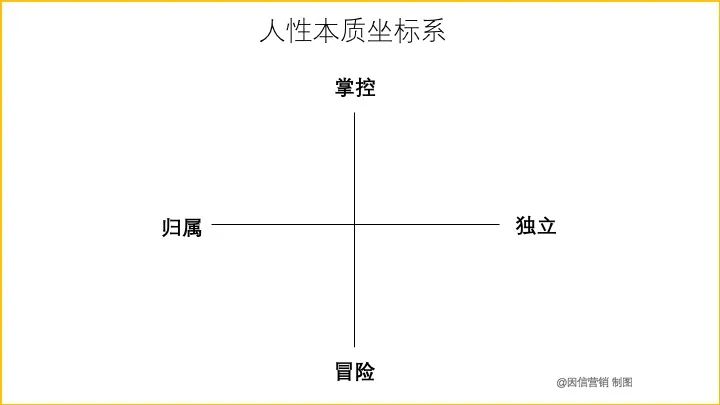

“根本上”,就是依据我提出的“人性本质坐标系”作为分析框架。“整体上”就是站在广袤的时间角度,看看历经时间检验之后,哪些是历久弥新的精华,哪些不过是一时的喧闹。

前情提要:什么是“人性本质坐标系”?请参阅专栏开篇文章《重磅!一整套品牌战略制定+落地创意执行的终极完整方法论》

从根本上,我认为运动品牌的本质,是反映人性之中的“冒险精神”。我想无论时间与空间如何流变,无论在什么样的文化与国度,什么样的种族与肤色之中,这是亘古不变的本质。

这一点,耐克创始人菲尔·奈特在他的自传《鞋狗》(SHOE DOG)中说的很直白:

“每个跑者都清楚这一点。你不停地跑步,一段接着一段,却不太清楚为什么而跑。你告诉自己跑步是为了某个目标,追求某种刺激,但你跑步的真正原因却是停下来会让你感觉到对死亡的恐惧。”

生命在于运动。可是生命为什么需要运动?因为运动能帮助人们克服内在的死亡焦虑。运动的本质,就是展开一场逃脱死神束缚的冒险。在运动的巅峰体验中,人们能感受到战胜死亡恐惧的激情与喜悦。

或许正是因为创始人菲尔·奈特很清楚的自我认识,所以耐克在品牌层面,至始至终都贯穿着一种战胜死亡恐惧的冒险气质。按照奥格威的品牌形象理论,耐克品牌的根本策略,就是塑造敢于挑战一切的“挑战者”形象。

耐克气质与形象的最好表述,当然是那句全球知名的“JUST DO IT”。

这句Slogan我们需要从现实和本质两个层面来理解。

现实层面是津津乐道的戏剧性。

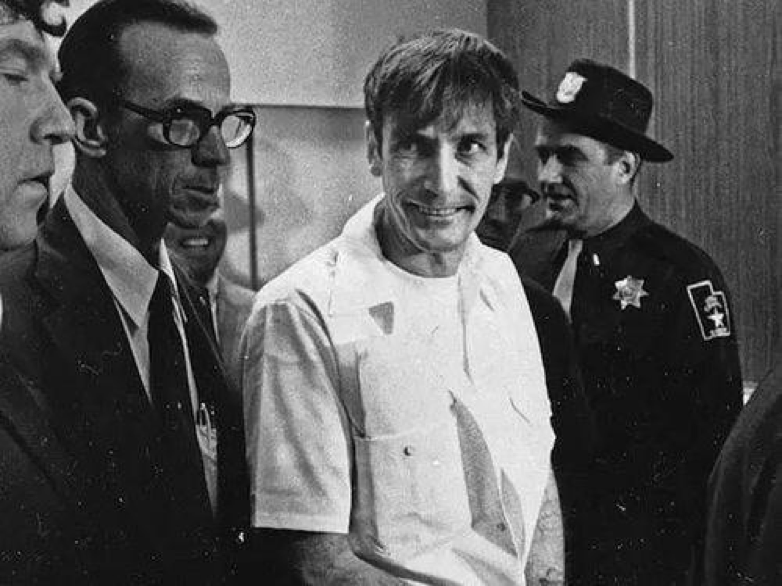

1977年,一位名叫Gary Gilmore的美国人再次犯下抢劫和谋杀罪。在此之前所犯下的死罪,因为美国暂停死刑而仅判监禁。1976年恢复死刑之后,他因成为美国恢复执行死刑的第一人而备受关注。

行刑前,执行者问Gilmore有何遗言,他的回应极为简单:动手吧(Let’s do it)。

耐克御用广告公司W+K创始人Dan Wieden的灵感由此而来。

“我清楚地记得,那晚看到这个杀人事件的时候我很震惊。不过我很喜欢他临死前说的这句话,尤其是当中的‘do it’两个单词,很潇洒,很符合体育精神。”Wieden如是说。随后,为了加强这句话的感染力,他在前面加上了“just”,意思是“只管去做”。

抛开创意层面的戏剧性,我们继续深入更本质的策略层面。

“JUST DO IT”首次亮相是在1988年耐克的跑步宣传片中。而耐克成立于1972年,在此之前的十余年之中,耐克又是以什么样的形象存在?答案当然是早已有之的“挑战者”形象。

耐克“挑战者”品牌形象的人格原型,是一位名叫“史蒂夫·普雷方丹”(Steve Prefontaine)的著名跑步运动员。

1973年,也就是Nike品牌以及第一双带有Swoosh钩子的鞋诞生的两年后,这家初创制鞋公司,签下了他们的第一位跑步明星。这位惊为天人的俄勒冈本地选手,也是美国国内多项中长跑纪录的保持者,他参加了1972年的慕尼黑奥运会,并登上《体育》杂志的封面,被誉为「美国的跑道传奇」。

这位传奇人物,就是史蒂夫·普雷方丹,年仅22岁的他,就已经是美国家喻户晓的田径运动员。毫不夸张地说,拥有铁血战士般斗志的他,每场比赛都是用生命在狂奔。好斗的天性,疯狂的比赛策略,以及与身俱来的个人魅力,为他收获了无数拥趸,并且激励着新生代跑者坚持运动,倾尽全力。

「别人用文字、或用音乐,或用画笔和颜料来创作,而我跑起来的时候,就是在创作美妙的作品。我就是要让人停下来,并发出感叹:我从来没见谁这么跑过。」

「我不是在跑步,」普雷方丹曾经宣称,「我是在给大家制造刺激。」

当普雷方丹崭露头角之时,跑步还远不是一项主流运动。跑者在路上飞奔而过的时候,司机们因为不愿意和他们共享一条路,总会吼他们,并向他们丢垃圾。普雷方丹改变了人们对跑者的看法,从嫌弃到钦佩。

凭借无可争议的赛道成就,以及积极进取的人格,普雷方丹是第一个让跑步变得酷的人。他与Nike 联手,一同让这个钩子成为了一个值得信赖的跑步品牌,同时,也让这家公司从一个国内的鞋子经销商,转变为一个全球品牌。

「Pre(史蒂夫•普雷方丹)是一个来自工薪阶层的反叛者,一个充满傲气和勇气的人。」Nike的联合创始人菲尔·奈特如此评价他:「Pre 的精神,是Nike 这家公司灵魂的基石。」

——摘自@无谱寺掌门公众号文章《Nike的传奇,因他而起》

「别人比赛是为了看谁跑得最快,我比赛是让你们瞧瞧谁最有种。」——史蒂夫•普雷方丹如是说。

现在,我们当然更直观的感觉,象征耐克挑战者精神的是迈克尔·乔丹的热血和“JUST DO IT”的潇洒勇气,而不是鲜有人知的“史蒂夫•普雷方丹”。

这就是创意和策略的关系。

创意的来源总是多种多样,除了产品与品牌自身的戏剧性,天马行空的想法、光怪陆离的现象、全世界的新闻、古老的历史、现代的潮流、远在天边的故事、近在眼前的人物都可以成为创意的灵感与契机。

但策略则相对具象。多数情况下,品牌策略来自创始团队的理念与个性、产品的功能与设计、品类的基础价值、市场的竞争态势,又或是消费者普遍的观念,文化的习俗、人性不变的欲望等等。

品牌的本质是反映人性,人性的本质是永恒的死亡焦虑,以及由此产生的系列行为。我正是抓住这两点本质,才能万变不离其宗的分析理解各行各业变化多端的品牌策略与创意。

创意与策略更深的关系,是“因果论”与“目的论”的关系。

要深入理解品牌,理解人性,需要同时理解“因果论和目的论”。

“因果论”是形式与逻辑。因果论是理解现象、理解科学、理解大自然、理解客观世界的最好工具。刮风打雷就会下雨、苹果熟了就会坠落、太阳升起月亮就会落下。但“因果论”无法从根本上理解人性,因为人总是有目的,而大自然没有目的,宇宙没有目的。“目的”才是人性的本质所在,人总是有个或明或暗的目的,然后才从“因果”逻辑入手,发起行动、组织资源、思考前后因果步骤实现目的。

我所理解的,人的目的,就是始终在试图平衡内在的“死亡焦虑”。而为实现这一目的采取的因果形式与逻辑,就是要么依靠自我的力量去“掌控”死亡,或者与之展开“冒险”的较量。要么依靠他人获得“归属”的安全感或者与众不同的“独立”力量。

耐克创始人菲尔•奈特很清楚运动的终极目的是为了克服内心的死亡恐惧,一旦停下就意味着死亡。

有了这个最终目的,就有了最根本的品牌策略。有了这个最终目的,从此百折不挠的做一名终身“鞋狗”,发现史蒂夫•普雷方丹、喊出“JUST DO IT”、冒险签下尚未成名的迈克尔·乔丹……乃至在2020年乔治·弗洛伊德(George Floyd)事件中,表达反对种族主义和抗议警察暴行的精神态度。

再回过头来看过去几十年耐克所有的创意概念,都是在绞尽脑汁、挖空心思、从各种角度诠释“JUST DO IT”,塑造“挑战者”形象,传递背后永恒的冒险精神。

放胆做、把球给我、出来出来、时不我待(My time is Now)、赛真格的、打出荣誉、只要心够决、广州未赢够、广州用实力说话、你能比你快、做对手的死神、争分夺秒、要有长进就得天天练、踢就要踢得漂亮、冲、炼、战起来、练到赢、步步为赢、发现未知、赤足新生、发足狂跑、比赛第一、北京撒欢儿、你能比你快、爱你的身体、跑了就懂、只为更赞、篮球永不熄、跟熟悉做对为好奇开道、不做下一个谁做第一个我……

如果以耐克持之以恒的品牌策略为参照系,我们能更清楚的看见锐步和阿迪达斯在品牌策略上的投机与混乱。

1980年代,锐步一度压过耐克风头。

当时耐克统治男性运动鞋市场。但随着80年代美国女性健美操运动兴起,锐步抓住女性运动鞋市场机遇,推出了品牌历史上第一双女性运动鞋——Reebok Freestyle。终于在1987年销量一举超越耐克。正是在这个竞争背景下,耐克才委托了广告公司W+K创作“JUST DO IT”,以此提升品牌影响力。

到了90年代,锐步凭借一飞冲天的NBA球星迪·布朗和能充气的创新锐步Pump球鞋,延续着如日中天的气势。但2000年之后,这种气势就不复存在了。之后影响力逐步下滑,2006年被阿迪达斯收购,2021年又被抛售。

锐步式微,最根本的问题还是产品创新不足。Pump系列球鞋好评如潮之后,接着推出的“流动气垫”DMX中底科技,有耐久性不够的缺点。再接着ZigTech之类的新科技也未能掀起波澜。相比于耐克和阿迪达斯在产品科技上的跨越式发展,锐步产品落伍了。

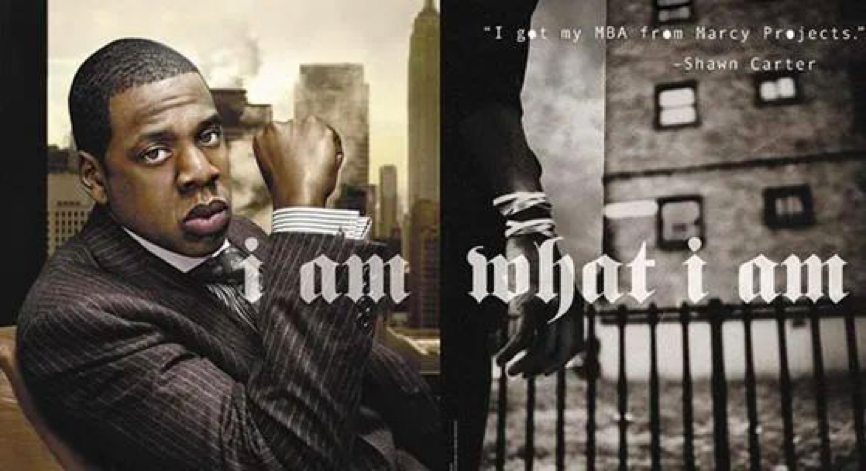

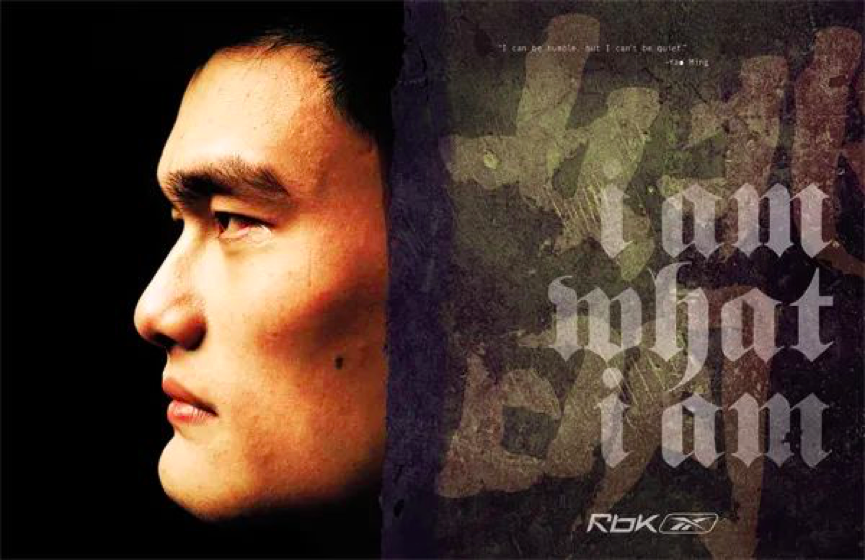

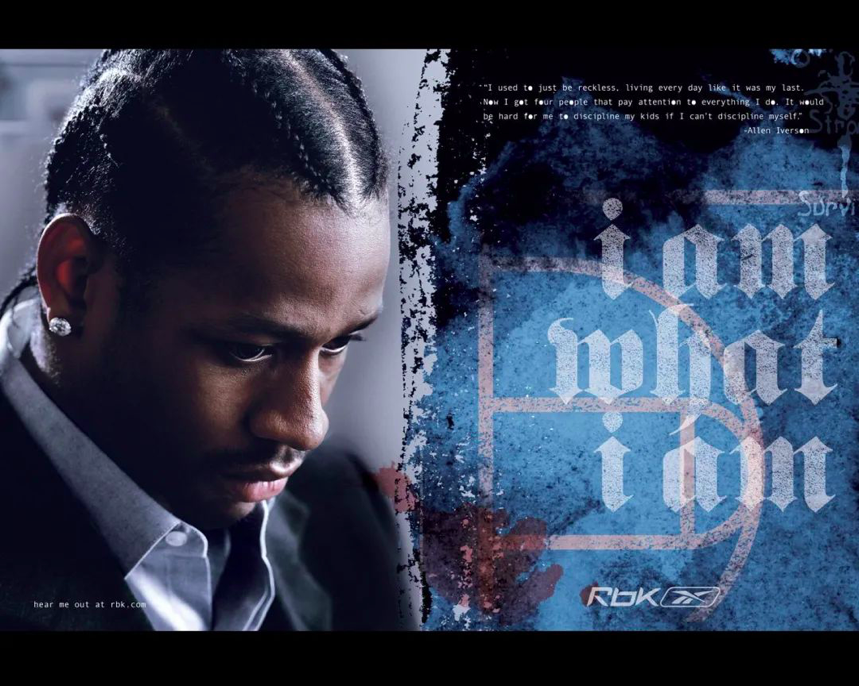

其次是缺乏长期坚持的品牌策略。当耐克始终围绕“JUST DO IT”塑造品牌形象的时候,锐步则频繁更换广告语:Time to play、Life is short——play hard、Pump up&Air Out、Wear the Vector——outperform、Defy Convention、Are You Feeling it?、Planet Reebok、Reebok let UBU、Run Easy……

直到2005年,锐步才终于确定了一个能彰显运动冒险气质,有创意表现空间的长远品牌主张:“I Am What I Am(我就是我)”。

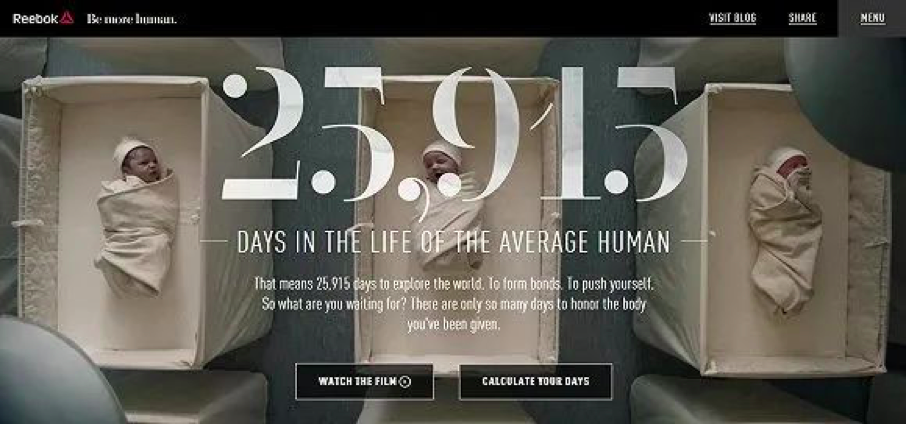

但2006年被阿迪达斯收购之后,历经各种操作,到了2014年,锐步开始由综合型运动品牌转型为专注健身市场的垂类运动品牌。“I Am What I Am(我就是我)”自然也就被放弃。Logo也换成了三角形,Slogan则换成了“Be More Human(炼出至我)”。

在“Be More Human(炼出至我)”品牌主张之下,锐步还推出了一条不错的创意广告《25915天》。

迅速抓住健身风潮的机遇,证明了锐步在商业嗅觉上的灵敏。不过将体量如此庞大的品牌寄托在一时兴起潮流之上,或许并非长久之计。热门运动场景来来去去,健身又能流行多久?

主流运动品牌可以借势时髦运动场景,但不能等同于某个运动场景,除非打算从此成为细分专业小众品牌。个中缘由,在后面“90后李宁”转型失败的故事中再谈。缺乏耐心、缺乏长期意识,缺乏运动品牌本质层面的考量,或许才是锐步品牌策略的问题。

从整体的品牌策略层面,我觉得阿迪达斯也好不到哪儿去。

阿迪达斯的品牌历史很长。简明扼要的说,耐克是靠跑步与篮球起家,阿迪达斯则是靠足球起家。不同之处在于,耐克无论是在跑步的赛道上,还是在篮球场上,亦或者任何运动场,耐克始终是一以贯之的“挑战者”形象。

在足球场上的阿迪达斯曾经也是如此。

2015年,阿迪达斯迎来品牌革新,提出”Creating the new”品牌战略,“运动创造力”成为其在全球打造的核心理念。

紧接着,2016年3月推出“I’m Here to Create(由我创造)”全球战役; 2017年发布全球TVC “Calling All Creators(集结创造者)”2018年“原创不息”;2020年的春节营销主题则是“新年造万象”。

这一系列品牌动作的背后,其实是阿迪达斯为了区隔于耐克强势的“自我挑战”硬核运动品牌形象,改头换面将自身定位为“创造性运动品牌”。即由“Sports Brand”变成“Creator Sports Brand”。

但“创造性运动品牌”这个概念成立吗?

从根本上来说,运动本质上是一种冒险精神,这是运动品牌的原神所在。而运动员与创造者之间,顶多算得上远房亲戚,谈不上太深的血脉亲情。消费者喜欢运动可以有很多理由,但说非喜欢运动是因为热爱创造,就未免过于骨骼惊奇了。

就算阿迪达斯铁了心要落地“创造性运动品牌”战略,但我们再看看他近十年找的明星代言人都是谁?刘亦菲、杨幂、鹿晗、陈奕迅、易烊千玺、奚梦瑶、昆凌、迪丽热巴,Angelababy、王嘉尔、张钧甯、彭于晏、邓伦、赵又廷……

说这些爱豆流量明星充满创造力是需要勇气的。

从结果来看,阿迪达斯是要将自身从“运动品牌”变身为“时尚运动品牌”。

无论是押宝“创造性运动品牌”,还是聚焦“时尚运动品牌”,对于一个小众细分品牌或许成立。但对于阿迪达斯这样的综合实力品牌,脱离运动品牌的本质,问题将接踵而至。阿迪达斯今日在全球市场的颓势,或许就是证明。

在国内运动品牌中,最喜欢模仿阿迪达斯的可能就李宁了。

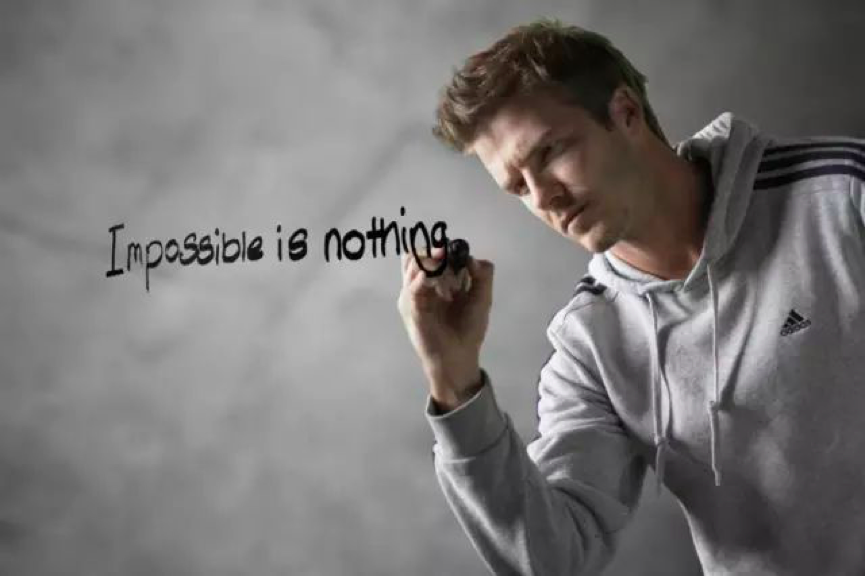

阿迪达斯喊出“Impossible is Nothing(没有不可能)”之后,李宁喊出了“Anything is possible(一切皆有可能)”。

李宁最为人知的还是2010年转型“90后李宁”迎来的,影响至今的失败。

现在有不少分析说“90后李宁”战略本身没有错,只是时间点不对。因为2010年的90后最大才20岁,缺乏消费能力支撑。

假设这个分析是正确的,“90后李宁”转型成功的10年、20年之后,90后纷纷变成中年大叔大妈之后,李宁又该何去何从,难道继续转型“00后李宁”?

可见这是荒谬的。

90后李宁转型战略的危险有两个:脱轨危险和具象危险。

脱轨危险很好理解,就是脱离“终极目的”的危险。运动品牌的终极目的是什么?就是成为运动品牌。运动品牌最初是由品牌方自我定义,今天任何人都可以宣布成立一个运动品牌。成为运动品牌最终是由消费者定义的,这个过程中不同的品牌有不同的路径与策略,但前提是始终不能脱离运动的本质。

如果90后李宁=运动品牌,逻辑上就是说90后=运动。每一代人都喜欢运动,但没有哪一代人能代表运动。“90后李宁”的本质是“年轻化李宁”,同样的逻辑,“年轻”不等于“运动”。李宁决绝的投入90后的怀抱,就意味着脱离了运动品牌的轨道。

具象危险,就是将品牌具象化带来的危险。将品牌锁定在90后人群身上,锁定在任何具象的人群、场景都有无法持久的危险。因为一切事物都在不断变化,人群的观念、年龄、收入都会变,场景也会随着潮流趋势变迁。

当热闹活泼的90后像过去的80后一样逐渐变成消费市场上沉默的大多数,当一个勃然兴起、热闹无比的消费场景逐渐失去流行的魅力,品牌便有沉没的危险。

比如前些年随着健身风潮和女性平权运动的兴起而迅速崛起的Under Armour安德玛、Lululemon,如今恐怕势头难继。同样的道理,锐步从一个综合运动品牌,转型为健身运动品牌,也不是长久之计。

从根本上来说,运动品牌与其寄生具象的运动场景,不如寄生具象运动场景背后的抽象运动精神。

在上个世纪在和耐克、锐步、阿迪达斯运动鞋竞争中落败,乃至后来破产被收购的匡威,后来因为受到摇滚明星和乐迷的青睐而重新起步。但匡威并没有只是寄生在摇滚音乐场景,而是寄生在摇滚音乐背后的“反叛精神”之上。

当摇滚乐潮流远去,重获新生的匡威所象征的年轻反叛精神,又继续可以寄生在街头滑板、涂鸦、嘻哈、跑酷、街舞等等场景之中,这才是真正的长久之计——正所谓场景易逝,而年轻人的反叛精神永恒。

不知道是不是受到阿迪达斯转型时尚运动品牌的启发,转型90后失败的李宁同样跟进了时尚运动品牌战略,成为后来象征重新崛起的“国潮李宁”。

如前面分析阿迪达斯所说,时尚、国潮与运动有多大关系?是个问题。

至少国内那些曾经走时尚运动路线的品牌都已经消失不见了。

比如先后请过吴奇隆、周杰伦代言的“德尔惠”、请F4、郑伊健代言的“名乐”、请阿杜代言的“贵人鸟”、请罗志祥、孙燕姿代言的“美克”……

只有也曾请谢霆锋代言,后来从时尚运动品牌转型专业跑步品牌,赞助不少马拉松赛事的“特步”活下来了;也曾走时尚运动品牌路线,请萧亚轩代言的安踏,后来也是继续专注运动市场,抓住李宁转型失误机会,拿到CBA赞助权,后来成功反超李宁。

当阿迪达斯和其国内近亲李宁的运动面目变得逐渐模糊的时候,真正和阿迪达斯有血脉亲情,后来分道扬镳的“彪马”(PUMA),更加坚守作为运动品牌的初心。

和阿迪达斯一样,足球场也是彪马起家的地方。不过作为二线运动品牌,彪马和锐步同样最终被收购了,后来的表现却与锐步有所不同。

2007年,Gucci母公司开云集团收购了PUMA股权之后,紧接着就是2008年全球金融危机,然后2010年与彪马合作的知名设计师亚历山大·麦昆在家中自缢。收购后PUMA的股价开始下跌,迎来了发展中的困境。

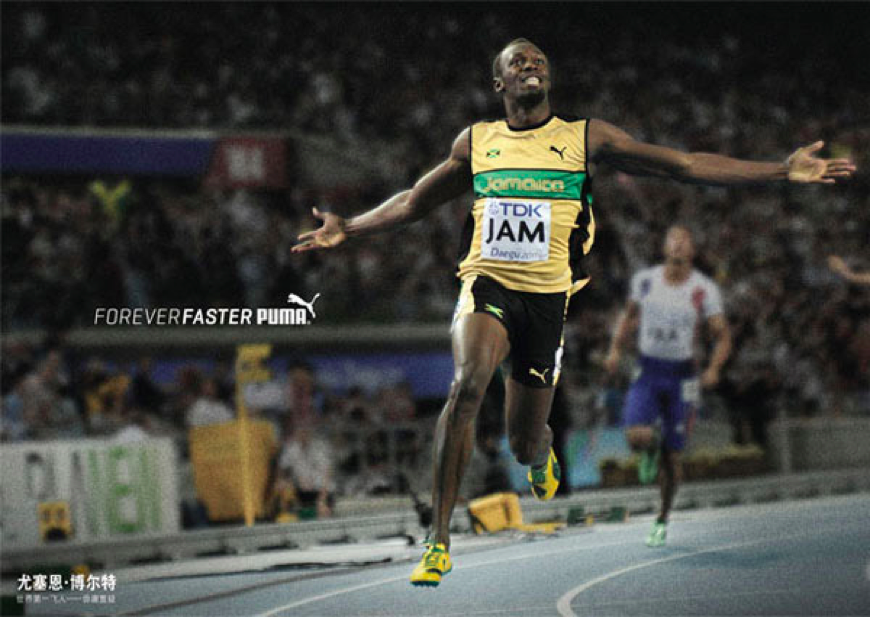

当2014年锐步转型垂直健身运动品牌的时候,彪马也在更早的2013年调整了方向,提出新的品牌使命『PUMA WILL BE THE FASTEST SPORTS BRAND IN THE WORLD』,重新聚焦『FOREVER FASTER』品牌策略。

『FOREVER FASTER』可以说更彻底的回到了运动精神的本质,这明显优于阿迪达斯所谓的“创造性运动品牌”定位。

“Forever Faster是PUMA做出的品牌承诺,旨在告知消费者,我们现在和未来都将是全球最快的运动品牌。众所周知,PUMA一直勇于承担风险,这一点永远不会改变,Forever Faster正是最好的诠释。” PUMA全球市场总监亚当·彼得里克如是说。

经过2013年的战略调整,2019年彪马的业绩达到史上最好的一年,全球收入55亿欧元(首次突破50亿欧元),并排到运动品牌第三名的位置。

2022年,彪马又宣布签下五届奥运会冠军、世界上跑得最快的女运动员、来自牙买加的 Elaine Thompson-Herah(伊莱恩·汤普森-赫拉)。

有快就有慢。

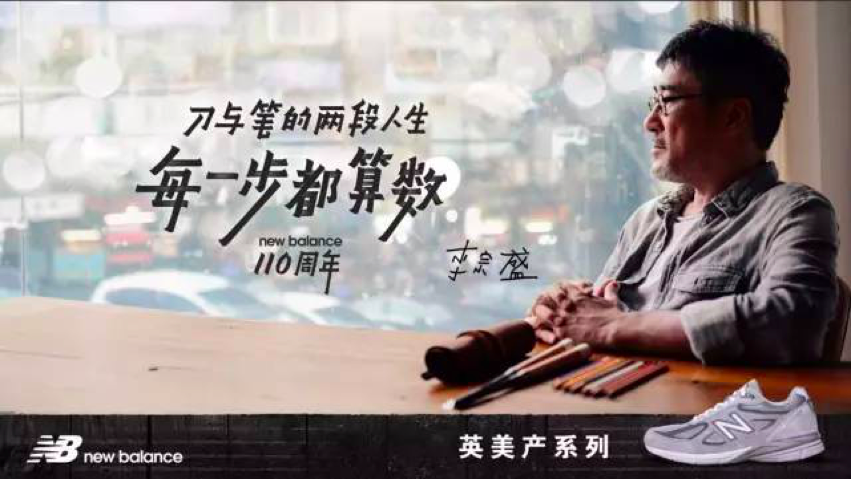

当彪马聚焦“快”再次崛起的时候,另一个聚焦“慢”的品牌“New Balance”也重获新生。

New Balance 90年代进入中国市场,后又因为商标纠纷在98年退出市场。2003年通过代理制再次进入中国市场,2009年收回代理权建立全资子公司。2011年开始主推复古慢跑鞋系列,迎来新的机遇。

从外部视角来说,是作为“慢跑鞋之王” 的New Balance赶上了中国2010年兴起的跑步风潮。

从内部视角来说,是New Balance极大的拓宽了或者说是重新演绎了“慢跑”,特别是“慢”这个概念作为品牌精神的意义内涵。

前面我们说运动的本质,是反映人们心中的“冒险精神”。因此,运动也天然追求更快、更高、更强的突破精神。这种精神,以不同的形式表现在耐克的“Just Do It”、锐步的“I Am What I Am”&“Be More Human”、阿迪达斯的“Impossible is Nothing”、彪马的“Forever Faster”等概念之中。

但当本来追求速度的“跑步”,逐渐演变成不追求速度的大众“慢跑”,这项运动的精神内涵,就开始跳出运动的本质范畴,进入另一片意义空间。

“快”象征着“冒险”,“慢”则象征着“掌控”。

2018年,New Balance 推出全新品牌理念:由我主宰。

由“慢”延伸出的对人生的掌控感、笃定感,再遇上历经沧桑又越过山丘的李宗盛,就迸发出了“致匠心”与“每一步都算数”这两个了不起的创意概念,为“慢跑人生”开辟了全新的、前所未有的价值诠释。

尽管耐克、阿迪达斯、锐步、彪马、New Balance的品牌发展各有侧重不同,但相同的是,他们始终扎根于跑步、篮球、足球、健身等主流运动市场。

而假如论资排辈,曾经远在这一众主流运动品牌之上的“匡威”,则是一个逐渐走向自己“反面”的品牌故事。

1908年,Converse在美国创立,主要生产橡胶鞋。

1917年,Converse推出了一款橡胶底的运动鞋。也就是我们现在最熟悉的All Star的元祖版本。

1921年,一双专门为篮球而生的新Converse诞生,从此统治篮球鞋市场。

直到1960年代,美国90%以上的专业篮球运动员都穿着匡威Chuck Taylor All Star篮球鞋。现在或许很难想象,当时的篮球运动员竟然是穿着“帆布鞋”打球。更难想象的是,当时Converse已经占了全美运动鞋市场80%的份额。

到了1970年代,耐克和锐步登场,以创新的产品科技,终结了匡威盛世。匡威也从此逐步从主流运动市场滑落。

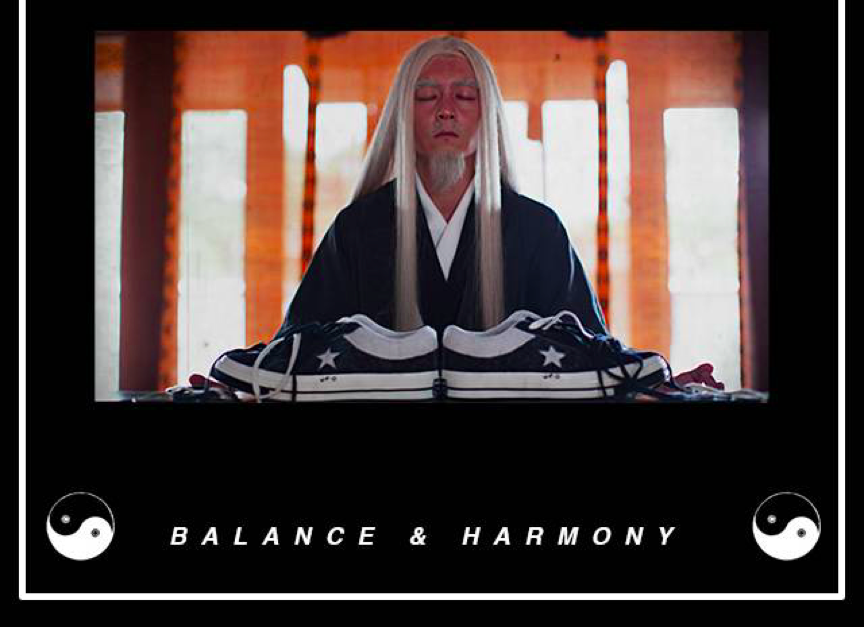

也就是在60~70年代,美国反战运动兴起,滋生了新的文化潮流。摇滚乐、嬉皮士、大麻和两性解放都在这个时代里蓬勃发展。

他们强烈的崇尚自由,向往无政府主义,抵制权威,洋溢着年轻人特有的反叛精神。而在主流运动市场被边缘化,却又带有原始运动冒险精神余晕的匡威,成为美国一代叛逆青年精神投射的最佳载体。

就这样,经典黑白配色的匡威受到了摇滚乐手和年轻乐迷的热烈追捧,借着美国文化的灯塔效应,在全球范围流行起来。即便在中国,匡威帆布鞋搭配牛仔裤和白色T恤,也是青春期暗流涌动的反叛象征。

就这样,曾经绝对大牌的匡威,走向了自己的“反面”——成为反封建、反大牌、反感跟随潮流人群的最爱。

斗转星移、物是人非、换了人间的“匡威”,在品牌策略上以全新的“反叛精神”传承了运动品牌永远的“冒险精神”。

现在,匡威的消费人群已经从摇滚乐拓展到滑板、街舞、涂鸦、跑酷、嘻哈等更广阔的流行文化场景。

前面提及李宁的时候,谈到“具象危险”。如果说90后李宁转型是“具象化”失败案例,那么匡威转型就是“抽象化”成功的案例。

匡威“抽象化”的成功之处,就是从小众的摇滚消费人群中抽离出了至关重要的“年轻反叛”精神。这种精神往前可以关联匡威作为运动品牌本有的冒险精神,往后可以关联层出不穷的全球年轻反叛亚文化。一个古老的品牌被注入了新的生命力。

与匡威有异曲同工之妙的,还有户外运动品牌“Timberland(添柏岚)”。

1973年,Timberland创立于美国东岸的新罕布什尔州。这里拥有丰富原始的自然风貌:海滩、岩石、荒地、沼泽、沙土,在如此多变的户外环境中自然需要一双防水坚固的硬派运动鞋。

Timberland在中国市场一直不温不火,直到“踢不烂”概念被提出,以及两支封神广告片对“踢不烂精神”的升华演绎。

“踢不烂”最早是台湾市场上的消费者为Timberland取的外号。这真是一个老天爷赏饭吃的谐音外号。让Timberland这个品牌在中国市场一下抽离出了一种对年轻人极具感染力的精神态度,品牌的象征意义被抽象至一个全新高度。

回过头来看,我们可以总结说:所有运动品牌的塑造过程,都是品牌不断被抽象化的过程。

那为什么匡威和Timberland脱离运动精神核心,走向“年轻反叛精神”和“踢不烂精神”的抽象化是可取的,而阿迪达斯和李宁走向“创造性”和“时尚”的抽象化是不可取的?

原因很简单,运动品牌不管如何抽象化,始终不能脱离“运动冒险精神”的范畴。“年轻反叛精神”和“踢不烂精神”虽然与运动精神有所不同,但它们都处在“冒险精神”巨大的同心圆之中。而“创造精神”与“时尚精神”脱离了这个同心圆,这就容易遭遇“脱轨危险”。

一言以蔽之,运动品牌不能脱离传递运动精神的目的而存在。

下一篇再见。

作者:傅鹏;来源:微信公众号“因信营销(ID:analogy123)”

本文由 @因信营销 授权发布于运营派。未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于CC0协议。

Recommend

-

3

3

创意到底从何而来?终于有了全新的答案:创意就是打比方

-

12

12

讲透成为领导品牌的核心品牌战略与创意 | 品牌就是打比方1

-

9

9

让品牌温柔地掌控消费者 | 品牌就是打比方3

-

4

4

一项传统杂技教会我的品牌战略 | 品牌就是打比方5

-

9

9

伟大品牌的两大原型人格:英雄与反叛者 | 品牌就是打比方8

-

6

6

啤酒品牌战略总结 | 品牌就是打比方10

-

5

5

学习运动品牌背后的策略与创意 | 品牌就是打比方14

-

5

5

饮料营销启示录 | 品牌就是打比方11

-

2

2

谈一种汽车品牌策略 | 品牌就是打比方 13

-

1

1

品牌洞察之游戏案例 | 品牌就是打比方16

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK