天福茗茶:停滞的十年

source link: https://www.36kr.com/p/1869863582151301

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

天福茗茶:停滞的十年

导语:从2011年上市开始,天福似乎就被“封印”了,这个世界最大的茶业综合企业仿佛被画上了休止符。从风光无两要做茶业的星巴克,到业绩戛然而止,天福茗茶怎么了?

金梅 | 作者 砺石快消 | 出品

“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公”,中国是世界茶叶的发源地,收集了全世界六大茶类的佼佼者。中国茶早在唐朝就走出了国门,便于冲泡的茶叶,很快在英国取代咖啡,开启了下午茶的辉煌时代。茶甚至是引发美国独立战争的原因之一。

波士顿倾茶事件后,北美的革命群众开始“戒茶”,喝爱国饮料咖啡,从而有了咖啡的风靡。如今星巴克在全世界已经有超过3万家店。世界10大咖啡连锁,都是在二战后才建立的,但历史更为久远的中国茶行业,至今都没有诞生世界级的伟大企业。

作为中国茶行业的巨擘——天福茗茶(下文简称天福),在2008年曾提出了要做“中国星巴克”的口号。建博物馆、建茶园、建高速服务区、建职业技术学院,开出1300多家店,成为第一家上市茶企的天福茗茶,也是彼时世界最大的茶业综合企业。

从中国台湾茶王到穷光蛋,60岁举债回乡创立天福茗茶的李瑞河东山再起,登顶世界之最。天福至今仍然是茶业的“榜样”。然而就在被行业争相模仿,和朝着星巴克的梦想进发时,它却似乎突然被“封印”了,十年业绩止步不前。

从风光无两到业绩戛然而止,天福茗茶怎么了?

1

茶王陨落

200多年前,世代以种茶为生的李瑞河先祖,从福建漳浦迁居台湾南投。自小他就跟长辈劳作于茶园。为了有更多劳动力,他的父母还给他生了3个弟弟、5个妹妹。

虽然世代种茶,但他们的日子非常清苦,尤其是1945年中国台湾光复后的几年,战乱和日本殖民当局统治的盘剥让老百姓生活困顿,茶叶根本卖不出去。1953年,19岁的李瑞河跟父亲说,只埋头种茶是不行的,开门做生意才能日日进财。于是他在高雄冈山开办了“铭峰茶行”开始卖茶叶。

由于家里负担重,直到26岁他依然“打光棍”。经人介绍,他认识了高雄县议员的女儿,他俊朗的外貌很快捕获了女方的芳心。但岳父得知他兄弟姐妹9个时,脸色大变。

面对岳父的质疑,他灵机一动回应道:“我家世代种茶,现在在高雄开茶叶店,将来兄妹9人一人开一家,就可以组成茶叶公司,把您女儿娶过去就可以做老板娘了!”就这样,他将媳妇“骗”到手了。

但他的话不假,从60年代到80年代,台湾经济飞速发展,大家有钱了就愿意消费茶叶,他的茶叶生意越做越大。碰上了好时机的李瑞河,不但店铺在岛内遍地开花,还慢慢创办了天仁茶厂、天仁茶园、陆羽茶艺中心等16家关联企业,40亿元新台币规模的“天仁集团”横空出世。

在事业最兴盛的时候,李瑞河就一直想回祖国大陆,尤其是他的家乡福建投资,还让人三番五次回来考察。作为彼时中国台湾的茶王,李登辉为此还约谈了他,让他去东南亚,不要“西进”。但他认为东南亚人口不多,喝茶的人更少,大陆12亿人口才是茶叶的大市场。

就在此事僵持不下之时,突然一个暴富的机会映入了他的眼帘。

中国台湾经历三十多年的经济腾飞后,异常繁荣的股市让菜市场的大妈都能一夜暴富,这让李瑞河蠢蠢欲动。1988年8月8日上午8时8分8秒,他们8位董事一起为“天仁证券公司”剪彩。

彼时股价指数为2000多点,1990年2月12日股价指数攀上12682点的峰值,此后就以迅雷不及掩耳之势急转直下,瞬间跌回2000多点。这次空前绝后的股灾,让李瑞河直接亏损了30多亿新台币。

他顿感五雷轰顶。短短1年多,虚无缥缈的股市就让他几乎耗尽了几十年的积蓄。走投无路的他想过要跳楼自杀,可股东、投资人的亏损他得负责,他死了家人怎么偿还?万念俱灰的他,变卖了一切可以变卖的股票、期权以及房产、地皮,一夜间名下资产一无所有。

为了偿还所有债务,他还不得以将妻子名下的房产也都变卖了,他写信给妻子:“请原谅我、同情我,将来我有机会东山再起,一定会先买一栋给你,好吗?”这些文字个个如剜心取血般沉重。

此后两年他“沉寂”商海。

2

西山再起

1993年,不想用失败作人生结尾的他,拿着从亲朋好友那里募集到的5000万元台币,携爱妻踏上回乡之路,开始“西山再起”(他调侃说自己在日薄西山之年再创业,不是东山再起了)。

为了摆脱台湾当局对茶叶贸易的限制,他只能以美籍台商的身份进入大陆。进入福建后,他与福州农垦局合作,共同经营总面积1万多亩,茶叶1200亩的国有农场——优山茶场。始建于1972年的茶厂生产照旧,销售由李瑞河团队负责。

他用“天仁”的“天”加上“福建”的“福”,为新公司命名为“天福集团”,决定重头再来。被天仁证券打到谷底的他,憋着一口气,要以破釜沉舟的气势开始大陆的事业。

他经常在农场监督,有时在茶厂内操作,有时开着拖拉机巡视,教员工如何采茶、制茶。被晒得黝黑的他,完全看不出曾经是个叱咤商界的大人物。“月亮当太阳,下雨当冲凉”,李瑞河经常把这句话挂在嘴边,他每天工作从早上7点直到半夜才结束,连吃饭时间都是找各部门主管边吃边讨论公事,“无年无节,不眠不休”,这种习惯一坚持就是20年。

起初他想在大陆种茶、制茶,然后利用成本优势将茶叶外销到日本、中国台湾等地。但彼时大陆茶叶市场诸侯林立,茶叶渠道被农业社会的乡绅控制,他们用地域名称来拼争茶市场。谁也吃不了对手,谁都发不了大财,产业处于一种松散而混杂的状态。另外,中式茶叶存在产地、茶叶品质、采茶时间、炮制工序等很多变量,几乎无法实现立顿的工业化和标准化制茶,只能走小众且专精尖的路线。

这种落后的产销模式,使大陆茶的出口根本没有竞争力。于是他迅速调转思路,开始转型做内销,利用天仁茗茶相对先进的服务和销售体系,在大陆茶业领域成为引领者。

他将一套现代化的管理理念带进了大陆的茶叶界,他有极为严苛的卫生条件和服务标准。他会亲自带领新员工到店面卫生间,手把手教授员工厕所清洁要领,并将食物原料倒进清洁完的马桶,让厨房烹饪后,带头吃。

1994年的劳动节,李瑞河在福州市开了第一家天福茗茶直营店,虽然茶叶的质量好、包装好、门面好、服务好,可一天也卖不出去100块钱。但他坚信国运盛则茶事兴,天福随着大陆的腾飞一定会更好,于是他继续开店。

在福建站稳脚跟后,天福开始向全国扩张。来到北京时,李瑞河发现北方人更喜欢喝茉莉花茶,便加大了对茉莉花茶的生产。本土化的意识,使得天福在店面扩张的同时,产品也逐渐囊括了国内各大茶系。

天福的做法包含着李瑞河对中国茶产业的深刻理解。

彼时的中国茶产能严重过剩,势单力薄的茶企根本无法生产、渠道两者兼顾,茶厂粗放经营的方式,给了在渠道上精耕细作的天福机会。他予以这些厂家的产品以精致化的分级包装,促进销售,开发了茶叶系列产品700多个。

他还引进了日本先进的制茶设备,还别出心裁地让加工厂透明化,游客在加工厂房可以随意参观,眼见为净。除了在福建、四川、台湾等地的庞大茶叶生产基地,天福同时将产业链延伸到了茶饮料和茶食品。天福在茶文化推广上的努力,至今看来依然是行业中的佼佼。

2002年,总占地80亩的天福茶博物院建成开院,是世界最大的茶博物院。除此之外,天福还在高速路口设置服务区和茶观光园,如厦汕高速公路、天福服务区暨“唐山过台湾”石雕园、四川夹江天福茶园等,把服务区与旅游景点有机结合。

2007年,天福茶职业技术学院(现改名为“漳州科技学院”)落成,总占地1270亩。李瑞河立志要将自己50多年的茶业经验传承,建立茶行业的“黄埔军校”。在学院对面,他还建立了漳州科技学院实践基地,设有茶厂、茶食品加工厂、天福茶窑等厂房,共7万多平方米,实现产学研结合。

2007年,天福的营收达到13.8亿元,品牌包括天福、天福天心、安可李、天曦、放牛斑,成为一家集茶叶、茶食品和茶具的生产、科研、文化教育等为一体的产业集团,成为世界最大的茶业综合企业,也是全国第一家获得“中国驰名商标”的茶企。

2008年,风光无两的天福制定了新的10年蓝图:将直营连锁店发展至1000家,发展合作连锁店1000家、加盟连锁店1000家,使天福分店达3000家,遍布海内外,进一步实现“根植福建,香传全国,茗扬世界”的目标。他还喊出了要做“茶叶领域星巴克”的口号。

2009年,天福出资1.7亿成立天福天美仕(厦门)生物科技有限公司,开发美容护肤品、健康食品、日用品三大系列的茶叶产品(2013年天美仕取得国家商务部颁发的直销牌照),将传统的茶产业升级到生物科技产业行列。

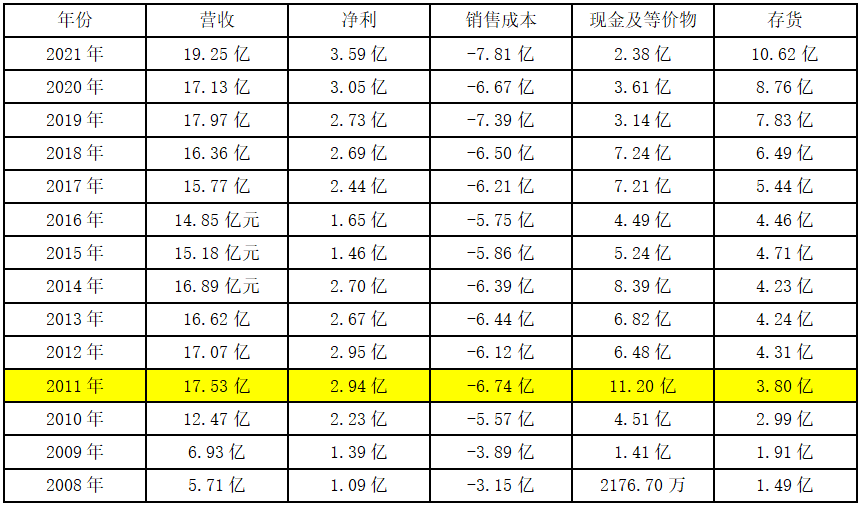

2009到2010年,公司的经营出现了质的飞跃,营收从6.93亿直接蹿升至12.47亿,净利润从1.39亿飞升到2.23亿。2011年下半年,天福茗茶连锁店超过1000家,同时产品还销往美、加、东南亚等国家和地区。

当年9月2日,天福茗茶在香港联交所成功上市,成为大陆茶业的第一股,创造了中国茶业发展史上的里程碑事件。截至2011年末,天福的营收继续增长至17.53亿,净利润达到2.94亿。

但从此之后,天福的发展仿佛被画上了休止符。

3

天福不是星巴克

一心想做星巴克的天福却似乎被时间“封印”了。2012年公司业绩获得极其微弱的增长,营收为17.07亿,净利润为2.95亿,这一年公司的店铺数达到1315家,但此后近十年里,天福几乎一直徘徊不前。

2018年,横空出世的新品牌小罐茶,凭借着产品的标准化、生产的工业化和品类升级,销售达到20亿元,而天福与这个“愣头小子”相比营收相差近4亿,行业龙头地位不再。

想要成为星巴克的天福,从喊出这个口号开始在短暂的辉煌之后,就开始承受巨大的“扩张之痛”。从上图可以看出,从2008年加速扩张开始,公司的销售成本飞升。

公司业绩止步不前的同时,现金及等价物逐年递减,从上市时的11.2亿下降到2021年的2.38亿。另一方面,公司的存货却不断高企,从2008年的1.49亿增长至2011年的3.8亿,到2021年已经飞升至10.62亿。

天福正在自己构建的“星巴克”蓝图中,每况愈下。

一心想做星巴克的天福,还模仿着星巴克“第三空间”的概念,提出“天福茗茶,咱们的第二客厅”的口号。跟在中国拥有5000家门店的星巴克相比,天福的1300家“第二客厅”,仿佛还大有增长空间,但事实却并非如此。

中国茶的标准化难题一直都在,曾经的天福就是靠零售网络躲开了茶叶标准化的难题,建立了原茶的销售体系。如今天福要做“第二客厅”,标准化的问题再次出现,且一期一会、多样的茶道让品茶的标准化更加困难。天福“第二客厅”有没有可能绕开标准化,在小众高端市场实现规模化扩张呢?

答案可能是否定的,纵观这些做大的企业,无不是标准化的能手,而且都是占据高端市场定位,但在中低端市场大量敛财的企业。

以星巴克为例,带星巴克走向辉煌的舒尔茨,就是放弃了出售高质量咖啡豆和咖啡器材的老模式,才缔造了“卖体验”的新模式。星巴克的咖啡,融合了糖、奶、巧克力等让人上瘾的食物,快、香甜、标准化是典型的快消品。摩卡、拿铁、焦糖玛奇朵、星冰乐,这些热销的产品不过是些含咖啡的标准化饮料而已。

虽然在装修和风格上星巴克在极力构建自己的“小资情调”,摆出一副清雅高冷的姿态,但本质上它却在努力创造大众的高频消费。除了在极度繁华商圈做店铺,发售猫爪杯等大众产品,不断地发放优惠信息,扩大消费圈层。通过把店里的冷气温度调低,用木质不舒服的座椅,为堂食者提供外带纸杯等方法,来暗渡陈仓地提升翻台率。

星巴克真正应该对标的企业是“网红”奶茶店,但天福的“第二客厅”却是实打实的“小众高端体验”。

中国茶煮泡过程相对繁琐,喝茶的人是不屑往茶中添加任何添加剂的。不同茶种、不同时节、不同地域、不同炒制方式下产生的茶细微的口感偏差,才是中国茶客津津乐道的内容。进口清苦和此后的回甘才是茶带给品茗者的味觉体验和哲学思考。在奶里面加香精、奶和糖的欧美人的喝茶方式,也是国人不屑的。

所以跟年轻人喝的星巴克比起来,天福的原茶品鉴总少不了一些老态龙钟的感觉。再加上天福在店铺位置等方面的劣势,很难形成与年轻人的情感共鸣。这个“第二客厅”的概念,必然会因为“曲高和寡”而形同虚设,最后沦落为企业的自娱自乐。

曾经吃到了中国台湾和大陆时代红利的天福,在市场变天后,没有了既往的经验可循,也有点找不到北。

从2012年开始,由于政府消费的限制,让高端茶叶的销售严重受阻。并且,随着网络销售的普及,握着上游供应链的人有了多种销售渠道,天福销售网络的优势就没有那么明显了。

另外,各地茶企也都在地方政府的鼓励下,以天福为榜样不断用自营和加盟的方式跑马圈地,前仆后继地谋求上市。大规模的开店已经成为了行业的标准动作,动辄千家的茶叶连锁店铺,让天福曾经斥巨资打造的销售护城河,几乎消失殆尽。

在渠道承压的时候,天福的上千种产品,就不再是其提升营收的法宝,而成了企业的负累。跟用苹果手机思维做茶叶的小罐茶清晰的产品线相比,天福的产品体系实在过于庞杂,这也是近年来其存货高企的原因之一。

曾经引领着中国茶企一路向前的天福,如今在各方的穷追猛赶下止步不前,并且前路充满了危机。找到“成为星巴克”以外的第二条路,或者借助星巴克的商业智慧,找到中国茶撬动大众市场和年轻人神经的方法,也许是天福重启下半场的开始。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

</div

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK