罗永浩来了,AR行业瑟瑟发抖

source link: http://www.woshipm.com/ai/5485293.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

罗永浩来了,AR行业瑟瑟发抖

编辑导语:继教育、网站、手机、直播之后,这次罗永浩选择了AR。事实上,他不止一次公开表示对AR行业的兴趣,为什么要选择现在入局做AR呢?这次能成功吗?一起来看一下吧。

罗永浩退网埋头再创业去了,教育、网站、手机、直播之后,这次被“行业冥灯”看上的是AR。

“「真还传」接近尾声,我也要再次创业去了。这一次的创业,是一家AR科技公司。”昨天下午发布的一篇个人公众号文章中,罗永浩开篇就情真意切。

这并非老罗一时兴起。他不止一次在社交媒体或是公开表态中表示对AR行业的兴趣,据腾讯《深网》,从去年开始,老罗已经对AR企业展开广泛的调研。而老罗表示,其现在入局做AR主要基于两点认知:

- AR是下一代计算平台

- 现在是做AR合适的窗口期,具体推进的时间线大概是2-3年特殊用途垂直类AR设备商业化,5年左右通用型AR商业化

激情满满的创业家是老罗的态度,但AR行业并非“无人之地”。Google、微软、苹果、Meta等海外科技巨头已耕耘多年;老罗的“老对手”、国内手机厂商如小米、OPPO也纷纷出了概念AR眼镜;另外,还有一批创业公司如Magic Leap、Rokid、Nreal等都在争抢AR这张通往未来的门票。

“划时代”的AR眼镜何时能出现?属于它的杀手级应用会是什么?现在入场的老罗会成为下一个乔布斯,还是一通折腾后化为炮灰?商业之残酷往往不会以个人意志为转移。

01 下一代计算平台

“我们相信 AR 就是下一代计算平台,这在科技界很大程度上也是共识了,并不是我们的创见。”罗永浩说。

AR是XR概念的一部分。近两年,元宇宙风起云涌,XR被认为是“打开元宇宙的钥匙”,行业热度直线上升。XR是一个宽泛的“大雨伞”,涵盖了VR(Virtual Reality,虚拟现实)、AR(Augmented Reality,增强现实)以及MR(Mixed Reality,混合现实)。三者有许多共通之处,但是从实现难度上说存在递进关系。

总体上,XR技术期望实现网络从二维平面向三维空间的进化,即,比特世界和原子世界的融合交互。而作为终端设备的AR眼镜在此提供了一种完美的解决方案,在理想设计中,它轻薄可穿戴。

与人们已经颇为熟悉的VR头显所打造的沉浸感有所不同,理想的AR眼镜产品希望将虚拟的三维立体影像叠加到现实世界中,正如电影《失控玩家》中的墨镜,而这给网络基设、显示技术、交互技术等带来很大挑战。

去年下半年以来,国内AR公司亮风台、Nreal、Rokid相继获得大笔融资,并有新产品亮相。

今年5月,GoogleI/O大会带来多项AR领域更新,包括ARCore Geospatial API和可实时翻译的AR眼镜概念机“One More Thing”。Meta正在开发项目代号为Nazare的商用AR眼镜,以及消费级的第二代产品Artemis。

国内AR企业Nreal去年10月新品,主打观影体验的Nreal Air

库克多番为AR“站台”,苹果的AR/MR眼镜虽然还是“神龙不见尾”,但是消息不断,据天风国际分析师郭明錤预计,将于2023年WWDC前上架。

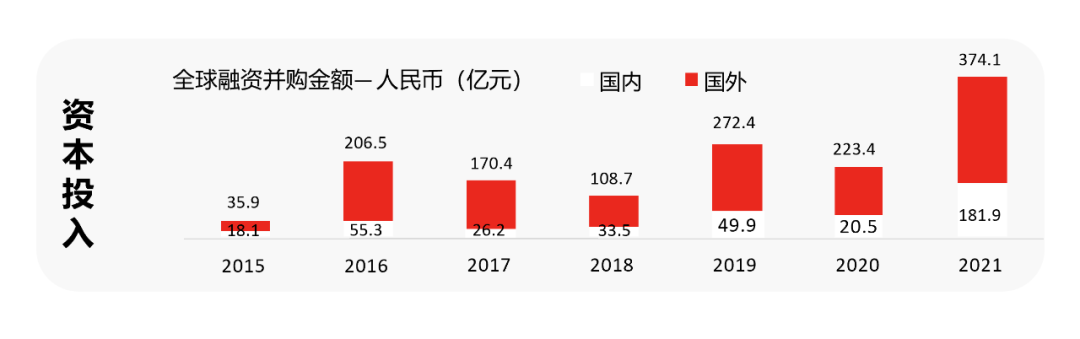

据华映资本统计,2021年,全球和国内在AR领域的投资分别以374亿和181亿美元创了历史新高,上一个高峰发生在2016年。

图源:华映资本

一级市场真金白银的押注,科技巨头的技术、产品军备竞赛,也是对“AR是下一代计算平台”判断的肯定。

“我们见证了XR从一开始被媒体关注,被我们投资人关注,我们也投了一批企业,然后进入到一个冬天。现在,就来到了第二春天。”高通全球副总裁兼高通创投董事总经理沈劲曾告诉「真探」。谈及原因,沈劲说:“XR经过过去7、8年的发展,用户体验和价格成本上有了非常长足的进步。”

若按照Gartner曲线,技术成熟通常分为几个阶段:科技/概念诞生,受到广泛关注和很高的期待值;到达峰值后跌落,泡沫出清;技术逐渐成熟,稳步爬升;技术价值和潜力被市场接受,被更大程度上实现。

“第二阶段的发展一般是的比较真实的发展,真正在发展用户、发展收入。”沈劲判断XR技术在经历低谷后已经进入稳步爬升期。

这背后不仅仅是概念炒作,而是行业多年在光学、芯片、交互方面的技术沉淀和从业者寻找路径的结果。

02 五年够不够?

但显然,虽然老牌科技公司、社交网络巨头、智能手机厂商动作积极,但是能打入主流市场的消费级的AR眼镜却一直没有出现。它们多在CES之类的展会上出现,然后成为小众极客的玩具。按Snap CEO的话来说,消费级AR眼镜进入主流还要10年。

业内人士和消费者普遍苹果寄予厚望:一方面是苹果在XR技术的积累上动作不少,自2006年开始就申请VR/AR专利、招揽人才、收购企业,消费者也在iPhone上看到多款AR应用,比如测距仪、Animoji ;另一方面,外媒和供应链消息不断,苹果对于VR和AR硬件设备都在发力;另外,人们的期待也来自对于相信苹果的品牌号召力、调动开发者的能力、以及整合供应链的实力。

从苹果以往的出品习惯也可以看出,这家全球市值最高的公司对于新品类,倾向于出成熟的产品,而非“小步快跑”。

但是,“平台革命的时候,新世界的主宰者,几乎从来都不是旧世界的霸主”,老罗如是说。

他认为,现在科技巨头和终端设备厂商并没有直接All in做AR,也不会很快做大规模投入,全情投入的几乎都是一两百人的小团队,而做出消费级别的产品,至少需要“几百到上千人左右的规模开发三五年以上”。这也是他判断的创业窗口期。

对于一个创业公司来说,5-10年并不短。

对于如何熬过艰难创业期,老罗认为这期间商业化机会有两个:

- 将技术落地、复用到VR软件上

- B端特殊用途的垂直类型AR设备

其实,AR会先在To B落地已是行业共识。

2015年,AR眼镜的“先驱”Google就因为成像不理想、可视区域小、应用生态不完善、价格高昂等原因,停产了初代Google眼镜。在To C的尝试失败后,迅速掉头转向企业伙伴。

微软的Hololens是一款AR眼镜的开山之作,或许是目前业界最高水平的体现。第一代Hololens诞生于Google眼镜停产那一年。Hololens重达600g,比起眼镜,更像头盔。Hololens搭载基于Windows 10系统全新打造的全系操作系统Windows Holographic,可以将图像投射到空中和周围物体上,用手势、语音均可操控。

在光学显示方案上,与Google眼镜的棱镜反射技术不同,采用了全息波导技术,可以将光学镜片做的更薄更小,色彩还原更真实,当然,工艺难度和成本也更高。

Hololens定价3000美元,一开始就面向开发者发售,然后逐步面向企业级市场开放,且暂时没有看到近年会向消费者开放的计划。2019年,Hololens 2面世,相比上一代,升级版重量更轻,视场角更大,显示像素更高,允许双手手势操控,而且加上了眼球追踪技术,但依旧是企业级产品。

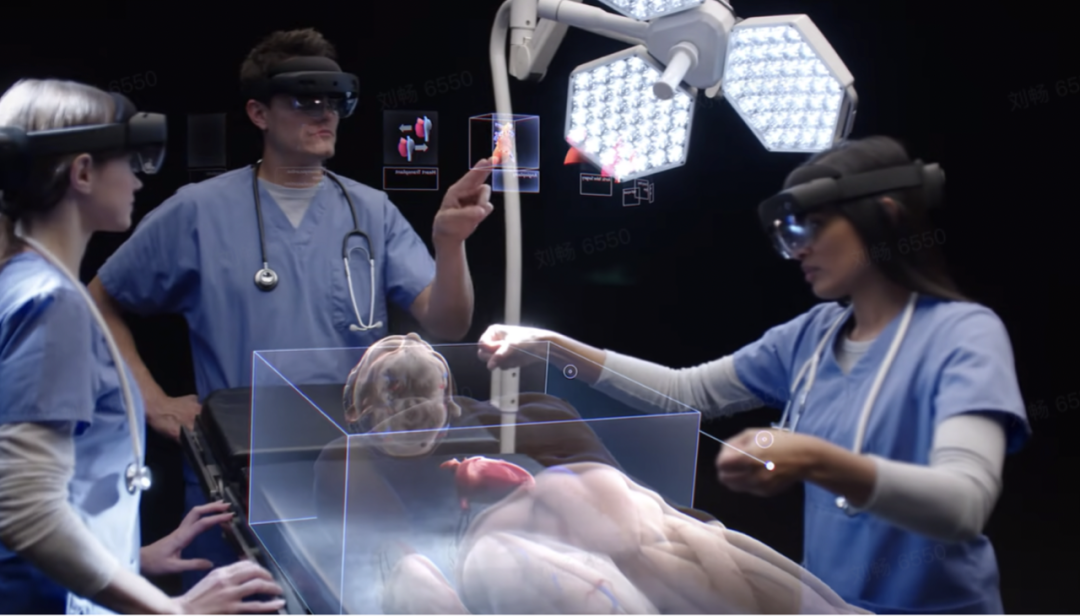

Hololens面向开发者和企业级用户,比如在医疗场景可辅助手术(图源:Microsoft官方视频)

去年10月,AR行业最著名的初创公司Magic Leap宣布完成新一轮5亿美元的融资,投后估值约为20亿美元。公司声明,新融资将进一步推动Magic Leap提供一流的AR解决方案,包括预计在2022年推出的第二代产品Magic Leap2。

“自2020年加入Magic Leap以来,我一直专注于加速公司向企业级市场的转变,加强我们的技术基础,并在从医疗保健和制造到国防和公共部门的各个领域建立强大的业务实力。”Magic Leap首席执行官佩吉·约翰逊(Peggy Johnson)说。向To B市场发力是她上任后的主要目标。

“对业务有明确的方向,是我们(从业者)必须要做的事。”企业级AR平台公司亮风台市场总监洪雁菲曾在采访中告诉「真探」。“无论是我们自己、客户、背后的投资方都需要找到AR技术真正的价值在哪里。不可能像上一波一样,贴上VR/AR的标签,热钱就会来,现在大家都冷静了,能更理性来思考这个问题。”

她说,在2015年,亮风台第一次发布AR眼镜的时候,大家很兴奋,但是对于用途和下一步迭代的思路并不清晰,“大家讨论的是行业概念的科普”。2016年,互联网APP结合AR的应用的很火热,支付宝“集五福”活动第一次举办 ,“虽然我们和不少大厂、大品牌合作了AR活动,但还是经常有一种焦虑感,(这样的应用)窗口期不会很久。”

在行业起落中,亮风台逐渐找到了自己的路线,面向垂直的行业场景,比如工业、医疗、安防等,提供产品和技术方案。

在ToB业务里,客户有亟需解决的痛点,产品的落地能沉淀出一些标准化的应用,客户的反馈也为下一次迭代作指引。虽然面向客户的模式决定了产品不可能是百分百标准复制的,但在目前阶段,体现了AR技术的应用价值。

打开消费级市场,AR眼镜还有太多门槛要跨了:上游技术,包括光学与显示的问题、计算单元、交互、操作系统;中游的制造工艺、产品设计;下游的内容生态。这并不只是独立公司可以完成的任务,而是需要整个行业的共同进步。

作为消费者,看到过去近10年里AR的进步,对未来仍然心怀期待。从Google发布初代智能眼镜,微软发布Hololens,到苹果、Meta、Snap以及创业公司不断发布惊艳产品,AR已经从一个不知所云的“黑科技”一点点落地到我们的生活和工作中。

或许这一次,老罗不再是“冥灯”。

作者:陈文琦

来源公众号:深响,全球视野,价值视角。

本文由人人都是产品经理合作媒体 @深响 授权发布,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK