游戏基础知识——“社交”设计相关的常见错误

source link: https://gameinstitute.qq.com/community/detail/133794

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

游戏基础知识——“社交”设计相关的常见错误

想免费获取内部独家PPT资料库?观看行业大牛直播?点击加入腾讯游戏学堂游戏策划行业精英群

361498939在很多人通常的印象当中,“社交”相关的模块和内容可以起到“拉新”和“留存”两个作用,这一结论基本适用于IT互联网行业的产品设计,同时也适用于游戏类产品的开发。毕竟理想状况下,“让用户的其他朋友加入进来一起使用这个产品”以及“用户为了维系在产品内的‘社会关系’而延长自己的使用时间”都是成立的。

但现实往往和理想有相当大的差距,有两个现象其实非常有意思——首先是在虚拟社区和论坛上,很多玩家会抱怨游戏里的某些内容“强制玩家进行社交”,希望游戏能多照顾“独狼”玩家,去添加更多可以单人体验的内容;其次就是近几年国内很多互联网企业和手机游戏产品已经对传统的社交模块进行“转向”,简单来说就是把“社交”的设计理念转变为“交互”,原本“社交”理念中“双向沟通”的操作被替换成了“单向交互”,例如电商软件的各种“拉人”活动,手机游戏里“加好友只为每天点击按钮收取好友点数”等等,具体的在文章后面会进行详细讨论。

可以说,随着社会和技术环境的变更,“社交”内容的设计思路其实已经发生了翻天覆地的变化,从底层逻辑到用户思维,再到产品的最终表现,很多以前老的经验都已经不再适用,笔者甚至认为在目前的环境下,很多以前我们坚信不疑的知识已经略显过时,希望可以避开那些“刻舟求剑”的坑吧。

一、被误读的知识

通过阅读文献,观察网友、玩家们的言行,以及和历史进行比较,我认为目前很多朋友在对游戏内“社交”内容做思考的时候,有一些根基上的知识并非完全正确(不是一定不正确,只是个人的判断而已),这和他们的个人能力没有太大的关系,因为这些知识和“工具”要么被错误地解读了,并且这种错误解读还有了相当大的流传范围;要么就是知识和“工具”只适用于过去的某个时代,与当代环境的适配度不高(过时了)。在笔者的观点里,下面3方面的知识可能存在问题,需要大家去质疑和重新考量。

第一,马斯洛需求层次原理中的“社交需求”部分。如果我们回过头去看原文的话,可以看到人类位于第三层的需求是“Love/Belonging”,翻译过来可以理解为“爱与归属的需求”。但问题来了,回顾我们所阅读过的文章,观看过的视频,其中有不少是将“爱与归属的需求”直接解读成了“社交需求”。表面上看前后两者的确有所联系,但严格来说并不能划等号。

实际上“爱与归属”才是人类的真正需求,而“社交”是人为了满足此类需求所采取的行动,一个是目标,另一个是方法。因为“自私”和“懒惰”更加符合人的本性,假设可以轻松、直接地得到“爱与归属”,那么又有多少人会产生“社交”的动力呢?

简单举几个例子,像是那些在童年得到原生家庭“过度溺爱”的孩子,即便他们从来不站在父母的角度进行考虑,几乎没有任何的同理心,每天仅仅是表达自己的各种需求,父母也会不断进行回应——他们说“饿了”的时候父母不止是简单地“提供食物”,而是给他们美味、卫生、营养并且他们自己喜欢吃的食物;说“无聊”的时候,父母会先征求他们的意见,然后在那个范围内给予最好的娱乐活动(比如看电影、去主题公园、去海外旅游等等);与此同时也少不了陪伴和情感的表达(挂在嘴边的“都是为了你”算是代表性的说辞了)。在这样的条件下,孩子的社交意愿真的会很强么?(在过度溺爱中成长的孩子即便是面对父母,也并不想进行深入地沟通)

此外,有不少的男士非常喜欢艺术作品里那些“小鸟依人/傻白甜/喜欢倒贴”的女性角色,因为男方可以不进行任何的“社交行为”就从此类女性那里得到“爱/归属”。其中比较有名的就是《西游记》里“四圣试禅心”的情节了,内容大概就是南海观音、文殊、普贤、黎山老母变作一位老夫人和她的3个女儿来考验取经团队,刚见面的时候“老夫人”就说明了家里情况是“夫死,无儿,三女,良田千顷,牛羊无数,金银成山,家财万贯”,然后想在取经团队里找女婿闪婚。

唐僧、孙悟空、沙和尚都没有动摇,但凡心最重的猪八戒动摇了,结果自然是受到了相应的惩罚。这个故事表面上看十分荒谬,长相标志且家里拥有大量财产的女孩怎么能在接触时间如此之短,没有通过社交行为了解对方,连对方的身份底细都没有查明的情况下就直接闪婚呢?猪八戒就算没有禅心,正常人的逻辑思维总该有吧?可惜“不花时间、金钱、精力进行社交活动就能满足‘爱/归属’的需求”的诱惑实在太大,所以在这场考验中失败了。可以说,猪八戒在这部分的心态与那些喜欢“傻白甜倒贴女”的男士心态是一样的。

当然,不少女士也憧憬被“完美先生”无条件倒追的情况,这跟猪八戒的心态也基本无二。

第二,“社交压力”和“排斥社交”对“八角行为分析法”的冲击。根据上文中的例子不难发现,“社交”行为本质上就是“达成目标的方法、行为”,而趋向于“懒惰”的人类实际上是会对这种行为产生排斥的(能“不劳而获”就是最好的)。

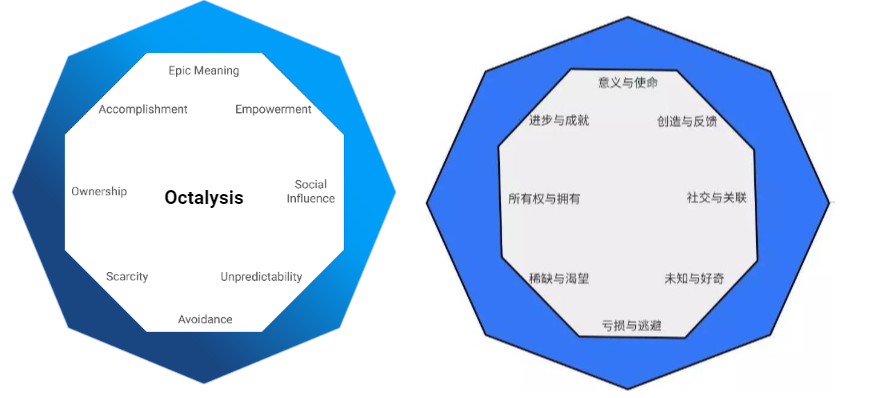

所以这就引出了下一个问题——我们经常使用的工具“八角行为分析法”似乎也存在一些错误的部分,从下图中我们可以看到,“社交”被划分到了八角图形的右半区,而右半区罗列的这些动机理论上应该属于“内部动机”,也就是“玩家/用户为了进行自我表达而主动产生的动机,不是因外部的压力、诱导,或是对某物的渴望产生的动机”。

除了“社交”是由于人对“爱/归属”需求的外部诱因产生的行为之外,还有一点也是不容忽视的,那就是有一些文章曾经讨论过的“社交压力”,也就是说“社交”本身就会带给人压力,这样的压力大致能被分为两个部分。

首先是讨论度相对比较高的,玩家在游戏里所建立的人际关系需要通过各种各样的社交行为来进行维持,同时这些行为又需要耗费他们的时间和精力,当玩家认为这样的“成本”已经远超他们预期里的回报,或者是“成本”换来的回报彻底丧失了意义(比如对游戏丧失兴趣),那么就会想要摆脱相应的人际关系,把负担给甩掉。比如说“李四在某个游戏里和固定队伍的成员每天都聊两句维持关系,他们在游戏里遇到问题李四也会帮忙去想解决的方法,主要是满足‘归属’上的需求(战绩无所谓),每天能有一群朋友一起玩同一个游戏,但是现在李四对游戏厌倦了,想要跳到别的游戏里,但是队友们都还是留在原来的游戏”,在这个例子中假设玩家对新游戏更感兴趣,并且在新游戏里也需要固定的队友,又有新的人际关系需要他花时间、精力去维护,那么很大概率会认为老的人际关系和相关社交活动都属于“压力”和“负担”。

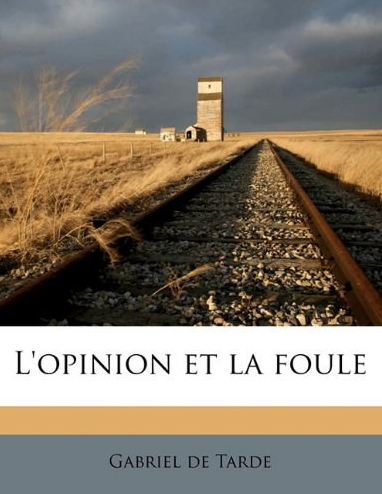

其次是在游戏和IT业内讨论度较低,但是在心理学领域内曾经有过文献(《L'opinion et la foule》,作者是心理学家“塔尔德”)进行论述的部分——人会因为社交对其注意力的控制和对其思想施加影响的可能性而抵触社交。

前者比较容易举例说明,无论玩家是在PVE还是PVP活动进行过程中,都不会认为那是一个适合私聊的恰当时机,他们通常会忙完自己手头的事情(比如说在一次团战中阵亡,或者是被某个BOSS灭团)之后才会对私聊进行回复,实际上在回复之前那些私聊文字已经成为了玩家心中“悬而未决”的事情对他产生了干扰,分散了他的注意力。

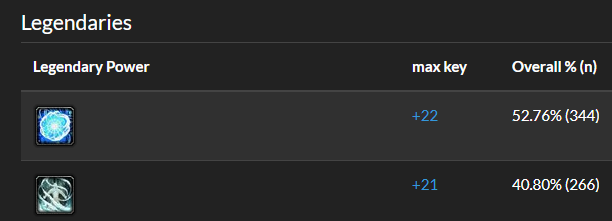

对于后者可以这样理解,当正式开始跟他人进行社交之前,玩家会认为即将展开的对话具有一定的不确定性,可能会让两人之间产生分歧,同时也担心自己原本的观点在社交活动的影响之下被改变。比如《英雄联盟》的玩家在和另一名玩家交流之前会担心自己心中对英雄克制关系和英雄出装顺序的认知被对方颠覆;《魔兽世界》的玩家在和他人交流之前也会担心自己在“冰霜死亡骑士的橙装选择”问题上会产生严重的分歧,自己原本坚定的想法可能会受到动摇。

综合上面的几点可以得出结论,“社交”并非100%属于游戏产品的“内在驱动力”,有相当的一部分是应该被归纳在“外在驱动力”当中的。但同时也要注意,对于某些产品来说“社交”就是基本属于“内在驱动力”,这样的产品讲得通俗一点就是“重社交,轻游戏”,游戏本身被视为一个“娱乐功能较为丰富的在线聊天室”,“社交”成为了支撑整个项目的根基,那么在分析此类产品的时候,把“社交”放在八角图形的右半区是没有太大问题的。

第三,以往对虚拟世界中“社交对象”分析所存在的问题。最后这一点,我想很多有经验的从业者在实操的时候已经将其作为了指导理论,但敢于进行分享的个人和媒体目前来看并不是很多。那就先把结论摆出来——目前无论是网络平台、社区,还是多人游戏,大部分的用户/玩家之间并没有完全把彼此当作“人”来进行对待,有很多缺乏经验或者过于理想化的从业者在进行产品设计的时候还习惯性地认为“玩家的社交对象是人”,客观来说确实是这样,但如果站在大多数玩家的角度上来考虑,他们的想法并非如此。

我个人的观点是,由于网络存在高度的虚拟性,所以在这样的环境下玩家首先会更加容易地破坏传统人类社会的道德秩序(甚至是法律法规),实际上从老一辈网民到目前的5G时代,人们都有相应的不安全感,所以表面上看九十年代末网民们提倡“捂住自己的真实信息”(包括姓名、年龄、职业、地理位置等等,那个时代除非是关系发展到非常亲密的阶段,否则没人会轻易暴露这些真实的信息)来保护自己;而后来的“实名制”则随着移动互联网的普及也深入人们的生活,这二者本质都是为了从可能的网络暴力中保护网民。

但这些保护都是有限的,虚拟世界中不道德的行为最终还是呈泛滥的趋势。另外现实中的社交活动实际上有“迫使社交中的人当对方当作‘人’对待”的作用,但虚拟世界中这样的作用是没有的。

简单举例进行说明,比如现实中素昧平生的两人在酒吧里讨论足球(不是足球流氓),一人看好A队另一人看好B队,即便如此他们也会交换意见(看好A队或看好B队的理由是什么,反驳对方观点的理由又是什么)。再比如说念书的时候即便有家境相当优越的同学买了一辆高档跑车,他也不至于在宿舍把钥匙拍在桌子上说“这是我刚买的车,你们的呢?”,现实中大多数人即便要彰显自己的优越感,但也会有不去轻易触碰的道德底线,对他人抱有一定的尊重。

然而上述的例子放到网络和游戏上大概会是这样——《魔兽世界》的一个玩家在论坛上说“我觉得当前版本增强萨打高层大秘境有点吃力”,并且附上了佐证自己观点的理由,然而进行回复的部分网友仅仅是表示反对并进行辱骂,给出反驳理由的寥寥无几,基本只是把该名玩家当成了宣泄情绪的对象罢了;而在游戏内很多人更是愿意为了“得到优越感”或是“给他人施加压力”去做任何不违法和违反游戏公司明文规定的事情,比如用各种不治之症来形容留在低段位的玩家,有时甚至还要连带对方的家人,用网络上流行的话来说就是“现在只要玩组队进行的游戏,你的亲人随时可能不幸罹难”。

很显然在正常的人类文明社会,对一个素未谋面,不违反法律,不违背人伦道德,且没有侵犯自身合法利益的陌生人,我们是不会用那么恶毒的语言进行攻击的,但在网络和游戏的虚拟世界,很显然不少人在主观上已经无视了他人作为“人”的属性,自然也不会用和“人”进行社交的方式来对待。

大致来看,在虚拟世界里绝大多数的用户/玩家对待他人是两种常见的态度:

- 倾泻自己情绪的垃圾桶

- 协助自己达成某个明确短期目标的功能组件

对于前者各位应该相当熟悉,后者将在下一节展开来分析。

二、“社交”与“交互”的区别

上面提到,在虚拟世界(网络和游戏)里大多数人对待其他用户/玩家的态度有一类是“协助自己达成某个明确短期目标的功能组件”,这可以被理解为除“为了得到归属/爱”之外的另一个进行“社交”的原因。再继续将这种原因进行解构,可以看到大致分为三个部分:

- 不进行社交对方可能会对我不利(社交是一种自我保护)

- 进行社交之后对方可能会对我有帮助

- 跟社交的对象有着共同利益

李四今天状态不好,但又想玩《英雄联盟》,于是在选人阶段事先和别人说自己今天‘网络不太对劲’,并且愿意拿自己的中单和辅助换位置,这一系列操作可以降低他遭到辱骂的风险,对应了第一种情况;李四在《魔兽世界》里主动和所在服务器的某个炼金师搞好关系,于是便可以从炼金师那里买到便宜的合剂、药水,这对应了第二种情况;李四在游戏里打副本的时候询问队友之前有没有打过某个BOSS,并为没有经验的队友做简单的讲解(此时他们的共同利益是击杀BOSS打通副本),对应的是第三种情况。

同时,各位也可以回顾一下自己的亲身经历,不难发现在很多游戏里玩家们更加倾向于通过“默契”来进行游戏(而不是“社交”)。比如在《魔兽世界》里玩家在野外做打怪任务(击杀X只怪)的时候,术士玩家让宠物“虚空行者”顶上去开始输出,会有别的路人玩家一起合力攻击怪物,这样的“默契”会持续到一方把任务做完,但自始至终双方都不会发起组队邀请,原因是玩家对“社交”有排斥心理,这在上一节做过详细的讨论。

另一个例子就是在《英雄联盟》里,第一个开口进行“指挥”的玩家往往会受到其他玩家的排挤(除非自己有华丽的数据),因为此类游戏先开口做指挥的玩家会让自己显得“想要争取主导地位”,而其他玩家又会排斥“被支配感”,所以这样的社交场景难以变得美好。相比之下大家还是更喜欢“靠默契来进行游戏”,比如过去上单兰博在3级之前并不希望己方打野介入对线,如果来了的话相当于“队友”这个“功能组件”偏离了自己的构想,是一个“有问题的组件”,玩家可能会表现出气急败坏的样子,但如果是在线下和现实朋友一起的话,玩家可以容忍并花时间去理解朋友的解释,比如“我认为这个英雄2级很强,可以稳定打出对面的闪现,方便后续再来”,这才是对“人”的态度。

那么假设说大多数游戏里玩家看待他人都是视为“功能组件”,他们之间的行为或许就不应该继续叫“社交”,而是属于“交互”,很显然两者之间是有区别的,大概有以下的这3点。

第一,“社交”会对参与者之间的关系产生影响,但“交互”基本不会。比如李四在现实中向同学请教数学题,同学帮他解决之后,李四这边是会对别人更加尊重和友好的。然而如果李四把数学题拍照发到网上求助,那么他只是需要得到一个解答过程而已,并不会增进他和解答者之间的关系。同样,李四在现实中和朋友一起玩游戏,最后必然会影响到他们之间的关系(无论是更好还是更差),但线上和临时的路人队友玩游戏基本不会对关系产生任何实质影响。(即便打完之后追着队友骂,但一段时间后这段关系基本是会被遗忘的)

第二,“社交”的基础是语言和文字,但“交互”行为可以全程没有任何语言文字。这个部分是比较容易理解的,实例大家已经亲眼见过不少——在手机游戏里大家通过匹配列表进行好友添加,然后每天从好友那里领取“好友点数”,然而玩家和这些“好友”之间可能从来没有说过一句话。很显然这就是一种“交互”行为,只不过经常会被强行解释成“社交”。(通过这个例子还可以看到,“交互”的目的性要比“社交”更加明确,“社交”的目的可能是“增进感情,人情世故”这种比较模糊的,而“交互”的目的则是“我要从你那里得到好友点数”,或者是“我需要你来中路帮我gank”等十分明确的)

第三,“社交”会带有一定的感情色彩;而“交互”并不一定会带上感情色彩。比如在网络游戏里,一名女性玩家优先治疗她的男友,或者是优先把各种增益法术对她的男友释放,这就属于一种社交行为(表达了她的爱意),但总的来看属于低频事件;高频事件则是游戏中的“治疗者”根据自己的游戏理解来排列施法优先级,对任何一个队友都没有特殊的感情色彩,也可以被视为“对待功能组件”的态度。

不过就像之前提到的那样,目前很多互联网产品和游戏已经开始把“社交”模块设计成“交互”模块,除了提到的一些手游的好友系统之外,电商类软件的“邀好友拿优惠”的活动也采用了类似的思路,某用户只需要发出所谓的“邀请”,让他人帮助点击某个页面就可以得到相应的奖励,在这个场景里邀约者和协助者基本是单向的关系,后者只需要在软件里进行交互,无需做任何额外的社交行为。

游戏方面还有一个趋势非常有意思,通过越来越完善的“匹配系统”把“组队”这个原本需要通过语言社交来完成的动作简化成了一系列人机交互,个人认为这是游戏环境从“社交”转向“交互”的重要推动力之一。但在此要说明的是,我并非在抨击这样的改变,“社交转向交互”对于游戏玩家来说也获益良多——这让玩家们在游戏中的“有效体验时间”更充裕了,在PVE游戏里玩家用在组队上的时间越少,去突破关卡的时间也会越多;在PVP游戏里有了“预选位置”功能后,玩家花费在“分工和战术布置”上的时间会降低,也就有更多机会玩到自己擅长的角色。

不可否认,淡化人情味,把“社交”转为“交互”,确实可以带来效率的提升。

三、进行“深度社交”后玩家的改变

并非全部游戏都和上述的所谓“大多数游戏”一样,是以自身的游戏性、可玩性、游戏乐趣为核心卖点的,有部分游戏的核心卖点的确是“社交”。但即便这样,玩家在游戏中进入了“深度社交”的状态以后,他们所做出的改变也可能成为游戏公司需要面对的挑战。

第一个挑战就是“社交”本身施加给玩家们的各种压力,这点在前文中已经谈得比较多,所以在此就不继续赘述了。

第二个挑战一些老厂和大厂其实已经通过他们的实际行动做出了应对,那就是玩家在游戏中深度社交之后可能会发生的“迁徙”风险。简单来说,玩家们在关系达到了一定程度后,游戏本身将不再是连接他们的唯一纽带,人际关系大概率会从游戏内部延伸出来,比较常见的一个流程大概是这样的:

- 在游戏里相互认识

- 在游戏里相互熟悉

- 关系发展到一定程度之后相互添加QQ或者微信

后续随着关系的进一步加深,还可能发展到交换联系电话,甚至是线下见面等等。那么这将会导致的结果是——玩家在进行“深度社交”之后,原本“关系依附于游戏”可能会转变为“游戏依附于关系”。比如A和B两人在某款MMORPG里认识,后来发展成了关系亲密的好友,在某天A和B同时都对这款游戏产生了厌倦感(厌倦的程度可能会有差别),此时其中一人可能会提议换个游戏一起玩,假设市场上存在A和B都感兴趣的游戏,并且恰好被他们发现了,那么两人将“迁徙”到另外的游戏里,人际关系则会继续保留。

好在目前不少的厂商已经越来越注重“游戏外生态”的建设,不仅建设了自己的“IP内容矩阵”,比如由游戏衍生出的漫画、动画、小说等等,还有了自己的“舆论矩阵”。“舆论矩阵”不仅仅是平台上的多样性(微博、微信公众号、B站、贴吧等等),而且需要注意,根据玩家们的态度每个平台上又会有不同的“频道”去创作和分发不同的内容,比如“官方账号”负责发布各种资讯消息以及做一些抽奖的活动;“意见领袖”负责发布技巧、知识类的内容;“负面情绪承载”类的频道发布的内容则是充满了讽刺、调侃或是抱怨,让讨论区的玩家也可以进行情绪宣泄。除了宣传的作用之外,良好的“游戏外生态建设”还可以让产品继续留在那些暂时离开玩家的视线当中,增加他们回归的几率。

此外,建设“舆论矩阵”的手段还可以对之前提到的“以交互取代社交类游戏”进行弥补——玩家在游戏中缺失的社交内容被“移植”到了游戏外部(贴吧、微博、论坛、社群等等),在相应的平台上他们有更高的概率用另一种心态(不仅仅将他人视为功能组件的心态)来交流。(这里需要说明一点,并非所有的“IP内容矩阵”和“舆论矩阵”都是由游戏公司直接在背后控制的,纯粹的“民间频道”也有,但不可否认官方一来也从中获益了,二来没有以某些形式让这些频道关闭)

四、总结

最后简单总结一下全文。

首先我认为对两个常见观点的解读存在些许的问题,第一是马斯洛的需求层次理论,其中位于第三层的需求是“Love/Belonging”(爱与归属)而不是“社交需求”,“社交”只是人获得“爱与归属”的方法而已;第二是“八角行为分析法”,由于人会产生“社交压力”同时还会担心在社交过程中自己的观点、想法受到影响,所以人本能上可能出现对社交的排斥(一些人自称的“社恐”也源于此),“八角行为分析法”将“社交”仅列在右半区“内在驱动力”的部位是值得我们去质疑的。

其次,在多数游戏当中,玩家之间并没有把彼此视为真正的“人”,更多是把对方当成了一种“功能组件”(或者是宣泄负面情绪的靶子/垃圾桶),目前一些游戏和软件已经有了从设计“社交模块”到设计“交互模块”的思路转变。这也有它的优势,因为带来的是效率上的提升。(科学地设置“游戏外舆论矩阵”可以弥补游戏本身社交内容的缺失。)

最后,即便是将“社交”作为核心卖点的产品,也需要面对“玩家迁徙”的挑战(因为玩家之间的关系在经过深度交往之后,就不再仅仅靠游戏进行维持,他们有可能会一起选择去不同的游戏),建设游戏外的“IP内容矩阵”和“舆论矩阵”可以让产品保持在玩家视野里的曝光率,增加“暂离”玩家回归的可能性,也给玩家提供了游戏外看起来比较“重视社交”的发言管道。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK