疫情这两年,被忽视的农村生活

source link: https://www.huxiu.com/article/522354.html?f=rss

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

疫情这两年,被忽视的农村生活

本文系《探索与争鸣》第四届全国青年理论创新奖二等奖获得者、上海大学社会学院博士研究生王涛的田野调查随笔。作者历时两年,对疫情暴发以来自己家乡农村的日常生活进行参与式观察和记录,并借以思考农村社会的“图层结构”,是一篇不错的非虚构写作实践。

我们看到,2020年新冠肺炎疫情暴发后,涌现了很多优秀的亲历者口述与纪实类作品,这类“非虚构”文本,为把捉这个大时代中普通人的生活经历与心态提供了可能。本文即通过将一个个细致的乡村社会场景串联,生动展现了小农经济在当今农村的顽强存在以及面对非常规风险的某种韧性,而这正是社会观察中容易忽视的。

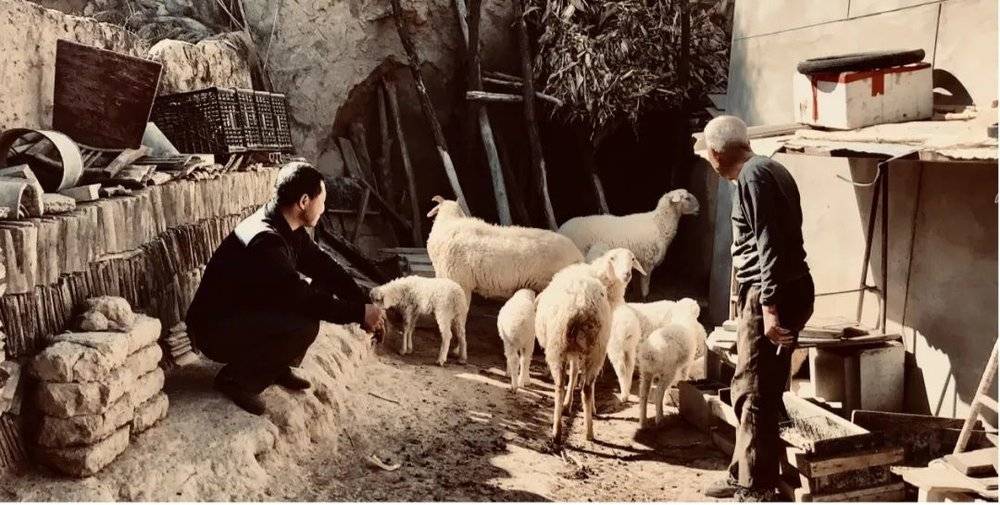

本文来自微信公众号:探索与争鸣杂志(ID:tansuoyuzhengming),作者:王涛(上海大学社会学院博士研究生),原文标题:《首发|一份社会学博士历时两年的田野调查,揭示出疫情下易被忽视的农村生活》,头图来自:作者(图为羊羔交易,由作者摄于2021年2月20日)

2020年以来,随着COVID-19在人类社会的出现和人类应对新冠疫情措施的常态化,新冠疫情和人类的防控措施似乎在重塑人类自身的日常生活。从新冠爆发至今,面对新冠病毒的变异和反复,中国提出“疫情防控常态化”政策,随之也将新冠疫情和疫情防控纳入整个国家的日常生活范畴,国民的日常生活也在这一过程中逐渐发生变化。

城市与乡村不同的结构性特征使其在面对新冠疫情和国家防控政策时有着程度不同的反应,城市社区具有高密度的人口集中和流动性特征,新冠病毒和国家防控政策对市民的日常生活似乎影响更大。与城市不同,中国“自成一体”的乡村在疫情中受到的冲击似乎要小很多。

那么,在“疫情防控常态化”的中国农村,农民的日常生活发生了哪些变化?这种变化背后反映了中国农村社会怎样的特征?这便是文章想要讨论的两个主要问题。

在中国“城—乡”二元的社会结构中,农村在某种程度上是一种“自成一体”的存在。不仅体现在费孝通先生笔下农业生产的生物属性和乡土人情关系的“差序格局”中,也体现在施坚雅先生笔下具有区域性等级特征的市场体系和“基层市场社区”中,在新时期它更体现在黄宗智先生笔下“小农户—大市场”的小农经济中。

正是这种在生产、文化和市场等诸多领域中“自成一体”的存在,使中国的农村在面对新冠疫情时呈现出具有自身特点的反应,这种反应又反过来映衬出其独具特点的一面。以小农经济为主的中国农村并非我们所想象的那么柔弱,而是在新冠疫情中体现出颇具力量的韧性与活力。

从2020年1月份至今,我因为寒暑假和田野调查频繁往返于上海与家乡之间,正是这段在疫情中度过的寒暑假和田野调查经历,让我对家乡的小山村有了与过去完全不同的看法。

我的家乡在中国西北部——甘肃陇中黄土高原的农村,2020年我被新冠疫情困在家中整整7个月时间,2021年因假期和田野调查在家乡4个月时间,2022年同样因春节和田野调查在家乡生活2个月时间。

这三个时间段中的生活都是连续的,期间几乎没有中断,也因此让我有机会重新经历到家乡的四季和四季转换的过程,同时也不连续的参与到小山村里四季的农业生产和文化活动中。在我的经历中,小山村在过去两年的疫情里大大小小受到了影响,但这种影响是有限的,并且表现出农民日常生活的不同领域受到不同程度影响的特点。

这种特点与小农经济和农业生产本身的特征息息相关,以小家户为单位的小农经济虽然在现代化过程中表现的后劲不足,但在疫情中却呈现出坚韧的生存能力;而农业生产的季节性、生物性等自然属性使其在面对疫情时同样表现出很强的韧性。

新冠疫情让我们看到了城市社区面对灾害时脆弱的一面,但却展现出农村社区的韧性和活力。新冠疫情下农村社会日常生活的变化,或许向我们展示了中国小农经济之所以在历经千年风雨仍能生生不息的原因。

当我身处其中时,小山村里农民的不同生活领域,在面对新冠疫情和国家防控政策时呈现出的相对独立性的反应,恰似一幅幅计算机绘图软件中相对独立却互相叠加构成一整幅完整画面的“图层”。“图层”本是许多计算机绘图软件中不可或缺的技术手法,通俗而言,它通过在相互独立的胶片上添加文字或图形元素,并将所有胶片相互叠加形成最终效果图的方式实现,如图1所示。

而农村社会的日常生活领域似乎也具有“图层”的特征,这种特征在平常情况下并不显眼,但新冠疫情的冲击让我在自己长大的小山村里看到了这种特征。

2020年新年,新冠疫情在国内爆发时,村子里受影响最大便是一场本该一年一度举办的秧歌盛会,但在疫情中连续停止两年;疫情并未完全稳定,春节过后村里的农民照常展开了农业生产,农民纷纷开着微耕机开始春耕播种,似乎疫情并不存在。

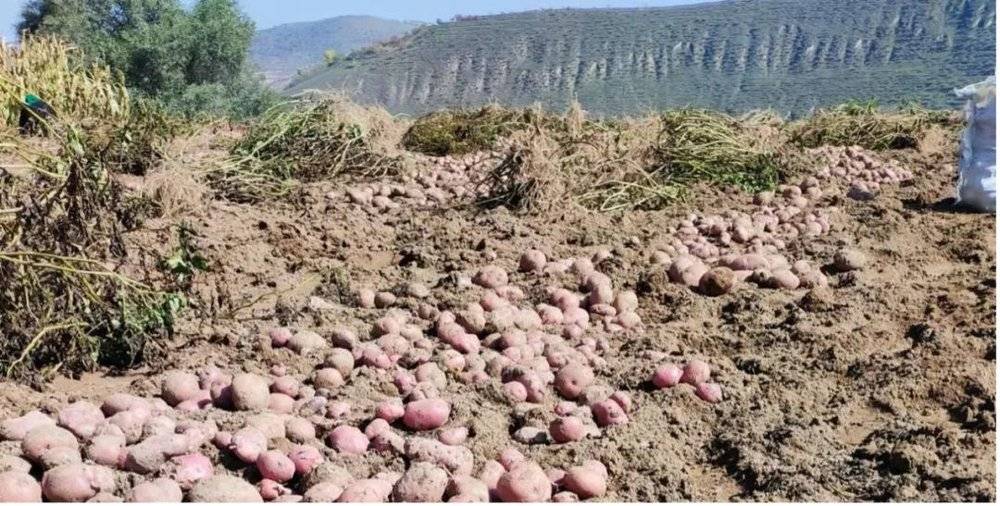

土豆收获季节来临时,一场突如其来的疫情波及到小山村,但农民纷纷扛起铁锨下地挖土豆,似乎疫情只存在于大家的闲谈中,但当农民准备开着拖拉机前往集镇市场出售土豆时,发现因为外地商贩缺少土豆价格很低,农民开始选择将土豆压在地里等待疫情结束后出售。

也是在同一时期,村里为相应政府绿化乡村的政策组织了一次由各个社队农民参与的义务植树活动;2022年春节,国内疫情几乎清零,小山村开始恢复往年活力,周边乡镇的商贩和村社的农民在“逢集日”当天齐聚集镇市场,正月初六过后小山村开始组织村民“起秧歌”。

上述活动分别代表了小山村里的集体文化,农业生产,市场交易和行政事务,这些活动在疫情冲击下呈现出相对独立的特征,但是在平时当这些活动都在日复一日年复一年正常运转时,我们很难想象到当村里的某些重要活动停止时其它活动还能照常进行。

基于此,我在文中借鉴计算机绘图技术中的“图层”概念,并将农村不同领域——集体文化、农业生产、集镇市场、行政事务等——的日产生活看作不同的图层胶片,将这种由具有相对独立性的图层胶片叠加而成的结构称为“图层结构”,用这一概念来帮助理解农村的社会结构。

在平时,当我们以全景视角俯瞰农村时,映入视线中的便是由诸多领域的日常生活叠加而成一幅最终效果图;当我们以研究者的“他者”身份进入农村时,看到的往往是由诸多生活领域的胶片叠加而成的最终效果图的一角。

图1:计算机绘图技术中的“图层”手法

新冠疫情和国家的防控政策让我们看到了一种“图层结构”式的农村社会。这种结构与费老的“差序格局”、杜赞奇的“权力的文化网络”、施坚雅的“基层市场社区”、谭同学的“工具性圈层格局”等研究的中国农村社会结构有所不同,但我想强调的是,这种差异很大程度上源自研究视角的不同。

但是,另一方面,已有对农村社会结构的解释,大都建立在农村社会各生活领域之间“相互关联性”的假设基础上,而“图层结构”的解释是建立在极端情况下农村生活各领域之间的“相对独立性”基础上的。

因此,农村社会各日常生活领域的“相对独立性”也是本文大胆尝试使用“图层结构”概念的一个假设性前提,笔者以为,正是这种在极端情况下农村社会各日常生活领域表现出的“相对独立”的“图层结构”特征,增强了农村社会面对疫情冲击的韧性,这种特征或许也是中国的小农经济能够延续至今的一个重要原因。

我的讨论将从自己在家乡农村过去两年疫情中的生活经历中展开。这篇小文章也是通过对生活在小山村里疫情中人们日常生活琐碎的描述,来看新冠疫情期间和国家疫情防控政策中村民的生活图景,以此来看以小农经济为主的中国乡村社会的韧性和活力。

当然,这篇文章只是基于我的亲身经历的第一视角的观察和记录,没有过多引经据典,也谈不上深的学理性,更多是一篇对“疫情中村民日常生活图景”的呈现。但要从纷繁复杂的日常生活中书写一幅疫情中真实的大众生活图景并非易事,所以我在自己近两年多的经历中从自己在家乡农村的生活中挑选出几件比较具有代表性也对我印象深刻的事件。

这些事件分别代表“图层结构”中相对独立的胶片,分别是:一年一度的秧歌盛会,春耕和田间管理,土豆的种植收获与交易,公益性植树活动,村庄中的流动商贩和集市逢集。

文中我将以春节假期新冠初到时(2020年)一场秧歌盛会的被迫取消为开端,以时间为线索逐渐展开,继续呈现当年春节过后小山村的春耕生产和田间管理的图景,之后将时间跳跃至第二年(2021年)小山村里来来往往的牲畜贩子和农民之间的交易场景,以及一场突如其来的疫情下小山村里的土豆收获和市场交易,以及同时由村委会组织的一次公益性植树活动。

最后跳跃至第三年(2022年)开年小山村所在集镇上一场人山人海的赶集和一场重启的秧歌盛会。这些事件将按照时间线串联,并以第一人称讲述故事的方式呈现出来。

春节:没有秧歌的年

2020年寒假,我如同往年一样乘坐火车回家过春节。但那个寒假,一场新冠疫情席卷了整个地球。电视机里,许多城市的小区实行封控管理,人们足不出户,一日三餐由防控人员配送。但在我生活的村子,大家还是处在春节的热闹中,只是所有人取消了走亲访友和集体性活动,但在白天一个社队里居住紧凑的人仍会在太阳底下嗑着瓜子聊天散闲。

快到农历正月初十时,太阳下嗑着瓜子的人都在议论“今年到底有没有秧歌”的话题,最后得到的答案是“为响应国家疫情防控政策,今年的秧歌取消”。秧歌是陇中黄土高原地区的一项民间习俗活动,每年从正月初五至正月十五,各个乡镇的村子都会以“庙会”为单位组织秧歌活动,当然每个乡镇的每个庙会,秧歌活动的时间不同,我所在的社队所属的“庙会”的秧歌活动为每年正月初十至十五的晚上。

通常每年过了正月初五,庙会中的组织者—“头家”—便开始召集村民筹备秧歌,这时村里的麦场上通常都会响起打鼓敲锣的声音,一来为秧歌表演做练习,二来也为闲暇时的娱乐。

2020年新年的秧歌最终因为新冠疫情而不得不取消,村里也便失去了往年的热闹。当人们散闲到一起时又开始议论,并打趣说着“长这么大,秧歌还是头一次停”“这么多年,没想到秧歌居然被疫情给挡住了”之类的话。

秧歌的取消本在我的意料之中,但意外的是,这个寒假会被我连着暑假一同在家乡的山头上度过,从2020年1月8日至8月8日,我几乎被疫情堵在家中整整7个月时间。但也是突如其来的疫情,让我在时隔多年后有机会重新领略家乡山头的春季和夏季。

天气好的日子每天爬上山头干农活和散步成了日常生活的一部分,当然同样被堵在家里的还有往年常年在外地上班、打工的同龄人,我的或远或近的兄弟姐妹们,他们也成了与我结伴爬山的“同僚”。

春耕:梯田里的农业生产

转眼过了“二月二龙抬头”的日子,村里人逐渐开始忙起了春耕,我也在时隔多年后又一次跟在父母亲的身后,手臂挽着箩筐撒起了肥料。忙完一天的农活回到家中,父亲习惯性地打开电视观看新闻。在电视里,许多城市依然在疫情的严峻形势下实行着严格的封控式管理;而在白天,当我跟着父母亲爬上山头的梯田地时,每座山头上的梯田中都是忙碌着春耕的人,前面是男人手中的微耕机翻起的尘土,后面是女人的手撒下的种子。

随着疫情逐渐得到控制,许多城市中的感染病例逐渐“清零”,村里的年轻人开始上网购买去往城市的车票和机票,很多人选择了自行驾车前往。在宁波打工的表哥表嫂开着自家的车走出村口一路向东,在南疆教书的哥哥嫂子搭乘了同事的私家车一路向西。

但是,彼时上海的疫情仍然比较严峻,父亲看着每日在家焦灼的我,晚饭时总是安慰到:“现在疫情还没稳定下来,路上人多也杂,很不安全,你就安心在家待着,别着急去学校。”往日繁忙的正常生活似乎在逐渐归来,但我依然无法离开家回到学校。

转眼到了播种地膜玉米的时节。由于生态环境改善,家乡山头上的野鸡和狗獾增多,它们也成了农民眼中的祸害。当村里人点种完玉米后,每日清晨和傍晚天灰灰蒙时,野鸡和狗獾便会到梯田地中掏食种子,因此每天早上和傍晚,村里人都会拿着炮仗一块地一块地的燃放,用爆竹声驱赶野鸡和狗獾。

但糟糕的是,狗獾还是夜行高手,晚上九点钟前后,村里人又要拿着手电筒和炮仗一块地一块的放炮。控在家中的我便也加入了傍晚和晚上巡逻放炮的队伍,半夜穿上厚衣服,兜里装上打火机和炮仗,手里拎着手电筒爬上山头的玉米地,逐块地探查和燃放炮仗。

那时,站在寂静的夜空下,能够听到远处驱赶狗獾的爆炸声和吼喊声,这样的日子一直持续到玉米秸秆长高,野鸡和狗獾也无法撼动玉米时。疫情逐渐缓和,转眼到了五一劳动节,也是家乡土豆的播种季节,村里的妇女开始怀抱着菜刀串门,互相帮忙切土豆备种子,为种子撒灰摸药。种子备完后,便开始犁地下种。

我又一次时隔多年后跟在父亲和母亲身后种起了土豆,手臂挽着箩筐在父亲用微耕机翻起的土行中撒下肥料,母亲肩上绑着绳子,胸前挂着箩筐,两只手迅速地在箩筐中抓起土豆块,一块一块均匀地扔进微耕机犁出的土行中,在父亲的微耕机返回时,土豆块被犁刀翻起的湿土覆盖。此时,漫山遍野梯田地中微耕机来回连着趟,风吹起时,被犁刀翻起的尘土打着卷在梯田地埂上翻滚着。

陇中高原的春季,近处为刚出苗的地膜玉米,由作者摄于2020年5月9日

转眼到了暑假,疫情基本得到控制,但在父母亲的规劝下,我彻底放弃了返校的念头。公历6月底的一天中午,家中来了几个外地人,社长带领着,在院落中的各个墙头用奇怪的仪器测量着。社长看我一脸懵,便说:“国土局拉庄的,要做农村的宅基地测量和不动产登记,他们在测量房屋面积。”

于是我便用普通话和他们交流了起来,在互相了解一番后,其中一人说他们小组正好缺人手,如果我愿意的话可以跟着他们一起干。我爽快地答应了,第二天便扛起铺盖卷搬到了镇子上他们租住的房中。

接下来的一个月时间,我跟着他们跑遍了镇子上的6个村,每天清晨起床扛起仪器入户测量,晚上回到驻地坐在电脑跟前绘图。当我们驾着一辆破旧面包车穿梭在各个山头的村社时,山头上梯田地里的玉米开始结棒,土豆开始放花;农民开始忙着在庄稼地锄草,或者在山头上退耕还林的苜蓿地中割草。

在我们入户之前,社长提前用电话通知农民返回家中等待,当我们进入农户家中时,家家户户的大门基本都是敞开的。中午时分,我们也会厚着脸皮在农户家中蹭饭,一次来到一户村民家中,女主人正在院子外面的空地上筛沙,寒暄后得知,她准备在后半年翻新房子,把院里的老旧土房子全部拆掉,重新盖新房。

测量完后女主人留我们吃午饭,在餐桌上我们开始聊天,她提到自己家中的30多亩地就她一人经营,种着花椒、土豆、玉米和其它蔬菜。当我问到一个人经营这么多梯田地累不累时,她笑着说到:

“我就喜欢种地,也不知道怎么回事,小时候特别喜欢读书,但是家里困难书没有读成,后来就特别喜欢种地,其它事都不喜欢,也不喜欢去外面打工,待在庄稼地里就感觉很轻松很快乐。地里头的洋芋都是我自己切种,自己犁地种,之前雇人帮忙,但还要给他们做饭什么的太麻烦,我就自己一个人全干完了,也不觉得累。”

她老公因为车祸至今还在养伤,不能干活,三个女儿都在外地上班打工,疫情平稳之后全都进城打工去了。我走过这么多山头,她是一位让人敬佩的农村妇女。当我们离开她家走进隔壁农户家中时,正好遇到脱贫验收组的工作人员,听村民说也是几个大学生,拿着表挨家挨户做访谈登记。

他们一行人坐在农户家的房间里与农户交谈着,我们在院子里各个房间的边角上架设仪器打着点画着图,偶尔隔着窗户玻璃和掀起门帘的门洞互相对视一番。中间没有任何交流,结束后各自出门接着入户。

梯田中开花的土豆,由作者摄于2020年7月22日

一个月匆匆过去。8月份,疫情平稳,我买了车票,背起书包踏上回校的路程。

秋收:疫情下的农村市场

学校的忙碌让时间过得很快,转眼到了2021年的寒假,我回到家。随着春节假期的到来和人口流动,新一轮疫情又在正月里开始了,当村里人站在太阳下嗑着瓜子闲聊时,大家又在问彼此“今年有没有秧歌”的问题,但得到的答案依然是“为响应国家疫情防控政策,今年的秧歌也取消了”,同样也不能走亲访友。

这个春天,我如期返回学校,依照正常的节奏完成“上学—放假—上学”的生活切换。正常的生活似乎在回归,我开始着手毕业论文田野调查。2021年9月份,我买了开往家乡的火车票,一路顺利到家,开始了自己的田野调查。

但在我回到家差不多一个半月之后,随着国庆假期的结束,新一轮新冠疫情卷土重来,而这次疫情也波及到我生活的村子。10月底,疫情先是出现在兰州,之后一位同村临社的人从兰州返家时被锁定为“同乘人员”,这事很快便传遍整个村子,而此时的我正在漫山遍野的社队里来回穿梭做田野。

一天早上,父亲说:“听说隔壁社队有一个从兰州回来的人,这几天你就好好待在家里,别到处乱跑了,等过段时间稳定下来再去吧!”无奈之下,我只好待在家里。

那是10月份兰州爆发疫情之前的某天,当我坐在房间无所事事时,听到门外传来叫卖声:“卖猪娃子喽!卖猪娃子喽!”我知道那个隔壁镇的兰州猪贩子来到了村里,便急匆匆跑了出去。猪贩子的车停在村里一户农民的家门口,车边上围着几个熟人,正在掀起棉被打探车厢里分栏圈着的小猪仔。

周围听到叫卖声的人逐渐朝汽车走了过来,我也加入其中,透过铁栏杆观察着里面的猪仔。周围人一边拨弄着猪仔,一边与贩子夫妇俩口中打探着价格。不一会,父亲也加入其中,经过一番挑选后从车里牵出两只,旁边的谢叔帮忙撑开口袋,猪仔被轻轻溜进了袋中。

除了父亲外,当时周围还有三、四户人分别从猪贩子车里抓了猪仔。彼时,猪贩子车里一头40多斤重的满月猪仔的价格是800元,一斤生猪肉的市场价格为15~17元左右。就在一个月前,也是我刚回到家一个周左右的时间,家里来了一个“羊客”,也就是收售羊的贩子。

像往常一样跟着父亲走进羊圈,打探着父亲饲养的羊羔。后来周边几个养羊的邻居听到后也来到我家,和“羊客”蹲坐在羊圈门口,手里互相传递着烟袋,边卷旱烟边聊着最近羊羔的价格。那天,父亲的两只4个月大的羊羔以每只650元的价格被“羊客”装上了三轮摩托车,同样达成交易的还有二叔,而二舅因为对方价格给得太低没有出售。

我仍然记得,2020年当我困在家中时,“羊客”从父亲手里捉走的三个月大的羊羔每只的价格为800元,也是同年疫情趋于平稳的4月份,父亲从猪贩子手里抓回家的满月猪仔每头的价格是1500元。

羊羔交易,左侧为走村串户的“羊客”,由作者摄于2021年2月20日

猪贩子走后不多几天,兰州出现疫情,从定西到兰州的车全部停运,此时正赶家乡农民收获土豆的时节。疫情开始的几天,我仍在村里做调查,一天中午我照计划跑到村委会旁边的小卖部里倾听围坐在火炉旁的人聊天,有人说到:“听说昨天隔壁村几个人过沟帮对面川地的人挖洋芋去了,结果回来的时候行程码变黄了,把几个人弄紧张了,现在哪都不能去了”。

我所在的乡镇与兰州接壤,北边几个村与兰州仅隔条沟或者隔条马路,两边的村民互相来往是常事。之后因为疫情我取消了接下来几天的田野计划,又扛起铁锨陪着父母亲进了梯田地,开始挖洋芋。家乡的秋天在清晨时总是笼着薄雾或秋霜,地里的土豆叶子也被秋雾和霜打得湿烂,初进地里的我显得有点“老虎吃天——不知从哪里下抓”,母亲开始指点:“先离洋芋秸秆稍远一点,铁锨插下去,然后一只手抓住洋芋秆,一边用铁锨往上撬,一边用手拽洋芋秆,洋芋疙瘩就成串出来了。”

我很是不服,心想“明明自己清楚这些事,为什么突然就不会了?”我略带生气地将插进土壤的每一铁锨都把满力气,一遍遍翻着土,一遍遍扯着洋芋秆,但埋在土里的土豆总是不能在我的蛮力下一次性成串出来。

晌午过后,日头渐高,薄雾散去,当我抬头时,对面山头上的景色在清新的空气中呈现,山头上梯田地里,同样是与我和父亲、母亲一样,一次次弯腰挖洋芋的人。快到中午时,梯田地里的人开始蹲在地里捡拾一上午的成果,将土豆按大中小分类,大土豆和小土豆各自堆放在地头,等待好的价格出现后用拖拉机拉到集镇出售,中土豆装进塑料袋架上人力车拉回家中,为来年储备种子。

在地里头挖洋芋时父亲开始说起,因为疫情集镇上很多往年收购洋芋的贩子不能来,洋芋价格提不上去,大家都把土豆压在地里,等待疫情过去,更多贩子来收。一部分农民选择不挖土豆,一部分农民选择挖出来堆放在地头。

那时,集镇上洋芋市场的收购价格为大洋芋一斤5毛,小洋芋一斤3毛,需要干净圆润无破损无伤疤;上海沃尔玛超市货架上的洋芋不分大小一斤4~7块不等,既扁又破皮又难看。在家里的洋芋快要挖完之际,父亲拉了一车大洋芋去集镇试探价格,那一车一斤上了5毛,回来后父亲便开启了“卖洋芋”模式,每天上午拉两车,下午拉两车。有一天,父亲说集镇上卖洋芋的人越来越多,大洋芋价格开始跌到4毛8分,后来跌到4毛6分,小洋芋价格更是一路跌到2毛8分。

出土的土豆(红洋芋),由作者摄于2021年10月18日

某天,因为降温我被冻感冒,独自骑着摩托车去集镇买感冒药,到达集镇时发现所有的药店全部关门,唯一开门营业的只有乡镇卫生院。我将车停在被锁链紧锁的大门口,从旁边一个玻璃门试探着走了进去。

门口里面坐着一位大夫,穿着蓝色防护服,戴着口罩和护目镜,问我:“你是来买药吗?”我点点头说:“冻感冒了,能取药吗?”大夫说:“不能取,要有核酸证明才能取。”我反问:“那我还得先去市里医院做个核酸,然后回来看病抓药?”她回到:“不用,你想去也去不了,公交车都停了。这里也可以做,不过要等到每天下午两点至四点之间,做完等第二天证明出来后才能取药。”

我又回到:“多少不能取一点吗?就是这几天在地里头干活出汗又降温,冻感冒了。”大夫说:“上面的政策,没办法,不能取。”我只能失望地转身出门。在集镇街道上,来来往往卖洋芋的拖拉机稀稀拉拉从街道一头开到另一头。

在集镇停留片刻后我便骑着摩托车往家里去,但回家时我并没有按照原路返回,而是上了我平时调研时常走的那条通往村委会的水泥路,这条道回家需要多绕近四倍的路程。快要离开集镇时,正好经过洋芋市场,在洋芋市场的空地上,停着两三台空箱的拖拉机,一台铲车正在将农民从拖拉机上卸下来的洋芋铲上旁边的洋芋堆,旁边一个粗壮大汉抬高手指着大铲比划着。

我骑着车悠哉着爬上山顶,一路上迎面而来的尽是从马路远处山头上开往集镇卖洋芋的拖拉机。天气很冷,拖拉机没有车棚,一对坐在拖拉机驾驶座的夫妇穿着大棉袄,戴着大暖帽,用口罩和头巾将整个脸裹得只露出一行眼睛;后面车厢也被厚厚的棉被裹紧,因为路程颠簸,时不时有红皮的洋芋从棉被缝里挤出来,落在水泥马路上被后来的拖拉机碾得稀烂。

那时很多农民依然将土豆压在地里,但是11月份过后,一场更加强烈的寒潮突如其来,席卷陇中大地,将原本在雨雪和大雾中湿润的土壤迅速冻结,冻土层直接深过了土地里的肥土层。那些将土豆留在土壤里等待疫情过去的农民只能唉声叹气,他们的土豆被冻在了肥沃的黄土地中。

后来,在村委会旁边的小卖部里,坐在火炉边的人议论说,那些冻过的洋芋拉到市场上,不论大小均以一斤2毛多的价格“扔”给了本地淀粉厂的收购商。

插曲:一次公益性植树活动

也是在2021年10月份兰州爆发疫情之际,雪后天开始放晴,村里一部分农民开始将存在地中的土豆装车运往集镇洋芋市场出售。10月底的一天上午,我在家接到社队队长打来的电话,告诉我下午去隔壁村拉树苗,需要人帮忙挖树苗,问我有没有时间。

我爽快地答应了。队长嘱咐说:“下午走的时候拿上铁锨,把口罩戴上。”下午我戴好口罩扛起铁锨去了队长家,队长正在给拖拉机添油加水,并让我等片刻,还有几个人一同去。不一会儿,我小叔家的堂弟戴着口罩扛着铁锨从队长家大门里走了进来。

队长将拖拉机启动,我们将铁锨扔上车厢,队长坐在驾驶坐,我和堂弟手扶栏杆站在车厢里,开始向隔壁村出发。车开到社队一户人家的门口时停了下来,队长说还有两个人一同去,让我们在车厢里等着,他去喊人。队长回来后说一个人自己开着手扶拖拉机已经走了,另一个人决定自己骑摩托车前往。于是我们三人开着拖拉机摇摇晃晃一路向隔壁村走去。

秋天的陇中高原,由作者摄于2021年10月24日

从我所在的社队到隔壁村种植树苗的农户家中需要跨越一条沟壑再翻过一座大山。一路上,可以看到周边梯田地中挖洋芋的农民,在拖拉机爬上山顶走在水泥路上时,偶尔能够碰到开往集镇出售土豆的拖拉机,也能够看到马路一侧梯田地中用铁锨往拖拉机车厢中装土豆的农民。

种树苗的农户所在的社队与我所在的村子隔着这条水泥马路,水泥马路的东侧是我所在的村子,右侧便是这次拉树苗要去的村子,种树苗的农户便在水泥马路所在山脊的西侧下方山腰。走了大概30多分钟时间,终于到种树苗的农户家门口,树苗地便在主人家所在的梯田地下方,离得很近。

提前出发的村民已经在地头接应,挥手指挥着队长将拖拉机开进树苗地,树苗地中被铁锨挖出密密麻麻的坑,拖拉机开进去时极为颠簸,快到树苗跟前时,拖拉机停下来,我们跳下车。此时另一个社队的三个人正在树苗丛里用铁锨挖着树苗。

看到我们到来,便转身拄着铁锨把与我们攀谈起来。原来他们是同村四社的村民,也是相应村委号召前来挖树苗。队长和之前到来村民与他们相识,我们开始边挖树苗边闲谈。眼前整齐排列的松树苗足有3米高,已经远远超出我们对小树苗的预期。

两个社队挖树苗的人开始就树苗的长势和价钱攀谈起来,一人提到另一个村在另外一个树苗户手里购买的树苗价格每株10几块钱,其中一个农民说到他亲自见到那些树苗,品种与这里的不同,因此说到可能是树苗品种不同的原因。

并开始谈论我们正在用铁锨挖的树苗的价格,一株5块,但由于树苗长势过好,大家都不敢相信一株树苗5块的价格。不一会儿树苗的主人走进地,并开始询问我们关于采购树苗的事。树苗主人是一位70多岁的妇女,说她不会算账,让我们自己挑拣数数,挖够数后她拿本子登记。

说完便加入到众人就她家树苗价格的攀谈中,大家一致认为她家树苗的定价过低,她只是笑呵呵地说到树苗价格不是她定的,而是由她儿子和儿媳定的,她只负责看着大家挖树苗,登记数量。我和堂弟手握铁锨一头扎进树苗丛中,本以为挖树苗是件很轻松的活,可没想到树苗已长高,根系的结实度已远超小树苗的标准,一铁锨插进地里,树苗纹丝不动,由于根系发达,再用力踩铁锨时已完全被树根阻挡。我俩开始互相对望着大笑起来。

周围正在挖树苗的人看到我俩各自使出九牛二虎之力也挖不出一根树苗,便朝带我们来的队长打趣说:“你们队的年轻人不行呀,看着壮实,手里没劲啊!”队长笑着回到:“这两个还是娃娃,都念书呢,没干过活。”于是其中一人开始指点我俩;“一个树苗三铁锨,找最软的地方下脚,挖三次,把周围的毛根全部铲断,最后一铁锨下去往上撬,另一只手辅助拔,就出来了。”

之后,我们按照这个流程总共挖了200柱树苗,一边挖一边数数,中途往拖拉机上装了100柱,拖拉机提前开出树苗地,并爬上最陡的一段山路,停在一处平路中央。其余的树苗一部分装在另一位农民驾驶的手扶拖拉机车厢里,一部分树苗堆放在地中,树苗主人拉来自家的人力架子车,我和堂弟负责将这部分树苗分趟拉上平路,装上队长的拖拉机。

中途装车时,树苗主人拿来记账本,队长在上面写下树苗数量,并计算出总价写在一旁,最后登记了社队名称和自己的电话号码。

当拖拉机启动时,太阳已将落到西边山顶。由于车厢装满树苗,回去时我坐在车厢树苗上,堂弟与队长一同坐在驾驶座。扶拖拉机走在前面,我们紧随其后。路上,队长边开车边大声讲这次公益性植树的计划:“今天负责拉树苗的人明天就不用来这边山顶种树了,你们两明天休息,种树苗的人我已经找了几个人,明天再找几个就够了。”

当我们经过一片新植树苗的荒山头时,对着指着山头告诉我们这次植树的地方就是这片山头,明天轮到我们社队的人去那边山头种植。拖拉机开进村后,鉴于次日还要来这边山头,队长和开手扶拖拉机的农民商量后决定将拖拉机直接停在山头下方社队的农户家中。

队长开着拖拉机下到半山腰的社队,朝一户农户家中敞开的大门驶去,进去时农户家中无人,我们跳下车,从树苗中抽出铁锨,步行过沟回家。后来那位负责看管树苗的女主人成了我调研的访谈对象。

新年:赶集与起秧歌

调研结束后我回到学校开始整理大量的田野材料,在学校待了两个月后便到了2022年的春节假期。农历腊月25日,我乘坐高铁到达家乡所在的市区。因为突降大雪,从市区回乡镇的公交全部停运。第二天我乘坐表哥的货车与他一同赶回家过年,到达乡镇时恰逢“逢集日”,集镇街道上车水马龙。

这也是近两年来我第一次赶上办年货的集镇市场。因为人多,表哥决定在集镇摆摊卖烧烤。但货车根本无法从拥挤的街道开进去,我们只能将货车停在进入集市的新农村旁边,然后卸下烧烤车,装好原料,我俩使尽浑身解数将烧烤车从满是冰雪泥水的街道和来来往往的人流中拽了进去,在一个卖菜商贩的大汽车旁边蹭了个摊位,摆下烧烤车。

一切收拾妥当后,我便离开摊位,与同来集镇办年货的其他亲戚一同逛街。在街道的人流中,我似乎忘记了自己从上海而来,当我碰到熟人,他们问我什么时候回的家时,我才反应过来说到:“我今天刚到。”

在赶集的人海中,我看到有人戴着口罩,也有人没戴口罩。但因为我刚从上海回来,所以时时刻刻戴着口罩。街道中间是来回穿梭采购年货的周边村民,马路两侧紧密排列着的货物是来自周边乡镇赶集做生意的小商贩,摊贩身后敞开着的门店是本镇常驻商铺。一天的周折结束,当我们回到家时,天色已暗。

转眼便到了春节,本想着今年不走亲戚。出乎意料,时隔两年后,村里人在初三过后便开启了走亲戚模式,接连好几天,家里前前后后来了几拨几年未见的亲戚。除了走亲戚之外,村里人也在闲聊时互相询问着“今年有没有秧歌”的问题,但这次却没有人能给出确定的答案。

到了正月初七,一天下午,我的手机铃声响起,屏幕上一个陌生号码,我接通电话,对面传来一个熟悉的声音——今年负责组织秧歌的“头家”,他开始问:“今年你什么时候开学回学校?”我回答:“估计要到二十过了。”

电话里又问:“那今年你给咱把秧歌跟上行不行,有几样家事还没有着落,你帮忙给咱拿起。”我心想原来今年有秧歌了,便问到:“还有什么东西没人拿?”对方说:“一杆大旗一杆高灯,你挑一个。”我回到:“那就大旗吧!”对方接着又说到:“正月初十下午的4点到秧歌窝子里集合,起秧歌。”

陇中秧歌,“耍狮子”表演与围观群众,由作者摄于2022年2月11日

秧歌可以算作家乡农村里一年一度的盛会了。我所在的社队与同村其他三个社队,以及邻村四个社队同属一个庙会,各自组成两支秧歌队,分为“上会”和“下会”,我们村的四个社队的人组成“下会”,邻村四个社队的人组成“上会”。

在耍秧歌的六个晚上,两个会的秧歌队会有三个晚上合并在一起表演。但在“起秧歌”的第一个傍晚,两支秧歌队都需要在同一座庙门口集合,在庙里“点蜡”,来宣告一年一度秧歌盛会的开始。结束后便前往某个社队负责接待当晚秧歌表演场地的农户家中,开始耍秧歌。

初十下午三点半,我吃过饭后踏着雪匆匆赶到“秧歌窝子”,“秧歌窝子”是每年负责承接本会秧歌所有人和物件的农户的家里,每晚的起秧歌需要从“秧歌窝子”开始,在这户人家里穿着服饰和整队组织,然后出发。但在每年秧歌开始的第一个天傍晚,必须首先去庙里“点腊”。

当我们到达庙门口时,庙门口广场周边已经围满了前来观看的人,男女老少,穿着崭新的棉袄羽绒服,互相攀谈着,说笑着,等待秧歌“点腊”的开始。

夜幕降临,两个会的秧歌队全部到齐,随着一声哨响,两个秧歌队的人拍成四纵队,大旗竖起,高灯点燃蜡烛举起,大旗与高灯相间排列;纵队中间并排四头“狮子”,左右摇晃狮头;“狮子”前并排六人背着六面大鼓,鼓槌在鼓面上起起落落;大鼓周边几个吹奏唢呐的人将唢呐嘴塞进自己嘴里,鼓起腮帮,吹响唢呐;在队伍最后,是身背圆筒太平鼓的人,他们随着大鼓的节奏将鼓鞭腾空甩起,用力甩向鼓面。在队伍的最前方,两杆大旗合并,旗布绑在一起形成一道旗门,两杆高灯站到旗门前方。

随着又一声哨响,两杆高灯朝队伍前方燃烧的火堆跑去,到火堆处后两杆高灯举高并做出灯笼相撞的姿势,然后迅速折回到旗门的位置,如此来回三趟,紧随其后的秧歌队伍开始向前移动。同时,随着第二声哨响,藏在人群中的烟火也被点燃,在高灯跑向火堆的同时,烟火腾空而起,在夜空中开花,照亮了整个广场。

周围观看秧歌“点腊”的人仰着头,面带笑容,互相指着夜空中盛开的烟花。返乡回家过年的年轻人举高手机,用相机记录下此刻的美;有几个村里的中年男女从我的身边走过,同样用手举着手机,同时嘴里还在念叨着什么,当我朝他们手里的手机频幕看去时,原来是在搞直播。

当跑出去的一杆高灯返回队伍并站在我前面时,我看到被灯笼里面的烛光照亮的六面灯笼纸上,用五颜六色并不好看的毛笔字写着“龙凤呈祥,风调雨顺,五谷丰登,国泰民安,国富民强,太平盛世”的字样。

思考:“图层结构”与乡土社会的韧性

本文用跨度两年的事件从四个领域呈现了疫情期间家乡山村的日常生活:文化活动,农业生产、市场交换和行政事务。在跨度两年的疫情中,农村社会四个领域的日常生活不同程度受到影响。若依照受影响程度排序,遭受冲击最大的是村里的集体文化活动,当疫情来临时,最先停止的便是一年一度的秧歌盛会。

其次便是以流动商贩和集镇市场为代表的市场体系,当疫情在本地爆发时,流动商贩停止走村串户,集镇市场的商铺大部分关闭,洋芋市场仍在开放。

最后便是村委会的行政事务和农民在土地上的生产活动,在疫情期间两项活动仍在继续。

正是这些农村社会日常生活的不同领域在面对疫情时相对独立的反应,启发了我用“图层”手法观察、描述和思考农村社会日常生活的想法。本文基于观察农村社会日常生活所提出的“图层结构”,首先是一种帮助我们分层观察农村社会日常生活的视角和方法,因为在最极端的情况下(新冠疫情带来的便是这种极端情况),农村社会不同领域的日常生活是可以独立运行的。

但同时,我们必须清楚,在通常情况下(平时)农村社会不同领域的日常生活之间是互相叠加和嵌套的,正是这些不同领域日常生活的叠加形成具有完整结构的农村社会。因此,其次“图层结构”亦可以作为一种解释农村社会结构的模型,使用“图层”手法的最终目的便是形成一幅完整的最终效果图,这与农村社会不同领域的日常生活互相叠加的效果异曲同工。

但不同的是,计算机绘图技术中相互独立的“图层”之间的叠加是物理性和技术性的,而农村社会各个日常生活领域的叠加则是社会性的,如秧歌活动与农业生产之间的联系便是通过一场热闹的“敬神”活动祈祷这一年的风调雨顺和五谷丰登。

市场体系与农业生产之间的联系便是无数的买卖和交易活动,农民通过买卖和交易维系来年的农业生产;行政事务与农业生产之间的联系便是政府提供的各项服务,包括维持市场秩序、提供惠农政策、基础设施投资等。

因此,作为一种分析农村社会结构的模型或对农村社会结构的抽象概括,对“图层结构”的讨论还需引入对诸多农村社会日常生活领域的深度观察和研究。通过借用“图层结构”的概念,笔者认为在面对新冠疫情和国家防控政策时,农村社会之所以具有高度韧性的出色表现,与其各个日常生活领域“图层结构”式的特征有关。

其中最为重要的便是各个日常生活领域之间的相对独立性,尤其在面对灾害或灾难的极端情况下,农村社会的各个日常生活领域是可以完成独立并相互脱节的,因为这样可以减少相互之间的影响。

最后,“图层结构”可以无限切割和分离,农村社会的日常生活领域是可以分离为无限多的图层胶片,并非仅限笔者上文提到的几层。也是这种可无限分离性,大大增强了农村社会的生存能力。如文化活动可以进一步分离为庙会活动、仪式活动、婚礼、丧葬等多个图层,在新冠疫情中这些图层之间也是高度分离和独立的。

下面,我将尝试用“图层结构”的视角来解析上述几个生活领域,并以此来看这种“图层结构”的相对独立性是如何使乡村社会面对新冠疫情时具有高度韧性的。

首先是文化活动,秧歌作为陇中高原一年一度的文化盛会,在疫情的两年彻底停止,因为一场集体文化活动的举办牵涉到广泛的人口流动和人员接触。与集体习俗文化活动一样停止的还有众多年轻人的婚礼。

但丧葬仪式例外,如果某个社队的农户家中有人去世,那么一场由一至两个社队的人组成的丧葬仪式是在所难免的,因为仅凭一户家庭的力量,在此时不可能完成逝者的葬礼。在前文未曾提到的一个案例是,2021年正直兰州爆发疫情之际,我所在村子的八社一位老人意外去世。

在当地,通常一位农户家中有人去世时会由本社队的人集体安葬,但随着农村人口减少,几年以前,经过各个社队的商谈,八社与九社,十社与十一社决定在丧葬仪式上合并,即两个社队中任何一户家庭中有人去世,需要由两个社队的人帮忙安葬。

因此,当八社那位老人意外去世后,由八社和九社的人合力下葬。在文化活动中,另有一类受到冲击很小的活动,即农村的某些治疗仪式,如我所在的村子中有一项仪式叫“安天狗”。

2020年我被疫情控在家中时,专门就“安天狗”仪式与村里的宗教人士做过访谈,由于仪式的举办都是宗教人士一人前往农户家中,因此在疫情期间只有短暂中止。

其次是农村市场体系,在疫情期间的不同时间段,农村的市场体系亦受到冲击,但这种影响在不断发生变化,可以说农村市场在疫情中处于一种动态调试状态。在2020年疫情初期,集镇市场彻底关闭,但之后的几波疫情中,集镇市场中的商铺开始呈现部分关闭的特点,随着疫情往复的常态化,集镇市场中的各类商铺均在政府政策下保持一定的流通性,尤其在本地无疫情时,集镇市场处于半开放的状态。

从洋芋市场的例子看出,在当地马铃薯交易时期,本镇出现“同乘人员”,在政府通知相关社队的人暂时不要流动外,其它社队的农民依然可以用拖拉机载着刚出土的土豆进入市场,与收购商交易,但此时的收购商为当地一家淀粉厂,大部分外地收购商无法进入集镇。

与固定的集镇市场类似,在各个山头的村社走村串户的流动商贩也在疫情中逐渐调试和适应,除了在2020年疫情爆发初期和2021年兰州爆发疫情时流动商贩短暂停止走动外,其它时间段里从事各类物品收售的商贩像往常一样都会隔三差五进村做生意。

以“兰州猪贩子”为例,2020年疫情高峰期过后,到公历4月份时猪贩子已经载着猪仔开始在各村兜售“开年猪”了,而一些本地山头上倒卖牛羊的“牛羊客”,则流动的更加频繁。

最后是农业生产,如果抛去农民进入集镇购买生产资料的交易活动,疫情期间家乡农村的生产活动几乎没有受到影响,原因有两个:

一是山区农村农户居住的分散性,而这种分散性基于山区本身的地理特征,即黄土高原丘陵山地的破碎性和离散性。当地一个行政村通常包括8~15个社队不等,每个社队相当于一个居住较紧凑的小社区,但是通常情况下,一个社队内部又因地理、耕地和分家等因素,呈现出以两三户或几户家庭为单位的小聚居,这些小聚居单位之间要么隔条沟,要么隔条山脊,要么一个在山腰一个在山顶,通常有一定距离。这样的地理特征和居住格局使得在疫情期间,农民可以毫无顾虑地前往自家的耕地中从事生产劳动。

二是农业本身的特征,尤其与农业生产的农时和农民的生产安排密不可分。每年年末秋收结束后,农民通常开始出售农产品,同时为第二年的生产做准备,在年末时农民除了将必要的农产品(通常为不能够长久储存的蔬菜和块茎类作物)销售出去之外,也在从事囤积活动,如购买化肥、地膜、种子、煤炭、猪仔等等,为第二年的生产作储备。

在我生活的村子里,秋末冬初农民去集镇市场出售土豆,出门时满载一车土豆,归来时满载一车化肥或者煤炭。春季时通常为农民出售玉米、谷子和其它可以长久储存的农产品的时节,这时农民通常会满载谷物出门,归来时顺带购买需要的生产资料,如地膜和农药等。

农业文化中“春耕、夏长、秋收、冬藏”的生产规律使冬季成为农业生产中最闲散的时间段,当疫情在人口流动最繁忙的春节来临时,农民已经早早完成了生产资料的采购与储备。

一个典型的例子是,当地农民普遍在每年秋末冬初时实行土地铺膜,称为“冬前铺膜”,来年春季时直接在地膜中下种即可,这种农时安排的目的是使土地在春耕时保有更多水分。也是这种安排减轻了新冠疫情对农民春耕下种的影响。

冬前铺膜的农民,由作者摄于2021年11月14日

新冠疫情下农村社会的日常生活呈现出“图层结构”的特征,这种特征有助于我们从新的视角去思考中国的小农经济。

在平时,农村社会日常生活的各个领域互相叠加和嵌套,形成一幅完整的农村社会图景;在疫情暴发后,农村社会的各日常生活领域开始相互分离和切割,以保证某项生活领域的冲击不会干扰到其它领域,这种“图层结构”的相对独立性和可无限分离性,一定程度上增强了其抵抗自然和社会风险的能力。

本文来自微信公众号:探索与争鸣杂志(ID:tansuoyuzhengming),作者:王涛

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK