别看不上4亿中国蓝领

source link: https://www.jiemodui.com/N/131423.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

别看不上4亿中国蓝领

作者:里普 发布时间: 2022-04-01 16:08

图片来源:视觉中国

最近一段时间,“蓝领招聘”成为一个被广泛讨论的话题。

先是快手、赶集网等平台推出了针对蓝领的“直播招聘”,然后媒体曝出的“血奴事件”又将蓝领招聘领域的王者58同城推上了风口浪尖,网友在关注每个热点的同时,也注意到了蓝领这个群体。

相比白领,“蓝领”这个词让人既熟悉又陌生。

一方面,一般人最容易想到的就是制造业工人、建筑业工人、发电厂工人等,他们粗犷、豪放,与精致、有情调的白领形成了鲜明对比。

另一方面,蓝领似乎又是一个隐形的群体,媒体上谈论最多的是大厂白领、中产阶级的职场江湖、进阶谋略等话题,再往下就是近几年兴起的“下沉人群”——三线以下及县、镇、农村等地区的人群,蓝领鲜被提及。

这引起了我极大的兴趣,“蓝领”具体是一群什么样的人?他们经历了怎样的沉浮?今天,当职场白领自嘲为“打工人”,被不断加剧的内卷和降薪、裁员压力搞得身心疲惫时,蓝领的生存状况是怎样的?

作者 | 里普

商隐社研究团队商业组

好职业”与“坏职业”

“白领”“蓝领”这样的说法最早出现于上世纪四五十年代的美国,原本就是用来粗浅划分“好职业”与“坏职业”:

按照着装,把工作时穿西装革履、白衬衫的人称为“白领”;而把怕弄脏衣服,穿蓝色服装干活的体力劳动者称为“蓝领”。

当人类即将结束大战乱与大发展并行的20世纪时,经济全球化和信息经济成为了不可阻挡的大趋势。

正当很多人为新一轮的繁荣兴奋时,担任克林顿政府内阁劳工部长的罗伯特·赖克却有个很独特的观察:

原先在传统工业社会,所有劳动者其实可以分为搞制造的常规生产人员、做服务的直接服务人员以及处理文字、数据的符号分析人员;

以前,大家收入有些差别,但基本也算是休戚与共;

但两大趋势来临后,竞争变成了全球性的,经济的神经系统是信息,血液是资本,连接的骨骼是交通和通讯,搞制造和做服务的注定很难有较高参与度,财富主力军必然是从事金融、互联网、律师、财会、设计等行业的“符号分析人员”。

这造成的结果就是,符号分析人员踏上了能巡航全球的一艘船,财富随之起飞,而另两者还停留在原来的船上,黯然神伤,日渐落后于时代大潮,造成收入差距的拉大。

再加上,符号分析人员能轻易跨国界做业务,以追逐利润为本能,就不那么关心本国利益了,带来的将会是民族国家主权的弱化。

现在来看,赖克真的预言对了。

他把包括自己在内的符号分析人员归为“白领”,而把其他两类归为“蓝领”。

图片来源:视觉中国

这种划分借助全球化和信息化传遍全球,社会人群被一条看不见的结界分隔开来,两类人群各自踏上了风格迥异又相互勾连的职业发展之路。

由此也形成了两种刻板印象:白领光鲜亮丽、体面,是好职业;蓝领收入不高、靠体力,是坏职业。

蓝领也可以是高学历、高收入

经过多年的经济发展和产业升级,中国应该算得上是世界上蓝领最多的国家。

按照“七普”数据,2020年我国15—64岁的劳动劳动年龄人口为9.68亿人。在这些劳动人口之中,大约4亿人是蓝领,包括制造业蓝领、建筑业蓝领、服务业蓝领等。

白领人数只有蓝领的一半,2亿左右。

这6亿人,密密地散落在中国600多个地级市、县级市以及近1500个县城,他们可能在形状各异的写字楼里,可能奔走在大小街区,可能出入不同的单元楼,可能在未完工的楼盘里忙碌,也可能在排满机器的厂房里按部就班......

他们都是城市打工人,是“芸芸众生”里的城市众生。

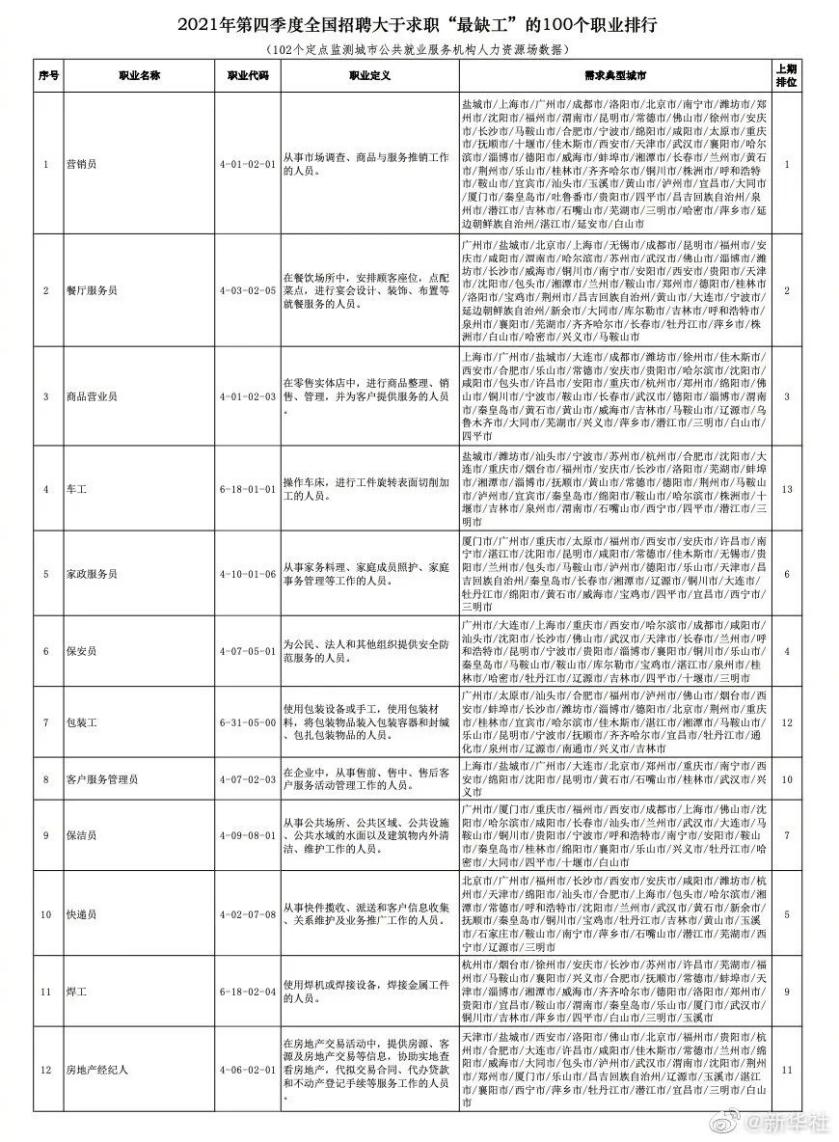

相比白领,蓝领的职位多且杂,有的我们司空见惯,人社部不久前发布的去年四季度“最缺工”的100个职业排行中,排在前面的基本都是营销员、餐厅服务员、保安、快递员等我们非常熟悉的职业。

不管是人口一两千万的北上广等大城市,还是人口只有不到70万的吐鲁番,这样的职位一律紧缺。

有的则是很多人没怎么听说过的,像设备点检员、信息通信网络运行管理员、老年人能力评估师等,可能只有零星的几个城市缺。

随着社会分工细化和需求更个性化,很多实操性非常强的蓝领职位还在源源不断被孕育,人社部就经常性地发布新职位。

此外,蓝白之间的界限也有所模糊,蓝领早就不再是“体力劳动者”“简单重复劳动”“坏职业”所能概括。

不久前,媒体报道了一名90后女硕士去国企当蓝领技术员,并且成为了技术骨干,不仅精通答题、编程,还会调整精密设备、进行设备点检等。引发了网友对高学历女性加入到“蓝领”大军之中的讨论。

还有上个月,一名94年的女仓库管理员在微博引发了热议,她就职于菜鸟国际保税仓,研究生毕业于德国11所精英大学之一的德累斯顿工业大学,会德语、英语、荷兰语、韩语四门语言,却当了一名蓝领。

库管的工作还是很累的,每天要穿着马甲、戴着安全帽在仓库对接发货、捡货,但不再只是体力劳动,需要操作一些自动化设备,技术含量比较高,懂多国语言也能让她看对商品上的标注看得明白。

她们实际上已经是国企、大厂“白领化”的蓝领,蓝领中的“贵族”——曾有研究把蓝领细分为新鲜蓝领、锐意蓝领和贵族蓝领。

新鲜蓝领就是刚从农村来到城市不久的,刚开始成为熟练工人,见识到了城市的喧嚣繁华和惹人醉的灯红酒绿,生活和消费习惯也开始变得“洋气”,立志在城市有一番作为;

新鲜蓝领有理想,如果再加上点实力,比如一个大专以上文凭,踏实肯干,就是有着光明前途的锐意蓝领;

再往上,蓝领做到了经验和技术具有不可替代性的份上,就是贵族蓝领了,收入高,用自身技术实力进入了中产阶级行列。

就算不在国企、大厂,很多蓝领的工作门槛也是相当高的。最具代表性的就是月嫂。

央视曾经报道,在许多二三线城市,优质月嫂的收费一个月能接近2万元,甚至还要提前半年甚至更长来预约。

怎样才算优质?

要有月嫂证、母婴护理证、服务过至少30个家庭才行,不仅懂得科学育儿,还懂得心理、营养、康复等学科的知识。

而白领的工作也不再那么让人仰视,前段时间猝然离世的B站审核员,也是在互联网大厂,但做的工作很重复,有知情人透露,这类工作每天要审核1500条视频,审不完加班是常有的事,工作强度相当大,算是“互联网蓝领”。

这样下来,月薪才只有5、6千,少数收入高的能到1万元左右。

其实,单从收入来说,很大一部分新生代农民工、快递员、外卖员早已能达到这个水平。

国家统计局2019年的监测数据显示,蓝领群体中占比最大的新生代农民工群体月均收入为5850元,近6成月均收入在5000元及以上。

图片来源:视觉中国

工厂开出近万元月薪却招不到人的新闻也经常见诸于媒体,以富士康、比亚迪、福耀玻璃为代表的一些制造企业经常陷入“抢人大战”。

有个段子说,“三千块你雇不到一个农民工,只能雇一个大学生”。

现在一些低中阶白领往往认为其文化与身份优于蓝领,但做得工作很单调,可替代程度非常高,又缺乏高于一些蓝领的收入水平,被称为“边缘白领”,是最容易焦虑的群体。

跟产业同时进化的制造业蓝领

财经作家吴晓波曾表示,从1978年到2019年,中国蓝领工人的年薪资收入增长了150倍。

如果说白领在中国的出现有点“横空出世”的味道——80年代随着联合利华、雅诗兰黛、宝洁、摩托罗拉等外企大举入华而产生,那中国蓝领就是一直伴随着中国的产业发展而存在。

工业化的过程就是对机器体系的运用,蓝领就是一直在“造机器”和“用机器”的。

他们的命运也跟着产业的升级、机器的进化起起落落。

中国最早的蓝领就是工人阶级,主要在国有企事业单位端“铁饭碗”。

根据社会学家李毅的中国社会分层模型,1959-1979年间,中国的社会阶层呈现出一个三个阶级的结构:干部阶级、工人阶级和农民阶级。其中农民约2亿,工人4000万,干部1000多万。

新中国成立后,中国优先发展的是重工业,因为重工业是基础,没有重工业,就没法生产原材料、农机、化肥等,没法建电厂、能源、交通设施,更没法产保卫国防的军工设备。

这时期的4000多万工人承担着为中国工业打根基的使命,也普遍具有主人翁精神。

国家对工人的待遇和干部一样,享受终身就业、免费医疗以及近乎免费的住房。在一个短缺经济里,国有工人和干部一样领取所有的票证。

那时期,无论从获得感还是待遇来说,成为一名工人都是绝对的荣耀。而农民极少有机会自行向上流动成为工人阶级。

那20年,尽管国内外风云变幻,但中国社会的产业结构变动很小,社会阶层也不会有大的变化。

真正引发中国社会分层结构急速变化的,就是改革开放后工业化的加速起飞。

改革开放首先在农村实行了家庭联产承包责任制,农村吃饭解决了,大量闲散的农村劳动力被释放出来,这些人怎么安置?

数据显示,从1979年到1993年,中国农民数量从2.8亿增加到了3.4亿,尽管绝对人数在增长,但农民占劳动人口的比例却下降了。

因为有近1.5亿农民变成了农民工。

日后跟“中国制造”“城镇化”强关联的农民工大军,就是在这时候向工业领域流动。

中国的产业结构正开始往轻型化方向发展,大部分企业都在生产纺织品、消费电子、塑料品等跟民众生活息息相关的产品。

脱离农业的农民工,一部分去到了当时离家近、蓬勃发展中的乡镇企业,比如美的、安踏、格兰仕、雅戈尔、福耀玻璃等;

而另一部分,选择了进城谋生活,特别是当时承接“三来一补”业务,劳动密集型企业快速扩张的东南沿海地区。

图片来源:视觉中国

以前农民是不被允许进城工作的,1984年开始解封,广州最早允许外省农民流入,所以民间一直流传“发财到广东”。

那时候即便进城做最脏最累的环卫,一个月也能收入100多块钱,顶得上一般农民种地一年的收入。

于是大量农民开始跨区域涌入城市,1993年突破了1亿人,当昔日的国企员工面临下岗再就业时,农民工已成为蓝领阶层最主要的力量。

那时期的蓝领虽然收入比在农村强,但做的基本都是城市中最苦、最脏、最累的活,各项福利也得不到保障,甚至工资有时还被拖欠,农民工因遭受各种不公而轻生的事件时有发生。

这跟当时社会普遍追求的“三高”(高收入、高学历、高层次)、“白骨精”(白领、骨干、精英)等形成两极,蓝领给人留下了就业不稳定、工作环境恶劣的印象。

被机器改造的蓝领

90年代,中国的彩电、冰箱、洗衣机、微波炉、微型计算机等一批新型产业群又发展了起来,再往后是房地产业、汽车产业,这些又进一步带动了钢铁、建材、化工、机械......中国成为全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家。

目前,产业结构的极大扩张让近1亿制造业蓝领和8000万建筑业蓝领深度参与其中。

产业结构“做大”的同时,技术附加值越来越高,工厂的生产线也不断升级,很多车间已经应用了智能化设备。

蓝领给人的印象也变成了收入还不错、进行规模化生产的“产业工人”。

但智能化设备需要高级蓝领来操作,普通蓝领并不懂,在长三角和珠三角,很多企业反映,升级生产线其实不难,难的是让工人也随之升级。

这暴露出了长期以来蓝领素质跟不上设备、工艺迭代的步伐,这样的矛盾,从90年代就存在,那时候一边是源源不断的农民工涌向工厂,一边是企业老板喊着“招技工难”,一直持续到现在,高级技工缺口达到了2000多万!

图片来源:视觉中国

自动化、智能化是制造业的大趋势,也会对蓝领产生一定的替代——原来一条需要二三十人的流水线,换成智能化设备后,只需一个就行了;甚至原来需要上百人的,现在只需几十人。

蓝领其实不用对此过度恐慌,因为自动化、智能化的过程并非一蹴而就,666个制造业小门类不可能短期内都采用四处游走的机器人,不同制造业岗位所需的与之匹配的智能制造技术是有很大差别的。

而且目前我国智能技术刚开始发展,技术还不成熟,下游企业搞一条智能生产线的成本较高,很多产业的产能是没问题的,怎么把产品在激烈的竞争中卖出去才是主要问题,企业出于投资回报率考虑也不会贸然上马。

实际上,这几年的大部分的工业机器人都集中应用在3C行业和汽车行业,分别占23.3%和35.3%。而且主要应用在较为简单、重复的工序上。

以手机生产为例,机器人运用比较广泛的工序是点胶和打螺钉,这两个工序操作比较简单,就算手机更新频繁,也只要改变相应的系统参数就能继续使用。组装产线还是主要依赖熟练工。

智能技术的“浸润式”而不是“翻篇式”推进,也给了新一代制造业蓝领成长的时间,他们依然在“造机器”和“用机器”,同时也被机器改造,会跟产业和机器一同升级到更高形态。

数字化后的服务业蓝领

比制造业蓝领和建筑业蓝领数量更多的,是服务业蓝领,大约1.2亿人。

服务业三大产业中包含行业最多的产业,吸纳的就业人数也最多。

早在2013年,服务业占国民经济比重超过工业,成为第一大产业。目前服务业占国民经济比重已超50%。

服务业看似好像是“就业海绵”,能安置从工业流出的人口就业,比如工人逃离工厂后可以送外卖,也可以卖煎饼,转为服务业,但它跟工业并不是此消彼长关系,而是依赖于工业,为经济“造血”的仍然是工业。

服务业一部分是金融、财会、保险、企业管理、物流、软件、信息等生产性服务,跟工业深度绑定;

另一部分是零售、餐饮、旅游、美容等消费性服务,这些取决于消费需求,消费需求又取决于居民收入,而这跟工业的景气程度休戚相关。

中国互联网产业本质上也是服务业的数字化,把商贸、租车、金融、通信、物流、招聘、房产中介、音像出版、婚介等不同程度搬到了网上,利用互联网的效率,让服务业价值倍增。

这让一批与互联网深度绑定、从事新型服务业的“新蓝领”也被创造了出来,以快递员、外卖员、网约车司机为代表。

图片来源:视觉中国

QuestMobile发布的《2020新蓝领人群洞察报告》显示,以上三类人群的数量分别为249万、494万、1161万。新蓝领的收入比传统蓝领在收入上也有了较大幅度提升。

服务业被互联网数字化改造,并不断向上攀爬之后,很多传统服务业从业人员也在不断升级,一个极端的例子就是,直播火起来后,网上有很多吐槽认为,受此影响,夜总会服务人员的质量明显下降。

服务业蓝领虽然做得是服务,但跟制造业、建筑业蓝领一样,也同样在被机器改造。

拿最具代表性的物流领域来说,物流行业在服务业中很特殊,它链接了高度数字化的消费互联网和传统生产制造的过渡地带,天然就是数字化技术推进的前哨。

物流行业里经常讲仓配,确切来讲,仓是仓储;配是配送。

商家接单后,先是仓储环节:分单、拣货、二次分拣、包装、出库。然后是配送:包裹到达分拨点进行分拨,经过物流车运输到下一个分拨点这样逐层分拨,最后到网点,由快递员送到最终用户手里。

其中参与角色非常多,整个流程透明度低,效率不行,成本居高不下。以往仓储、分拣等也主要是人力为主,自动化程度低,更不用说采用人工智能和大数据等先进技术了。

但数字化技术介入后,一些“脏苦累”的活就可以让自动化设备承接,消费者在网上下单后,机器人、无人叉车会把成批的商品取出,机械臂完成批量商品拆零,拆零商品被逐一贴上快递面单,再按照不同的包裹地址进行分拨。

流程也变得智能化,最直接的就是电子面单,其实就是用电子方式统一了快递单格式,有了行业标准,之前各家物流公司的单号都不一样。此外,智能仓储管理系统、智能配送系统、物流天眼等也都带来了效率的极大提升。

这些极大减轻了物流人员的工作压力,减少了对蓝领人力需求,但对蓝领知识、文化的要求也高了。

最近,跟蓝领相关的政策不断:

去年底,北京推动施行蓝领薪酬“新八级”岗位绩效工资制,促进技能人才获得技能与待遇“双提升”;

教育部2月23日提出,今年将落实有关职业教育改革的三大文件,改变刻板印象,完善职业本科学校升格,建示范学校......目前,职业专科院校升为本科的比例已达20%;

与之相映衬的是,2022年硕士研究生报名人数达到惊人的457万人,较上一年3整整增加了80万!

而各地的公务员考试缴费人数也达到了“竞争激烈程度较高”的新记录。

在很多人看来,无论考研、考公,还是毕业后成为一名“边缘白领”,都是绝对胜于蓝领的选择,即便蓝领挣得多。

对蓝领依然存在的偏见,与蓝领的高学历、高收入化两种看似矛盾的现象将在未来很长时间并行,直至蓝领真正在福利待遇、社会地位、工作环境等方面有明显提升。

就像厉以宁在《论蓝领中产阶级的成长》中所说,“在科技进步、知识不断更新的环境中......也许再过若干年,不会有人再以旧的眼光看人了”“那时,说这个人是‘蓝领’,说另一个人是‘白领’,意义不大了,当人们都在计算机旁工作时,你能区分谁是‘白领’,谁是‘蓝领’吗?”

而让4亿蓝领收入提高、价值感增强,甚至成为中产阶级,是使金字塔形收入分配结构向橄榄形或鸡蛋形收入分配结构转变的关键一步。

本文转自微信公众号“商隐社”(ID:shangyinshecj),作者里普。文章为作者独立观点,不代表芥末堆立场,转载请联系原作者。

来源:商隐社Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK