互联网高管该如何做调研?

source link: https://www.huxiu.com/article/516245.html?f=rss

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

互联网高管该如何做调研?

本文来自微信公众号:周喆吾(ID:maxzhou-blog),作者:周喆吾,原文标题:《互联网高管如何做调研 —— 从〈寻乌调查〉到〈马戛尔尼使团使华观感〉》,题图来自:视觉中国

互联网高管最近几年越来越不好当了:从美团、拼多多、滴滴一头扎进买菜业务到滴滴橙心优选黯然关闭,从在线教育疯狂投入到破灭,再到各大厂刮起“元宇宙”风口;一个方向从决定要做,喊口号“投入不设上限”,到裁员撤资一地鸡毛,往往也就是一个寒暑。作为一个负责战略的互联网从业者,我不禁要问:当时各家高管做决策的时候,怎么做的调研?在梭哈之前,真的推敲到位、想清楚了吗?

《孙子兵法》有云:“兵者,国之大事也,死生之地,存亡之道,不可不察也。” 互联网高管里,有不少是年轻有为、踌躇满志的名校精英们,书卷气有余,沙场气不足。当杀伐决断的权柄放到手里的时候,却不知每个决策都潜藏着多少资源和财富的调动、多少程序员的辛苦、多少劳动人民的血汗和多少家庭的命运转折。

贝索斯接受采访的时候说,亚马逊经常而频繁的做小尝试(small bets),而从来不做赌上全公司命运的梭哈(Hail Mary pass)—— “董事会为什么给我这么高的酬劳,就是为了我每年做一到两个重大而高质量的决策”。我想这句话里面,决策数少,就是为了决策质量高。

本文旨在深入探讨,做高质量决策之前,互联网高管应该如何做调研。

我们先引用一些《寻乌调查》的章节:

讲货物种类和价格:

讲借贷关系“油利”的矛盾,还记录了地主和贫农之间的对话:

对当地的每一家地主,都有详细的记录:

对于寻乌人口的组成方式,从文化、财力、阶级等各个方面都做了细致到小数点的统计:

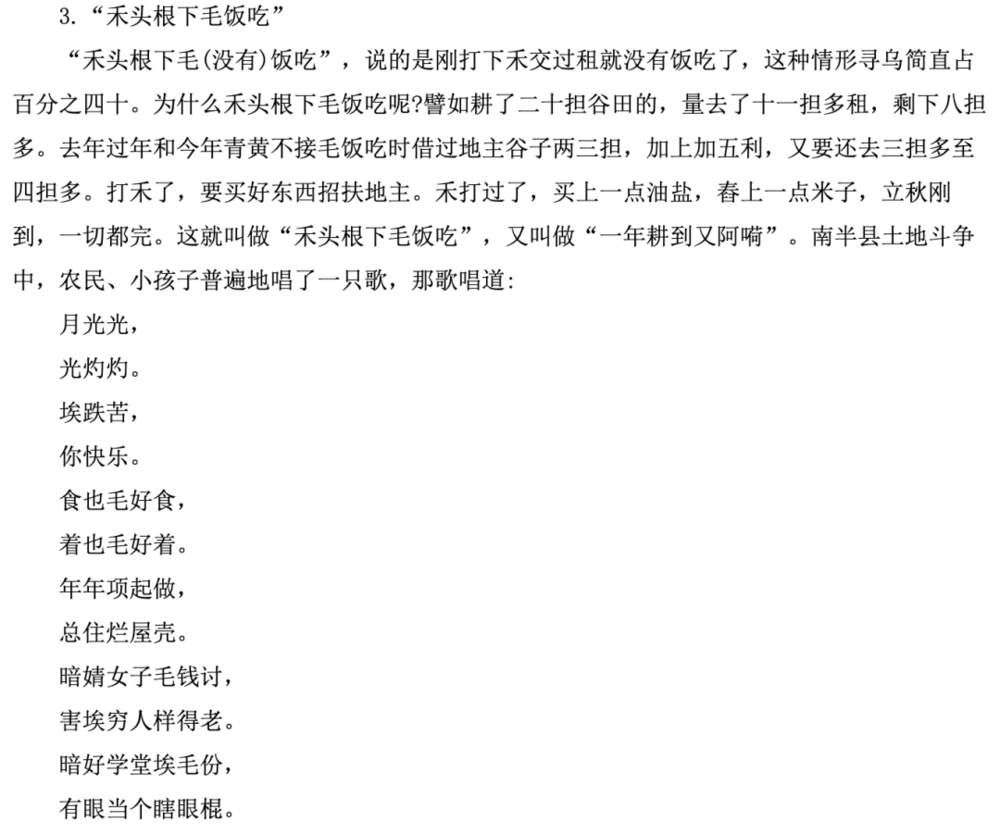

看case,记录到农民小孩的歌谣:

基于这些矛盾点,土地斗争的决策和执行就呼之欲出了。

《寻乌调查》全文共分为五章39节,超过八万字,是毛泽东主席在土地革命的关键期所作的重要调研,其内容包括地理位置、历史沿革、行政区划、自然风貌、水陆交通、土特产品、商业往来、商品种类、货物流向、税收制度、人口成份、土地关系、阶级状况、剥削方式和土地斗争。

通读毛主席的调研,我们会被几件事震撼:其层次和逻辑之清晰、其数据和例子之详实、其主要矛盾和次要矛盾之有序。调研报告虽长,却不是连篇累牍的堆砌,而是让读者真的能了解当地,甚至可以自行从调研中得出应该如何进行土地革命的大致方案。

没有调查就没有发言权。

毛泽东显然在调查农民上费了大工夫。从而管中窥豹,以点带面。为他以后准确地把握住农村和城市的关系奠定了基础。

围绕着寻乌,从政治,交通,商业,土地关系,斗争关系范围洋洋洒洒,笔法细腻真实,包含情感。写法详略得当,重点突出。里面的分析方法,包括阶级职业划分以及走向,利益所得,政策所带来的影响,群众反映,群众矛盾等进行了详细的剖析,为进一步开展农村工作积累了经验。

毛泽东能写出这种文章来,说明他当时是必然以一种很虚心、很耐烦、很仔细、能吃苦的心态来调研,不浮夸不敷衍。

我在文中还读出了毛泽东对广大农民的热爱。“为人民服务”,在70年后成为了互联网人的“用户思维”,和商界的“顾客就是上帝”。

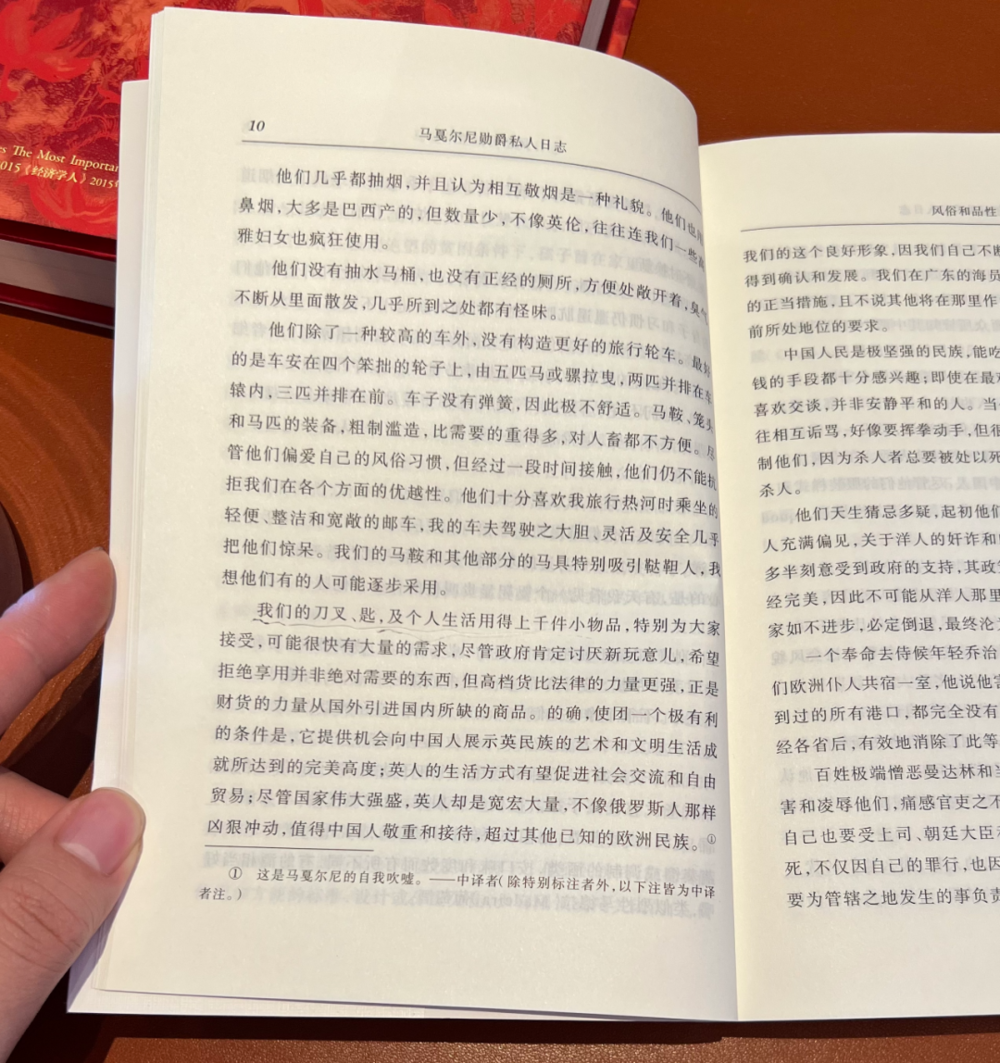

我们再引用《马戛尔尼使团使华观感》,看英国大使马戛尔尼勋爵,两百多年前是怎么做调研的。

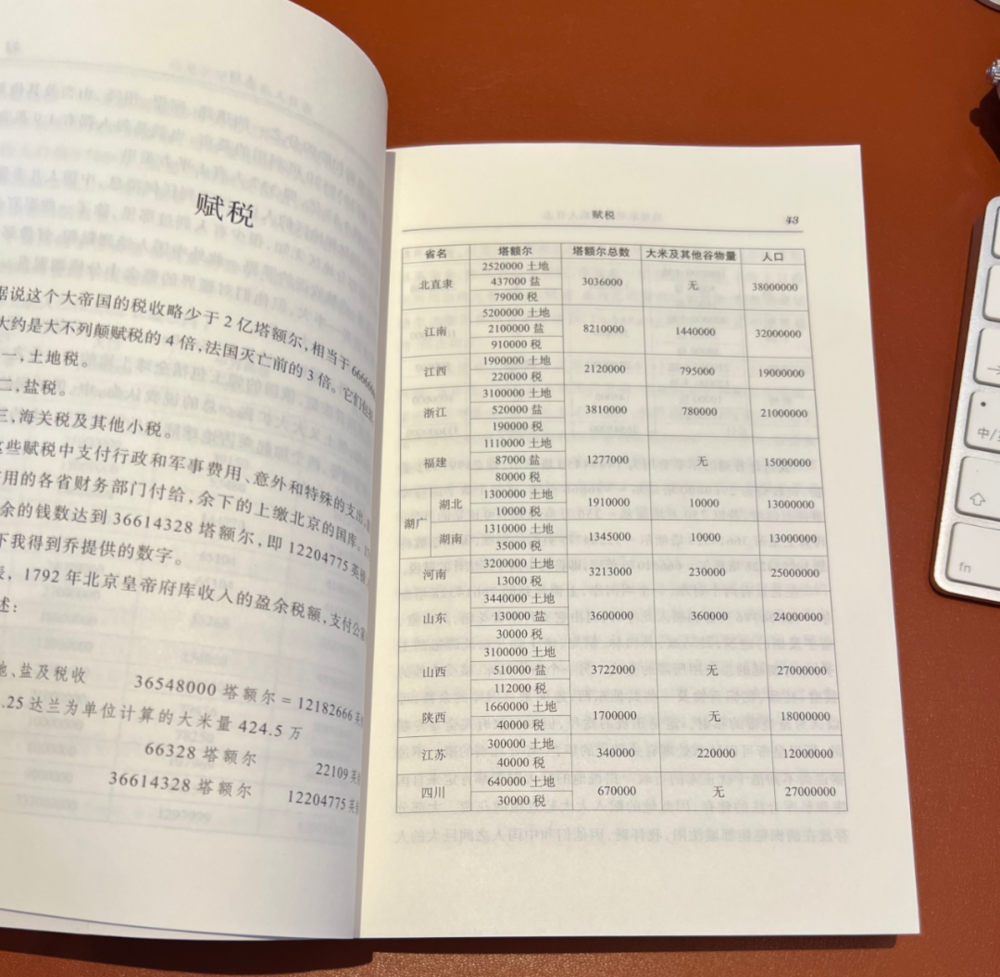

首先,调研报告分为风俗、宗教、政府、司法、财产、人口、赋税、文武官员等级和制度、商业和贸易、技艺和科学、水利、航行、中国语言等,提纲挈领。其次,访谈的对象上至清朝乾隆皇帝,下至贩夫走卒,数据详尽而又充满了微观体感。

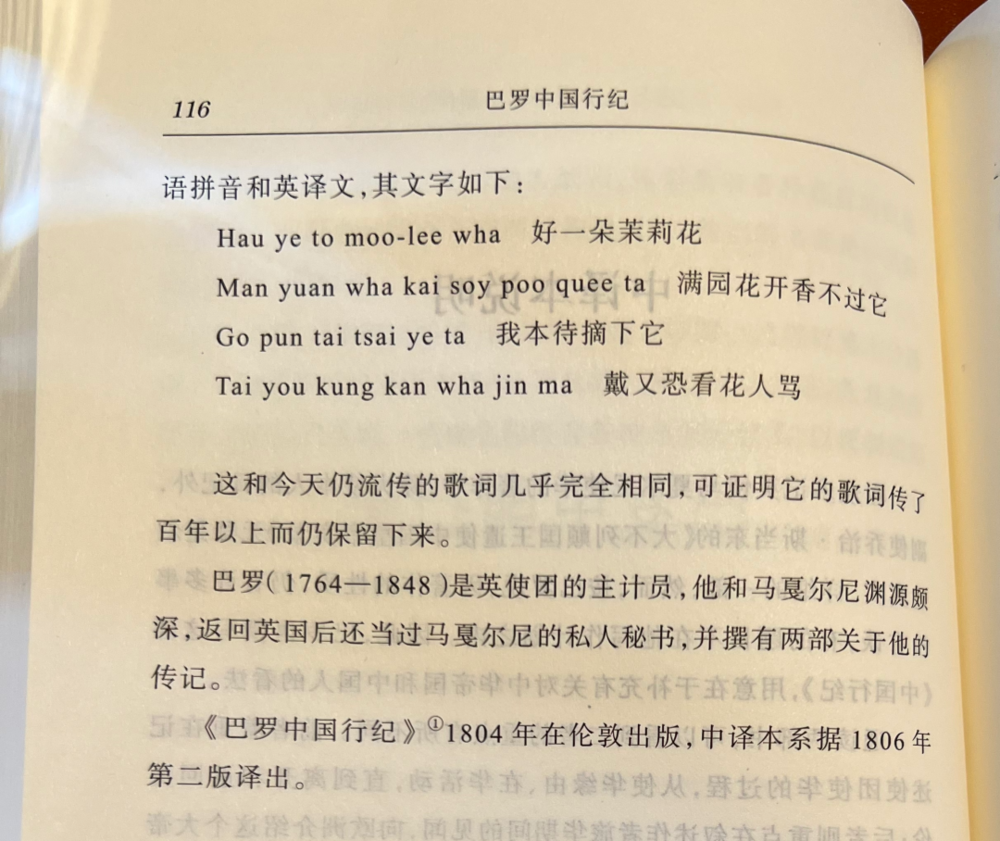

英国大使在半年时间里能收集到这些人口、财政的数据,倒并不出乎我的预料,但是能够深入到民间,甚至记录下《茉莉花》的歌词,确实让人刮目相看。

过了两百多年,茉莉花的调子,估计也是别无二致吧!

马戛尔尼和巴罗的问题是,他们的调研报告里有很多先入为主的傲慢。比如,整个报告的章节划分,就已经预设中国和其他的主权国家是类似的,他们了解的几个方面,也都是仿照英国来做对比。

这陷入了生搬硬套framework的大忌 —— 其实中国是个五千年的文明,你当然也可以用主权国家的框架来比对,但是对民族性的调研如果仅仅停留在财富值和卫生条件上,就未免太浅薄了。

反观毛泽东的调研,我看到的是一个辩证唯物主义者在找规律,通过一城一县来管中窥豹,指导决策。

英国大使对中国的“刺探”,带有殖民者的傲慢和狡猾,唯独缺少共情 —— 带英总督,当然对殖民地爱不起来。也因此,他们的反动统治总不会持久。

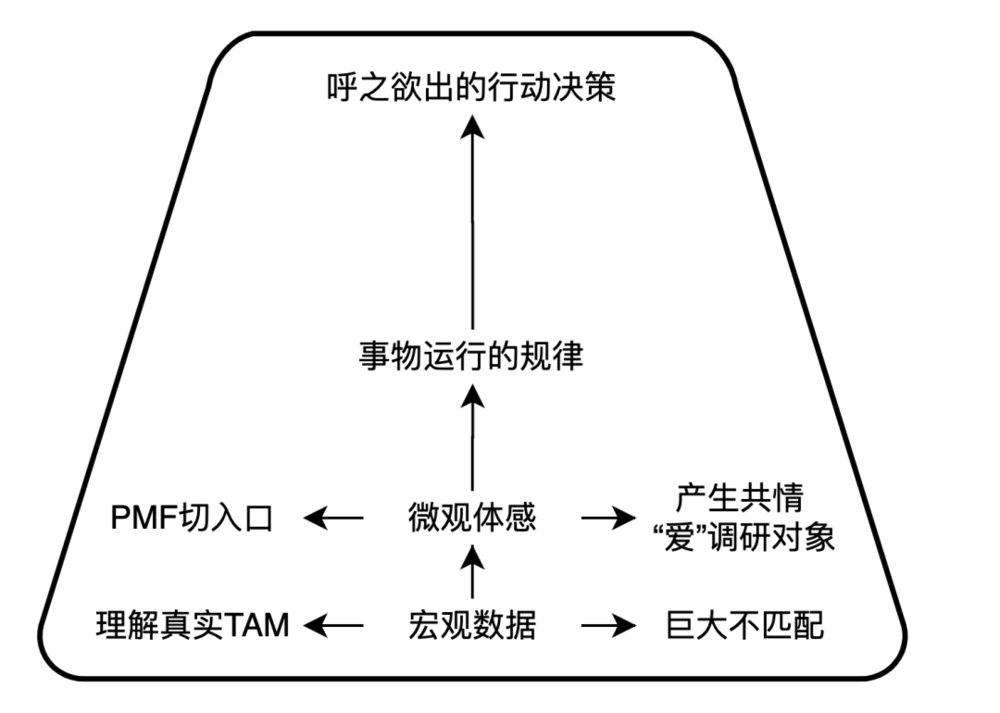

我们管理互联网业务,做调研的目的也是增加对事物运行规律的洞察。浅层的方法是什么?一句话口诀:“看数看case”。

我在职业生涯中读到过一些调研报告,经常遇到的弊病是

只有工作量,没有思考

堆砌未经加工的原始数据

数据有偏颇,或缺少案例来补充微观体感

只有宏大叙事,浮于表面

过于抽象,没有找到矛盾的对立面

没有辨别主要矛盾和次要矛盾

过于主观,不够唯物

预设立场,比如标题就叫“XX买菜立项报告”、“XX元宇宙立项调研”,自然先入为主

关注竞争和“风口”,被媒体和资本带跑偏

毛泽东在《矛盾论》中讲到,“研究问题,忌带主观性、片面性和表面性”:

1914年读完黑格尔的《逻辑学》后,列宁做了一些简短的笔记,概述了逻辑的三个 "要素"。它们分别是:

1. 从自身出发确定概念(事物本身必须在其关系和发展中加以考虑);

2. 事物本身的矛盾性(自身的另一面),每个现象中的矛盾力量和倾向;

3. 分析与综合的结合。

高质量的调研报告,应该是从事物的本身描述,进一步深入到底层的矛盾性的研究。为什么《寻乌调查》读完,会有一种行动策略“呼之欲出”的感觉,是因为作者把一个小社会中的矛盾对立面、矛盾的微观表现和矛盾的爆发都描述的极为犀利。

在报告的开头,作者并没有预设立场,也没有把调研对象作为“他者”,而是一腔热忱,字里行间充满关切。两相对比,《马戛尔尼使团使华观感》就犯了大量的主观性、表面性的毛病。

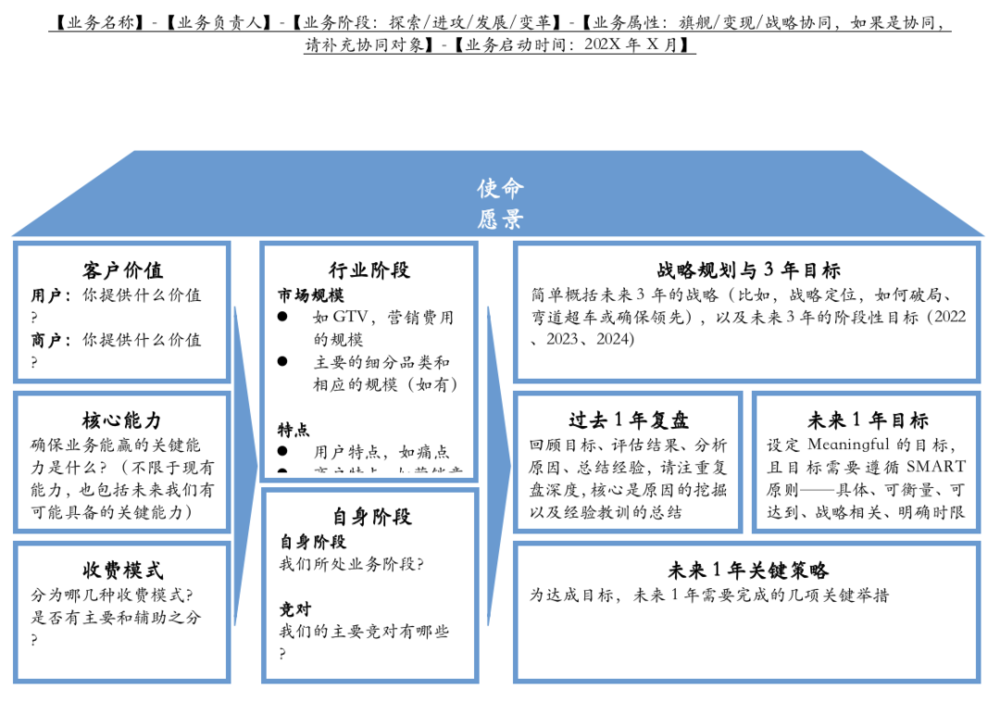

比如这篇某互联网大厂的业务报告模板,作为一个总览当然可以,但是和毛泽东的方法论相比,还是弗如远甚。

总结:随着互联网红利消失,互联网高管的工作,要越发的进入高水位;早年间决策质量低的公司,可以用勤奋、多做几次尝试来掩盖,而如今的互联网高管,必须要放下自己的傲慢,真正理解事物运行的客观规律,才能做决策了。

按刘慈欣在《三体》里那句被引用到滥的话说:“弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。”

下一次再做调研的时候,反问自己:

看数看case了吗?

找到“巨大不匹配”、矛盾的对立面了吗?

分清主要矛盾和次要矛盾了吗?

有没有因为傲慢而预设主观立场、wishful thinking?

有没有做到共情自己的调研对象,真正爱自己的用户?

如果上述灵魂拷问都做到了,这个调研报告就应该能够真正的指导决策了。

本文来自微信公众号:周喆吾(ID:maxzhou-blog),作者:周喆吾

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK