2002年的上海初代网红餐厅,都怎么样了?

source link: https://www.huxiu.com/article/511781.html?f=rss

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

2002年的上海初代网红餐厅,都怎么样了?

本文来自微信公众号:上海市民生活指南(ID:SHerLife),作者:顾筝,编辑:韩小妮,原文标题:《魔都那些“初代网红”餐厅哪去了》,题图来自:视觉中国

《新闻晨报》曾做过一期“2002饕餮奥斯卡”的专题,请当时沪上有名的美食记者盘点2002年度成功餐厅。

当时上了年度榜单的有逸谷、巴国布衣、六会馆、荣腾渔乡、蜀地辣子鱼头馆、粗菜馆、宏通海鲜坊、黔香阁……

20年过去了,这些“成功人士”去哪了?

2015年,我写过:“对很多人来说,汉口路已经不是过去的那条汉口路了。”

“新旺茶餐厅搬到了马路对面,之前的位置上新开了一家意大利餐厅;楚楚园的位置上早不知道换了几拨,现在是一家西式简餐店;苏州汤包馆的位置上也换了几个东家,现在又在重新装修。”

“而这一家水中天米线店的玻璃大门已紧闭,门上贴了一张红纸:最后营业到1月30日。”(汉口路的玛丽)

随着城市更新,汉口路靠近山东中路的老房子已封上了门窗

/摄于2022年2月23日

当时的对比参照是2005年左右,我们报社那时在汉口路山东路口办公,那个区域的变化是一点一点看着发生的。

而如果把时间轴拉长,空间范围拉大,就会发现变化更为惊人,很多区域可能连一家店都没有保留,所有的招牌都更新迭代。

2004年《新闻晚报》上有一篇文章,介绍天钥桥路上可以逛的店面,其中餐饮有:

圆缘园泡沫红茶、真锅咖啡、仙竹林茶坊、海上阿叔、萨莉亚、红子鸡、皇上王粥粉世家、蕉叶咖喱屋、双鱼儿家常饭、苏式红汤面、味千拉面、雅玛避风塘……

这些名字或许唤起了你一瞬间的记忆,但很可惜,它们中的大多数都消亡在这说长不长的十多年光阴中。

只有真锅、红子鸡、萨莉亚和味千等为数不多的几家还活着。

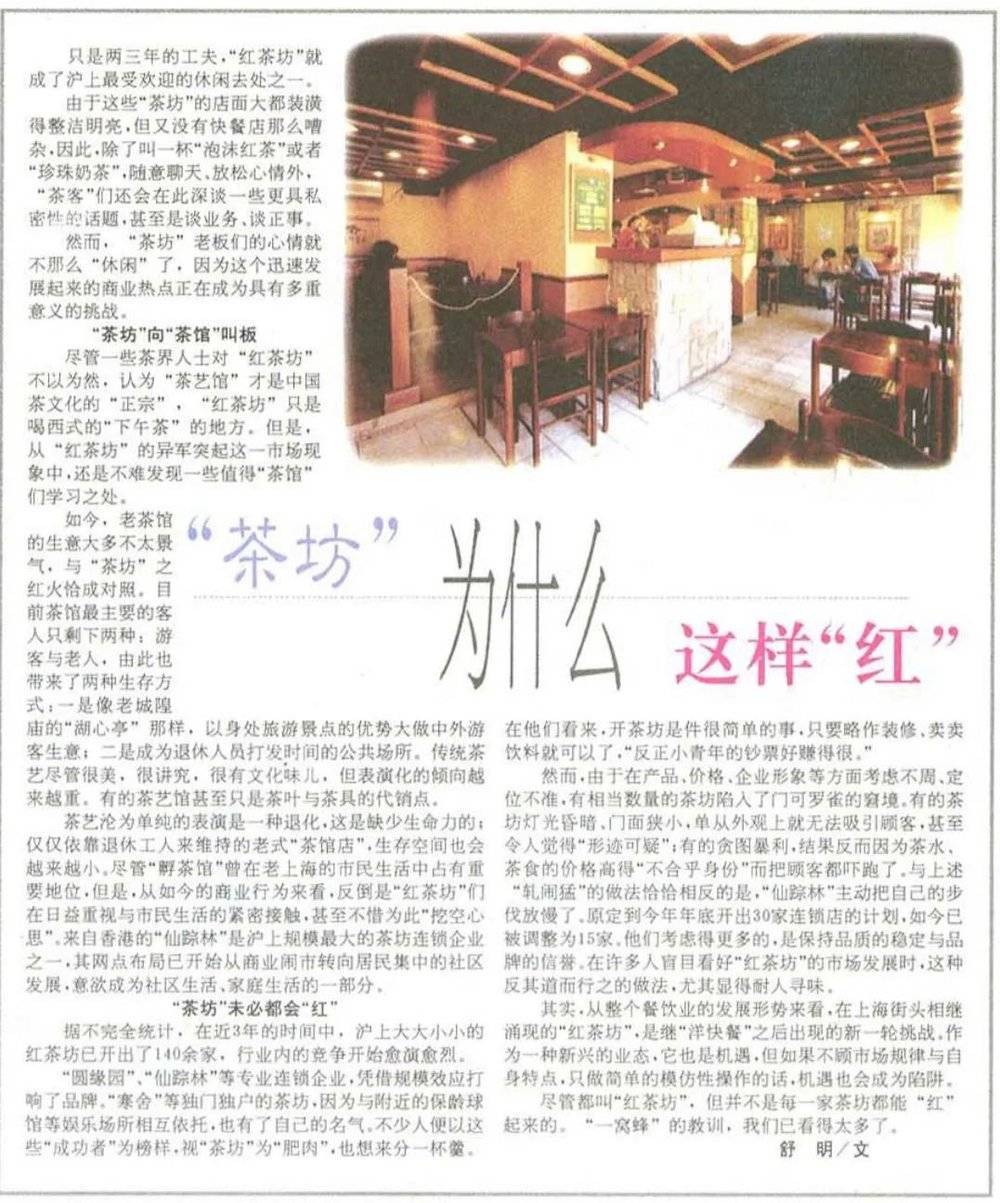

1998年7月18日《文汇报》上关于红茶坊走红的报道

餐饮业,实在是一个喜新厌旧程度很高的行业,在这里,“没有什么会永垂不朽”。

董春杰对此深有感触。从2000年起,他以“番茄蛋汤”的笔名在《上海壹周》上发表体验式的美食专栏文章。

前前后后写了十多年,还在2013年出版了《番茄蛋汤带你100元吃遍上海》一书。

现在,他想了想:“我写的那些店,十不存一吧。”

餐厅有点哀怨,为什么时代的一粒沙,压在个体头上却是一座山?

曾经,上海的饭店还是“长长久久”的,多是员工捧着铁饭碗的国营饭店。

但在上世纪80年代末90年代初,这种饭店的规模和服务已经不适合当时蓄势“变样”的上海了。

香港人黄楚清1989年来上海就看不懂:“为什么一到晚上7点,服务员就急不可待地催着要顾客离开?”

随着港商和台商的涌入,上海开始出现以广东菜为主的大型饭店,标榜的是“天天空运、粤厨掌勺”,适合商务宴请,也适合赚得第一桶金的上海人。

黄楚清在那几年间,接连投资了三家天天渔港。

1991年6月首家天天渔港试营业,刊登在上海报纸上的广告

1990年代,类似的饭店开了一家又一家,沈记靓汤、上海裕记、老米蛇岛、东南渔港、金粤渔村、振兴海鲜……

到了1997年底,更是开了一家足有1万多平方米的红子鸡美食总汇,还引发上海理论界讨论“红子鸡现象”。

1998年1月开业时,红子鸡是当时上海最大的中餐酒楼

这种被称为“大型餐饮总汇”的饭店在当时的环境中很容易脱颖而出。

毕竟,他们所要竞争的对象,是那些还沿袭着传统模式、少有创新的传统饭店。

动辄3000平方米以上的门面;生猛海鲜、河鲜放在鱼缸里,让人一目了然,现点现做;服务人员全套制服,专业热情……

而且在“卷”还没出现的年代,它们已经卷上了,每家都拼命打造自己的亮点。这和上海一些传统饭店 “一招鲜、吃遍天”的经营理念形成了鲜明对比。

沈记靓汤招牌靓汤分“男女”——“沉鱼落雁”和“气宇轩昂”;

红子鸡靠溜冰传菜;有的店啤酒可乐免费供应;

有的7点档会安排抽奖。

红子鸡的特色之一是服务员穿溜冰鞋传菜

这些店还舍得砸钱在电视上做广告。

直到2016年,还有人在大众点评上留言:“当年电视上‘汤汤汤,沈记靓汤’的洗脑广告还历历在目呢”,即使当时最后一家沈记靓汤已经关门了。

广告塑造了品牌形象,也引领了消费期待,让当时的上海人觉得能去这些“大渔村”吃饭,绝对是扎台型的事情。

1990年代中后期的消费风潮就是“吃饭要上大渔村,购物要去大卖场,洗澡风行大浴池,白相要挑大乐园”。

一切都要大,这是经济腾飞初期人们的消费心理。

在这些大饭店风行的时期,1995年,家乐福在曲阳开出上海第一家店;1996年麦德龙在普陀开出第一家店;1997年,易初莲花在浦东开出第一家店。

自开张之日起的很长一段时间,都是像三年前Costco开张时的盛景一般。

当一个大型餐饮总汇或大卖场诞生时,周围一些小型的餐馆饭店就难以在竞争中生存下去,于是出现了“起来一个大的,倒下一批小的”的现象。

1997年12月金粤渔村刊登在上海报纸上的广告

但苍天饶过谁,好时候来得快,也去得快。

很快有了火锅、川菜、杭帮菜、海派家常菜的竞争夹击,消费者喜新厌旧的时候,不会打一声招呼。

而且大有大的难处,规模一大,资金流的控制就比较困难,对管理的要求也高。

当然,最大的困难来自上海与日俱增的房租。“上海的房租涨得厉害,但菜价涨幅不可能这么大。”“番茄蛋汤”分析说。

曾经在两年内发展出5家超大型连锁店,成为沪上最大的连锁式海鲜酒家的金粤渔村在21世纪初关张。

1997年金粤渔村

2013年,老板在移居海外十年后,再次回到上海,准备重开营业面积达三千平方米的金粤渔村,当时在报纸上狠狠做了一波宣传。

但是现在,大众点评上已查无此店。

沈记靓汤当年的人声鼎沸是出了名的,同在一张桌子上的亲朋好友几乎也要扯着嗓子才能彼此交谈。

但大家的点评停留在2016年,而且最后的那一年,大家的点评大多是“团购合算”。

当然,也有一些大店,熬过了一年又一年,熬成了老店。

番茄蛋汤写专栏的时候很少写那些“大型餐饮航母”。

“不会写超过800平方米的店,常规选择是500平方米以内的,有特色的店。”

他带动了美食记者以菜名做笔名的风潮,那一时期,同行很多,《申报》有苹果派,《新闻晨报》有莼菜汤、芒果布丁,《上海星期三》有上海土人……

择店的标准取决于文章的受众。那时上海讲“白领文化”,关于生活方式的介绍都以年轻白领的口味为主。

2004年上海报纸上关于川菜的美食文章

一直以来,上海人是不太能吃辣的。

1920年代就开张的洁而精川菜馆在开店过程中逐渐形成的风格是海派川菜和淮扬点心相结合,招牌菜是香酥鸭、青豆泥、生爆鳝背等,都不怎么辣。

但白领口味蛮重的。

20年前,奇迹般流行的两个菜都和辣有关——鸭脖、香辣蟹。

前两天在地铁站,当看到绝味鸭脖的广告语是“一年卖出4亿根鸭脖”时,非常震惊,它的生命力够强。

而香辣蟹由于死蟹黑幕,蹿红之后没几个月,迅速凉凉了。

那一时期,一大波川菜店来势汹汹。

先是沸腾鱼乡带来了水煮鱼这一新玩意,滚烫的热油中配着很嫩的鱼片;再有名字只有一字之差的荣腾鱼乡。

当时的食记很喜欢写荣腾鱼乡,它在金陵东路上,离解放日报大厦和文新报业大厦都不远。

开得离媒体近的饭店有一种容易被采访的天然优势,同理可见当时开在汉口路附近的巴比馒头店。

莼菜汤在2002年写荣腾鱼乡:

“这一年,真是看着它一天天兴旺起来。开始总还能在二楼找到一个靠窗临街流动着新鲜空气的座位,后来只能染着油烟在大堂跟热闹的食客挤成一堆淅沥哗啦大擤辣鼻涕,而现在无论订不订位子都必须在门口扎堆等候,少则三五分,多则三四十分,不知哪天会没了耐心。”

荣腾鱼乡除了水煮鱼外,还有一道特色菜小龙虾,香辣干煸,热火朝天。这也算是上海餐桌上的一次变化。

2004年上海报纸上的“小龙虾美食图”

“2002饕餮奥斯卡”的专题中提到:“小龙虾一改阴沟产物臭名,堂堂正正走上申城餐桌”。

但当时荣腾鱼乡的小龙虾是真的“小”龙虾,去头之后的身子只有一两厘米长。

这和它后来火遍上海,火到今日的兄弟们相比,实在是太“小巫”了。

番茄蛋汤亲眼见证着荣腾鱼乡的发展:“高峰期间开到8-10家分店” 。

这一类的饭店那一时期陆陆续续开了不少,厚味馆、多利川菜、渝信川菜、达伶港、川国演义……但现在,一家都没存下。

或许是由于没有什么技术壁垒,所以在餐饮业效仿主义盛行。某一种菜流行,哗啦啦会开出一大批同类型的餐厅,形成帮派。

盛行时,声势浩大,但一旦被喜新厌旧了,可能团灭。

餐厅的倒下是裹挟在时代大潮中,由很多因素综合影响的结果。

客观上有房租提升、改造拆迁、人员成本提升、顾客喜新厌旧等,主观上有管理不善、经营理念不正确等问题。

所以在时间长轴上,一次次地看到“眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了”。

当有关“金钱豹”的几份资料放在面前时,这种对比尤为明显。

2003年11月,金钱豹国际美食百汇在中信泰富广场4-5楼开业。

自助餐厅设置六个区域,分别是美式、意式、日式、泰式、台式和港式的美食,几乎是把所有的美食都摊在消费者面前。

在这些美食中,有一些对当时普通市民来说可望不可及的食材:

生鱼片、雪蟹脚、天妇罗、牛排、大明虾、鲍鱼、鱼翅(是的,那时还没有反对食用鱼翅的意识,它还是人们心目中的高端食材)……倒也不是吃不起,但会舍不得。

自助餐眼花缭乱的食材曾让食客大感新鲜

最大的卖点是哈根达斯冰淇淋,它在当时是冰淇淋中的天花板,几十元一个冰淇淋球让人望而却步。

而所有的这些,在金钱豹,都可以畅吃。

金钱豹的老总曾看到有一个食客吃了21个哈根达斯冰淇淋球,还有一个吃了18个生蚝。

到金钱豹,意味着释放出积压已久的饮食欲望,大快朵颐。

而这种日子也不是经常有的,因为它的价格昂贵,白天人均198元,晚上人均238元。

而2003年,吃荣腾鱼乡的人均消费是三四十元。

不是那么容易“高攀得起”,但就是这份昂贵让顾客盈门。

时隔仅1年,金钱豹在徐家汇开了上海的第二家分店。

2006年,又开出了一家足足有20000多平米的分店。

一楼是自助餐厅,二楼到七楼都是宴会厅,在金钱豹办婚宴,还是很有面子的。

延安西路上金钱豹大酒店的婚宴布置

然而,接下去的资料就是关于金钱豹出现在社会新闻版面上了。

2017年,金钱豹遭到消费者、供应商、员工三方共同讨债。消费者讨债是因为金钱豹发放预付卡,里面的钱还没用完,店却关了。

从金光闪闪的高峰跌落深渊,是十多年的时间。

这其中的原因固然有最早爱金钱豹的那帮消费者“吃不动”了,或者是不爱了。

但还有金钱豹自己在2010年上市失败后几经易手的内耗原因。

2017年7月《新闻晨报》上有关金钱豹停业的报道

十多年,已经算是撑得很久,足以成为上海人心目中有印象的餐饮品牌了。

在上海餐饮界的当代史中,多的是开开关关的饭店,有的甚至都没有给人留下回忆,就像它从来没有在上海存在过一样。

不过在这个喜新厌旧的领域还是有例外,有一些餐饮店存在了很久很久,它们是萨莉亚、振鼎鸡、肯德基、麦当劳……

本文来自微信公众号:上海市民生活指南(ID:SHerLife),作者:顾筝,编辑:韩小妮

Recommend

-

64

64

有问题,上知乎。知乎是中文互联网知名知识分享平台,以「知识连接一切」为愿景,致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络,让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解,发现更大的世界。

-

36

36

茅台 飞天 2002年出厂 酱香型白酒 53度 500ml*12瓶装 122600元,来自什么值得买甄选出的京东优惠产品,汇聚数十万什么值得买网友对该网购产品的点评。

-

8

8

上海网红餐厅到底如何?_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili活动作品男友第一视角的约会 | 上海网红餐厅到底如何?57.1万播放 · 3075弹幕2021-05-20 10:03:06 全站排行榜最高第80名...

-

4

4

“2002年的第一场雪”,下了20年 毒眸 毒眸官方账号...

-

6

6

阅读时间大约10分钟(3683字) ...

-

1

1

刘畊宏霸屏时,那些抖音初代网红都去哪了?豹变·2022-05-04 10:36铁打的抖音,流水的网红。

-

5

5

初代网红零食怎么就不香了 胡描 发表于 2022年05月12日 15:26 摘要:...

-

7

7

上海初代网红收缩战线 咖啡店社群定位最重要 本轮疫情中,以线下业态为主的餐饮业遭遇重创,相比连锁品牌,独立小店孤木难支,高额租金...

-

4

4

绿茶上市一波三折,初代网红餐厅遇阻港交所 2022-10-20 19:01:37...

-

8

8

从2002年的Nature论文到2022年的亿元营收 2022-12...

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK