我表弟于1月29日,因心脏主动脉破裂抢救无效而去,想请教一下各位过程中院方有否疏忽...

source link: https://www.zhihu.com/question/514113263

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

2月3日更新,当事医院的某位医生和当事人家属确认了大概的的经过

简单总结一下事情经过

38岁男性,病史是肥胖和高血压。凌晨一点主诉上腹疼痛和呕吐 (是否有告知胸痛病史有争议),在家吃了救心丹(未提到是否有冠心病病史,?家属药品),因为Undifferentiate未分化腹痛被收入(二级相等,没有心脏大血管外科的医院)的普外,9点的时候还是稳定的,还发了朋友圈,普外医生查体后觉得有腹膜刺激征(Peritonism)做了CTA,病人在CT室停搏(大几率室颤),多个循环的肾上腺素和电击无效,大约12点左右宣告死亡

以下是原答案

请题主节哀顺变。

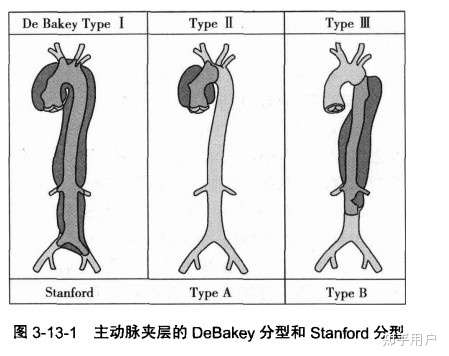

38岁主动脉(夹层/瘤破裂),非常少见了。按照描述基本可以确定是A型夹层上行,心包填塞致死。这种病人我一般会告知家属20%的病人没到医院就死了,到了医院每一个小时死亡率增加1%,需要最快速度安排手术,一般上得了台的死亡率约15%,如果运气不好进展很快或者主动脉破裂,可能几分钟人就没了

查了下数据,根据International Registry of Aortic Dissection (IRAD)国际主动脉夹层登记数据的2000年JAMA的研究,仅有7%的主动脉夹层病人是四十岁以下的,而台湾的流行病学研究,普通男性35-39岁的得病率为十万分之7。

死亡率非常高的A型主动脉夹层就更少了,虽然的确有肥胖,高血压等风险因素,但是依然属于比较少见的

关于有一些国内同仁认为三十几岁夹层很常见的我不敢苟同。查到了些新数据,我们用数据说话,2021年柳叶刀安贞的流行病学数据,全国最高水平心外中心之一做的全国23省的回溯性研究,30-39岁男性的几率为十万分之1.87,全国平均十万之2.87,实在不算多, 澳洲这个数字在3-4之间。

中国23省回溯主动脉夹层回溯数据年龄分布我们要讲科学的统计学证据,而不是个人感受的经验偏差。

很难相信这样的病人入院没有做心电图或者胸片,如果运气好刚开始填塞应该可以在心电图上看出来,胸片如果运气好可以看出来纵膈扩张,但是那个时候估计已经太晚了,极有可能当时是正常的(或者稍有不正常的心电图),完全正常的胸片。

夹层造成的胸片上的晚期纵膈扩张当时留院观察(或者估计被心内收了)也是因为当班急诊医生发现了一些问题,例如心电图的轻微变化,或者体征的一些改变,或者就是gut feeling感觉哪里不对。这种病人一般心内会收,大几率第二天做冠脉造影或者心超

CTA这个应不应该做十分值得商讨,事后诸葛亮说应该做CTA当然很简单,但我们不可能每个38岁有一些风险因素的病人都做CTA,毕竟造影剂量和辐射都相当高,前测概率(pretest probability)毕竟很低。除非病史经典(胸口严重锐痛游走至背部的“撕裂样”疼痛),查体经典(桡动脉股动脉脉搏差,左右臂明显血压差别),心电图填塞征非常明显,体征很不稳定,或者病人看上去像明显的马凡综合征(注:该综合征几乎一定会有主动脉问题,不过为常染色体显性遗传,不太可能这个时候才发现),我想一个仔细考虑过的医生都会非常有选择性的做CTA,甚至在英国、澳洲的公立医院(大概率香港的公立医院)你的CTA如果指征不是很明确会直接被当班把关的影像科主任一票否决

这和是不是去了胸痛中心没有关系,胸痛中心更加不能不讲科学,更加不能所有人胸痛进门就是CTA——做什么影像都要讲循证医学证据,权衡对诊断的价值和对病人的伤害。

总体来说,如果港方医生在没有做心电图,没有做胸片,要求病人出院的情况下病人死了,这个是绝对有责任的。

如果按照当地医院指南来做了所有的基本测试和影像(大概率事件),而且还留院观察了,甚至是心内收了病人,只是没有立即做CTA,个人觉得没有任何原则性的错误,只是这个夹层来的十分凶凶险,又在一家没有心外或者大血管外科的医院,只能说很不幸

个人虽然不懂香港法律对于医疗事故的审理的细节, 但是以英国法系的惯例针对这个情况来说,题主赢面极小

2月3日更新

病人到底有没有说胸痛?

家属认为病人有说,这个一定程度上会彻底改变诊断的方式。我个人感觉这个是出了交流上的问题(例如病人不会说英语或者广东话),或者在被问到哪里痛的时候指了下上腹(这里痛),病人认为是胸痛,医务人员认为是腹痛,而对于诊断过程,至少经过了1. 急救人员 2. 急诊医生 3. 普外科医生三层的病史采集和病程记录,不太可能故意忽略这么重要的信息

这种类型的病人我也主诊过一个,也死了,很遗憾。

五十多岁的腹痛便血病人,而且有房颤,基本没跑了缺血性肠炎,CTA做进去我在CT控制室看CTA Arterial phase从主动脉弓一张张扫出来直接就手脚冰凉。

示意图主动脉弓两个腔,半径接近9公分,肠系膜上动脉,左肾动脉直接就被剥了(假腔填塞后直接压迫堵死了主动脉的一些分支)

还好在三级医院,直接给心外的Fellow打电话,一个口音很重的日本人,奔来CT室看了一分钟片子,夹层上至冠状动脉,颈总动脉,下至两侧股动脉,直接说姑息吧,没救了,沙扬娜拉。

最后这个病人CT做完活了大概一个多小时,可见多么的凶险,回天乏术。

最后,我们临床医生在这个不幸离世的病人身上能够学到什么?

- 病史采集,特别是对于语言相对有一些隔阂的病人,一定要使用官方翻译,确定主诉的细节,这个会在根本上改变我们诊断的方向

- 临床医生特别是年轻一代循证医学培养起来的后起之秀,尽量要使用循证医学证据来佐证自己要求病人做的检查,尽量使用成熟的风险评估工具,而不是一刀切一风吹做着做那,特别是可以对病人造成伤害的测试,这不但能够帮助你培养更好的临床思维,更加能够在遇到诉讼的时候理直气壮的佐证(自己做或者没有做某个检查的原因)

- 年轻病人的上腹部疼痛,鉴别诊断一定要考虑到心梗,肺栓塞,夹层等低概率但是高死亡率的诊断,一定要细心采集病史,查体,采集心电图,有选择性的做心肌酶,按照Well's和Perc rule查二聚体CTPA,有选择性的做CTA。不过对于夹层至今没有国际上通行的风险评估工具,美国之前有过个Aortic Dissection Detection Risk Score (ADD-RS),个人觉得是挺垃圾的一个评估工具,而且美国急医师学院也没有支持这个工具的使用。一个通行的夹层评估工具是一个有价值的研究方向

最后的最后几个国内的同仁私信告知我国内很多胸痛中心几乎是普筛CTA,我个人觉得这太匪夷所思了,想最后离题讨论下。

CTA是CT中辐射量,造影剂剂量最高的检查之一,有着相比其他影像方式来说较高的并发症率,特别是肾毒性。循证医学中一个很重要的概念就是Number Needed to Treat (NNT),想必有点科研背景的同仁们都不陌生,这个叫需治疗人数,是指避免1例不良结局的发生或得到1例有益结果需要治疗的病例数。

我没有查到CTA NNT的数据,但是在30多岁这个低风险年龄,我们保守假设主诉胸痛1%的为主动脉夹层造成,为了避免一例病人漏诊夹层,我们需要CTA其他99% 的病人,我随便找一篇CTA肾毒性的文章,18%的CTA病人出现了肌酐>25%上升的肾损伤。

也就是说在一家年病人一万人的胸痛中心,为了确诊100人的夹层(其中大部分为不需要手术,短时间内没有生命危险的斯坦福B型夹层),我们需要一年伤害1782个病人,其中本就有心血管,肾功能障碍的一小部分甚至可能因此需要终身透析

这种机械的诊断方式绝对是有悖循证医学精髓,不负责任的,甚至是疯狂的。这种诊断方式完全不需要医生来介入,直接电脑开检查单就行了,极大的侮辱了作为一个医生的价值。

虽然理解很多时候都是医患关系造成的不可使一人漏网的防御性医学惯例,但是冠冕堂皇的作为惯例而伤害很多其他病人,专业感情上来说依然很难接受

Recommend

-

76

76

安全验证 - 知乎系统监测到您的网络环境存在异常,为保证您的正常访问,请点击下方验证按钮进行验证。在您验证完成前,该提示将多次出现

-

40

40

【陈毅元帅之子陈小鲁28日辞世】3月1日上午,记者从陈毅元帅之子陈小鲁多名故友处获悉,陈小鲁因急性大面积心肌梗死,在海南三亚301医院抢救无效,于2018年2月28日辞世。

-

38

38

【湖北京山一轿车高速冲撞人群致2死3伤,交警推开路人不幸牺牲】4月30日晚,湖北京山县一辆轿车在城区路面疯狂往返转圈,随后径直冲向人行道。交警曾试图拦截,但由于车速过快未能成功。车辆撞向人群的瞬间,现场交警刘贵斌将身边的一名路人迅速推开,...

-

74

74

【海航董事长王健意外离世】海航集团有限公司联合创始人、董事长王健在法国公务考察时意外跌落导致重伤,经抢救无效,于当地时间2018年7月3日不幸离世,享年57岁。

-

34

34

【电动车闯红灯被撞 车毁人亡还要负全责】北京海淀区西小口路与后屯路的交叉路口,一辆电动自行车闯红灯,与一辆正常行驶的小轿车相撞,骑车人抢救无效死亡。由于该名骑车人未按照信号灯通行,还要承担这次事故中的全部责任。

-

46

46

2018年12月6日,55岁女子谢某步行闯红灯横穿马路,与二轮电动车主邓某相撞后逃逸,邓某经抢救无效死亡。2019年4月24日,宁波鄞州法院对该案作出一审判决:判处谢某有期徒刑3年,赔偿117万元。

-

33

33

我国主动脉及外周血管介入医疗器械正处于高速成长阶段,但市场仍被国外企业占据。

-

2

2

格隆汇港股聚焦(05.25)︱金山软件一季度收益同比增33%至15.6亿元;先健科技Xuper™主动脉术中覆膜支架系统获欧洲CE认证批准 1小时前 11,164 办公软件及服务收益增长强劲,金山软件(03888.HK)...

-

8

8

警犬二哈得病,抢救无效身亡,去了汪星……_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili警犬二哈得病,抢救无效身亡,去了汪星……69.3万播放 · 6448弹幕2021-05-24 00:20:58 全站排行榜最高第54名

-

3

3

旷视首席科学家、研究院院长孙剑博士因突发疾病抢救无效去世 原创 蓝鲸TMT 齐智颖 · 2022-06-14 03:53:50 阅 4.3w 旷视发布讣告称,旷视首席科学家、旷视研究院院长孙剑博士因突发疾病抢救无效,于20...

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK