当我说起音质的时候,我想说什么

source link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/426848474

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

当我说起音质的时候,我想说什么

说起 Hi-Fi,我们脑子里难免会出现这样一个画面:神情严峻的狂热发烧友正襟危坐在音响前,时不时从嘴里蹦出几个莫名其妙的、类似「高音甜」「中音准」「低音劲」这样的形容词;和他们聊起音乐时,动辄就是那几张「发烧天碟」中的「试音金曲」。

虽然乍看之下有些可笑,但「音乐发烧」也算是唱片工业扩张大潮下对音乐欣赏本真的一种坚持,只是和任何亚文化一样,有时候当坚持演变成了「古怪」的仪式,外人看了觉得奇诡也情有可原。

但音乐爱好者对高保真的追求并不是凭空而来的,它与音乐产品的制作方式演变密不可分。曾经有一段被称为「响度战争」的小历史:为了更容易引起听众的注意,很多音乐制作人都不顾创作者的原本意图,争相把音乐做得足够大声,以达到瞬间把歌迷耳朵牢牢抓住的效果。

在以前,比如古典乐,就是一种更细腻、更复杂的纯音乐表达方式,除了各种乐器的配合,还会使用响度变化来表达不同的情感;但流行乐就比较少看到这种创作方式,所以那时很多流行音乐制作人干脆就把各种乐器的音量调到几乎一样。这种做法其实现在也还有,如果你有兴趣,可以将一些口水歌或者短视频平台的背景音乐下载下来,拖到能显示声音频谱的软件里。你会发现它们的波形图并非错落有致的「山峦」造型,而是都像砖墙般充斥着整个界面。

同时,随着时代的变化听众的喜好也发生了巨大的变化,别说音乐细节,能完整听完一首歌的人都越来越少了。没有买卖就没有热爱,音乐制作人自然也就不再用心,批量生产爆款才是王道。

那一定要去听懂那些古典的、大编制的作品才能欣赏好音乐了吗?所幸不管在什么时代,不管是实体唱片还是数字音乐,有追求的音乐人一定都会在自己的作品中留下各种想法和痕迹。本期视频就是在这种基础下向你介绍的——如果不使用所谓的发烧词汇来聊「音质」,我们究竟聊的是什么?

音质的「细节」是什么

宇多田光的专辑《初恋》里有一首歌叫《夕凪》,翻译过来就是《静谧的傍晚》或者是《风平浪静的傍晚》。这是一首很温柔、很深情的歌。

但如果你看到这里,就打开手机随手把它找来外放,或者在地铁上拿出非降噪耳机一听,可能就觉得 OK、抒情、慢歌、好听——但好像也就仅限于此了,也许你再也不会听第二次。

而如果你再仔细一点、环境再安静一点,就会发现在开头的常规乐器之外,还有一些若隐若现的杂音,像风声、篝火,又有点像海浪,好像还有人在说话。

这是因为你听到的是盗版吗?

抱着这样的好奇心,我在一条 NHK 的纪录片《行家本色:宇多田光》里找到了答案,《夕凪》其实是宇多田光为了纪念母亲而写的歌——她的妈妈藤圭子在 2013 年选择离开了这个世界。宇多田光的父母一辈子相爱相杀,离婚又复婚多达七次,藤圭子的精神状态也因此一直很不稳定,最终导致了悲剧的发生,对宇多田光也造成了很大的打击。本文在此不过多八卦,大家可以自行搜索了解。

此后宇多田光陆续写了不少歌曲去纪念她,比如《嵐の女神》《花束を君に(将花束献给你)》《真夏の通り雨(盛夏的阵雨)》等等。而《夕凪》是其中最有禅意和哲思的一首,借着夕阳下时而静谧时而泛起波纹的海面,来表达这些年来自己内心的思绪。这首歌也特别难写,结尾有一段歌词据说写了三年都写不出来。

直到一个晚上她在看一本叫做《微暗的火》的小说,一边听着《夕凪》的 demo,一边念着书里的诗句,念着念着自己也泪流满面,同时也让自己彻底想通了该如何去面对这段心路历程。最后她决定把这段声音做成采样,悄咪咪地放到《夕凪》里,等待像我这样的歌迷去触碰她的内心。

而那段三年都写不出来的歌词,她也决定不再纠结,而是将原本只是用来占位的意义不明的发音「seiya seiya seiya」用作正式的歌词。

「要面对真实的自己」,这就是宇多田光得出的结论。

我们经常吐槽说低水平的片子,一个画面只讲一件事,一边吃饭一边看也不会错过任何情节。而《夕凪》作品则这种更能体现创作者的追求。短短一个画面不仅仅主角在讲话,配角、场景、道具也在同步演绎,错过了一眼,你可能就错过了整个剧情。

所以,当我说起音质里的细节时,并不只是想说「高音甜、中音准、低音劲」,而是音乐人创作时所留下的一颗心。它和你的设备昂贵与否没有很直接的关系,只在于你听得有多认真。

音质的「层次感」是什么

当然,并不是说简单就是原罪,复杂才是高级。

音乐人的才华和情感是有很多种表达方式的。比如日本传奇民谣歌手森田童子的《ぼくたちの失败(我们的失败)》的开头就特简单,就三个声音,钢琴,人声,吉他,一个接一个地出现,不紧不慢。再然后,口哨、大提琴、小提琴逐渐加入,乐器才越来越多了,但编曲一直很克制,很简洁。这首歌我听了无数次,每一次听都很感动。网友形容它「就象暗夜窗外屋檐上滚落的水滴,如涟漪般散开」,我觉得非常贴切。

我介绍这首歌的重点在于,如果换成一对耳机或者左右声道分离的音箱再来听这首歌,你会发现它有一个巧妙之处,就是开头的乐器是被分开成左右声道的——钢琴只在左声道,吉他只在右声道。为什么这么做我没有找到答案,也许它并没有《夕凪》那样的故事,或者甚至只是当年一次录音事故。不过反而这个设定配合这样的曲风,反而让我更喜欢,经常在深夜戴着戴耳机来反复聆听,百听不厌。

还有我同样喜欢了很多年的丹麦乐队 Mew 的《Comforting Sounds》。前奏也是特意将两把吉他分开到两个声道。不过这一次歌迷很容易感受得到——这个设计和歌曲本身孤独、隔绝的主题,甚至是和专辑名字是相呼应的。这首歌所在专辑的名字叫《Frengers》,是一个结合了 Friends 和 Strangers 的自造词,意思是「Not Quite Friends, Not Quite Strangers」——不是陌生人,但也不算朋友。这是一张 18 年前的专辑,因此这也是 18 年前的概念,却仿佛预言了当下这个网络社交时代。所以当你了解完这个背景之后又再听一遍,又或者看一看歌词,相信又会有不一样的感受。

这样的一种编曲、层次感,充分利用了双声道的特点,让歌曲的「剧情」得到了更好的表达。这样的设计估计再贵的单体音箱也听不出来,而歌迷如果因此而错过了的话……也许会是一个小小的遗憾吧。

音质的「音色」又是什么

其实说到底,细节和层次,背后都离不开对于乐器的使用,比如我们经常听到的吉他、小提琴高频,人声中频,鼓点低频之类的。我们这次暂时没机会大讲特讲,所以我想单独拿出来讲的,是一个长期位于「鄙视链」底层的……Bass。

Bass 的字面意思,就是「低音」「低频」,它可以很震撼,也可以让人完全意识不到它的存在。

震撼,一般就是当我们说「Bass 音效」的时候,我们更多是在说一种让人「心潮澎湃」的效果。炸、燥,很多综艺都喜欢用这些词。但我喜欢的,是将「低」这一特性运用到了极致的音乐。比如英国电子乐队 Massive Attack 的《Angel》。

如果你此时也点开了这首歌,我先来问你们一个问题,在「嘀嘀嗒嗒」的节奏响起之前,你是从第几秒开始听到声音的?

正确答案是第一秒。这首歌从一开始就有一道非常非常低的低频潜藏在最深处。是贯穿着整首曲子的灵魂所在,如果你听到的是这样的完全体,那么我相信乐趣应该会多那么一丢丢。但如果你又是随手外放的话,则可能要等到第六七秒甚至更晚才有声音,那就有点遗憾了。

另一种「没有存在感」的 Bass 就是贝斯吉他(Bass Guitar)的 bass,也就是大家一直说搞不懂在干嘛的贝斯。

这种 Bass 往往并不炸裂,恰恰相反,如果你还是将它们调到最「炸」,效果是适得其反的。比如彩虹乐队的《Driver's High》,当年《GTO 麻辣教师》主题曲,很多人都很喜欢它热血高亢的曲风和吉他 solo。但其实这背后连绵不绝的 bassline 才是我心中的精华,甚于吉他 solo。大家听的时候可以留意一下,如果听不出来,可以看看视频里别人翻弹的片段。

关于自己的一些听歌经历

我是一个从实体时代过来的人,以前的影音产品,黑胶、磁带、录像带、CD DVD,都是物理存在的介质,把它们放进一个机器里,就出来声音影像,合情合理,对吧?

但无线互联网普及之后,手机、电脑、iPad 可以瞬间出现各种画面,各种声音,永远不会磨损,随手就可以分享。远在大洋彼岸的各种潮流、文化,一瞬间就能印到我们的脑子里。

但也正因为这样,一份作品发布出来,也被分化成了不同的规格、格式,任君选择。有人看电影一定要去电影院,有人拿着手机随时就可以消遣,还能 1.5 倍快进;有人听歌前必定躺平关灯,有人只是想在通勤路上的抵抗外界的噪音。

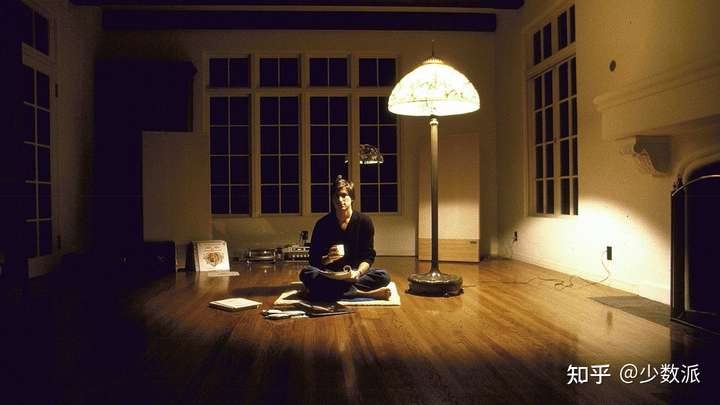

而我自己,对于非常喜欢的音乐还是会有一点点仪式感的,比如我会买 CD。情怀是有点,主要是还是我总觉这一整套 CD,包括音乐包括歌词本包括装帧设计,才是音乐创作者本人最认可得,最完整、最正确、也最称得上是「盖棺定论」的版本。

相应的,在设备的选择上,我也是以还原音乐本质为主。比如客厅因为要和装修风格搭配一下,音质和颜值都比较对味的就是 KEF Q350 了。

书桌我选是一对真力 8010,真力的效果,真的听过就回不去。

最经常听的 CD 我一般就翻录到卡里,用播放器播放,目前我的选择是 M11 Plus LTD,因为它也可以听 Apple 的无损嘛,就可以偷点懒。晚上睡觉前我也会尽量挤出独享的 moment,拿出我最爱的 Fostex T60rp 或者偶尔是舒尔的 SRH1540,所有的音乐细节都……更细节,这两款都是接近监听风格的耳机,听像《我们的失败》这种歌效果特别棒。

其实设备……重要,但又并不是最重要的。正如我们开头提到的宇多田光,她最知名的歌曲当属《First Love》。这首1999年发行的作品,在过去的 22 年里持续感动着无数人,不仅仅因为它旋律好听,更因为它代表着一种超越了语言和时间的、最纯真最难以忘怀的情感。我们歌迷从《First Love》听到《One Last Kiss》,见证着宇多田光从一个爱笑的的小胖妹,到后来经历各种人间苦乐,更多的是被她作品所倾注的用心所感动,进而产生共鸣。

所以最重要的,是如果你真的很喜欢某位音乐人、某首歌,可以更用心地去欣赏内容本身。希望这期视频能让你对听歌这件小事多一点点自己的想法。欢迎评论交流,大家喜欢的话我们下次继续聊~

@地面电台GROUNDRADIO 成员博翔对本文亦有贡献

题图取材自宇多田光《Utada Hikaru Laughter in the Dark Tour 2018》演唱会封面

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK