这些小说里,藏着理解德国的密码

source link: https://www.huxiu.com/article/483400.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

这些小说里,藏着理解德国的密码

德国人,严谨、不苟言笑、时刻较真;德语文学,艰涩、难懂、大段思辨,读起来并不容易……

这是许多人对德国人及德语文学的第一印象。但事实上,德国错综的思想脉络,复杂的历史,都造成了德语文学“难读”的表象,在这表象之下,是德语文学对时代境况的真实反映。

欢迎来到久违的“世界文学地图”,今天南京大学德语系的钦文老师继续通过德语文学长篇,带我们进入德国的历史与当下。

本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),作者:钦文,编辑:程迟,原文标题:《不知道读什么的时候,试试德国小说》,题图来自:《黄金时代》

我们通常阅读文学作品,尤其是外国文学作品,并非只是出于审美动机。很多时候,我们希望通过这些作品了解异域的文化,以及它的历史和人民。在众多的文学形式中,长篇小说或许是最适合满足这一要求的体裁。

本世纪初,我曾在一家德国的语言学院担任过汉语教师,学员来自各行各业,大多数是零起点的初学者,其中相当多的人还从未去过中国。当然啦,如果不是对中国的文化和语言有兴趣,或者因公要被派驻中国,他们也不会自讨苦吃来学中文。

因此,在教学之余,他们常跟我讨论与中国有关的事情。我发现,他们对于中国的认识除了来自新闻报道,还有一个重要的来源在于相关的文学作品,有赛珍珠的《大地》、余华的《活着》和戴思杰的《巴尔扎克与中国小裁缝》等。在国人看来,这简直是一个杂乱无章的组合,然而正是这样一个实实在在的拼盘构成了很多德国人认识中国的谱系。当然,不同的年代,拼盘里的品种会发生变化,甚至会被完全替换。

总体而言,无论作家的主观意愿如何,长篇小说仍被众多读者视为进入一个特定文化时空的重要入口。例如近些年来在德国颇有影响的小说。

1. 来自史诗

德语长篇叙事文学的传统可以追述到中世纪的宫廷史诗和英雄史诗,其中相当一部分与战争有关,战争冥冥之中成了德语文学的一个重要主题。

神圣罗马帝国号称千年帝国,事实上在相当长时间内只是个松散的共同体,教会和大小诸侯主导着地方事务。德意志地处欧洲中部,为东西南北交通必经之路,因此对其在地缘政治上的争夺从未间断。因此在历史上,无论是被动卷入还是主动发动,这里的民众始终无法摆脱战争的阴影和摧残。

在近代德语文中第一部可以在世界文学中占有一席之地的长篇小说《痴儿西木传》就是一部以三十年战争为背景的小说。

《痴儿西木传》

[德] 格里美尔斯豪森 著,李淑 、潘再平 译

人民文学出版社,2004-1

该书的作者格里美尔斯豪森自幼失去双亲,十岁从军直至战争结束,战争构成了他前半生最重要的人生经历,据此写出的这部作品具有很强的自传色彩。作品中的主人公西木(意为质朴无知)也是孤儿,虽然经隐士教化,但无丝毫社会经验。隐士去世后,西木不得不走出森林,从瑞典将军的侍童做起,经历了战争中的种种暴行和荒谬,由天真的少年变成了一个惯于烧杀劫掠的士兵。作者还安排主人公体验了巴黎上流社会,成为贵妇们的男宠。

此后西木还沦为无恶不作的强盗,虽曾一度幡然悔悟,但仍经不起诱惑,再度从军,在战争中被俘,贩卖到中国、朝鲜、日本、印度等国家。之后又经过君士坦丁堡,游历意大利回到德国。战争结束了,厌倦红尘的西木步幼年导师的后尘,成为了一名隐士。

有人将这部作品归为流浪汉小说,主人公经历的种种奇遇(磨难也是奇遇的一种)符合这种体裁的特征。但与一般的流浪汉小说的不同之处在于,“流浪汉”西木的性格并非一成不变,而是有所发展,从善到恶,其间有所悔悟,最终改邪归正,人格也得到升华。

虽然可以从基督教的原罪——皈依线路来理解这一发展,但我们也可以从社会决定论来解释在西木身上发生的种种变化。当然我们也可以将这部作品视作“成长小说”,展现主人公在遭遇中磨砺自己,通过反思最终完善自我的过程。就主题而言,将之称为“战争/反战小说”,恐怕也会有很多人会赞同。总之,通过这部作品,作者呈现了一幅包罗万象的社会画卷。

要了解三十年战争那时的德意志社会,《痴儿西木传》依旧是一扇绝佳的窗口。当然,作品中充满了离奇的场面,但有经验的读者自然不会将其与史实等同起来,就好比不会将《三国演义》与汉末的那段历史直接对应一样。

作为战争小说,《西线无战事》无疑是世界范围内最有影响力的一部德语作品,这部作品也很早就被介绍到中国。最近,国内又引进了一本“老书”——路德维希 • 雷恩的《战争》。

《西线无战事》

[德] 埃里希·玛丽亚·雷马克 著,李清华 译

译林出版社,2021-4

这两部作品都是描写一战的反思作品,前者生动,富于故事性;后者朴素,有纪实风格。

在两本书中,主人公都经历了内心的转变,最终确立了反战的立场。有趣的是,围绕另一位德国作家,近来似乎也逐渐形成了一个小群落,他就是恩斯特·荣格尔。他早年最著名的一部作品《钢铁风暴》,可能也是其最具争议的一部作品,据悉此书的中译本即将在国内出版。

同样是以一战为背景,这部日记体的作品叙述了一位低级军官的战争体验。首先吸引人的是战争文学中鲜见的绚丽辞藻,但最惹争议的是小说中充斥的英雄主义世界观。作者把战争视作锻造灵魂的道德教育场所,战争中的苦难和牺牲是磨砺高尚情操的磨刀石,甚至死亡也被他视为人从不完美的现实通向完美现实的途径。

有评论家认为,荣格尔这部作品中显露出的强烈的精英主义观念与尼采的思想有着内在渊源。哲学家家似乎对他也感兴趣,例如海德格尔对荣格尔欣赏有加。作为第一次大规模的现代化战争,一战表现出强烈的“技术化”特征,荣格尔在作品中对此有大量的思考。

对于现代战争的“非人化”,现代性进程中人的地位的衰落,这不仅仅是哲学家感兴趣的话题。与大多数战争文学作家和读者对和平生活的向往和珍惜不同,荣格尔表现出对舒适的资产阶级文化和生活方式的质疑。

在他看来,相对于歌剧院、画廊、啤酒馆这样的颓废场所,混合着鲜血的战壕才是人通向道德生活的训练所。按照今天的话来说,这里有着某种消费主义批判的意味。正因此,不少人认为,《钢铁风暴》的思想性超过了许多战争小说。荣格尔本人所具有的民族主义和国家主义倾向,他本人的经历和言论,也是他成为争议焦点的原因,至今公众和学者对他的看法依旧充满分歧。

除了直接描写的作品外,还有一些从侧面描写战争的德语作品也跻身世界经典之列。《铁皮鼓》无疑是其中最广为人知的一部,其在世界范围内广泛传播,当然与据此改编的电影获得奥斯卡最佳外语片奖有相当大的关系,而格拉斯获得诺贝尔文学奖自然也对他的作品在全球的影响力又添了一把火。格拉斯本人参加过二战,在他后来那部充满争议,甚至被认为人设尽毁的自传作品《剥洋葱》里可以了解他的这段履历。

《铁皮鼓》

[德] 君特·格拉斯 著,胡其鼎 译

人民文学出版社,2021-9

这部作品分为三个部分,其中第二部分的时间跨度(从1939年到1946年)与二战的起止时间大致吻合,涉及了战争、纳粹的安乐死计划、集中营里的犹太人屠杀、德国国内的抵抗运动以及东部地区德国居民被驱逐的行动。

前两部故事的发生地在但泽,这个地点既是格拉斯的故乡,也是错综复杂的欧洲政治史的一部分。波兰曾经数次遭到强邻俄、奥、普的瓜分,但泽几经更换主人,之后居然又成为希特勒入侵波兰的借口。当然那个有一天突然决定不再长大而自残的小说主人公奥斯卡是最吸引读者的人物。他的恶作剧让人想起德国民间故事书里的欧伦施皮格尔,恰是这种“孩童”兼“小丑”的身份,可以让他为所欲为,经历并观察到大大小小重要和不重要的历史/虚构事件,强烈的政治倾向性隐藏在荒诞不经的故事中。

格拉斯的叙事语言具有巴洛克式的风格,繁复曲折的句式具有特殊的质感,与整个作品的夸张怪诞风格相得益彰。当然这种文体上的特征往往会丧失在翻译之中,因为汉语的表述习惯和读者的接受能力对于翻译而言都是制约。

许多读者对译文的要求是“流畅”甚至是“优美”,但凡遇到一些需要费点儿才能体会的语句,一律斥之为糟糕的翻译。诚然,译者应当考虑读者的阅读感受,但我觉得,既然是读文学(不只外国文学),何妨尝试去体会不同的表述习惯,以及蕴含其中的不同的思维方式呢?我以为,好的(文学)译文应当尽可能保留原文的一些风格特征。

我在翻译课上常打一个比方:如果原文是牛仔骨的话,译文至少也应当是去了骨头(如能保留一些则更好)的、有咬劲儿的牛肉粒,而不是剁碎了的、便于咀嚼的牛肉丸子。

鲁迅先生的译作被讥为“硬译”已广为人知,殊不知其弟知堂先生也有类似的翻译主张,他认为“正当的翻译分数似应这样的打法,即是信五分,达三分,雅二分”,译文则“应当竭力保存原作的‘风气习惯语言条理’;最好是逐字译,不得已也应逐句译,宁可‘中不像中,西不像西’,不必改头换面”。在这一点上,我是赞同苦雨斋主人之主张的。像格拉斯这样的语言大师,在翻译其作品的时候,一定要尽力做到形式和内容的统一。

2. 必须直面的历史

大约10年之后,伦茨的《德语课》的问世堪与《铁皮鼓》当年的盛况相比,一时洛阳纸贵。

作品的主人公因偷窃画作而被送到工读学校教养,课上被罚写作文《尽职的快乐》让他想起不愉快的往事而迟迟无法落笔,故被关了禁闭。没想到来在这里却下笔不能自休,写下自己的回忆。

西吉的父亲是一名尽职的警察,在纳粹统治时期,他受命监视一位有反纳粹倾向的画家,剥夺他任何创作的可能。其实这位画家救过警察的命,但父亲忠于职守,在他看来“责任就是责任”!西吉同情画家,将其画作藏匿起来以免落入其父之手。

《德语课》

〔德〕西格弗里德·伦茨 著, 许昌菊 译

南海出版公司 2013-3

战争结束了,画家恢复创作,可警察却仍然执着于他的“使命”,阻挠画家作画。藏匿画作的磨坊莫名失火,作品付之一炬,西吉怀疑是他的父亲所为。心理的创伤促使他做出怪异的行为,在画家的画展上,西吉将作品偷出来,“保护”起来。正是因为盗窃行为,他才被送进这所学校的。

在特殊的政治体制下,“尽职”被异化了,西吉的父亲很容易让人联想到阿伦特所说的“平庸之恶”。该书出版正值1960年代欧美“六八运动”勃起之时,此书的中涉及的儿子对父亲的反抗、对纳粹集权的反思正好戳中了反叛一代年轻人的痛点,成为一本时代之书。

在战后相当长的时间里,德国被一分为二。两个部分的德国走着各自的道路,《分裂的天空》是一部具有象征意味的作品。作者克里斯塔·沃尔夫是民主德国时期最重要的作家之一,而且其成就在西德也是广受认可的,在德国统一后十多年,暮年的她创作的新作依旧可以斩获“德国图书奖”。

《分裂的天空》

[德] 克丽斯塔·沃尔夫 著,赵丹 译

东方出版社,2012-5

《分裂的天空》为她赢得了世界声誉,这与这部作品的主题有相当大的关系。简单地说,这是一部关于分裂和爱情的小说。

女主人公丽塔的人生观积极向上,相信社会主义可以缔造建设一个崭新的德国;而男主人公曼弗雷德则愤世嫉俗,对政治毫无兴趣,甚至怀疑生活。与丽塔认识后,他似乎找到了人生的意义,逐渐对工作有了激情。然而,在新的体制内,想有所作为的他却遭遇挫折,失去了希望,于是搬到了西柏林。两个人仍然保持了一段时间的恋爱关系。

然而,在世界观和人生观上的差异,让这对恋人还是分开了。回到东边的丽塔投入工作之中,不久却突然在岗位上失去意识,不得不接受治疗。通过书中的描写,读者才意识到,丽塔并非是那个表面是坚强乐观的人,恰是某种潜藏在意识深处的绝望导致了这次的病症。最终,女主人公回归工作,在真正意义上开启了新的生活,建设美好社会主义国家的信念是她生活的动力。

当然仅仅从观念上的差异去探求分手的原因还是不够的,两个人来自不同的家庭,各自的人生经历也不一样,所以形成了不同的人生观。一方面,丽塔不喜欢西边人注重物质生活和追求个人享乐的价值观;另一方面,她也清醒地看到,身边的很多工友也会消极怠工,心存杂念,并非全心全意地投入社会主义新德国建设。丽塔的精神危机也体现了作家本人的内心矛盾。在这个意义上,分裂的天空不仅是在柏林墙上的,也存在于人的内心中,存在于制度之中。

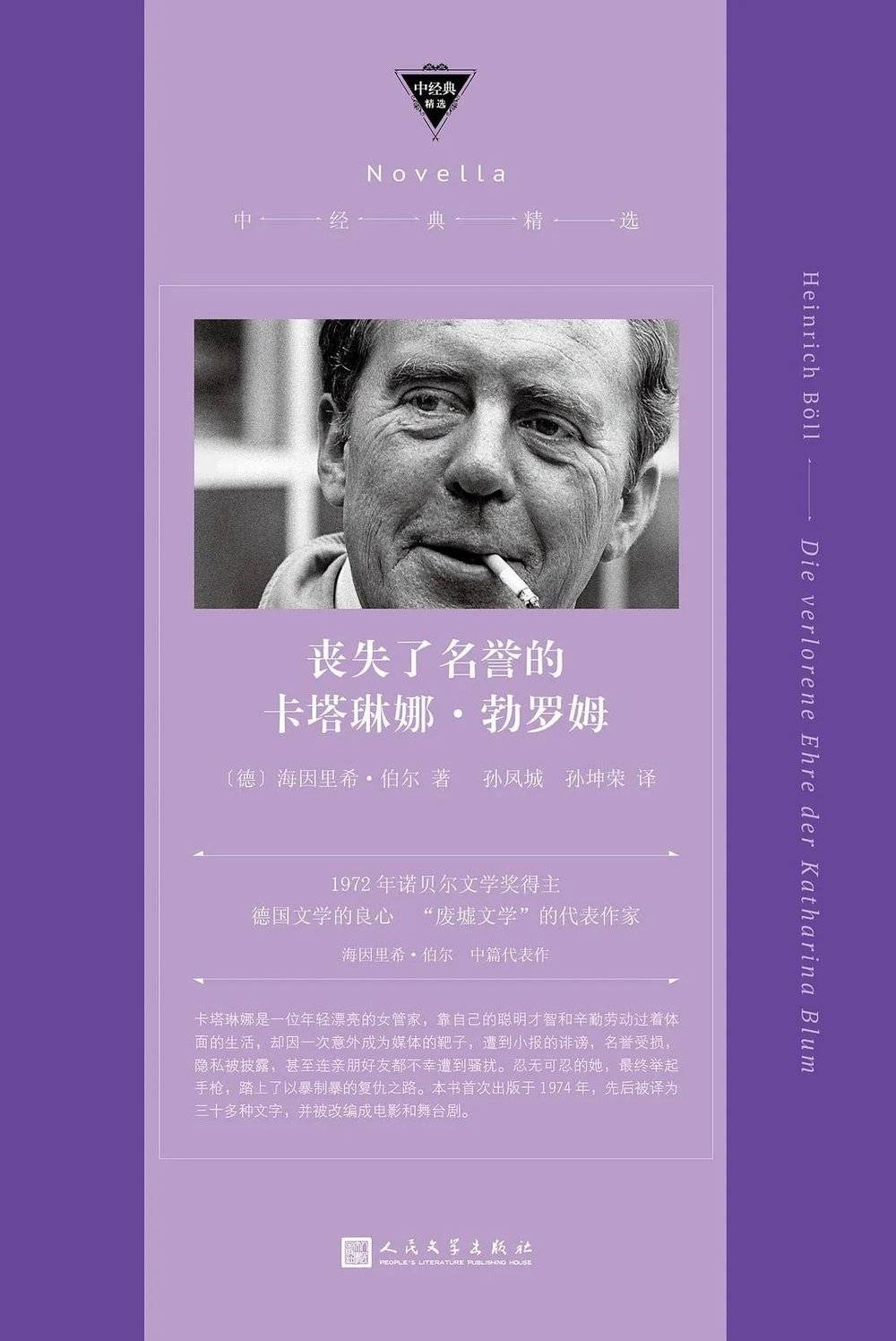

战后的西德社会虽然很快实现了经济上的腾飞,但也同样矛盾重重。伯尔创作的一系列作品,很好地展现了这些社会问题。

《丧失了名誉的卡塔琳娜·勃罗姆》里的女主人公卡塔琳娜,她原本平静的生活因为与一个恐怖分子的邂逅而被彻底打破,之后受到了警方的无休无止地调查和羞辱;唯恐天下不乱的小报记者也以报道为名,对她和身边的人进行无耻地骚扰,曝光了她的私生活,还极尽造谣诽谤之能事。卡塔琳娜最终忍无可忍,杀死了记者。然而记者之死却被媒体渲染成为新闻自由而牺牲,作为谋杀犯的女主人公不但没有复仇雪耻,反而名誉彻底丧失。

《丧失了名誉的卡塔琳娜·勃罗姆》

[德] 海因里希·伯尔 著,孙凤城 译

人民文学出版社,2018-8

当然,这部作品与作家本人与《图片报》的纠葛有很大的关系,某种意义上而言,是他凭借小说来复仇。在这两部作品中,伯尔对表面繁冗的西德社会的各个层面进行了无情地揭露。

3. 与自我的虔诚对话

《少年维特的烦恼》在德国是家喻户晓的作品,在中国也流传已久,译本众多。

据说曾有学生家长提出质疑,认为这样一部讲述主人公爱上别人未婚妻并最终自杀的小说会对青少年造成不好的影响,建议从书目中剔除出去。其实这些家长的“抗议”犯了很多人读文学时作品常常会犯的毛病:只看到故事情节的表层,而忽视了内在更加重要的命题。不仅仅是担心孩子成长的家长,据我所知,身边不少大学生也持类似的观点。

《少年维特的烦恼》

[德] 歌德 著,侯浚吉 译

上海译文出版社,2010-8

反而是新文化运动时期的很多年轻学子,似乎更容易理解维特的行为。因为在那个年代里,受到封建礼教束缚的年轻人更容易与这部作品中的主人公产生共情。维特是狂飙突进时代的青年,他不满封建秩序,对理性主义有深刻的怀疑,稳固而令人窒息的规则让他感到不自由,渴望自然,反对一切不自然的东西。女主人公绿蒂的婚姻就是这样一个僵化秩序的体现。

他对绿蒂的爱发乎自然,无需掩饰,“我爱你,与你无关”,这种近乎固执的行为本身就是对秩序的刻意冒犯。当然最终维特的自杀,不仅仅是因为绝望的爱情,事业和个人发展遭遇的失败也是,甚至是更深层次的原因。他发现自己无法冲破铁桶般的旧秩序,绝望之下结束了自己的性命。因而,这种行为不能视作怯懦,而是绝望的反抗。

而书信体的形式,特别适合传达主人公内心感受和情绪波动。某些篇章的文字读起来过于激情澎湃,让今天的很多读者感到不习惯。但如果了解到作品的时代背景和之前的文学创作,就会知道感伤主义文学作品喜欢采用的书信体类似于内心的祈祷,只不过对象不是上帝,而是自我,是与自我的虔诚对话,充沛的情感是对理性主义的反动,理性主义者推崇的体系恰恰是维特们要奋力冲破的,卢梭提出的“回归自然/本性”才是他们的追求。

另一部可称之为思想矿山的长篇小说当然是托马斯•曼的《魔山》。

[德] 托马斯·曼 著,钱鸿嘉 译

上海译文出版社,2019-3

托马斯·曼在妻子在陪同妻子在瑞士达沃斯山间疗养期间,出于职业习惯,悉心观察疗养院里各色人等的一举一动,不知不觉间萌生了写作的念头。原计划的中篇小说在十二年后以长篇小说的形式发表了。年轻的主人公汉斯·卡斯托尔普原本是访客,却因感染肺结核而滞留在疗养院里,七年间他冷眼旁观了这里来来往往的客人:军官、学者、商人、太太……都是有产阶级里的闲人。

在这座“魔山”里,患者来自欧洲乃至世界各地,分别代表不同的文化、种族、宗教和政治信仰。他们饱食终日,高谈阔论。在推动情节发展的对话和辩论中,那个时代的种种流行思潮和社会现象被生动地反映出来。

其间汉斯目睹病友的过世、经历过失败的爱情,旁听了一次次海阔天空的辩论,一位人文主义者和一个耶稣会士居然为了争夺这个青年而决斗。一战爆发,疗养院里的人作鸟兽散,汉斯也应征准备投入战斗,小说就此结束。1924年读者当然可以猜得出,书中那些人物日后的命运大概会是怎样。

故事的现场在疗养院,书中的人物大多是病人,这样的安排是有深意的。表面上看,他们是身体上患有疾病,而通过作者的描绘,读者很容易读出他们思想上的种种顽疾,即便是书中比较正面的角色也不例外。

这所疗养院的神奇之处在于,这里“不会使患病的人恢复健康,却能让健康的人染上疾病”,虽然不断有人死去,但住在这里的大多数病人似乎对治愈疾病不感兴趣,甚至享受着疾病,暗中期待死神的召唤。这病态的疗养院,就是病态欧洲的缩影。

作为二十世纪德国最伟大的小说家,托马斯•曼的优秀长篇何止这一部。他的成名作《布登勃洛克一家》显然更加有名,虽然作家对诺奖颁奖词中只字不提《魔山》而着重强调《布登勃洛克一家》的意义耿耿于怀。在中国,它被学者们冠以“德国的《红楼梦》”的名头。

《布登勃洛克一家》

[德] 托马斯·曼 著,傅惟慈 译

译林出版社,2013-11

这个描写北德大市民家族兴衰的故事,一方面反映了资本主义发展过程中新兴市民阶层和老派市民阶层之间的竞争和权势的升降,另一方面家族内部成员间的情爱纠葛和观念冲突也是重点。相对《魔山》,这部作品可读性较强,即便对德国市民阶级的历史背景不了解,但熟悉《红楼梦》的中国读者对家族小说多少是有亲近感的。

关于托马斯·曼,最后还要给一个提示。要想欣赏其作品,要善于体会字里行间的冷幽默。曼式幽默的一个重要手段是“反讽”。反讽不是简单的讽刺,而是一种基于剖析和自省的智性表达手段。

本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),作者:钦文,编辑:程迟

Recommend

-

4

4

苹果MacBook Pro M1 Max究竟强在哪里?它竟隐藏着这些秘密 苹果MacBook Pro M1 Max究竟强在哪里?它竟隐藏着这些秘密 | 极果 ...

-

4

4

eBay德国站搜索趋势公布!想爆单卖这些! ...

-

5

5

6月30日后,这些卖家将被亚马逊德国站禁售!

-

5

5

亚马逊发布《2022年德国中小企业报告》!这些数据值得关注-跨境头条-AMZ123亚马逊卖家网址导航 亚马逊发布《2022年德国中小企业报告》!这些...

-

6

6

德国户外露营经济爆发!eBay上这些产品需求大增!eBay123跨境导航eBay123是一家专注于eBay卖家导航的网站,eBay卖家之路,从eBay123开始。

-

3

3

春天是什么颜色?这些春日营销里藏着答案 作者:

-

5

5

这些数英评分9+的爆款案例,藏着春日营销的秘密

-

5

5

盲盒之外的盲盒经济,藏着年轻人的狂热密码 • 2023-06-...

-

4

4

朋友圈能置顶了?背后藏着这些重要变化! 最近,微信退出最新内测功能——...

-

7

7

2023年互联网的流行文案里,藏着这些技巧鸟哥笔记·2024-01-02 03:012023年互联网的流行文案里,藏着这些技巧近日,上海...

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK