知网的问题,仅靠市场无法纠正

source link: https://www.huxiu.com/article/482850.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

知网的问题,仅靠市场无法纠正

本文来自微信公众号:科工力量(ID:guanchacaijing),作者:余鹏鲲,题图来自:视觉中国

12月7日的时候,《长江日报》报道了九旬教授赵德馨向知网维权,并成功获赔70多万的新闻。法院的判决结果显示,赵教授共有100多篇文章被知网擅自收录并提供付费下载,但20多年间从未向赵教授分成。

法院判决后,知网在第一时间下架了赵教授在知网的所有论文。由于此举很像赌气报复,激起了更大的反弹,《人民日报》直言其“店大欺客”“意气用事”。

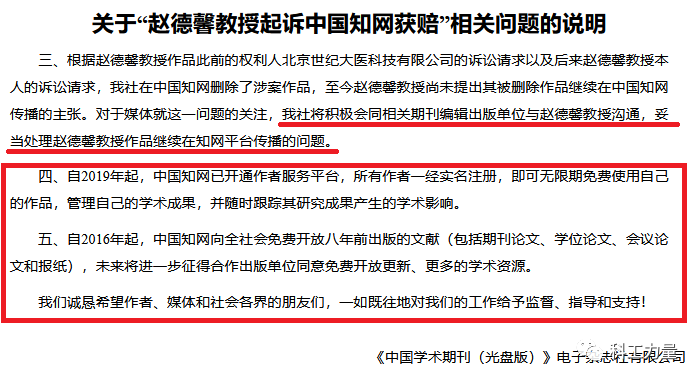

12月10日,知网在其主页的顶部公开认错,表示下架赵德馨教授的文章绝非打击报复,而是希望在与赵教授沟通并取得授权后,再传播相关作品。与此同时,知网还做出承诺,将无限期开放作者下载自己的作品,并且向全社会免费开放八年前出版的文献。而后者,在过去也被看作是知网迈向公益的开端。

知网部分道歉内容

无独有偶,作家陈应松12月12日也向《长江日报》表示:知网上收录了他300多篇文章,大部分未经过他的同意。

一石激起千层浪,对知网的口诛笔伐迅速由学术圈向大众蔓延。

知网收录期刊文章几乎不花钱,收录学位论文,需毕业生提出申请,才支付60-100元不等的现金,以及面值300-400的知网代金券。但是从知网下载文章,期刊论文一般要按照0.25-0.5元一页纸付费,硕士和博士的学位论文则一般需要10-20元不等。在2019年前,甚至作者也往往需要付费,才能阅读自己作品的电子稿。

愤怒的网民将这种盈利方式称之为无本万利,这种方式合理合法么?我们真的应该允许有公司这样赚钱吗?

两头通吃是国际学术出版界常态

由于论文被擅自收录,退休教授获赔70多万。这样激动人心维权成果,并未引发学术界的普遍效仿。最根本的原因,就是知网的法务漏洞并不多,但是地位很强势,除了退休多年的老教授,愿意惹知网的不多。

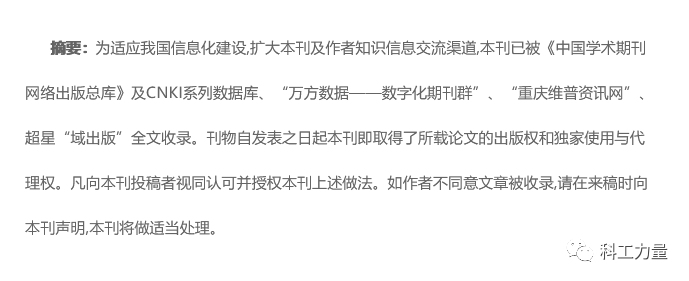

目前所有对知网胜诉的所有案例,其侵权作品都写作于2010年前。2010年中文学术期刊全面普及了期刊版权声明制度,在此之后发表论文都需要接受期刊的版权声明。大多数期刊都规定,凡在该期刊发表论文,作者必须无偿同意该期刊将成果全文的出版权转卖给知网等学术数据库。

某期刊的版权声明

目前允许作者自由选择是否被收录的期刊可以用凤毛麟角形容,绝大多数期刊是强迫作者必须被指定的数据库收录的,否则投稿将不被接受。

科研人员投稿时除了必须无偿被收录外,还需在稿件确认被接收时付一笔版面费。除了少数被全额赞助的期刊外,目前多数期刊均需要版面费,中文期刊的版面费少则千余元,多则上万。

尽管学术论文的作者已经为出版交了高昂的版面费,但是想要读到这些作者的成果依然需要给知网等学术数据库交钱。

国外学术出版界的现状也不好。英文学术期刊的版面费,除了少数被全额赞助的外,非开源期刊的版面费为数千到两万人民币不等,开源期刊则最高可达四五万元人民币。

与非开源的期刊相比,开源期刊在作者交了版面费之后,任何读者都可以免费从期刊官网下载电子版文献。但如果不能免费下载,英文学术期刊通常费用更高,从几美元到几十美元不等。

如果高校批量购买,无论是中文还是英文文献,每次下载的价格实际上都有很大的折扣。但对发展中国家的研究机构而言,负担这样的钱难言轻松。至少对于Elbakyan和俄罗斯国立高等经济学院来说,是这样的。

Elbakyan是英文学术出版商眼中的恶棍,又是全世界贫穷学生的天使。来自哈萨克斯坦的Elbakyan在俄罗斯国立高等经济学院读书期间,深感学院购买的出版社资源不是不全,就是不够整合。于是她萌发了制作盗版学术文献网站的想法,Sci-Hub网站诞生了。

由于得到了学术圈的广泛支持,又得益于其编程水平,十几人小团队做的Sci-Hub网站,在成立六年之后就收集了全球发表论文总数的2/3。Sci-Hub诞生以来,全球论文出版涨价趋势得到了明显遏制,各国政府对Sci-Hub的观感也有所改善。

12月16日,印度将重新开庭审理Sci-Hub涉嫌侵权案,目前已经有包括德国、法国、瑞典和英国在内的11个国家已经阻止或即将阻止访问Sci-Hub。印度政府的态度会不会出现反复,成为日前学术圈观察点。

中国是Sci-Hub用户最多的国家,尽管机构已经购买了大量外文数据库,中国的学者还是更喜欢Sci-Hub。因为它只需要登录一次,就可以下载所有数据库的文献。不需要在下载另一篇文献时,登录一个新的数据库,使用很方便。

因此笔者希望我们在批判知网的同时,能够理解有一个统一的,包含着绝大多数中文文献的查询下载平台是多么可贵。

最大的问题是收费合理性不足

Sci-Hub在中国的流行,说明学术圈对一站式下载有着强烈的需求。知网将文献检索与下载相结合,使用起来更加便利。这样的平台存在,对于中国学者来说本应该是一件好事。为何学者们在抨击英文出版社高昂定价的同时,对于知网的费用更加抵制呢?

我们盘点一下英文学术出版集团数据库的收费逻辑。这些数据库想要收费,必须出版自己的杂志,而且要把杂志办好,让购买集团用户的机构觉得物有所值。为了做到这一点,杂志必须要提高质量,而且要积极宣传。做英文学术杂志头五年贴钱太正常了。

相比之下,知网对中文论文甚至自身的宣传都很不够,更多表现为躺着挣钱。学者们使用知网更多是因为没有选择,而非知网宣传做得好。除非在新世纪后接受过高等教育,不然绝大部分人都不知道知网。

施普林格和爱思唯尔在西方几乎家喻户晓,读过博士的演员翟天临竟然不知道知网。这一方面说明翟天临接受的学术教育水到了何等地步,另一方面恐怕也说明已经诞生了20多年,以学术文献传播为使命的知网,在科普宣传方面是不合格的。

笔者近年来接触过很多中低端制造业人士,一半以上不知道可以通过知网这样的平台检索中文学术成果,指导工艺革新和产业升级,更不知道如何以最低廉的价格使用知网。不夸张地说,知网等学术数据库的不作为,已经影响了中国民间小产业的自发升级和工艺进步。

英文数据库虽然零售单篇文献时较贵,但卖给大学和机构则很便宜。下载文献时,通常做法是购买相关机构电子阅览室的机时,在这些机构的内网登陆下载。这些机构电子阅览室的机时通常为当地网吧收费的一半。通过这种方式,机构电子阅览室回收了资金,增加了人气,数据库卖出了授权,读者们获得了较为廉价的文献资源。

中国也复制了类似的模式,所有省图书馆都购买了知网的授权,市图书馆也基本普及,县图书馆普及率也不低。然而,普通老百姓对此几乎一无所知,知网也不支持查询所在地购买知网的公共机构列表。

作家陈应松状告知网时称:此前,他因为编书需要,曾通过中国知网查找评论家们评论自己的文章,“我都是付费下载的,10-20块钱一篇,多的还需要30块钱一篇”。

很明显,这位作家并不知道,在超过一半的公立图书馆里,只需花2-3元就可以购买一小时电子阅览室机时,下载知网文献。连知名作家都不知道可以这样廉价地访问知网,那么各地图书馆何必花费宝贵的公共事业费购买知网授权呢?与之对比,有一部分的英文学术出版社,会在付款页面主动告知机构采购的信息,甚至有少数会鼓励读者在当地已经购买的机构阅读。

在这样的情况下,大家觉得知网躺着挣钱就不奇怪了。事实上,知网几乎以一己之力抬高了整个中文文献的获取门槛。中文学术出版界与英文不同,更为传统,属于官方督办社会力量参与下有序竞争的格局。

对于中文学术界而言,开放是刚需,监管机构绝不会同意顶级学术期刊,变成小圈子自娱自乐的游戏。近年来的事实也证明,论文公开对发现和治理学术不端的重要性。因此,在没有知网等学术数据库的情况下,各大学术期刊必然会提供网络下载服务。

同时中文学术出版界没有出版几百种刊物的大型学术出版集团,分散的期刊在高校等学术机构面前没有太多的议价能力。最终的结果,很可能是各大期刊干脆提供无偿下载。

正是因为知网首先出现,把分散时价值不高的资源整合起来了。学术期刊不承担文献网络传播职能,反而还能获得知网报酬。而知网通过主导文献网络传播权,推高了学术机构的付费价格。

从这个角度讲,知网的定价再低都不合理。因为目前中文学术出版界本来就不具备收费的市场条件,反而还有必须要开放的理由。

知网出现非市场化发展结果

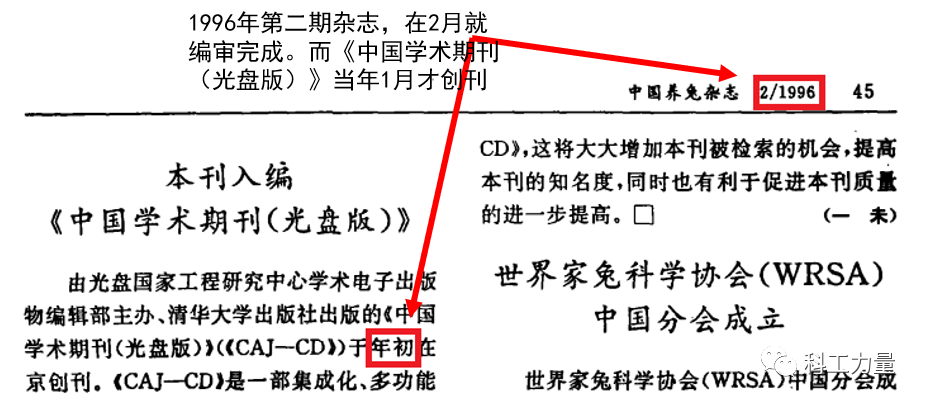

更何况,知网能有今天的地位,市场竞争从来不是主导性因素。知网的前身是《中国学术期刊(光盘版)》,是清华大学方面提议,中国新闻出版署亲自关怀的结果。《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社至今仍然是知网获得数据的主办单位。之前提到过中文学术出版界更为传统,行政命令的作用是很大的。

《中国学术期刊(光盘版)》是1995年立项的中国知识基础设施工程(CNKI)的主要组成部分。该项目于1999年被国家科技部、国家税务总局、国家对外贸易经济合作部、国家治理技术监督局、国家环保总局等部委评为“国家重点新产品重中之重项目”。

在各部委鼎力支持下,中文期刊争先恐后的向知网贡献资源,在《中国学术期刊(光盘版)》诞生几个月后,就有期刊以能选入为荣。少数开始不愿配合知网工作的期刊,最终也在各部委的协调下,配合该项目的完成。

得益于外部支持,知网发展很快

可以说知网的出现,本来就不是市场化发展的结果。但在当时的背景下,搞市场化让企业挣钱才是政治正确,因此靠着低价积累资源高价售出的知网横空出世。

事实上,由于学术出版的公益性较强,知网至今仍然凭借历史积累,不断获得财政资助。例如知网的《中国学术典藏图书库》和《中文精品学术期刊中英文对照全文数据库》两个项目,拿到了有关部门合计上千万的资金支持。

近十年的历次舆论事件的经验表明,把CNKI的成果交给市场运营,既不能摆脱向群众普及成果靠负面舆情的宣传乏力,也不能减少对学术出版新项目的资金赞助,知网向机构的收费年均增长持续超过两位数。相关企业虽然不费力的每年净赚了几个亿,但引发的不满和负面舆情很大。

面对这一情况,告赢知网的老教授认为应该建立多个学术平台,防止一家独大。老教授的这一想法恰恰是过去监管者的想法,从2000年开始另外两家学术数据库维普和万方就成立了,但知网至今还是一家独大。

出现这种现象,还是因为中文学术出版的特殊性。按照目前的法律,学术期刊的网络传播权可以售卖给不同的平台,而且知网不得采取排他性的措施(比如“二选一”)。从市场经济理性人的假设出发,学术期刊必然愿意多卖几个数据库,而且向越弱的平台出售的价格应该越便宜,这能使期刊长期利益最大化。

但是中文期刊的主编往往由体制内人员担任,采取上述策略对他们而言合规性成本太高了,往往奉行多一事不如少一事的观念。因此知网凭借过去行政力量打下的基础,不是其他学术数据库平台靠市场竞争能轻易撼动的。

在中文学术文献传播领域市场失灵了,我们必然对知网收费的合理性提出质疑。在事业单位服务效率和能力已经空前提高的当下,我们真的有必要让下拨给大学的财政费用,通过很低的效率转移给另一家国有企业吗?

国内外相反的经验已经说明,一站式的学术文献查询、下载、管理平台是未来的趋势,各大出版社自行提供查询下载效率很低。在保留一站式模式的前提下,笔者认为至少有两个方案可以改善:

一是将三家主要的学术数据库整合,成立一个事业单位专司中文学术文献传播,这样文献作者可以心安理得的不从文献传播中获取收益,阅读成本也会明显降低。2016年社科院带头做的国家哲学社会科学文献中心就是这样的平台,包含人文社科领域的大部分核心期刊文献,向全社会提供免费查询和下载。

二是将学术文献收集和传播分离开来,所有学术文献的镜像由事业单位收集,并公平出售。各学术数据库平台的数据源均相同,只在搜索的相关性和传播的便利性上竞争。

中文学术文献的总数在可见的数年内不会超过一亿篇,平均每篇文献不超过1MB,因此总大小不超过100TB,算上冷备份和容灾备份也不超过300TB。2019年运营Sci-Hub镜像的很多网站带宽仅有200Mb,就承受了来自全世界的数十万次访问和数百万次下载,而且表现稳定。初步估计,知网正常运营的带宽约需2Gb以上。

无论是镜像还是带宽,哪怕再比估计扩大十倍,在今天都是很小很小的业务,如果不能在学术文献传播的准确性和便利性上有明显的优势,我们真的需要一家市场化的文献整理机构么?

本文来自微信公众号:科工力量(ID:guanchacaijing),作者:余鹏鲲

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK