今年化学诺奖回归纯化学!德美科学家发展继金属和酶之后的有机小分子催化剂|解读

source link: http://www.mittrchina.com/news/detail/9942

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

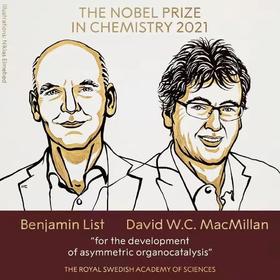

北京时间 10 月 6 日下午 5 点 45 分,2021 年诺贝尔化学奖授予德国科学家本杰明·李斯特( Benjamin List )和美国科学家 大卫·麦克米兰(David W.C. MacMillan),以表彰他们为 “不对称有机催化的发展” 所做出的贡献。

图 | 本杰明·李斯特( Benjamin List )和 大卫·麦克米兰(David W.C. MacMillan)(来源:诺奖官网)

不对称有机催化:构建分子的巧妙工具

一直以来,许多领域都在使用分子的能力,这些分子要么可组成富有弹性和耐用的材料,要么可将能量储存在电池中,要么可抑制疾病发展,但是都得用催化剂。

我们在初中就学过,催化剂能控制和加速化学反应,但它不会成为最终产品的一部分,比如汽车使用催化剂将废气中的有毒物质转化为无害分子,人类身体也包含数千种以酶的形式存在的催化剂。可以说,催化剂是化学家的基本工具。长期以来科学家们认为,原则上只有两种类型的催化剂:金属和酶。

(来源:诺贝尔奖委员会官方网站)

本世纪初,李斯特和麦克米兰各自独立开发出第三种催化形式:建立在小型有机分子上的“不对称有机催化”。此次获奖,诺贝尔化学委员会主席约翰·阿奎斯特(Johan Åqvist)也表示:“这个催化概念既简单又巧妙,事实上很多人都觉得,为什么我们没有早点想到它。”

谈起有机催化的“前世今生”,中国科学技术大学教授曾杰告诉 DeepTech,碳元素为骨架的有机化合物构建起了庞大的有机化学体系,各种不同类型异构体的存在,更是让有机化合物的家族变得更加庞大。

对于具有四面体构型的 sp3 杂化碳原子,在连接了四个不同的基团时,就获得了内在的不对称性——手性(chirality),对应的手性异构体就像我们的左右手,虽然空间对称却完全无法重合。

在很多天然分子中,往往有多个手性碳原子。但实际上,研究人员需要具有特定功能的异构体,却可能仅有一种,如何控制手性化合物的合成成为了一个巨大的挑战。

比如,马钱子碱仅含有 6 个手性碳原子,但是在首次合成它的工作中,却经历了 29 步,产率也只有 0.0009%。

因此,科学家也在不断开创新方法,去优化提高手性化合物的产率。相关领域——不对称加氢/氧化反应,也在 2001 年获得过诺贝尔奖,这也是不对称合成领域发展路上的一块里程碑。

(来源:诺贝尔奖委员会官方网站)

对于传统催化来说,科学家普遍认为高活性的催化剂只存在于金属基和酶基体系中。虽然科学家在众多反应中用金属基催化剂成功合成了很多产物,但是酶催化体系的高选择性和高效率也给科学家了新的指导思路,是否能把酶中起活性的部分简化成小分子?

于是诞生了新的领域,有机小分子不对称合成。科学家一开始的目光也是限定在金属中心的有机小分子,但是在 2001 年,两篇重要报道给有机小分子催化这个领域灌注了新的生命力。

李斯特等人报道了由脯氨酸经烯胺中间体介导的不对称 Aldol 反应;麦克米兰报道了由二级胺经亚胺正离子中间体介导的不对称 Diels-Aldol 反应。

这两篇无金属的有机小分子催化剂的报道成为了领域的开山之作,研究者也慢慢意识到这个催化体系具有传统金属有机催化剂不具有的优点:对潮湿环境不敏感、原件易得、成本低、易于保存、毒性较低。

基于烯胺和亚胺正离子的工作,科学家后续也开发出了各种合成方法和理论,合成了新的化合物。在这些璀璨的学术成果背后,便有着具有超前研究眼光的李斯特和麦克米兰的奠基作用。

事实上,“过渡金属催化的有机合成反应已被广泛应用于药物分子的开发中,而过渡金属残留问题一直是制药工业的一个痛点。受到酶催化的启发,2000 年李斯特和麦克米兰分别使用脯氨酸和手性咪唑作为催化剂,独立发展了 Enamine Catalysis 和 Iminium Catalysis 两个催化体系,建立了‘有机催化’的概念,并能实现多种不对称转化反应。随着不对称有机催化的发展,有机催化剂的效率也越来越高,并在很多方面都能完全媲美过渡金属催化剂。”南开大学化学学院助理研究员王浩告诉 DeepTech。

图丨本杰明·李斯特( Benjamin List )与王浩(来源:受访者)

浙江大学化学系教授陆展也表示,两位得主之所以获得诺奖,是因为这种催化剂没有金属,反而让有机小分子作为催化体。药物分子里面的金属残留属于较大的隐患,而使用有机小分子做催化反应时无需使用金属,因此不存在金属残留的问题。

而此次颁奖词中提到的精不精巧,对应的是不断催化的概念。具体来说,它可以用一个分子源源不断地产生手性。在自然界里,手性现象广泛存在,就像人的左手和右手一样,一般来说很难识别。这时选用一种催化剂,就可以很好地识别左手和右手,并且识别效率非常高。

(来源:诺贝尔奖委员会官方网站)

药物分子对贵金属的残留控制比较严格,之前人们用贵金属做催化,最后做出药品时,要不断进行检测。如果贵金属含量没能达到一定范围,那么药物就会无法售卖,因此后续提纯过程往往要付出很大代价。

小分子的优势在于,整个过程根本没有使用金属,因此并不存金属残留的问题,这也是颁奖词所对应的主要理由。

继金属和酶之后的第三种催化剂

事实上,早在博士后期间,李斯特就曾研究催化抗体,并对酶的实际工作原理开始进行认真的思考。通常,酶是由上百种氨基酸组成的巨大分子,大部分的酶除了含有氨基酸还含有金属,这些金属可帮助驱动化学过程。但是,有些酶无需金属也能催化化学反应。

图 | 本杰明·李斯特( Benjamin List )

为此,李斯特开始思考,既然金属不是催化过程所必需的,那么催化反应真的需要一个结构完整的酶么?是否有可能不需要许多种氨基酸,一个或几个单独的氨基酸就足够构成酶?

事实上,早在 1970 年代初,就有人试图将一种名为脯氨酸的氨基酸作为催化剂。李斯特便在此基础上进行研究,并测试了脯氨酸是否可以催化羟醛反应。他原本以为这个简单的实验并不会有收获,但结果却出人意料。他也借此证明了脯氨酸是一种有效催化剂,更证明了脯氨酸可以驱动不对称催化。

随后,他立刻意识到,脯氨酸虽然是很小的有机分子,但却有着巨大的潜力,而且它有着金属和酶无法比拟的优点:结构简单、成本低,而且环保。可以说是化学家梦寐以求的工具。他说:“继续设计和寻找这种类型的催化剂,将是我们未来的目标之一”。

彼时,麦克米兰正在思考如何解决催化剂在工业应用上的诸多不便,期间他发现了有机催化。当时他觉得,金属催化剂过于敏感,因此用起来很不方便。并且,多数金属催化剂的生产都得处于无氧无水条件,这对大规模的工业生产来说既麻烦又不合算。

图 | 大卫·麦克米兰(David W.C. MacMillan)

于是麦克米兰开始思考,有没有一种更简单的催化剂?他也想到了有机分子,其优点在于结构简单、成本更低、容易设计。而那些可形成亚铵离子的有机分子最先浮现脑海,他从其中选择了几种,并对它们的催化狄尔斯-阿尔德(Diels-Alder)反应能力加以测试。结果发现,有机分子不仅具备催化能力,而且某些有机分子还拥有不对称催化的能力。

其实在此之前,也有其他使用有机分子催化化学反应的成功案例,但此前的学者们并没有将有机催化作为单独类别催化剂来进行研究。麦克米兰则意识到这一点,并将这种新型催化剂命名为是有机催化(organocatalysis)。

王浩也表示,两位得主的催化概念主要基于酮或醛类化合物、和胺类化合物通过脱水缩合形成的亚胺,而亚胺不仅是一个不稳定化合物,且容易通过水解而得到到醛或者酮,这也就是化学反应的巧妙之处—化学平衡的调控。

所以要想实现经由亚胺中间体的不对称催化转化,只要将其中一个组分替代为含有手性的物质即可。基于此思路,李斯特和麦克米兰在 2000 年分别使用脯氨酸和手性咪唑作为催化剂,实现了不对称的 Aldol 反应和不对称的 Diels-Alder 反应,这也就是大家熟知的“烯胺催化”。

(来源:诺贝尔奖委员会官方网站)

另外值得一提的是,2018 年,上海师范大学化学与材料科学学院教授赵宝国还首次提出了另外一种“羰基催化”的概念。

自 2000 年以来,有机催化以惊人的速度发展。李斯特和麦克米兰直到今日也仍然是该领域的领导者,他们证明了有机催化剂可用于驱动多种化学反应。通过这些反应,研究人员可以更有效地构建许多东西,从新型药物、到可在太阳能电池中捕获光的分子。可以说,有机催化剂正在极大地造福人类。

化学诺奖回归纯化学,业内人士十分振奋

华东理工大学生物化工教授许建和告诉 DeepTech,催化剂主要有三大方向:金属催化、生物催化和有机催化。金属催化于 2001 年获得诺奖,生物催化在 2018 年获得诺奖,不对称催化则在 2021 年获得诺奖。在他看来虽然有机催化很热门,但没想到这么快就得奖。

陆展则认为,此次颁奖给两位得主并不意外,这两位得主所做的有机小分子反应属于纯化学。近年来,诺贝尔化学奖多次颁给偏生物领域的科学家。此次等于纯粹回归到有机化学,他说自己作为业内人士也比较兴奋。

此次诺奖化学总奖金为一千万瑞典克朗(约合 730 万人民币元)。传统来讲,颁奖典礼将于在 2021 年 12 月 10 日举行,也就是该奖项创始人阿尔弗雷德·诺贝尔的逝世周年纪念日。

陆展表示,不对称有机催化领域,在诺贝尔奖上也已陪跑多年。他们两位较早提出有机小分子催化的概念,具有一定的代表性。

2001 年,当时的化学诺奖得主是因为金属催化不对称而获奖。20 年后的今天,本次得主的成果并不使用金属,对于当年的获奖成果也是非常好的互补。

与此同时,诺奖得主所培养出的学生,也正在各个领域生根发芽。过去三年多,董哲曾在麦克米兰课题组学习过。如今,他已经回国并来到南方科技大学担任化学系副教授。

他告诉 DeepTech:“麦克米兰教授给我最深的影响就是对于课题的选择。他选题基本就是最 novel 的课题和最实用的课题二选一。一旦他觉得这个课题值得做,不管课题有多困难,他都会一直坚持下去。我的课题就是之前换了 7-8 个不同的课题组成员,尝试了三四年。他对课题的高要求和高标准使我在组里逐渐沉下心来,对课题慢慢打磨和改进。这样的过程让我对科学研究过程有了新的认识。他在文章写作期间对 scientific writing 和表达上的高标准和高要求也让我受益匪浅。”

Recommend

-

192

192

澎湃新闻记者王盈颖一年一度的诺贝尔奖是学术界最大的盛事之一。随着2017年诺贝尔奖公布的时间进入一个月倒计时,陆续有机构开始“押宝”谁会是今年的得主。 当地时间9月20日,科睿唯安(原汤森路透知识产权与科技事业部)公布了最新的“引

-

173

173

-

153

153

来源:知社学术圈一些科学明星并未真正挣到他们的地位与荣誉,却不断赢得大量的研究经费。更滑稽的是,这些明星会向他吹嘘,他(她)们几乎从不向Nature,Cell,或者Science之外的期刊投稿,而且几乎总能在CNS这三大发表。可是,你只要看

-

67

67

诺奖肿瘤疗法为啥失灵?我国科学家找到原因之一

-

7

7

科学家发现新型电催化剂:可将二氧化碳转化为乙醇、丙酮 Chloe Ma • 2021-11-16 21:45:51 来源:前瞻网 E2238

-

6

6

猛犸象变成独角兽,诺奖得主参与的科学家创业,成功逻辑是什么? 阿尔法公社...

-

3

3

麻省理工科技评论-中国科学家通过“魔角”精准调控二维材料性质,为催化剂设计和电化学传感器研发开辟全新方向中国科学家通过“魔角”精准调控二维材料性质,为催化剂设计和电化学传感器研发开辟全新方向“科研就是如此,总会发生各种意外。...

-

3

3

另辟蹊径打破“飞行时间法”框架,浙大校友直接操纵光来对抗墙壁散射,实现高分辨率非视距成像“这是我迄今为止看到使用波前整形实现非视距成像的最成功的例子。...

-

10

10

今年诺奖被官方提前泄密!化学奖这波乌龙太太太大了 2023-10-04 19:42:58 新闻 虽然当地时间11:45分才公布诺贝尔化学奖,但瑞典皇家科学院...

-

8

8

麻省理工科技评论-填补液态金属催化剂理论空白,科学家造出新型液态合金,将长碳链化合物转化为丙烯填补液态金属催化剂理论空白,科学家造出新型液态合金,将长碳链化合物转化为丙烯本次成果还能助力于实现低碳化学反应。

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK