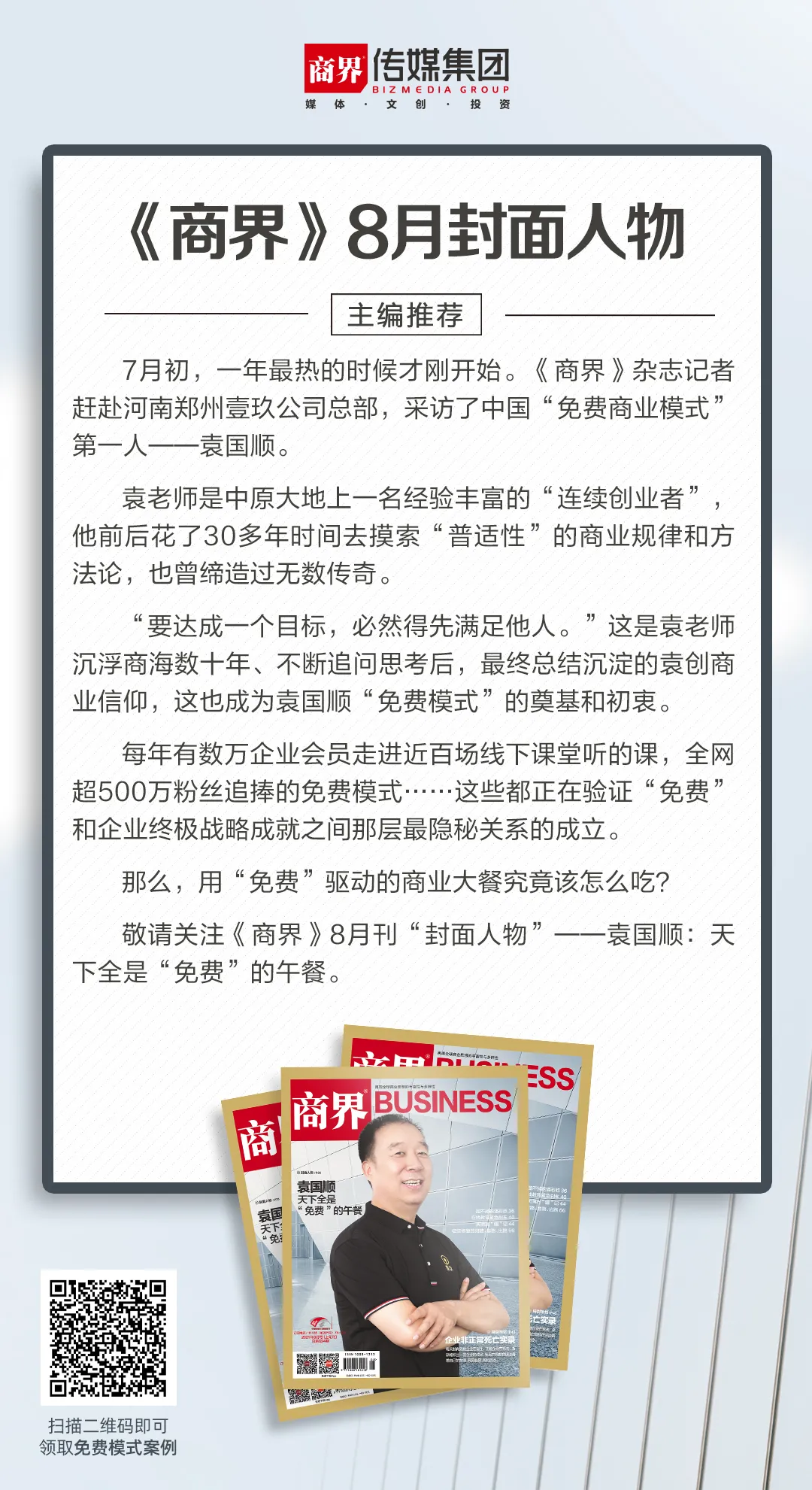

封面人物丨袁国顺:天下全是“免费”的午餐

source link: http://www.kanshangjie.com/article/171205-1.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

锐公司(ID:shangjiezz)报道

作者/ 谭 亚

将时间的标尺拨回23年前。

1998年,刚入夏,河南郑州,150台拖拉机满载1500辆自行车,浩荡地行驶在乡村路面。两边都是才收割完的麦子,镰刀划过留下的新鲜麦茬在太阳的炙烤下,散发出一阵阵掺杂泥土气味的麦香。

如果你以为这是张艺谋某部电影在取景,就大错特错了。多年后,每次把它讲给别人听,袁国顺仍抑制不住兴奋,“用粮食换自行车,你知道吗?”他说,“一口气走了好多地方,全给换完了。”

尽管过去20多年,对于这场“交换”的细节,袁国顺还记得清清楚楚。

当年生意不好做,袁国顺手里的自行车在7-8月的旺季滞销了。他突发奇想,跑到刚获得丰收的农民那里,用粮食作为“货币”来进行自行车“贸易”,他再转手把收来的粮食卖到粮站。收粮食时放低验收标准,再以低于市场的价格将粮食卖给粮站。一来二往,自行车完成交易,钱也挣到手了。这样,不用掏钱,农民相当于“白得”了一辆自行车,袁国顺也得以顺利出货,快速赚到了钱。

后来,在摸索出更多“普适性”的营销规律前,用类似方法,他又“意外”地制造了许多销售奇迹。

在扼守要塞、交通便利发达的河南郑州,商业景象繁荣。1年前刚刚知天命的袁国顺,生于斯、长于斯,作为一名曾经的“连续创业者”,他似乎早已过了自己人生的风口。

7月初,一年最热的时候才刚开始。郑州“壹玖”公司总部,《商界》记者见到他时,一个经营遇到困惑的企业主正在办公室向他求教。今天,他是中国“免费商业模式”第一人,“国顺案例库”平台的创始人,在全网有500多万粉丝。

20多年来,他卖过鸡精、自行车、洗碗机……同时,他也送出去很多东西,空调、皮衣……在袁国顺的字典里,没有卖不出去的产品,“实在卖不动就‘免费送’。”面对从全国四面八方赶来咨询学习的人,袁国顺一次次将思绪抛回从前。

在狂飙突进的重商主义氛围下,多年来,不断有人书写民间营销神话。当袁国顺发现,要想达成一个目标的先决条件是“满足别人”,这为他后来成为“免费”模式创始人奠定了举足轻重的商业认知基础。经过不断推演,他最终梳理出“免费”和企业终极战略成就之间那层最隐秘关系。

01

讲商业模式的“相声演员”

抵达郑州前,《商界》记者曾反复研究过袁国顺讲课的视频。在讲到“麦当劳如何做到全世界餐饮龙头”的短视频中,有不少网友都留言表示,听袁老师的商业干货像听“单口相声”,太欢乐了。

没有多少人能将一个冰冷的商业案例,以如此幽默、生动的小故事进行开场。这期,袁老师讲的是麦当劳通过经营“免费空间”盈利的事,绘声绘色、抑扬顿挫, 最后轻轻松松将“核心干货”抛出来。

不少网友被他的风格逗乐了,津津有味地看完。根据平台的流量推送机制,但凡完播率高,该视频将会被更多人看到。由此,“抖音上有一个讲免费商业模式非常特别的人,叫袁国顺”,很快在社交平台掀起波澜。

如今,在各种主题的企业培训中,讲模式创新者众。然而,最有效的创新,其实是能将企业自身开创的“概念”成功地运用到完全不同的业务中去。商业苦长,很多人不知道,这位迅速蹿红的网红导师在进入大众视野前,曾是中原大地上一位资深的“连续创业者”。

作为“免费模式”的创始人,袁国顺多年来鲜为人知的创业过程,正好为他提供了一个验证有关免费模式商业闭环的重要平台。

▲袁国顺 摄影/ 叶屈

帅旗忽折、将星流坠。二三十年前,有勇无谋的袁国顺在郑州起势开局,“前后从事过10~20个行业”,他坐在记者对面,脸上是轻松悠长的神情,“虽然最后做成了很多事,但因缺战略、缺方法论吃败仗的例子就太多了。”

拖拉机运1500辆自行车,用粮食来换的成名之战,让他日进斗金;经营保暖内衣时,他发明“以旧换新”的办法,为他赚到意想不到的财富;开鸡精厂时,拉一车货去杭州卖,回程时路过海宁皮草城,他灵机一动,以物换物,又缔造了他人生另一场经典之战……

当时,很多生意上的同行表示“看不懂”。这些案例中,消费者似乎没有花钱就买到了心仪的商品,为什么袁国顺却从中赚到了大钱?

事实上,彼时的袁国顺,已历经多场最痛苦的验证。更准确地说,当同行还在为如何把东西卖出去赚更多钱时,他已经开启一场直抵人心、探寻买卖双方共同利益的“新商业文明实践”。

粮食兑换的自行车背后,是初代消费升级的农村劳动力未被满足的刚需;保暖内衣以旧换新,是资源合理利用、满足买卖双方利益的同时还能惠及第三方的创新之举……而最终让这些经历变成免费商业模式课程的,是袁国顺持续多年未放弃的追问和沉思。

1970年,袁国顺出生在河南郑州,从小喜欢观察父亲的言行和举止,他很早对经商、做生意产生兴趣。

袁国顺的父辈和任正非、宗庆后是同代人,在河南当地,父亲很早就开始经营作坊,涉及铸造业、机械加工等领域。那是中国民营经济开始兴起的年代。在中原地区,许多前辈不久后就成就了一方霸业。

父亲在袁国顺眼中,是非常优秀的实干家。他每天最重要的两件事,一是听评书,二是观察父亲做生意。这两件事不知不觉发生“化学反应”,慢慢滋生出一些早期的想法和意识。

每天放学回家,他会迫不及待打开收音机。在听了无数遍的《三国演义》里,他感受到一股借助“天命”来颂扬某种英雄史观的价值理念。无论刘备、曹操还是诸葛亮,他们降生到世上,被塑造成典型人物,原来都是为了创造一段特殊的历史。

每个人身上都是有“天命”的——少年袁国顺慢慢形成这个想法。揣着听来的一肚子好故事和若干交锋细节,在20岁那年,“不愿活在父亲阴影下”的袁国顺,离开家开始创业。

上世纪90年代的中国,个人命运和时代结合得非常紧密。袁国顺并没有离开家太远,而是扎根郑州,开始做生意。实际上,性格乐观的袁国顺,很少对旁人说起这段自此开始改变他人生的难忘经历。

沈勤德是袁国顺多年的搭档,比袁小十几岁,是为数不多从袁口中得知过“真相”的人。“他把很多事情都做到了行业第一。”在采访袁国顺的间隙,沈勤德时而补充一句。若没有此垫句,采访很可能滑向完全不同的主题。在袁国顺眼里,那些人生经历早已风干、消化,长成身体和思想的新肉,“提不提它们都无所谓”。

《三国演义》里,“豹头环眼,燕颔虎须,声若巨雷,势如奔马”,张飞出场了 ;紧接着是“身长九尺,卧蚕眉,相貌堂堂,威风凛凛”的关羽……多少有点像罗贯中为张飞和关羽安排的路径,袁国顺走向创业江湖时的出场也尤其特别。

人跟着年头走,心却留在了那个年代。这位提出“免费”商业模式、讲起课来幽默风趣、能轻松圈粉的人,身后不仅有时代的幕布和高墙,也有那些组成他个人奋斗史和“教材”内容的无数个细节和时刻。

02

天上真的掉下来一台奥迪车

袁国顺一直没离开过河南郑州。这片充满机遇与挑战的中原大地上,以前住着他的冲动和狂妄,现在埋着一些勋章和教训。

其中,一些事情看似凑巧偶然,实则是必然宿命。有一年,河南郑州出现一则消息 :买鸡精,得崭新奥迪。如果不是傻子,大概没人会将这两种东西画等号,也不会有哪个“冤大头”愿意想出这样一个血亏的营销方案。

在当时的时间维度上,看到广告的人首先在猜,敢这样送,这里面的坑得有多深啊。

直到黑龙江哈尔滨的一位消费者亲自坐进一辆奥迪A6,并将它顺利开走,大家才相信——这不是坑,是天上真的掉了一个大大的馅饼。

“买鸡精送奥迪”的点子是袁国顺想出来的。当时,作为调味品厂的负责人之一,袁国顺又抓质量又抓销售,为了提振销售业绩、开拓销路,这个铤而走险的营销方案最后得以高效落地。

不吆喝产品卖点,也不去卡位经销渠道,该调味品厂的鸡精无心抢占同类竞品的市场份额。“咔!”按照袁国顺在讲课和受访时最喜欢的语气助词来形容,动用一种“明明消费了但又似乎没买单”的心理,最大化地发挥营销术最明显的销售提振作用,直接拉动销量。

然而,能记得细节、拿到重要场合来回忆的经历,通常都带着眼泪和教训。

“买鸡精送奥迪”简单6个字,看似潇洒,执行前却经历了完整的深思熟虑。“为了把奥迪A6成功送出去,公司上下开了大小60多次会。”坐在《商界》记者面前, 袁国顺突然放慢语速,表情有些怅然。当他拍板送奥迪车的那一刻,他当然不知道,这将是他接下来无数次演练、推导的棋局中,最臭的一步棋。

那台“天下掉下来”的奥迪 A6,公司整整付了 3 年月供才还完。不久后,一位杭州车主通过同样的方式,顺利开走买鸡精获赠的一台免费的凯迪拉克。

当时跟奔驰宝马同档次的凯迪拉克,一下子把该品牌鸡精的知名度提升,知道品牌的人呈几何倍数上升。但袁国顺在背后却突然乐不起来,他发现,“免费送”的商业利润闭环实际上很难完成。

“那60多次会上反复推演过的环节,在实际操作层面远没有把车送出去那么容易落地”,被困在潜在盈利点的挖掘上,袁国顺不得不感慨,当年根本看不到这一顿 “猛如虎”操作背后真正的价值。

人就是这样,自己造囚笼把自己关住;同时,自己也做上帝,由自己来崇拜。冥冥中对这种看似“免费”的模式着迷后,越想不通,袁国顺就越放不下。

在创业最刺激、紧张的几年,对“超级赠品”模式入迷的袁国顺,每天都在思考“送出”和“得到”的问题。他经手的生意和涉足的行业越来越多,可供练手和试验的空间也越来越大。

通过“送出去”的东西来实现盈利,袁国顺任由天马行空的思绪驰骋,反复验证这件事的可行性和应用边界。在这个过程中,他体会最深刻的是,有些路看似很近,走起来却很远,没有耐心和坚韧根本到达不了。

“一看到袁老师就感到亲切,他的手里仿佛随时都揣着惊喜和礼物”,近期一位网友在袁国顺短视频下方留言。如今,从创新角度来审视,袁国顺和“免费模式”之间,遍布着人格化运营的典型经验。

而达成这一反射弧印象的背后,实则是多年来奔忙于全国各地开讲的内容和企业主积极参与、互动形成的丰富样本,它们在不断地验证和打磨“袁创免费模式”,以此为核心的新经济生态系统也得以不断更迭完善。

在采访的后半段,记者才得知,袁国顺的故事其实得换个开场白。从郑州老家出走创业后,那些对父亲的观察、从收音机里听来的“生杀予夺、智勇双全”的经典故事细节,并未给这位莽撞的中原少年武装一颗经商的超级大脑。

袁国顺的故事,其实应该从某个遥远午后看到的一条广告语开始讲起。

03

被命运的“苹果”砸中

改写命运的时刻,通常在到来的时候, 谁都无法轻易感知到。就像他某一天走在路上,不经意间撞见的一则不起眼的广告语。

有一年夏天,袁国顺需要购买10台空调。走在大街上,一则“交话费送空调”的促销信息钻进袁国顺的眼里。由于担心“不是真的”,袁国顺并未被吸引。又走了几步,类似买赠的促销再次出现。

“这次的信息更详细,我无法拒绝。”袁国顺还清楚地记得,促销广告上写着,“充 2480元话费,送格力1.5P空调”。

“那算下来,空调岂不是免费的 ?”不用说,这条广告具备十足吸引力,尤其对一个刚好有10台空调需求的人而言,吸引力就更大。

他赶紧摸出手机,生怕耽误一秒钟。但稍微有理智的人都会怀疑空调的质量,“假的、翻新的都有可能”他说,“反正最不可能的就是实打实全新的空调。”

结果令他傻眼。商家拿出来赠送的空调,不仅全是新的,按照当时市场价,每台空调售价都在2500元左右。袁国顺走在路上,一条街都是类似的促销广告,它们像一块又一块小石头,朝波澜不兴的湖面逐一投掷,湖面渐渐荡起涟漪。

商业逐利是永恒不变的主题,袁国顺心里想的不是10台“免费”空调的事,而是卖家如何才能玩转这个游戏。

要完成一个轻盈的起飞,背后往往是丰满的羽毛作为支撑。“那天回家后,我想破脑袋都想不通。”从那以后,袁国顺开始对这个问题产生兴趣。

▲袁国顺 摄影/ 叶屈

这段空调插曲,极大地启发了他正在做的生意。连他自己都料想不到,这成了此后多年来一直追问下去的母题——如何打造买卖双方的利益共同体。

当时他已经是一家调味品厂的负责人。即便暂时还看不懂“充话费送空调” 这样的操作,但袁国顺慢慢开始转变经营思路。以前,每天想的是提升业绩、开拓市场时还缺什么,“现在想得更多的是凭手里的东西能最大程度变出什么。”

从小耳濡目染,父亲在他身上打下的烙印开始起作用:对一件事情着迷后,会不惜一切代价弄明白。他首先肯定“买赠”对销售有绝对吸引力,“送东西”就从那个时候开始在他心里扎根。

“没有前辈总结这些方法论。”当时,袁国顺手里正好同时操盘了好几个项目, 他选择做一场代价不菲的“试验”。

黎明前总是特别冷。为了调试赠品模式,前后统共搭进去不少钱。袁国顺却说, 这是必须要上交的“市场摸索费”。也许今天看来这些“损失”只是一个数字,但在那个遥远年代,肯花真金白银去“做试验” 的人的确太少了。很多人眼里,袁国顺做的事不能叫“奢侈”,是“纯粹的傻”。

“买鸡精送奥迪”的想法落地执行前,袁国顺已经尝试送了很多东西出去。在被验证这是一步臭棋之前,他狠狠地吃了败仗。

现在,站上讲台给学员讲课时,袁国顺经常回忆起自己小时候听评书的场景。“都是细节和人物刻画,凡是没有细节的东西,都是假的。”同理,别人听他的经历可能只是几句话的事情,无法感知那些笑与泪,也无法真正体会那些细节和荷枪实弹的输赢对当时的创业者、企业主究竟意味着什么。

经历过多次失败,袁国顺的问题始终琢磨不透——别人能大张旗鼓送这送那,自己为何送出去就玩废呢?直到现在,袁国顺还在扼腕叹息,“要是当时有老师点拨我、教我一下,叫我磕头我都干。”

很奇怪,当一个人遇上强盗,前半个小时会因死亡威胁感到恐惧。可一旦刀架到脖子上,反倒什么都不怕了。玩不转、倒亏钱之后,袁国顺彻底“放逐”自我,紧紧接住午后广告语砸向他头上的那颗“苹果”。

100个疑点绝不能构成一件证据。他心中萦绕的“问号”实在太多了,他必须先将这些疑问一个个干掉才行。

04

月光下的“六便士”

陷入痛苦思索的袁国顺开始不停追问:买卖双方之间,有没有共同的、普适性的追求?

那几年,国内产业消费兴起,人们的日常生活迎来初代“消费升级”。手机、空调、电脑、汽车,从工厂、渠道和琳琅满目的商店,加快走向每家每户。

《商界》曾盘点过“影响中国营销进程的25位风云人物”,最有影响力的营销人才恰巧从90年代开始进入公众视野。“营销”的概念逐渐深入中国民营企业的各大会议,成为讨论焦点。涉足多个行业、生意做得多而杂的袁国顺自然也是其中一员。

“当时说谁生意做得大,就看他销货能力和复购率。”跟袁同时代的一位经销商坦言,物资贫乏、市场嗷嗷待哺,需求和竞争都存在,谁能想到出色的营销策略、精准把握用户心理,谁就能成功。在很多亲身经历过的人眼里,成功的表现方式之一是“赚快钱”。

在这种时代的精神共振下,市场竞争步入深水区,“水底却没有石头可以摸”。袁国顺被裹挟着,内心始终装着那个想不通的“问题”。最终,他选择搭上“大车”一同赶路,拒绝被滚滚烟尘掩埋。

满地都是“六便士”,没有人抬起头看月亮。用英国作家毛姆代表作《月亮和六便士》来描述当年的民营经济发展,再合适不过。

不论生意做得如何,袁国顺脑海里始终不断出现“充话费送空调”的事。一天,他的手机收到运营商发来的“天气预报”,“那一刻,醍醐灌顶,咔!一下想通了。”

为了验证自己那一秒钟的灵感,袁国顺紧接着做了一件事,他翻遍手机发现,果然,为了获赠空调去充的话费中,他一口气“购买”了彩铃、来电提醒等边缘产品,“这些东西毛利润高达90%。”

化身“隐形”收费的形式,充话费这一行为似乎超出了当时人们对产品和服务本身的理解。“我认为这是真正的商业闭环的雏形。”袁国顺说,多年后他无数次回过头来审视“充话费送空调”,愈发肯定自己的想法。

“学移动公司分摊话费的太多了”,袁认为,这是免费逻辑的鼻祖。他特别列举了银行那些“微小”的收费项目的例子,“隐形收费都主要分布在这些毛利率很高的小收费环节”,他认为这才是企业敢任性“送东西”的根本原因。

从一种类似“大促”的活动到商业逻辑的成型,自认为找到切入口,袁国顺愈发对“免费”消费场景上瘾。他结合当时的生意进行推演,卖自行车就“买1 送 5”,送毛巾,送酒水等等 ;做保暖内衣生意时,他发明了一种“以旧换新”的方式,极大地调动了消费者积极性,不仅把新内衣卖出去,还探寻到“用户基础”也就是今天的“流量池”这块无人意识到的领地。

“穿越”到今天,先亏钱引流、再流量变现似乎就能一举回答袁国顺当时的困惑。但巨头之所以能跑起来,离不开蹒跚学步时确保不摔倒的反复练习。

袁国顺思考的问题不再是近似于不要钱、免费的促销方式怎么玩转,而是建立在“免费”基础上,是否存在一条稳定、可持续、规模化并且可复制的商业路径。

“不管竞争多激烈,你的对手永远不是同行,而是把你的用户牢牢握在手里的人。”换句话说,你的用户很可能在其他行业人士手里。

真正的商业闭环一定首先得有“用户”,而不是顾客。此外,要维持系统的可持续发展与循环,需要有足够多的商家在生态中保持活跃。

没有放弃过一天思考,袁国顺彻底想通一件事,开公司、做生意、卖东西,真正能打动用户的内核和吸引力是什么。

每个人都有一个觉醒期,觉醒的早晚决定个人的命运。这句话仿佛是为袁国顺设计的。

37岁那年夏天,对事业和模式的深度追问,拽着袁国顺进入深度反思。“我觉得自己没什么不良嗜好啊,行业也没问题,为什么始终达不到心里的目标。”多年来的摸索和鞭打,他对自己的不认可达到巅峰。

正是这一年,他的世界豁然开朗。从前那套衡量指标全部失灵,企业成长速度、业绩增长、市场份额、毛利率……袁国顺一寸寸叩问心门,也一次次将这些标准撤下来。

那些起势凌厉、发展迅猛的企业,一定都在进行某种价值交换。顺着这个思路走下去,袁国顺在内心开启了一场模式价值和运营思路的重组。

往事并不会被时间埋葬,尤其是特别难忘的,那里有再次成为“更优秀的自己” 的路。袁坦言,之前交了很多“学费”,用一些自以为是的方法,反而走了弯路。同时,由于“生性狂妄”,稍微取得一点成绩就容易忘形。从未将足够的“教训”“样本”统一放置在聚光灯下,导致他迟迟想不明白,“不开悟”。

反复审视从前,袁国顺突然领悟到“利他”和“吃亏”的微妙共生关系,而这正是他苦寻“买卖双方利益共同体”这一问题的终极答案——明心见性,懂得人性的本质。“人喜欢的东西都是一致的,财富、健康,受尊重。”袁国顺说。

用“吃亏在前”的思维模式去延长利润链条,是袁国顺在不久的将来创建免费商业模式的思想基础。至此,在满地都是“六便士”的街上,他决定先感受当前的“月光”。

05

“免费”大餐开席

“不如去改变柚子的世界。”

此前,当专程从海南赶来郑州的黄晓玲听到这句话时,心头突然一热,眼泪顷刻涌上眼窝。她和丈夫在海南种了十几年柚子,核心技术、产量、价格啥都有了,就是无法再往前“迈一步”。

黄晓玲坐在台上,在讲述具体困境前, 她是带着光环出场的——以国内知名“柚子夫妇”的头衔,以一颗柚子敢标价300多元的亮眼成绩。

台上,袁国顺坐她对面,静静听完讲述后,最终说出了上面那句令黄晓玲云开月明的话。

对话仍以袁国顺最习惯的“对弈”开始。从2016年正式开讲“免费”商业模式以来,他的每堂课一定会临时抓两个到现场来求解的中小微企业主,通过1V1、1V2“battle”的形式,将内容以最短的接收路径传输出去。

从一斤3、4元无人问津,到转手20~30元一斤被中间商狠赚差价,黄晓玲和丈夫非常不甘心,决定苦心钻研种植技术,最终靠品质成为“柚子大王”。

尽管在细分赛道上,黄晓玲已经是冉冉升起的“商业明星”,但这一切距离真正意义的商业文明还太远。

黄晓玲的问题是,300元一个的柚子不愁卖,但它只能卖给特定人群。种柚子对夫妻俩来说,到了战略调整的关键期。

现场,主持人在两人之间把问题抛来抛去,场面一度剑拔弩张,袁国顺通过提问,快速掌握了黄晓玲忽略的关键内容,最后送给她4个字——“西褚南柚”。

不能再盯着自己的柚子想出路,“开放”势在必行。袁国顺告诉黄晓玲,把柚子从贱卖做到单价冠军,技术就能解决。但要让一艘“航母”转向,必须转变思维模式。

袁国顺以褚时健哀牢山种褚橙改变橙子命运为例,结合“袁创免费模式”中的“绑架”“超级赠品”等模型,现场带着黄晓玲走出“困境”。“关注单棵果树的收成已经不是目标,你要关注的是果园、甚至气候问题。”袁国顺试图深入点拨。

他问黄晓玲,对周围的种植户开放过技术吗?显然,这是“柚子夫妇”的核心壁垒,答案肯定是没有。“把核心优势变成别人赚钱的工具。”袁国顺进一步解释,让别人因为我而变得有钱、有价值,“这时你的柚子是不是更有价值?”

做技术输出、挂上标签,问题不是能不能卖出去,而是够不够卖。从“做生意”到 “做生态”,短短几分钟,黄晓玲醍醐灌顶,当自身经营任务完成“使命转换”后,眼前豁然明朗。

不要试图让柚子来改变企业的生存现状,而要在普及核心优势技术等基础上,担任广大种植户的创业导师,用创新商业模式去改变“柚子的世界”。最终,自己也将从中受益。

“别人带着赤裸裸的目的去销售,我带着‘免费’的诚意去转化交易,客户当然愿意跟我交换。”袁国顺总结说,锁定客户、粉丝,提高业绩和附加值,让企业家们有效地、快速打动客户,完成交易。这就是“免费模式”。

坐在记者对面,袁国顺讲述了这个案例,替“柚子夫妇”诊断天价柚王一事,发生在《国顺案例库》的录制现场。

“别人看山是山,我看山是人。”袁国顺说,始终围绕人的诉求去深思“共同体命运”,才是免费模式要传递的终极商业理想。一种个人主义经验的落地和系统化生成,是一个漫长过程。结合经商经历和多年来的苦心追问,袁国顺最终总结出一套以“免费模式”为战略业务核心的方法论。

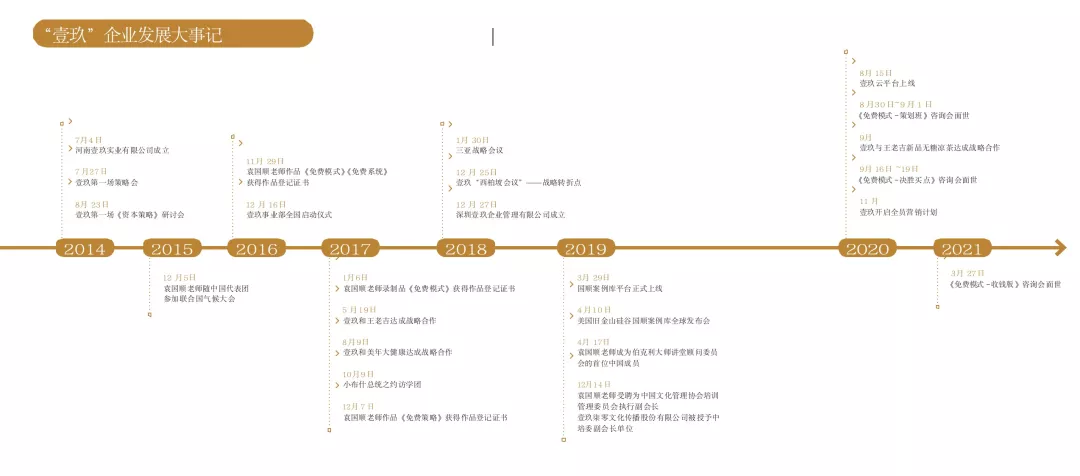

棋至中盘,回望这一路的经历,正是有了几十年的创业实践和每一个踩过的坑,“才能让我讲起免费模式时有血有肉。”2014年,袁国顺以郑州为大本营,创办了河南壹玖实业公司,致力于帮助中小微企业拨开迷雾、看清未来。

截至目前,“壹玖”以每年近百场线下课堂为基础,吸引到数万企业会员。同时,还在线上积累了500万听袁老师讲“免费” 商业模式的粉丝。

▲“壹玖”企业发展大事记

按照壹玖和袁国顺的构想,目前正在录制的《国顺案例库》,将以互联网平台模式,打造一台永不打烊的免费商业大餐。

企业咨询本身就是所有学习品类中价格最贵的服务,动辄成百上千万元的咨询费让困境中的广大企业主望而却步。坚持为中小微企业服务、帮助会员打造更具竞争力的商业模式,袁国顺的《免费模式》总结形成了 16 个免费模型及《免费系统》(即“壹玖生态圈”),目前已被许多企业作为发展战略的范本。

“免费课堂将永远面向企业主敞开,可以轻松运用到实践中的免费模型也在不断更新。”袁国顺说,到一个新的城市开讲, 经常会遇到“熟人”,“同一节课,听过几十上百遍的人比比皆是。”

整个采访,袁国顺沿袭了他讲课的风格 :轻松、幽默,能完整描述每个细节。聊起过去几十年的创业经历,他甚至能清晰地回忆起一件事发生在“哪年哪月哪日”。

你以为是你自己的车辙,其实都是前人的脚印。采访进行到最后,记者问袁国顺,如果现在有个机会可以穿越,回到当初离开家的那天,您会如何规划接下来的人生?

人生的关键经历,是在正确的时间遇到正确的人,并在他们的帮助下做出正确的选择。“不做生意,去当老师,教育太重要了。”做一个好老师,袁国顺说,在输出干货的同时,还能逗学生开心。

Recommend

-

43

43

天下没有免费的午餐:零首付购车套路大全

-

11

11

微信上线三款免费红包封面限时领!肯德基圣诞款最火 【CNMO新闻】过年过节的,发红包最流行的方式就是直接用

-

8

8

作者 | 褚杏娟 App 越界,用户妥协。 据外媒报道,苹果将在初春公开发布 iOS 下一个测试版本,该版本会要求 App 们提供跟踪透明隐私措施。受该政策影响最大的 Facebook,此前已经联手众多企业与苹果“开撕”,扎克伯格在最近的第四季度财报...

-

12

12

封面人物丨王亮:喜剧的执与不执 - 精选 - 商界网 | 商界APP-专注于商人-企业以及商业思维封面人物丨王亮:喜剧的执与不执 马冬 2021-04...

-

11

11

封面人物丨造梦者马斯克 - 精选 - 商界网 | 商界APP-专注于商人-企业以及商业思维封面人物丨造梦者马斯克 崔小花 2021-06-04 13:50:52

-

8

8

封面人物丨董明珠 :下半程 , 格外用力封面人物丨董明珠 :下半程 , 格外用力 马冬 2021-10-11 11:07:31

-

13

13

之前我们出过一篇文章,向大家推荐了知名 CG 艺术网站 Artstation 旗下的教育品牌 Artstation Learning。2022 年初 Artstation Learning 宣布站内课程全部开放,永久免费供所有人学习。这些课程都...

-

11

11

新浪VR > 正文页 美国时代周刊将发行首个NFT杂志,V神为其封面人物...

-

4

4

封面人物丨李小加:金融前锋 - 精选 - 商界网 | 商界APP-专注于商人-企业以及商业思维 封面人物丨李小加:金融前锋 ...

-

2

2

V2EX › 心理学 免费替发红包封面的商家做宣传的人是种啥心理?

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK