用户分群模型,怎么搭建?

source link: http://www.woshipm.com/user-research/5033944.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

编辑导语:用户分群,是许多互联网运营者都了解的一项内容。写用户分群的人很多,但实际用到工作中,却经常被问到:“多久才能提升业绩?”等犀利的话。作者分享用户分群的痛点、提升业绩的关键以及如何进行用户分群组装三方面的内容,讲述如何搭建用户分群模型。

一听到用户分群呀,很多同学都来劲了,网上大量写用户分群多如牛毛。可实际工作中,经常做完分群以后被一句话问死:“所以能提升多业绩?不能提升业绩你分它干啥?”质问如此犀利,以至于很多同学自己都怀疑人生:到底分群的意义在哪里?

今天系统讲解一下,如何破这个局。

一、用户分群的痛点

最大的痛点在于:分群本身不能直接产生价值。无论分群用的是啥模型,最后的结果也只是一个数据标签而已。问题就在于:没有一个用户会为这个标签买单。

用户买单的原因永远是:需求:我刚好需要这个。

- 渠道:我刚好看到你家在卖

- 价格:你家商品价格很便宜

- 设计:你家商品设计很好看

- 品牌:你家牌子我很喜欢

- 跟风:我看别人都在你家买

- 功能:你家商品功能多,好用

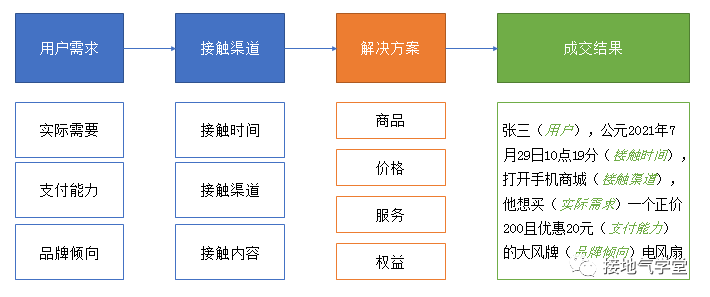

并且是这些因素综合影响的结果。指望一个模型,把以上所有通通预测清楚,是100%不可能的。那相当于要求算法工程师能精确到:张三公元2021年7月29日10点19分会打开手机商城,他恰好想买一个正价200且优惠20元的大风牌电风扇……这么搞,还不如请个算命大师靠谱。

知道问题关键所在,破局的思路也就清晰了:放弃用一个神威无敌大将军模型,一炮搞掂所有问题的幼稚想法。从影响用户消费的因素出发,分模块,各个击破。

二、提升业绩的关键

影响用户消费的因素之间,有内在逻辑关系(如下图):

用户有需求,恰好能接触到某个品牌,然后再思考这个品牌提供的解决方案能否满足需求。

因此从大类上,可以拆解成三大模块:

- n用户需求

- n接触渠道

- n解决方案

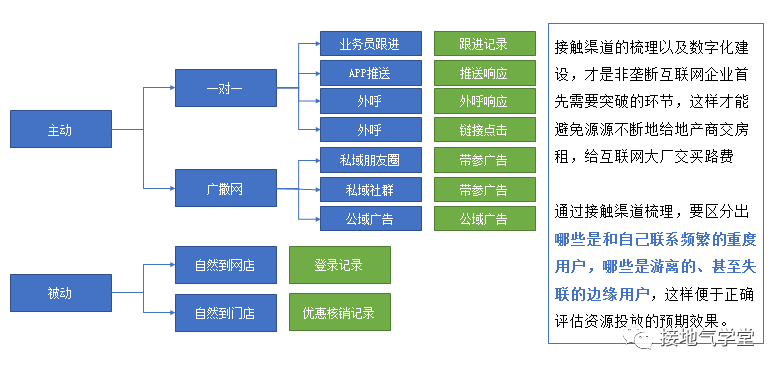

大部分企业不是头腾阿美滴,没有垄断地位,因此最大的难点是中间层:接触渠道。如果无法有效接触用户,前端的需求洞察,后端的方案匹配,都是空谈。

因此,真想让用户分群模型见效,首先要突破的是接触渠道这一环。对用户接触行为进行分群,区分出不同用户适合的接触渠道,能直接提升落地效果(如下图)。

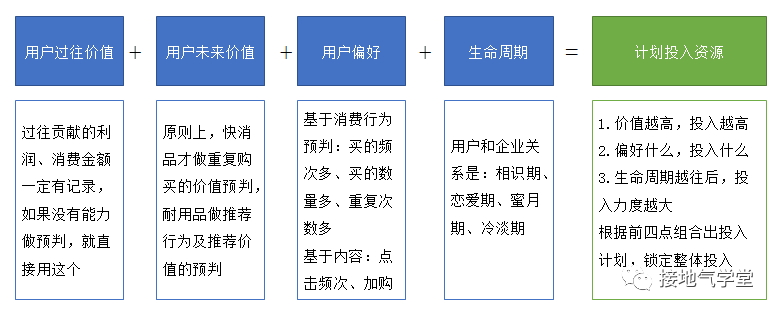

大部分企业不是能大把烧钱的公司,资源要谨慎使用。因此第二大难点,是区分用户支付能力,计算出到底值得投多少资源去做。

注意:很多同学懒省事,喜欢算一下累计消费就交差,累计消费高的就意味着支付能力高,就值得投资源,这是懒政。

因为历史消费不代表未来消费,有些品类可能有用户忠诚度,会进行复购。有些品类压根就是一笔的生意。因此这里建议拆分几个标签,分别做归类(如下图):

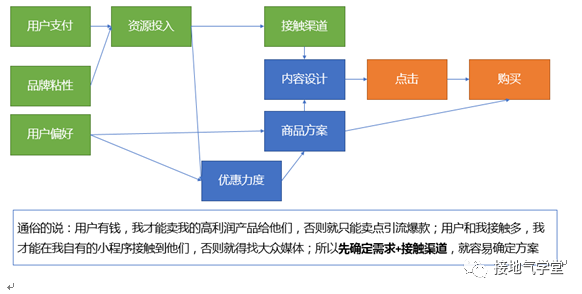

大部分企业不是平台企业,只要有交易就行,不在乎是谁的产品。因此在匹配解决方案的时候,就注定了有些商品可能没有市场竞争力,只能匹配给忠诚度高的客户;有的商品就是拿价格换销量,引流一把而已。

所以解决方案,是紧密结合用户的价值、需求、触点来做的(如下图):

有了以上准备,可以开始搭积木,组装能提升业绩的分层模型了。

三、用户分群组装方式

经过上一步分析,准备好各个基础模块(如下图)开始组装。

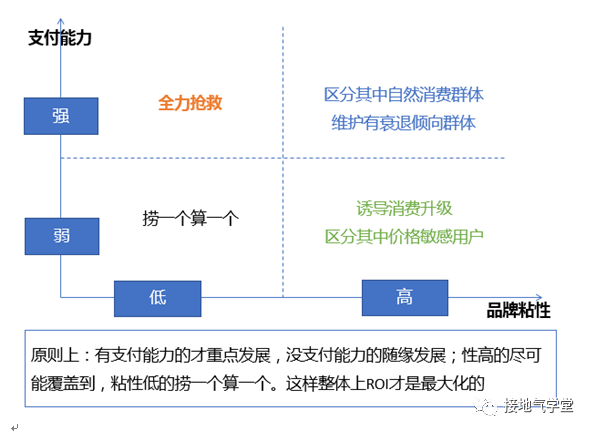

第一步:基于用户支付+品牌粘性,确认基础分群策略,锁定每个用户值得多少投入和预期达成的目标。

如果想进一步提升效益,可以在这里增加两个模型:

模型1:自然消费预测。通过建模/分析,发现高概率(70%以上即可)自然消费的用户,然后削弱该部分用户的投入,这样就能进一步提高分群策略的资源投放ROI。

模型2:价格敏感性分析。通过建模/分析,发现高价格敏感型用户,然后视当前业务发展情况,如果缺销售数量,就投钱做这批用户;如果缺利润,就暂时放弃不做,这样也能进一步提高ROI。

第二步:基于用户偏好+接触渠道,确认接触策略。

注意,在接触策略上,对于重点用户,完全可以采取地毯式轰炸的战术,店员、APP信息、短信轮番上阵,直到100%覆盖。而对于边缘用户,则要看接触概率,评估是否值得投资去联系。

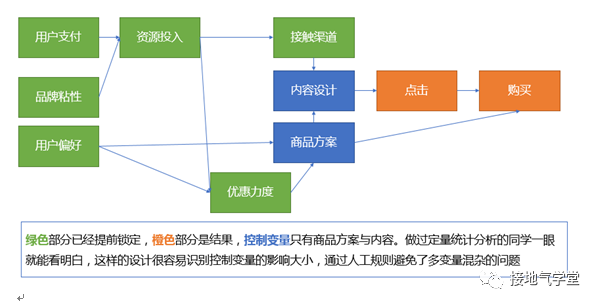

第三步:用户分群+用户偏好,确定商品、促销方案。其中用户偏好决定了匹配哪种商品,分群策略决定了投不投优惠,投多少优惠力度。

第四步:确认内容。以上三项都确认完毕后,内容就是水到渠成的。

因为每个人群推送的商品、优惠方案、接触渠道已定,内容只需要根据不同接触渠道热点,创作相应的图片、文字、视频即可。

以上,组合出来的,就是一个完整的运营落地方案。相比之单纯给一个:会消费/会流失的预测结果,这种组合方案有几个明显优势:

第一,锁定了用户应该投入多少资源,避免了“你不投,用户咋产生价值?用户没产生价值,我为啥要投?”这种鸡生蛋、蛋生鸡式样的侧核批。

第二,先考虑接触渠道问题,避免了“你分析的都有理,但是我联系不上客户”的尴尬。

第三,大大减少了控制变量,避免了扯不清到底用户不买是投入不够还是设计不好。

因为已经提前锁定了资源和接触渠道,因此控制变量只剩下内容、商品两个。后期优化就是看怎么换内容提高点击,怎么换商品提高转化。

这样后期复盘分析思路也清楚:通过多轮商品、内容测试,能找出在现有商品结构下,对用户运营的能力上限在哪里,哪种手段好用。这样不但能提升短期效益,而且能为长期内推动商品升级做铺垫。

从本质上看,之所以需要这种组合式分群模型,是因为当分析目标是:“提升业绩”的时候,影响结果因素太多,不细致考虑,很有可能满盘皆失。

想让数据见效,从来都不能指望“一模平天下”,多方调动资源才是正道。这种分群思路与建模过程,实际上就是CDP运营的整体思路。

#专栏作家#

接地气的陈老师,微信公众号:接地气学堂,人人都是产品经理专栏作家。资深咨询顾问,在互联网,金融,快消,零售,耐用,美容等15个行业有丰富数据相关经验。

本文原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK