后疫情蓝海赛道,心理健康公司的海外成功模式有哪些?|58 投资笔记

source link: https://cn.technode.com/post/2021-07-30/58-chanye-jijin-xinli-gongsi-haiwai-chenggong-moshi/

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

后疫情蓝海赛道,心理健康公司的海外成功模式有哪些?|58 投资笔记

编者按:本文来自 58 产业基金,作者为王妤庭、魏源。

科技越来越发达的现代社会,随着信息爆发,媒体鼓吹成功与外貌,人们陷入焦虑、比较、欲望和无力的矛盾当中。根据中科院《中国国民心理健康报告》相比 10 年前,国人心理健康水平有明显下降,并呈现年轻化的趋势;此外,世卫组织发布《2019 年全球自杀状况》报告中最新估计,2019 年每 100 例死亡中有 1 例是自杀,自杀是全世界的主要死因之一。因此,心理健康是本世纪人类需面对的核心议题。

本文从成熟的海外市场出发,梳理近期融资趋势、扫描跑出来的 “独角兽” 公司和创新心理健康产品,透过 10+家案例提炼出行业发展趋势和关键要素的共性。

逐一分享以下部分:

- 发现 | 海外心理健康市场融资扫描

- 科普 | 关于海外心理健康服务二三事

- 案例 | 细数那些海外心理市场的 “独角兽”

- 产品 | 细数那些创新的海外心理健康产品

- 观点 | 中美差异、演进趋势和关键成功要素

本篇投资笔记破万字,可以根据标题直接跳到感兴趣的部分阅读。Enjoy!

文 / 王妤庭、魏源

一、发现 | 海外心理健康市场融资扫描

梳理近五年(2015-2021 年 H1)海外心理健康投资事件,经整理共 153 条融资事件。发现如下:

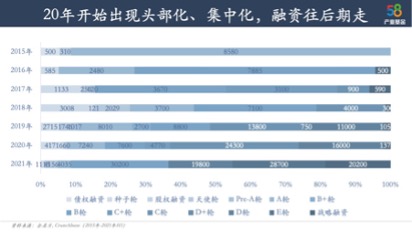

整体来看,海外心理赛道投资金额逐渐走高,2015 年-2021 年 H1 赛道累计融资额超过 27 亿美元,仅2021年H1心理健康赛道的融资额就超过10亿美元。随着疫情刺激、科技与城镇化发展,带来贫富差距拉大、社会压力节节攀升,普遍民众心理疏通的需求日益增加。

从轮次与金额来看,2015 年属于海外心理健康的起步期,以天使轮等早期投资为主,整体投资金额和事件数目皆不大。2017 年海外心理健康开始有成规模化的公司出现,当年融资金额最大的公司分别为 Headspace 和 Talkspace,如今也都成长为独角兽。2020 年海外心理健康赛道迎来高速发展期,C 轮以上的公司在当年融资额占比超过整体赛道的 65%,说明海外赛道开始出现头部化、集中化。2021 年海外心理健康赛道迎来第一波收获期,2 家公司已在美股上市,分别为 LifeStance 与 Talkspace,同时海外资本市场也积极布局早期具科技属性的心理健康公司,2020 年投资 A 轮以前公司达 18 家,2021 年 H1 则为 15 家,每一年都创下历史新高,说明心理健康赛道在海外市场(欧美为主)已热火朝天。

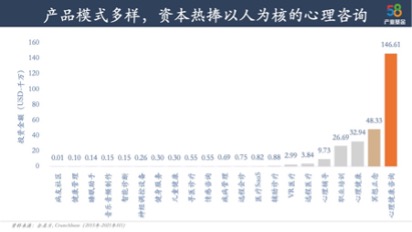

从心理健康赛道的子领域来看,产品模式百花齐放,包括健康管理、睡眠助手、儿童健康等;从各模式融资体量来看,2015 年-2021 年 H1 累计融资额的排序依次为心理健康咨询、冥想正念、心理健康(即没有人服务的产品,如 Happify Health 等)。其中,心理健康咨询领域,即有“人”来服务的模式,拿了市场上53%的钱。说明海外投资机构更看重咨询师带来的服务,并且有人的服务能较好的解决问题并有较高的单价。第二,冥想正念子领域获取 17% 的融资额,主要为 HeadSpace 和 Calm。第三,心理健康领域 2020 年开始增长较快,此领域的玩家是以数字化产品的方式给用户提供解决方案。

二、科普 | 关于海外心理健康服务二三事

01 海外心理服务市场有多大?

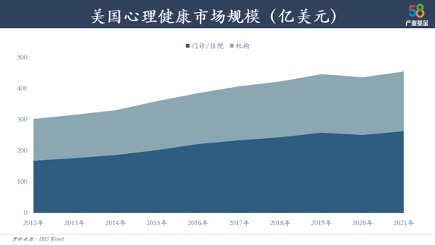

2020年全球心理健康市场约1000亿美元,其中北美和欧洲各占约 40%,整体增速约 3%,其中增速最快为亚州地区,增速超过10%。

市场规模最大的国家为美国,整体市场已经较为成熟,根据 IBIS World 数据显示,美国 2021 年心理健康市场规模约 450亿美元,其中非门诊心理治疗(心理健康机构)市场规模 190 亿美元,门诊心理治疗规模 260 亿美元,整体赛道与细分赛道增速均在 3%。对于心理健康机构赛道来说,从服务形式上看,线上市场目前规模约在 23 亿美元,CAGR 约 11%,企业心理服务市场市场规模约 68 亿美元,CAGR 约 5%。

美国心理健康增量市场约有200亿美元。主要来自于尚未接受心理健康服务的人群。在渗透率角度来看,美国每年心理健康服务的渗透率从 2002 年的 9.4%,一路上升到 2019 年的 12.3%,覆盖约 4000 万人,根据 Buckeye Recovery Network 机构统计,2019 年美国有超 6650 万人面临精神健康问题,占比超过 20%,仍有约 2000 万人尚未接受服务。拓展增量市场的主要机会来自于服务便利性和用户可负担性。

02 疫情过后海外用户如何看待心理健康?

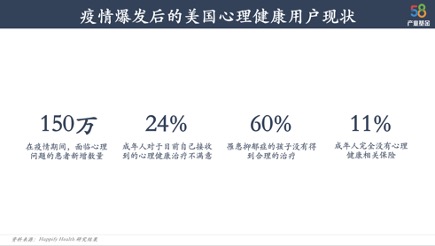

在疫情爆发后,心理健康问题愈发突出,据美国国家统计机构显示,疫情爆发后,面临心理健康问题的新增患者数量超过 150 万,在数量徒增的同时,心理服务供给仍有较大不足。有24%的成年人对目前的心理健康服务不满意,而居然有超过60%的罹患抑郁症的未成年人并未得到合理的治疗,心理服务供给端仍有较大突破的空间。同时,在支付端上,仍有 11% 的成年人完全没有心理健康相关的保险,即使在被覆盖的群体中,根据 statista 统计,每年 “out-of-pocket” 也仍然限制了超过 40% 被医保覆盖的用户接受心理健康服务。

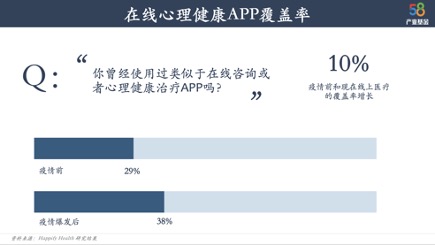

传统心理服务效率低且价格贵,一般单次预约需要等待 1 个月,单次的咨询费用也在 300-400 美元。传统的心理健康诊所、心理咨询工作室日益不能满足美国用户的需求,在线心理健康服务凭借高效低价的优势崭露头角,尤其在疫情期间,在线心理健康 APP 的覆盖率直线上升 10%。即使在疫情后期,头部 APP 也仍然保持了高速的增长,传统心理健康服务逐渐向在线心理健康服务过渡。

03 美国心理服务行业痛点?

- 心理健康触发多种疾病并成为严重负担:超过 45% 的成年人在一生中会经历心理健康问题,自 2001 年以来,美国年自杀率增加 30%,每年花费 46 亿美元用于精神疾病急诊室就诊,每年因为心理问题导致的收入和生产力损失高达 1920 亿美元

- 需求增长但是服务效率不足:需求增加受长期趋势推动,包括发病率增加和干预率提高。每年约7000万美国用户患有精神疾病或障碍,仅有约60%的用户获得干预和照顾,受限于精神心理发展较为缓慢,主流治疗方案仍是传统面对面的方法,导致整体服务效率较低,经统计,美国患者经常面临长达 1-2 个月的等待时间,无法及时获得支持

- 传统面对面疗法的局限性多:1)便利性低,美国地广需要花费较远的路程上门诊。2)成本高、收费高。3)难以跟踪后续成效。4)无用户/咨询师画像数据供匹配。整体来说,服务效率低,缺乏数字化工具和系统辅助,导致在匹配、问诊、跟踪等方面都依赖单一咨询师人工完成,随机性大且负荷有限

- 报销机制不完善,支付端没有完全打开:由于美国商保体系复杂,仅有 55% 的精神科医生接受商业保险,而其他专科医生则为 89%。使得普遍美国患者得自费支付治疗费用,导致许多用户因为经济能力放弃心理健康治疗

- 心理健康服务者普遍独立工作,导致其非临床事务较多:行业服务供应链高度分散,超过 95% 的从业者为独立执业,而家庭医生或其他初级保健医生的比例为 31%,这导致心理健康临床服务者,需要负担更多非临床的业务,比如接待、行政、财务等,无法仅专注于治疗

- 心理健康服务者极度分散、缺乏协调:心理健康服务者包括精神科医生、咨询师等,每个角色专长不同,由于行业分散,导致其没有通畅的途径和机制来进行共同诊断,使得整体医疗费用较高、并且治疗效果有局限性

三、案例 | 细数那些海外心理市场的“独角兽”

垂直玩家——已跑出两家美股上市公司

01 LifeStance Health Group

- 模式定位:2B 面向健康保险公司出售心理健康服务,以线下心理诊所为载体,提供线上融合线下、精神科医师结合心理咨询师的整合服务

- 运营规模:2020 年营收 77 亿美元,约 24.39 亿人民币,未盈利。2021 年 Q1 营收 1.43 亿美元,约 9.25 亿人民币,亏损 0.08 亿美元,和 2020 年 Q1 同比增长 96%,毛利率~30%。2020 年覆盖 370 家心理门诊、3097 名心理服务者(包括精神科医师、心理咨询师、心理治疗师等)、200+家保险机构

- 市值倍数:2021 年 6 月在美股上市,发行价为 17 美元,21 年 7 月已上涨至 28-29 美元。目前市值 104-105 亿,市销率(静)约 27-28 倍

- 发展脉络:2017 年公司成立,以线下心理咨询为载体,打造线上融合线下、精神科医师&心理咨询师的协作网络。从 2018 年仅覆盖 125 家诊所,三年增长到 370 家,服务供应链从 794 名,三年增长到 3097 名

- 团队背景:创始人 Mike Lester 为药学背景,多年医疗领域创业者,1998-2015 年曾创办 2 家公司被收购,如 Radiant(临床研发机构)和 Accelecare(创伤护理机),熟悉线下交付、商保机构。在 2016 年在 VC/PE 看项目、挖掘新方向,2017 年关注心理健康市场机会,决定跨界创业。其他高管团队分别来自于 Dell、贝恩咨询等

- 服务产品:按保险产品来收费。1)对于 C 端用户来说,提供线上、线下咨询服务,并且服务网络里的精神科医师和心理咨询师,双方可以分享病历,实施联合治疗。在预约、就诊、效果跟踪时皆为线上化,其中线上自助服务打包 headspace 的内容,接触的任何服务产品皆有商保支付。2)对于咨询师来说,具有常规的一系列线上管理工具。3)对于商保端来说,提供覆盖 27 州、73 行政区区的线上/线下心理服务,并且有完善的 C 端咨询结果数据追踪,根据公司的长期分析,每花 1 美元在心理服务,可以节省 5 美元的医疗开支,给商保节省赔付额

- 竞争优势:1)靠着商保、雇佣关系(W-2)给予心理咨询师稳定的接单量以及组织,快速扩展服务供应链,其服务供应链的年留存率高于行业平均。2)提供较为完整的产品方案,包括线上、线下、精神科医师、心理咨询师、整合方案等。3)信息化能力高,系统贯穿用户生命周期,并且能有效采集过程和结果数据提供给 C 端和保险公司。4)创始团队为连续创业者,商业能力强,具有创业多家公司被收购的经验

- 发展策略:1)由于公司的商业模式以线下为依托,因此是采取城市渗透策略来进行扩张,预计近年扩张到 37 个州、101 个都会区。2)在现有覆盖的城市以自建和收购的方式,增加其线下门诊和服务供应链,增加城市覆盖密度。3)横向业务扩张以发展企业端产品、增加家庭医生服务为主

- 案例特点:1)2017 年创立的公司,由于非常了解服务者的痛点和诉求(在美国 95% 的心理咨询师属于独立工作者),透过商保+雇佣关系和强悍的咨询师招聘团队,快速切掉市场上的供应链,其招聘速度在 2020 年 Q2 有大幅提升,可能原因是许多个人心理工作室在线下无法支撑,亟需平台帮忙导客和线上看诊工具。2)在美国约有一半的心理咨询师无法接入商业保险,因此 C 端需要自费,而公司解决支付端问题,因此平台上 100% 都可以进行商保支付。3)商保爆发的前提也是依赖于2014年美国通过的《心理健康与成瘾平权法案》,赋予心理健康服务和身体健康服务享受同等的健康险报销权益,才有商保介入的可能性。4)非常重视信息化建设,增加服务效率。对比同行,公司相应的速度最快,并且在用户、个案都有数据标签、个案沉淀,进而实现电子病历共享、联合治疗的可能性

02 Talkspace

- 模式定位:2C 面向用户提供线上心理咨询服务,包括视频、电话、文字三种形式,后扩展到 2B 给企业端提供员工心理咨询服务

- 运营规模:2020 年营收 76 亿美元,约 4.92 亿人民币,未盈利。2021 年 Q1 营收 0.27 亿美元,约 1.75 亿人民币,亏损 0.12 亿美元,和 2020 年 Q1 同比增长 144.2%,毛利率为~63%。2020 年覆盖 2650 名心理服务者(以心理咨询师为主,精神科医师较少),服务~7 万名 C 端付费会员(其中企业端占比~55%)

- 市值倍数:21 年以 SPAC 形式上市,和 Hudson Executive Investment Corp. 合并,合并交易时估值为 14 亿美金。目前合并上市后,二级市场价格为 07 亿美元,市销率(静)约 14-15 倍

- 发展脉络:2012 年由 Oren Frank 和 Roni Frank 夫妻创立于 2012 年,由丈夫负责企业运营、妻子负责产品,以低客单的 “文本治疗” 产品形式切入心理咨询服务,允许用户不限量短信的方式给咨询师发信息,累计 12 轮融资,共融资 13 亿美元

- 团队背景:创始人 Oren Frank 为理工背景,过去多从事数字营销相关工作。与 HEIC 合并后,目前公司的董事长为 Doug Braunstein,具有 30+年的资本运作经验,曾任职 JP Morgan 的 CFO 和副董事

- 服务产品:1)C 端产品,心理咨询师服务分为三种类型。第一种为每周 65 美元,可以不限量发送文字、音频信息给咨询师。第二种为每周 79 美元,在不限量文字、音频信息的基础,增加 1 次视讯咨询。第三种为每周 99 美元,在不限量文字、音频信息的基础,增加 4 次视讯咨询。此外,精神科医生的咨询服务为 1 次 125-200 美元。2)B 端产品,咨询服务按次数收费,为每次 65 美元。精神科医生的咨询服务为 120-180 美元。3)商保产品,咨询服务按次数收费,每次 70 美元,精神科医生的咨询服务为 120-180 美元

- 竞争优势:1)重视移动端产品体验,是目前美国心理咨询 APP 排名第一的产品,其简洁、治愈的产品界面颇受用户喜爱。2)擅长 C 端品牌营销,在社交媒体上皆有曝光,并且有明星来使用和发声。C 端基础量大,是整体赛道网站月访问量最高的公司。3)从会员制心理咨询出发,以低客单的文字产品打开市场,之后层层往上增加客单价(比如增加视频问诊次数、精神科医生咨询等)。4)以 C 端起家,再延伸到 B 端,由于前面有累计服务 200 万用户的积累,其服务质量、咨询师-用户匹配效率较为出色,因此在 2018 年决定切 B 端后,B 端服务起量迅速。并拿下 Google、Blackstone 等重要客户

- 发展策略:1)稳住现有服务的付费会员,并持续增加其消费频次和深度。并持续靠社群媒体、品牌推广来获取新用户。2)B2B 业务,持续渗透目前已经服务的企业、商业保险公司,并扩展到高校客户。3)增加自助服务的产品矩阵,比如睡眠、健身等,进而延长会员留存周期。4、重点开展精神心理方向,将疾病性用户往精神心理服务导流。5、国际化布局,并收购合适标的,往加拿大、英国、南非、新西兰、澳洲等英语国家入手

- 案例特点:1)业内第一家以文字形式改造心理服务产品、大幅降低客单价来吸引用户的公司。因为是异步文字交流,更能使平常没有接触过心理咨询服务的用户来尝试。2)主打线上服务,因此从筛选、匹配、治疗、结果、维护等都有数据埋点,可以进一步进行运营环节的优化和调整,而不同于以线下为主的公司,其过程难以数字化追踪。3)2017-2019 年 C 端增长较为缓慢,可能原因为市面上增加许多心理服务公司来竞争,因此 19-21 年公司的增长主要来自于 B 端业务的打开

03 Lyra Health

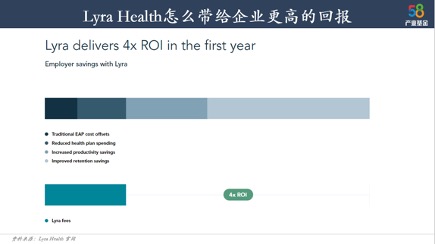

- 模式定位:Lyra Health 是 toB 的企业的 EAP/Health Plan 服务商,通过 1 年 16-25 次的线上与线下免费治疗服务,提升公司的员工产出效能并且降低离职率

- 运营规模:目前 Lyra Health 服务超过 150 家以上的大型公司,其中包括 Facebook、星巴克、Uber、Ebay 等头部企业。共服务超过 200 万名企业员工,2021 年预估年收入 2 亿美元,平均每用户年贡献 100 美元

- 市值倍数:目前估值 46 亿美元,市销率约 23 倍

- 发展脉络:成立于 2015 年 1 月,同年 10 月完成第一笔 A 轮融资 3500 万美元,2017 年 1 月成为 Ebay、Uber 的供应商,2018 年 5 月完成 4500 万美元的 B 轮融资,2020 年 2 月完成 7500 万美元 C 轮融资,同年 8 月完成 1 亿美元 D 轮融资,今年 1 月完成 1.87 亿美元 E 轮融资

- 团队背景:David Ebersman,前基因泰克公司 CFO,在 09 年基因泰克公司被收购后出任 Facebook 的 CFO 职位,在职 5 年后离开 Facebook 创办了 Lyra Health

- 服务产品:为员工提供 24 小时的心理健康服务,整体等待时间小于 1 天,主要服务包括:治疗,药物管理,教导,生活咨询。目前收费模式主要分为两种:1)第一种完全接入 EAP 项目,在这种合作模式中员工享受免费的 16-25 次咨询/治疗服务,主要的付费方为企业。2)第二种接入 Health Plan,主要针对是药物管理和其他心理健康治疗服务,基于不同的保险政策,员工通常需要自费一部分

- 竞争优势:1)由于心理健康服务的费用经常在整体费用中,员工通常会选择留给其他看病费用,而不是共同使用,Lyra Health 的模式可以有效提高员工的使用频率。2)在企业付费者的角度考虑,Lyra Health 提供了更多对工作效率提升以及离职率降低的价值,所以企业付费意愿较强。3)同时,Lyra Health 的创始人背景提供了极大的 BD 优势

- 发展策略:主要通过创始人的背景,在项目开始阶段就拥有了 2 家大型厂商,后期也主要是以大型厂商为主,包括 Ebay、星巴克、Uber、Pinterest 等大厂,平均每个企业拥有超过 4 万名员工

- 案例特点:1)切入员工因为压力等心理原因生产力低下和离职,导致企业整体成本升高,形成和传统方案的差异化点;2)极强的创始人背景带来极强的BD资源,用户画像基本为大型企业;3)通过对员工提供 16-25 次免费服务的方式提升服务的使用率,切实从企业和员工的双向角度同时提供合理的解决方案

04 Cerebral

- 模式定位:2C 产品,线上心理门诊,主要面向有严重心理疾病用户,用户可以通过 App,完成问诊,治疗与开药的所有流程,业务范围目标覆盖美国全国

- 运营规模:注册用户数约 10 万,其中超过 80% 完成了首次测评,转化率较高。在 app 端,从 2020 年 12 月份上线以来,平均月下载量约 6 万,从七麦存在的监测数据看,每月增长十分稳定,不存在突增的拐点,说明早期的网站流量并没有集中导入 app 中,网站和 app 中存在着一定的间隔

- 市值倍数:估值 7 亿美元,目前 766 名员工,行业平均员工创造年收入约 15 万元,对应 1.149 亿美元收入,市销率约 11 倍

- 案例简析:

- 发展脉络:成立于 2020 年初期,疫情期间大部分心理健康门诊关停与全民心理状态变差,Cerebral 通过网站端快速发展,最开始布局加利福尼亚州与俄亥俄州,在 2020 年 6 月完成了 3500 万美元的 A 轮融资,并且 1 年内拓展了其他 8 个州,在 2021 年 6 月宣布完成 B 轮 27 亿美元的融资

- 团队背景:创始人 Kyle Robertsonvute 咨询背景出身,从沃顿 MBA 毕业后,开始做创业孵化器,在 20 年初成立 Cerebral

- 服务产品:通过 30 美元/月的首月优惠服务进行引流,然后提供:1)85 美元/月的服务,包含每月咨询(咨询师)与送药服务;2)325 美元/月的服务,包含每月咨询(咨询师)、每周治疗师服务(有开药资质)、开药与送药服务。药物需要用户单独付费,Cerebral 支付运费

- 竞争优势:相比于传统的线下门诊而言 ,Cerebral 有着更低的价格优势,Cerebral 与其他的新晋 2C 平台相比,主要针对的是有开药需求的用户,Cerebral 和其他互联网开药机构比,又有着整合的解决方案,提供一站式服务,对于同样在该赛道的玩家而言,Cerebral 的服务规模覆盖美国全国,拥有供应链优势

- 发展策略:目前仍处于主营业务的高速发展期,截至 2021 年 6 月,Cerebral 可以覆盖美国 10 个州,接下来准备拓展更多州的业务,从 Linkedin 发布的招募信息看,超过 80% 的在招岗位是兼职的注册护士+全职的咨询师,招聘范围覆盖美国所有州,旨在快速扩张主要业务

- 案例特点:作为心理健康领域成长最快的独角兽,Cerebral 和其他资本 “红人” 的不全相同:在用户画像上,从药品切入,降低了用户获取处方药的难度,同时一体化了“开药+治疗”的环节;在覆盖范围上,Cerebral 相比传统的互联网开药公司覆盖区域更加广阔。即使在商保中覆盖度较低,但是降低了刚需用户(有精神处方药物需求的客户)80%的成本

58 产业基金观点

- 服务产品设计是关键要素,回看 Talkspace 的发展历程,以不限量文字方案切入,确实快速实现用户增长,并且获得大额融资。但是走到后头,文字咨询形式给予咨询师带来较大的障碍,因为在没有视频咨询的情况下,需要给用户回复情绪性、碎片化的语言,比如 “我心情差、睡不着怎么办”、“我是不是抑郁了” 等,这些文字难以在 1-2 次沟通里有较完整的回复,且咨询师一天回复次数有限,因此对比语音/视频咨询可能 1-2 次可以建立共情,但文字形式可能聊 1-2 周都无法和用户建立共情。此外,从用户角度来看,由于文字咨询背后的供应链接心理咨询师,心理咨询师要回复庞杂的信息,速度较为缓慢,导致异步的设计,没办法马上接住用户的情绪,并且相当于给心理咨询师承担“正式咨询”的转化接待工作

- 目前美股上 2 家上市公司,基本上都是靠 2B(商保/企业端)在疫情快速起量。虽然美国市场上,本来已经有许多服务于商保/企业的综合型远程医疗公司,但是对于B端在选择服务接入的时候,还是会倾向选择垂直品类的公司。可能原因在于心理健康不同于其他疾病,是少数甚至唯一治疗环节线上化的品类,因此对于产品设计、系统开发、服务供应链管理是完全不同的逻辑

综合玩家——依赖收购来延展至心理健康品类

01 American Well

- 模式定位:2H 面向医疗服务者和机构提供数字化解决方案,包括软硬件,将工作流程线上化、以及院后连续远程护理;由于覆盖了 5000+名医疗服务者的临床网络,2B 给雇主、健康保险公司提供远程医疗服务

- 运营规模:2020 年营收 45 亿美元,约 15.85 亿人民币,未盈利。2021 年 Q1 营收 0.57 亿美元,约 3.69 亿人民币,亏损 0.39 亿美元,营收和 2020 年 Q1 同比增长 7%,毛利率~38%。截至 2021 年 Q1 覆盖美国 2000+个医院,55 个健康险产品,背后对应有 3.6 万雇主,以及 8000 万名 C 端受保人

- 市值倍数:2020 年 9 月在美股上市,发行价为 18 美元,2021 年第一季度曾上涨至 38-40 美元。目前市值 60 亿,市销率(静)约 11-12 倍

- 发展脉络:2006 年公司成立,起家以服务于医院的软硬件产品为主,公司爆发点在 2013 年发布远程问诊平台 Amwell 直接面向 C 端用户提供远程医疗服务,最早是用于突然性紧急护理,防止患者向保险公司开具不必要的急诊室账单,因此颇受保险公司喜爱

- 团队背景:创始人 Ido Schoenberg 有较强的医学背景,是医疗信息化领域连续创业者,曾创立为医院重症监护室的自动化企业软件提供商 iMDSoft,后续加入 CareKey 担任 CEO、TriZetto 担任首席战略官,在 2006 年创立 Amwell;目前总部成员有 812 名,其中以研发人员占比较高达 35%、其次是销售和营销人员

- 服务产品:1)2H,以订阅制收费方式提供 Amell 平台服务,包括院内管理软件、远程问诊硬件等,按照客户需求添加模块,比如支持专科的工作流程和功能包,比如中风护理等。医院客户可以按照自己的名称/平台进行部署,并提供家庭线(院后护理)、医院线(院内的远程医疗服务)的工具支持,此产品收入占比约 40%。2)2B,提供 7*24*365 的远程医疗服务,涵盖家庭医生、紧急护理、行为健康治疗、哺乳咨询、营养等,服务供应链的 5000+名都具有执照、商保报销资格。除了公司雇主,卫生系统客户也是目标用户,给予夜间、周末需求量大的急症医院填补专科医生的空白。此部分收入占比为~50%

- 竞争优势:1)十分清楚医院的痛点,透过信息化平台的支持,帮助医院提供院内院外打通的连续护理,进而增加医院的运营效率。随着多年专注于医院客户,产品有 40+个模块作为增值服务,并且为开放平台,让其他厂家也可在 Amwell 开开发产品给 H 端客户使用。2)将卫生系统、医疗机构、健康险公司合并在一个网络中,透过信息化系统,深度服务不同客户之间的工作流程和报销安排

- 发展策略:1)针对 B 端客户,现在接入 55 个健康险产品,但仅覆盖部分地区/人群,未来要提升单个商保客户的渗透率。2)针对 H 端客户,需要引导客户更全面地将 “数字护理” 嵌入到运营当中,包括培训、运营支持、扩展护理点等进一步推动医院对于平台的使用量。3)扩展新客户层面,除了和商保合作外,现在也和政府卫生部门探讨合作,从公共服务领域嵌入产品。4)持续投入信息化建设,包括 AI 部署的聊天机器人,可以提高服务效率并减低护理成本。5)拓展国际市场,第一站选择的是以色列,透过对 Avizia, Inc. 收购来扩张

- 案例特点:1)从 H 端起家,透过数字化系统切入院内的工作流程和院后的连续护理,其平台产品可以和H端自有的医院管理系统融合、打通。2)过去主要是做紧急护理,并没有涉及心理服务领域,后来透过收购Aligned Telehealth Inc,来扩展到行为健康服务,现在公司可覆盖1000+位心理服务者。3)从整体医疗系统出发,去构思其产品方案进而提升整体系统的服务效率。例如,一名患者亟需住院机构没有的专科来干预,透过 Amwell 网络内的医疗人员可以跨州进行远程服务,而不是花费较长时间和手续,转诊到其他机构来干预,减少不必要的患者移动工作。这些快速远程干预的护理点(Carepoints)在实证当中显著改善临床结果,进而优化州与州的医疗人员服务效率

02 Teladoc

- 模式定位:2B 面向健康险公司、大型雇主、中小企业提供远程医疗服务,品类包括家庭医生、行为健康、心理咨询、慢病管理等,旨在解决 C 端用户获取医疗服务时高昂的价格和地理时间的限制,以及节省 B 端给员工的医疗开支

- 运营规模:2020 年营收 94 亿美元,约 70.73 亿人民币,未盈利。2021 年 Q1 营收 4.53 亿美元,约 29.31 亿人民币,亏损 1.99 亿美元,营收和 2020 年 Q1 同比增长 150%,毛利率~65%。截止至 20 年底,覆盖 50% 的财富 500 强企业、5100+万会员和 2200+万个人付费用户

- 市值倍数:15 年 7 月在美股上市,发行价为 19 美元,21 年第一季度曾上涨至 305-308 美元。目前市值 01 亿,市销率(静)约 21-22 倍

- 发展脉络:2002 年在美国德州成立,是全美第一家远程医疗企业,2005 年推出 TelaDoc 医疗服务,患者可以通过拨打电话咨询求助,医生会在 3 小时内来电反馈,平均反馈时间为 30-40 分钟。并可以根据医生处方、病人要求直接给药房下处方,低客单的问诊费用,解决数千万缺乏医保人群的需求;2007 年面向 2B 为大型雇主提供服务,2015 年在纽交所上市

- 团队背景:创始人 George Byron Brooks 来自空军学院,学术背景涵盖飞行医学、工程科学等,在 NASA 任职数十年,包括语音开发、空间设计、远程医疗等;目前拥有 4400 名员工,其中六成在美国、四成在海外各地

- 服务产品:给雇主、健康险公司提供远程医疗服务包,其远程医疗服务产品并不仅是单纯的撮合,而是建立 100+个循证临床服务指南,提供高质量的远程服务。此外,其远程医疗服务产品集成了医疗服务者、雇主、患者、商保公司,将多方的工作流程打通,包括电子处方、HSA 支付、算法动态匹配会员和医疗人员等,解决美国医疗体系复杂的痛点。其收费方式有 2 种,第一种为会员制,每月缴纳固定费用、不限制问诊次数,由企业为员工和家属购买,或由健康险公司为受保人购买。第二种为按此访问收费,主要针对零散 C 端

- 竞争优势:1)业内第一家做远程医疗服务的公司,并且在 2007 年则面向雇主提供服务,加快其会员数量的扩展。由于拿下了一半 500 强公司,因此在企业端享受领先者优势。2)10+年的时间积累,和医疗机构、商保、雇主磨合,使得其信息化系统全面而完善,具有较好的延展性,解决各式各样处方、报销等问题。3)深度了解雇主需求,其服务产品以投资回报率为导向,经过第三方研究机构调研,公司为某零售商每月节省了~10% 的雇员医疗保健支出,在 Teladoc 服务期间,雇主每花费 1 美元在远程医疗服务,雇主的投资回报有 9 美元,因为其雇员有 90% 的问题可以透过远程医疗解决,而不用去线下门诊。4)在服务供应链端,和 NCQA(国家审查监督委员会)深度合作,其网络的医生都需要具备 NCQA 认证,且配置临床质量保证人员,对远程就诊服务进行督导,保证服务质量

- 发展策略:1)提高现有服务 B 端客户(雇主、健康险公司)的 C 端渗透率。2)以收购为主的方式,扩展新的服务品类,例如皮肤科服务、糖尿病服务、医疗咨询第二意见等,并扩大行为健康产品的供应。3)过去以直销为主,现在将透过分销网络来瞄准中小型企业

- 案例特色:1)从 13-18 年 Teladoc通过一系列收购,来提升其专科产品能力和市场开拓,包括收购西班牙、法国远程医疗服务公司,进军欧洲市场。以及投资Vida Health、收购 InTouch Health等,来覆盖到复杂精神和身体的慢病管理和急症护理解决方案,在这基础上,Teladoc Health成为全球唯一覆盖所有护理领域的远程医疗企业,从重症、慢病、日常护理等多场景。2)20 年 Teladoc 与擅长以数据驱动进行健康监测的慢病管理公司 Livongo 合并,用户资源实现共享,解决两家多年来由于营销和开发费用较高,未能实现盈利的痛点,高度互补。3)Teladoc 十分擅长资本运作,每一次营收和股价新高,都为其补充充足的现金弹药,实现全球市场的大幅增长和补足产品线覆盖,从 15 年发行价为 19 美元,五年多时间已上涨~8 倍,达 150 美元。4)Teladoc 切入心理咨询领域,也是以收购方式进入,包括 BetterHelp 等,集成后打包卖给 B 端

58 产业基金观点:

- 综合品类玩家代表企业Amwell、Teladoc都是透过收购的方式,进入行为健康/心理咨询领域,一家擅长 H 端和商业保险、另一家则擅长大型雇主,都有稳定的 C 端客户量作为支撑;然而,也由于两家都没有在心理健康领域做为主战场运营,仅是打包到服务包中,做的较浅,因此才有 LifeStance、Talkspace 等一系列公司同样面向商保、雇主的机会。从业绩来看,反而是专注于心理健康的 LifeStance 增长迅猛(注:Amwell 21 年 Q1 同比增长仅 7%、Teladoc 21 年 Q1 同比增长虽然有 150% 但主要来自于合并 Livongo 的贡献)

- 同样是综合品类的玩家,如果没有明显的差异化阵地(比如Amwell的医疗服网络或者Teladoc的大型雇主渗透率),那么很难在最终的战场上胜出。比如 doctor on demand 累计融资~16 亿人民币,最终被 Grand Rounds Health 收购,后者更擅长打造雇主的解决方案,而不是简单进行用户和服务者撮合而已

- 综上述两点,心理健康服务不同于其他慢病管理、紧急护理仅是在护理端,而是少数能将治疗环节线上化的品类,因此具有独立发展为平台的空间,而不是被综合平台完全覆盖掉

四、产品 | 细数那些创新的海外心理健康产品

面向C端——数字化创新提高服务效率

01 Alma Health

- 模式定位:18 年创立之初为咨询师共享办公室,20 年遇到疫情转型,现以服务咨询师为出发点,提供会员制的咨询师工具和服务

- 融资信息:18 年至今获得 3 轮融资,累计融资额近 61 亿人民币。近一期融资为 2021 年 2 月融 2800 万美金

- 团队背景:创始人为哈佛政治学本科,后续获得法学和医学博士,曾在麦肯锡、保险公司任职

- 产品简述:主要为独立站提供服务,给咨询师提供 C 端流量支持、日程规划、订单管理、发票和商保结算、咨询师社群和职后讲座等

- 收费模式:会员费,每月 125 美元或每年 1140 美元

- 产品评估:1)从咨询师供给端切入市场,透过赋能工具圈住一批过去在线下执业的咨询师。2)给咨询师打上精细化的分类,包括咨询师的身份(性别/种族/性向)、专长(情绪/亲密关系/身份认同/行为障碍)、学位资格(精神科医师/心理咨询师/心理学家/社工/营养师/精神科执业护士/咨询教练)、语言、治疗派系(认知行为/综合/精神动力学)。解决 C 端难找合适咨询师的问题。3)提供免费的C端和咨询师匹配服务,省去咨询师接待的时间

- 模式特色:1)不靠用户挣钱,而是从咨询师挣钱,并且不从咨询师订单上抽成。2)服务供应链不局限在精神科医师和心理咨询师,扩大到心理学家(不要求多年临床经历)、社工、营养师、护士等

02 Real Collaborative

- 模式定位:区别于 1v1 心理咨询,致力于透过数字化手段(网站、移动端)提供整合的心理健康服务,包括内容、状态跟踪、社群互助等

- 融资信息:19 年至今获得 3 轮融资,累计融资额近 03 亿人民币。近一期融资为 2021 年融 1000 万美金

- 团队背景:创始人为斯坦福数学与计算机科学本科,后续获得临床心理学硕士,曾在多家非盈利组织研究和设计临床心理项目

- 产品简述:先通过测评、选择适合的方案,之后方案内有音频、视频的内容,帮助你解决问题,并参与线上由心理咨询师带领的活动讲座(主题包括新手父母、同志身份等)

- 收费模式:会员费,每月 34 美元或每年 336 美元

- 产品评估:1)由于海外心理咨询费用客单较高,Real 主打的是整合式心理服务,透过音视频、直播讲座来降低 1v1 交付的客单价。2)首创线上团体治疗,透过活动讲座、社群的方式来进行,其效果和线下方案的差距有待验证

- 模式特色:1)主打团体治疗方案,有利于放大咨询师人效。2)将用户面临的生活/心理问题 “方案化”,使得 Real交付标准化产品。主推方案包括认识自己、情绪焦虑、升级亲密关系、寻找工作意义、了解抑郁等;由于没有人工咨询师介入服务,多是靠用户自助学习内容(类似课程),因此适合本身就对心理服务有认知且自律的人群

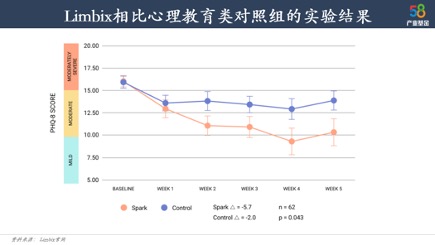

03 Limbix

- 产品定位:面向 12-21 岁的青少年团体,通过数字医疗的方法,治疗青少年的抑郁问题,减少青少年自杀率。产品主要通过医生处方触达患者

- 融资信息:成立于 2016 年,2016 年 11 月收到红杉领投的 300 万美元种子轮融资,2018 年 4 月,完成 Storm Ventures 领投 400 万美元的 A 轮融资,2020 年 5 月,完成了金沙江创投领投 900 万美元的 A+轮融资。2021 年 5 月 APP 端正式冷启动

- 团队背景:CEO Ben Lewis 工程背景出身,曾在谷歌、微软、Facebook 担任产品经理。核心团队主要由 1)互联网背景的产品与运营团队与 2)有临床和医院运营经验的团队构成

- 服务产品:

- 产品简述:在通过 FDA 后,产品将成为电子医疗处方(Prescription Digital Therapeutics ,PDTs),患者在拿到医生的处方后,Limbix 通过手机 APP(Spark)与 VR 终端,为患者提供 5 周的治疗,同时将治疗分为 5 个阶段,在不同阶段内设置标准的 2-8 个治疗流程。目前 VR 业务与 BehaVR 合作

- 产品研发阶段:目前已经完成了两个阶段的验证,现阶段正在与杜克合作,完成第三阶段的 FDA pivotal RCT 验证

- 产品评估:相比于其他心理健康 APP 有明显优势

1)如下图,Limbix 在产品效果上有显著的提升,对青年抑郁症的改善效果显著(p=0.043)优于传统抑郁缓解的 APP

2)Limbix 在留存率上是行业中位数的两倍,在实验中,30 日留存超过 30%

- 模式特色:区别于其他 APP,面向更细分的人群,Limbix主切极度细分的12-21岁的抑郁人群,在产品深度上发力,5年磨一剑,研发抑郁症的数字医疗解决方案,在产品效果上建立竞争优势

04 Mightier

- 产品定位:主要针对低龄儿童,帮助儿童提升情绪管理的能力,核心产品为游戏产品集合,同时针对没有移动设备的儿童,提供专门的平板设备,并且提供手环监测设备

- 融资信息:2016 年 11 月完成种子轮 200 万美元的融资,2018 年 7 月完成 240 万美元天使轮融资,2019 年 5 月完成 660 万美元的 A 轮融资

- 团队背景:创始人 Craig Lund 投行背景出身,在 1366 技术公司工作 7 年,任职 CCO(Chief Commercial Officer)

- 服务产品:

- 产品简述:项目主要与波士顿儿童医院和哈佛医学院合作,通过内置的多款游戏,解决儿童的情绪问题,同时家长可以选择购买手环,通过对心跳等体征的监测,实现对儿童状态的管理

- 收费模式:订阅制,每月 40 美元,硬件单独收费

- 产品评估:通过游戏的方式缓解儿童的情绪,将心理问题通过休闲的模式解决,不管从父母还是从孩子的角度接受度都较高,同时借助临床方法论,保证了产品在情绪管理能力提升上的实际效果

- 模式特色:模糊医疗属性,切入游戏概念,由于儿童游戏市场订阅制消费习惯早已成熟,家长付费意愿较高,同时通过硬件来提升用户价值

58 产业基金观点

- 创新产品都在透过整合式产品来解决定价高、治疗流程缺乏信息化等问题,然而目前跑出来的 Cerebral 应该是较为完整的,包括了药品、人工咨询,而非仅是加上课程内容而已

- 以咨询师侧收费的模式在国内不一定适用,因为中美供给侧的技术成熟度、薪酬水平差异较大

- 心理咨询服务关键点包括共情,短时间难以机器替代,如果没有咨询师人工介入的产品方案,一方面收不上价、另一方面还有待效果验证

面向B端——为企业省钱提高生产效率

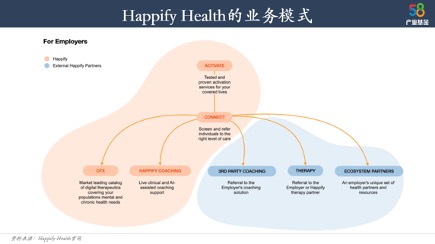

01 Happify Health

- 模式定位:2B 模式,面向企业,作为企业传统心理健康解决方案的线上补充方案,通过接入前期的评估,对适合的人群进行基于 AI 咨询师的治疗,并且提供心理社区以及数字疗法

- 融资信息:创立于 2012 年,累计融资额达 18 亿美元,2021 年 5 月披露最近一次融资,获得 Deerfield Management 的 7300 万美元融资

- 团队背景:创始人 Tomer Ben-Kiki,军队背景出身,退伍后开始连续创业,第一家是电子商务公司,之后创立了游戏公司 Oberon Media,代表游戏有祖玛、Purble Place。2012 年创立 Happify Health

- 产品简述:主要的服务产品为 1)完全摆脱真人的 AI 咨询师,该部分已经在医学上有了较好的验证,可以解决超过 80% 的病理问题,该部分占超过 50% 的收入;2)信息化心理治疗的整合方案,该部分主要包含由专业医生/咨询师维护的 PGC 的心理社区,以及非 FDA 验证的数字医疗方案

- 收费模式:主要是面向 B 端付费

- 产品评估:产品主要优势在于基于 AI 的数字咨询师,可以使 Happify 完全摆脱人工咨询师,同时提供数字医疗方案与心理社区的服务,为企业端提供完整的数字化健康的解决方案

- 模式特色:Happify Health 主要通过测评定级,为适合的人群提供AI咨询师与数字解决方案,摆脱了重人力成本,对企业来讲,在保证了服务质量的同时,有效的降低了服务成本

02 Better Up

- 模式定位:2B 面向企业提供给员工线上的心理健康、个人成长、职业发展的服务,包括教练咨询服务、员工心理/职业成长追踪和定制化方案等

- 融资信息:13 年至今获得 5 轮融资,累计融资额近 43 亿人民币。近一期融资为 2021 年融 1.25 亿美金

- 团队背景:创始人为南加大政治学背景,后续任职于迪士尼、VMware 等公司,曾负责 Socialcast 企业社交网络的产品

- 产品简述:给予企业完整的员工心理服务产品,包括不同能力线的 1v1 教练指导、员工个人成长能力追踪(情商、领导力、幸福感等),并拓展到营养、睡眠等品类

- 收费模式:企业定制收费

- 产品评估:1)洞察企业需求,其服务产品的设计聚焦于提升员工、团队的绩效和心理状态,并有实验室佐证产品效果,打造为 “基于测量的精准提升方案”。2)产品包括心理测评、能力提升目标和计划、教练咨询服务,计划主题涵盖职业成长、职工关系、压力管理、工作生活平衡、多元化和包容等。3)融合心理学家和技术专家,追踪员工心理和行为数据,提高教练和员工的匹配度

- 模式特色:1)员工帮助计划(EAP)在美国已是成熟的服务,拥有数十年的历史,然而公司切入的是精准诊断问题+匹配教练+数字化干预措施来取代和加强 EAP。迭代了传统 EAP 仅是派单给心理咨询师而已,对于过程质量没有把控。2)从B端切入,给企业提供详尽的分析结果,并且透过一系列指标,让企业主(付费端)感知到“效果外化”,而不仅仅是买个套餐帮助员工对接心理咨询而已。举例来说,透过一定周期的使用,领导者的压力和焦虑水平下降了~30%、睡眠质量和休息感提高了 4X,进而提升了员工的生产效率

03 Ginger

- 模式定位:2B 面向企业提供给员工线上的行为健康、心理健康服务,包括移动端内容、24hr 实时文字咨询、视频咨询等服务

- 融资信息:11 年至今获得 7 轮融资,累计融资额近 26 亿人民币。近一期融资为 2021 年融 1 亿美金(投资方为黑石集团,并成为董事会成员)

- 团队背景:创始人来自 MIT 计算机、机器学习背景,曾任职于微软、MIT 的产品和研究部门,现离开 Ginger 加入 Teladoc 任职首席数据科学家

- 产品简述:提供定制化的自助产品、内容,以及线上行为健康教练、心理咨询、精神科医生的服务

- 收费模式:企业定制收费

- 产品评估:1)以数据技术为长,在线上心理健康服务交付过程中建立 10 亿个数据节点,运用问诊、治疗过程中评估、个案分析等数据来提升咨询师的服务质量和效率。2)透过服务供应链种类的扩大,囊括行为健康教练,来给C端提供7*24小时的服务。3)重视移动端产品,所有的交付环节都集成在 APP

- 模式特色:1)C 端心理健康服务的需求并不集中在上班时间,更多是在凌晨半夜。且在美国平均需要等待25天才能和精神科医生/心理咨询师会面,2/3用户宁愿以文字方式沟通,而不是等3周来正式面诊;因此公司扩大服务供应链,不局限在心理咨询师、精神科医生,才能给予用户及时的服务。2)重视信息化系统、AI 建设,提升服务效率和质量,并且主打整合方案,融合精神科医生+心理咨询+行为教练+自助产品,其效果根据调研数据,比单一服务还要好

04 Quartet Health

- 模式定位:2B 面向健康保险公司出售心理健康服务,搭建 C 端、健康保险公司、精神科医师/心理咨询师的平台

- 融资信息:14 年至今获得 5 轮融资,累计融资额近 3 亿人民币。近一期融资为 2019 年融 6750 万美金

- 团队背景:创始人学历背景为沃顿商学院,后续在高盛投行、健康险公司(Aspire、Anthem 等)任职首席增长官

- 产品简述:提供精神科医师、心理咨询师整合治疗,以及自助练习产品

- 收费模式:由商保公司来支付,涵盖在消费者购买的健康计划(Health Plan)当中,具体按照保险产品设计分为费用报销型、服务赔付型等

- 产品评估:1)提供线下的心理咨询、精神科医生问诊服务,以及线上的心理咨询、精神科问诊、自助练习产品服务。2)给予咨询师/精神科医师端完善的工具,包括预约、日程管理、用户追踪等。3)其产品符合健康保险可携性和责任(HIPPA)法案的要求,合法合规使用用户的健康信息

- 模式特色:1)不直接面向 C 端(用户/咨询师)和企业收费,而是向健康险公司提供服务,使得其 C 端获客效率高,其模式的成立也有赖于 2014 年美国通过的《心理健康与成瘾平权法案》,赋予心理健康服务和身体健康服务享受同等的健康险报销权益,才有商保介入的可能性。2)由于要对接商保,因此合规程度高,并且具有往药品延伸,提供整合治疗方案的能力,解决传统方案中精神科医生和心理咨询分离导致整体治疗效率和效果低的问题

58 产业基金观点

- 2B 公司的增长速度完全不亚于 2C,Headspace、Calm、Talkspace 等都是在 10-12 年起家之后发展为独角兽。而 Lyra Health、Ginger、Betterup 则更晚,在 11-15 年成立而快速成为独角兽

- 面向企业主、商保的产品方案,都有“人”来参与,并非纯粹的自助产品。可能原因来自于收的上价、以及整合治疗方案效果更好

- 新兴的 2B 玩家皆主打数字化、科技化,来提升匹配效率以及提供自助训练产品;同时这3家公司的创始人皆为跨界背景,来自计算机、投行等,更能融合新技术到心理健康服务当中,而不会被专业背景所框限

五、观点 | 中美差异、演进趋势和关键成功要素

01 中美差异——存在近20年的断层

从学术角度来看,心理学属于跨人文和自然科学的交叉学科,涉及生理学、临床医学、脑科学等,最初起源于欧洲,后来重心逐渐转移于美国。在欧美国家,心理学具有很强的社会服务性和应用性,从事心理行业就相当于律师、医生,在体系结构、从业人员数量和素质,以及用户接受程度都显著领先我国。举例来说,从心理量表的引进就落后 20-30 年,比如 1943 年的明尼苏达人格测验,我国是 1982-1985 年由宋维真先生引进修订;1952 年的艾森克人格问卷,我国是 1983 年由龚耀先主引进修订。

从行业阶段来看,我国心理健康行业成熟度低,在需求侧、支付端、供应链三个环节都处于早期。

- 需求侧:过去用户普遍没有正确认知心理健康,因此具有较强的病耻感,使得其发现自身有问题、并寻求干预的比例低。但随着近年来心理相关的电影、电视剧出现,科普市场,普遍用户逐渐建立意识。尤其是疫情期间,武汉的公益心理服务,使得用户消费意愿提升

- 支付端:对比美国的医保、商业保险、雇主侧,都承担员工/被保人的心理健康需求,我国目前仅能自费。然而,今年广州将试点精神心理咨询纳入医保,预计未来支付端也会随美国发展路径,实现多元化。解决普遍民众看不起心理医生的问题

- 供应链:1)咨询师短缺。国内心理服务从业者相比发达国家严重不足。美国的比例是 1:3000,我国当前是 1:300000。2)服务能力参差不齐。我国当前有 90 万持证人群,其中有实操经验的仅 5 万,从事心理健康行业的专、兼职工作者仅 3-4 万,普遍咨询师缺乏临床实践

然而,随着我国经济能力提升,科技与信息化发展突飞猛进,再加上疫情提高政府、人民对精神卫生的重视;因此,不论是政策、用户渗透率等的支持,我国心理健康行业迎来发展期,中美差距在未来十年将加速缩短。

02 演进趋势——职业化、公共化、信息化

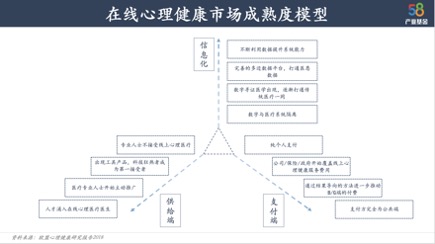

如上图所示,根据欧盟发布的心理健康研究报告,在线心理健康市场按成熟度共分为四级,目前美国心理健康市场整体处于第三阶段,即打通医患数据,用结果导向的方法推动B/G端付费。整体市场成熟,对于尚未成熟的市场,我们可以看到主要的演化路径为:

- 职业化不断提升:从最开始的专业医生并不看好线上医疗,从业者鱼龙混杂,到逐步出现专业的线上医生,最终发展到大量优质人才涌入在线心理健康行业

- 信息化不断加深:从最开始完全不能接入系统,到工具化产品出现,再产生平台化系统,最后通过沉淀的数据不断改进系统

- 支付端逐渐依靠公众:从最开始的 C 端自己付费,到医保等支付手段开始覆盖,再到用实际节省的成本或带来的改进促进 B/G 端的付费,最终使付费端全部转向公共测

03 关键成功要素——数字化和产品化

根据上文梳理海外 10+家心理健康公司,虽然模式/产品百花齐放,但是具备成功要素的共性:

- 数字化驱动:两家上市公司和创新玩家,皆主打数字化、科技化,来提升匹配、问诊、治疗等效率。以信息化系统贯穿用户全生命周期,介入运营环节提效,解决服务效率问题。例如 LifeStance 信息化水平极高,能够有效采集过程、结果数据,才能和保险公司有紧密合作

- 服务产品化:如果单纯靠传统方案,仅是简单撮合用户和服务者,无法提高治疗效果和服务边界。因此,服务产品化有两个层面,第一不论是 2C 或 2B 都为患者打造整合性的产品,融合 1v1 咨询、工具、药品等服务。例如 Cerebral 整合了心理咨询和药品,Betterup 整合了员工心理工具和教练指导,Ginger 整合了心理咨询、健康教练、精神科医生和自助产品。第二是产品聚焦于人群/疾病,而不会是泛泛的心理健康产品。比如,Limbix 聚焦于青少年人群,Mightier 聚焦于低龄儿童,Cerebral 聚焦于抑郁症和焦虑症等

- 跨界团队:心理健康服务需要重新构想,而不是简单撮合、在线化,因此从海外 10+家的公司发现,能跑出来的团队都是跨界背景,其不局限于心理专业,方能更好的融合数字化理念与其匹配的组织结构,实现心理服务产品化。例如,LifeStance 的创始人为药学背景、医疗领域连续创业者,Cerebral 的创始人为商学背景、曾任职埃森哲等机构,Real 的创始人为数学和计算机背景,Giner 的创始人为计算机和机器学习背景等

04 国内案例——壹点灵

- 模式定位:15 年创立之初为在线心理咨询服务平台,当前提供一站式心理健康服务,包括即时倾诉、心理咨询、心理测评、心理课程等,覆盖情绪压力、婚姻家庭、恋爱情感、个人成长等消费级心理品类

- 团队背景:创始人具有多年游戏、互联网、医疗产业创业经验,其余合伙人来自电商、医药、游戏行业以及心理专业大学教授的背景,属于跨界互联网+心理的基因

- 产品简述:将心理服务需求拆解并标准化成产品,连接心理咨询师和用户,为用户匹配精准的心理咨询服务

- 收费模式:咨询服务按次/套餐包收费,客单价在 100-800 元不等;倾听服务按次收费,客单价在 50 元

- 产品评估:1、服务商品化,针对问题类型/服务对象设计 SKU,例如情绪压力分为重大事件疏导、焦虑、睡眠改善等,婚姻家庭分为婚恋修复、孕产期障碍等。2、服务专科化,透过技能督导和职后教育,帮助咨询师进行专科培养,比如婚姻家庭、亲子关系等

- 模式特色:1、重视信息化系统与服务数字化,拥有完善的前、中、后台,可以追踪心理服务全链条数据,靠数据优化供给质量;2、由平台的心理管家(机器结合人工)来和 C 端接洽,担任 “问诊/分诊” 环节,让咨询师专注于咨询业务,不用负责客户开发

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK