「年轻」红利下,复合调味品的To C生意

source link: https://www.36kr.com/p/1326908709705728

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

当以复合调味料为代表的各式工业化食品,在商业力量下的推动成功占领我们更多的厨房空间时,传统中国家庭以重手工制作为主的烹饪习惯会加速改变进程,伴随手工生产而形成的饮食文化将发生不可逆的变化。

中国是一个好吃的国度。

近些年随着餐饮供应链资源整合节奏的加快,新一代食品商人们正重新调试着中国人的味觉。调味品被资本热捧,正反映了这一点。

在众多类型的调味商品中,复合调味料的表现尤为突出,它是一种由两个及以上的调料做成的调味商品。据咨询公司Frost&Sullivan统计的数据显示,复合调味料是近年来唯一保持双位数增速的调味品类目,其市场规模占比仅次于酱油。

多位《新商业情报NBT》(微信公众号ID:newbusinesstrend)接触到的复合调味料新品牌们均表示,这个品类本身有着巨大的品牌红利。“所有的投资人都明白一个道理,老干妈肯定是有问题的,但现在还没有人能够代替它,并且拿出更好的方案从渠道里跑出来。”佐大狮的创始人戴振开告诉《新商业情报NBT》,他们的主要产品就是辣酱类复合调味料。

这背后的机会一方面来自于消费市场的代际变化——新的消费习惯正在孕育新的品牌。年轻一代较之于上一辈,表现出更加旺盛的复合调味料需求,而传统品牌方们,恰恰还没有完全跟上市场的新变化,这成为新品牌们的机会。

另一方面,国内食品加工行业正向更加工业化、标准化的方向发展。它为所有以食品工业为支撑的新产品,如复合调味料、预制菜等提供了相对充分且成熟的供应链支撑。这也是近几年来各方入场的基础条件。

对于大多数新品牌而言,有了后端供应链的稳固支撑之后,它们在前端消费市场的竞争只会变得更加激烈。疫情助推下的市场窗口期不会一直存在,优先抢占顾客心智成为复合调味料新品牌们正在加紧推进的事。

在这一波风潮之下,工业全方位地介入中国人的厨房。

01“年轻“的红利

它的机会来自于年轻人。

这是一个涵盖了自上世纪80年代以来出生的广泛消费人群,他们的味觉习惯迥异于父辈,对于“好吃”的定义也比上一代人更丰满。

这背后的原因是日益增长的人均可支配收入,以及更频繁的人口流动。今天,一个生活在西部内陆城市的年轻人,也可能酷爱东南亚的冬阴功和东南沿海的潮汕火锅。

此外,社交媒体广泛介入人们的生活后,微博、抖音、小红书们成为了各地美食和新鲜味道的主要推手。

与味觉认知形成鲜明反差的是,这一代人越来越差劲的烹饪水平,它成为了复合调味料近10年来快速增长的土壤。戴振开认为外卖阻断了家庭烹饪技巧的代际传承,“我们这代人绝大部分的烹饪技能都不如我们的妈妈。”

除此之外,一些社会性变迁也直接或间接地加速了这一进程。例如,越来越庞大的单身人群,更小的家庭单元,以及更多女性的生活重心从厨房转向职场和自我价值实现等。

但厨房仍然是一个不可或缺的家庭场景,烹饪的需求还会长期存在,疫情已经验证了这一点。长时间的封闭式生活,推着年轻人重新回到厨房,其中一部分人在此期间养成了固定的烹饪习惯,但捉襟见肘的技能又无法满足他们的饮食需求。

疫情放大了年轻人烹饪能力和实际需求之间的矛盾,复合调味料的新品牌们将此视作机会。借助工业的力量,和迎合潮流的营销方式,它们迅速涌入年轻人的厨房。

这是传统品牌们尚未跟上的新趋势。无论在口味创新还是在品牌营销、包装上,传统品牌都没能完全适应变化。正因如此,它们之前尚未占据的厨房空间,开始被这两三年出现的新品牌们快速攻占。

戴振开在采访中向《新商业情报NBT》举了一个形象的例子——“所有女生几乎都打不开老干妈的盖子,但是这么多年过去了,它也没想过要去改变。此外,老干妈的包装从现在00后的美学角度上看,它肯定也是不潮的。”

他分析其原因在于,品牌与市场之间存在明显的消费价值观冲突。在老干妈的内部评价体系中,这些细节或许并不成为问题,“但在年轻人那里,他们会认为这是不对的。”

年轻消费市场未被满足的需求,给新品牌们留出了市场空间。“当有新的消费趋势呈现出来时候,老品牌被抛弃的速度是非常快的。如果一个产品能够真正从品牌心智、文化、价值观和产品上与消费者形成高度共鸣的话,它就有很大的机会。”戴振开说道。

人对于味道有着稳定的需求和长久的记忆。“好吃”的背后有深厚的地域饮食文化、家庭生活经验作为支撑。当味道作为一门生意时,这些文化要素构成了它独特的品牌壁垒。这种绑定关系就类似于吃辣传统之于川渝文化一样根深蒂固。

正因如此,《新商业情报NBT》接触到的多位复合调味料新品牌的创业者们,都将其品牌建设视作自身的长远价值在投入。“我认为它最终应该是价值观的胜利,而不是简单产品的胜利。”戴振开说道。

这一代新品牌赶上了消费市场发生代际变化的窗口期,对于做复合调味料的新品牌而言,它们有机会建立起与年轻人长期的交流,并发展成戴振开口中的“国民型品牌”,实现品牌的长期盈利。

与此同时,近些年基于国内餐饮业的高速发展,后端食品加工行业的工业化程度已经日渐成熟,这项能力为调味料新品牌的成长奠定了坚实的基础。

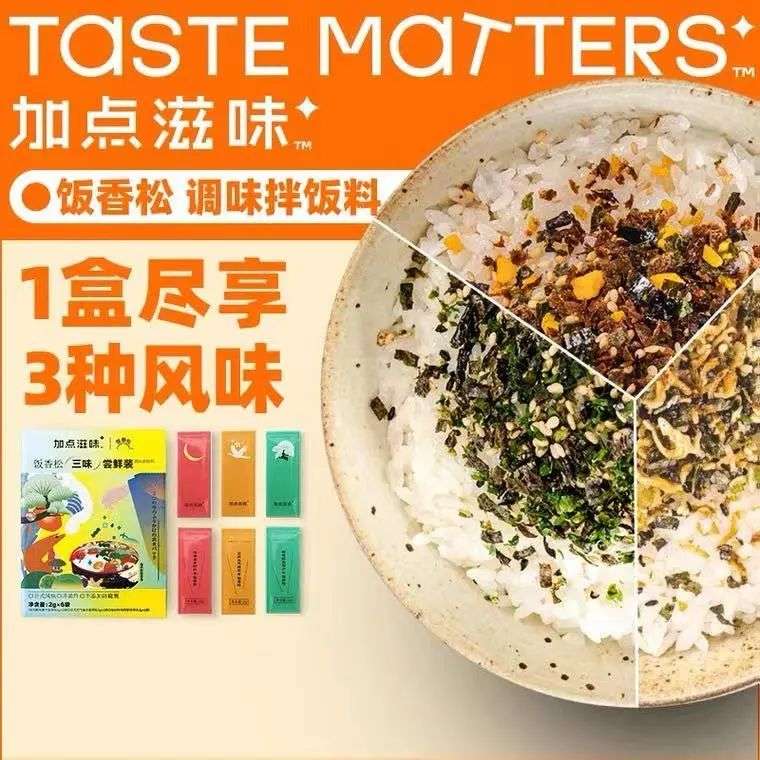

“复合调味品在过去十年餐饮行业的快速发展中,已经形成了非常深厚的研发和基础产能的积累,它们能非常柔性地支持前端的产品创新。”加点滋味的创始人申悦人在前不久的FBIF2021食品饮料创新论坛上说道。

供应端基础设施的完善,加上消费端呈现出来的未被满足且旺盛的需求,成为了这一代新品牌的“天时地利人和”。在此基础上,近些年来复合调味料的新品牌层出不穷,入局者的背景也更加多元。

例如,靠外卖搭售模式成长起来的佐大狮,6月正式推出面向零售渠道售卖的调味料新产品;自嗨锅在前不久推出了自己的复合调味料子品牌“小七厨房”,主打一二线城市年轻人家庭轻烹饪的场景。

除此之外,餐饮和零售渠道也纷纷基于自己的能力推出了调味料产品。典型的如盒马和海底捞。前者去年推出的自有品牌冷泡汁销量增长迅速,而海底捞背后的颐海国际在去年也加快了复合调味料商品的研发节奏,新开发的55种新品中,有15种是中式复合调味料。

多方入局之后,复合调味料领域的竞争在近两年内迅速升温。

02 与老品牌抢“心智”

传统品牌的生命力仍然顽强。

它们的优势在于,老品牌的品牌影响力犹在,其在线下建立起来的经销网络辐射面广,这使得它们在线下市场根基深厚。此外,老品牌在供应链端有更深厚的工业积累,并形成有规模成本优势。

面对新品牌的持续冲击,这些传统品牌已经意识到了危机,并且加快了调整节奏。例如海天味业去年也推出了多款复合调味料新品,并加大了营销投放的力度。

一个最明显的信号是它近年来在各大综艺上出现的频率越来越高,《奇葩说》《吐槽大会》《歌手》等高关注度综艺均出现过海天的冠名、植入。这些方式有助于海天强化它与年轻人之间的联系。

在这个大环境下,新品牌们抓住的是线上的机会。

它们借助已成熟的食品加工供应链、更强的需求洞察能力以及年轻化的营销策略,打开了传统复合调味料尚未突破的厨房空间。相较于后者,天然不受旧观念和组织架构束缚的新品牌们,在面对新兴市场时,总能表现出更强的适应能力和灵活度。这也是后来者的优势。

在产品创新层面,这一代味道商人们本质上并没有创造出全新的味道,而是从现有的味道中筛选出更可能获得用户喜爱的口味。巧的是地域辽阔的中国也为这些新品牌们提供了丰富的口味选项,因为腹地辽阔的大陆已经形成了层次多样的口味偏好。

此前,由于国内食品加工行业的标准化、工业化程度低,大多数味道被局限在地方性的餐馆和家中掌勺的家庭成员手里。

如今当食品工业日渐成熟之后,原材料的稳定供应、加工及流通门槛通过工业的方式被逐步降低,新品牌们快速挤入这个市场。

对于调味料的生产方而言,还原一个口味实际并不难,因为它们大多都是现成的味道,有现有的烹饪工艺作为基础。戴振开分享道,“你让一个有20年烹饪经验的老师傅去还原冬阴功的口味很容易,他基于自己的烹饪经验,很快就能把原材料构成分析出来,并将其转化成可工业化生产的配方。”

难点在于如何从众多现有味道中筛选出能被广泛接受的味道。这恰恰是传统品牌欠缺的一项能力。

在新品牌们所强调的筛选机制中,什么样的味道能被选中并规模化生产,取决于社会大多数人消费行为背后的数据表达。

以小七厨房为例,它的口味选择主要通过数据。基于对市场消费数据的分析,小七厨房发掘出了适合做成复合调味料产品的口味。自嗨锅品牌事业群的市场经理金丹介绍,他们在研发的过程中参考的数据维度包括餐饮渠道,下厨房、豆果美食等垂类平台,以及微博、小红书、抖音等社交分享平台上受欢迎度高、讨论度高的口味和菜品。

在筛选过程中,并不是所有口味都适合被研发成复合调味料。小七厨房的做法是从热度高的口味中,选出更不容易在家制作的口味。例如,小七厨房的团队会对比某个口味和某个具体菜谱之间所关联的关键词来进行判断,“如果关键词的搜索频率高,便意味着这是一道大家想做,但不会做的菜。”金丹解释道。

在营销方面,新品牌们也普遍表现出更强烈的与用户互动的欲望。

特别是国内电商行业的快速迭代,线上内容与交易之间关系越来越紧密。这成为新品牌们成功吸引到消费者,并快速完成交易转化的关键。后者也是传统品牌所欠缺的一项能力。

例如,小七厨房针对年轻人爱在社交媒体上分享日常这一点,针对性地改造了调料包的设计。他们所用到的香料配方除了要照顾口味之外,还要照顾到烹饪完成后调色的需要,“通过加一些可食用花瓣、干辣椒这类小调料包,可以让整盘菜出来的视觉效果更好看。”金丹说道。借由这样的方式,品牌想做的是刺激用户更多的在社交媒体上分享它们的产品。

与此同时,短视频也被这一代的味道商人们视作绝佳的传播、互动工具。戴振开认为后起的短视频、直播等媒介形式,已经改变了用户认知并接受一款新品牌产品的路径,这也必然会造成人们交易行为的变化。新品牌必须去适应这样的媒介环境,才更有可能打动年轻消费者。“种草加上最终的交易转化,已经成为现在的标准模式。”

前不久,佐大狮的零售产品“小碗酱”正式开始通过线上渠道销售,抖音不仅是这款产品的主要营销阵地,也是重要的销售渠道。

在戴振开看来,“抖音的天花板极高”。其背后的一大原因是它作为一个主要以视频内容为主的流量平台,视频对受众的接受门槛要求低,传播覆盖面及速度也更广、更快,这有助于新品牌快速完成市场教育。在平台上,美食类视频自带流量,这天然地强化了美食内容与调味料商品之间的关联度。

另外,抖音开放了抖音小店允许品牌方入驻,内容与交易都落在了抖音的平台上,它能形成一个交易闭环,这正好符合戴振开的“标准模式”。他分析,由于抖音开放品牌入驻平台开店的时间并不长,比起天猫这类传统的电商平台,抖音上各类目的新品牌都还有增长的红利。

“举个例子,在我们调味品这个类目,如果你不是像李佳琦、薇娅那样的头部主播,在天猫上要想做到单月500万的营收,基本上需要一年。但是在抖音的频道上,我们要想做到单月500万的营收,都不用做特别的努力,正常的操作下一个季度之内就能完成。”戴振开说道。

国内电商平台的高速发展和激烈竞争,客观上为这些新品牌们提供了土壤。平台滋润的不仅仅是复合调味料的新品牌,也刺激着更多服务同类场景的新品牌们成长了起来。

在这个阶段,竞争不仅仅存在于新旧品牌之间,新品牌之间的比拼也越发激烈。

03 横向竞争强调差异

差异化成为今天大家竞争的关键策略。

复合调味料同品类之间的差异化路径,与各家品牌自身的创业基因密切相关。

例如,专注于做辣酱的佐大狮,便是围绕这个细分品类确定了更具差异化的定位,“我们最终选择的是名菜风味辣酱这个定位”。戴振开认为市面上的即食类辣酱产品在口味的丰富度上,远远没有满足消费市场的需求,而中国博大精深的餐饮文化,为他们的新品研发提供了丰富的选择维度。

推出子品牌“小七厨房”策略的自嗨锅,则选择了在产品结构上突出差异性。

金丹介绍,他们围绕当代年轻人的生活轨迹和使用场景的差异,设计了双R模型(即Ready to cook & Ready to eat)打造产品矩阵。其中,炒菜酱相对而言又更具差异性。也因此属于 Ready to cook 的炒菜酱成为了首发系列之一。

除同品类的竞争之外,由年轻消费市场刺激产生的轻烹饪食品红利,不仅表征为复合调味料需求的增长,也体现在了预制快手菜、自热火锅、自热米饭等各类预制类和即食类的食品身上。

它们与复合调味料共同抢夺着厨房里的轻烹饪场景。

不同品类产品之间的横向竞争不可避免。但我们接触到的多数复合调味料品牌均表示,机会仍然很大。戴振开提到,横向竞争并不影响复合调味料这个品类的增长前景,“因为一顿饭本来就可以有很多种不同的选择方案。”

这背后更深层次的原因是,国内越来越分层的消费市场。它为消费品行业带来了多维度的市场。

申悦人认为,消费品行业跟ToB或者技术类的公司有很大不同,“赢家通吃这一点在消费品行业里是不存在的,我们主要看的品牌能否服务好自己的核心人群和场景,并所以这是一个更活色生香的市场。”

这个判断也在加点滋味的选品策略中得到了贯彻。

目前家庭轻烹饪模式最主要的特点是,降低食材准备的操作难度并缩短制作时间。这也是各类产品聚焦解决的根本问题。但就具体的制作场景而言,不同类型的产品解决的是不同菜品的烹饪需求。

例如,加点滋味在做产品选择时,会考虑一道菜式中食材与调味的贡献占比。就拿佛跳墙或蒲烧鳗鱼来讲,申悦人认为用户更需要的是特定食材跟调味一同被准备好,那在这类菜式上,预制菜可能才是更好的解题思路。而To C的复合调味料产品更擅长的是对于那些调味贡献度大于特定食材贡献度的菜品。

“加点滋味选出来的基本都是大菜、硬菜、餐厅菜。具体到味型上,我们做的钵钵鸡、水煮鱼、酸菜鱼等调味料,它们都来自非常餐饮式的菜。这些菜的特点是用户可选择的食材种类非常多,食材包容性强,备菜难度低,大家更多吃的是味道。”正因如此,这些菜品会被加点滋味选出来,开发出专门的复合调味料产品。

“我们提供给顾客的是乐高式的味道组块。“申悦人说道。这个定义不仅适用于这一个品牌,也概括了复合调味料目前在消费场景中最突出的特点。

随着整个行业竞争氛围的变化,这个“味道组件”变得更加多样化,更多广受全国市场欢迎的区域味道被筛选了出来。它们也受到了资本的持续关注。

今年以来,该领域的融资消息持续增加。例如,最近一则拿到融资的新品牌是“胖当家”,牛肉酱、菌菇酱等复合调味料产品是它的核心产品。这个品牌身后是一家主打潮汕风味的食品品牌“仙味爷爷”。

这场关于味道混战才刚刚开始。

根据艾瑞咨询的最新行业统计数据显示,2020年中国调味品行业市场规模增速达18%,远高于过去6年的增长率。该机构还预估,今年这个市场规模将突破4000亿元。

更容易受到市场欢迎的味道,是各家收获顾客忠诚度的关键。在这个过程中,前端产品研发能力和品牌建设能力不可或缺,后端的供应链能力的作用至关重要。长远来看,品牌方在加工工艺、原材料及流通成本控制等工业环节的把控能力,将成为各路品牌接下来竞争的关键。

工业基础是这股创业浪潮得以形成的前提,也是这场竞赛里不可或缺的元素,它给味道这门生意带来了巨大的商业机会。

但同时这也酝酿着一个潜在的不确定性未来——当以复合调味料为代表的各式工业化食品,在商业力量的推动下成功占领我们更多的厨房空间时,传统中国家庭以重手工制作为主的烹饪习惯会加速改变进程,伴随手工生产而形成的饮食文化将发生不可逆的变化。

随之而来的一个问题是,从直接生产经验中长起来的文化记忆,及其背后所代表的多义性又将走向何方?毕竟,味道也不只是一门生意。

本文来自微信公众号 “新商业情报NBT”(ID:newbusinesstrend),作者:朱若淼,36氪经授权发布。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK