无人关心中国“夺回”量子霸权

source link: https://www.huxiu.com/article/439713.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

无人关心中国“夺回”量子霸权

作者| 宇多田

出品| 虎嗅科技组

封面| “九章”量子计算机

当这几天国内大家被“数据权力”夺走大部分注意力时,几乎没有人注意,5天前中国在“量子霸权”上取得的新成绩,其实一直在国外持续发酵。

这里仅截取两个报道

因为这个成绩某种程度上代表着,中国技术团队在真正意义上“击败”或“可以取代”谷歌在2019年取得的“量子霸权”成绩。

谷歌2019年公开的量子计算机Sycamore,左边人为CEO皮蔡

很多人都记得两年前,也就是2019年10月,谷歌的54个量子位量子处理器 Sycamore 成为世界上第一个实现“量子优势”(或被称为“量子霸权”)的处理器。

这个由理论物理学家John Preskill在2011年提出的,听起来异常霸气的词汇,其实仅代表了一个简单的含义:未来一定会有明确证据来证明,量子计算机能够解决经典计算机无法解决的问题。

其实,这个谷歌在2019年发布的奇异机器之所以被誉为划时代突破,就在于提供了第一个明确的证据——他们用量子计算机解决了一个名为“随机量子电路采样”的问题。

譬如,对一个53比特20个cycle的电路采样一百万次,在量子计算机上需要200秒,而谷歌自称,用当时世界上最强的经典超级计算机则需要一万年(被后来IBM经典计算机团队跳出来狂锤,说只要2.5天)。

这个成果被大肆报道后,“量子计算机”这个命题开始在全球大国和发达国家中引起堪称狂热的重视(譬如德国,部署堪称神速,是除中国和美国最重视量子计算的国家)。

终于,在2020年12月,大家的眼球又被潘建伟、陆朝阳领导的中国量子计算技术团队所吸引,因为他们带头研制的53量子位光子量子计算机“九章”,在某种程度上也实现了“量子霸权”——

论文称,九章在200秒内完成了一项复杂的任务,如果要当时世界上最快的超级计算机“富岳”号做,则需要6亿年。

“九章”量子计算机

的确很了不起。但全球对这个结果的争议不小。

很多科学家认为,“九章”只能出这一个狠招——“求解高斯玻色取样”,做其他任务或许并不能达到很好的效果。

这就好比一枚在解决某个问题性能爆棚的AI专用芯片,与通用型芯片CPU的区别。所以很多人觉得,谷歌的Sycamore更加实用,而九章趋向于“专业”。

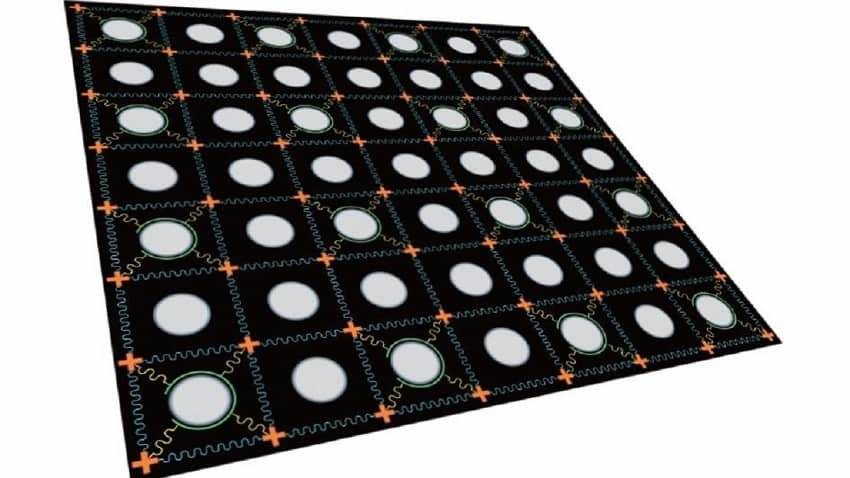

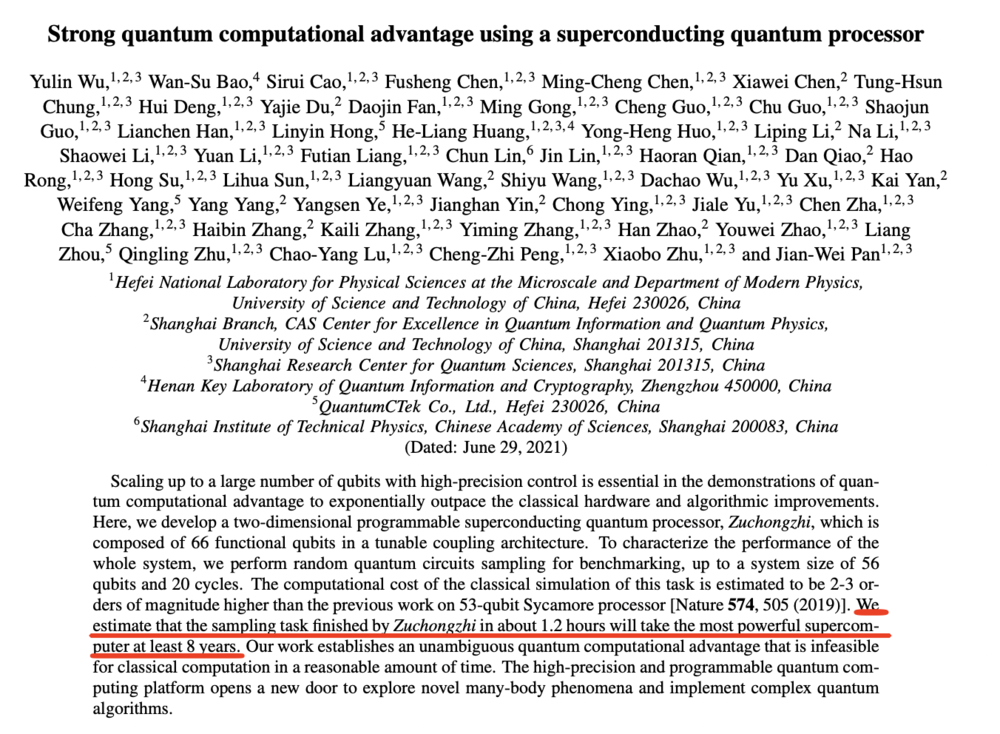

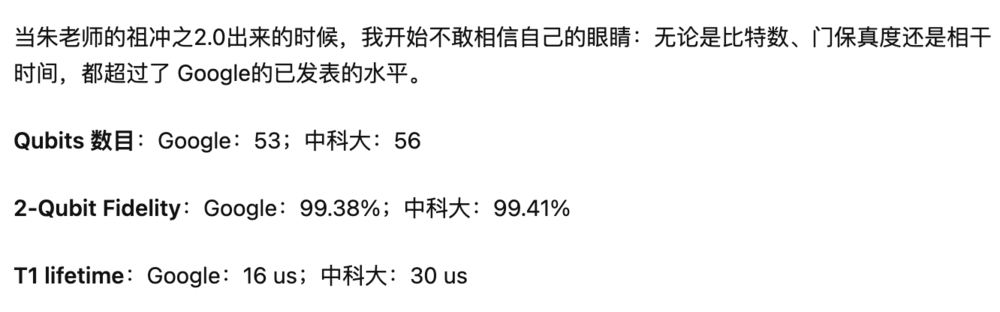

但是,就在6月29日,一篇论文出现在网站 ArXiv(这是一个可以证明论文原创性的知名文档预收录服务器)——潘建伟与朱晓波教授带领的中国技术团队在中国量子计算机“祖冲之”上,用实验验证了使用超导量子位达成“量子优势”(也就是“量子霸权”)。

如果你持续关注量子计算机消息,那么应该对“祖冲之”不陌生。它作为中国自研的第二个量子计算机,在2021年5月横空出世时,曾引起过中国媒体的争相报道。但也就止于“基础信息介绍”了,除了一些人在知乎上讨论外,它很快就消失在大众视野中。

“祖冲之”的 二维超导量子位芯片原理,来自中国科技大学

而中国科技大学团队(上海),就是在这台66量子位的超导型量子计算机上,处理了2019年谷歌解决的那个计算问题——对随机量子电路的输出分布进行采样。

而结果是,他们使用了其中56个量子位(比谷歌多出3个),用1.2小时就完成了采样。而这个结果需要当前最强大的传统超级计算机用时8年。

6月29日出现在ArXiv上的论文

用你最擅长的方式打败你

5天来,“祖冲之赢得量子优势”的相关消息与论文,如今正在全球量子计算科研圈和国外媒体中持续发酵。

根据《新科学家》杂志的说法,谷歌Sycamore与“祖冲之”都选择解决了同一个问题——涉及到模拟量子电路并从其输出结果中抽取随机数。而这个问题,已经成为证明量子计算的基准问题。

“这个问题出现的理论基础很难被总结,涵盖了‘随机矩阵理论’、‘数学分析’、‘量子混沌’、‘计算复杂性和概率论’等等。

但重要的是你要清楚,解决这个问题需要的时间,随着更多量子比特加入系统而呈指数增长。这就让经典超级计算机很快不堪重负,因此成为非常合适的‘量子优势’测试平台。”

因此,如果从字面看,谷歌用53量子位耗时3分30秒完成了采样,而中国的量子计算机则用56个量子位耗时1.2小时完成相同任务,似乎不叫“超越”。

(用脚趾头想想,量子计算这种“鬼魅之物”,是能用字面意思去搞的吗!)

但量子科学家们曾多次强调,增加量子计算机的位数并不困难,但精确控制每一位非常难,而解决这个问题无疑要考验“精准控制的能力”。要在高保真控制和读出单个微波光子态(量子位)的条件(这两个条件是非常重要的指标)下实现56个量子位可扩展性,难度要比53个量子位增加了无数倍。

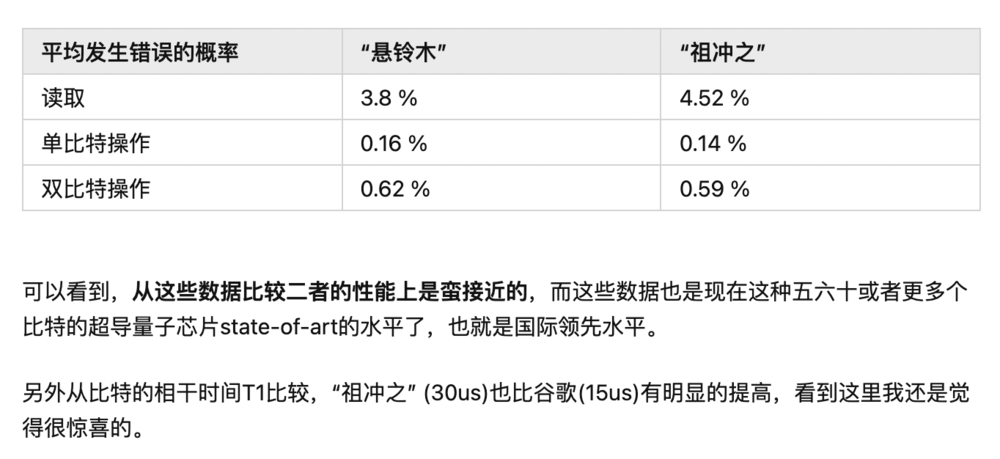

无论从错误率还是保真度,论文里称都达到了顶级水平。

所以,《新科学家》杂志也直接给予了一个这样的评价:“中国的量子计算机团队已经解决了一个至少比当时(谷歌)难度高100倍的问题。”

此外,知乎上也有物理领域研究人士,在7月1日便刊出谷歌Sycamore与祖冲之的“对比”,并给出了自己的看法——“祖冲之”跻身世界顶尖水平。

图片来自知乎优秀物理答主“少司命”的回答,悬铃木就是谷歌的 Sycamore 。

图片来自知乎答主“国产小栗旬”

其实很多人都容易忽略一个问题,就是“谷歌Sycamore”“九章”和“祖冲之”背后的技术路线。

虎嗅根据现有公开资料查到,构建量子计算机的物理体系包括光量子、量子点、离子阱、超导、冷原子、金刚石色心与核磁共振等等。

而如今的主流(也可以被认为是发展较快)三大技术体系分别是“超导量子”、“光量子”和“离子阱”。

很明显,“谷歌Sycamore”与“祖冲之”都是走的的超导技术路线。根据论文中的介绍,“祖冲之”就是一台可以同时操纵多达66个量子位的二维可编程超导量子处理器。

此外,大部分世界顶级的技术公司,譬如一直在量子计算领域穷追不舍的IBM和英特尔,都选择了这个路线来参与世界量子霸权竞争。

IBM的53位量子计算机Q

而“九章”则属于“光量子”物理体系。比较两者实现的运算机制,光学的逻辑门操作主要通过偏振片实现,而超导的逻辑操作则要通过施加射频信号来实现。

但是,有量子技术专家告诉虎嗅,与超导相比,虽然光子可在室内低温运行,也有“相干时间长的优点”,但“做到灵活且精准操纵”还是个难点。

而上面我们讲过的那个测试量子计算性能的标杆性问题——“随机量子电路采样”需要对量子比特进行精准操控,这直接关系到量子计算机的通用性。

因此,涉及到通用性难题,这个路线一直没有太多企业愿意深入去研究。

有趣的是,具有量子比特品质高、相干时间较长等特质的“离子阱”路线,虽然诞生早于超导,但一直有点默默无闻,直到近两年才愈加受到全球企业级市场的关注。

除了在量子计算领域埋头啃了10年的工业巨头霍尼韦尔,在2020年研发出了离子阱量子计算机以外,目前世界存在的极少数量子计算创业公司之一IonQ(孵化于量子计算研究很有名的美国马里兰大学),也推出了基于“离子阱”的32量子位量子计算系统,并计划上市。

IonQ 在2020年10月发布的新一代离子阱量子计算机。新系统有32个量子位(IBM 和谷歌的机器只有50个) ,但他们称降低了错误率,使新系统的保真度达到99.9%。

所以,与“光量子路线取得一定成就,但颇具应用争议”的九章相比,很大程度上,2021年横空出世的“祖冲之”更像是中国技术团队奋起直追,在“超导”这个大家相同的赛道上,解决了难度系数更高的问题。

可谓“以其人之道,还治其人之身”,在全球量子计算技术的通用性进展上又迈出了属于中国的一步。

英国物理学家、量子光学教授、伦敦帝国理工学院高级研究员Peter Knight昨天给予了公开回应,称赞这是一个令人印象深刻的进步——因为性能随量子位数量的增长会呈指数级增长,而性能增长就意味着更快速的收益。

“我很兴奋,这个实验证明了‘我们以为是正确的但却没有被证明过’的事实:只有多加几个量子位就能打败传统机器(业内一般认为50量子比特是一个超越传统计算机的基准)。

所以你想想(逐渐停滞)的摩尔定律,就意味着建立更好的计算机,只需要在量子处理器上加一把量子位。

所以,这里面就存在着一个‘量子摩尔定律’——这意味着量子比特的数量正以指数方式增长。”

写在最后:这只是一小步

又把中国的第二代量子计算机“祖冲之”再夸一遍,是想明确告诉大家,中国的量子计算水平的确正在跻身世界顶级行列。但这并不意味着我们真的超越了国外的技术水平,也不意味着量子计算机离真正落地实用有多么近。

的确,与普通的计算机位只能存储“0或1”不同,,量子比特既可以存储0,也可以存储1,可以通过一种叫做叠加的概念来存储两者的组合,这意味着什么?

意味着量子计算机的处理能力会随着量子比特数的增加而呈指数级上升。举个例子,量子计算机如果有N比特,那么可以一次对2的N次方进行运算,相当于在经典计算机上计算2的N次方次,可以解决后者无法解决的大规模计算难题。

极其了不起。但解决这些难题,是有同样多的附加条件的,譬如,究竟得多大规模。

我最近看到了一些有趣的趋势。由于全球的量子计算概念火爆到泡沫浮起,一批又一批国外的量子计算研究者,终于愿意从小隔间里走出来,向大众“科普”真正的量子计算究竟是什么样子的。

譬如,一个名叫Scott Aaronson的颇为有趣的量子计算研究员,就公开吐槽“全球都在吹捧量子计算机无所不能”的荒谬现实:

“你可能听说过,量子计算机是种神奇的超级机器,它将很快通过‘在不同的平行宇宙中尝试所有可能的答案’(这里就是指量子计算的并行性)来治愈癌症和全球变暖。

我一直在抱怨这种卡通化的想法,试图解释我认为更微妙但更具讽刺意味的事实。作为一名量子计算机研究者,我把这当作一项公共服务和我的道德责任。

如果一个商业或科技记者可以诚实地告诉读者就好了,但现实是‘看,在引擎盖下面藏着这些深奥的量子技术,但你只需要理解底线:物理学家即将建造更快的计算机,它将彻底改变一切。’

但最大的问题是,量子计算机不会彻底改变一切。

是的,他们可能有一天在几分钟内解决一些特定问题,但(我们认为)这些问题将比传统计算机上的宇宙年龄还要长。而大多数专家认为,量子计算机对于许多其他重要问题的帮助微乎其微。

此外,尽管 Google 和其他公司最近发表了可信声明,称自己已经实现量子加速,但这只是针对特定的、深奥的基准测试(我参与设计了测试)。在破译密码和模拟化学等实际应用中,量子计算机的体积和可靠程度足以胜过传统计算机,但这还有很长的路要走。”

量子计算的每一步成功都值得庆贺,但也都是“漫漫基础技术研究长河”中的一小瓢水,希望每个人都能对所有诸如“厉害了,量子计算机完全超越经典计算机”这种耸人听闻的标题下的真相,保持自己的思考。

我是虎嗅科技组的傅博,主要关注半导体、自动驾驶、智能制造。(欢迎添加微信:fudabo001,一起讨论爆料,请务必备注身份)

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK