破除消费行业内卷,秘诀是“做贵”? | 李丰专栏

source link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/387487813

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

破除消费行业内卷,秘诀是“做贵”? | 李丰专栏

做投资这行,没有一劳永逸的框架,永远是在实践中纠正错误、修改完善。今天想跟大家分享近期丰叔在消费类投资理念上的一个转变——“唯性价比”成见的破除,以及对消费品牌“做贵”趋势的新思考。

展开前,照例先分享几个主要观点:

- 之前大家信奉“唯性价比论”,这是供应链新技术的应用以及产品力的提升共同推动和促进的。在消费升级前,市场经历了“对耐用+必选消费品的满足”、“可选消费品普及和品牌化”这两个阶段。期间恰逢国内大规模工业化,如何把产品做便宜,是商家最大的竞争力,也是市场的核心需求。

- 进入消费升级阶段,市场、供应链和需求的变化带来产品“做贵”的机会。具体来看,中国消费市场正逐渐迈过“唯性价比”时代,人们对商品的需求在不断升级,表现为三个方面:产品更美、更好、精神附加价值更强。

- 消费品行业的严重“内卷”,也让“做贵”成为必然趋势之一。从2018年开始,中国社会消费品零售总额的平均增速已经跌落两位数。在总体增长变缓的情况下,品牌只盯着一个点不断打磨性价比是不够的,你必须让自己的产品变美、变好、精神附加价值变强,才能保证更长的生命力,这其实就是品牌“做贵”的过程。

- 你肯定不能平白无故就涨价。“做贵”是要卖多贵?实际上是一个对标问题。对标对于定价的意义在于,你的品牌是在跟谁比,你跟谁差不多好但比它相对便宜,这决定了消费者心中你的合理价值。因为多重附加值的产生,品牌的对标物发生迁移,进而带来价格段的迁移,向上定价才能被消费者接受。

以下是具体分析,希望能给你带来点启发。欢迎创业者、行业专家与我们持续交流。也欢迎有产业背景,对消费投资感兴趣的童鞋加入我们([email protected])。

/ 01 /

一个成见被打破?

最近,峰瑞投资了一个国潮精品品牌,名叫“端木良锦”。这是一个原创设计师品牌,专注设计打造以木为主选材质的手袋和时尚类配饰。它的产品价格跟PRADA差不多,比LV要便宜一点。

最初投资同事跟我提起这个项目时,我是坚决不看的。一直以来,我倾向于认为,在中国做品牌很难逃离性价比的“人设”,中国的供应链能力太强,在这种竞争环境下,本土品牌很难把定价拉得很高。因此,做本土奢侈品牌,基本没戏。

事实上,当时的我,对于在中国把品牌“做贵”这件事,多少是有成见的。

怎奈同事非常执着,磨了大概半个月后,我还是被拉去和创始人见面了。没想到见面一聊,“真香”!当场就有了投资意向。可当项目被拿到内部讨论,依然不被看好。很多投资同事提出了反对或质疑。

▲ 来源:端木良锦官网

于是,同事们也被安排去实地体验,分了三批。每次去之前,大家都是满腹狐疑,结果回来时都是大包小包。统计下来,还没投资,大家就在“端木良锦”的店里花了不少钱。大家都很喜欢他们的设计和产品,买买买非常愉悦。

这件事对我来说是一个撬动。事实上,过去的几年,虽然没有像这次这么明显,但隐隐约约,我内心对于“做贵”的成见是在不断遭受现实冲击的。

再举个例子。2020年以来,消费领域很热。年底,我们之前投过的几家细分领域的头部品牌先后找到我。无一例外,都是要融资了,想听听我的建议,比如应该找什么样的机构,大概要定多高的估值。

考虑到当时消费市场很热,我给他们报的数值,说实话,是比我预期中稍高的,“按这个方法去融资,这个估值应该可能有希望。”没想到,我很快就被CEO“鄙视”了。原来他们之前拿到的口头报价都已经是我给出数值的1.5到2倍。

当时我挺受触动的,因为这些品牌的产品定价都不低,但无一例外都在消费者端和投资者端受到追捧。

我开始琢磨之前把消费品牌框定在“性价比”上,是不是有些盲目且过时。这也成了一个契机,让我对于近年来消费的变化有了一次比较系统性的思维更新。

/ 02 /

“唯性价比论”的成见是如何形成的?

首先,我们不妨看看,之前的“唯性价比论”成见是怎么形成的?

因为,以前确实如此。

我们可以将中国的消费市场发展大体划分为三个阶段:

第一个阶段,是对耐用及必选消费品的满足。最典型的就是住房,和一些必备的电器家具,满足基本的家庭居住和生活需求。

第二个阶段,是可选消费品普及和品牌化。可选消费品意味着没有这些也能生活,但是有了,会让你的生活体验更好。

第三个阶段,就是这几年我们身处的消费升级、品类升级以及数字化升级阶段。

很大程度上,“性价比”是消费发展前两个阶段的产物。无论是买家电,买服装,还是衣食住行当中一些刚需的产品,大家追求的通常都是“好用又不贵,又有品牌”。

为什么能“好用又不贵”?背后其实是供应链新技术的应用以及产品力的提升(包括原材料、设计、功能等)的共同推动和促进。在消费发展的前两个阶段,恰逢国内大规模工业化,如何把产品做便宜,是商家最大的竞争力,也是市场的核心需求。

一个最典型的例子就是物流发展对成本的影响。

虽然从物流行业占GDP的比例这一数据看,我国的物流发展似乎还与美国、日本等发达国家存在一定差距(国家统计局的数据显示,2018年到2020年上半年,我国的物流总费用/GDP值分别为14.8%,14.7%,14.2%。发达国家该比值稳定在8%-9%左右),但从另一项行业常用指标“吨公里”(平均每吨货物运输一公里的费用)来看,我国已经领先于美国。

以我们喝的瓶装水为例。早年间,网上是不卖水的,因为水的毛利率不高,物流成本可能要占到其价格的20%。但现在像农夫山泉,采用就近水源地和包装厂,配送成本大幅降低。这就是我们的品牌能实现“好用不贵”的原因。

另一个例子是服装产业,随着工业化的发展,服装的“性价比”得到了极大的提升。

但不得不指出的是,虽然消费者购买了越来越多的衣服,服装产业却活得颇为艰难。根据国家统计局数据,2011-2017年全国服装类商品零售额逐年增长,但增速逐年放缓。2018年全国服装类商品零售额为9870.4亿元,同比下降4.8%,服装商品零售额首次出现负增长。

这就带来了我们的关键问题——进入消费升级的第三阶段,“性价比”依然是市场最核心的需求么?

不完全是。

/ 03 /

消费的变化:市场、供应链和需求的变化带来的产品“做贵”的机会

这几年我们身处的消费升级、品类升级以及数字化升级阶段,也就是第三阶段,大众消费环境和消费观念会发生什么变化?这决定了我们该如何调整对于消费品牌的理解。

▍消费环境和需求

先看宏观层面。

2020年11月3日,习近平总书记就《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》起草的有关情况所作的说明对外公布。文件起草组认为,从经济发展能力和条件看,我国经济有希望、有潜力保持长期平稳发展,到“十四五”末达到现行的高收入国家标准、到2035年实现经济总量或人均收入翻一番,是完全有可能的。

要实现“人均收入翻一番”,就要求未来15年年均增长4.73%。这并不是一个很难达到的目标。所以,我们基本上可以预判,到2035年前,中国的大部分城市可能就达到现在北京和上海的水平。

大家都熟悉恩格尔系数,恩格尔系数是指居民家庭中食物支出占消费总支出的比重。也就是说,一个家庭的收入越高,家庭收入中用于必需消费品的比例会越低。那么假设“人均收入翻一番”的目标会顺利实现,那意味着整个社会层面,用于必需消费品的支出比例会持续下降。

另一个基本的逻辑在于,当你的收入翻了一番,你的支出肯定不会比现在少,如果保持生活水准不变,很可能你的支出也会翻一番。那多花的一倍钱,会花在哪些地方?

其实还是花在商品和服务上,也就是说你会倾向于追求品牌、优质,但不一定那么去追求单纯的便宜了。这很好理解。如果对比没什么收入的学生年代,你工作后的消费水平肯定水涨船高,毫无疑问,你买的东西“更好更贵”了。再打个比方,你从喝纯净水,发展到喝无糖气泡水、咖啡、鲜果茶,你所愿意为之付出的价钱和你的感受,肯定是不一样的。

当消费市场逐步迈过唯便宜论的时代,进入消费升级阶段,人们对商品的需求在不断升级,表现为三个方面:

产品更好:健康、原材料、新鲜、养生等

产品更美:颜值、功能、适合秀等

产品的精神附加价值更强:环保、玩、个性等

而这些都意味着,商品有了“做贵”的机会。

▍供应链技术等的跨行业应用与发展

当然,消费升级的背后不只有消费环境和需求的变化,让一切得以实现的是新技术的发展和跨行业技术的应用。

我们以方便食品为例。受疫情期间居家隔离的影响,2020年1-5月中国方便食品消费增长了1.5倍,其中国内疫情最严重的2月,方便食品消费增幅达到了21.3倍。方便食品借势打开市场。

大家还记得小时候吃的方便面,一般是一个蔬菜包,一个油包,一个调料包,大概在两元到三元左右。那时的蔬菜包采用的是烘干技术,切碎焯水后用不到100度的热风烘干。特点是成本低,但是重新吸回水分的效果不好,所以泡开后,蔬菜往往食之无味。

那2020年最火的方便食品是什么?螺狮粉。

我们在上一部分提到,人们对商品的需求更高了,其中就包括原材料更丰富,更适合秀等特点。传统的方便面泡完实在没有晒点,螺蛳粉就有亮点多了。一包螺蛳粉里,各种各样的料包多达七八包,更有甚者可能有11包之多。一通不难的操作后,端出来色香味俱全,真材实料,拍图展示也丝毫不寒酸。

除开调料包多了几个量级,现在很多方便食品经过技术改良,已经不再使用烘干技术,无论是蔬菜包还是肉包,都是采用冻干技术。冷冻干燥在低温下进行,包括蛋白质、微生物之类的物质不会发生变性或失去生物活力。因此,在泡开后,口感和外观的还原度依然很高。

这些能够实现,主要得益于生产原材料的供应端发生了巨大变化。只有当供应链发展到一定程度时,才能实现技术的跨行业应用与发展。

综上,消费环境和需求的变化,以及供应链技术等的跨行业应用与发展,让消费品牌“做贵”得以实现。

/ 04 /

消费品行业的严重“内卷”,让“做贵”成为必然趋势之一

上面一部分我们介绍了消费品牌“做贵”的条件。但其实对于许多消费品牌而言,“做贵”不是一种选择,而是一种生存发展的方式。

2020年最火的网络词语是“内卷”。学术圈、互联网圈都在抱怨自己“卷”无极限。其实在消费品领域,内卷也同样存在且严重。

来自国家统计局的数据显示,自2018年起,我国社会消费品零售总额的同比增长已经降至10%以下,2018年是9%,2019年是8%,2020年受疫情影响,为-3.9%。

可以看到,从2018年开始,中国社会消费品零售总额的平均增速已经跌落两位数。如果你能找到增速在两位数以上的细分领域,就属于非常不错的方向了。

那么,在总体增长有限的情况下,品牌在品类中面临的竞争格局也开始变化。也就是说,品牌面临从增量市场(怎么做蛋糕)的竞争转向存量市场(怎么分蛋糕)的竞争。

当“内卷”出现时,要为自己的品牌分得更多的蛋糕,只瞄准一个点,肯定是不够的。所谓瞄准一个点,就是说你的品牌只在一个环节很突出。但现在,随着行业转入中低速发展,你没办法借势产业整体的蓬勃发展,要保证竞争力和毛利,你要么靠加长产业链环节来实现和累积,至少要做到两个环节以上;要么就是有效地利用了产业链的变化,实现了独特创新,比如方便食品领域的自热小火锅等。

也就是说,当“内卷”出现时,你只盯着一个点不断打磨性价比是不够的,你必须让自己的产品更美、更好、精神附加值更强,才能保证更长的生命力。这其实就是品牌“做贵”的过程。

/ 05 /

关于“做贵”的两个问题

▍到底卖多贵?

卖多贵,实际上是一个对标的问题。

文章开头,我们提到新投资的国潮精品品牌“端木良锦”。“端木良锦”的顾客往往会把它对标为PRADA,这样一来,它作为中国奢侈品牌的定价就立住了。

我们刚也提到服装行业不好做,但中国还是出了一个卖得不便宜的服装品牌——中国李宁。因为顾客把它对标耐克、阿迪达斯,作为国潮,它的质量设计并不逊色于国际大牌,但价格要比耐克、阿迪达斯便宜10%-20%,所以消费者愿意为其“卖贵”买单。

从这两个例子我们可以看出,对标对于定价的意义在于,你的品牌是在跟谁比,你跟谁比相对便宜,这决定了消费者心中你的合理价值。

那接下来的问题是:消费者心目中的对标要如何建立。换句话说,就是用户凭什么让你贵?

▍用户凭什么让你贵?

设定好了产品定价的对标,要如何让消费者接受你的定价?现实生活中,被消费者吐槽、不接受的涨价大量存在。坦白讲,你肯定不能平白无故就涨价,你“贵”的价值在哪里?

这又回到了我们刚才说的需求升级的三个方面:产品更美、更好、精神附加的价值更强。因为多重附加值的产生,品牌的对标物发生迁移,进而带来价格段的迁移,向上定价才能被消费者接受。

以喜茶为例。喜茶给行业带来的一大变革体现在原材料上:它把茶粉改成了茶汤,把水果香精改成了水果,把奶精改成了牛奶……实现了原料升级。所以它卖贵,消费者是买单的。

以三顿半为例。除了包装上的酷、高级感和颜值,三顿半实现品类升级的一大体现在于技术。其明星产品是装在迷你咖啡杯中的冻干咖啡粉,创新的关键点在于超级速溶。用户将咖啡粉倒入冰水或牛奶中,就能即刻得到一杯好喝的冷萃、拿铁咖啡。口感还原度和便捷性的实现,得益于三顿半将冻干技术运用到了咖啡上。

相较于雀巢被广为人知、不到一块钱一条的三合一速溶,三顿半的一个小杯子价格大概在三四块,促销时两三块,但得益于口感和便捷,用户愿意为它买单。

需要指出的是,“贵”并不意味着“性价比”的反面。做贵的同时,随着销量的增加和供应链的发展,品牌是可以在“做贵”的同时,实现性价比更优。

如果按照这样的思路,“变贵”是有路径可循的,但有一点是需要提醒品牌的。

积累情感诉求的方式有很多种。没有经历过物质匮乏的年轻一代,也很愿意为情感需求的满足买单。然而,强行给线下产品赋予精神附加价值是行不通的。

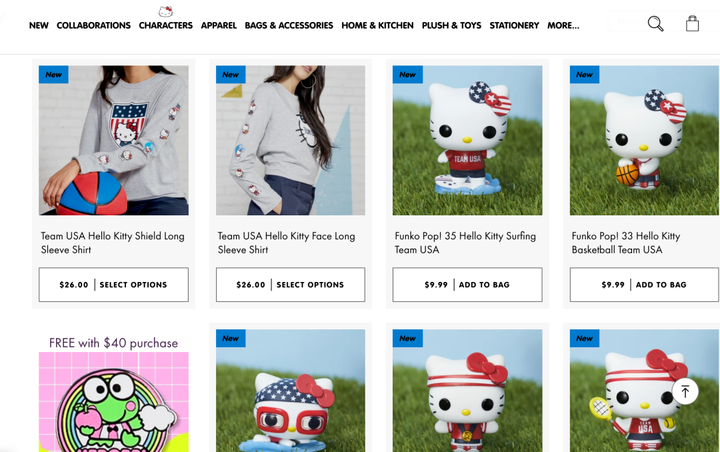

为什么我说“强行”?以IP为例,一般意义上,历史上成功的IP,都是有时间和故事沉淀的,一定会经历一个感情诉求积累的过程。由卡通形象公司创造而不是源自某一部动漫影视作品的Hello Kitty大概是唯一的例外。

▲ 来源:Hello Kitty官网

不论是消费品,还是文创产品,最核心的还是找到能够让用户建立并积累情感诉求的东西,然后更好地把它附着在产品和服务上。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK