万字长文解读光伏产业链

source link: https://www.huxiu.com/article/436041.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

万字长文解读光伏产业链

本文来自微信公众号:放大灯(ID:guokr233),作者:陈闷雷,原文标题:《【万字长文】光伏也不难,一篇全看完》,题图来自:视觉中国

朋友,你听说过光伏吗?

“不就是用太阳能发电么?”相信很多人都能脱口而出。

与如今层出不穷的前沿科技相比,太阳能进入人们视野少说有几十年,确实不新鲜,而光伏企业近年也未掀起什么风浪。

但在2020年,一切突然都不一样了。

随着“碳达峰”与“碳中和”在2021年两会写入《政府工作报告》,以及2030年碳达峰,2060年碳中和的减排时间表敲定,这两个词就成了资本市场最热门的概念,甚至没有之一。

所谓碳中和,概括来说就是通过各种手段抵消生产过程中排放的二氧化碳,最终实现二氧化碳的零排放。主要实现路径之一,就是用“清洁能源”取代传统化石能源,从能源生产开始减少碳排放。

光电正是这样一种“清洁能源”。

早年受技术限制,光伏发电成本过高,在应用上不够经济。但伴随着技术的快速迭代与产业升级,过去十年光伏发电成本已下降了超过90%,甚至在部分国家已经低于常规能源,实现了“平价上网(接入电网)”。

在政策推动下,光伏设备的需求激增,一个巨大的空白市场已经出现。

根据中国光伏行业协会预测,“十四五”期间,国内年均光伏新增装机量,将是2020年的1.5~2倍左右[1]。而在全球范围内,彭博预测,到2050年,全球电力结构中,光伏和风能的占比将达到56%(见下图)[2]。

潜力巨大的行业,又怎么少得了逐利的资本?

国际能源署IEA预测,2030年前后可再生能源将成为全球最大的电力来源,全球2015年至2040年间的电力投资中,将有近60%流入可再生能源领域[2]。

顶层设计有了,市场需求有了,技术积累也有了,连钱都到位了,多重利好齐备,光伏腾飞的机会似乎就在眼前。

那么,你,了解光伏产业链吗?

光伏产业链长啥样?

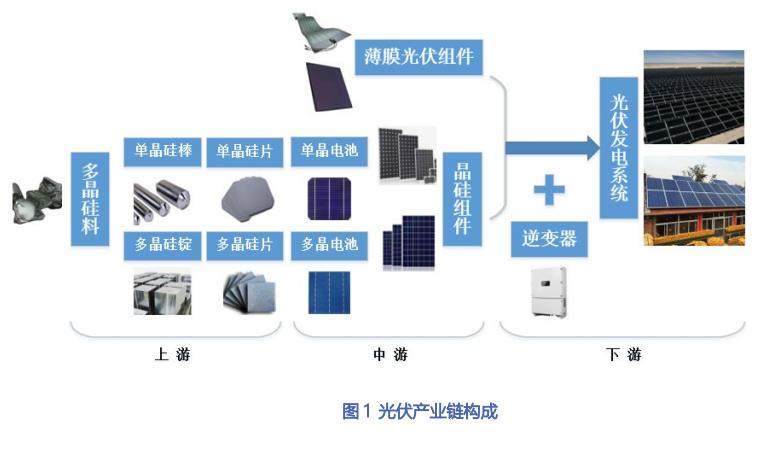

概括来说,行业上游为从硅料到硅片的原材料制备环节;中游则是从光伏电池开始到光伏组件的制造环节,负责生产有效发电设备;下游则是应用端,即光伏发电系统。

图片来源:CPIA[3]

与同为半导体的芯片相比,光伏的产业链可以说非常的简单——当然也只是相对而言,其中仍有大量技术细节。

在本文中,放大灯以从上到下的顺序,将产业链分七个部分,为读者拆解整个光伏产业链,介绍行业核心原材料、关键技术与未来趋势:

光伏硅料:掌控产业上游

光伏硅片:单晶硅对多晶硅实现全面替代

光伏电池:持续升级,快速进步

光伏组件:太阳能发电的根基

光伏辅材:不含硅,也重要

光伏逆变器:光电上网的最后一块拼图

光伏发电站:产业的终端

一、光伏硅料:掌控产业上游

多晶硅材料是以工业硅为原料,经一系列的物理化学反应提纯后达到一定纯度的电子材料,它是制造硅抛光片、太阳能电池及高纯硅制品的主要原料,是信息产业和新能源产业最基础的原材料。

多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以晶格形态排列成晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。

首先需要澄清,多晶硅(料)不等于多晶硅(片),多晶硅片是硅料通过一系列工艺制备而成的产品,位于产业链中游。两者因为名称区分度不高,常引起误解。此处的多晶硅料,亦是制备单晶硅的原材料。

多晶硅的纯度决定了其应用领域。光伏所用的太阳能级多晶硅,纯度一般在6N~9N之间(即99.9999%~99.9999999%,几个9即是几N)。用于半导体等电子元器件生产的电子级多晶硅,纯度要求则要达到11N,工艺难度远超太阳能级。

从全球范围看,目前多晶硅产业正在持续向国内转移,且疫情加速了这一过程。2020年,全球多晶硅产能为60.8万吨,同比降低9.9%;产量52.1万吨,同比增加2.6%。

同期,我国多晶硅产能45.7万吨,同比下降1.9%,产量约39.6万吨,同比增加15.8%。国内多晶硅产能、产量的增长均大幅领先全球,占比分别为75%、76%[4]。

除了产能转移外,多晶硅亦是一个马太效应明显的产业。

截至2020年底,我国的多晶硅CR5(前5家最大的企业所占市场份额,即行业集中度)已经高达87.5%,5万吨级以上产能企业有4家(加起来超过全球总产能的40%)[4]。国内的多晶硅大制造商同样占据了全球供应链的关键位置,这意味着产能转移还强化了国内企业的定价权。

龙头企业凭借资金与技术优势,始终保持着更多的订单,更高的开工率以及规模效应带来的高利润率,这进一步确保了龙头企业在未来的研发与生产技术升级的先发优势。反观竞争力较差的企业已经逐步关停,2020年全球产能的下滑正是受此影响。

作为光伏产业的最上游,多晶硅是主流太阳能电池生产工艺的核心物料,其价格也是影响光伏产品终端价格的核心因素之一。

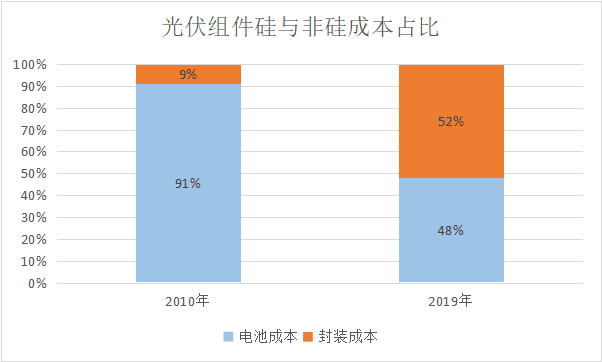

在行业发展初期,受生产工艺水平较低影响,硅料用量比较大,原材料价格也偏高,导致当时硅料在光伏设备的总成本中占比极高。2010年,一个光伏组件中的电池成本(含硅部件)高达91%,到2019年已经下降至了48%,几乎减半[5]。

可以看到,作为上游的硅料对终端影响越来越小的重要趋势。这主要受益于加工技术持续进步带来的生产成本持续下降。

硅料生产方面,受益于主流技术“改良西门子法”的不断进步,多晶硅的行业平均生产成本持续下降,大幅降低了下游企业的硅料采购价格。这一定程度上为下游打开了利润空间,也刺激了企业生产光伏组件的意愿。

改良西门子法的基本原理是在1100℃左右的高纯硅芯上用高纯氢还原高纯三氯氢硅( Cl3HSi),生成多晶硅沉积在硅芯上。相较于传统工艺同时具备节能、降耗、回收利用生产过程中副产物以及大量副产热能的配套工艺。

改良西门子法是目前最为成熟、应用最广泛、扩展速度最快的多晶硅制备工艺。该路线产品形态为棒状硅,2020 年采用此方法生产出的棒状硅约占全国总产量的97.2%[3]。

除了“改良西门子法”,目前多晶硅料的制备还有“硅烷流化床法”制硅路线(在流化床反应器中利用硅烷法分解,并在预先装入的细硅粒表面生成多晶硅颗粒,产品形态为颗粒硅),较当前主流工艺有成本优势,能够对产业形成一定的补充。但该技术并不成熟,工艺存在缺陷,限制了在行业内的产能比例。

虽说长期看硅料价格明显下降,但自2021年开始出现一轮极为疯狂的上涨。短短半年时间,多晶硅价格上涨数倍,从85元/公斤飙升至超过200元/公斤,部分散单报价甚至已经达到了225元/公斤[6]。

飙涨的上游原材料导致下游光伏企业严重承压,中国光伏行业协会甚至呼吁“全体会员和光伏企业守法合规、理性经营,尊重契约精神,自觉抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为,以及非自身生产经营需求的投机行为。”[7]

造成如今局面的原因比较复杂。

首先,不能排除部分企业存在惜售、抬价等不良行为。有业内人士称,目前的硅产能能够满足下游需求,是下游企业故意制造多晶硅短缺迹象,并协调一致哄抬价格[7]——当然具体情况很难查证。

其次,上游产能不足也客观存在。受政策影响,下游企业为尽快占据市场份额,头部企业在快速进行产能扩张,确实存在抢下订单,占据上游产能的现象——这与近期芯片短缺十分类似。相对应的,上游供应端的产能扩张必然滞后,且硅料的扩产周期本来就比下游更长,这进一步加剧了供需错配,助长了短缺。

但总体来说,短期的异常震荡不太可能成为长期趋势。待上下游的扩产完成,需求趋稳后,硅料价格将回归常态,降价的长期趋势也不会改变。

二、光伏硅片:单晶硅对多晶硅实现全面替代

硅片是产业链上游的末端,是光伏产品的起点。其形状、大小与薄厚取决于生产工艺与下游产品设计需求。硅片进一步加工即是晶硅电池片,而电池片经排列、封装并与其它辅材组合后即是太阳能电池板,光伏系统最小有效发电单位。

简单概括硅片的生产工艺:将上一节所说的多晶硅料经过一系列工序后,拉棒制成单晶硅棒,或铸锭制成多晶硅锭,再进行切片制成硅片。

光伏硅片目前有单晶与多晶两种产品形态,但两者存在代差。

单晶硅的晶体品质、电学性能、机械性能等方面优良,且光电转换效率更佳,但在行业发展初期生产成本偏高,未能得到广泛应用。多晶产品在这一阶段依靠价格优势,在很长一段时间内占据市场主导。

随着硅料生产工艺、拉棒工艺以及最后的切割工艺持续进步,单晶硅生产成本迅速下降,同时以PERC电池(钝化发射区背面电池,Passivated emitter rear contact solar cells,目前主流光伏电池)为代表的新一代电池技术,对单晶硅片的利用率更高,这进一步拉开了本就存在差距的光电转换效率。

在成本和转换效率的此消彼长之下,单晶硅迅速崛起。截至2020年底,单晶硅片的市占率已经从2016年的20%,提升至超过90%,已实现了对多晶硅片的全面替代[8]。

除了单晶硅与多晶硅的路线之争外,硅片制造还专注于降低生产成本。

其中一个措施是“变大”,即做大单片尺寸,这是目前硅片主要趋势之一。当前光伏硅片有5种主流尺寸,分别为156.75mm、158.75mm、166mm、182mm、210mm。

大尺寸化正在加快。156.75mm与158.75mm规格正在被快速淘汰,166mm成为主流,182mm和210mm产能也在持续提升,快速进入市场[3]。

其背后原因,也是大尺寸硅片的发电效率更高,且终端产品的非硅成本(生产中所消耗的能源、人力、辅料等)更低。

简略地说,硅片下游的电池/太阳能组件的生产速率比较固定,与硅片尺寸关系不大。

若硅片面积增大意味着单位时间生产出来的电池/组件的总功率更高,相应的每瓦生产成本就会被摊薄。其次,部分辅材,如接线盒、灌封胶、汇流箱、直流电缆等,用量与电池片面积无关,仅与电池块数有关。同转换效率下,大尺寸电池片对这些辅材的消耗也比小尺寸低,这进一步降低了非硅成本。

这一系列优势积累下来,就是终端利润的提高,预估每瓦毛利可提升近0.1元[9]。不过大尺寸同样也要求下游生产工艺的同步改善,需要一定的产业链协同发展。

另外,生产与切片过程中的硅料损耗,也会导致生产成本的增加,如何降低生产过程中的耗硅量同样重要。

从宏观趋势看,如今每瓦综合耗硅量(g/瓦)持续下降,2019年的单位耗硅量为4.3g/瓦,仅为2009年的31%[10]。对原材料利用率的大幅提高,自然会带来利润空间的同步增长。目前降低耗硅量的主要方式为降低硅片厚度与减少切片损耗。

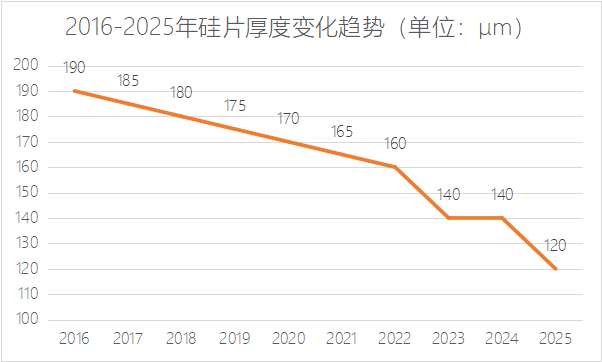

硅片减薄:从产业发展趋势看,硅片厚度下降是另一个长期趋势——这不仅有效减少耗硅量,提高出片数,进而实现降本,也为下游的电池组设计带来更多产品设计路线。目前单晶硅片量产厚度在170~180μm,较行业早期进步明显,一些采用前沿技术的企业已经能够实现140μm单晶硅片的生产,未来降本空间可观。长远看,指向120μm厚度的技术路线也比较清晰,但受限于生产技术,距离商业化比较遥远。

数据来源:全国能源信息平台[11]

切片减损:刀锋损失是硅料切割过程中主要的损耗来源。新一代的金刚线切割技术较传统切割法,有切割速度快、良品率高、单片损耗低等一系列优点。高水平的切割技术同样有助于硅片进一步减薄与增大,能够协助改进硅片产品设计,进而降低生产成本。

可以看到,目前光伏产业上游的发展路线十分清晰,一切围绕降本展开。

虽然已有不使用硅片的电池路线,但是距离商业化比较遥远,远不能撼动硅电池的统治地位。未来几年内,如何更高效的生产硅料,在相同成本下尽管多的提高硅片出片率,以及降低后续安装成本,仍将是光伏上游不变的发展方向。

三、光伏电池:持续升级,快速进步

介绍完硅片,现在让我们了解光伏产业中游的起点,光伏发电的核心部件——光伏电池。

所谓光伏电池,是一种利用太阳能发电的半导体薄片。只要满足一定光照条件,电池片就可输出电压,并在有回路的情况下产生电流。

目前主流的光伏电池由硅片经一系列工艺加工而来,由于这一过程比较复杂且不是本文核心,故仅列出示意图,不再另做赘述。

电池片是决定组件整体性能的核心因素,对光伏发电的重要性不言而喻:光伏组件最重要的指标为发电功率,而组件的发电系统是光伏电池片串并联制成。从原理层面看,电池片的光电转换率,直接决定了组件的整体发电功率。

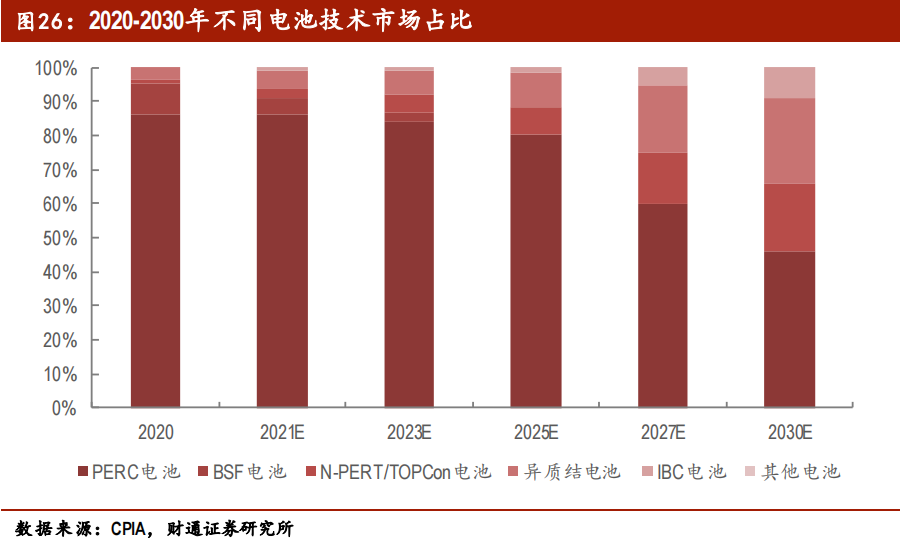

光伏电池片的现有技术路线多且复杂,除了主流的单晶硅PERC电池,使用上一代电池技术的BSF电池也有一定用量,而新一代N型电池同样在快速崛起,被认为有望接替PERC电池成为下一代主流产品。

在半导体硅中掺入其它元素,增加大量自由电子,使半导体主要靠电子导电,此类产品称为电子型半导体,或称为N型半导体。使用此类半导体的光伏电池即为N型电池。

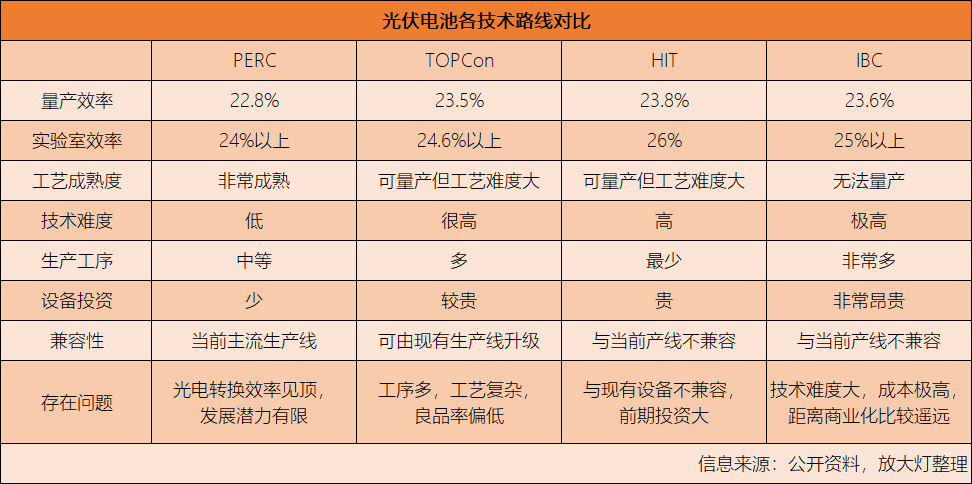

目前,单晶PERC产品作为主流光伏电池,生产工艺成熟,产能高,光电转换效率可达23%,较上一代的BSF电池优势明显,是性价比最高的电池技术路线。但PERC电池的问题是,其效率已经逼近24.5%的理论极限,未来优化空间非常有限。这是促使行业开始寻找下一代电池的主要原因之一。

N型电池是行业内相对比较成熟,发展路径最为清晰的技术路线。N型电池细分路线很多,普遍的转化效率已经超过平均24%的水平,潜力巨大,未来商业化空间十分可观。目前主要的N型电池可分为:TOPCon、HJT以及IBC三大类。

TOPCon:这一技术路线最大的特点是理论光电转换效率极高,达到28.7%,已经逼近晶硅极限(29.43%),明显优于PERC(24.5%)和HJT(27.5%)[12]。不考虑理论值,TOPCon电池目前的量产平均效率也有24%,高于主流电池产品。这一路线另一个优势在于其对生产线要求不高,可基于现有的PERC生产线升级而来,对前期投资更加友好,且能提高现有生产线的应用周期。

但TOPCon路线的缺点也比较明显,其生产工艺尚未定型且非常复杂,加工工序多达12~13道,远高于PERC电池的9道。这导致产品的良品率比较低,且复杂的生产工艺还推高了生产成本。这些因素作用之下,限制了TOPCon电池的进一步量产。

HJT电池:也称异质结电池或HIT、HDT、SHJ电池,被认为是最有希望成为下一代主流的技术路线。HJT电池的平均光电转换效率约在24%左右,明显高于PERC电池,可以有效提高发电量,摊薄发电成本。HJT电池另一个核心优势则是工序少——产品的加工流程仅有四步,更少的工艺步骤对提升良品率十分有用。

冷知识:异质结电池最早的开发者是日本三洋公司,但该公司之后将HIT注册为了商标,使得其它企业不能随意使用这一缩写指代异质结电池。这也是为何异质结电池的叫法比较多。

但生产工序少,和生产成本低是两回事。HJT电池最大的问题,在于生产成本过高:据Solarzoom统计,当前HJT电池成本相较PERC电池要高出约30%,这对于将降本放在第一位的光伏行业显然不能接受[13]。HJT的成本问题,一是由于对原材料要求高,消耗也比较大;二则是因为生产设备和现有设备不兼容,必须重新建设生产线导致极大地推高了前期成本;三是产品加工工艺也比较复杂。

总的来说,虽然被业内普遍看好,HJT仍需要更加成熟的生产工艺,以及更好的降本路线,才能尽快实现大规模商业化。

IBC电池:这是目前光伏电池中,转换效率最高的技术路线。IBC电池在研发早期的光电转换效率就已经超过25%,全面优于市面上的其它电池。但IBC也是最不成熟的技术路线:其生产工艺非常复杂,加工成本极高,生产设备昂贵。这使得IBC电池在商业化时,面临的困难远大于其它技术路线。

市场方面,2020年,随着PERC电池片新建产能逐步落地,该路线市占率持续提升,已经上涨至86.4%。由于技术相对老旧,发电能力不强,BSF电池市场占比下降至 8.8%,较2019年下降22.7%,已经基本被市场淘汰[14]。N型电池(主要为HJT【异质结】电池和TOPCon电池)由于成本问题,生产规模与用量仍然有限,目前市场占比约为3.5%,较2019年有小幅增长。

除了传统的晶硅电池,目前还有存在一条完全不同的光伏电池技术路线——薄膜型太阳能电池。

薄膜型太阳能电池的发电原理与晶硅电池相同,但应用的是一种由硫化镉、砷化镓等非硅材料制备成的微米量级厚度的光伏材料。由于这种材料的基本产品形态为一层薄膜,故得名薄膜电池。

薄膜太阳能电池具有衰减低、重量轻、材料消耗少、制备能耗低、适合与建筑结合等特点。但由于仍处于研发的早期阶段,薄膜电池当前的转换效率并不高,能够实现商品化的碲化镉薄膜电池与铜铟镓硒薄膜电池,组件的实验室效率也仅有19.5%和16%~17%[3],甚至不如已经濒临淘汰的BSF电池,发电能力明显不足。而转换效率比较高的技术路线则存在成本过于昂贵,生产难度太大等一系列问题。这些因素叠加,导致薄膜电池在商业化上的困难较大。

四、光伏组件:太阳能发电的根基

虽然一片光伏电池已经具备发电能力,但其发电功率太低,无法实际应用。这就要讲到光伏产业中游的最后一环,电池与光伏产业的最小有效发电单位,在光伏电站中承担光电转换的设备——光伏组件。

光伏组件,或太阳能电池板,两者指的是同一个产品,也就是上图中的设备。光伏组件经由电池片串联/并联,并进行封装,随后再安装其它辅材制成。从产业链位置看,光伏组件位于光伏电池与光伏系统之间,是光伏制造业的最终产品。

光伏组件的制备主要包括电池片互联和层压两大步骤:

电池片互联决定了组件的电性能,目前,光伏组件的标准电池片数量为60片或72片,对应以10或12条铜线作为汇流条将其连接起来,6组互联为一个光伏组件。

在电池片互联后,一般需按照钢化玻璃、胶膜、电池片、背板以从下到上的顺序,经过层压的方式封装在一起,背板与钢化玻璃将电池片和胶膜封装在内部,通过铝边框和硅胶密封边缘保护。经过层压处理后,光伏组件的使用寿命可大幅提高,且能显著优化环境耐受性与机械性能。

目前光伏电池两个主要发展趋势,分别是双面组件与半片封装。

所谓双面组件,顾名思义是指使用双面电池的光伏组件,特点是正、反面都具备发电能力。当太阳光照射时,部分光线会被周围环境反射到组件背面,双面组件有能力收集这一部分光能,从而增加发电量。

显而易见,与传统的单面设计相比,双面电池的发电功率更佳,可有效降低电站的平均发电成本。相应的,双面电池的生产工艺也比较复杂,其背面不能使用不透光的常规背板,叠加其它生产工艺导致成本略高。

不过在双面设计的增效增收能力得到验证后,如今下游电站已经逐渐接受这一技术。2020年的双面组件市占率较 2019 年上涨 15.7 个百分点,升至 29.7%,且未来有望持续扩大[3]。

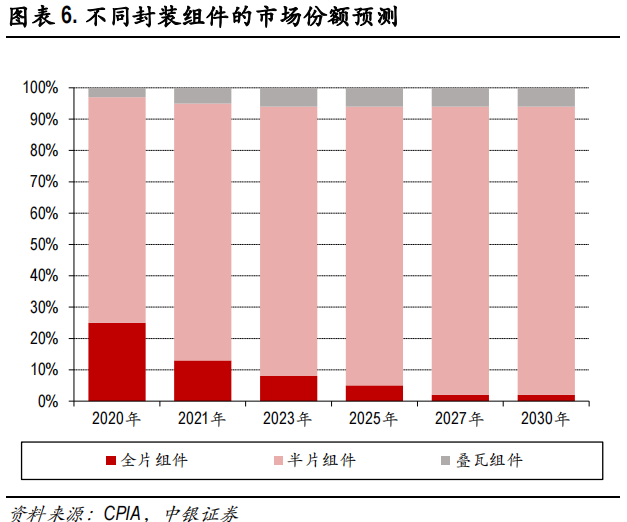

半片封装则是目前的主流封装模式,是指沿着垂直于电池主栅线的方向将电池片切成尺寸相同的两个半片电池片。光伏电池片在发电过程中产生的电流和电池片面积有关,因此相对于整片,半片电池中通过主栅线的电流大小仅约1/2。当半片电池串联以后,单个正负回路上电阻不变,单回路的功率损耗就降低为原来的1/4,从而降低了组件的整体功率损失,同时也减小了组件升温对发电能力的负面影响。

通常情况下,电池组件在封装过程中,会产生被称作CTM(Cell-to-Module Loss)损失的现象,即组件总发电功率小于电池片的总功率之和。因此除了提升光电转换效率外,降低CTM损失也是组件发展思路之一。半片封装在这一点上表现良好,且具备生产工艺相对简单,生产线升级成本低的特点,因此得到广泛应用。

截至2020年,半片封装的市占率已经达到了71%,同比增长50%,一举超过全片封装成为市场绝对主流[15]。

除了上述两种趋势,光伏组件还有众多其它路线,如拼片、叠瓦、无主栅和多主栅等,细分市场比较多。不过这些路线要么仅改变了一些设计细节,要么没有得到广泛应用,或是和当前组装工艺可以相互叠加,作为补充出现,故不再进一步详述。

五、光伏辅材:不含硅,也重要

要生产一台光伏组件,仅有电池显然是远远不够的,还需要一系列非硅辅材相配合。辅材的性能对组件最终性能同样有着重要影响。

目前常见的组件辅材包括互联条、汇流条、钢化玻璃、胶膜、背板、铝合金、硅胶、接线盒共八种。

从成本端看,辅材中成本占比排名前五的分别是边框、玻璃、胶膜、背板以及焊带。其中边框在非硅成本中占比最高,而玻璃、胶膜以及背板则是光伏组件的核心辅材,对设备的最终性能有重要影响。我们将在接下来的部分,讲解这些辅材及发展趋势。

(图中为2020年数据,不适用于2021年,但整体情况不会有太大变化)

数据来源:广发证券[16]

顾名思义,边框就是光伏组件的外侧框架,在封装后填充硅胶密封,起到固定和边缘保护的作用。目前通用的光伏组件边框为铝制边框,其在各类组件的成本占比均仅次于电池,是成本最高的非硅辅材。

然而铝边框的技术含量很低,成本占比高纯粹是因为其大宗商品的定价模式,下游生产商的议价能力非常低,铝边框产品定价和铝锭基本保持同步,成本压缩空间只能在加工费里找。又因生产门槛低,铝制边框的供应商较多,竞争十分激烈,市场已经充分议价,进一步压缩成本的空间很小。

光伏玻璃一般用作光伏组件的封装面板,直接与外界环境接触,其耐候性、强度、透光率等指标对光伏组件的寿命和长期发电效率起核心作用。目前光伏玻璃有三种主要产品形态:超白压花玻璃、超白加工浮法玻璃,以及透明导电氧化物镀膜(TCO)玻璃。

通常来说,硅片光伏组件主要使用超白压花玻璃或超白加工浮法玻璃,一方面可以对太阳能电池起到保护作用,增加光伏组件的使用寿命。另一方面,超白压花玻璃及超白加工浮法玻璃的含铁量相对较低,透光率更高,能够提高组件发电效率。

光伏玻璃的发展主要受上下游驱动,目前的主要趋势分别是增大与减薄。

尺寸增大主要是受上游影响。由于硅片尺寸的逐渐增长,作为封装面板的玻璃板也必须同步增大,方能满足上游需求。但当前行业内能够生产大尺寸玻璃的企业不多,这导致了一定程度的供需错配,助推了玻璃价格上涨。未来如何尽快调整产能,是对生产企业的挑战。

减薄则一是降本需求,二也与光伏组件设计有关。目前,部分双面组件采取的是正反面均用玻璃封装的双玻璃路线,正反双面均使用2.5/2.0mm厚度玻璃,而非传统的3.2mm。这既是为了设备整体减重,也是出于成本考虑。考虑到双面组件渗透率的持续增长,未来光伏玻璃减薄也将持续。

封装胶膜材质一般为有机高分子树脂,其直接与组件内部的电池片接触,覆盖电池片上下两面,对电池片起抗水汽、抗紫外等保护作用。目前市场上有三种主流胶膜,分别为透明EVA(聚乙烯-聚醋酸乙烯酯共聚物的简称)胶膜、白色EVA胶膜以及POE(聚烯烃)胶膜。

封装胶膜的发展,同样受下游光伏组件设计影响。虽然两种EVA胶膜仍是主流,合计市占率也接近80%,但其性能逐渐落后于下游需求,无法很好地解决PID问题,因此不适合应用在双面组件上,正在出让市场份额。

PID效应(Potential Induced Degradation)又称电势诱导衰减,是电池组件的封装材料和其上表面及下表面的材料,电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下出现离子迁移,而造成组件性能衰减的现象,对光伏电池的使用寿命和转换效率负面影响巨大。

反观POE胶膜,其阻隔性能更加优良,特别适合应用于水汽敏感的技术路线,而水汽正是导致PID效应的元凶之一。因此,随着下游需求的变化,POE胶膜被视为是EVA材料的升级替代品,其渗透率快速提升,在2020年市占率已经达到了25.5%,且未来有望进一步提升[3]。

背板位于太阳能电池组件背面的最外层,保护电池组件免受外界环境的侵蚀,起到耐候绝缘的作用,需具备高水平的耐高低温、耐紫外辐射、耐环境老化和水汽阻隔、电气绝缘等性能。

当前,市面上光伏背板的产品极为庞杂,且缺乏统一的命名标准,行业通常依照是否含氟分为含氟/非氟两大类,并依照加工工艺进一步细分。为减轻读者阅读负担,这里不再对不同工艺做具体解释。

概括来说,市场上使用的背板,主要有K结构、T结构、C结构、玻璃背板、透明有机材料背板,以及其它背板。

K(KPK/KPF/KPE)结构背板仍是市场绝对主流,在2019年的占比为59.5%;同为传统产品的T(TPT/TPF/TPE)结构模板同期市占率则为14%[17]。但此两种背板均不透光,并不符合目前双面电池组件(双面组件详情见下文)的发展趋势,市占率开始萎缩。截至2020年底,K型结构背板与T型结构背板的市占率分别下滑13.7%/3.2%。

相应的,伴随着双面组件市场规模的快速增长,因能透光而被纳入生产的玻璃背板与透明有机材料背板市占率快速上升,较2019年分别增长14.2%/1.5%。在下游组件发展趋势不变的情况下,两者市占率仍将持续增长[3]。

焊带又称镀锡铜带,指的是在一种在铜带表面涂覆一层均匀厚度锡基的焊料,应用于光伏组件电池片之间的连接,发挥导电聚电的作用。

焊带在非硅成本中的占比虽与背板相近,但其定价接近铝制边框。光伏焊带90%的成本来自作为原材料的铜与锡,这意味着生产成本基本由当期的大宗价格决定。且焊带技术含量同样很低,市场经过充分竞争,议价空间很小。

除了占据前五位的辅材,非硅组件还包括接线盒、封装硅胶等。这些生产材料的价格均比较稳定,技术含量也一般,定价模式类似边框与焊带。概括来说,目前光伏组件的非硅成本下降空间不大,且受大宗商品价格主导,下游生产商的议价能力都不是很强。想要在非硅环节进一步压缩出利润空间,对光伏设备生产商已经很难。

但这不意味着技术迭代的停滞。目前包括胶膜、背板与光伏玻璃在内的三种核心原材料,对下游的产品设计与最终性能仍有重要影响。如何配合电池技术的进步调整产品,仍是核心辅材生产商的重要发展方向。

六、光伏逆变器:光电上网的最后一块拼图

光伏逆变器,是将光伏组件产生的直流电,转换成频率可调节的交流电的电子设备。由于并网的电源需满足上网的质量要求,逆变器可调整电压波形,用于电网或供负载使用,可直接影响太阳能光伏系统的发电效率,是光伏电上网的必需设备。

按应用场景与功率划分,光伏逆变器可分为集中型逆变器、组串型逆变器与户用逆变器三种。

受应用场景限制,光伏逆变器市场非常稳定,完全由下游电站决定,几乎不可能发生重大变化。截至2020年底,光伏逆变器市场仍然以集中式逆变器和组串式逆变器为主,集散式(户用)逆变器占比较小。其中,组串式逆变器居主要地位,占比为66.5%,集中式逆变器占比为28.5%,集散式逆变器的市场占有率约为5.0%[3]。根据机构预测,这种格局在长期来看,也不会发生太大变化。

七、光伏发电站:产业的终端

光伏发电站是光伏产业链的最末端。在这一环节,光伏设备最终与电网相连并输送电力,是光伏发电实际应用的场景。

正如光伏组件是将电池片串并联而来,要建设一个光伏电站,首先需要将光伏组件按一定方式组装在一起,并安装支撑结构后构成更大型的直流发电单元——光伏阵列,之后再将大量光伏阵列与光伏逆变器、配电柜等设备,以及中央控制系统连接后,就可建成能够实际投入使用的光伏电站。

与传统发电站类似,光伏电站也分为集中式和分布式两种。市占率方面,截至2020年底,我国大型地面电站占比为 67.8%,占据绝对主流,分布式电站占比则为32.2%[3]。

集中式大型并网光伏电站就是国家利用光能富集的无人地区,如荒漠或丘陵,安装大量光伏阵列集中建设的大型光伏电站。集中式光伏电站的发电直接并入公共电网,接入高压输电系统供给远距离负荷。

集中式光伏电站的主要特点在于运维更为经济,受益于规模效应,发电成本比较低,且发电量大,更能满足电网的接入要求。我国目前就是集中式电站占主流,多分布于西部光能富集地区。

不过集中式光伏电站的缺点也比较大。我国光能富集区并非高负荷地区,这导致了一定的供需错配,使得电能无法就地消纳,存在一定的弃光弃电现象。同时由于光伏天然存在发电波动比较大的问题,导致集中式光伏电站对电网负荷比较大,光电上网一直比较麻烦。

分布式光伏电站则主要是指利用小型空地,或建筑物表面,如厂房、公共建筑屋顶等表面建设的小型发电站,在人口比较稀疏的发达国家占据主流。

典型的分布式光伏电站

分布式光伏电站的优势主要集中在投资小、建设快、占地面积小等方面,且直接处于用户侧,可以减少对电网的依赖,减少线路损耗。同时,分布式光伏电站还能够实现发电量就地消化,余量再接入电网。相较于集中发电,弃光弃电的问题不明显。

分布式电站的缺陷在于,由于高度分散的特性,对控制系统的要求比较高,在调节与管理上更为复杂。

纵观全文,我们可以发现,光伏产业最核心的发展路径,说白了就是用光电转换效率更高的太阳能电池,发更便宜的电。整个行业从上游硅片的设计,直至下游电站的组建,甚至是中间环节一些非关键辅材的选用,均遵循着这一基本原则。

概括成四个字,就是“降本增效”。若要给两个关键词排个位,则降本还要在增效之前。

与很多人直觉相悖,光伏设备的光电效率其实已经可以做到极高水平,超过40%,是当前主流电池的接近两倍。但这种技术极其昂贵,仅能用在卫星、太空站这种不计成本的设施之上,距离大规模民用、商用非常遥远。

这其实还是一笔经济账:单纯的堆砌性能并不意味着更低的发电成本,在技术的持续进步中找到性价比最优的组合,才是光伏发电能做到平价上网的根源。

当然,发电成本下来了不代表整个行业高枕无忧,目前光伏产业还存在着一些难题。

太阳能虽然拥有取之不尽且无污染的优点,但也存在不稳定的缺陷,受昼夜、天气以及季节影响明显。这在光伏发电直接表现为,包括发电量波动大、对电网稳定性不利、并网难等一系列问题。同时我国还存在光能富集区(西北)远离电力负荷区(东南沿海)的现象,有比较明显的供需错配,导致出现“弃光弃电”,造成浪费。

解决这些问题,就需要在光电的储能与并网技术上寻求突破,目前常见的解决方案有光伏制氢、化学储能、就地消纳等——当然,这就属于光伏下游的下游,距离光伏产业链本身已经比较遥远,故不再展开。

总之,还是希望国内光伏产业能借“碳中和”的浪潮进一步发展,让工业生产与普通人都能早日用上来自太阳的清洁能源。

毕竟有充足的电力供应,又能保护地球环境,怎么都不会是一件坏事。

References:

[1] 中国光伏行业协会:中国光伏(2020年版)产业发展路线图

[2] 隆基股份:隆基绿能科技股份有限公司2020年年度报告

[3] 中国光伏行业协会: 中国光伏行业2020年回顾与2021年展望

[4] 中国光伏行业协会:【年度报告】第二篇:2020年多晶硅产业发展情况:39.6万吨!中国占据全球多晶硅产量3/4以上.2021.06.08

https://mp.weixin.qq.com/s/N2GiyDpCTIkuH3SUxu7bHQ

[5] 东方证券:光伏组件产业成本构成及降本路径全解.全球光伏.2020.01.16

https://mp.weixin.qq.com/s/IOYEXXqylWDHecD78O5ytw

[6] 姚金楠:谁在推动硅料价格一涨再涨?.中国能源报.2021.06.03

https://mp.weixin.qq.com/s/-Gl196HQN3cyQHMzXUTNCw

[7] 高歌:硅料半年涨近150%,光伏行业协会呼吁自觉抵制过度囤货、哄抬物价.经济观察网.202106.10

http://www.eeo.com.cn/2021/0610/491232.shtml

[8] 中国光伏协会:【年度报告】第三篇:2020年硅片环节发展情况.2021.06.11

https://mp.weixin.qq.com/s/ofb8wSTJTlXdVQoYbp7WBQ

[9] 民生证券:光伏组件设备行业深度报告:景气上行叠加技术更新,组件设备放量可期.2021.02.08

[10] 华安证券:光伏行业系列报告之一:多晶硅,低成本和融资能力双轮驱动,多晶硅强者恒强.2021.03.02

[11] 全国能源信息平台:单晶硅片切割技术发展趋势分析.网易.2020.03.25

https://www.163.com/dy/article/F8JE4OSF05509P99.html

[12] 安信证券:一周解一惑,N型光伏电池三条路线深度比较研究.2021.05.23

[13] 信达证券:新能源发电行业策略报告:碳中和大势已定,光伏行业扬帆再起航.2021.05.08

[14] 财通证券:光伏行业深度报告:全球长期增长空间开启,中国制造引领行业发展.2021.03.31

[15] 中银国际:电气设备行业光伏组件深度报告:优化的竞争格局,低估的品牌价值.2021.04.07

[16] 广发证券:光伏行业2021年度投资策略:平价之路永无止境,降本增效殊途同归.2020.12.08

[17] 申万宏源:光伏背板和胶膜双龙头,多元化布局高分子材料业务.2020.12.22

[18] 头豹研究院:光伏行业:2021年中国光伏逆变器产业链及发展洞察.2021.03.31

本文来自微信公众号:放大灯(ID:guokr233),作者:陈闷雷

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK