如何摆脱智能手机对我们的控制?

source link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/375641921

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

如何摆脱智能手机对我们的控制?

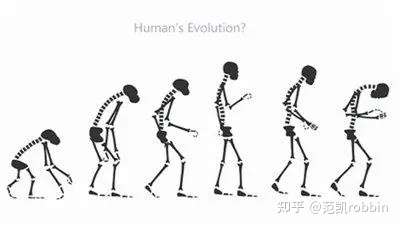

在上一篇文章「移动时代的电子毒品:基于算法的信息流」,我们聊到了现代社会一个非常严重的问题:智能手机不但成为我们须臾不离的工具,而且逐渐控制了我们的心智。

长期被智能手机控制,停不下来的刷手机,会让我们上瘾,而且会损害大脑的神经系统,让我们无法集中注意力,而且情绪控制能力减弱。按照「深度工作」这本书引用的说法就是:

一旦你的大脑习惯了随时分心,即使在你想要专注的时候,也很难摆脱这种积习。从某种程度上说,就像是纳斯研究所里说的:「心智残疾」。

我自己的体会也是这样的:一旦我有意识的控制了手机使用时间,并且尽量克制自己在无聊的时间去看手机。那么我每天就多了很多时间读书,而且感觉脑子当中会产生很多有意思的想法。

但是,如果我们只是控制自己不用手机,在现代社会,我们又会损失很多,例如:丧失了和亲戚、朋友,以及同事沟通和交流的机会;丧失了很多便利的获取信息和知识的方式。

智能手机不是洪水猛兽,我们真正的难点不是不用手机,而是如何合理的使用手机,掌握好一个微妙的平衡,既让手机成为我们得力的助手,又不被手机所控制。

针对这个问题,我做了一些思考。首先我们来分析一下手机的用途:

智能手机的常用用途

一、用户有明确需求的工具,用完即走

手机上最健康的App就是用完即走型的。例如:天气App,日历App,照片App,备忘录App等等常用工具,也包括一些大型App,例如地图App,预定酒店的携程App,查询餐馆的大众点评App。

这类App完全不会上瘾,是非常健康的,可以放心使用。

二、工具,用完即走,但附带消遣功能

工具型App的宿命就是很可能低频,停留时间短。这是大多数移动互联网公司不希望看到的,所以必须增加附带的消遣功能,不能让用户用完即走。你得给我多逛逛,我要抢夺你的手机使用时长。你待的时间长了,漏斗转化下来的交易机会就更多。

典型的例如淘宝,以及类似各种带有社区属性的电商导购类App,如小红书。你除了买买买之外,我还让你逛逛逛,给你种草。让你以后在我这里下单转化。

这类App除了剁手族,一般用户不会上瘾,也可以放心使用。

三、特定场景的工具型App,使用时长极长

例如音乐App,音频类App如喜马拉雅,阅读类App,例如Kindle,微信读书,豆瓣读书等等。这类App往往只在特定场景下被使用到,通常也不会上瘾。

也有一些Pad上的视频App,一旦入坑刷连续剧,也会长时间使用,还有电子游戏类App也是这样。但我觉得这类App其实还好。因为它不会迫使你高频切换注意力,伤害性有限。

四、被动唤醒,实时响应

典型的例如微信、企业微信、钉钉等。如果消息太多,会频繁打断用户,对注意力是有很大伤害的。

五、基于关注关系的社交媒体

典型的例如新浪微博,微信里面的朋友圈,微信订阅号,还有很多专业型的社区,例如财经类的雪球,足球篮球类的虎扑等等。

这类App已经具备了不低的成瘾性了。而且刷这类基于时间线的信息流,已经是在迫使我们的大脑神经系统一条信息一条信息的频繁切换注意力。所以我们一定要有意识的控制使用。

六、基于算法的信息流App

以抖音、快手,头条为代表的信息流App,绝对是利用了人类这种生物的神经系统缺陷。让人类的神经系统轻易的获取了愉悦感,而且很难抵抗。

对于这类App,我的观点是尽量不用。我自己感觉很难抵抗这类App的诱惑,所以我一删了之。

基于以上分析,我们真正要警惕的是后面三类App。

如何和智能手机和谐共处

我们为何会对智能手机上瘾?固然有移动端产品的成瘾性原因,但深层次原因是:

一、我们习惯于用手机来消磨碎片时间

在2007年苹果公司刚刚发布iPhone的时候,乔布斯对iPhone的定义是:iPod + Phone + 浏览器。这是妥妥的移动端工具的定位。

由于手机触手可达,当我们无聊的时候,特别是碎片化的时间,例如坐车,路口等绿灯这样的碎片化时间,我们很自然的想拿起手机消磨一下。于是手机开始承担过多本来不应该承担的功能,从有明确需求的工具,逐渐变成了没有需求,就是想杀时间。

二、移动开发商希望争夺用户使用时长,用上瘾功能纵容用户

几乎所有的To C互联网的生意模式都是基于流量的,有了用户流量就有了一切。为了能够黏住用户,提升用户留存率,能够尝试的合法方式肯定都会去尝试。如果我发现了一种高效率黏住用户的方式,基于商业目标,你说我会眼睁睁的放弃不用吗?

为什么现在短视频和直播这样流行?因为在移动互联网已经变成存量市场竞争的情况下,所有的App本质上都是在和微信抢夺用户使用时长。而微信在短视频和直播方面做得很弱,并且在微信的使用场景下,短视频和直播的用户体验很一般。这是大家唯一能够从微信虎口夺食的机会,这就是大家一窝蜂做短视频和直播的原因。

如果想明白了这个道理,那么如何更好的使用手机,自然也很清楚了:

1、不用手机消磨时间,无聊的时候找点别的事做,避免频繁切换注意力

我发现,现在一群人聚餐的时候,经常是大家埋头刷手机。大概是因为不喜欢社交,又或者是觉得聊天无聊吧?那么我们应该改变自己的习惯,要学会「拥抱无聊」。

刷手机最有害的部分就是频繁的切换注意力。我们如果不刷手机的话,最好让自己尽可能长的把注意力放在某一件事情上。例如:

我喜欢带上一本书,无聊的时候,就随便打开哪一页,读上十几分钟。其实上一旦你读了5分钟左右,就会进入读书的状态,全部的注意力都被吸引过去了,就不再需要刷手机了。

类似的事情有很多,比方说有的人喜欢等车的时候画画素描;有的人喜欢听听音乐;有的人喜欢做做手工。总之,找一个可以让自己把注意力集中的事情去做,无聊感很快就不翼而飞了。

这样做背后的原理很简单,就是避免频繁切换注意力。

2、提醒消息,不要实时响应

除了微信和企业微信,我关掉了所有的App的消息提醒功能。并且我在微信和企业微信里面,关闭掉了所有的群消息提醒功能。饶是如此,根据我的华为手机统计,我最近七天,平均19分钟解锁手机一次。

这几乎意味着平均每20分钟我会被消息提醒打断一次,去查看手机。这已经是惊人的打扰了,我估计很多人应该比我严重的多,兴许不到10分钟就会去打开一次手机看看。

我现在开始限制自己查看微信消息的频率。其实不实时看微信的消息,不会真的错过什么。如果是工作上的急事,同事们看到我没有及时回复,一定会给我打电话的;如果是生活上的急事,家人也会一遍遍拨打微信语音电话。

所以理论上来说,大概每隔一个小时看一次微信未读消息,是不会对生活产生影响的。我现在给自己设定的目标就是:把手机的平均解锁时间从每19分钟,逐渐延长到50分钟左右。

3、每天规定几个集中时段使用社交媒体,而不是没玩没了刷

例如微信朋友圈,微信订阅号,新浪微博之类的,或者各种新闻客户端。我觉得可以每天设定3个固定的时间段使用,比方说:

- 早上起床蹲马桶的时间刷刷社交媒体;

- 中午吃午餐的时候看手机;

- 下班后的路上,或者晚餐后看一会;

每个时间段大概用半个小时左右浏览和发布消息。每天限定2个小时以内的App限额。

4、自己无法抵抗的App,一删了之

基于算法的信息流产品,我觉得鲜有人能够抵抗。这和意志力关系不大,本质上这类App击中了人类神经系统的弱点,让人类频繁刷手机的时候很难产生足够的抵抗意志。

所以远离这类App,例如抖音、快手、头条,是唯一正确的路。如果实在需要用的话,可以安装App用一下,用完赶紧卸载。给自己制造足够高的使用门槛,也是一个好办法。

我现在就是以这种方式使用知乎的。我卸载了知乎App,但是会在微信里面用知乎小程序。小程序的交互体验很不好,但足够用来阅读有价值的知乎讨论帖了。很高的使用门槛+糟糕的用户体验,让我每次都是用完即走,不会产生刷知乎的瘾。

以上是我摸索和总结的经验,分享给大家。通过一段时间的尝试,我觉得非常行之有效。不但让我多了很多读书和写作的时间,而且我感觉大脑的思路都变得敏捷了很多。可见沉迷刷手机对我们神经系统的破坏是多么大啊。

我现在给自己定了下一个努力的目标是:

- 控制每天手机使用时长在2小时之内;

- 争取做到平均每隔50分钟解锁一次手机;

作为一个被智能手机控制的人类,以上和大家共勉吧。

免责声明:本文章仅代表本人观点,与供职公司无关。

欢迎订阅「CTO肉饼」公众号(个人微信号:robinfankai)。

Recommend

-

23

23

我们越早找到替代品越好

-

51

51

问与答 - @masker - 1. 想彻底摆脱 Windows 但是担心 Linux 桌面下的软件支持不够好(比如很多软件在 Linux 下没有2. 偶尔玩玩 steam,LOL(仅限于有无限活力的时候3. 想用 ubun

-

38

38

如果你写过论文就应该知道,一篇没有任何reference的论文是没有期刊接受的。什么是reference?Reference…

-

38

38

这里是Z哥的个人公众号 每周五11:45 按时送达 当然了,也会时不时加个餐~ 我的第「111」篇原创敬上 大家好,我是Z哥。 虽然从标题上看,这篇文章是写给“技术人”...

-

7

7

第一次听到 PUA 这个词,是从南方周末上看到《”不寒而栗”的爱情:北大自杀女生的聊天记录》的 报道,然后又接触到精神控制这一类的词汇,当时觉得很惊奇...

-

8

8

▲ 点击上方第二个“刘润” 关注公众号 回复 “1” 抽取 签名书

-

14

14

深夜还放不下手机?6招帮你摆脱“报复性熬夜”神译局2小时前当你报复性熬夜时,你在“报复”些什么? 神译局是36氪旗下编译团队,关注科...

-

2

2

V2EX › 程序员 什么时候我们才能摆脱键盘敲代码? abcbuzhiming · 1 天前 · 3047...

-

6

6

我们该如何摆脱职场焦虑?如何正视职场焦虑?...

-

3

3

← 为何人类胚胎特别难活:卵子中的自私染色体拒绝被销毁,导致配子染色体错误数majer @ 2022...

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK