房产税终结土地财政?

source link: https://www.gelonghui.com/p/465700

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

近日,财政部发布消息表示,财政部、全国人大常委会预算工委、住房城乡建设部、税务总局4部门在京召开房地产税改革试点工作座谈会。这是首次提出“试点”。

值得注意的是,房地产税不等于房产税。房地产税是与房地产相关的一切税收的总称,包括房地产增值税、所得税、土地使用税、契税等。房产税,指的是对房屋产权所有人征收的财产税。高层使用的是“房地产税”,可能还包括流转税方面的改革。但市场关注的更多是房产税,即对房产持有人是否征税。本文讨论的是持有阶段的不动产税或房产税。

房产税能否扭转土地财政的巨大惯性?

这一制度切换我们要付出多大的成本?

美国如何从土地财政过度到不动产税?

本文从美国房产税的演变历史出发理解土地财政与房产税。

美国之路

从土地财政到大恐慌、再到《宅地法》

1776年,北美对英国的战争取得了胜利,北美十三个殖民地正式独立成为美利坚合众国。

由于独立战争期间发行了大量国债,偿还债务和利息占用了大部分国家财政预算,国库严重亏空,财政入不敷出,联邦信用濒临崩溃。1785 年和1787 年,国会先后出台了《关于西部土地测量和出售法令》和《西北法令》。这两部法律规定,出售公共土地所得“用于偿还债务或者履行偿债业务……而且只适用于此类使用”。基于此,1790 年联邦政府将地方州的战争债务揽过来,并承诺偿还所有债务。

但是,由于美利坚是以“私有产权”立国的国家,绝大部分土地掌握在私人手上,能卖的国有土地非常有限。所以,卖地还债一开始难以做到。但之后,一个偶然的事件促使美国国运发生了转机。

拿破仑的馈赠

一条路易斯安那的土地财政之路

在杰斐逊总统时期,法国拿破仑从西班牙手上取得了路易斯安那的殖民地,并控制了新奥尔良港口,如此相当于遏制住了美国密西西比河航运的出海口。

于是,杰斐逊总统派大使李维顿和门罗找拿破仑商谈,试图买下新奥尔良港口及周边土地。令杰斐逊没有想到的是,经过一年的谈判,原本寸土不让的拿破仑竟然决定将包括新奥尔良在内的整个路易斯安那地区,以1500万美元的价格卖给美国。

原来此时拿破仑决心与英国开战而无暇顾及北美,若将这块地出售正好能为战争筹款,同时也卖了个人情给美国。

起初杰斐逊授意购买新奥尔良的价码是两百万美元,而整个路易斯安那面积(214万平方公里)相当于上百个新奥尔良,却只要1500万美元,相当于每平方公里7美元,大约每英亩3美分。两位大使摸清拿破仑的盘算后当机立断地敲定了这笔购地买卖,并于1803年4月和法国签了购地条约。

联邦政府为了支付购地款,向外国银行借了不少钱,政府财政负担进一步加剧。于是,联邦政府决心盘活路易斯安那这片广袤之地,开启大规模卖地模式来偿还日益紧迫的巨额债务。

第二年,杰斐逊派遣刘易斯和克拉克组队,硬着头皮进入路易斯安那地区进行战略性勘探,绘制了详细的山川地貌以及矿产资源地图,同时摸清楚了西班牙、法国的遗留军事堡垒和印第安原住民区。

两年后,美国联邦军队进入该地区,对印第安原住民进行“说服教育”和“定点拆除”。接下来,美国联邦政府开始大规模拍卖路易斯安娜地区的土地。按照杰斐逊总统上台以后所制定的土地政策,购买土地的最低限度是160英亩,价格是1.64美元,购地者还可以获得一定的贷款。

这吸引了大量土地投机商抢购。投机商获得大块土地后切分为小块,又转手卖给置业者。随后,大批东部移民和欧洲移民进入路易斯安娜投资置业。如此,轰轰烈烈的西进运动开启了新移民们心中的美国梦。如今很多美国富豪家族的祖先就是这批新移民。

当然,最大的获益者当属美国联邦政府。美国政府规定,除创始十三州之外的新拓展的土地和新加入州的土地,都由联邦政府所有、管理和支配。除了土地财政外,政治也是西进运动的动力之一。杰斐逊派将西部州沦为农业州,扩大了该派在国会上的投票权。

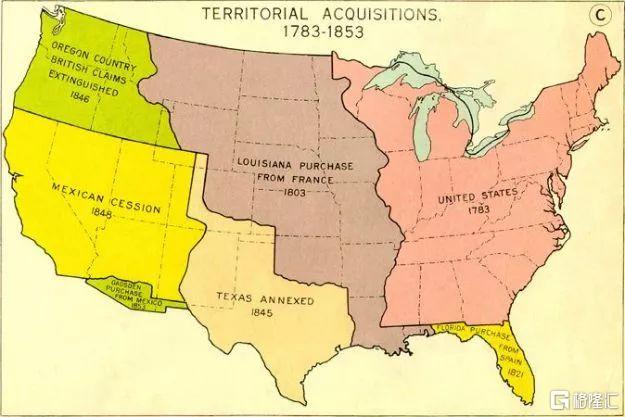

之后,美国的领土不断扩张,从西班牙手上夺得弗罗里达,强迫英国签约将领土延伸至大西洋沿岸,在美墨战争后购买了墨西哥95万平方英里的国土,将国界线延伸至太平洋东岸,控制了加利福尼亚金矿。到1853年,美国国土面积达303万平方英里,比宣布独立时的版图增加了7倍多。

如此,联邦政府获取了大量领土支配权,并通过拍卖土地获得巨额出让金。当时,联邦财政第一大收入来源是关税,第二大则是土地出让金。这就是美国早期的土地财政。

到了1837年,联邦政府终于还清了所有的债务,而且国库中还有大量的盈余,巩固了联邦财政和国家信用。

1937年美国大恐慌

一场土地财政推动下的房产投机泡沫

在土地财政的推动下,大量资金涌入房地产、铁路等领域,与此同时,政府颁布实施了自由银行法(设立银行的最低资本金下调至10万美元),大批商业银行快速兴起,并提供大量信贷,房地产价格疯狂上涨,市场投机趋于失控。

拉斯·特维德在《逃不开的经济周期》一书中生动地记录了这一场恐慌危机:

“1832年仅有5900万美元,到1836年已经疯涨到了14亿美元……大量的流动性是由那些新开的银行创造出来的……这些钱并没有投资到新兴产业,其中大部分都流进房地产业用于投机。”

“纽约所有东西的价格都高得离谱……房地产价格的快速飞涨并不限于纽约一个地方;芝加哥的土地价值也已经从1833年的156万美元涨到了1836年的不低于1000万美元。”

为了解决日益极端的人地矛盾,抑制疯狂的投机行为,联邦政府不断地下调单块土地拍卖起点的面积,由《1785 年的土地法令》的20480英亩,逐步下调至1796 年的640 英亩,再到1804年的160英亩,到1832年已下调到40英亩。

1836年7月,对纸币极为不信任且痛恨投机行为的杰克逊总统签署《铸币流通令》,规定大多数购买土地的交易必须采用黄金或白银支付。杰克逊希望以此来遏止全国的地产投机活动。

此时,联邦政府财政出现盈余,国会表决要求将财政盈余分配给各个州。根据该项决议,从1837年1月2日开始,联邦财政部每隔3个月就要从纽约的主要银行提取900万美元,然后将这些钱分配到各个州。

这一法令和财政部提取贵金属的做法,相当于直接抽走了市场的流动性,房地产和银行市场立即陷入紧缩。

联邦财政部提取第一笔900万美元时,推倒了第一块多米诺骨牌,接着恐慌与一系列的破产事件发生,房地产进入疯狂抛售的恶性怪圈,大量银行因挤兑而倒闭,1837年底,全美所有银行都停止了金币兑付,股票市场大跌,全美90%工厂停工,大量工人失业。这就是著名的“1837年美国大恐慌”。

“芝加哥一块土地在1836年曾经卖到11万美元,如今持续下跌,到1840年只要花100美元就能够卖到。由于地价下跌,那些购买了大片土地并将其分成更小的地块囤积起来的投机者开始认识到再也没有后续的购买者了。”

这一次大恐慌延续时间很长,从1837年开始暴跌,直到1842年也就是危机发生5年后,全美大部分房价才最终跌到谷底。

1837年3月的《先驱报》一篇社论这样写道:

“美国从来没有处于现在这样的危险境况。我们现在被商业恐慌包围着,这场恐慌正在发出巨大的威胁,它要破坏我们社会的一切事务——要毁灭我们的整个构架,要把大片地区变成废墟,要把我们一半的银行机构从地面上抹掉,要点燃那些最浮躁的热情,并且制造突变,最终让我们的国家停滞不前。”

《宅地法》

一则终结联邦土地财政历史的法令

大恐慌导致全美房地产价格崩盘,市场交易几乎停滞,很多人失去了土地和房产,大量土地被荒废,到处是烂尾楼房与工地,基础设施和土地开发处于停滞状态。

为了激活土地市场,美国联邦政府颁布实施了一系列法令:

1841 年美国颁布了《优先购买权法案》,目的是使得占有并改良了国有土地的定居者,有权以低廉的价格,在没有竞争的情况下优先购买国有土地。这一法令赋予了定居者(低价)占有国有土地的权利,并催生了此后的《宅地法》。

1854年,美国国会通过《土地价格递减法》,该法律规定,针对上市多年而没有销售掉的土地,按与其上市时间成反比的规则重新核定新的上市价格,上市时间越长,出售价格越低。据统计,按此法令,美国共出售2600万英亩土地,平均每英亩的价格为0.32美元。该法案是此后免费对西部地区定居者提供宅地的一个过渡,有利于西部开发与普通定居者获得土地。

1861年美国内战爆发。第二年正当战争打得难分难解之时,林肯总统颁布了《宅地法》。

《宅地法》规定,凡一家之长或年满21岁、从未参加叛乱之合众国公民,在宣誓获得土地是为了垦殖目的并缴纳10美元费用后,均可登记领取总数不超过160英亩(1英亩=0.40公顷)宅地,登记人在宅地上居住并耕种满5年,就可获得土地执照成为该项宅地的所有者。

这部法令的颁布是出于战争需要,希望取得广大中下层民众的支持,保障军力的供给。但是,这部因战争而颁布的法律,实际上将大部分国有土地以近乎免费的方式分配给了新移民,这就直接终结了美国联邦土地财政的历史。从1862年至1900年,至少有六十万个迁入美国西部的家庭从中得到好处。黑奴只要帮助北方军队打仗,便可获得一定的土地,从而成为有财产的自由人。

1837年,国会表决要求将财政盈余移交给地方各州。如此,联邦政府缺乏获取土地财政的直接动力。而《宅地法》推动土地私有化后,地方政府也失去了攫取土地财政的条件。可见,土地私有化是终结美国土地财政的关键。

之后,联邦政府与地方政府优化财政分权,地方政府具备一定的税收权力和支出责任范围,可自主决定其预算支出规模与结构。在财政压力的驱使下,地方政府逐渐从房地产的转让环节转向保有环节征税,不动产税也由此诞生。

不动产税

一种关系地方收入及福利水平的重要税制

早在1818年,美国伊利诺伊州就开始实行一般财产税制度,对各类动产、不动产实行同一税率征收。

南北战争结束后,为了克服普遍存在的财政危机,各州政府开始引进不动产税,针对房屋和土地进行课税。

到了二十世纪初期,随着美国城市化进程的加速,各州及地方政府为了解决公共开支的问题,逐渐启动了一系列税收改革及平衡政策,开启了第一轮不动产税制度变迁。一方面推行低收入家庭和老年人的减免税收政策,另一方面针对拥有房产的高收入人群征收不动产税。

进入1970年代,美国各州再次大规模出台了新房产税政策,开启了房产税的第二轮制度变迁。期间最具有影响力的就是加州在1978年的第13号提案,该提案囊括了计税房价调整、交易环节减免重复征税、税收增长限制等方面,为其他各州重构房产税制度提供了蓝本。

如今,美国已经形成了一套较为完整的不动产税税收体系。美国不动产税,以土地、不动产及建筑为征收主体,具体税率及优惠政策由州、市政府根据各级预算制定。美国不动产税是一种典型的地方税制,由联邦和州立法,地方政府执行征收,目的是为各州及地方政府提供持续可靠的财政收入,从而为本地城市公共用品提供稳定的资金支持,主要用于提供消防、治安、道路交通、教育、环境改善等公共服务。

不动产税现已成为美国地方政府尤其是县区级政府的主要收入来源。根据美国统计局2015年统计报告的数据,不动产税约占地方财产税收入的75%。对于县、市镇、特区等地方政府来说,财产税的占比则较高,主要在50%-75%之间,其中特区更是高达约95%,几乎全部依赖于财产税。

在美国地方财政体系中,不动产税具有明显的强化趋势。美国统计局的数据显示,2002年以来不动产税占地方政府的税收收入不断提高,剔除联邦和州的转移支付收入后,不动产税约占总财政收入的50%左右。在新泽西州和密西西比州,2015年房产税收入占总收入高达90%以上。

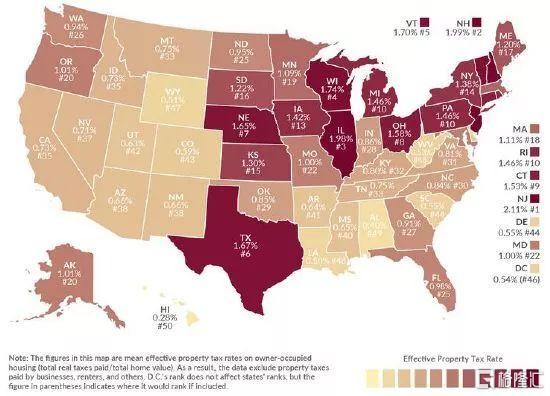

目前美国全国的51个州在房地产的保有环节都开征了不动产税。税率按“以需定收”原则确定,各地差异较大,总体分布在0.2%~2.5%的区间之内。

不动产税已经成为了美国居民在住宅消费上的第二大支出,占家庭收入的比重在3%左右。据美国人口普查局主持的美国社区调查的数据显示,全美各州平均家庭房产税支出的中位数(按年度估算口径)由2007年的1838美元升至2016年的2340美元,在全美家庭收入中位数中的比重由3.66%逐渐攀升至3.96%。其中纽约州及其周边新泽西州的家庭缴纳的房产税最高,中位数超过7000美元,而密西西比、阿拉巴马等州最低,不到1000美元。

中国之路

从分税制改革到土地财政、再到房产税

从美国的历史至少我们可以得出以下两个结论:

一、房产税不一定能够挽救一个国家,但是土地财政必然将其带入歧途。

土地财政是一个国家在非常时期,如建国初期、债务如山,挽救财政危机,建立国家信用的一种紧迫手段。但是,仅此而已。

倘若一个主体控制大部分土地,并以此来融资获得巨量的收入,会导致三大问题:一是土地垄断租金的出现——土地财政化,财政货币化,让这个主体不再追求经济发展,而执着于收租;二是土地资源错配,土地集中在少部分人手上,形成人为的市场垄断;三是银行信贷失控,资产泡沫膨胀,居民债务高企。

1837年美国土地财政下的房地产泡沫引发大恐慌,终结了这场30多年的土地财政盛宴,留下了惨重的历史教训。房地产泡沫破灭后,经济陷入长期萧条。直到11年之后,即1848年加州发现金矿,整体经济才开始好转,房地产才得以复苏。

二、土地财政是一种不可持续的短期的国家透支方式,而房产税是一种长效机制。

一般而言,当经济在大发展,房地产在大开发时期,政府容易依赖于土地财政和间接税收,在土地出让金、房地产转让环节可以获得巨额财政收入。

但当经济进入稳定期,房地产从开发周期进入保有周期时,政府税收必须由间接税转向直接税(财产税、所得税)为主,如房地产保有环节的房产税。而我国保有环节税目前在整个房地产税收体系中仍处于边缘地位。

土地财政

央地财政事权协调的结果

“土地财政”,是一个观察中国宏观经济走向的重要视角。

与美国类似,中国走上土地财政之路也不是顶层设计而来的,而是在财政困境中摸索出来的,准确而言是中央与地方财政事权不断协调、妥协之结果。

土地财政的前提是土地国有化。1954年中国宪法规定,“国家依照法律保护农民的土地所有权和其他生产资料所有权”。到1956年,全国农村实施土地集体所有制。真正确立土地国有化政策的是1982年的宪法。这部宪法规定:“城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有”。

到了80年代末,中国引进了土地拍卖制度,允许地方政府拍卖国有土地使用权。1994年分税制改革,中央回收了部分税权,地方政府获得城市土地出让收益权。从历史来看,分税制改革之后,中央财政充裕,支撑其在九十年代末经济艰难时期顺利推行大规模改革以及基础设施建设。而财政紧张的地方政府开始“穷则思变”,试图扩大土地出让收入。值得注意的是,美国是联邦政府卖地,而中国是地方政府卖地(土地出让租金);前者产权发生变化,后者产权没有发生变化。

1998年房地产市场化改革开启破冰之路。加入WTO之后,中国经济腾飞、城市化大迈步,相应带来的投资热度与市场需求上升,再加上央行外汇占款快速增加推动的货币宽松,以及国有商业银行的壮大,共同为这个行业创造了天时、地利与人和的条件。

2003年,《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权的规定》出台,标志着中国房地产正式启动野马脱缰模式,地方政府开足马力实施土地财政。

不过,在2008年之前,房地产的快速扩张,土地财政的蒸蒸日上,还只能算是乘经济之热潮,受投资之簇拥。但是,2008年金融危机后,在宽货币、宽信贷的支持下,房地产的发展轨迹也从市场化之路,演变为土地金融化之路。

地方政府依赖于土地融资,商业银行依赖于地产信贷,城投公司及国有房企依赖于土地及信贷资本,金融公司依赖于地产抵押之上的批发性资本,私人资本依赖于直接的楼市套利,社会公众依赖于以此带来的安全感与幸福感。

2015年,一线城市房价翻倍,三四线城市紧随其后。在棚改货币化的驱动下,拉动经济增长、土地融资的历史使命进入巅峰执行状态。

总结起来,中国房地产历经1990年代末的“财政破局”、2003年之后的“随波逐流”,到2008年后的“土地货币化”,最终与土地财政殊途同归。

2019年,随着棚改货币化收官倒计时,货币政策转向稳杠杆和结构性加杠杆,资产泡沫风险增加,金融监管强化以及国际环境紧缩,中国房地产的战略定位发生了变化。在国家层面,房地产已经退出了拉动经济增长的生力军行列;推动房产税的出台,完善国家税制,促进土地财政逐渐转向长期收益的房产税转变。

但是,在地方层面,土地财政的惯性依然强大。

泡沫风险

土地财政正在上演最后的疯狂

2020年,土地财政依赖度超过100%的城市有20个。土地财政依赖度超过50%的城市有40个。以西安为例,2020年该市土地出让收入为1058亿元,一般公共预算收入为724.1亿元,土地财政依赖度高达146.11%。

房地产价格膨胀、土地财政扩张的背后是信贷及债务风险加剧。

2012年开始,个人住房贷款历史性地取代制造业贷款,成为四大行贷款的第一投放方向。从2008年到2017年,四大行累积投放信贷规模为252.76万亿,其中个人住房贷款为68.84万亿,占比27%,制造业贷款49.34万亿,占比为19%。再加上房企贷款,十年内四大行投向房地产的贷款规模总计达87.96万亿,占比34.8%,远超制造业贷款。

2021年一季度末,居民中长期贷款新增1.98万亿元,刷新了2020年三季度1.8万亿元的纪录,同比增长57%,而居民中长期贷款的大部分构成就是房地产按揭贷款。2020年末,住户部门的债务余额是73.6万亿元,同比增长14.6%,房贷占了家庭总负债的70%以上。央行发布的最新政策研究显示,2021年一季度我国宏观杠杆率为276.8%,其中,居民杠杆率为72.1%,政府部门杠杆率为44.5%,企业部门杠杆率为160.3%。

2021年全球货币将转向紧缩,房地产泡沫风险及债务风险增加。从2020年底开始,政策上死死压住房地产价格,主要目的是避免在这轮货币转向时爆发危机。从远期来看,房地产价格如果持续上涨,外部方面,金融开放的压力越来越大,堰塞湖风险也越来越大;内部方面,对生育率、消费及社会信心的打击越来越重。

解决房地产的问题,一是控制货币及信贷扩张,二是扭曲土地及土地财政制度,三是增加公共住房投入。如今,房地产到了今天这个地步,必须扭转土地财政的惯性,将征税的主体转向保有环节上,形成稳定的以直接税、房产税、财产税为主的长效机制。

土地财产与房产税有本质区别。土地财产的收入来自卖地,这是一种垄断租金。如果一个主体依靠垄断土地获得租金收入,那么这个主体不会主动致力于价值创造。换言之,垄断租金的方向,与一个国家经济增长、国民收入的方向是不一致的。正如新制度经济学家诺斯研究的,财政制度改革必须将政府的收入与国家、国民的利益方向调成一致。如此,这个国家与国民才有真正的发展前途。

在欧美国家,房产税的概念类似于“物业费”。地方政府通过征收房产税,用于改善周边交通、安防、教育等设施,以维持稳定的居住环境。2003年十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》将房产税称为“物业税”:“实施城镇建设税费改革,条件具备时对不动产开征统一规范的物业税,相应取消有关收费。”

但是,税制改革是在重新分配蛋糕,从土地财政到房产税面临复杂的挑战。

切换成本

从土地财政到房产税任重道远

有些人可能会不满意,辛辛苦苦一辈子好不容易买套房子,缴纳了不少税收以及昂贵的土地出让金,若又要征收房产税,这是否合理?是否涉嫌重复征收?

中国的城市土地所有权归属国家,财产税针对的是所有权人,所以中国征收房产税不应该涵盖土地这部分,只能针对房产这部分财产。同时,由于购房者支付了较高的房地产税费,房产税的征税不能误伤刚需和一套房持有者,主要征收对象应该是多套房持有者。

问题来了,如果征收力度偏小,像重庆、上海一样隔靴搔痒,那么房产税能够覆盖巨额的土地出让收入吗?

根据“泽平宏观”的研究分析:

以2017年土地出让收入5.2万亿为标准,要使房产税超过土地出让收入;免征面积0平时,税率需在2.5%以上;免征面积12平时,税率需在4%以上。因此,如果免征面积超过12平,税率在4%以内,房产税无法替代土地出让收入。

但考虑到财政收入减少的风险,中国可能会走中间路线,即从直接税到间接税与直接税并行,土地财政与房产税并举。这里存在一个重复征税,或许会加重居民购房与住房的负担。

当下,房地产泡沫风险巨大,土地财政规模庞大,房产税征税面临的挑战是复杂的。这一制度切换需要考虑两个方面的社会成本:

一是从发达国家的历史来看,从间接税转向以直接税为基础的完善税制,都经历了比较漫长而艰难的阵痛期。

英国个税源于小威廉·皮特时代的1798年“三部合成捐”,几度兴废,直到1874年威廉·格拉斯顿任首相时,才在英国税制中固定下来,其间长达80年。

德国从1808年普法战争失败开始,经历长达80余年,到1891年首相米魁尔颁布所得税法,个税制才正式建立。

美国在1861年南北战争爆发后开征所得税,1872年废止。总统塔夫脱再提个税开征,被最高法院宣布违宪。直到1913年第16条宪法修正案通过,个税才得到确认。

税收是一国之本,税制切换就是利益分割,其中博弈冲突不可避免。在韩国,房产税的出台经过了艰难的政治斗争,财产问题对韩国政界冲击很大。政治因素是韩国房产税出台最大的阻力。

二是在制度切换期,房地产市场波动可能引发的金融风险。

从短期来说,房产税的出台会产生一些社会心理方面的冲击,可能会引发房地产价格的波动。房产税最开始更可能是温和的,税率可能是偏低的,持有很多套房的人会更加敏感。

2021年开始,主要城市实施集中供地。集中供地的结果是,中小房地产商被淘汰,央企地产和地方地产公司集中揽地。土地供应集中,强化了房产供给集中,为什么这样安排?

对土地财政依赖大的地方更可能在最后的窗口期,在稳住房价的基础上,将土地大规模拍卖出售,以获取更多的土地收入。接盘土地的大型国有房地产企业,再通过国有商业银行或政策性银行以定向信贷的方式为其化解风险;而商业银行的风险最后由中央银行以定向货币释放的方式冲洗。如此,由社会共同分摊系统性风险。

这或许是这一制度切换最大的成本。

房产税,是一个土地财政国家的艰难一跃。若跳不过去,土地财政则会将这个国家带向1837年的美国。目前,美国当年终结土地财政的条件,中国尚不具备。若跳过去了,房产税似乎无多神奇。

但是,难!

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK