73 家影视机构联合抵制短视频侵权,我们还能看「谷阿莫」吗?

source link: https://www.ifanr.com/app/1413462

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

近年来,知识产权相关新闻正在越来越多地占据我们的视野。就说这个月,先是 4 月 5 日美国最高法院在 Java API 侵权案中判决 Google 胜诉,为这场超过 10 年的超级拉锯战画上句号;后又有 4 月 23 日多家影视机构联合发布《倡议书》呼吁禁止短视频平台上未经授权的影视切条、搬运、速看与合辑等「侵权行为」。

知识产权的普及理应是一件好事,但伴随着知识产权时代到来的,还有一种普遍的困惑。有时,我们确信有必要保护知识产权;有时,我们却又会感到渐趋严格的知识产权法规让生活少了一些趣味。所有这一切,都让知识产权成为我们日常生活中最微妙难解的问题之一。

到底是什么因素,引发了这种矛盾的态度?

应该怎么看待知识产权?

历史上从来不缺少知识产权的身影:早在公元前 1 世纪,古罗马诗人马提亚利斯就使用 plagiarius 一词来指控另一个人冒充是自己诗歌的作者——这个词也是现代英语中 plagiarist(剽窃者)一词的源头。而在商品领域,古罗马和古代中国都曾使用商标作为商品来源的指示。

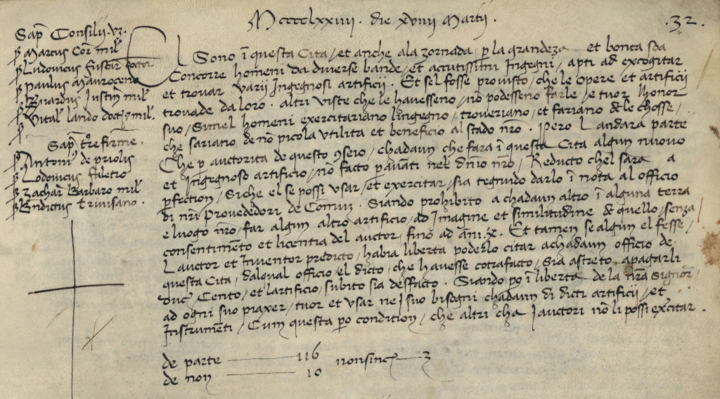

至于现代的知识产权保护法规,可以向上追溯到 1474 年的《威尼斯专利法》以及 1624 年英格兰《垄断法》,其后各国的知识产权法律逐步完善,并经由 1883 年《保护工业产权巴黎公约》和 1886 年《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》等一系列公约建立了知识产权国际保护体系。

▲以方言写就的《威尼斯专利法》

然而,不可否认的是,尽管维护知识产权的努力贯穿了整个近现代,但知识产权从来没有取得过像物质财产产权一样坚实的地位。

假如我故意拿走了朋友的充电头不还,那么别人知道后很可能会对我的所作所为感到厌恶;但如果我只是用注册机激活了盗版 Windows 或是在网上下载了扎导剪辑版《正义联盟》,那大家充其量是觉得我的行为「原则上」不对,却不会认为有必要上纲上线;至于我写文章时引用了某本出版书籍里的语句,就更加没人会当一回事了。

既然我们把知识产权也定义为一种产权了,那么理论上对待知识产权和物质财产产权就应该一视同仁,但在现实生活中,每个人都在心安理得又明目张胆地实践着「双标」,这种现象似乎很难从单纯的哲学和道德层面上得到解释。

这不代表着问题无法解决。从上世纪 60 年代开始兴起并最终席卷了法学界的「法和经济学」从经济学角度给出了一个大体上令人满意的回答:一切法律都有社会成本和收益,而知识产权法的成本过高,往往会导致「不划算」的结果,因此,我们很有理由去缩减知识产权的范围。

引入交易成本

首先想想,「知识」和物质财产有什么主要的差别,以至于人们会对它们区别对待?

很明显的一点,是知识产品的「非竞争性」。我把你电动车的电瓶偷了,那么你明天骑车上班时就会发现自己的车不能用了,我的行为对你造成了直接的损害。

但如果我偷的不是电瓶,而是把你原创的音乐偷偷用在了自己的视频里,那么你很可能这辈子都发现不了这件事,因为我用你的音乐也不会影响你把这段音乐用在别的地方。即使全世界所有人都随便偷你的音乐,那你也没什么直接损失,充其量是让你发现搞音乐挣不到钱之后放弃了自己的音乐事业。

经济学家会说第二点区别更重要,那便是相对于物质财产来说,知识产权的「交易成本」非常昂贵。

所谓交易成本,大体上说就是为了达成一桩交易,牵涉到交易的所有人在信息搜寻、讨价还价、决策和监督等步骤要耗费的人力物力。

▲ 网购是降低交易成本的平台经济典型 图片来自:Freepik

一个简单的例子是顺风车。城市里每时每刻都有很多想要去某个目的地的人,和很多正在前往同一目的地且车上有空位的司机。原则上说,司机不介意捎路人一程,如果能从中挣点钱就更好了。问题是,司机不知道那个有需求的人在哪里,而那个站在路边的人也不知道路过的司机哪个愿意带上他。即便他在路边竖大拇指找到了一个愿意让他搭顺风车的司机,但双方怎么确定对方不会加害自己?怎么确定要在哪里下车?要不要给钱?如果要的话,给多少钱?上述众多问题的存在,让一桩顺风车交易的交易成本居高不下,因此即使有很多愿意载人的司机和想要搭车的乘客,成功做成的顺风车生意也非常少。

打车平台的重要意义,正是降低交易成本。通过将数据都汇集到一起,平台可以对接有需求的司机与乘客,告诉他们上下车地点,并且核验双方的身份与安全性。这样一来,一单顺风车交易的成本就变得非常低,只需要点点手机就能对接完成,从而使得很多原本不可能的顺风车交易成为现实。

知识产权的成本与收益

交易成本恰恰是知识产权的死穴。物质财产的交易成本整体来看是比较低的,因为它们都有清晰的边界。当麦当劳卖给我一个汉堡时,我和麦当劳都不会因为「汉堡」的定义而争执。

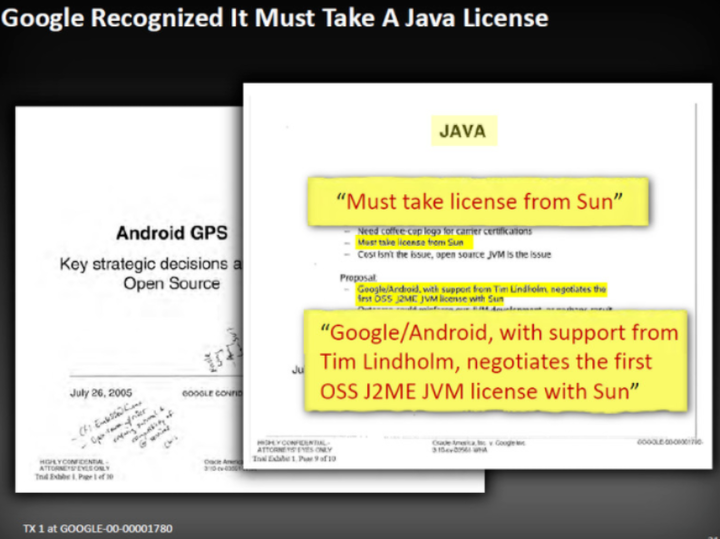

相反,Google 和甲骨文的案件表明了,知识财产的边界非常模糊——我直接破解了你的软件来用,这当然是一种侵权;但 Google 只是在开发 Android 时用了 Java 的 API,这算是侵权吗?Coldplay 的《Viva La Vida》有一段旋律跟 Joe Satriani 的《If I Could Fly》听起来相像,这算是抄袭吗?酷狗音乐的「跟听」功能 UI 与网易云音乐的「一起听」UI 高度近似,前者需要为此而赔偿吗?

▲ 马奈的《奥林匹亚》明显借鉴了提香的《乌尔比诺的维纳斯》,只是故意把维纳女神斯换成了巴黎妓女以表达讽刺效果,这算是「抄袭构图」吗?

非竞争性以及难以界定的特征,决定了知识产权的交易与保护成本高得可怕。想要购买知识产权的人,怎样才能联系上对应的「卖家」?经过漫长讨价还价之后买回来的东西真的能一劳永逸地消除争议吗?

另一边,对于知识产权的拥有者来说,单是要找到那些侵权的人就已经足够困难了,后续要在法庭上证明对方的侵权更是少不了一通扯皮。想想 Google 、甲骨文与美国司法系统在这场超过 10 年的马拉松中耗费了多少资源吧,这些资源的占用对社会整体来说无疑是一种浪费。

▲ 旷日持久的侵权案累积了大量案卷

和上面顺风车的例子一样,令人望而却步的交易成本阻止了交易的发生。如果严格实施知识产权保护,很多原本能够创造的财富都会受阻于成本而无法出现。有时候,最好的方法就是放弃一部分产权。这也是为什么,如果我在这篇文章里想要引用某本书的观点,我不需要特意联系那本书的作者去征得对方同意——法律告诉我们,小范围的引用可以被当成是「合理使用」而免除侵权的嫌疑。

知识产权还有另一种成本,就是它通过为知识财产设定价格而抬高了获取它的门槛,而这些知识财产是很多创作的「生产原料」。原料涨价会导致很多原本能够生产出色作品的人被迫停工,于是那些作品在问世之前就消失了,这对社会而言是一种损失。

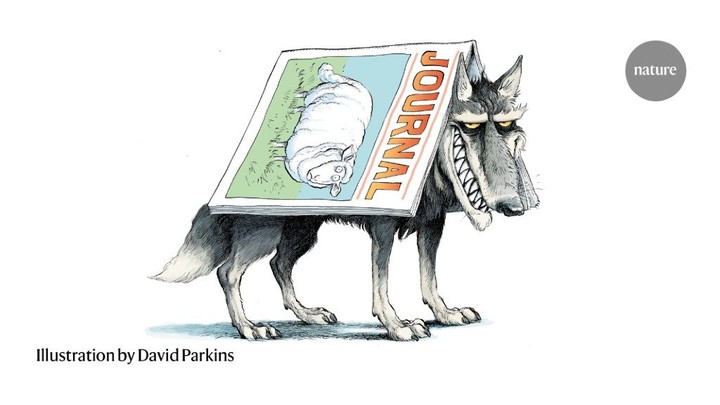

知识产权的「恶果」某种程度上已经成为了现实。例如,坐拥《细胞》《柳叶刀》与 ScienceDirect 等著名期刊与学术工具的大型学术出版机构爱思唯尔(Elsevier)向来以高昂的收费而「臭名昭著」,研究者们不仅要给爱思唯尔付费才能出版论文,甚至过后想要查看自己写的论文还得再付一次钱。在 2019 年宣布抵制爱思唯尔之前,美国加州大学系统每年支付给爱思唯尔的订阅费高达 1100 万美元,而这些支出最终还是要落到学生头上。至于那些不那么富裕的研究机构,更是从一开始就难以获取「付费墙」后的内容。

▲ 讽刺爱思唯尔的漫画。图片来自:David Parkins

可以想象,在一个能够免费获取论文的世界里,人们能够更容易地学习前人的智慧从而创造出更多成果,而这些原本可以诞生的成果如今却因为经济问题而消失。因此不难理解,尽管免费学术数据库 Sci-Hub 干的是盗版的行当,却大受科研人员的欢迎与支持。

与「影视作品切条搬运」相仿,有人可能记得,2013—2016 年间的 A 站与 B 站曾非常流行以 MV 剪辑形式报告世界各地每周流行音乐的「音乐单曲周榜」视频,在推广欧美音乐之余还创造了非常有活力的音乐区亚文化。但在 2016 年前后的版权风暴中,由于 UP 主们的收益远不足以支付版权费用(以及与众多版权方谈判的交易成本),这种文化几乎遭遇了灭顶之灾,而在音乐文化中受益最大的观众们也随之失去了这项福利。

可别误会了,花这么多篇幅讲述知识产权的缺点并不是因为知识产权不好,而仅仅是因为大家相对来说不那么熟悉它的成本。知识产权保护的好处几乎每个人都知道:若创作者不能从创作中得到回报,他们中的很多人就会失去创作的热情,因此而「消失」的创作毫无疑问是一个社会的损失。这种普遍的激励效应已经被众多研究所证实,并且适用于从文学创作到药物研发等几乎一切创造性领域。

至此,法和经济学就将我们从「应不应该保护知识产权」这个简单的二分法陷阱中解救出来,并转向了更加务实的利益权衡方向——我们应该比较每一个情境中知识产权保护的成本和收益,并且只在收益超过成本时维护知识产权。

谷阿莫们的存在合理吗?

现实的知识产权讨论可能更加复杂,尤其是涉及到影视剧短视频问题时。即将施行的新《著作权法》第二十二条规定,「为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品」,可以「不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利。」

在最关键的一点上,《著作权法》却用了最模棱两可的「适当」一词。但这不是法律的缺陷,相反,可以认为这是法律故意留下的口子,因为介绍与评论性作品极为多样化,这些细节问题留到单独案件上讨论会更为合适。

很多人都看过以谷阿莫为代表的「X 分钟看完一部电影/电视剧」系列短视频,形式一般是将要讲解的视频剪辑到 10 分钟以内,加上创作者调侃为主的解说。因为能省时省力地看电影(尤其是「烂片」),一直都非常受观众欢迎。

这类视频显然游走在法律的边缘地带。短视频创作者当然没有得到版权方的许可,而且「X 分钟看完一部电影」很有可能构成了对原作的替代——观众们既然都「看完」了,那就没有必要再花钱看原作了。即使谷阿莫的调侃与批评很有趣,但版权方的支持者也可以说,正如我们不能因为一个作家很会写小说就允许他偷电脑来写小说,我们同样不应该允许创作者用侵犯著作权的方式表达自己的幽默。

但谷阿莫们的支持者也可以说,在这类二次创作视频中最重要的不是原作品,而是解说者的才华,不然怎么解释他们解说的每部视频都那么受欢迎?

更关键的反对理由来自经济方面。谷阿莫们解说的一般都是已从院线下映的电影或是完结多时的电视剧,即使版权方还能从这些作品中得到收入,通常也只会是微不足道的「增量性收入」,比如我现在只要花 2.5 元就能在 B 站上购买《神奇女侠 1984》的 48 小时观看权。

因此,哪怕真的有相关的「浓缩视频」构成了对原作的替代,让观众看完短视频后放弃花那 2 块 5 去看原片,版权方的损失也非常有限。换言之,在被侵权之前,版权方已经在院线放映中获得了预期中的回报,有没有这笔微小的增量性收入,也不太可能影响到版权方对下一部电影的计划。

我们现在都知道,知识产权的交易成本是很高的,对短视频制作者发起诉讼所投入的成本可能会比收益更高,于是不难理解,为什么影视机构会选择发表《倡议书》而不是直接法院见面。

当然,同样的逻辑也可以用来支持版权方。在短视频平台上能看见对《司藤》《赘婿》《山河令》等当前热播电视剧的切条搬运式短视频,由于电视剧还在放映,版权方会非常依赖授权放映渠道的收益,而这些搬运型短视频构成的替代性关系相当于直接侵害了版权方最大的蛋糕,这时候的维权就显得颇有必要。

▲ 短视频平台上存在搬运式的影视剪辑

法律的经济分析同时暗示着,从社会整体的角度来考虑,只有在不保护版权则某方面作品的数量会严重短缺时,我们才需要出手保护版权;相反,在那些投入成本较低或是创作者除了出售作品的收益还能得到其他激励,以至于作品「供过于求」的领域,知识产权保护就是一种「亏本」行动。这或许可以解释,为什么网文盗版问题很少得到有效的治理。

影视机构的倡议有可能被落实吗?老实说,希望很渺茫。短视频创作者本身很难与版权方达成协议,需要事先授权意味着,在创作视频之前要先联系上版权方获得授权,但怎样才能联系上?联系之后又要怎样讨价还价?假设版权方很慷慨地允许使用素材,那么一个以批评为主的短视频博主会为了报答这种慷慨而减轻批评力度从而削弱视频的吸引力吗?

即使交易成本被尽可能地压低,创作者也很难有足够的钱来获得授权,因为「浓缩视频」所创造的收益,大部分都是被观众得到了——他们也许从吐槽中收获了快乐,也可能因为短视频的批评而幸运地避免了花钱看烂片的遭遇,这里省下来的钱就成为了他们的收益。反过来,这也等于说短视频创作者只得到了有限的收益,而这些收益不太可能足够支付素材使用费。所以,唯一可能的合作方式,应该是以短视频平台为代表集中购买版权供旗下创作者使用,但短视频平台真的会愿意这样干吗?

《圣经》著名的「十诫」中,第八诫是「不可偷盗」。但这里指的明显是不可偷盗物质财产,毕竟《圣经·创世记》里赫赫有名的大洪水与诺亚造方舟的故事,就是从苏美尔史诗《吉尔伽美什》里照抄过来的(基本上只换了人名)。可见,人类对知识财产的轻视自古有之。

对于这种「双标」,法律的经济分析给了我们一个不太完整的答案。一方面,它告诉了我们知识产权领域比物质产权领域更小的深层原因;但另一方面,你也可能意识到了,上面所说的分析很多只是基于直觉的猜测。知识产权的交易成本到底有多高?谷阿莫们创造的收益与造成的损失分别是多少?这些问题都缺乏实证研究,而且要估计整个社会的得失也几乎是不可能的任务。

结果是,我们目前只能够得出一些简单的原则,但具体到某一事件上,该有的争议怎么都回避不了,而最终得出的裁决规则,也必然少不了猜测的成分。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK