深度解析组织架构变革中的腾讯帝国

source link: https://www.36kr.com/p/1190252699642759

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

编者按:本文来自微信公众号“连线Insight”(ID:lxinsight),作者:黄依婷,编辑:子夜,36氪经授权发布。

今年4月,腾讯迎来近两年来最大的组织调整。

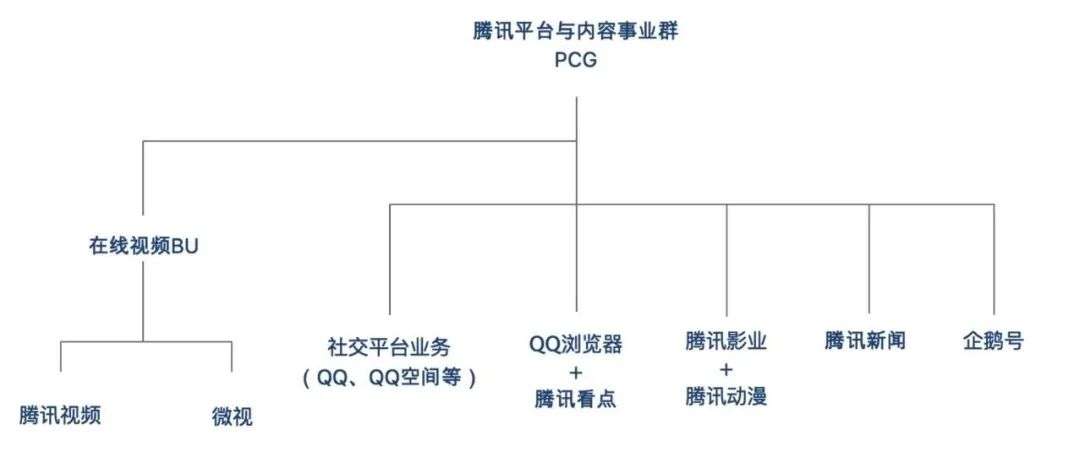

根据腾讯平台与内容事业群(PCG)发文,将整合腾讯视频、微视、应用宝业务,组建“在线视频BU”。

与此同时,“在线视频BU”、QQ社交业务、音乐、资讯等各部门,人事均有调动。

此次调整后,腾讯将长短视频、音乐、社交、资讯等各大面向用户端的内容板块聚集在一起,这意味着它们未来将共享资源、互补短板、合力作战。

很明显,这是腾讯对2018年“930”变革后搭建的“大内容体系”的进一步调整。

腾讯目前组织架构,图源腾讯咨询

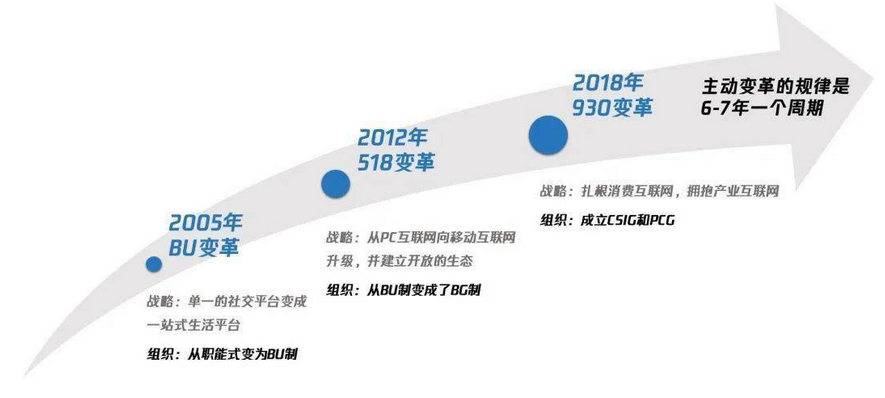

从1998年成立至今,腾讯经历了三次重大组织变革,分别是2005年的“BU变革”、2012年的“518变革”、2018年的“930变革”,次数并不多,但每一次,都踩在了时代的风口上。

那么,在历次组织变革中,腾讯获得了什么?其组织能力的核心是什么?这种能力又是如何具备的?

大内容体系深度变革

先从最近一次的PCG变革讲起。

此次调整最大的看点来自于长短视频业务的合并。腾讯视频、短视频平台微视、游戏“应用商店”应用宝三大部门共同组建隶属于平台与内容事业群(PCG)的在线视频 BU,这也是腾讯第一次在BG(事业群)下设立BU。

此变化的背景,即是腾讯视频业务日益凸显的“外忧内患”。

外忧来自于竞争对手的全面“围剿”。

在短视频领域,尽管微视自2018年起就受到内部资源的大力扶持,但根据易观数据显示,其不到5000万的日活跃用户数,与抖音、快手上亿的规模相距甚远。而在长视频IP开发领域,字节跳动已将“番茄小说”、“掌阅”两大免费与付费阅读平台收入囊中,直指腾讯旗下阅文集团。

腾讯的内患,则是长视频相对落后的产品力,以及短视频平台优质内容的匮乏。

搜索结果不准、推荐个性化效率低成为腾讯视频广为用户吐槽的弊病,而对于微视,“内容同质化”、“没有自己特色”的论调一直存在。

长短视频平台合并后,国内最大的综合视频平台将诞生,腾讯也将正面迎击字节跳动的野心。具体的打法是一套“组合拳”——腾讯视频让出IP与明星资源,将内容与短视频共享,而短视频则分享成熟的视频合成技术与互动玩法,提供内容宣发渠道。

据晚点LatePost披露,两部门部分调整已经在近日陆续展开,双方的管理层已经开始了互相述职的磨合工作,新成立的在线视频 BU 也即将以新形象开始对外合作。

腾讯PCG事业部架构,图源晚点LatePost

除了视频领域,在社交、音乐、游戏、资讯等多内容板块,人事均有调整。

例如,腾讯副总裁姚晓光将接替腾讯副总裁梁柱,兼任PCG社交平台业务负责人,主管QQ;集团副总裁、原QQ负责人梁柱被任命为腾讯音乐娱乐集团首席执行官与董事会成员,原腾讯音乐娱乐集团CEO彭迦信将担任腾讯音乐娱乐集团执行董事长。

此次调整从视频延伸到音乐、游戏等各个板块,使得所有强内容属性的业务更进一步聚合,这也就意味着,腾讯对内容的整合进入了深度变革期。

在此之前,通过“赏罚共享”的激励机制、“技术共享”的中台架构,腾讯已为其“大内容体系”打好了体制与技术的基本功。而这一次的变革,真正涉及到了业务层面的融合。

由此,腾讯“大内容体系”面目更为清晰:

其上游为阅文集团、腾讯动漫组成的IP源头,中游为腾讯影视、新丽传媒组成的影视制作,下游为腾讯视频、QQ音乐、微视、腾讯游戏等组成的各类应用。

这是腾讯组织架构的又一次调整,是其历史上第三次组织变革“930变革”的后续,是对内容板块的进一步整合,用规模优势来应对激烈的竞争。

腾讯历次的组织变革,都是为了抓住时代的机遇,以及应对时刻变化着的竞争环境。它是如何进行着自我进化,并成长为巨头的?

腾讯三次组织变革的契机是什么?

2018年5月,在一篇题为《腾讯没有梦想》的文章里,作者指出腾讯正丧失产品能力和创新精神,一时间火遍全网。

这一年,腾讯确实处于重重困境中,它在多个核心战场面临巨大挑战:QQ用户数大规模下滑、游戏版号停发、朋友圈人均时长被突然崛起的抖音抢去大半、云业务面对阿里等劲敌。

2018年的前9个月里,腾讯股价下跌40%,市值蒸发万亿。

2018年腾讯股价,图源涨乐财富通

“是时候变革了。”在四万员工面前,马化腾一改以往温和的风格,态度毋庸置疑。

腾讯第三次组织变革序幕就此拉开:

企业发展事业群(CDG)、互动娱乐事业群(IEG)、技术工程事业群(TEG)、微信事业群(WXG),这四个事业群保留;

其他所有的To C业务,包括社交、信息流、长短视频、动漫影业、新闻资讯,从原有的事业群中剥离,重新打包成一个新的事业群——平台与内容事业群(PCG);

首次设立To B业务,成立云与智慧产业事业群(CSIG),注入腾讯云、智慧零售、地图、安全等诸多板块。

总结来说,此次变革的思路有两条:

一是抓住产业互联网浪潮,新设B端业务,将原本分散于社交、网络等各事业群的B端技术与服务相整合,统一对外开辟市场;二是进一步巩固消费互联网基本盘,合并C端业务,将所有面向用户的内容相聚合。

与阿里“一年一大动,几个月一小动”的组织调整频率相比,这是20岁的腾讯第三次大变革,被外界起了一个颇具历史感的名字——“930变革”。

而它的前两次变革,名字亦颇有记忆点,分别是2005年的“BU变革”、2012年的“518变革”,每一次,都正值腾讯走到了历史的分水岭。

腾讯历次组织变革,图源腾讯咨询

2005年,游戏、广告、搜索、电商等市场机会开始萌芽,遍地都是黄金。单一的社交平台对腾讯前进步伐的限制日益明显。

在原本扁平的架构管理下,创始团队的五个成员分管一块,各自负责业务、市场、行政法务、技术、客服,这导致内部多业务资源抢占严重。

于是, “职能式”组织架构改为“事业部制”,各个业务独立,各有一个老大,各自有技术、服务、市场等独立模块。

在此后的将近7年里,事业部架构支撑了腾讯多个爆款应用的诞生。台式电脑、空间留言、游戏大厅、QQ聊天,成了一代人PC时代经典的童年回忆。"腾讯"这个名字,进入了上亿用户的视野。

直至2012年,移动互联网浪潮袭来。

新浪微博成为国民应用,手机QQ的消息数首次超过电脑端QQ,用户的主要时间向手机转移。

而腾讯的大部队还聚集在PC端,拥有集团研发和服务中心。移动端只是单独开辟的一个部门,只能通过不断移植PC端资源与技术,扩大自身规模。随着移动应用的市场不断扩大,两大阵营矛盾与冲突日益明显。

为了方便各部门业务协调,腾讯开启了第二次组织架构变革:将所有同类业务的PC端与移动端合并,成立单独的事业群。

“PC和手机要从割裂走向融合。那些传统做PC的人要改行,去做手机。这要求有些部门以及公司层面要革自己的命,既得利益要损伤。一点都不轻松。”时任腾讯执行董事&CTO张志东回忆起那次变革这么说道。

从那以后,腾讯所有业务PC端与移动端融为一体,QQ顺利过渡为最风靡的手机聊天软件,微信跑出来帮腾讯彻底赢得了移动互联网的船票。

复盘过往的三次大变革,腾讯均踩在了时代的风口上:PC、移动互联网、产业互联网。

在互联网行业,保持这样的节奏并不容易。

红极一时的人人网、天涯论坛,倒在社交媒体大战的血泊里;58同城、赶集网、百姓网等PC端应用,在移动互联网浪潮中逐渐被抛弃;曾与“BAT”并列的360,则与移动互联网、互联网金融、直播、云计算等多个风口擦肩而过。

值得注意的是,在所有提及腾讯组织的公开言论中,相比于“创新”,“进化”是一个更频繁被提及的词。

“930变革”前夕,腾讯执行董事刘炽平曾说:“很多人说我们只有To C的基因,没有To B的基因,我是不相信这个说法的,你看进化中的成功物种,不是一开始就有那种基因,都是演化出来的。”

更早之时,腾讯首席运营官任宇昕在采访中表示,“腾讯的组织能力特点如果用一句话来总结,我觉得是自我修正和进化能力很强。我们并不是永远在某个领域一直领先,有可能在某些领域有些阶段犯一些错误。但是基本上都能在之后的阶段很快反思,修正之前的错误,每一次修正就带来组织新的进化。”

对于腾讯这个二十多年的庞大组织而言,相比于“创新”,“进化”的能力似乎更为重要。

这种进化力体现在两个方面:一是自下而上的反馈决策,以应对移动互联网初期多领域、多维度、相对低门槛的创新需求,二是自上而下的全局统筹,应对短视频、云计算这类更高门槛、必须集中资源的颠覆式创新。

经过几次变革,腾讯把“自下而上”和“自上而下”两个方向的市场应对机制融入了公司的血液,而不断调整的组织架构成为这些能力的底层支撑。

赛马时代"自下而上"式创新

2010年10月的一天晚上,根据微信创始人张小龙事后的回忆,“整个过程起点就是一两个小时,突然搭错了一根神经,写了这个邮件,就开始了。”

这封邮件的大意是,他注意到移动互联网将来会诞生一个新的即时通讯应用,很可能会对QQ造成威胁。他建议腾讯重新着手打造新的IM工具。

很快,马化腾回复邮件批准了。张小龙连同手下10个开发员,一起进入一间封闭开发的办公室,开始没日没夜地工作。

但张小龙不是唯一发现时代机遇的人。在当时,为微信项目加班加点的团队,除了张小龙的团队,还有手机QQ团队“正规军”,以及成都的一个团队。

PK的结果大家早已熟知,张小龙团队胜出,他也被誉为“微信之父”。

由“边缘团队”做出爆款应用的案例,并非只有微信一例。爆火的《王者荣耀》亦诞生于成都一个不起眼的工作室。

卧龙工作室,在腾讯内部常常被调侃为“酱油工作室”,自2008年成立以来成果寥寥。

2015年,卧龙工作室首次带着《王者荣耀》的初级版本,与同是腾讯内部光速工作室的《全民超神》PK,结果完败。无论是用户反馈,还是用户留存率,前者都远远落后。

受到重挫后,卧龙工作室不得不回炉重造,直至2017年第二次PK赛,《王者荣耀》反败为胜,各项表现优于《全名超神》,方才重新赢得QQ、微信等各类移动端应用的资源倾斜。

当年10月,《王者荣耀》一飞冲天,《全民超神》却从此一蹶不振。

王者荣耀,图源王者荣耀官方微博

微信与《王者荣耀》,堪称是腾讯"赛马机制"下最成功的两大经典案例。

马化腾曾这样解释腾讯的“赛马机制”:“内部一些良性的竞争是很有必要的,往往自己‘打’自己,才会更努力……在公司内部往往需要一些冗余度,容忍失败,允许适度浪费,鼓励内部竞争和试错。”

说得再直白一点,这是一种“自下而上”的创新:

当某个部门推出新品,总部层面不管它如何诞生、出自何处,不给予它非黑即白的评价,而是容许一个“灰度周期”——在这个周期中,让产品自行投放于市场进行测试,让用户口碑决定它是生是死、是黑是白。

业内常用“联邦制”来比喻腾讯的内部架构,各事业部、业务单元如一方“诸侯”,彼此独立,保持高度的经营与内容开发自由。

即便各团队时常出现“打架”的情形,例如,腾讯的两个AI团队——腾讯叮当与腾讯云小微都曾自称“智能服务开放平台”,两个团队互相争夺客户,甚至互讲对方“黑话”,但对于这种“同胞厮杀”的行为,腾讯很少干涉。

此架构在内部创造了“丛林法则”,它模拟了市场竞争环境,让腾讯对外部变化保持高度敏锐。

在移动互联网初期,腾讯一次次接住了来自社交、游戏、音乐等多领域、多维度的创新挑战。

有趣的是,在另一个互联网巨头阿里那里,这种“独立”很少存在,阿里内部“集权”意味更浓厚。

来往即是典型的“中央集权”产物。与微信在三个团队的激烈PK中诞生不同,阿里的即时通讯来往,自出生时就高举高打。

马云为其站台:“有事来来往找我”,“宁可死在来往的路上,也绝不活在微信的群里”、阿里CEO直接推文:“非同事活跃好友数量最多者,奖励10万元”,所有员工被要求“必须从外部给来往拉来100个用户,否则年终红包免谈”。

然而,大力没有出奇迹,来往最终归于沉寂,死因之一是 “长得太像微信”。

赛马制与集权制,决定了两大巨头底层基因的截然不同,前者鼓励基层创新,由用户而非上层意志决定产品生死。

不过,这个机制也并不一定适用于所有领域。

短视频的失败,是“赛马机制”历史上的一次重大失灵,甚至是“930变革”最直接的导火索之一。

曾有媒体统计过,在2018年,腾讯旗下的短视频产品达到了15款之多,这意味着,“赛马机制”在短视频领域再一次开始了。

然而这一年,复活的微视表现平平,Yoo视频“出道即巅峰”,逐渐被边缘化,闪咖、下饭视频等,直接被下架。

多个短视频平台同台PK,却导致了每个平台都没有做大做强。

腾讯短视频产品,图源站长之家

“赛马机制”失灵了。究其本质,短视频不同于微信、QQ等工具类产品,它的创新门槛更高。

一方面,其初期高度依赖用户原创内容,各平台越是打群架,越分散用户精力,另一方面,短视频需要强大的底层算法技术作支撑,亦非单打独斗的部门可以驾驭。

腾讯顶层设计缺失的弊病暴露无疑。任宇昕事后反思:“过去的组织结构带来的问题是,所有人都是从产品层面思考,没有人是站在整个内容的全局去思考战略的。”

换言之,如果一开始就有 “自上而下”的统一规划,让各部门协同作战,而非彼此牵制,或许腾讯短视频业务结局会截然不同。

短视频失利的同时,腾讯的一系列阵地逐渐失守。

在信息流领域,今日头条正向着亿级日活跃用户狂奔,腾讯却还没理清天天快报、QQ看点、qq浏览器看点等多款应用的差异化定位;在B端服务领域,阿里云早已成立独立公司,独享云业务风口,腾讯云却还在散落在某个事业群内,只是其若干业务之一。

危机之下,腾讯太需要一场“自上而下”的变革了。

阵地战时代"自上而下"的全局思考

变革从“合并同类项”开始。

在C端市场,视频、信息流、动漫等面向用户的内容被整合在一起,组成统一的PCG事业部;在B端市场,腾讯云与智慧零售等其他B端业务合并,形成独立的云与智慧产业事业群。

这更像是一场统领全局的阵地战,相似的部门被归集在一起,对内荣辱与共,对外统一作战。

PCG成了腾讯规模最大的部门,人员数量接近9000人,吸纳了四大事业群,光副总裁就有8名。

如何整合内部,形成一股合力,成为腾讯最大的挑战。

一种前所未有的管理制度开始推行:依据“高管合伙人制度”,八位VP、几条不同的业务线共同承担业务目标,以最短板评估PCG整体的业务成绩。

任宇昕在公开讲话中这样解释道,“公司对每一层人员的评价不以个人为单位,而是以管理团队作为评价。相应的考核、激励也要进行调整,如果做的好,共享利益,如果做不好共同承担责任。”

一言以蔽之,所有团队“一荣俱荣,一损俱损”。

一个形象的细节是,2018年,曾有员工提出疑问,如果微视不达预期,员工奖金会不会受影响?任宇昕指着几位VP说,他们全都会受到影响。

除此之外,PCG中高管不再享受“终身制”,而是一年一任,在任期期末对干部在岗履职情况进行回顾,由事业群全体合伙人讨论决定下期是否续聘。

腾讯内部的氛围开始变了。

2019年的某次会议上,任宇昕用手机视频记录下这一幕:几位高管为了业务争论得很厉害,一位VP还没说完,就被另一位打断。这是腾讯历史上少有的,在这之前,他们通常说话委婉、克制。

激励机制调整之后,业务打法亦发生转变。

“中台”亦成了腾讯2019年的关键词。

所谓中台,即是将各业务线相似的产品和技术抽取出来,形成通用模块,继而为各部门所取用。

根据公开透露的细节,PCG中台是这么建立的:整个中台技术团队没有加人,主要靠从各业务线‘硬抽人’,而这不会影响原来的业务,“因为大家加班(建中台)”,任宇昕透露。

“硬抽人”当然也有基本法则,那便是“长板原则”。

通俗的解释,即是“在同一类型的轮子中找出最好的那一个”。在过去"赛马机制"下,腾讯的许多部门在同一业务上重复造了很多轮子。而依据长板原则,中台开发将由集团层面筛选出最具有技术优势的业务线负责。

例如,若微视平台很擅长做某个视频技术,它不仅需要打造该技术为自己所用,也承担着PCG相应的技术模块建设,并匹配有相应的业绩考核与激励机制。

在中台建设中,腾讯信息流业务的转变最为明显。

930变革前,QQ看点、QQ浏览器信息流与天天快报三大信息流业务相互独立,彼此间割裂严重。

彼时,内容创作者普遍的吐槽是,当其将内容在QQ看点和QQ浏览器等平台同时分发时,由于平台间技术不相通,创作者甚至要为不同平台准备不同格式的版本。

变革后,企鹅号成了腾讯的信息“集散中心”,它承接了来自信息流平台的所有内容,并统一负责内容结算、加工与分发。

据36氪采访曾宇透露,以内容管线为例,当内容从提交到企鹅号开始,就会经过各种加工处理,例如剔除有重复和洗稿嫌疑的内容,或是为内容“贴标签”,再推荐给各个引擎作运算与分发。

这样的运作模式,与快递行业的集散中心如出一辙,在这里,内容短暂地聚集,彼此共享数据与技术,而后朝着各自的方向分散。

微视亦得以共享信息流的中台资源。

930变革前,企鹅号与微视分属于不同部门,汇报对象并不相同。

彼此独立的结果便是,企鹅号推送的内容被微视算法团队长期诟病不够优质,导致微视内容抓取乏力;企鹅号则将责任归咎于微视算法不精。在问题的互相推诿中,长期没有一个协调者出现。

当企鹅号成为统一内容中台后,此矛盾逐渐得以化解。企鹅整合内容,负责各部门内容协调与分发,微视则贡献出算法,为团队内部共用,各自权责清晰,避免了无休止的内耗。

由PCG统筹、企鹅号做中端、资讯与视频等应用作为前端的“自上而下”式大内容体系,逐渐露出水面。

腾讯企鹅号内容平台,图源腾讯内容开放平台官网

根据QuestMobile数据,2020年,腾讯信息流业务的资讯APP腾讯新闻以月活跃用户规模29535万人,位居第一;腾讯视频付费会员数达到1.23亿,成为长视频领域的领导者。

但另一面,易观数据显示,微视不到2500万DAU的成绩,距离其“5000万DAU”的目标相距甚远,腾讯“看点系”资讯产品高度依赖的QQ月活数首次跌破6亿,同比下降8.1%。

历次变革后,在“自下而上”与“自上而下”的两种组织能力并行的情况下,腾讯收获了很多,亦有许多有待改进。

腾讯从组织变革中获得了什么?

2014年,自媒体人程苓峰在访谈张志东时,提出的第一个问题便是:“请教一个触及腾讯‘灵魂’的问题。你们一直背负‘抄袭’的骂名。”

“抄袭大王”、“腾讯没有创新”,是腾讯甩不开的标签。

但类似的剧目确实曾多次上演:当市场上出现一款创新应用时,腾讯随即跟进,打造出相似的产品,继而导入巨大流量、投入巨额资金,将前浪拍死在沙滩上。

1999年,在即时通讯工具ICQ垄断国内市场之时,QQ凭借离线消息发送、隐身登录等更具人性化的功能,从竞争对手中杀出重围,一年后便一统江湖。

这是在早期职能式架构下,五位创始人分管技术、产品、行政等板块,各司其职,专注于打造一款产品的时代。

2010年,小米以加拿大爆火的即时通讯工具“kik”为模板,率先上线 “米聊”。雷军曾预言:“如果腾讯一年后才有所反应,米聊胜率是50%,如果腾讯两三个月就有反应,米聊应该100%会死掉。”

两个月后,张小龙团队上线微信,腾讯集团举全力推广此产品,米聊走向衰亡。

在视频、体育等诸多赛道上,腾讯都不是第一个创新的公司,却总能及时跟随,而后超越对手。

这是在移动互联网时代,腾讯通过创造内部相互竞争而又允许试错的环境,使得各团队保持高度运营自由,从而一次次在社交、游戏、音乐等多领域进化。

对于“创新”,腾讯一直有着不一样的理解。

马化腾曾这样回应腾讯“抄袭”言论:“同样是做一款产品,别人做可能只能做到60分及格,而我们做能做到90分,我们能够带给用户更好的体验,这就是创新。”

《创新者的窘境》一书曾提到,“为什么成功的大企业会倒掉?因为他们按照既定技术轨道发展自己,能力结构逐渐固化,成为无法变革成功的死穴。”

大公司并非死于颠覆式创新,而是在颠覆式创新来临之际,僵硬的组织架构难以及时应对变革,最终死在时代的浪潮里。

在互联网严酷的丛林法则里,这种应对变革的“进化力”相比“创新力”,更能道出竞争的本质。而进化的背后,意味着一次次艰难、阵痛、左右互搏的组织变革。

在一次腾讯学院的内部分享中,张志东曾这样提及变革:

“大型企业的组织变革和中台建设,绝对是一个难题,需要很大的魄力和智慧,找到适合的演进节奏和建设次序,估计也必然会遇到不少的阵痛,如部门短期利益冲突、部门团队的安全感、经验不足的损伤等。”

从2005年的“BU变革”,到2012年的“518变革”,再到2018年的“930变革”,腾讯的组织变革总是每6-7年一个周期,对应于社交平台、移动互联网、产业互联网的时代浪潮。

而在当下,腾讯又一次站在了变革的十字路口。

错过了短视频风口后,腾讯正欲加速追赶。尽管目前,长短视频团队具体整合方案尚未透露,腾讯为其预留了两三年的融合窗口期,但毫无疑问,这是腾讯在“930变革”基础上的又一次自我“进化”。

对比马化腾和马云,人们总这样评价:“马云是天生的战略家,马化腾是天生的产品经理。”在许多公开场合,马云极少提到具体产品,更多的是关于战略、愿景和使命。

而在马化腾的公开发言里,我们最常听到词是“产品设计”、“用户体验”,是“快速迭代、小步快跑”。

这种朴实的产品经理风格,让腾讯在早期一次次依靠“自下而上”的创新,跟上时代步伐。

不过,互联网领域的战局还在时刻变化,面对竞争对手加速的颠覆式创新,腾讯近两年,不得不一步步习得“自上而下”的全局统筹能力。

对于已经成为巨头的腾讯而言,任何一次调整都将带来机遇和风险。但它不得不随时根据竞争环境做出灵活调整,这决定了它在包含短视频、云计算的下一个C端与B端的风口里,能否跟上时代的步伐。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK