城中村与大板楼

source link: https://www.huxiu.com/article/422806.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

城中村与大板楼

本文来自微信公众号:一席(ID:yixiclub),演讲:孙海霆(建筑摄影师),策划:丽颖,剪辑:戈弋,设计:CiCi,原文标题:《这也是北京有意思的地方,计划经济时代大板楼跟最时髦的商业bang沾一起了 | 孙海霆 一席第832位讲者》,头图来自演讲者

“不管是城中村里的这些小城堡还是街边的大板楼,其实他们都是极为普通的、甚至是廉价和临时的,但我认为它们可能比同时期那些纪念性建筑更能反映我们生活的时代和城市发展的进程。”

大家好,我叫孙海霆,是一名建筑师,也是一名建筑摄影师,在设计工作之余,我喜欢去拍一些我感兴趣的建筑。

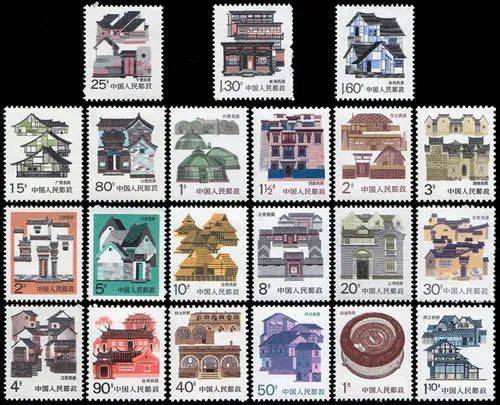

我小时候集邮,80年代发行过一套很有名的邮票,叫《中国民居》,其中8分钱的北京民居,描绘了一个四合院的场景。我当时就觉得北京的孩子挺幸福的,回家以后能在四合院里面乘凉,是一个特别好的事情。

但是作为一个陕西人,考虑到我自己并没有住在窑洞里,所以我觉得大家都住四合院这个事就有点可疑。后来过了20年,我来到北京以后发现,果然大家住的没有那么宽敞。今天我要分享两个我这几年完成的拍摄项目,这两个项目都跟北京的住房有关系。

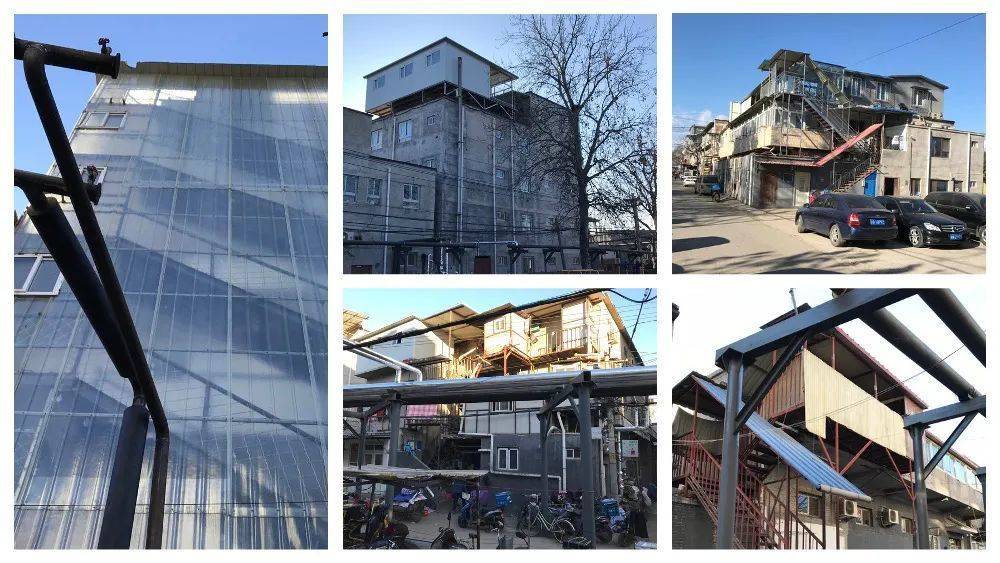

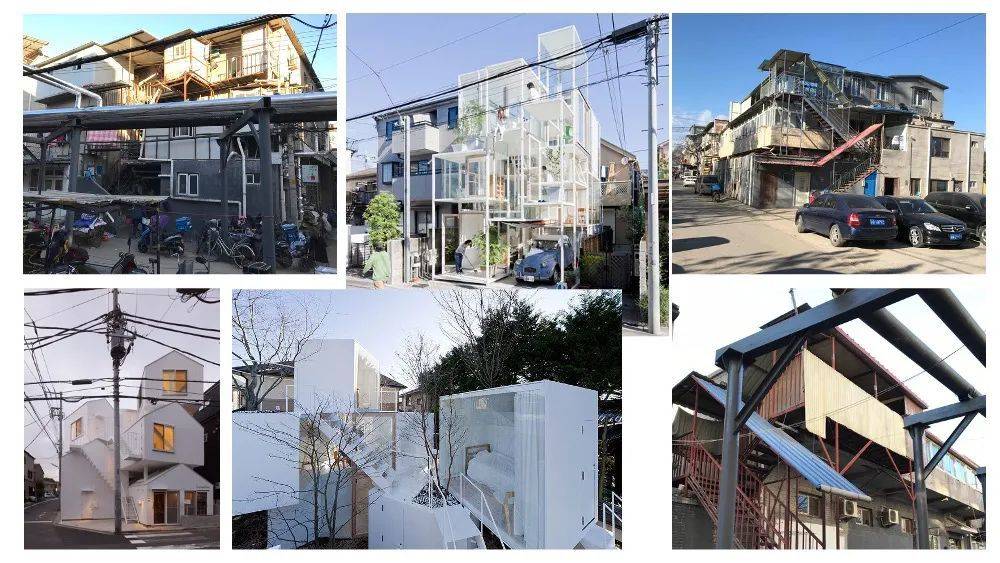

我现在的家在北京西四环的边上,有一天我跟我的建筑师朋友王硕去遛弯,结果无意中发现在我家旁边不远的几个城中村里,有特别多有趣生猛放浪不羁的小房子,简直就是建筑的宝库。

这时候我突然想到了一个当红的日本建筑师,叫藤本壮介。这三个是混在里面的藤本壮介的三个作品,其他的是城中村的几个房子,看起来好像并没有逊色太多吧。我觉得藤本桑要是看了咱们的城中村,估计得哭晕在厕所里。

这些房子虽然都是各种私搭乱建,但是其实都特好玩,而且做得很轻巧。说起来我跟王硕都是从业十几年的建筑师了,看完以后还是觉得高手在民间,太厉害了。

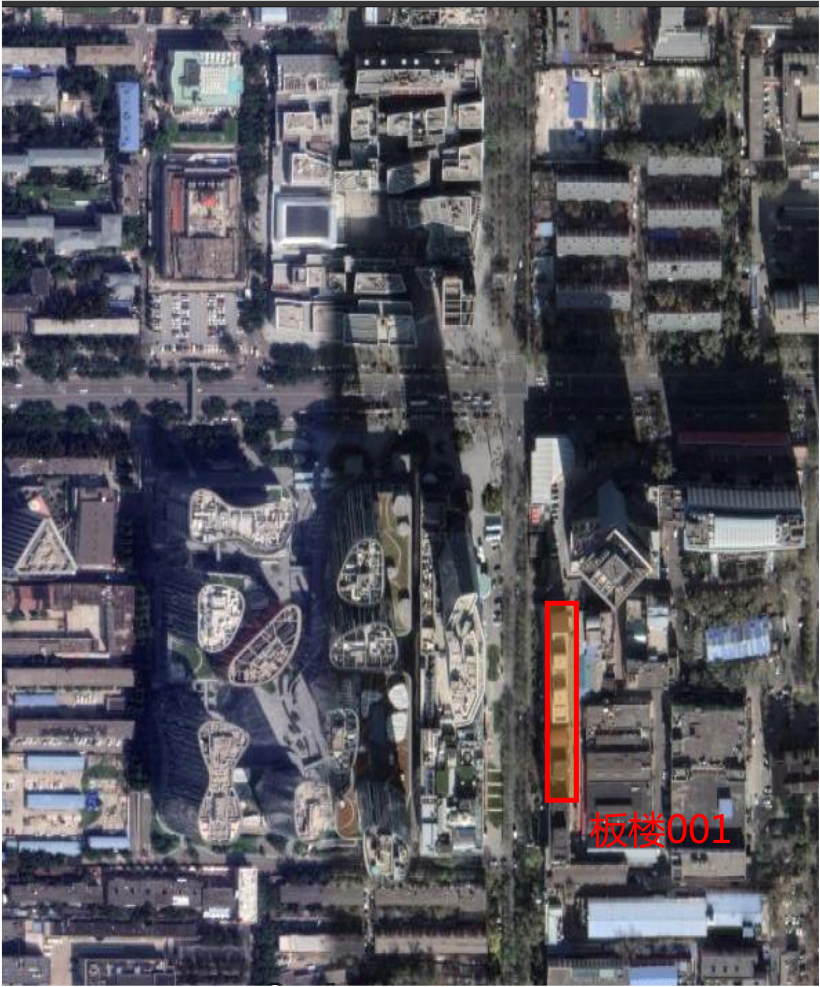

这张是西四环的一张卫星图,橙色的部分就是我刚才说的那些城中村。按道理来讲,离四环这么近,早该被拆了是吧?不过大家注意,右上角有一个西郊机场,因为有机场在,航空限高,所以周边大量的地就没法盖高楼。

这样一来开发商就没有拆迁的动力,所以这些村子反而被留下来了。因为它们离城很近,再加上房租便宜,所以很多来海淀务工的外来年轻人,就选择在城中村里去租房子。

这个房子是在南平庄的村口,但这张是我后来专门用相机去拍的了。大家可以看到,其实它里头是一个非常规矩的砖混结构的小方盒子,但显然更吸引我们的,是外头这些挂在上面的奇形怪状的、各种红的蓝的、有金属的有木头的小盒子,它们都是用这种非常细的、颤颤巍巍的钢柱子顶起来的。

但你发现它又有一点俏皮跟可爱。我当时就想到了日本漫画《哈尔的移动城堡》,就跟这样的一个东西特别像。

其实城中村以前大部分的房子,都跟这个房子的底儿是一样的,都是很普通的方盒子楼房。但是随着外来的人口进入,就产生了大量租房的需求,然后这些村民也就是房东就发现,把自己家的房子租出去,比干啥都挣钱。

这是一个特别简单的道理,你能够提供的单套住宅数量越多,就挣的越多,于是房东就开始对原来的建筑进行改造。

第一轮很好办,把大房子切成小块,一间屋切成仨。还不过瘾,怎么办?顶上盖,盖帽子。还不够,就侧墙上开始糊。这样最后导致了什么结果呢?就是所有的一大堆各种各样外挂的小盒子,附着在原来很方的建筑上面。

这时候就产生了一个根本性的变化,交通系统必须要翻转到墙外面来。不能说一个租户回家,还得从房东的客厅里过去,这种事情是不可能的,所以就必须要给他设额外的楼梯,让他们都能够通达。

这也是为什么我对城中村这些房子的外立面这么感兴趣,因为我们从外面能够特别直观地观察这套附着的系统。

大家再看这个房子,注意一下它的每一层,它们表面材料是不一样的,这暗示了其实它经过了两轮的加建。这三层是三个不同的时期盖出来的,尤其是顶上第三层的部分,整个在原来二层之上拿钢结构重新搭的,再通过一个钢楼梯把每一层串联了起来。

这里边还有一个好玩的事,就是三层的花房,大家可以看一下,这个花房其实挺舒服的,这个落地玻璃窗里边植物长得也非常好。其实就在我拍照的前几秒,还有一个大爷坐在里边晒太阳,因为看到我好像要拍照,就跑进去了。

大家再看这张,猛地一看像是一个特别大的房子,其实它是三个独立的房子挤在一起的。这就是为什么在很短的距离内,有两个靠得很近的楼梯。

而且大家注意看,尤其是中间这个红色的钢楼梯,坡度达到了45度。如果我们有一定的建筑常识,这种45度楼梯走起来是非常非常惊悚的,既不安全,也不符合建筑规范。不过解决问题永远是排在第一位的,住户现在需要上楼,所以它就出现在这个地方。

这个房子最上面两层其实是后加上去的,上面的颜色跟底下的部分有微微的差异。但是整栋房子以及墙面上的开窗却有一种非常古典和谐的比例关系,加上柔和的暖灰色的砖墙,特别像欧洲建筑师的作品。

这个房子猛地一看稀松平常,没觉得有什么异样,但咱们顺着楼梯从一层上到二层,再想往三层去,你发现就上不去了。要上去需要在二层整整绕楼一周,才能找到去三层的楼梯:再往楼顶上去,又得盘一圈。这个外走廊就像一个弹簧一样,扣在原来这个房子的外头。

但其实这样的一个设计,对于北京这种冬天漫长的北方城市特别友好。它刚好能把风挡住,又能让太阳晒进来,就像给这个楼穿上了外套一样,所以这个廊子里边挺暖和,里边的房间也都通过它间接地去采光。

另外它还提供了一个社交和储物的空间,大家在这个廊子里面可以抽烟、下棋,在这里晒被子,还有把泡菜坛子堆在这个廊子里的,空间的效率很高很积极。

这个房子最大的亮点是顶上这个雨棚。大家可以看到有一个很薄很轻的板,因为它的结构特别细,所以你从远处就几乎看不见支撑它的柱子,就呈现出一种像云一样飘在空中的感觉。

这个房子顶上加建了一个小盒子,这个小盒子本身没有太多的说头,但是它的底下,大家注意,下面有一个钢桁架的架空层,就是这样的一个钢桁架把它架了起来。

这个就厉害了,大家知道再小的房子,也需要通水通电通暖气。这么一个小房子,它的这些管线系统要跟底下大房子去对接,想刚好对齐是很难的,所以它需要进行一个转换,那么这个架空层就提供了一个设备转换的空间。

另外,一下雨以后,楼顶上其实是挺潮的,也会积水,这个架空层同时还提供了一个防潮的处理,而且还隔声,所以是一个好设计。

其实城中村里的房子,都没有像我们这样的建筑师去参与,都是房东直接找村里面的工头就干了,所有这些材料的选择,包括这些样式怎么去做,都是工人师傅凭经验就完成了。

这个房子钢结构的走廊、楼梯、顶上的雨棚,结构异常轻巧,那个柱子极其纤细。很多建筑师跟结构工程师,都喜欢去追求这种特别细的结构,但你看民间的高手做的一点都不差。还呈现出了一种轻盈而且理性的外观。

城中村的房子迭代是非常快的,我基本上每年去都能看到不少新的变化,有的拆掉了也有新的冒了出来。

右边这个房子是最开始说到的村口那个房子,左边是它整治以前的,大家可以看到,原来这些盒子不光能住人,它还可以做烧饼夹肉、美容美发、小孩教育、开超市等等,整个是一个城乡结合部的商业综合体。

这让我感觉,城中村就像一个热带雨林,这些房子都像是雨林里面的蘑菇或者藤蔓,它们好像就是一个生命体,是活着的感觉。

我是一个科班出身的建筑师,但是城中村里边这些没有建筑师的建筑,给我上了一课。你别看它们好像都是很随意的,但都是被实际的需求倒逼出来的形态,特别合理,从选材用料到建造工艺也都恰到好处,绝不多花一分钱。虽然没有任何刻意的装饰,反而展现出了特别有趣和生动的外观。

讲完城中村,我再讲讲我的另一个拍摄项目——大板楼。

北京城的街边经常有这种特别大的板式住宅楼。什么叫板式住宅?其实定义特别简单,就是面宽比进深大的住宅楼。这些住宅楼的优点是采光通风好,但是它特别的平,特别的呆,虽然块头特别大,但是存在感极低,我们平时也注意不到它们。

我真正注意到大板楼是有一天晚上去逛街,就看到照片里的这栋楼了,方头方脑的,本身形态没有什么吸引我的地方,但是被旁边一个写字楼的霓虹灯一照,反射出一种妖娆的粉紫色的光,特别魔幻。

这个楼其实在三里屯,旁边就是三里屯的SOHO,这也是我觉得北京有意思的一个地方,这种计划经济时代的毫无特色的大板楼,跟最时髦的商业无缝衔接,“Bang”,沾在一起了。

从这个时候我就开始关注这些路边孤零零的、造型又比较呆板的大楼。我在手机上给这个楼标了一个点,叫板楼001,这个楼就成为了这个照片系列的开始。

有001就有002,后来我开始刻意地去找这些楼。有时候是打车或者去找朋友的路上突然路过一个,好,在手机上标一个。有时候我也会从卫星图上去找,有些楼可能一看屋顶就扁扁长长的,这时候我就会切换到街景模式去看一下,验证一下它是不是我想找的房子。

通过近两年的寻找,我找到了40多个大板楼,它们基本上都分布在东西向的干道上,比如平安大街、长安街,还有前门大街,以及二环、三环这样的环路周边。

这个就是刚才看的板楼001,也是我拍摄的第一张板楼。其实直到我架起相机拍这张照片的时候,才仔细的去端详了这个楼。它脸盘特别大,楼本身大概80米长,30多米高,不过其实这个体量,跟后面的一些更大的楼比起来已经是非常小的了。

脸盘大不说,还没有表情。大家看这种水平的条窗从头到尾,每层完全一样,毫无波澜的一张脸。

建筑师一般都希望自己的作品变成大家关注的焦点,变成一个城市的前景,但这种楼好像对这种事一点兴趣都没有,它们没有任何自我表现的欲望,特别低调,就像一块背景布一样,又方又大的立在街边。

在北京以外的城市,尤其是北方的城市,也有大量七八十年代盖的板式的住宅,但是我们极少能见到北京街边这么大个头的板楼。在我整个调查的这40多个楼里边,最长的板楼有150米长,最高的有18层高,是非常非常巨大的一个体量。

其实在80年代的时候,盖这样一个大板楼还是挺有难度的。首先,它得有足够的人口密度去支撑;第二它需要优势的资源和建筑技术。在那个年代,只有北京有这样的需求。

另外因为这些楼个头大,数量多,所以它某种程度上塑造了或者至少影响到了我们对北京街道空间的心理感受。这也是为什么我们发现在北京街头,尤其像在海淀、西城这种地方,总有一种七八十年代的氛围。

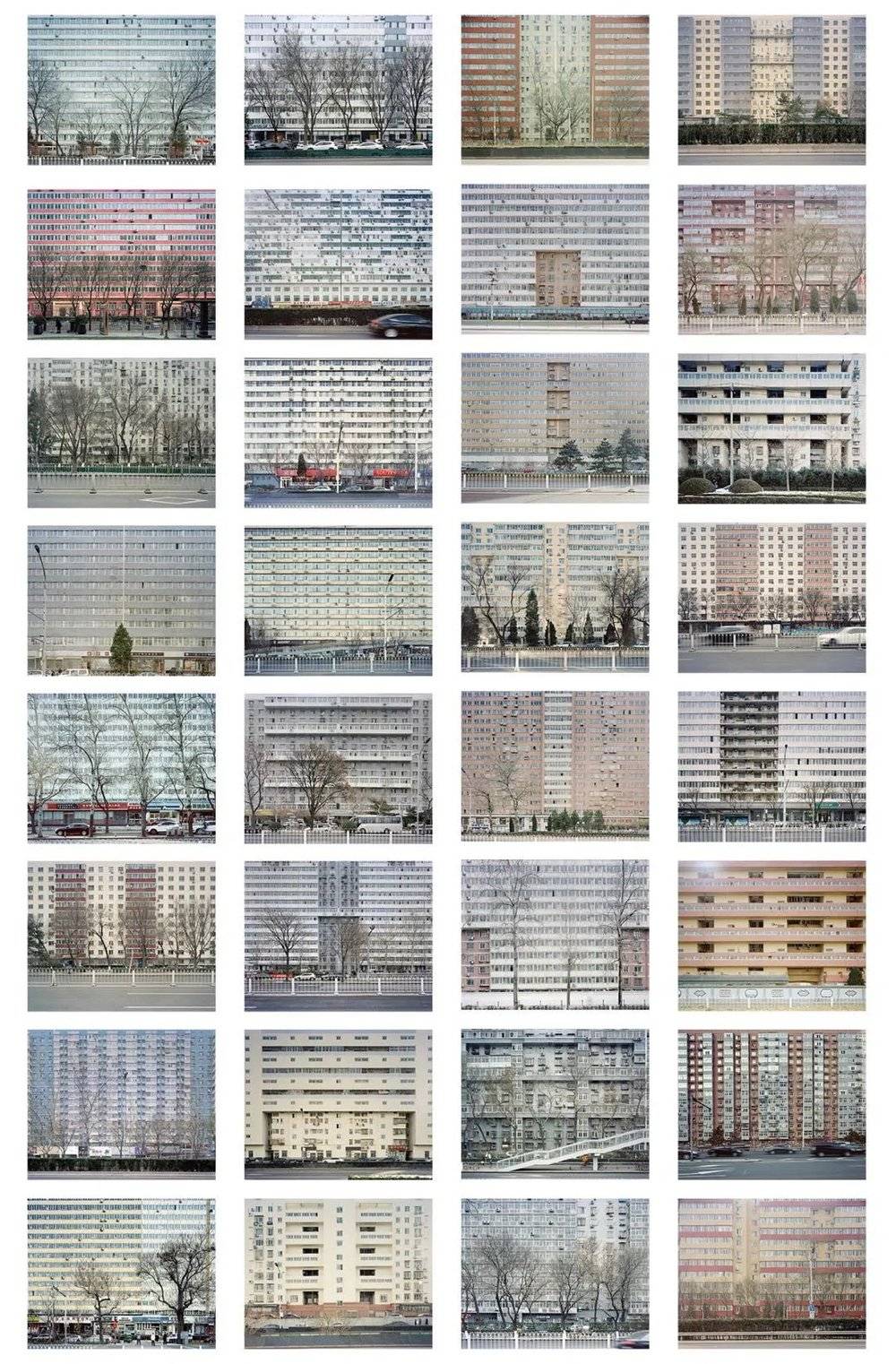

我在拍它们的时候也有一些讲究。我并没有试图展现出它们的全貌,而是让板楼撑满整个画面,呈现出一种朝两侧和天空无限延伸的状态,让观众自己去猜测它们真实的大小。

另外就是季节上有要求,必须是冬天拍。因为如果有树叶子,大家就更不会注意到这些没表情的大脸盘了。

接下来我给大家讲一下板楼大概是怎么来的。其实早在一百年前,欧洲现代主义早期的建筑师,在一系列未来城市的构想中就描绘过这种大板楼。大家看一下1924年的这张图,这是一位德国建筑师,叫路德维希·希尔贝塞默,他著名的垂直城市中的一副插图——

完全抛弃了欧洲传统的小街小巷、呈现出一种乌托邦式的城市图景,这些大楼就跟纪念碑一样,而且楼的间距都特别大,通风采光和卫生条件比欧洲老城那些阴暗潮湿的老房子好太多了,所以当时板楼被认为是一个未来住宅的范本,但同时也是一种完全抹杀个性的工业化产品。

结果当时德国没有把它实施,没想到这个场景在一百年后的复兴门外大街实现了。要是再配上礼拜一的沙尘暴天气,简直就一模一样了。如果希尔贝塞默先生能看到这一幕,估计激动得棺材板都摁不住了。

所以虽然欧洲人民不买帐,但是大板楼天生的这种集体主义的气质特别适合社会主义国家,所以苏联在战后重建的时候就盖了一批这样的大板楼。因为我们当年学苏联老大哥,所以后来没过多久,北京也有了。

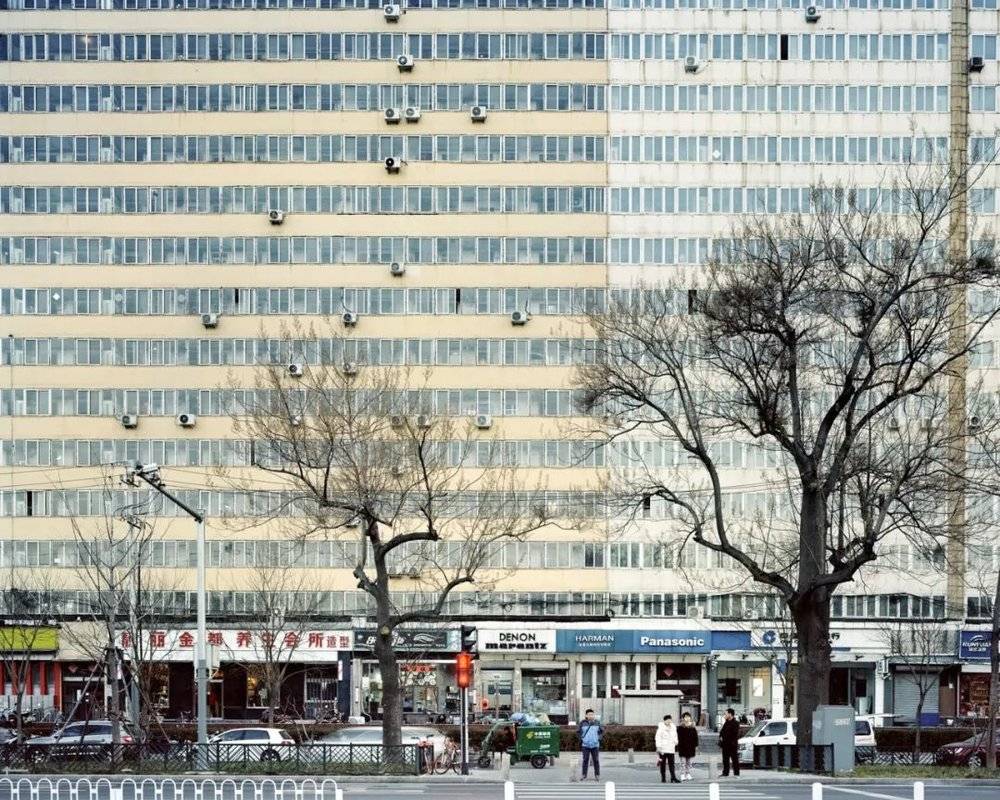

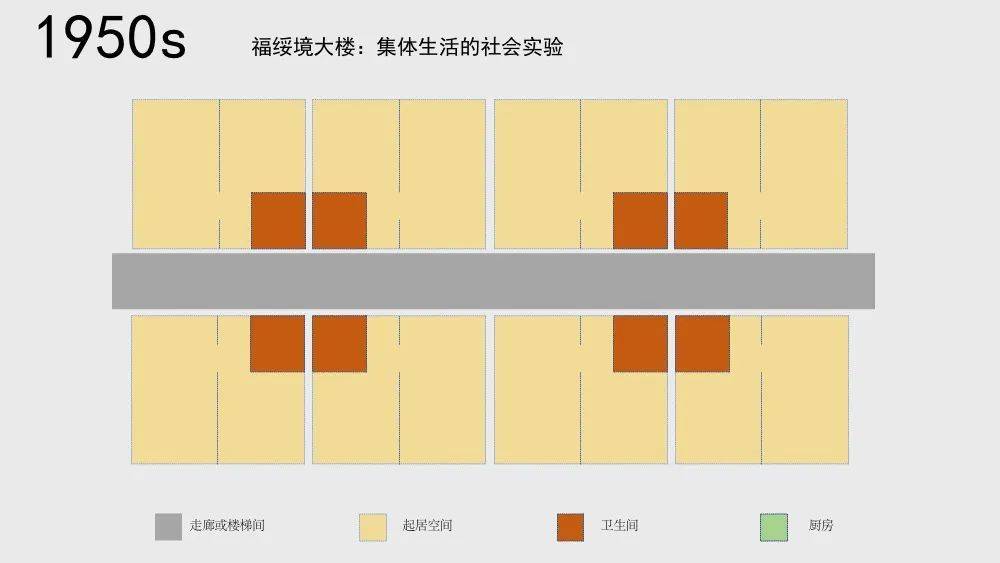

北京的板楼有三个发展阶段,第一个阶段是在50年代末,北京建成过最早也是最有名的三栋大楼,分别是西城的福绥境大楼,就这张图片里面的。

然后是东城的北官厅大楼,还有崇文的安化楼,其中北官厅最后是被拆掉了,现在只留下了另外两栋。

这个楼的特别之处在哪儿呢?大家可以看右边的平面图。它里边有一个很长的中走道,两边跟宿舍一样都排的是房间。

每户家里有卫生间,但是没有厨房。那吃饭怎么办?这个楼就把很多本来家庭里面应该有的功能,比如做饭、娱乐、带孩子等等,全部集中起来了,在一层、二层进行了统一的设置。

一层的公共餐厅配置非常好,当时是按照饭店的标准去做的。还有一系列的像幼儿园、理发店、俱乐部等等,大家可以足不出户,在楼里边就把日常生活的大部分问题解决掉。

福绥境大楼追求的理念不是户型大,而是足够丰富和完善的社会服务。这三栋大楼的设计其实是一种当年理想的集体主义起居生活的社会实验。

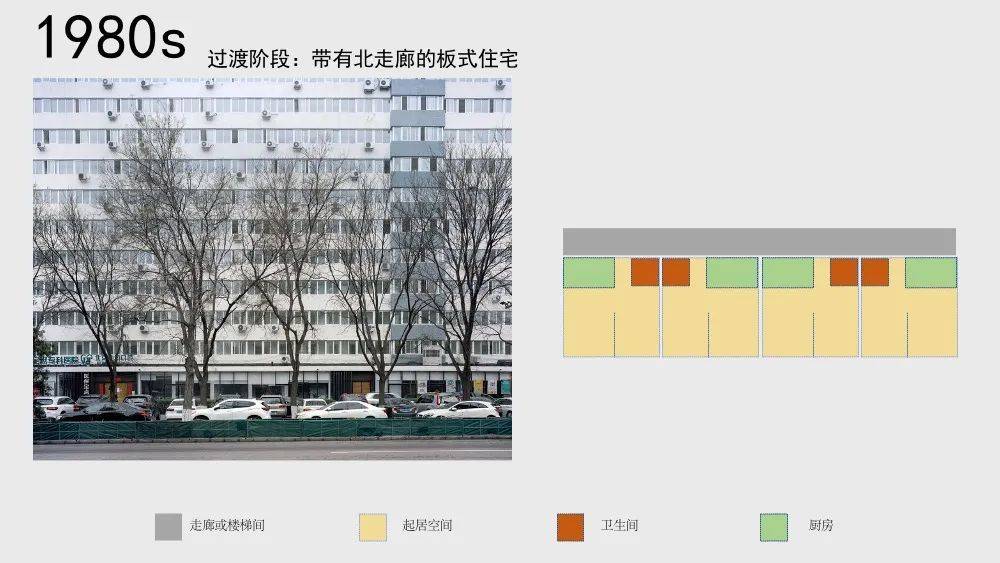

来到了80年代,也就是我后来去拍的这些楼,属于计划经济时代末期的产物,我称为板楼2.0,也是看起来最大最“板正”的一代,它们的标准平面大概是这样的:通常两端有南北通透的较大户型,中间是通长的北走廊,有的封闭有的开敞,然后中间的户型的入户门和朝北的窗子就对着公共走廊开。这个时期的大板楼是一个从集体主义生活到住宅商品化之间的一个过渡产物。

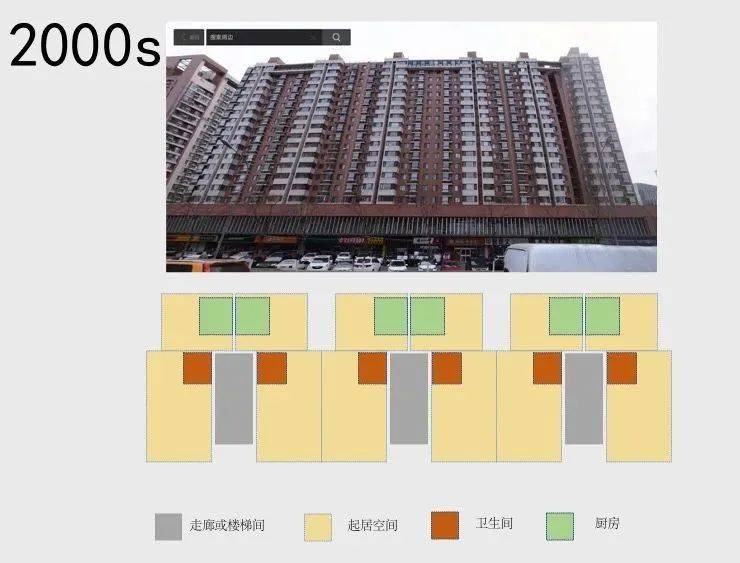

等到了2000年以后,现在我们住的小区里也会有这样的板楼,但其实它的逻辑已经完全不一样了,它是这种一梯两户的,或者一梯三户的一个小单元,一个一个拼起来的,已经没有公共走廊了。

回到八十年代的这些楼,其实它们当时盖的时候,基本上都是由一个单位,或者由一个组织去完成的,这些机关单位并不是都像我们高校或者部队大院那样,有很大的地方,可以很充裕地去做这些建设,它有时候就只在街边有一小块地。

那怎么办?那就把它最大化,尽量往高往宽里盖,然后让我们单位所有的人都有房子住。还有一种情况就是最早的社会住宅,其实基本上跟现在公租房的概念差不多,就是一个点状的开发,可以卖也可以租。

举一个例子,这个是西城展览路40号,这个楼在我拍过的楼里边并不算特别大的,但其实也容纳了192户,一栋楼基本上能顶一个小区了。在当年还流行单位给职工分房的时代,那可是太解决问题了。

还有一个有意思的特点,这些楼一般都会出现在一块地的最北端。这是为什么呢?这里面有一个建筑日照规范的事,就是这些楼会投下一个巨大的阴影,这个阴影不能挡到比它更北边的一排楼的一层。

这时候你就发现,如果它在南边或者在中间就不行,因为它影子太大了,它北边就没法再去建住宅了,所以就得把这种特别大的板楼推到这个地块的最北边,让它把影子投在比它更北边的马路上,这是最经济合理的选择。

这是我的一个朋友随手给我拍的工作照,我拿了一个比较奇怪的4×5英寸大画幅胶片相机,我用这个相机的主要原因是需要它的移轴的功能去校正透视,让所有的画面看起来都横平竖直。

但它的问题什么呢?一是操作很繁琐,二是在光线比较强的情况下,我头上还得蒙一块布,所以看起来就有点奇怪。这种情况下老有一些大爷大妈,包括小朋友过来围观,他们经常问我一个问题——“这个楼有啥好拍的?”这个问题对我来讲就是一个灵魂拷问。

之所以用了这么笨重的一个家伙去拍照,其实还有一个目的,就是希望照片有很多的细节。当然我们这个屏幕现在看不太清楚,所以我就选了三块地把它稍微放大一点,大家可以看一下。

第一个位置是封闭的走廊,如果大家仔细看的话会发现,外面的这层玻璃的后面还有一层窗户,而且这个窗户上也是有防盗网的,说明这个走廊其实是一个公共空间,陌生人也会过来。

到了中间,走廊突然断开,变成露天的了,原因并不是他觉得这个板楼有点呆,中间弄出一块来凹个造型,不是这个意思,它是有很具体的功能的。

一旦出现火灾,走廊里面会充满烟气,这时候是非常危险的,中间断开一下,如果这边失火了,人就可以跑到中间来,这时候烟气就散掉了,然后他再跑到左边去的时候就安全了。

但如果是两头都灌了烟怎么办?大家再仔细看,中间这一溜,有一排钢楼梯,在这种情况下,也可以借这个钢楼梯从上面跑到下面一层去避险。

如果我们再放大一级就会发现,这还有个大爷,旁边还有一个师傅,大爷在抽烟,看着我。我终于被发现了,虽然离得很远,但我隐约能感觉到他们还是在问那个问题。

随着拍摄数量的不断积累,我就发现,这些楼在开窗的方式、外立面的廊子的开闭、窗户的虚实变化上,它有很多种类的组合,但不管怎么变化,这些楼本质上都遵循一种自上而下的建设逻辑,是和当时的城市规划与住宅建筑法规紧密相关的。

到这儿我们的大合辑就出来了,这张大合辑对我而言,意义要比之前的任何一个单张照片都要大。

在现实生活中,我们不可能把这么多的板楼同时拿在一起看。当我们以这样一种同样构图的画面规则,把所有的楼并在一起的时候,我们可以非常直观地看出来,它们哪些地方是一样的,哪些地方是不一样的,这本身是一个有意思的事。

其实建筑跟人一样,它是有结构寿命的,可能再过个20年这些楼大部分都要面临被拆掉的命运,我希望这些照片可以留下一套相对完整的图像档案。

到了这个时候,我的分享也接近尾声了。我在拍这两个项目的时候,也并不是那么轻松,特别是拍大板楼的时候。大板楼的照片我是用两个冬天的周末拍的,这种类型的拍摄其实在一开始,把拍摄逻辑想清楚的那一刻,从某种程度上来说它就已经结束了,我看到我拍的第一张照片的时候,已经知道我最后一张照片长什么样了。

但是我还要重复三四十次去做它,周末过得就像工作日的延续,自己给自己加了个班,拍到后面我自己也有点疲倦了。

但是另一方面,我还是会觉得这样一种比较严谨的、客观的影像记录是有意义的。不管是城中村里的这些小城堡还是街边的大板楼,其实他们都是极为普通的、甚至是廉价和临时的,但我认为它们可能比同时期那些纪念性建筑更能反映我们生活的时代和城市发展的进程。所以我很愿意以一种庄重的、有仪式感的方式给这些特别普通的建筑留下一张肖像。

本文来自微信公众号:一席(ID:yixiclub),演讲:孙海霆,策划:丽颖,剪辑:戈弋,设计:CiCi

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK